Abstracts

Résumé

Participer à l’avènement de sociétés du savoir fait désormais partie des missions que se donnent plusieurs institutions scientifiques dans le monde. Pour ce faire, l’une des nouvelles tendances qui se dessinent est celle de la pratique de la science ouverte, à savoir une science collaborative, participative, voire interdisciplinaire. Cette pratique s’effectue par divers moyens : recherche axée sur les besoins des communautés, partenariats avec des acteurs des sphères publique et privée, diffusion et accessibilité gratuite aux connaissances scientifiques et interconnexion entre des chercheuses et chercheurs de différentes universités et disciplines. Comment le Québec s’inscrit-il dans ce nouveau mouvement ? Cet article a pour objectif de dresser un portrait de la situation qui prévaut au Québec dans huit universités francophones et d’amorcer une réflexion sur les forces et les faiblesses du système scientifique universitaire québécois dans sa participation à l’émergence de sociétés du savoir.

Abstract

Academic institutions worldwide are seeking to play a role in the emergence of knowledge societies. Open science is one of the strategies these institutions are adopting to achieve their goals. It refers to the pursuit of scientific inquiry within a collaborative, interactive, or even interdisciplinary framework. Different approaches to open science include engaging in research based on community needs, creating partnerships with actors in the public and private sectors, making scientific knowledge widely and freely available to the public, and fostering connections between researchers in different disciplines and institutions. What is the current state of open science Quebec ? This article provides an overview of the situation in Quebec’s eight francophone universities and reflects on the strengths and weaknesses of the province’s network of academic institutions, with regards to its role in the emergence of a knowledge society.

Article body

Notre savoir du savoir, à bien des égards, n’est pas très développé[1]

Nico Sther

La pratique de la recherche scientifique est en pleine transformation. Deux mouvements en particulier poussent l’activité scientifique à sortir des laboratoires fermés, de la « tour d’ivoire » habituelle, et à s’ouvrir soit à la collaboration avec d’autres disciplines, d’autres facultés ou d’autres universités, soit au partenariat avec des acteurs sociaux externes au monde universitaire (État, industrie, société civile), soit encore à la diffusion en libre accès des travaux scientifiques : l’économie du savoir préconisée par l’OCDE (1996) et l’idéal de la société du savoir, prôné plus spécifiquement par l’UNESCO (2005).

La présente note de recherche propose un portrait de la pénétration, dans les universités québécoises, de quelques nouvelles pratiques de la science que nous pouvons associer au mouvement de développement de sociétés du savoir. Elle a été réalisée à partir de l’analyse du site Web de 736 unités de recherche de huit universités. Ce portrait donnera quelques indications sur les changements pouvant être apportés et pouvant contribuer à la bonification des pratiques de la science en contexte universitaire, mais également à la mise en place de sociétés du savoir.

Le rôle de la science ouverte dans les sociétés du savoir

La pratique de la science ouverte

Nonobstant l’exercice de la recherche en partenariat étroit avec l’industrie, force est de constater que la recherche universitaire s’est ouverte, depuis quelques années, à davantage de secteurs d’activité ou, plus exactement, d’acteurs sociaux. Le concept de « science ouverte » est relativement récent et beaucoup d’ambiguïtés demeurent concernant l’étendue de sa définition. Selon le Conseil des académies canadiennes[2], trois éléments reviendraient de manière constante dans les définitions de la science ouverte, à savoir la transparence en matière d’expérimentation, l’accès libre et gratuit aux données de recherche et l’utilisation d’outils qui favorisent la collaboration scientifique et la dissémination des résultats.

Nous pouvons également distinguer cinq écoles de pensée liées à la pratique de la science ouverte[3]. La première, l’école infrastructurelle, avance que, pour être efficiente, cette science doit être accompagnée d’outils permettant d’assurer sa mise en application, tels que des plateformes de collaboration. La seconde école, l’école publique, met l’accent sur l’importance de l’accessibilité citoyenne à la production des connaissances (blogues scientifiques, partenariats formels, etc.), alors que la troisième, l’école démocratique, porte une attention particulière à l’accessibilité de ces connaissances par les données et les logiciels libres. La quatrième école, celle de l’évaluation, met en exergue l’influence positive de la science ouverte sur le taux de citation des chercheuses et chercheurs. Enfin, la cinquième école, pragmatique, prône une recherche collaborative entre scientifiques (en réseau) qui permettrait de rendre le processus de création de connaissances plus efficient et mieux orienté.

Emmanuel Mongin présente l’approche de la science ouverte ainsi :

Il est clair que l’approche que propose la science ouverte présente de nombreux avantages. Sur le plan plus fondamental, elle promeut la transparence et l’intégrité en recherche, comme la tentation de commettre une fraude est réduite lorsque son propre travail est accessible à la communauté scientifique élargie. Les expériences scientifiques sont également plus faciles à reproduire lorsque les articles, données et codes sources sont accessibles à tous. Par conséquent, la science ouverte facilite la collaboration, et encourage le développement de normes communes qui rendent plus facile l’intégration de données à d’autres projets. Elle donne accès à ces informations à un plus grand public (et non pas uniquement à ceux qui peuvent payer pour obtenir cet accès)[4].

La définition que nous souhaitons retenir dans le cadre de cette note est la suivante : la science ouverte peut être appréhendée comme une nouvelle forme de pratique de la science basée sur les principes constitutifs des sociétés du savoir, c’est-à-dire une production commune de connaissances par des chercheuses et chercheurs de disciplines variées, mais aussi par des acteurs non scientifiques (État, industrie, société civile) et dont les résultats (bruts ou transformés) sont accessibles gratuitement pour tous les citoyens et citoyennes et, de préférence, dans leur langue d’origine.

Dans un contexte où Internet structure fortement les échanges d’informations et de connaissances entre les individus, l’État, les entreprises et les institutions productrices de savoir scientifique, telles les universités, il importe, en corollaire, de se pencher sur le rôle de cet outil dans les nouvelles pratiques de la science. En effet, selon Rosental, « [l]a mise en réseau de la recherche, obtenue à l’aide d’Internet, ne contribue pas seulement à modifier les modes d’échange et de production scientifiques. Son utilisation induit de nouvelles formes d’organisation de la recherche et de nouvelles dynamiques[5] ». Les enjeux liés à cette transformation de l’organisation et de la pratique sont très importants, tant pour les institutions (gestion de leur production scientifique, production d’indicateurs, visibilité et impact scientifique des recherches) que pour les scientifiques (consultation accrue des publications qui entraîne une augmentation du nombre de citations, délais de publication inexistants, etc.)[6]. Or, comme le rappelle l’UNESCO (2005), l’une des principales tâches des sociétés du savoir sera justement de repenser les démarches sociales liées à la production et à la diffusion des connaissances, ainsi que les supports matériels de leur pratique[7].

Les sociétés du savoir

D’emblée, soulignons l’importance de parler davantage de « sociétés du savoir » au pluriel, compte tenu du fait qu’il

[…] y a toujours différentes formes de savoir et de culture qui entrent dans la construction de toute société, y compris celles qui sont fortement influencées par le progrès scientifique et technique moderne. On ne saurait admettre que la révolution des technologies de l’information et de la communication puisse conduire, par un déterminisme technologique étroit et fataliste, à n’envisager qu’une seule forme de société possible[8].

Dans l’idéal visé des sociétés du savoir, et contrairement à celui de l’économie du savoir, les connaissances sont considérées comme un bien collectif, c’est-à-dire « un patrimoine culturel qui se partage démocratiquement, sans contrainte de temps, de lieu ni d’argent, du moment où il est accessible à tous[9] », ainsi qu’un bien ne perdant pas de son influence une fois diffusé[10]. Pour l’UNESCO (2005), la libre circulation de l’information et des idées peut contribuer à favoriser la participation de tous à la vie publique, voire à la prise de décision. Enfin, on peut parler de sociétés du savoir dans la mesure où elles se trouvent fondées sur la pénétration du savoir scientifique dans toutes les sphères de la vie[11]. En ce sens, les institutions d’enseignement supérieur seront appelées à jouer un rôle fondamental dans les sociétés du savoir, lesquelles reposeront sur une remise en question des schémas classiques de production, de diffusion et d’application des connaissances[12].

En février 2013, le gouvernement du Québec a tenu un sommet sur l’enseignement supérieur ayant pour thème « L’enseignement supérieur pour tous. S’engager ensemble vers une société du savoir ». La vision déployée par le gouvernement[13] avait comme objectif de faire des établissements universitaires des institutions favorisant le développement et la transmission des connaissances dans la société et, de fait, s’engageant à répondre à la fois aux aspirations des étudiants et aux besoins de la société. Par ailleurs, le gouvernement mentionnait que c’est par la collaboration et la mise en commun de leurs expertises respectives que les établissements d’enseignement supérieur québécois contribueront le mieux à réaliser cette mission.

La sociologie a maintes fois montré que l’université est une institution qui coévolue avec la société. Plus exactement, elle peut être décrite comme un connecteur entre la société et le savoir. En contrepartie, les problèmes qui émergent dans la société, notamment en matière de gouvernance, de transparence et de démocratie, amènent de nouveaux défis à la production du savoir. Ce constat rejoint le principe de la double herméneutique de Giddens[14]. Pour faire face à ces nouveaux problèmes de plus en plus interdépendants, certains organismes de recherche estiment que la recherche et la formation doivent prendre de nouvelles formes, telles que la science ouverte au sens où nous l’entendons dans cet article, à savoir la collaboration, d’une part, entre les chercheuses et chercheurs de disciplines différentes et, d’autre part, avec les acteurs de la société civile. En ce sens, l’UNESCO (2005) prévoit que le rôle du public dans la production de la science ne cessera de s’accentuer avec l’émergence des sociétés du savoir, car le public est un élément à part entière du processus d’innovation, qui met l’accent sur la dimension sociale de la créativité et suppose un véritable partage du savoir entre des contributeurs venant d’horizons très différents[15]. En outre, la science ouverte peut contribuer à l’émergence de sociétés du savoir par le libre accès aux publications scientifiques :

Les publications scientifiques sont un enjeu majeur, car la communication entre chercheurs est intrinsèque à la nature même de leur activité. La publication représente un moment clé de la production de connaissances scientifiques, car elle formalise et rend publics les résultats des recherches. Grâce à la publication, le savoir informel, cantonné à un laboratoire, est validé par les pairs et entre dans le domaine de la discussion publique pour être examiné et discuté […] Les nouvelles technologies sont un moyen technique indispensable pour réduire les difficultés de publication ou de consultation des travaux scientifiques […][16].

Étude empirique

Au-delà des discours sur la nature et les usages de la science ouverte, il me semble important de dresser un premier portrait de la pratique de la science ouverte dans les universités québécoises et, en particulier, de connaître la proportion des activités de recherche qui relèvent de la science ouverte dans ces universités. En réponse à la question de recherche suivante : « D’après leur site Web, quels domaines scientifiques et quels types d’universités au Québec sont les plus susceptibles de développer deux pratiques de science ouverte, soit la collaboration et la diffusion ? », ma contribution à ce portrait prend la forme d’un travail d’analyse des sites Web des unités de recherche de huit universités québécoises. Les deux pratiques mentionnées dans la question renvoient à la collaboration avec des partenaires externes au département dont relève l’unité et au monde universitaire et à la mise en ligne des publications des chercheuses et chercheurs de l’unité (sans prendre en compte la possibilité que ces publications soient accessibles sur un autre site Web, comme dans le cas d’articles publiés dans une revue en libre accès).

Les indicateurs que je retiens pour cette qualification sont les suivants : présence d’activités de recherche menées en collaboration avec d’autres départements, d’autres facultés ou d’autres universités, ou avec des partenaires non universitaires (État, secteur privé, société civile) et accessibilité, sur le site Web d’une unité de recherche, du texte intégral des publications de ses chercheuses et chercheurs, ou encore de la liste des titres des publications. Ces deux indicateurs sont les plus simples à constater, en plus de la présence, ou non, d’un site Web, ce qui, en soi, est un indicateur d’un intérêt pour l’ouverture de la recherche, dans la mesure où Internet est un outil qui pourrait être utilisé dans l’effort d’élargissement de l’accès et de la participation au savoir produit.

Collecte des données

Cette étude porte sur un échantillon de huit universités francophones du Québec : l’Université de Montréal, l’Université de Sherbrooke, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université du Québec à Montréal, l’Université du Québec à Rimouski, l’Université du Québec à Trois-Rivières et l’Université Laval. Le choix de ces universités est basé sur le critère d’obtention d’un échantillon représentatif des universités québécoises, c’est-à-dire à la fois urbaines et régionales. Quatre universités ont été tirées au sort pour chacune de ces catégories.

Les données mobilisées ont été collectées au mois de septembre 2013. La première phase de collecte de données visait à identifier et à dresser un répertoire des unités de recherche détenant un site Web. La technique consistait à consulter les listes des unités de recherche stockées dans les sites Web des universités à l’étude. Par conséquent, nous avons dû retrancher 145 unités de recherche qui ne détenaient pas de site Web ou pour lesquelles le lien vers le site était non fonctionnel. Au total, 736 unités de recherche ont été retenues.

À partir de ce répertoire, la seconde phase consistait à saisir les données par université dans un fichier Excel regroupant les informations suivantes :

-

le nom des unités de recherche répertoriées[17] ;

-

le lieu d’établissement des universités (ville, région) ;

-

les domaines de recherche (arts et lettres, sciences de la santé, sciences naturelles et génie, sciences humaines et sociales) ;

-

la provenance institutionnelle (université(s) rattachée(s) à l’unité de recherche et aux membres de ces unités) ;

-

les disciplines exercées par les membres de l’unité de recherche ;

-

les formes de partenariat pratiqué avec des acteurs non universitaires (échanges, recherche-action, consultation, formation, projet d’intervention, soutien financier, transfert de connaissances) ;

-

les types d’acteurs avec qui la science ouverte est pratiquée (citoyens, clientèle cible, consultants externes, entreprises, gouvernements, intervenants[18], médias, membres des Premières Nations, organismes non gouvernementaux, organismes publics) ;

-

l’accès (ou non) aux textes scientifiques présentant les travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs par l’unité de recherche ;

-

les types de connaissances accessibles (actes de colloque, articles scientifiques, bases de données, bulletins, cahiers de recherche, chapitres de livres, communications, études, guides techniques, notes de cours, notes de recherche, ouvrages de référence, rapports de recherche, résumés, sondages, synthèses des connaissances, thèses et mémoires) ;

-

et la langue des connaissances disponibles (français ou anglais).

Analyse des données

L’analyse des données s’est effectuée en deux temps. D’abord, une analyse descriptive pour chacune des universités à l’étude a été réalisée. Cette analyse consistait à dresser le portrait global, puis par domaines, des universités en matière de pratique de la science ouverte en fonction des différentes variables exposées dans la section précédente. Ensuite, à l’aide du logiciel SAS, nous avons mené des analyses de variance (ANOVA) et de régressions multiples à partir de quelques hypothèses que nous souhaitions explorer, pour tenter de mieux comprendre et expliquer les résultats obtenus lors de l’analyse descriptive.

Résultats

Ensemble des universités

Le tableau 1 regroupe les résultats obtenus pour l’ensemble des universités à l’étude.

Nous pouvons observer que, parmi les 736 unités de recherche analysées, un peu plus de la moitié (52 %) sont formées de chercheuses et chercheurs provenant de plus d’une discipline et 40 %, de plus d’une université. Dans l’ensemble, 35 % pratiquent la science ouverte, dont les principales formes sont la recherche partenariale et le transfert de connaissances (données non présentées). Les acteurs avec qui la science ouverte est essentiellement pratiquée sont les intervenants, les entreprises et les gouvernements (données non présentées). Enfin, 33 % donnent accès gratuitement aux travaux de leurs chercheuses et chercheurs, constitués majoritairement d’articles scientifiques, de rapports de recherche et de communications en colloque, congrès ou autres. Au total, 35 % des unités diffusent des textes rédigés uniquement en français, contre 20 % des unités qui le font exclusivement en anglais.

Tableau 1[19]

Portrait de l’ensemble des universités (par universités)

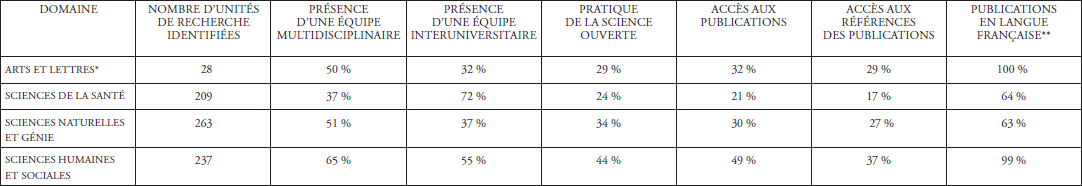

Tableau 2[20]

Portrait de l’ensemble des universités (par domaines)

* Compte tenu de la faible population, il importe d’interpréter les pourcentages avec prudence.

** Proportion d’unités donnant accès aux publications en français seulement ou en français et en d’autres langues.

Nous pouvons constater que ce sont principalement les sciences humaines et sociales qui marquent le plus de points dans la pratique de la science ouverte, à l’exception de la présence d’équipes interuniversitaires, davantage répandue en sciences de la santé (72 % contre 55 % en sciences humaines et sociales). La multidisciplinarité et la publication des travaux en langue française sont les formes de la science ouverte les plus pratiquées pour l’ensemble des domaines d’étude.

Examinons maintenant ces résultats selon les différentes universités étudiées.

Université de Montréal

Parmi les 203 unités de recherche observées, 40 % sont composées de chercheuses et chercheurs en provenance de plus d’une discipline et un peu moins (36 %), de plus d’une université. Seulement 17 % pratiquent la science ouverte, principalement sous la forme de recherche partenariale et de transfert de connaissances. Néanmoins, l’une des particularités de cette université est que certaines unités offrent des services de formation et d’intervention aux particuliers. Les principaux acteurs concernés par ces pratiques sont les intervenants, les gouvernements et les entreprises. Par ailleurs, 3 % de la pratique s’effectue avec les citoyens et citoyennes.

Un peu plus d’unités (26 %) donnent accès à leurs productions : articles scientifiques, rapports de recherche et communications. Ces connaissances sont produites en français dans une proportion de 30 % et dans une proportion de 26 % en anglais. Parmi les 150 unités qui ne donnent pas accès aux travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs, 29 % affichent les titres de leurs travaux. En somme, c’est en sciences humaines et sociales que l’on retrouve le plus fort pourcentage de pratique de la science ouverte, autant en matière de collaboration multidisciplinaire et interuniversitaire, de partenariat avec des acteurs non universitaires et d’accès aux publications des chercheuses et chercheurs (tableau 3).

Tableau 3[21]

Portrait de l’Université de Montréal (par domaines)

* Compte tenu de la faible population, il importe d’interpréter les pourcentages avec prudence.

** Proportion d’unités donnant accès aux publications en français seulement ou en français et en d’autres langues.

Université de Sherbrooke

Des 97 unités de recherche répertoriées, 35 % sont constituées de chercheuses et chercheurs venant de plusieurs disciplines et 29 %, de plus d’une université ; 36 % pratiquent la science ouverte. La recherche partenariale et le transfert de connaissances sont les deux formes les plus courantes. Certaines unités offrent également des services de formation et organisent des rencontres plus ou moins formelles avec des acteurs extra-universitaires dans le but de discuter des projets en cours ou à développer. L’essentiel de cette science est effectué avec les intervenants et les entreprises. De cette pratique, 5 % s’exercent auprès de la population (pourcentage équivalent au gouvernement). Le quart des unités donnent accès aux travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs : articles scientifiques, thèses et mémoires. Dans l’ensemble, 29 % de ces connaissances sont rédigées en anglais, contre 13 % en français. Parmi les 73 unités qui ne donnent pas accès aux travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs, 11 % publient un répertoire de ces travaux. En effectuant une analyse par domaine (tableau 4), nous pouvons remarquer que c’est principalement en sciences humaines et sociales que se pratiquent les différentes formes de science ouverte, à l’exception de la collaboration multidisciplinaire, un peu plus répandue en sciences naturelles et génie (écart de 3 points de pourcentage).

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

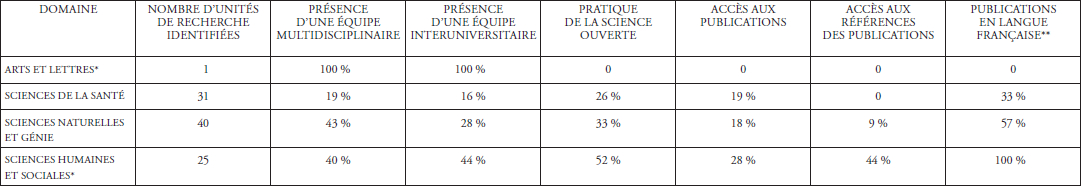

Sur les 27 unités de recherche retenues, 13 sont formées d’équipes multidisciplinaires et 9, d’équipes interuniversitaires. La moitié des unités pratique la science ouverte, dont les principaux types sont le transfert de connaissances et la recherche partenariale. Certaines unités offrent également des services de formation aux particuliers. Les acteurs visés par cette science sont les intervenants, les gouvernements et les entreprises, et certaines pratiques concernent les membres des Premières Nations. Huit unités donnent accès aux communications, aux articles scientifiques et aux rapports de recherche produits par leurs chercheuses et chercheurs. La moitié de ces connaissances est en langue française, contre 12 % en anglais. Sur les 19 unités qui ne donnent pas accès aux travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs, deux diffusent les références de ces travaux. En ce qui concerne la pratique par domaines (tableau 5), ce sont les sciences humaines et sociales qui enregistrent les plus forts taux. La collaboration interuniversitaire est par ailleurs pratiquée dans une proportion quasi similaire par les unités de sciences naturelles et génie.

Tableau 4[22]

Portrait de l’Université de Sherbrooke (par domaines)

* Compte tenu de la faible population, il importe d’interpréter les pourcentages avec prudence.

** Proportion d’unités donnant accès aux publications en français seulement ou en français et en d’autres langues.

Tableau 5[23]

Portrait de l’UQAT (par domaine)

* Compte tenu de la faible population, il importe d’interpréter les pourcentages avec prudence.

** Proportion d’unités donnant accès aux publications en français seulement ou en français et en d’autres langues.

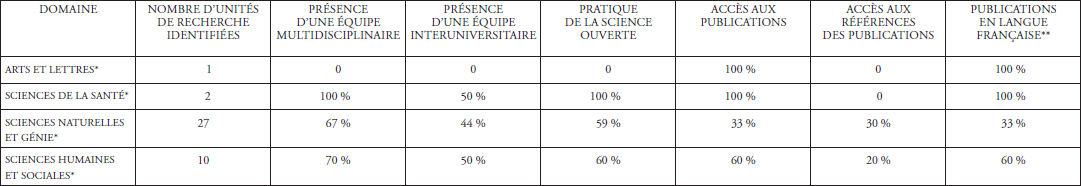

Tableau 6[24]

Portrait de l’UQAC (par domaine)

* Compte tenu de la faible population, il importe d’interpréter les pourcentages avec prudence.

** Proportion d’unités donnant accès aux publications en français seulement ou en français et en d’autres langues.

Université du Québec à Chicoutimi (UCAQ)

Chez les 52 unités de recherche examinées, 44 % se caractérisent par une constitution multidisciplinaire et 27 %, interuniversitaire. Dans l’ensemble, 38 % pratiquent la science ouverte, principalement sous la forme de transfert de connaissances et de recherche axée sur les besoins. Certaines unités offrent également des services de formation et de consultation aux particuliers. Ces pratiques s’adressent essentiellement aux intervenants et aux entreprises. Toutefois, certaines unités ont pour mission d’effectuer des recherches axées sur les besoins des collectivités locales et régionales (15 %). De ces unités, 17 % donnent accès aux travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs (articles scientifiques, thèses et mémoires) et 22 % de ces connaissances sont accessibles en français seulement, contre la moitié moins (11 %) en anglais. Parmi les 43 unités qui ne donnent pas accès aux travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs, 14 % présentent une liste de leurs publications. Si nous observons la répartition de la pratique par domaines (tableau 6), nous pouvons constater que ce sont les sciences humaines et sociales qui concentrent les plus hauts pourcentages pour l’ensemble des indicateurs retenus.

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Des 97 unités de recherche étudiées, une très forte proportion (72 %) est composée d’universitaires provenant de plus d’une discipline, tandis que 62 % comptent des chercheuses et chercheurs de plus d’une université. Au total, 43 % pratiquent la science ouverte, particulièrement sous la forme de transfert de connaissances et de recherche partenariale. Certaines unités offrent également des services de formation et de consultation, voire du soutien financier pour la réalisation de projets effectués par des acteurs extra-universitaires. Les principaux acteurs concernés par ces pratiques sont les intervenants, les entreprises et les gouvernements. Un assez haut pourcentage (14 %) de ces pratiques s’effectue avec la société civile. Plus de la moitié (52 %) des unités donnent accès aux travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs (articles scientifiques et résumés) et 38 % de ces connaissances sont diffusées en français, contre 6 % en anglais. Chez les 47 unités ne donnant pas accès aux travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs, 32 % présentent un index de leurs travaux. Lorsque nous analysons les résultats par domaines (tableau 7), nous pouvons observer que la collaboration multidisciplinaire est légèrement plus forte en sciences de la santé. Le partenariat avec des acteurs de la société civile se pratique, proportionnellement, autant en arts et lettres, en sciences de la santé et en sciences humaines et sociales. La publication en langue française est également très élevée pour ces deux derniers domaines. En outre, ce sont les sciences humaines et sociales qui pratiquent davantage la collaboration interuniversitaire et qui donnent un plus grand accès aux publications.

Tableau 7[25]

Portrait de l’UQAM (par domaines)

* Compte tenu de la faible population, il importe d’interpréter les pourcentages avec prudence.

** Proportion d’unités donnant accès aux publications en français seulement ou en français et en d’autres langues.

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Parmi les 40 unités de recherche retenues, 68 % sont constituées d’équipes multidisciplinaires et 45 %, d’équipes interuniversitaires. Un haut pourcentage (60 %) des unités pratique la science ouverte (transfert de connaissances et recherche partenariale). Certaines unités offrent également des services de formation et de consultation, et organisent des sessions d’échanges avec les particuliers. Les principaux acteurs visés sont les entreprises, les intervenants et les gouvernements. Aucune de ces pratiques ne s’adresse directement aux citoyens et citoyennes. Des unités retenues, 45 % donnent un accès aux travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs (articles scientifiques, communications, thèses et mémoires) et 72 % de ces connaissances sont en langue française. Des 22 unités qui ne donnent pas accès aux travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs, 25 % affichent une liste des travaux effectués. Par domaines (tableau 8), en excluant les arts et lettres et les sciences de la santé en raison du très faible nombre d’unités de recherche, nous pouvons remarquer une certaine « distribution » de la pratique entre les sciences naturelles et génie et les sciences humaines et sociales, à l’exception de l’accès aux publications et des publications en langue française, où les écarts sont plus notables.

Tableau 8[26]

Portrait de l’UQAR (par domaines)

* Compte tenu de la faible population, il importe d’interpréter les pourcentages avec prudence.

** Proportion d’unités donnant accès aux publications en français seulement ou en français et en d’autres langues.

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

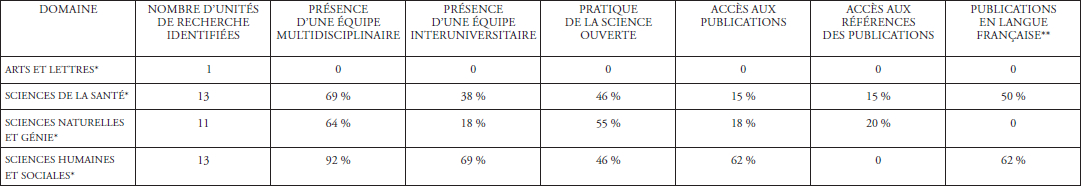

Sur les 38 unités de recherche observées, une forte proportion (74 %) se compose de chercheuses et chercheurs en provenance de plus d’une discipline et 42 % réunissent des membres de plus d’une université. Dans l’ensemble, 45 % pratiquent la science ouverte (recherche axée sur les besoins, transfert de connaissances). Certaines unités offrent également des services de formation et de consultation, et procèdent à des séances d’échanges avec les particuliers. Les acteurs visés par ces pratiques sont les organismes publics et les entreprises, et 6 % de ces pratiques s’adressent à la population. Un plus faible pourcentage (29 %) donne accès aux connaissances, principalement sous la forme d’articles scientifiques. Les connaissances sont accessibles dans une proportion de 45 % en français, contre 18 % en anglais. Parmi les 27 unités qui ne donnent pas accès aux travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs, 18 % diffusent les références de leurs travaux. Si nous observons les données par domaines (tableau 9), nous pouvons noter une nette prédominance de la pratique de la science ouverte chez les unités de sciences humaines et sociales, à l’exception du partenariat avec la société civile et de l’accès aux références des publications, plus répandus chez les sciences naturelles et génie.

Université Laval

Des 182 unités de recherche examinées, un peu plus de la moitié (58 %) sont constituées de chercheuses et chercheurs provenant de plus d’une discipline et 40 %, de plus d’une université. Au total, 37 % pratiquent la science ouverte sous la forme de recherche partenariale, de transfert de connaissances et de recherche axée sur les besoins. Certaines unités offrent également des services de formation aux particuliers. Les principaux acteurs visés par cette pratique sont les intervenants, les entreprises et les gouvernements, et 9 % de cette pratique s’adresse aux citoyens et citoyennes. Dans l’ensemble, 40 % donnent accès à leurs productions (articles scientifiques, thèses et mémoires, bulletins), lesquelles sont rédigées en français dans une proportion de 34 %, contre 30 % en anglais. Parmi les 109 unités ne donnant pas accès aux travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs, 21 % présentent un répertoire de leurs travaux. En proportion et par domaines (tableau 10), la pratique de la science ouverte apparaît partagée entre les arts et lettres (accès aux publications et aux références et publications en langue française) et les sciences humaines et sociales (multidisciplinarité, collaboration interuniversitaire et partenariat avec la société civile).

Tableau 9[27]

Portrait de l’UQTR (par domaines)

* Compte tenu de la faible population, il importe d’interpréter les pourcentages avec prudence.

** Proportion d’unités donnant accès aux publications en français seulement ou en français et en d’autres langues.

Tableau 10[28]

Portrait de l’Université laval (par domaines)

* Compte tenu de la faible population, il importe d’interpréter les pourcentages avec prudence.

** Proportion d’unités donnant accès aux publications en français seulement ou en français et en d’autres langues.

Et la gagnante est...

En matière de multidisciplinarité, c’est l’UQTR qui se démarque, avec 74 % d’unités de recherche multidisciplinaires, suivie de près par l’UQAM (72 %). En ce qui a trait à l’exercice de la recherche entre plusieurs universités, l’UQAM dame le pion avec 62 %. Sur le plan de la pratique de la science ouverte, l’UQAR se distingue avec 60 %. Pour l’accès aux connaissances, c’est une fois de plus l’UQAM qui l’emporte avec 52 %, et 38 % de ces connaissances sont accessibles en français. Bien que seulement 43 % des unités de recherche de cette université pratiquent la science ouverte, 14 % de cette pratique s’adresse à la population. Nous déclarons donc, aux fins de cet exercice, l’UQAM comme étant l’université qui semble la plus engagée globalement dans la pratique de la science ouverte et, par conséquent, dans l’avènement de sociétés du savoir.

Analyse statistique (variance et régression)

L’utilité de l’analyse statistique réside dans la révélation des relations qu’entretiennent entre elles les variables, ce que ne permet pas l’analyse descriptive. L’analyse statistique impose donc, a priori, la construction d’hypothèses. Cependant, puisque la littérature sur la science ouverte est très peu développée, la formulation d’hypothèses théoriquement ancrées s’est avérée une tâche quasi impossible. De fait, les hypothèses avancées se basent davantage sur des inférences inductives au sens humien[29] du terme et posent ainsi les jalons de futurs développements théoriques à leur égard.

Il importe de rappeler, ici, la question de recherche à laquelle nous souhaitions répondre : quels domaines scientifiques et quels types d’universités au Québec sont les plus susceptibles de développer deux pratiques de science ouverte : la collaboration avec des partenaires externes au département dont relève l’unité de recherche et au monde universitaire et la mise en ligne des publications des chercheuses et chercheurs de l’unité (sans prendre en compte la possibilité que ces publications soient accessibles sur un autre site Web) ? Les hypothèses 1 à 4 et les tests s’y rattachant visent à dégager une association entre les types d’universités et d’unités de recherche et la pratique de certaines formes de science ouverte. Pour leur part, les tests effectués à partir des hypothèses 5 et 6 permettent d’identifier les relations entre la mise en ligne des publications et la langue de ces publications.

Hypothèse 1 : Les régions étant des proximités organisées[30], la pratique de la science ouverte devrait y être facilitée et plus courante qu’en milieu urbain.

La variable géographique est essentielle pour comprendre le développement d’une communauté, et donc des sociétés du savoir. Les universités basées en milieu urbain bénéficient de la densité de population et de la proximité géographique des centres gouvernementaux et d’affaires. Les universités en région, quant à elles, profitent d’une proximité relationnelle entre les membres de leur communauté. De fait, ce type de rapprochement devrait constituer un atout pour les unités de recherche qui souhaitent pratiquer l’une des formes de la science ouverte en collaboration avec des acteurs externes au monde universitaire et, en particulier, de la société civile. Nos résultats montrent que cette relation est relativement forte et statistiquement significative (F = 16,2, p < 0,0001). Les unités de recherche établies en région auraient donc davantage tendance à pratiquer la science avec des acteurs de la société civile.

Hypothèse 2 : Les unités de recherche multidisciplinaires et interuniversitaires devraient effectuer davantage leurs travaux avec des acteurs non universitaires que les unités non multidisciplinaires ou interuniversitaires, puisque cette ouverture institutionnelle constitue une forme première d’ouverture partenariale élargie.

[La] coordination entre de nombreuses équipes dispersées dans l’espace est décrite aujourd’hui sous le nom de « collaboratoire ». La notion de collaboratoire devrait aussi influencer l’organisation des disciplines scientifiques, puisqu’elle va de pair avec le développement de l’interdisciplinarité. Là encore, il devient difficile d’envisager la production de savoir scientifique sans le partage de savoirs et de compétences d’origines différentes[31].

Ce à quoi nous nous permettons d’ajouter : « sans le partage de savoirs scientifiques et profanes ».

Les relations pour les deux types d’unités sont fortes (unités multidisciplinaires : F = 56,26 ; unités interuniversitaires : F = 44,73, p < 0,0001) et statistiquement significatives. Par conséquent, cette ouverture institutionnelle entraînerait effectivement une plus grande propension à la pratique de la science en partenariat avec des acteurs non scientifiques.

Hypothèse 3 : Compte tenu de la nature de leurs objets d’étude, à savoir les réalités sociales portées par les individus, les unités de recherche oeuvrant dans le domaine des sciences humaines et sociales devraient surtout pratiquer la science ouverte avec des acteurs de la sphère publique.

Cette relation n’est pas statistiquement significative pour les citoyens et citoyennes au sens large (F = 2,19, p < 0,1122) ; toutefois, elle est significative pour les clientèles cibles des programmes de recherche, telles que les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les immigrants (F = 4,84, p < 0,008), et un peu plus forte pour les intervenants (F = 16,09, p < 0,0001). La propension des sciences humaines et sociales à pratiquer la science avec des acteurs de la sphère publique apparaît alors davantage associée à la présence d’un programme de recherche s’adressant spécifiquement à une frange de la population plutôt qu’à l’essence de leur discipline (hypothèse non testée).

Hypothèse 4 : Les unités de recherche qui pratiquent la science ouverte devraient également donner accès aux travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs, l’adoption d’une première forme de science ouverte les menant plus naturellement à en épouser plusieurs variantes.

Nos résultats montrent que la pratique de la science ouverte n’entraîne pas automatiquement une propension à rendre accessibles les travaux publiés des chercheuses et chercheurs. Le coefficient de corrélation de Pearson indique une relation faible (0,17, p < 0,0001), mais statistiquement significative.

Hypothèse 5 : Les connaissances diffusées par les unités de recherche basées en région devraient être principalement en langue française, compte tenu de la plus grande homogénéité de leurs populations.

La relation n’est pas statistiquement significative. La langue de diffusion n’est donc pas corrélée à la variable géographique.

Hypothèse 6 : Compte tenu de la nature de leurs objets d’étude, les connaissances diffusées par les unités de recherche en sciences humaines et sociales devraient être davantage en langue française.

Les objets des sciences sociales mobilisent […] des analyses en prise avec un contexte souvent plus local. Sans soustraire les sciences sociales à la nécessaire confrontation internationale des idées, il est évident que leur synergie avec l’environnement local est importante, ce contexte contribuant à favoriser une édition dans la langue nationale[32].

Le domaine d’activité est une variable qui influence effectivement la langue de diffusion (t = 4,91, p < 0,0001). Notre analyse montre que ce sont les unités de recherche en sciences humaines et sociales qui diffusent davantage de connaissances en français.

En résumé, la localisation géographique des universités (régions) et la présence d’équipes multidisciplinaires et interuniversitaires sont les principales variables qui paraissent favoriser la pratique de la science ouverte dans les universités québécoises sélectionnées. En corollaire, la variable « domaine d’étude » est celle qui influence le plus la langue de diffusion des connaissances.

Discussion

Outre les contraintes liées aux lacunes théoriques, cette étude comporte quelques limites méthodologiques. D’une part, la collecte de données et la codification ont été effectuées par une seule chercheuse. Toutefois, la définition des variables laissant peu de place à l’interprétation, l’absence de test de fiabilité entre codeurs ne semble pas avoir posé problème. Par ailleurs, d’autres variables potentiellement déterminantes pour la pratique de la science ouverte auraient pu être considérées, telles la part de financement alloué aux activités liées à la pratique de la science ouverte ou encore l’existence de forums électroniques sur les sites Web des universités. Cette dernière variable est particulièrement intéressante d’un point de vue sociologique et dans un contexte où l’on peut dès lors s’interroger sur le rôle des experts[33], car les forums permettent un élargissement de la participation aux débats scientifiques.

D’autre part, des études longitudinales permettraient de mieux saisir les avancées ou les reculs enregistrés en matière de pratique de la science ouverte. Aussi, une comparaison de l’exercice de la science ouverte dans les universités francophones au Québec et à l’international, et entre les universités francophones, anglophones et bilingues au Québec ou ailleurs dans le monde permettrait d’approfondir les réflexions amorcées dans cette note de recherche. En somme, il importe de souligner le caractère un peu restrictif d’une collecte de données effectuée à partir des sites Web des universités, compte tenu du fait que certaines unités de recherche n’ont pas de sites Web. Des entretiens auprès de ces unités de recherche permettraient de compléter les données manquantes en plus d’approfondir le contexte de la pratique (ou non) de la science ouverte.

En résumé, cette étude nous a amenée à poser certains constats. En moyenne, la pratique de la science ouverte semble encore peu répandue. Cependant, cette observation ne s’applique pas uniquement au Québec. À titre d’exemple, en Europe, le taux de dépôt des documents en libre accès représente souvent moins de 15 % du total des publications des institutions[34]. Or « [l]e fait de placer les articles dans des bases de données ouvertes pourrait faciliter la mise en relation des résultats venant de champs voisins et favoriser la recherche interdisciplinaire, en permettant aux chercheurs d’avoir plus aisément accès à des domaines différents du leur[35] ».

De surcroît, nos observations nous engagent à penser que cette pratique n’est pas suffisamment ouverte à la société, dans la mesure où cette science paraît plutôt se pratiquer à l’intérieur du système scientifique universitaire, et donc entre des chercheuses et chercheurs oeuvrant dans différentes disciplines et universités, et non pas avec des acteurs extérieurs à ce système, tels que les acteurs de la société civile. Cependant, il importe de rappeler que, comme nous l’avons observé, des différences subsistent aussi entre les domaines d’étude et entre les universités en ce qui concerne la multidisciplinarité des unités de recherche et la collaboration entre des chercheuses et chercheurs provenant de plus d’une université :

Dans certaines disciplines, les chercheurs sont peu nombreux, se connaissent, et font fi des frontières. Ils créent spontanément un réseau d’échange et un réservoir commun de publications [...] Au contraire, les chercheurs d’autres disciplines, parfois sous contrat avec des sociétés privées, peuvent se trouver en concurrence, et ne sont pas dans cette dynamique du partage du savoir[36].

En outre, notre étude montre la faible diversité des formes de pratique de la science ouverte, la grande majorité étant la recherche partenariale effectuée surtout avec des acteurs des secteurs privé et étatique. Au milieu des années 1990, Henry Etzkowitz et Loet Leydesdorff fondaient la théorie de la triple hélice[37]. Cette théorie avançait que l’économie du savoir était surtout caractérisée par des relations entre les universités, les entreprises et le gouvernement. Nos résultats montrent que cette relation ne semble guère avoir évolué pour arborer une forme plus inclusive et plus près de l’idéal des sociétés du savoir.

Dans un autre ordre d’idées, nous avons pu constater que certaines des unités de recherche ne donnant pas accès aux travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs divulguent également peu d’information sur leurs publications. Pourtant, fournir la liste des titres des publications des chercheuses et chercheurs, diffusées sur d’autres sites Web, ne semble pas, à première vue, problématique comme peut l’être le processus de rendre accessible l’intégralité d’une publication, notamment en ce qui a trait aux contraintes légales liées à la reproductibilité d’une oeuvre.

Nous avons également pu relever une faible variété dans le type de travaux accessibles (articles scientifiques, rapports de recherche et communications). Ces travaux demeurent très liés au travail universitaire et offrent peu d’informations vulgarisées.

Finalement, l’accès aux textes rédigés en français semble plus rare dans les domaines des sciences de la santé et des sciences naturelles et génie. Toutefois, avec la montée des argumentaires faisant de l’anglais « la langue tout usage », la situation pourrait vite évoluer dans les autres domaines de recherche :

Nous sommes devant un nouveau défi : défendre le modèle universaliste de la connaissance, mais cet universalisme doit être aujourd’hui repensé à l’aune des identités culturelles et de la question des langues. La traduction des publications, notamment scientifiques, est le prix à payer pour que la mondialisation puisse être filtrée et appropriée par les cultures régionales[38].

Conclusion

Le partage du savoir constitue un enjeu social, politique et économique majeur. Mais « l’enjeu socio-politique du partage du savoir n’est-il pas la raison profonde de son non partage ? Au fait, veut-on véritablement partager le savoir[39] ? » Outre les obstacles que fait peser l’économie du savoir sur les sociétés du savoir, notamment pour ce qui est de la protection de la propriété intellectuelle ou encore de la pression pour une productivité accrue, certains avancent que la résistance face au partage du savoir peut provenir des producteurs mêmes, puisque le savoir s’accompagne d’un pouvoir non négligeable, et donc de responsabilités accrues : « la responsabilité sociale des chercheuses et chercheurs doit les conduire à se soucier des effets de leurs travaux et de ceux de leurs collègues sur l’humanité en général et à être capables de dénoncer publiquement des situations inacceptables[40] ».

Par ailleurs, plusieurs ont montré que, bien que les gouvernements doivent baser leurs décisions sur le savoir pour assurer leur légitimité, la plupart ne peuvent tolérer une critique qui ébranlerait leur pouvoir, ce qui les pousse à contrôler les flux de savoirs qui transitent dans la société et son environnement. Il est donc justifié de se questionner sur la transparence des unités de recherche subventionnées par les gouvernements. En ce sens, nous avons observé, dans notre étude, que les unités financées par le gouvernement fédéral, à savoir les Chaires de recherche du Canada, offraient très peu d’informations sur les formes d’activités pratiquées et diffusaient rarement en ligne les travaux publiés de leurs chercheuses et chercheurs. Quels sont les fondements idéologiques, politiques, à l’origine d’un tel secret ? Et quels sont les impacts pour la mise en place de sociétés du savoir ? La question est ouverte.

Appendices

Note biographique

Nancy Emond est doctorante en sociologie à l’Université Laval. Elle détient également un baccalauréat en science politique ainsi qu’une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Ses recherches portent principalement sur les modèles de gestion intégrée des ressources naturelles (eau, hydrocarbures non conventionnels), les évaluations d’impact, ainsi que sur les rôles des experts en santé et en environnement dans la formulation et la mise en oeuvre des politiques publiques. Tous ces intérêts de recherche l’ont amenée à s’intéresser aux nouvelles formes de pratique de la science, notamment réticulaires et basées sur l’intégration et l’élargissement de la participation aux acteurs de la société civile.

Notes

-

[1]

Nico Sther, « Le savoir en tant que pouvoir d’action », Sociologie et sociétés, vol. 322, no 1, 2000, p. 157.

-

[2]

Emmanuel Mongin, « Perspectives. La science ouverte. Un domaine en expansion », http://sciencepourlepublic.ca/fr/news/council-news/perspectives/dec2010.aspx (2. mars 2014).

-

[3]

Benedikt Fecher et Sascha Friesike, « Open Science. One Term, Five Schools of Thought », Sönke Bartling et Sascha Friesike (dir.), Opening Science. The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing, New York ; Dordrecht ; London, Springer Open, 2014, p. 17.

-

[4]

Emmanuel Mongin, « Perspectives. La science ouverte. Un domaine en expansion »…, op. cit.

-

[5]

Claude Rosental, « Le rôle d’Internet dans l’évolution des pratiques, des formes d’organisation et des réseaux de la recherche », 1998, http://www.annales.org/ri/1998/ri02-98/rosental.pdf (19 mars 2015).

-

[6]

Dominique L’Hostis et Pascal Aventurier, « Archives ouvertes. Vers une obligation de dépôt ? Synthèse sur les réalisations existantes, les pratiques des chercheurs et le rôle des institutions », http://www.revues.org/cost/images/4/45/Note-AO-version-131106-diff-Externe-2.pdf (20 mars 2015).

-

[7]

Unesco, Vers les sociétés du savoir, Québec, Unesco, 2005, p. 61.

-

[8]

Ibid., p. 17.

-

[9]

Sensidoc, « Différence entre le savoir et l’information. Le savoir est-il un bien collectif ?», http://gestiondelinformation.blogspot.ca/2010/10/difference-en-le-savoir-et-linformation.html (26 mars 2014).

-

[10]

Nico Sther, « Le savoir en tant que pouvoir d’action »…, op. cit., p. 160.

-

[11]

Ibid., p. 158.

-

[12]

Unesco, Vers les sociétés du savoir…, op. cit., p. 89.

-

[13]

Gouvernement du Québec, L’enseignement supérieur pour tous. S’engager ensemble vers une société du savoir. Cahier du participant, Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2013, p. 10.

-

[14]

Anthony Giddens, La Constitution de la société. Éléments de la théorie de la structuration, Paris, Presses universitaires de France, 1987.

-

[15]

Ibid., p. 58.

-

[16]

Unesco, Vers les sociétés du savoir…, op. cit., p. 117.

-

[17]

Le terme « unité de recherche » englobe les instances suivantes : centre de recherche, chaire de recherche, chaire de recherche du Canada, chaire de recherche industrielle, institut de recherche, groupe de recherche, équipe de recherche et consortium. Il s’agit des titres officiels que se donnent les unités répertoriées. Aucune distinction entre ces types d’unités n’a été effectuée pour l’analyse.

-

[18]

Professionnels dont le mandat de travail consiste à apporter une aide directe à une clientèle cible, par exemple des travailleurs sociaux et des infirmières.

-

[19]

Source : Nancy Emond, 2015.

-

[20]

Source : Nancy Emond, 2015.

-

[21]

Source : Nancy Emond, 2015.

-

[22]

Source : Nancy Emond, 2015.

-

[23]

Source : Nancy Emond, 2015.

-

[24]

Source : Nancy Emond, 2015.

-

[25]

Source : Nancy Emond, 2015.

-

[26]

Source : Nancy Emond, 2015.

-

[27]

Source : Nancy Emond, 2015.

-

[28]

Source : Nancy Emond, 2015.

-

[29]

David Hume, Enquête sur l’entendement humain, Paris, Aubier, 1947.

-

[30]

Bernard Pecqueur et Jean-Benoît Zimmermann, Économie de proximités, Paris, Lavoisier, 2004.

-

[31]

Unesco, Vers les sociétés du savoir…, op. cit., p. 111-112.

-

[32]

Ghislaine Chartron, « Scénarios prospectifs pour l’édition scientifique », Joëlle Farchy, Pascal Froissart et Cécile Méadel (dir.), Sciences.com. Libre accès et science ouverte, Paris, CNRS Éditions, 2010, p. 124.

-

[33]

Bruno Latour, Un monde pluriel mais commun, France, Éditions de l’Aube, 2003.

-

[34]

Dominique L’hostis et Pascal Aventurier, « Archives ouvertes. Vers une obligation de dépôt ? Synthèse sur les réalisations existantes, les pratiques des chercheurs et le rôle des institutions »…, op. cit.

-

[35]

Unesco, Vers les sociétés du savoir…, op. cit., p. 119.

-

[36]

Kumar Guha, « Enjeux de l’Open Access pour l’information scientifique et technique en France », http://www.defidoc.com/publications/ds_libre/OpenAccess.htm (20 mars 2015).

-

[37]

Henry Etzkowitz et Loet Leydesdorff, « The Triple Helix—University-Industry-Government Relations. A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development », EASST Review, vol. 14, 1995, p. 14-19.

-

[38]

Dominique Wolton, « Abondance et gratuité. Pour quoi faire et jusqu’où ? Entretien avec les coordonnateurs », Joëlle Farchy, Pascal Froissart et Cécile Méadel (dir.), Sciences.com…, op. cit., p. 18.

-

[39]

Philippe Roqueplo, Le partage du savoir. Science, culture, vulgarisation, Paris, Seuil, 1975, p. 13.

-

[40]

Florence Piron, « La citoyenneté scientifique contre l’économie marchande du savoir. Un enjeu d’éthique publique », Éthique publique, vol. 12, no 1, 2010, p. 91.

List of tables

Tableau 1[19]

Portrait de l’ensemble des universités (par universités)

Tableau 2[20]

Portrait de l’ensemble des universités (par domaines)

Tableau 3[21]

Portrait de l’Université de Montréal (par domaines)

Tableau 4[22]

Portrait de l’Université de Sherbrooke (par domaines)

Tableau 5[23]

Portrait de l’UQAT (par domaine)

Tableau 6[24]

Portrait de l’UQAC (par domaine)

Tableau 7[25]

Portrait de l’UQAM (par domaines)

Tableau 8[26]

Portrait de l’UQAR (par domaines)

Tableau 9[27]

Portrait de l’UQTR (par domaines)

Tableau 10[28]

Portrait de l’Université laval (par domaines)