Abstracts

Résumé

L’archéologie, et l’archéo-anthropologie en particulier, permettent d’approcher directement les morts par l’étude des ensembles funéraires mis au jour lors des opérations de fouille. L’étude de leur répartition dans l’espace, entre eux et par rapport aux autres vestiges (édifice religieux, structures domestiques, artisanales ou agricoles, voies…) est systématique car elle donne accès à une meilleure compréhension des gestes à l’origine de la constitution de l’ensemble funéraire donné. Il est parfois ainsi possible de mettre en évidence des sectorisations particulières comme le regroupement des sujets les plus jeunes dans un espace donné du cimetière, à éventuellement relier aux notions de baptême ou des limbes. La localisation de certaines architectures funéraires, aux matériaux coûteux, peut aussi par exemple conduire à discuter de la topographie sociale de l’espace funéraire. Dans cet article, nous nous proposons d’appréhender à partir de différents exemples un groupe particulier de la communauté des morts pour les périodes médiévales et modernes (VIe – XVIIIe s.), les individus victimes de pathologies, qu’elles soient endémiques ou épidémiques. Quelle va être leur place dans les espaces funéraires? Vont-ils être intégrés dans les mêmes espaces que les sujets considérés comme sains ou au contraire être relégués dans un espace réservé? Observe-t-on le même traitement pour les victimes d’épidémies? Ces questionnements, en particulier dans le cas de nombreuses morts simultanées, font écho à la récente pandémie ayant frappé le monde actuel. L’épidémie de Covid-19 a ainsi rappelé la nécessité de prendre en charge rapidement des décès simultanés et a pu remettre en lumière des pratiques que l’on pensait révolues dans nos sociétés, hors de tout conflit (fosses multiples, anonymisation des tombes, etc.).

Mots-clés :

- sépultures,

- archéo-anthropologie,

- Moyen Âge,

- époque moderne,

- malades,

- épidémies

Abstract

Archaeology, and archaeoanthropology in particular, provides a direct approach to the dead through the study of funerary ensembles uncovered during excavation operations. The study of their distribution in space, among themselves and in relation to other remains (religious buildings, domestic, artisanal, or agricultural structures, roads, etc.) is systematic, as it provides a better understanding of the gestures behind the creation of a given funerary complex. In this way, it is sometimes possible to highlight sectorizations, such as the grouping of the youngest subjects in a given area of the cemetery, possibly linked to the notions of baptism or limbo. The location of certain funerary architectures, with their costly materials, can also lead to discussion of the social topography of the funerary space. In this article, we use various examples to examine a particular group of the community of the dead for the medieval and modern periods (6th - 18th c.): individuals who were victims of pathologies, whether endemic or epidemic. What will their place be in funerary spaces? Will they be integrated into the same spaces as those considered healthy, or relegated to a reserved area? Are victims of epidemics treated in the same way? These questions, particularly in the case of numerous simultaneous deaths, echo the recent pandemic that struck the world today. The Covid-19 epidemic was a reminder of the need to deal rapidly with simultaneous deaths, and brought back to light practices that were thought to be a thing of the past in our non-conflict societies (multiple graves, anonymization of graves, etc.).

Keywords:

- burials,

- archaeoanthropology,

- Middle Ages,

- modern times,

- sick people,

- epidemics

Resumen

La arqueología, y en particular la arqueo-antropología, permite acercarse directamente a los muertos mediante el estudio de los conjuntos funerarios desenterrados durante las excavaciones. El análisis de su distribución espacial, tanto entre ellos como en relación con otros vestigios (edificio religioso, estructuras domésticas, artesanales o agrícolas, vías...), es sistemático porque ofrece una mejor comprensión de los gestos que dieron origen a la constitución del conjunto funerario en cuestión. En ocasiones, es posible identificar sectorizaciones particulares, como el agrupamiento de los individuos más jóvenes en una zona específica del cementerio, lo cual podría estar relacionado con las nociones de bautismo o los limbos. La ubicación de ciertas arquitecturas funerarias construidas con materiales valiosos también puede, por ejemplo, llevar a discutir sobre la topografía social del espacio funerario. En este artículo, proponemos analizar, a partir de distintos ejemplos, un grupo particular dentro de la comunidad de los muertos durante los periodos medieval y moderno (siglos VI-XVIII): los individuos que fueron víctimas de patologías, ya sean endémicas o epidémicas. ¿Qué lugar ocupan en los espacios funerarios? ¿Fueron integrados en los mismos espacios que los sujetos considerados sanos, o, por el contrario, relegados a un espacio reservado? ¿Se observa el mismo tratamiento para las víctimas de epidemias? Estas cuestiones, especialmente en el caso de muertes simultáneas numerosas, resuenan con la reciente pandemia que ha afectado al mundo actual. La epidemia de COVID-19 recordó la necesidad de gestionar rápidamente fallecimientos simultáneos y sacó a la luz prácticas que se pensaban obsoletas en nuestras sociedades, fuera de contextos de conflicto (fosas múltiples, anonimización de tumbas, etc.).

Palabras clave:

- sepulturas,

- arqueo-antropología,

- Edad Media,

- época moderna,

- enfermedades,

- epidemias

Article body

Grâce à l’étude des ensembles funéraires mis au jour lors des opérations de fouille, les archéologues et les archéo-anthropologues ont un accès privilégié aux pratiques mortuaires du passé. L’étude biologique des squelettes, des architectures funéraires, de la répartition spatiale des tombes, de leur agencement entre elles et par rapport aux autres vestiges (édifices religieux, structures domestiques, artisanales ou agricoles, voies…) est aujourd’hui systématique : elle donne accès à une meilleure compréhension des gestes à l’origine de la constitution de l’ensemble funéraire donné. Ainsi, il est parfois possible de mettre en évidence des sectorisations particulières, que ce soit par rapport à l’âge du défunt ou en fonction de certaines architectures funéraires, ce qui conduit à discuter la topographie sociale. Dans le cadre de cet article, nous focaliserons notre analyse sur une catégorie précise de la communauté des morts pour les périodes médiévales et modernes (VIIe – XVIIIe siècle) : les individus victimes de pathologies endémiques et épidémiques. Quelle place leur est réservée dans les espaces funéraires? Sont-ils intégrés dans les mêmes lieux que les sujets considérés comme sains ou, au contraire, sont-ils relégués dans un secteur particulier? Observe-t-on le même traitement pour les victimes d’épidémies? Après une recontextualisation historique, nous développerons notre réflexion, non exhaustive, à partir de plusieurs exemples archéologiques répartis selon trois grandes phases chronologiques[1].

Quelques éléments de contexte historique (VIIe – XVIIIe siècle)

La multiplication des fouilles préventives sur le territoire français au cours des trente dernières années a conduit à la découverte de nombreux ensembles sépulcraux, mettant entre autres en évidence la grande variété des formes et fonctionnements de nombreux espaces funéraires des VIIe-XIe siècles[2]. En contexte urbain, ils sont bien souvent associés à une église suburbaine, c’est-à-dire située hors de l’enceinte protégeant la cité. Dans les campagnes, les petits sanctuaires sont nombreux, en pierre ou en bois, et s’installent parfois sur des vestiges plus anciens dont ils peuvent reprendre des éléments de bâti[3]. Les fondations de ces églises[4] étaient souvent assurées par de grandes familles aristocratiques, qui ancraient ainsi leur pouvoir sur un territoire rural[5]. Parallèlement, se développent aussi des églises à proximité d’habitats communautaires[6], sans que l’on ne puisse encore appréhender le mécanisme à l’origine de leur établissement : est-ce une volonté du pouvoir en place ou de la communauté elle-même? Lorsque l’occupation s’est poursuivie au-delà du XIe siècle, il est parfois délicat de reconnaître ces primo-édifices car ils ont pu être détruits pour laisser la place à d’autres bâtiments plus importants et/ou plus durables. Jusqu’au début du XIe siècle, des groupes d’inhumations à distance de toute église, plus ou moins importants (de quelques individus à plusieurs dizaines), sont également présents. Ils sont proches de secteurs d’habitats ou artisanaux[7], parfois le long de chemins[8]. Pendant plusieurs dizaines d’années, ces sépultures, qualifiées « d’isolées », ont été interprétées comme des sépultures de relégation, c’est-à-dire des inhumations de sujets qui n’étaient pas autorisés à être inhumés dans l’espace funéraire commun autour de l’église (Pecqueur, 2003).

À partir du XIe siècle s’esquisse le processus de polarisation des morts autour de l’église paroissiale (Lauwers, 2005, p. 23-54; Zadora-Rio, 2005). Le cimetière, véritable « terre des morts », accueille les défunts de la communauté et obéit à des règles spécifiques définies par l’Église. Cette structuration de l’espace funéraire conduit également à un rapprochement de l’habitat autour du pôle religieux paroissial, s’il n’était déjà pas effectif, dans un processus qualifié par M. Lauwers (2015) d’inecclesiamento. En ville, les églises et leurs cimetières sont alors souvent inclus dans l’enceinte[9]. Dans les campagnes, les édifices peuvent être construits ex-nihilo, mais il semble bien souvent qu’ils succèdent aux précédents, en étant reconstruits au même emplacement[10]. Dans tous les cas, l’espace funéraire, par son intégration dans la ville ou dans le village, voit souvent sa superficie se réduire[11] et son utilisation intensive va alors conduire à de nombreux recoupements de tombes.

À l’époque moderne, une rétraction de l’espace est souvent observée, autant dans les villes[12] qu’à la campagne[13]. À partir de cette période, l’évêque insiste sur la nécessité absolue de « délimiter nettement cet espace sacré par rapport aux espaces profanes qui l’entourent et aussi de le protéger des profanations ou, du moins des “indécences” par une clôture et une porte bien fermée » (Bertrand, 2016, p. 70). Cette clôture, en pierre, en bois ou végétale, a un coût de construction et d’entretien certain et les communautés villageoises doivent parfois négocier avec l’évêque une réduction de la superficie afin que les dépenses soient moins élevées[14]. Dans la majorité des cas, la densité d’inhumations ne faiblit pourtant pas, bien au contraire, et pour répondre aux besoins, le niveau de certains cimetières est rehaussé, tandis que dans d’autres cas les sépultures les plus anciennes sont détruites et les os récupérés pour être placés dans de grands ossuaires[15].

Des malades qui ne se distinguent pas des autres morts (VIIe – début du XIe siècle)

Peu d’ensembles urbains datés de cette période ont à ce jour livré un échantillon suffisant pour pouvoir mener des études poussées sur les squelettes et, par conséquent, sur l’organisation spatiale des sépultures. Nous pouvons citer le site de la place Saint-Thomas à Strasbourg (Bas-Rhin), qui correspond à l’espace funéraire d’un ensemble monastique situé en bordure de la ville et qui aurait été créé par saint Florent au VIIe siècle (Cicutta et al., 2022). Aucune sectorisation n’a pu être mise en évidence en fonction des pathologies observées chez les défunts (arthrose ou traumatismes, par exemple). C’est également le cas Place de la Libération à Troyes (Aube), pour des inhumations issues d’un contexte semblable (Roms et Kuchler, 2011). Un point notable peut toutefois être signalé, cette opération archéologique ayant permis la fouille à l’intérieur et à l’extérieur de l’église, il a été possible de comparer l’état sanitaire[16] des deux échantillons de population et celui des sujets inhumés en son sein était visiblement meilleur, les pathologies étant en effet plus rares.

Dans les campagnes, l’ensemble funéraire développé tout autour de l’édifice religieux est généralement vaste, à moins d’une contrainte géographique particulière (par exemple, cours d’eau, voie). Une organisation a cependant souvent été mise en place, avec la délimitation de rangées ou au moins d’axes de circulation, témoignant ainsi d’une gestion de l’espace funéraire raisonnée (Cartron, 2015). Cependant, dans la majorité des cas, il n’existe aucun secteur réservé aux sépultures d’individus présentant des pathologies. Sur le site de la place Roumégoux à Gradignan (Gironde) (Réveillas, en cours), on peut ainsi constater par exemple une répartition uniforme des tombes de sujets ayant souffert d’un traumatisme (figure 1) ou d’arthrose sévère (figure 2). Ils ne présentent pas non plus de traitement funéraire particulier (type de contenant, position du corps, etc.). À Mérignac (Gironde) (Réveillas, 2019; Réveillas et Daverat, 2021), c’est également le cas pour les mêmes types de pathologies, mais il est toutefois intéressant de remarquer que deux individus, pour lesquels un diagnostic d’ostéomyélite a été proposé, ont été inhumés en bordure de l’espace funéraire (figure 3). Les lésions, localisées au niveau des membres inférieurs, ont probablement provoqué un handicap, est-ce la raison pour laquelle la sépulture de ces deux sujets se trouve légèrement à l’écart? Il serait intéressant de vérifier s’il existe un lien de parenté entre eux, au moyen d’analyses paléogénétiques.

Figure 1

Répartition des individus (VIIe-XIe siècle) présentant un traumatisme, place Roumégoux, à Gradignan (Gironde).

Figure 2

Répartition des individus (VIIe-XIe siècle) présentant des signes d’arthrose, place Roumégoux, à Gradignan (Gironde).

Figure 3

Localisation des deux sujets atteints d’ostéomyélite, ZAC Centre-Ville, îlot 2, à Mérignac (Gironde).

Des contre-exemples existent néanmoins, c’est le cas à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire) : le seul individu inhumé dans l’église primitive présente de nombreuses pathologies, tant dégénératives (arthrose importante, enthésopathies, etc.) que traumatiques (multiples fractures) (Papin et al., 2013). La sectorisation s’effectue alors non pas selon des critères pathologiques mais plutôt d’appartenance à un groupe particulier, ici un membre de l’aristocratie locale selon l’auteur.

Un autre indice autorise également à s’interroger sur la gestion des malades dans ces espaces funéraires, notamment les victimes d’épidémie. Pour la période considérée, aucun grand ensemble funéraire n’a à ce jour été découvert[17], mais les mises au jour de « petites » sépultures multiples[18] sont relativement fréquentes. Elles abritent deux à trois sujets, comme à Gradignan (Gironde) par exemple, et sont intégrées à l’ensemble funéraire. Sans analyse d’ADN bactérien, il est difficile de conclure à la présence d’un germe responsable de ces morts concomitantes, qui peuvent avoir été causées par un autre évènement (une intoxication alimentaire par exemple).

Dans le cas des inhumations isolées, l’historiographie a reconnu dans les sépultures dites de « relégation » des tombes d’esclaves, de criminels, mais aussi de malades, contagieux ou non (Pecqueur, 2003; Pecqueur et al., 2015). La multiplication des découvertes et le développement de l’archéothanatologie (Duday, 2005) ont permis de mieux appréhender ce phénomène et de constater qu’en réalité aucun élément ne permet de penser qu’il s’agit de sépultures de relégation. Au contraire, les individus inhumés semblent être partie intégrante de la communauté vivant et travaillant dans les structures découvertes à proximité (Blaizot et Savino, 2006; Peytremann, 2003). Aucun critère, qu’il soit funéraire (architecture de la tombe, contenant employé, etc.) ou biologique (âge, sexe ou pathologies) ne les distingue particulièrement des individus inhumés à proximité d’une église. Les deux fonctionnements peuvent même co-exister dans un microsecteur géographique donné, par exemple sur le site des Ruelles à Serris (Seine-et-Marne) (Blaizot, 2017), où ont été découverts plusieurs petits groupes funéraires au sein des habitats alors qu’une nécropole existait autour de l’église.

Au sein même de ces petits ensembles, il n’existe pas de mise à l’écart des individus atteints de pathologies visibles. C’est par exemple le cas d’une femme, victime de fractures au niveau de la colonne vertébrale, intégrée dans un des petits groupes funéraires identifiés sur le site de Pfulgriesheim (Bas-Rhin) (figure 4) (Peytremann et al., 2022). C’est également le cas pour les potentielles victimes d’épidémie, inhumées au sein du même groupe funéraire que les autres, comme à Prény Frichamp (Meurthe-et-Moselle) par exemple (Frauciel et al., 2011).

Figure 4

À la fin de la période (Xe-XIe siècle), commence à se développer une prise en charge dans la mort des malades accueillis dans des établissements dédiés. S’il est délicat de reconnaître ces espaces funéraires lors de fouilles archéologiques, faute de sources écrites, un exemple récemment découvert, comparé à des sites attestés un peu plus tardifs, semble appartenir à cette catégorie. Situé à Amiens (Somme), il est daté entre le Xe et le XIe siècle. En plus d’être situé à proximité de l’une des entrées médiévales de la ville, à l’extérieur du rempart, lui est associé un ensemble de 79 sépultures (Fossurier et Thomann, 2021), où les pathologies traumatiques et infectieuses sont particulièrement nombreuses, avec notamment un cas de lèpre avéré et plusieurs de tuberculose.

Diversité des cimetières synonyme de diversité de l’accueil des corps des victimes de maladies? Espaces funéraires paroissiaux, monastiques et hospitaliers (XIe – XVe siècle)

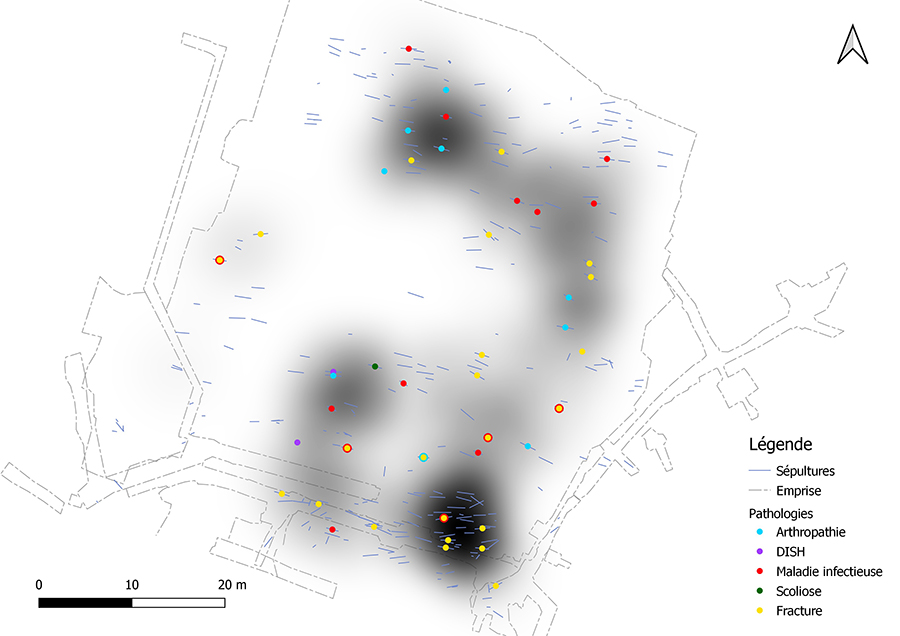

Au sein des espaces funéraires paroissiaux, aucune distinction particulière ne semble être réalisée entre les sépultures des sujets sains et celles des victimes de maladie. Si l’on s’intéresse à nouveau à la fouille de Gradignan (Gironde), on peut par exemple constater une répartition équivalente sur tout le site des sujets victimes de traumatismes ou d’arthroses sévères, des pathologies très invalidantes donc visibles du vivant des individus (figure 5 et figure 6).

Figure 5

Répartition des individus (XIe - XVe siècle) présentant un traumatisme, place Roumégoux, à Gradignan (Gironde).

Figure 6

Répartition des individus (XIe - XVe siècle) présentant des signes d’arthrose, place Roumégoux, à Gradignan (Gironde).

Le même fonctionnement est observé dans des ensembles situés à quelques kilomètres, comme à Villenave d’Ornon (Réveillas, 2014) ou à Bruges (Masson, 2017), mais également plus lointains, comme dans le cimetière Saint-Michel de Toulouse (Haute-Garonne) (Paya et Catalo, 2011). Deux individus, ayant subi une amputation partielle des deux os de la jambe, ont été pleinement intégrés au sein de l’espace funéraire; il en est de même pour un homme victime d’une spondylarthrite ankylosante, maladie connue pour notamment causer une « colonne bambou », provoquant un fort handicap (Cabot et Duchesne, 2009). La période voit également se développer les établissements monastiques, dans lesquels étaient souvent implantés une église et son cimetière. Comme en contexte paroissial, aucune relégation ni sectorisation particulière ne semble se dégager, c’est parfois même ici l’inverse. Ainsi, dans un cimetière de moniales à Saint-Germain (Aube), l’un des squelettes mis au jour appartenait à une femme victime d’une luxation de la hanche lors de sa petite enfance, entraînant un handicap physique important et limitant ses déplacements (Desbrosse-Degobertière, 2021). Loin d’être isolée, sa sépulture a été installée au sein de l’espace funéraire et semble même avoir été un pôle d’attraction pour les inhumations postérieures. À Carcassonne (Aude), un individu atteint de la maladie de Paget[19] a été découvert dans un caveau, structure funéraire généralement réservée aux personnes aisées (Réveillas et Bergeret, 2009). Son emplacement sur le site était en outre valorisant, le long d’un lieu de passage d’où il pouvait être vu de tous, des frères comme des paroissiens.

Que l’on soit en contexte paroissial ou monastique, une certaine catégorie de malades va toutefois nécessiter une gestion particulière : les victimes de maladies épidémiques. En milieu rural, l’identification de leurs sépultures, comme cela a été souligné ci-dessus, s’avère difficile en l’absence d’analyses moléculaires. À Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Aude), elles ont permis d’identifier le germe de la peste à la fois dans des sépultures individuelles et dans de petites sépultures multiples (principalement doubles et une quintuple) (Kacki et al., 2011). À Vilarnau (Pyrénées-Orientales), huit sépultures doubles et une triple ont été découvertes et une analyse ADN sur l’un des sujets inhumés a là aussi permis d’identifier Yersinia pestis (Passarius et al., 2008). Sans ces validations biomoléculaires, il n’aurait pas été possible de conclure définitivement sur l’origine épidémique de ces morts simultanées, qui n’aurait été que soupçonnée. Sur les deux sites, les tombes sont insérées au sein du cimetière paroissial et ce n’est que leur caractère multiple qui les distingue véritablement des autres sépultures (Kacki et Castex, 2012). À Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (Aude), elles sont même à proximité du mur de l’église.

En ville, où le nombre de victimes est plus élevé, la gestion des victimes d’épidémies va être plus facilement perceptible. Les sources textuelles vont être plus nombreuses et l’analyse de la composition par âge et par sexe des individus va apporter de précieuses informations sur les maladies pouvant être à l’origine de ces crises de mortalité (Blaizot et Castex, 2005). Devant l’afflux de nombreux corps, au moment du pic épidémique, l’octroi d’une sépulture individuelle ne va plus être envisageable et les fossoyeurs vont alors procéder au creusement de grandes fosses pour y disposer plusieurs défunts, d’une manière qui reste toutefois la plus respectueuse possible (sur le dos, les membres inférieurs étendus et si possible la tête à l’ouest) (Kacki et Castex, 2012). Nécessitant de la place, elles vont être installées en bordure du cimetière. C’est, par exemple, le cas dans le cimetière de l’église Saint-Pierre de Dreux (Eure-et-Loir), où un total de 72 individus ont été inhumés dans 22 sépultures (Castex, 2008). Ils ont été datés du XIVe siècle et les analyses ont montré que ces sujets avaient été victimes de la peste noire (arrivée en France en 1348-1349). À Toulouse (Haute-Garonne), plus de 450 individus, eux aussi victimes de la peste, ont été mis au jour dans 116 sépultures individuelles et multiples, installées en lisière du cimetière paroissial Saint-Michel (Laforest et Gourvennec, 2021). Légèrement plus anciennes (fin XIIIe – début XIVe siècle), plusieurs grandes fosses ont été mises au jour Place de la Libération à Troyes (Aube). Toutes ne sont pas conservées en entier, la plus importante a livré les restes de 19 individus (Réveillas, 2010; Roms et Kuchler, 2011). Il n’a pas encore été possible à ce jour d’identifier le germe responsable de la maladie. Il s’agit également de la peste pour les sépultures multiples mises au jour sur le site du 35 rue de Sarrebourg à Bourges (Cher) (Georges et Blanchard, 2007). De plus petite taille, elles ont livré les restes de 11 victimes. S’il s’agit bien d’inhumations dans un cimetière paroissial d’après les sources textuelles, il semble que cet espace funéraire ait également servi aux enterrements de sujets accueillis par l’Hôtel-Dieu de la ville. C’est aussi le cas à Troyes (Aube), où un espace était réservé au nord pour les défunts de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, situé à proximité (Réveillas, 2010; Roms et Kuchler, 2011). À partir du XIe siècle et surtout au siècle suivant, époque de la « floraison hospitalière » (Imbert, 1947), sont en effet créés de nombreux hôpitaux bénéficiant de leur propre cimetière ou au moins d’un espace réservé dans un cimetière paroissial. La fondation d’établissements hospitaliers au Moyen Âge répond au besoin des contemporains de suivre les enseignements du Christ, permettant ainsi d’appliquer les règles de l’hospitalité en prêtant assistance aux membres défavorisés de la communauté chrétienne. C’est la « révolution de charité » (Vauchez, 1994, p. 118). Trois catégories d’individus accueillis peuvent être distinguées : les pèlerins, les pauvres et ceux qui nécessitent des soins médicaux. Le dernier grand groupe est celui qui nous intéresse ici, mais, au sein des hôpitaux, il va s’agir uniquement des malades pauvres, les personnes en ayant les moyens restant à domicile où ils peuvent bénéficier de meilleurs traitements. Dans les espaces funéraires des établissements hospitaliers vont donc être regroupés les desservants de ceux-ci ainsi que les malades décédés en leur sein, mais uniquement celles et ceux qui n’avaient d’autre choix que de se rendre à l’hôpital pour être pris en charge. Ces sujets vont être regroupés dans un même espace funéraire, distinct du cimetière paroissial, mais en son sein il ne semble pas y avoir eu de différenciation selon la pathologie concernée : aucune sectorisation n’a ainsi pu être mise en évidence dans les sites étudiés, au cimetière Saint-Ladre à Reims (Marne) (Réveillas, 2010) ou à l’hôpital de Notre-Dame-des-Vals (Aveyron) (Réveillas, 2021).

Tous les malades ne sont cependant pas acceptés, notamment les malades contagieux et les pestiférés, mais, lors d’épidémies, la Municipalité pouvait imposer l’obligation de les accueillir. Ce fut ainsi le cas à l’hôpital de Santa Maria Nuova à Florence (Italie) (Lallemand, 1906), mais aussi à l’Hôtel-Dieu-le-Comte à Troyes (Aube). Deux épisodes épidémiques ont pu être identifiés au sein de l’espace funéraire qui était réservé à celui-ci dans le cimetière paroissial, l’un daté du début du XIIe siècle, l’autre de la première moitié du XIIIe siècle. Dans les deux cas, le fonctionnement a été similaire, avec la mise en place de grandes fosses rectangulaires ayant accueilli plusieurs dizaines d’individus (Réveillas, 2010). Les incurables sont également rejetés pour ne pas bloquer les lits de l’hôpital comme à l’hôpital Notre-Dame de Tournai (Belgique) (Saunier, 1993) ou à l’Hôtel-Dieu-le-Comte à Troyes (Guignard, 1853). C’est notamment le cas pour les lépreux, qui vont être amenés à intégrer un établissement spécialisé, les léproseries, où ils finiront leur vie (Touati, 1998). Connus par les sources écrites, plusieurs sites ont pu être investigués archéologiquement et les découvertes ont permis de confirmer l’accueil de lépreux, par l’analyse des squelettes et la recherche d’ADN bactérien, comme à la maladrerie Saint-Thomas d’Aizier par exemple (Eure) (Jeanne et al., 2021). Aucune sectorisation n’a été mise en évidence dans le cimetière en fonction du degré d’atteinte des malades, seule une séparation par sexe a pu être observée, à Aizier (Eure) ou dans celui de la maladrerie de la Corneille de Putot-en-Bessin (Calvados) (Guillon, 2021).

Une rétraction des espaces funéraires paroissiaux[20] et une mise à l’écart des victimes d’épidémie (XVIe – XVIIIe siècle)

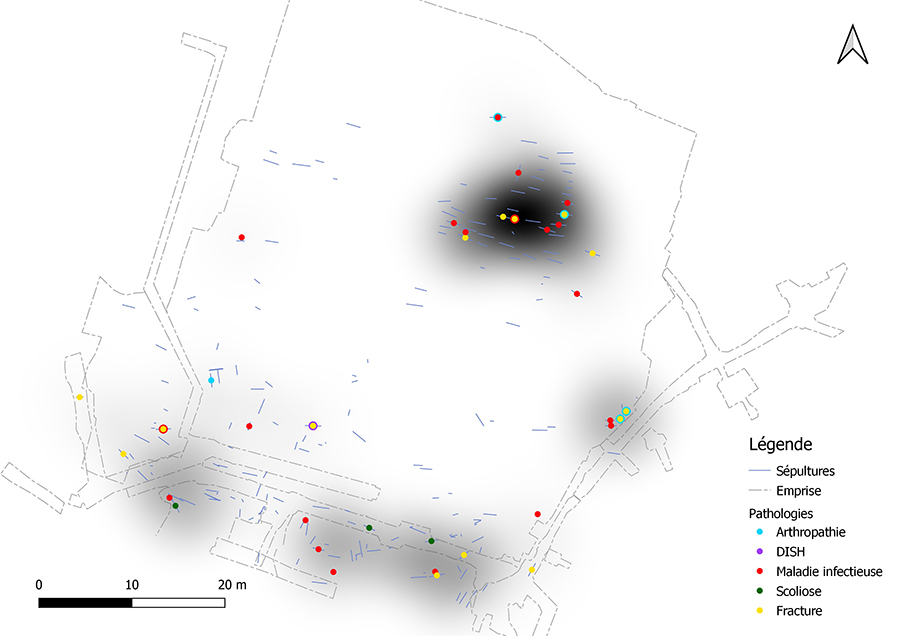

L’organisation en elle-même des cimetières paroissiaux ne semble cependant pas varier par rapport à ce qui avait cours depuis le XIe siècle, avec l’aménagement de rangées pour procéder aux inhumations successives et l’absence d’une sectorisation des sépultures des victimes de maladies sur les sites qui ont pu être fouillés à grande échelle, comme à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) (Richier, 2011), à la Place de la Libération à Troyes ou à Villenave d’Ornon. À Gradignan en revanche, bien que présentes sur l’ensemble du site, une plus forte concentration de sépultures de sujets pathologiques se dessine dans le quart sud-ouest, parfois même d’individus porteurs de plusieurs lésions (figure 7). L’un d’entre eux, d’âge mûr et de sexe indéterminé, a été inhumé avec un bandage herniaire, un dispositif médical porté au niveau du bassin pour soulager les hernies inguinales (Bouffiès et al., 2023). Ce secteur du site se distingue également par les pratiques funéraires mises en oeuvre : alors que le cercueil est la norme dans le cimetière, ici, un grand nombre d’inhumations ont été réalisées dans une simple fosse et cinq sujets ont été déposés avec une monnaie, un dépôt votif qui pourrait remplacer, voire doubler le viatique de l’Eucharistie (étude de T. Cardon sur les monnaies dans Réveillas, en cours).

Figure 7

Répartition des pathologies osseuses à la période moderne place Roumégoux à Gradignan.

Cette concentration particulière apparaît surprenante, au regard du fonctionnement observé dans d’autres cimetières contemporains, où n’apparaît aucune sectorisation des sépultures selon l’état sanitaire des inhumés. L’hypothèse d’un carré funéraire réservé à un établissement hospitalier peut donc être posée, notamment grâce à la présence d’un dispositif médical tel qu’un bandage herniaire. Aucun regroupement de ce type n’est cependant signalé dans les sources écrites pour le village de Gradignan, il pourrait donc s’agir d’une organisation spécifique à ce cimetière.

Les hôpitaux continuent à fonctionner à l’époque moderne de la même manière qu’au Moyen Âge, avec un accueil des pauvres malades et une inhumation dans leur espace funéraire. Le principal changement va porter sur le traitement des victimes d’épidémie. La notion de contagion est en effet élaborée en 1546 par un médecin padouan, J. Frascator, et va peu à peu se diffuser pour être finalement acceptée au XIXe siècle (Paillard, 1998). Les découvertes archéologiques ont démontré que les malades contagieux étaient toujours accueillis au sein des cimetières d’hôpitaux existants, par exemple à l’hospice Sainte-Catherine à Verdun (Meuse) ou à l’hôpital des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem à Épinal (Vosges) (Réveillas, 2010). Lorsque les établissements n’ont pas de place ou souhaitent les mettre à l’écart, les défunts sont inhumés dans un autre espace funéraire, qui va alors être spécifiquement dédié à ces victimes. C’est le cas à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), où des sépultures multiples ont été mises au jour dans les jardins de l’hôpital Saint-Louis, situés à distance du cimetière ordinaire (Castex et Réveillas, 2007). À Amiens (Somme), l’établissement Saint-Jean-Baptiste installe une autre aire funéraire réservée aux défunts considérés comme pestiférés. Fouillée récemment, elle a livré des sépultures individuelles et multiples ainsi que des ossuaires, trahissant une occupation intensive de l’espace (Jadelot et Jonvel, 2021). Les sources écrites font pourtant mention d’un certain nombre de règlements imposant le transfert des malades contagieux dans des structures temporaires hors de la ville (Réveillas, 2010). C’est le cas pour l’infirmerie de peste des Fédons à Lambesc (Bouches-du-Rhône) (Bizot et al., 2005). À distance du centre-ville, ce lieu accueille les malades et inhume les morts dans un espace dédié. La gestion est raisonnée, le cimetière étant organisé en rangées régulières, et les dépôts principalement individuels, parfois doubles ou triples. Les cimetières paroissiaux ne sont en effet plus que rarement mis à contribution ou, s’ils le sont, ils sont situés en bordure de cité, là où il est possible de s’étendre et de creuser de grandes fosses multiples. On peut citer l’exemple du grand cimetière d’Issoudun (Indre), fonctionnant en aire ouverte, dans lequel 201 individus ont été trouvés dans 14 fosses datées entre le XVIIe et le début du XVIIIe siècle (Blanchard, 2011). Les défunts sont encore traités en respectant au maximum les recommandations chrétiennes, avec un dépôt sur le dos, les membres inférieurs étendus et, si possible, la tête à l’ouest. Des sépultures de victimes d’épidémie ont également été retrouvées en contexte monastique, notamment à l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers (Vienne), où elles sont signalées par quatre tombes contenant de la chaux (Gallien et Darton, 2021). Cet indice a conduit à procéder à des recherches d’ADN pathogène qui se sont avérées positives pour la peste (ibid.). Les quatre religieuses touchées ont été inhumées individuellement, au milieu de leurs soeurs, dans l’espace funéraire habituel. Il est à noter qu’elles présentent, comme tous les squelettes retrouvés sur ce site, de nombreuses pathologies au niveau des membres inférieurs, sans doute liées au maintien sur une longue période et à plusieurs reprises de la position agenouillée. Pour la période moderne, des tombes isolées ont également été découvertes, conduisant parfois les auteurs à les interpréter comme des sépultures de crise, sans qu’il y ait d’analyses moléculaires menées. Les individus sont inhumés selon les recommandations chrétiennes, certains présentent des pathologies, mais aucun élément ne permet de conclure à un isolement consécutif à une épidémie. Il pourrait également s’agir de sépultures protestantes.

C’est avec la dernière grande épidémie de peste, qui sévit dans le sud-est de la France en 1720-1722, que le traitement du corps des victimes d’épidémie va véritablement changer. Si des espaces sont dédiés aux sépultures des victimes de maladies à l’extérieur de la ville, de nombreuses fosses sont aussi creusées dans le cimetière paroissial de la cathédrale de La Major à Marseille (Bouches-du-Rhône) en plein coeur de la cité, sans doute pour parer au plus pressé (Signoli et Tzortzis, 2018). Devant le très grand nombre de décès, les autorités sont débordées et le dépôt des dépouilles plus ou moins anarchique. Le soin apporté aux défunts lors des épidémies précédentes (installation du sujet sur le dos, les membres inférieurs étendus, préférentiellement la tête à l’ouest) n’est plus de mise; les corps sont jetés dans de grandes fosses qui peuvent parfois être assimilées à des tranchées (ibid.). Cette pratique se retrouve ultérieurement, au XIXe siècle, par exemple, lors de la retraite de Russie des soldats de Napoléon, victimes de maladies infectieuses et du froid à Vilnius (Lituanie) (Signoli et al., 2004).

Une intégration des malades au sein de la communauté des vivants et des morts?

Quelle que soit la période, après leur décès, les malades « ordinaires » apparaissent donc quasiment systématiquement intégrés à la communauté des morts, même dans le cas de handicaps importants. La principale différenciation entre les individus inhumés dans les ensembles sépulcraux va principalement se situer au niveau des pratiques funéraires dont ils ont bénéficié, pratiques qui peuvent parfois traduire un statut social plus ou moins élevé. Même si le sujet a souffert au cours de son existence d’une pathologie handicapante, son appartenance à un groupe favorisé (par sa famille, sa profession, etc.) détermine sa place dans le cimetière et reflète donc celle qu’il occupait dans la communauté des vivants. À partir du XIe-XIIe siècle, le développement des hôpitaux aurait pu laisser penser que les sujets atteints d’incapacités seraient regroupés dans les espaces funéraires de ces établissements, mais leur fonctionnement différait d’aujourd’hui et les malades les plus handicapés n’étaient pas toujours les bienvenus pour des raisons principalement financières; ils restent donc présents dans les cimetières paroissiaux. Les espaces funéraires monastiques regroupent également un certain nombre de malades en leur sein, probablement car certains individus n’étaient peut-être pas aptes à la vie laïque pour raisons de santé. Rentrer dans une congrégation leur offrait donc la possibilité de pratiquer des activités moins pénibles, même si des atteintes pathologiques particulières ont été trouvées pour certains religieux.

Deux exceptions vont cependant pouvoir être reconnues, la première dans le cas de la lèpre, la deuxième lors d’une épidémie fulgurante. À partir du moment où le diagnostic est posé et avec le développement des léproseries, le malade intègre une structure d’accueil pour ne plus en sortir, quel que soit son statut social. Les léproseries étaient situées dans les faubourgs urbains ou à la campagne et les fouilles de plusieurs établissements de ce type ont montré qu’il n’existait aucune différenciation au niveau des défunts dans la mort, à l’exception d’une séparation selon le sexe, et que les pratiques funéraires ne différaient pas de ce qui avait cours à la même période dans les cimetières paroissiaux. La deuxième exception va survenir en temps de crise épidémique, notamment lorsque les morts deviennent trop nombreux pour être gérés individuellement. Entre le VIIe et le début du XIe siècle, les découvertes actuelles ne nous permettent que de soupçonner la présence de victimes d’épidémie en raison de la présence de sépultures doubles. L’apport de la science (et de ses évolutions) quant à l’étude de maladies qui ne se perçoivent pas à l’oeil nu est essentiel, car sans analyse d’ADN, il est difficile de conclure, mais force est de constater que ces tombes sont toujours intégrées dans les espaces funéraires de la communauté. Lors du second Moyen Âge, les exemples de sépultures de crise se multiplient et se retrouvent à la fois dans les cimetières paroissiaux et les cimetières d’hôpitaux, présentant souvent un même schéma : de grandes fosses dans lesquelles un maximum de soin a été apporté aux défunts. Nécessitant de la place, ces tombes sont souvent installées en bordure des cimetières, en restant toutefois en leur sein. À partir de l’époque moderne en revanche, les autorités interviennent plus fréquemment dans la gestion des crises et, si les cimetières paroissiaux accueillent toujours des victimes d’épidémie, il s’agit principalement de cimetières en aire ouverte, proches des remparts voire à l’extérieur de ceux-ci. Les espaces funéraires des établissements hospitaliers sont toujours mis à contribution, mais ils utilisent souvent des secteurs non dévolus habituellement à l’inhumation, fréquemment hors de la ville. Cette mise à l’écart topographique est à mettre en relation avec l’amélioration des connaissances quant aux processus de contagion[21]. Si l’anonymisation des tombes était déjà importante à l’époque médiévale dans les cimetières paroissiaux, avec le creusement de fosses multiples, leur déplacement à l’extérieur de l’espace funéraire communautaire à l’époque moderne augmente encore ce phénomène (Castex et Kacki, 2021). L’emplacement des tombes, s’il peut parfois être repéré par une croix ou, de manière plus vague, signalé dans les récits d’époque, va disparaître des mémoires, d’autant plus que les fossoyeurs ne seront peut-être pas les employés habituels ou qu’ils seront eux-mêmes atteints par l’épidémie. Les malades inhumés lors des crises de mortalité sont donc les seuls à souffrir, en plus d’une mise à l’écart physique parfois importante, d’un effacement mémoriel qui, comme les faits récents ont pu le démontrer, pourra fortement perturber le processus de deuil[22].

Appendices

Notes

-

[1]

Cet article n’a donc vocation qu’à présenter des exemples issus de la fouille et de l’étude d’ensembles funéraires mis au jour récemment et de discuter du traitement des malades sous l’angle de l’archéo-anthropologie uniquement. Ce type de sources apporte en effet un éclairage différent de ce qui peut être perçu au travers des sources de l’historien (on pourra se référer à l’article daté de 2008 de D. Castex, P. Georges-Zimmermann et Philippe Blanchard sur la complémentarité et la discordance entre sources textuelles et sources archéologiques). Un croisement des résultats obtenus, en y intégrant également une réflexion sociologique, demanderait un autre article.

-

[2]

Pour une synthèse récente (2022), on pourra consulter https://www.inrap.fr/eglises-et-cimetieres-au-moyen-age-ou-la-longue-genese-des-territoires-locaux-16785 d’I. Cartron, professeure d’archéologie médiévale à l’Université Bordeaux Montaigne et https://www.inrap.fr/de-la-gaule-romaine-la-france-construire-une-souverainete-occuper-les-terres-16783 de L. Schneider, directeur de recherches au CNRS et à l’EHESS.

-

[3]

On peut, par exemple, citer le site de Saint-Martin de Bruch (Lot-et-Garonne) qui a ainsi livré des sépultures du haut Moyen Âge installées dans les vestiges d’une villa antique (Cartron, 2015); c’est également le cas sur le site de Carsac-Aillac (Dordogne) à une centaine de kilomètres au nord-est (Hanry, 2013).

-

[4]

Nous ne rentrerons pas ici dans la problématique scientifique concernant l’appellation d’ecclesia, de memoria, d’église, de chapelle, etc.

-

[5]

Par exemple, à Jau-Dignac et Loirac (Gironde), voire à Pouthumé (Vienne) (Cornec et al., 2010).

-

[6]

Comme à Romilly-sur-Andelle (Eure) (Jouneau, 2018).

-

[7]

On peut citer les exemples de Sermersheim (Bas-Rhin) (Peytremann, 2018) ou de Faye-sur-Ardin (Deux-Sèvres) (Barbier et al., 2011).

-

[8]

Comme à Pfulgriesheim, en Alsace (Peytremann et al., 2022).

-

[9]

C’est le cas par exemple pour l’église Saint-Thomas et son cimetière à Strasbourg (Bas-Rhin).

-

[10]

On peut citer les exemples des églises Saint-Vincent de Mérignac (Gironde) (Réveillas et Daverat, 2021) ou de Jau-Dignac-et-Loirac (Gironde) (Cartron et Castex, 2010).

-

[11]

Comme à Rigny, en Indre-et-Loire (Zadora-Rio et Galinié, 1996), ou Gradignan en Gironde (Réveillas, en cours).

-

[12]

Par exemple, pour le cimetière de la cathédrale Pey-Berland à Bordeaux (Gironde).

-

[13]

Elle est consécutive à des aménagements distincts du cimetière (agrandissement de l’église, nécessité de construire de nouveaux habitats au regard de la pression démographique) ou au contraire, liés à celui-ci. C’est par exemple le cas pour le cimetière de la place Saint-Thomas à Strasbourg (Bas-Rhin), où la densité est telle que les tombes dégagent de mauvaises odeurs au nord de l’église et qui doit être en partie déplacé (Cicutta et al., 2022).

-

[14]

À Gradignan (Gironde), visible sur les plans anciens, le mur de clôture a été partiellement retrouvé lors des fouilles et les sépultures mises au jour suivent parfaitement son tracé, traduisant ainsi une rétraction importante de l’espace. C’est également le cas à Mérignac (Gironde) ou à Rigny (Indre-et-Loire) (Rigeade, 2009; Zadora-Rio et Galinié, 1996).

-

[15]

Notamment à Rouen (Seine-Maritime) (Thomann et Chapelain de Seréville-Niel, 2021) ou en Bretagne (Le Deunff, 1999).

-

[16]

« [L’état] sanitaire se reflète à la fois dans la fréquence des maladies et dans la fréquence des décès » (Henry, 1957).

-

[17]

Contrairement à la fin de l’Antiquité ou au tout début du Moyen Âge, où la peste justinienne fit des ravages, notamment au Clos des Cordeliers à Sens (Holleville et al., 2022)

-

[18]

Une sépulture multiple abrite plusieurs individus inhumés de manière simultanée ou dans un laps de temps très court (quelques jours), au contraire d’une sépulture collective, où les corps seront déposés sur plusieurs dizaines voire parfois des centaines d’années. Le caractère synchrone de ces décès marque un évènement anormal qui, lorsqu’il concerne un grand nombre de sujets, peut être qualifié de « crise de mortalité ».

-

[19]

« La maladie osseuse de Paget est une maladie chronique du squelette dans laquelle des régions localisées du tissu osseux sont soumises à un remodelage pathologique, entraînant une hypertrophie et une fragilisation de l’os dans ces zones » https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-osseux,-articulaires-et-musculaires/maladie-osseuse-de-paget/maladie-osseuse-de-paget.

-

[20]

Nous n’envisagerons pas ici les cimetières protestants, trop peu nombreux en France et dont le fonctionnement n’est pas toujours bien appréhendé.

-

[21]

Elle annonce également le changement de fonctionnement voulu après la Révolution, avec un déplacement des cimetières à l’extérieur des zones habitées.

-

[22]

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1776028/covid-hart-island-fosse-commune-new-york-sida.

Bibliographie

- Barbier, E., Baudry-Dautry, A., Dietsch-Sellami, M.-F., Georges, K., Linlaud, M., Moreau, N., Sanglar, V., Simon, L. et Vequaud, B. (2011). Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Faye sur Ardin, Voie communale n° 16. Émergence et déplacement d’un habitat rural (VIIe-XIIe siècle) [Rapport final d’opération de fouille]. Inrap GSO/ministère de la Culture (SRA Poitou-Charentes).

- Bertrand, R. (2016). Les cimetières villageois français du XVIe au XIXe siècle. Dans C. Treffort (dir.), Le cimetière au village dans l’Europe médiévale et moderne (p. 61-81). Presses universitaires du Midi. https://doi.org/10.4000/books.pumi.9829

- Bizot, B., Castex, D., Reynaud, P. et Signoli, M. (2005). La saison d’une peste (Avril-Septembre 1590). Le cimetière des Fédons à Lambesc. CNRS.

- Blaizot, F. (2017). Les espaces funéraires de l’habitat groupé des Ruelles, à Serris (Seine-et-Marne) du VIIe au XIe s. : Modes d’inhumation, organisation, gestion et dynamique. Ausonius éditions : Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine.

- Blaizot, F. et Castex, D. (2005). Du bon usage des outils anthropologiques à l’étude des sociétés historiques. Dans O. Dutour, J.-J. Hublin et B. Vandermeerch (dir.), Origine et évolution des populations humaines (p. 259-279). Editions du comité des travaux historiques et scientifiques.

- Blaizot, F. et Savino, V. (2006). Ensembles funéraires isolés de la moyenne vallée du Rhône. Dans O. Maufras (dir.), Habitats, nécropoles et paysages dans la moyenne et la basse vallée du Rhône (VIIe – Xve s.) : contribution des travaux du TGV-Méditerranée à l’étude des sociétés rurales médiévales (p. 281-354). MSH.

- Blanchard, P. (2011). Témoignages de deux crises de mortalité moderne dans le grand cimetière : Issoudun, Indre, Les Champs Elysées (Centre de l’Image) [Rapport d’opération de fouille d’archéologie préventive]. Inrap CIF/ ministère de la Culture (SRA Centre).

- Bouffiès, C., Réveillas, H. et Balboa-Pont, A. (2023). Les bandages herniaires modernes : apports d’un nouvel exemple provenant du cimetière paroissial de Gradignan (Gironde). Bulletins et mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. BMSAP, 35(1). https://doi.org/10.4000/bmsap.11636

- Cabot, E. et Duchesne, S. (2009). La spondylarthrite ankylosante à Toulouse (XIVème siècle) : des douleurs lombaires à la « colonne bambou ». Dans V. Delattre et R. Sallem (dir.), Décrypter la différence : lecture archéologique et historique de la place des personnes handicapées dans les communautés du passé (p. 149-150). CQFD.

- Cartron, I. (2015). Avant le cimetière au village : la diversité des espaces funéraires. Historiographie et perspectives. Dans C. Treffort (dir.), Le cimetière au village dans l’Europe médiévale et moderne (p. 23-39). Presses Universitaires du Midi.

- Cartron, I. et Castex, D. (2010). L’occupation d’un ancien îlot de l’estuaire de la Gironde : du temple antique à la chapelle Saint-Siméon (Jau-Dignac et Loirac) [Document Final de Synthèse de fouille programmée]. Service régional d’Archéologie d’Aquitaine.

- Castex, D. (2008). Identification and interpretation of historical cemeteries linked to epidemics. Dans D. Raoult et M. Drancourt (dir.), Paleomicrobiology: Past Human Infections (p. 21-48). Springer.

- Castex, D., Georges, P. et Blanchard, P. (2008). Complémentarité et discordances entre sources textuelles et sources archéo-anthropologiques en contexte de crises de mortalité par épidémie. Études de cas », Revue archéologique du Centre de la France, Tome 47, 1-22.

- Castex, D. et Kacki, S. (2021). Commémorer les épidémies dans un monde changeant : mémorialisation de la peste et autres fléaux infectieux du Moyen Âge à nos jours. L’Espace Politique, (41). https://doi.org/10.4000/espacepolitique.8598

- Castex, D. et Kacki, S. (2022). ‘Bring Out Your Dead’: Funerary and public health practices in times of epidemic disease. Dans C. J. Knüsel et E. M. J. Schostmans, The Routledge Handbook of Archaeothanatology. Routledge.

- Castex, D. et Réveillas, H. (2007). Investigation sur une crise de mortalité à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais, XVIIIe s.) Hypothèses d'interprétation. Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, 19(1-2), 21-37.

- Cicutta, H., Réveillas, H., Dottori, B. et Carbillet, A. (2022). D’un quartier antique au cimetière médiéval, dynamique de l’occupation urbaine : Strasbourg, Bas-Rhin, Place Saint-Thomas, Grand Est : rapport de fouille [Rapport d’opération d’archéologie préventive]. Inrap Grand Est.

- Cornec, T., Farago, B., Brisach, B. et Gil, V. (2010). L’habitat et les cimetières du haut Moyen Age de Pouthumé (Châtellerault, Vienne). Dans Autour de la bataille de Vouillé : Francs et Wisigoths (507-2007) – actualité de la recherche dans le Centre-Ouest de la France (p. 97-112). AFAM.

- Desbrosse-Degobertière, S. (2021). Les pratiques funéraires entourant le corps malade à la période médiévale, quelques exemples de Champagne-Ardenne. Dans S. Kacki, H. Réveillas et C. J. Knüsel (dir.), Rencontre autour du corps malade. Prise en charge et traitement funéraire des individus souffrants à travers les siècles. Actes de la 10e Rencontre du Gaaf, 23-25 mai 2018, Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire, Bordeaux (p. 161-165).

- Duday, H. (2005). L’archéothanatologie. Dans O. Dutour, J. J. Hublin et B. Vandermeersch (dir.), Objets et méthodes en paléoanthropologie (p. 153-214). Comité des Travaux Historiques et Scientifiques.

- Fossurier, C. et Thomann, A. (2021). Des cimetières d’établissements hospitaliers des Xe-XIIe siècles? Essai de caractérisation des sites d’Amiens ‘Rue Caudron’ et de Reims ‘Parvis de la cathédrale’. Dans S. Kacki, H. Réveillas et C. J. Knüsel (dir.), Rencontre autour du corps malade. Prise en charge et traitement funéraire des individus souffrants à travers les siècles. Actes de la 10e Rencontre du Gaaf, 23-25 mai 2018, Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire, Bordeaux (p. 55-60).

- Frauciel, M., Decanter, F., Lefebvre, A. et Leroy, M. (2011). Prény (Meurthe-et-Moselle) « Tautecourt »," Frichamp", « Bois Lasseau » : Tome 3, L’habitat de Prény « Frichamp » : TVG EST Lot 33 : Evaluations TGV Est n° 219 et 22, 2V, 333.

- Gallien, V. et Darton, Y. (2021). Le corps à l’épreuve des règles monastiques : gestion des maux et longévité (abbaye Sainte-Croix, Poitiers, XVIe-XVIIIe siècles). Dans S. Kacki, H. Réveillas et C. J. Knüsel (dir.), Rencontre autour du corps malade. Prise en charge et traitement funéraire des individus souffrants à travers les siècles. Actes de la 10e Rencontre du Gaaf, 23-25 mai 2018, Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire, Bordeaux (p. 67-74).

- Georges, P. et Blanchard, P. (2007). Les sépultures multiples du « 35 rue de Sarrebourg » à Bourges (18) : discussion du contexte et interprétations envisagées. Dans D. Castex et I. Cartron (dir.), Epidémies et crises de mortalité du passé. Actes des séminaires (année 2005) de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (p. 147-168). Ausonius Éditions.

- Guignard, P. (1853). Les Anciens statuts de l’Hôtel-Dieu-le-Comte de Troyes. A. Guignard.

- Guillon, M. (2021). Accueil et mort des lépreux. Ostracisme et intégration de l’Antiquité à nos jours. Dans S. Kacki, H. Réveillas et C. J. Knüsel (dir.), Rencontre autour du corps malade. Prise en charge et traitement funéraire des individus souffrants à travers les siècles. Actes de la 10e Rencontre du Gaaf, 23-25 mai 2018, Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire, Bordeaux (p. 97-104).

- Hanry, A. (2013). Carsac-Aillac (24), Le site de « Saint-Rome Haut », phase I [Rapport de fouille]. Inrap GSO / ministère de la Culture (SRA Aquitaine).

- Henry, L. (1957). La situation sanitaire d’une population. Population (French Edition), 12(1), 142. https://doi.org/10.2307/1525327

- Holleville, M., Castex, D., Deguilloux, M.-F. et Kacki, S. (2022). L’ensemble funéraire tardo-antique du « Clos des Cordeliers » à Sens (Yonne, France) : nouvelles données sur un assemblage ostéo-archéologique en lien avec la première pandémie de peste historique [Poster]. 1847es journées de la Société d’Anthropologie de Paris, En ligne. https://journals.openedition.org/bmsap/8897

- Imbert, J. (1947). Les hôpitaux en droit canonique (du décret de Gratien à la sécularisation de l’administration de l’hôtel-Dieu de Paris en 1505). Librairie Philosophique J. Vrin.

- Jadelot, E. et Jonvel, R. (2021). L’Hôtel-Dieu d’Amiens, son cimetière et ses sépultures de crise. État de la recherche. Dans S. Kacki, H. Réveillas et C. J. Knüsel (dir.), Rencontre autour du corps malade. Prise en charge et traitement funéraire des individus souffrants à travers les siècles. Actes de la 10e Rencontre du Gaaf, 23-25 mai 2018, Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire, Bordeaux (p. 179-187).

- Jeanne, D., Chapelain de Seréville-Niel, C., Blondiaux, J., Truc, M.-C., Donoghue, H. D., Spigelman, M., Lefebvre, R. et Yvernault, F. (2021). Les soins des lépreux au Moyen Âge : approche transdisciplinaire de la fouille à l’histoire du site de Saint-Thomas d’Aizier (XIIe-XVIe siècles). Dans S. Kacki, H. Réveillas et C. J. Knüsel (dir.), Rencontre autour du corps malade. Prise en charge et traitement funéraire des individus souffrants à travers les siècles. Actes de la 10e Rencontre du Gaaf, 23-25 mai 2018, Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire, Bordeaux (p. 85-95).

- Jouneau, D. (2018). Ruelle du Mont, Saint-Crespin, de l’église et son cimetière altomédiévaux au prieuré moderne (Vie-XVIIIe siècles) Romilly-sur-Andelle, (Eure) : rapport de fouille [Rapport Final d’Opération (fouille préventive)]. Inrap GO/ministère de la Culture (SRA Normandie).

- Kacki, S. et Castex, D. (2012). Réflexions sur la variété des modalités funéraires en temps d’épidémie. L’exemple de la Peste noire en contextes urbain et rural. Archéologie médiévale, (42), 1-21. https://doi.org/10.4000/archeomed.10364

- Kacki, S., Rahalison, L., Rajerison, M., Ferroglio, E. et Bianucci, R. (2011). Black Death in the rural cemetery of Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude-Languedoc, southern France, 14th century: immunological evidence. Journal of Archaeological Science, 38(3), 581-587. https://doi.org/10.1016/j.jas.2010.10.012

- Laforest, C. et Gourvennec, M. (2021). Mode d’inhumation et gestion de l’espace funéraire dans le quartier Saint-Michel de Toulouse au cours de la Peste noire. Dans S. Kacki, H. Réveillas et C. J. Knüsel (dir.), Rencontre autour du corps malade. Prise en charge et traitement funéraire des individus souffrants à travers les siècles. Actes de la 10e Rencontre du Gaaf, 23-25 mai 2018, Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire, Bordeaux (p. 167-177).

- Lallemand, L. (1906). Histoire de la charité. Tome 3 : Le Moyen Age (du Xe au XVIe siècles). Alphonse Picard et fils.

- Lauwers, M. (2005). Naissance du cimetière. Lieux sacrés et terre des morts dans l’Occident médiéval. Aubier.

- Le Deunff, R. (1999). Les ossuaires bretons. Éditions de la Plomée.

- Masson, J. (2017). Place de l’église Saint-Pierre à Bruges (Gironde) [Rapport final d’opération de fouille]. Centre d’archéologie préventive de Bordeaux Métropole / ministère de la Culture (SRA Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes).

- Paillard, B. (1998). Petit historique de la contagion. Communications, 66(1), 9-19.

- Papin, P., Aunay, C., Bouillon, J. et Canny, D. (2013). Joué-lès-Tours (37122), Places Victor Hugo et François Mitterand : Origine et évolution d’un centre paroissial rural (fin VIIe-XIXe s.), 4 vol. 254, 286, 933, 357.

- Passarius, O., Donat, R. et Catafau, A. (2008). Vilarnau, un village du Moyen Âge en Roussillon. Trabucaire.

- Paya, D. et Catalo, J. (2011). Le cimetière de Saint-Michel de Toulouse. CNRS Editions : Inrap.

- Pecqueur, L. (2003). Des morts chez les vivants. Les inhumations dans les habitats ruraux du Haut Moyen-Age en Ile-de-France. Archéologie Médiévale, 33, 1-31.

- Pecqueur, L., Gleize, Y. et Gaultier, M. (2015). Les sépultures hors du cimetière dans le paysage entre le Ve et le XVIIIe siècle. Dans M. Gaultier, A. Dietrich et A. Corrochano (dir.), Rencontre autour des paysages du cimetière médiéval et moderne (vol. 60 suppl. à la Revue Archéologique du Centre de la France, Publication du Gaaf n° 4, p. 294-307). Groupe d’Anthropologie et d’Archéologie Funéraire / FERACF.

- Peytremann, E. (2003). Archéologie de l’habitat rural dans le nord de la France du IVe au XIIe siècle. AFAM.

- Peytremann, E. (2018). En marge du village: la zone d’activités spécifiques et les groupes funéraires de Sermersheim, Bas-Rhin, du VIe au XIIe siècle. Revue Archéologique de l’Est.

- Peytremann, É., Cambou, D., Châtelet, M., Réveillas, H. et Wiethold, J. (2022). Un secteur d’habitat du haut Moyen Âge (VIIe-XIIe siècle) et son espace funéraire à Pfulgriesheim, Rue du Levant (Bas-Rhin). Revue archéologique de l’Est, 71, 357.

- Réveillas, H. (2010). Les hôpitaux et leurs morts dans le nord-est de la France du Moyen Âge à l’époque moderne. Approche archéo-anthropologique des cimetières d’hôpitaux et d’hospices [Bordeaux 3, Thèse de doctorat].

- Réveillas, H. (2014). Villenave d’Ornon - Place de l’église Saint-Martin [Rapport final d’opération de fouille]. Service d’Archéologie Préventive de Bordeaux Métropole / ministère de la Culture (SRA Aquitaine).

- Réveillas, H. (2019). Nouvelle-Aquitaine - Gironde, Mérignac, ZAC Centre-Ville îlot 2 [Rapport d’opération de fouille d’archéologie préventive]. Centre d’archéologie préventive de Bordeaux Métropole / ministère de la Culture (SRA Nouvelle-Aquitaine).

- Réveillas, H. (2021). Le cimetière de l’hôpital de Notre-Dame-des-Vals (Aveyron) : un exemple rural d’espace funéraire hospitalier. Dans S. Kacki, H. Réveillas et C. J. Knüsel (dir.), Rencontre autour du corps malade. Prise en charge et traitement funéraire des individus souffrants à travers les siècles. Actes de la 10e Rencontre du Gaaf, 23-25 mai 2018, Groupe d’anthropologie et d’archéologie funéraire, Bordeaux (vol. 10, p. 41-44).

- Réveillas, H. (en cours). Place Roumégoux à Gradignan (Gironde) [Rapport Final d’Opération de Fouille]. Centre d’archéologie préventive de Bordeaux Métropole / ministère de la Culture (SRA Nouvelle-Aquitaine).

- Réveillas, H. et Bergeret, A. (2009). Un sujet atteint de la maladie de Paget dans le caveau du Couvent des Franciscains à Carcassonne (Aude) aux XIIIème-XVème siècles. Dans V. Delattre et R. Sallem (dir.), Décrypter la différence : lecture archéologique et historique de la place des personnes handicapées dans les communautés du passé (p. 181-182). CQFD.

- Réveillas, H. et Daverat, M.-C. (2021, 2 octobre). Un nouvel ensemble funéraire VIIIe-XIe à Mérignac (Gironde) [Communication orale]. 41e Journées internationales de l’AFAM, Chartres, 29 septembre – 2 octobre 2021, Chartres.

- Richier, A. (2011). L’îlot Saint-Jacques : du vignoble champêtre au cimetière paroissial : Bouches-du-Rhône, La Ciotat, Carré Saint-Jacques [Rapport final d’opération de fouille]. Inrap Méditerranée / ministère de la Culture (SRA Provence-Alpes-Côte d’Azur).

- Rigeade, C. (2009). Mérignac. ZAC centre-ville. Cimetière de l’église Saint-Vincent. Archéosphère/ministère de la Culture (SRA Aquitaine).

- Roms, C. et Kuchler, P. (2011). Formation et développement d’un espace urbain de l’Antiquité à nos jours : Troyes, Aube, Place de la Libération [Rapport Final d’Opération (fouille préventive)]. Inrap GEN/ministère de la Culture (SRA Champagne-Ardennes).

- Saunier, A. (1993). « Le pauvre malade » dans le cadre hospitalier médiéval. France du Nord, vers 1300-1500. Arguments.

- Signoli, M., Ardagna, Y., Adalian, P., Devriendt, W., Lalys, L., Rigeade, C., Vette, T., Kuncevicius, A., Poskiene, J., Barkus, A., Palubeckaite, Z., Garmus, A., Pugaciauskas, V., Jankauskas, R. et Dutour, O. (2004). Discovery of a mass grave of Napoleonic period in Lithuania (1812, Vilnius). Comptes rendus Palevol, 3, 219-227.

- Signoli, M. et Tzortzis, S. (2018). La peste à Marseille et dans le sud-est de la France en 1720-1722 : les épidémies d’Orient de retour en Europe. Cahiers de la Méditerranée, (96), 217-230. https://doi.org/10.4000/cdlm.10903

- Thomann, A. et Chapelain de Seréville-Niel, C. (2021). Rouen – Aître Saint-Maclou. ADLFI. Archéologie de la France - Informations. une revue Gallia. https://journals.openedition.org/adlfi/76013

- Touati, F.-O. (1998). Maladie et société au Moyen Age. La lèpre, les lépreux et les léproseries dans la province ecclésiastique de Sens jusqu’au milieu du XIVe siècle. De Boeck Université.

- Vauchez, A. (1994). La spiritualité du Moyen âge occidental, VIIIe-XIIIe siècle. Édition du Seuil.

- Zadora-Rio, E. (2005). Territoires paroissiaux et construction de l’espace vernaculaire. Médiévales, 49. http://medievales.revues.org/1306

- Zadora-Rio, E. et Galinié, H. (1996). Les changements dans l’organisation spatiale du cimetière paroissial de Rigny, Indre-et-Loire (XIe/XIIe-XIXe siècle). Persée http://www.persee.fr. Dans Archéologie du cimetière chrétien. Actes du 2e colloque ARCHEA (Orléans 29 septembre-1er octobre 1994) (p. 173-182). Fédération pour l’édition de la Revue archéologique du Centre de la France. https://www.persee.fr/doc/sracf_1159-7151_1996_act_11_1_979

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7