Abstracts

Résumé

Le 22 mars 2016, les policiers du DVI (Disaster Victim Identification) de la police fédérale belge sont mobilisés pour redonner une identité aux 18 personnes décédées dans les attentats de l’aéroport de Bruxelles. Récupération des cadavres sur les lieux et investigation à l’institut médico-légal, entretien avec les proches des personnes signalées disparues et annonce du décès, ces professionnels suivent un protocole international pour apporter la preuve de l’identification et permettre ainsi à la famille de procéder au dernier hommage. S’appuyant sur un corpus d’entretiens, cet article interroge la reconfiguration de l’activité d’identification en contexte d’attentats terroristes sur le territoire national et la porosité des frontières entre le travail sur le corps des victimes décédées et sur les restes humains et la démarche d’accompagnement des familles endeuillées.

Mots-clés :

- identification de victimes,

- attentats terroristes,

- Belgique,

- restes humains,

- trace

Abstract

On March 22, 2016, police officers from Disaster Victim Identification were mobilized to restore the identity of the 18 people who died in the Brussels airport attacks. Recovering bodies from the scene and investigating them at the morgue, interviewing relatives about their missing family member and announcing the death, these professionals follow an international protocol to provide proof of identification and thus enable the next of kin to pay their last respects. Based on a corpus of interviews, this paper examines the reconfiguration of identification activities in the context of terrorist attacks on Belgian territory, and the porosity of the boundaries between work on dead bodies and support for the families of deceased victims.

Keywords:

- disaster victim identification,

- terrorist attacks,

- Belgium,

- dead bodies,

- mark

Resumen

El 22 de marzo de 2016, los policías del DVI (Disaster Victim Identification) de la policía federal belga fueron movilizados para devolver identidad a las 18 personas fallecidas en los atentados del aeropuerto de Bruselas. Desde la recuperación de los cuerpos en el lugar de los hechos hasta las investigaciones en el instituto médico-legal y las entrevistas con los familiares de las personas desaparecidas, estos profesionales siguieron un protocolo internacional para demostrar la identificación y permitir a las familias rendir el homenaje final. Basándose en un corpus de entrevistas, este artículo analiza la reconfiguración de la actividad de identificación en el contexto de atentados terroristas y la porosidad entre el trabajo técnico sobre los cuerpos y el acompañamiento a las familias en duelo.

Palabras clave:

- identificación de víctimas,

- atentados terroristas,

- Bélgica,

- restos humanos,

- huella

Article body

Le 22 mars 2016, deux attentats-suicides à l’aéroport de Bruxelles causent 18 morts. Le dispositif d’identification des victimes de catastrophes est activé pour redonner une identité formelle aux personnes décédées. Ce dispositif policier suit un protocole international édicté par INTERPOL qui « entend par “catastrophe” un événement inattendu qui provoque un nombre important de décès » (Guide INTERPOL, 2018, p. 9)[1]. Il repose sur une division technique de l’activité, de complémentarité des missions mais de séparation des espaces de travail. Dans ce contexte, 18 membres du DVI (Disaster Victim Identification), un service de la police fédérale belge, se répartissent en différentes équipes pour procéder aux opérations de récupération (recovery), au travail d’investigation sur le corps des victimes (post-mortem) et aux entretiens avec les proches des personnes signalées disparues (ante-mortem). Le DVI de la police fédérale belge, dont la première mission remonte à 1987[2], présente la particularité (par rapport à ses homologues européens) d’être composé d’une équipe de sept membres permanents qui identifie tant les victimes de catastrophes de masse que celles du quotidien[3]. Ce team fixe s’appuie sur le pool, un vivier de 130 policiers volontaires répartis dans tout le pays, formés à la méthodologie INTERPOL de comparaison des données ante-mortem et post-mortem. Malgré leur expérience de terrain, c’est la première fois que ces professionnels sont confrontés à un grand nombre de morts lors d’attentats terroristes multisites, dans des lieux de vie centraux de la capitale. Cette situation inédite engendre de nouvelles problématiques liées aux pratiques professionnelles et aux prérogatives des équipes. Ainsi, quelques semaines après avoir identifié les victimes et à la suite de la remise en état d’une partie de l’aéroport, une cérémonie à la demande des familles est mise en place pour que les proches se recueillent à l’emplacement du décès. Le DVI, également présent et partie prenante dans l’agencement de l’espace, se tient à disposition afin de répondre à leurs questions. Cette démarche, à la frontière entre le judiciaire et le funéraire, ne peut être rattachée ni au processus d’identification de victimes, ni à un hommage ou à une commémoration officielle.

Dans cet article, nous souhaiterions interroger la reconfiguration de l’activité d’identification en contexte d’attentats terroristes sur le territoire national et la porosité des frontières entre le travail sur le corps des victimes décédées et sur les restes humains et la démarche d’accompagnement des familles endeuillées. Nous ambitionnons, dans le même temps, d’analyser les enjeux spatiaux liés à l’imbrication, au sein d’un même espace, de la survenue de la mort, de la prise en charge du mort et de la gestion de l’après-mort. Il s’agit d’examiner, dans une perspective interactionniste, d’une part, l’impact de cette cérémonie sur les professionnels en fonction de leurs profils, d’autre part, la circulation des émotions dans un rapport de proximité avec les endeuillés, et sa négociation dans l’espace public.

Cet article, au carrefour de la socio-anthropologie des professions et des émotions, prolonge les recherches sur le travail technique et relationnel des professionnels confrontés à la souffrance et à la mort : les pompes funèbres (Bernard, 2009; Trompette, 2008), les soignants (Castra, 2003; Schepens, 2013) et les policiers (Bonnet, 2020; Monier, 2017). La tension entre technicité et réification du cadavre (Thomas, 1980), et travail émotionnel (Hochschild, 2017) et réhumanisation du défunt répond à la notion polysémique de trace relative au statut et au traitement des dépouilles et des restes humains, en criminalistique (Aguilar et de Maillard, 2017; Daoust, 2020; Jalby, 2017; Martin et al., 2010; Mauro et al., 2021) et en sciences sociales (Anstett et Jurgenson, 2009; Dutour, 2002; Hanus, 2007; Kobelinsky, 2019). La réflexion sur les approches spatiales de la mort et des morts est étudiée dans la lignée des articles publiés dans des revues de recherche abordant cette thématique : ce qu’il reste du corps des victimes (Esquerre et Truc, 2011), la mort en contexte urbain (Paddeu et Ruggeri, 2021) et les pratiques funéraires (Varnier, 2019).

Nous nous appuyons sur une méthodologie qualitative qui s’inscrit dans une recherche doctorale en socio-anthropologie portant sur la gestion des émotions chez les professionnels de l’identification de victimes (en France et en Belgique). Pour les attentats du 22 mars 2016, selon la liste officielle des intervenants transmise par le DVI, le dispositif est composé de 43 policiers (18 à l’aéroport de Zaventem et 25 à la station Maelbeek du métro bruxellois[4]). Ce travail est le fruit d’une vingtaine d’entretiens semi-dirigés menés avec les agents du DVI, au siège de la police judiciaire de la police fédérale à Bruxelles, lors de trois séjours, entre juin 2018 et novembre 2019. Notre corpus pour Zaventem respecte la répartition de l’activité (recovery, ante-mortem et post-mortem), le niveau de responsabilité (coordination et exécution) et le statut des policiers. La police intégrée, depuis la réforme des polices en 2001, distingue au sein même de la police fédérale, les agents du cadre opérationnel et ceux du cadre administratif et logistique (CaLog)[5]. Les intervenants âgés d’une cinquantaine d’années, au regard de leur expérience de terrain en identification, ont coordonné les équipes. Les autres, plus jeunes d’une décennie, n’ont suivi la formation pour intégrer le vivier qu’en 2011, et c’est même, pour certains, leur toute première mission. Outre ces entretiens, des documents, de types protocoles et formulaires, constituent les matériaux de la collecte des données. Enfin, les informations contenues dans la presse spécialisée professionnelle (revue de la police fédérale) et généraliste grand public (quotidien et hebdomadaire) ont permis de compléter les récits de ces professionnels engagés dans la gestion matérielle de ces attentats, leur dire de l’événement (Leclerc-Olive, 1997).

En quoi ces attentats sont-ils venus reconfigurer l’activité d’identification de victimes de catastrophes et les espaces de travail? Comment passe-t-on d’une trace indiciaire à une trace mémorielle, au sein d’un aéroport successivement lieu de passage, d’investigation médicolégale, de recueillement? Quel est l’impact émotionnel sur ces professionnels du glissement d’une prise en charge judiciaire vers un accompagnement funéraire? Le plan de l’article reflète le traitement consacré aux morts et leurs relations avec les vivants : la prise en charge du cadavre et des restes humains lors des opérations de récupération; le dernier hommage des proches lors de la présentation du corps mort; la cérémonie de recueillement organisée pour les familles à l’aéroport, le 29 avril 2016. La dernière partie se concentre sur les professionnels du DVI dans leur rapport aux proches des victimes décédées sur le lieu des attentats.

Investiguer le cadavre : la trace indiciaire au coeur de la scène de crime

Pour identifier une victime décédée, les équipes ante-mortem et post-mortem s’appuient sur des formulaires codifiés[6] pour collecter des données en vue de les comparer. Si la dimension technique du protocole est si formalisée, c’est essentiellement du fait des obligations juridiques et administratives liées au traitement de la mort et aux démarches d’investigation : le corps y est considéré comme un élément d’une scène de crime. Néanmoins, en situation de catastrophes, il s’agit, d’une part, de faire coexister l’enquête judiciaire et l’identification de victimes, et de faire ainsi travailler de concert tous les acteurs sur un même terrain[7]; d’autre part, dans le cadre des attentats du 22 mars 2016, de prendre en charge un nombre important de cadavres et de fragments de corps dans un aéroport détruit par la puissance de deux explosions.

La prise en charge du mort

Dès qu’il a connaissance de l’événement à l’aéroport de Zaventem, le DVI se rend sur les lieux pour commencer les opérations de récupération, qui consistent à numéroter les corps et les fragments de corps, puis à procéder à leur ramassage. Beauthier et ses collègues, dans un article publié en 2020, reviennent sur leurs opérations médicolégales et d’identification appliquées à la gestion d’un attentat. Au regard du mode opératoire des terroristes – l’attentat-suicide à la bombe – le team recovery est confronté à des corps polyfragmentés. Ce sont les médecins légistes de l’équipe qui déterminent au préalable le caractère organique du fragment. En appui au laboratoire de police technique et scientifique qui récolte les éléments, traces et indices propres à l’enquête, les lieux sont balisés selon des zones et des couloirs. Après trois jours d’investigation, « les corps de douze victimes innocentes, deux auteurs et plus de 650 fragments de corps, disséminés autour des deux lieux d’explosion, ont été récupérés. » (Magazine de la Police Intégrée, 2016, p. 16)

Les victimes décédées à l’aéroport sont transférées à la morgue de l’hôpital universitaire de Louvain pour entamer le travail d’identification proprement dit. Il consiste à recueillir les informations dites primaires (empreintes digitales, dentaire, ADN) et secondaires (description physique, marques et signes particuliers, données médicales) en effectuant, pour l’équipe post-mortem, un travail d’investigation sur le corps des victimes sur les chaînes d’examen. Ces données sont ensuite comparées à celles obtenues par l’équipe ante-mortem, et validées par une commission d’identification. Quand une victime est déclarée identifiée, un certificat de décès est établi et le corps peut alors être rendu à la famille, avec l’accord des autorités compétentes.

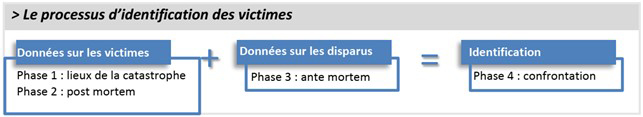

Figure 1

Les différentes phases du processus d’identification des victimes de catastrophes.

Établir avec certitude une identification repose sur la concordance de traces matérielles analysées entre elles. Elles sont considérées comme des preuves scientifiques, dites objectives ou indiciales (Jalby, 2017). Sur une scène de crime, les principes d’individualisation et de transfert de traces, résumés sous la forme « tout contact laisse une trace unique »[8], permettent d’identifier l’auteur responsable de l’infraction.

Les traces et indices

Dans le contexte de victimes de catastrophes, le cadavre est un corps indiciaire (Chauvaud, 2000), une trace physique qui, à travers le corps de la victime, lui redonne une identité, son nom. Traces papillaires, biologiques et odontologiques, la priorité est donnée aux marques intrinsèques dans l’identification (Adalian, 2002). En vue de leur exploitation ultérieure et ainsi de la réalisation des prélèvements ADN, les parties et fragments de corps récupérés à l’aéroport sont conditionnés individuellement, et ce, pour éviter tout risque de pollution. En effet, dans l’ouvrage Police scientifique. Les experts au coeur de la scène de crime, il est indiqué que « les conditionnements ont pour but de protéger [l]es éléments fragiles de tout risque de contamination, de dégradation ou d’altération. Chaque trace ou objet doit impérativement être conditionné de manière individuelle et dans un contenant approprié afin d’éviter tout transfert de matière biologique entre les prélèvements » (Aguilar et de Maillard, 2017, p. 84).

En anthropologie médicolégale et en criminalistique en général, la notion de trace se rapproche de celle d’indice. Ce rapprochement lui confère un caractère indispensable, puisqu’un indice est une trace exploitée à des fins d’enquête et son interprétation (en lui donnant un sens est elle-même trace) permettant la manifestation de la vérité (Martin et al., 2010). Si le cadavre est géré à partir d’une série d’indices matériels, nous sommes à priori dans une démarche qui nie le statut de personne au corps mort. Si l’aéroport de Zaventem, en tant que théâtre d’attentats terroristes, est un lieu porteur d’informations par la recherche des traces, l’auteur de Sur les traces de la police technique et scientifique précise également que « la scène de crime est avant tout un lieu de mémoire », entendu comme « un lieu éphémère dont il convient de conserver le maximum de renseignements », par la fixation de l’état des lieux notamment (Daoust, 2020, p. 75).

La trace des sens

Le terme de lieu de mémoire peut également renvoyer aux souvenirs pour décrire l’aéroport :

C’est vraiment la guerre. […] Tous les plafonds sont tombés. Une ambiance particulière, parce que tous les extincteurs ont donné l’eau suite à l’explosion. Donc on marche dans, je sais pas très bien ce que c’est, une espèce de sang, mélangé à de la poussière et de l’eau. C’est un peu dégueulasse quoi. […] Cet aéroport qu’on a tous pris pour partir en vacances quand on était petit et qu’on voit qu’il reste rien, pour moi c’est le plus choquant.

B., homme, cadre opérationnel, team recovery, entretien

La situation est d’une telle ampleur qu’elle est inimaginable. Dans le témoignage qui vient d’être cité, ce qui interpelle la personne, ce ne sont pas tant les corps morts que l’état de l’aéroport, cette irruption de la réalité, de la violence brute de l’événement. Le jour des faits, la scène est figée à l’instant T, marquée par la présence des objets sans leur propriétaire. Après l’effervescence de la phase de gestion de crise, le lendemain, la poussière étant retombée et les objets appartenant aux voyageurs ayant été saisis, ils ont « l’impression d’être dans un truc qui n’a plus vécu pendant des mois » (P., femme, cadre opérationnel, coordinatrice recovery, entretien). C’est cette image qui s’imprègne comme souvenir de cette mission : « Ce que je retiens, c’est cette vision de scène de guerre, cet aéroport déserté lorsque nous y sommes entrés. Toute trace de vie en était absente et seuls les GSM abandonnés sonnaient aux quatre coins du terminal, jusqu’à ce que les batteries s’épuisent » (Magazine de la Police Intégrée, 2016, p. 16). La situation semble figée, les avions ne décollent plus, mais le tableau des départs continue d’afficher les vols, et d’autres sons, tel le bruit des alarmes, dérangent, agressent l’ouïe et « les oreilles qui sifflent longtemps après » (P., femme, cadre opérationnel, coordinatrice recovery, entretien); « la musique, ce son dégueulasse, restera toujours » (B., homme, cadre opérationnel, team recovery, entretien).

Néanmoins, la tolérance vis-à-vis du cadavre et de sa manipulation, « à la condition de le ramener à un objet et d’évacuer les fantasmes que suscite son image » (Thomas, 1980, p. 103), peut s’expliquer par la mise en place de stratégies de protection. Pour reprendre les propos d’Agnès Jeanjean, qui aborde la question du dégoût à partir de l’expérience de professionnels en contact avec des cadavres : « progressivement ils ont mis en place (seuls ou collectivement) des mécanismes de défense régulièrement réitérés et faits de déni, de projection, de déplacement, de rationalisation » (Jeanjean, 2011, p. 61).

Si les membres des équipes recovery et post-mortem font le « clic », selon leur propre terme, qu’ils cadenassent leur esprit pour se focaliser sur la technicité, « parce qu’on sait qu’on va trouver une situation de catastrophe et qu’on sait déjà qu’on sera confronté avec des victimes, [avec] la mort. J’appelle ça le fameux bouton, on met le bouton et on va travailler comme des machines » (E., homme, cadre opérationnel, team recovery, entretien), cette mise à distance paraît impossible à l’équipe ante-mortem, confrontée à la souffrance des familles des victimes. Au travail très protocolaire et technique s’oppose un processus humain au long cours qui ne s’arrête pas à l’entretien avec la famille pour obtenir des informations sur la personne signalée disparue. En effet, le volet ante-mortem du processus d’identification se déroule en plusieurs phases où, à la suite de l’annonce de mauvaise nouvelle, se tient le dernier hommage lors duquel la famille peut voir pour la dernière fois son proche.

Confirmer officiellement le décès aux familles des victimes

Quand vient le moment d’établir la liste des victimes et de confirmer officiellement leur décès aux familles, il ne s’agit plus de maîtriser des gestes techniques sur le cadavre, mais de réaliser un travail d’accompagnement. Toute la difficulté pour les membres ante-mortem est de remplir le formulaire INTERPOL très codifié, tout en conduisant un entretien d’aide avec les personnes qui ont des raisons de croire qu’un ou une de leurs proches fait partie des victimes. Cet entretien ne doit pas s’apparenter à un interrogatoire. De plus, l’annonce de la mauvaise nouvelle et le dernier hommage ne sont des missions dévolues à l’ante-mortem qu’en contexte de catastrophes de masse[9].

La confirmation du décès de la victime

C’est le même membre de l’équipe ante-mortem qui a procédé à l’entretien avec la famille, qui leur annonce, après validation par la commission d’identification, que leur proche est décédé. Les principes de l’annonce du décès, sa préparation et sa réalisation sont stipulés dans une circulaire sur « le traitement respectueux du défunt, l’annonce de son décès, le dernier hommage à lui rendre et le nettoyage des lieux » (Circulaire COL 17/2012)[10]. Pour être en mesure de répondre aux questions des familles, les données post-mortem sont consultées, dont les photographies du cadavre, et le dossier ante-mortem est de nouveau étudié.

Je m’informais bien entendu sur base de quoi la personne avait été identifiée, etc. Et puis seulement, je me rendais dans la famille. Donc chaque fois, entre le moment où je recevais l’information - voilà, il a été identifié - et le moment où je me rendais dans la famille, je me prenais ce temps-là. Pour moi, c’était un temps non seulement pour m’organiser, pour avoir les idées claires, c’était un temps qui me semblait nécessaire pour pouvoir répondre à la famille correctement. Mais c’était aussi pour moi un temps où je me préparais psychologiquement.

C., femme, CaLog, équipe ante-mortem, entretien

Cette pratique provoque un détournement dans le principe du dispositif d’identification tel qu’il est énoncé en formation, soit « de ne pas mélanger l’ante-mortem et le post-mortem sur une même mission »[11]. Si la division du travail scinde les équipes, dans les faits, force est de constater que la frontière s’avère poreuse entre ces deux tâches. Ce principe a été édicté dès la création du DVI belge en 1986, à la suite du retour des Britanniques sur leur expérience lors d’un incendie dans le stade Valley Parade où les policiers s’étaient vus attribuer un cadavre et une famille durant tout le processus d’identification.

L’adieu physique au corps

Le dernier hommage, permettant à la famille de voir son proche décédé, se réalise sur le terrain du post-mortem, toujours en présence du même membre de l’équipe ante-mortem. Il y a ainsi un décloisonnement des espaces de travail. Cette présentation répond à une directive promulguée dès 1998[12] en Belgique, et « rédigée par un groupe de travail composé de parents d’enfants assassinés, disparus ou victimes de la route, de magistrats du parquet, de membres des services d’accueil des victimes au sein des parquets et des tribunaux ainsi que de représentants du ministre de la Justice » (COL 17/2012, version révisée du 02.05.2022, p. 4) et se conforme à l’article 44 du Code d’instruction criminelle stipulant que « lorsqu’une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du défunt » (alinéa 4). Outre de garantir et de préserver la dignité de la personne décédée, l’objectif de la circulaire COL 17/2012 évoquée supra, est de prévenir une victimisation secondaire par l’intervention des services de police[13].

De l’avis de tous les membres interviewés, le dernier hommage, moment où l’émotion est à son comble tant pour les proches que pour le professionnel, est la phase la plus pénible du processus. De plus, la prise en charge des familles des victimes ne prend pas fin au moment de cet adieu physique. De manière concomitante ou sur une temporalité en décalé, parfois des mois après, les membres du DVI restituent les effets personnels de la victime. En outre, dans le cadre des attentats, compte tenu du fait que des fragments de corps sont identifiés ultérieurement, ils communiquent à nouveau avec les familles pour le leur signaler afin de voir avec elles quel traitement elles souhaitent leur voir réserver.

Soutenir les familles endeuillées

Cette activité nécessite un ajustement continu de la part des professionnels face aux émotions et réactions des proches des victimes. L’adaptabilité apparaît comme le maître mot de l’ante-mortem. Lors des attentats, les professionnels ont notamment dû composer avec les différences culturelles dans le processus de deuil et sa démonstration. Le concept de travail émotionnel (Hochschild, 2017) peut ainsi être mobilisé : l’activité d’identification se déroule en présence de membres de la famille des victimes, qui expriment des émotions, alors que les professionnels, face à l’exigence de la tâche, contrôlent les leurs. Ce travail émotionnel agit tantôt comme un régulateur de situations difficiles, tantôt comme une ressource pour mener à bien cette mission d’identification.

Néanmoins, cet accompagnement dépasse le cadre purement judiciaire, et peut donc comporter un risque émotionnel (Bonnet, 2020), un stress traumatique secondaire[14] pour l’intervenant. L’expression « en décalage » revient sans cesse dans les discours : décalage entre la réalité de l’événement qu’ils vivent en tant que professionnels et celle de leur quotidien et de leur sphère privée, qui s’immisce quelque part dans l’objectif de la mission. Son évocation lors de certains entretiens avec les membres de l’équipe ante-mortem engendre même une émotion vive encore palpable.

Tout l’enjeu de cette situation sociale sensible (Bernard, 2009), où les postures affectives peuvent redéfinir le contexte de l’interaction, est d’apporter un soutien aux familles tout en réalisant un acte technique et ainsi leur offrir la possibilité d’entamer leur processus de deuil. Où s’arrête d’ailleurs la mission ante-mortem? À la participation d’un membre du DVI aux funérailles? À l’organisation d’une cérémonie dans l’aéroport de Zaventem afin de permettre aux familles des victimes de voir l’endroit où est décédé leur proche?

Se recueillir sur le lieu de la mort : la trace mémorielle au coeur de la cérémonie

À la suite des deux explosions survenues le 22 mars 2016, l’aéroport de Zaventem est devenu une scène de crime, un espace public déshumanisé. Le 29 avril 2016, une cérémonie de recueillement a été organisée à l’aéroport. Cette cérémonie est un exemple des pratiques visant à réhumaniser l’espace pour en faire une scène de deuil. « Les cadres sociaux de la mémoire » (Halbwachs, 1925) prennent une forme matérielle pour permettre aux familles de s’approprier l’espace de la perte de leur proche.

Un cadre à l’adieu au défunt

Le 29 avril 2016, soit un peu plus d’un mois après les attentats qui ont fait 16 victimes[15] à l’aéroport de Zaventem, est organisé à la demande des familles un moment de recueillement réservé aux personnes impliquées. Le quotidien Le Soir rapporte que « tant les familles des victimes que des personnes blessées et des témoins des attaques ont répondu à l’invitation. Des pompiers, des agents de police et d’autres secouristes sont également revenus sur les lieux » (Belga, 2016). La présence de professionnels intervenants peut trouver une raison dans la finalité de ce temps dédié aux familles. La porte-parole du parquet fédéral, Ine Van Wymersch, explique lors d’une conférence de presse que « les personnes reçoivent des explications sur ce qui s’est passé et sur la manière dont nous allons avancer. Mais c’est aussi un moment de rencontre, durant lequel les victimes peuvent échanger » (Belga, 2016). Dans ce cadre, le procureur du Roi du parquet fédéral, à l’origine de cette initiative avec le service d’assistance policière des victimes[16], prend attache avec le service en charge de l’identification des victimes décédées. La coordinatrice des opérations de récupération, en sa qualité de membre permanent du DVI, décide d’opter pour une photographie encadrée en couleur de la personne décédée, complétée par l’achat de fleurs et de bougies au moment du choix des cadres. Si plusieurs centaines de personnes se sont rendues dans le hall des départs de l’aéroport de Zaventem lors de cette journée, les familles des victimes décédées sont les premières à se recueillir à l’endroit où leur proche a trouvé la mort le 22 mars 2016. Le lieu du mourir est ainsi matérialisé par ces objets signifiants et symboliques dans l’optique d’« humaniser les lieux, car au moment où on a récupéré les victimes, elles étaient porteuses d’un numéro et c’est seulement après qu’elles ont été identifiées » (P., femme, cadre opérationnel, coordinatrice recovery, courrier électronique).

La configuration spatiale

Cette cérémonie s’insère dans un aéroport encore en travaux. Fin avril 2016, le hall des départs, cible de la première bombe, est en pleine réhabilitation. La scène de crime laisse place au chantier, la destruction à la reconstruction, dans une relation spatiale entre espace de vie et espace de mort, où les morts viennent inscrire leur présence dans l’espace des vivants, au sens figuré comme au sens propre[17]. Du lieu de mort au lieu de mémoire (Truc, 2011), situé d’un point de vue géographique, ce temps de recueillement ne peut être compréhensible qu’en prenant en compte sa dimension spatiale.

On pourrait se dire, c’est glauque, ça va être à l’endroit où la personne est morte. Et peut-être même presque, tout était nettoyé. Mais c’était très brutal parce qu’on est allé dans la partie de Zaventem qui était en rénovation mais aussi des endroits encore tout détruits. Tous les débris avaient été enlevés mais c’était brutal. C’était moche. C’était vraiment horrible quoi. On pourrait se dire que c’est trop cru mais en fait les familles ont vraiment besoin de ça.

G., femme, CaLog, équipe ante-mortem, entretien

La réouverture des lieux de la catastrophe avec une première visite prioritaire pour les personnes impliquées et les parents proches est d’ailleurs préconisée par le groupe de travail à l’origine du rapport de vision du service public fédéral (SPF Santé publique) Pour un suivi psychosocial intégré des personnes impliquées dans des situations d’urgence collectives (2018), faisant suite à la publication des recommandations de la commission d’enquête parlementaire « Attentats »[18]. Il s’agit, selon eux d’une phase de transition, « dans un souci de continuité des soins » (p. 23), entre la phase aiguë qui suit la catastrophe et la mise en place d’un suivi psychosocial.

Outre la nécessité pour les familles de se recueillir à une date proche de l’événement, une dimension économique quant à la date retenue peut également être envisagée. Dans un article, l’AFP indique que « l’aéroport a dû être complètement fermé au trafic passagers pendant 12 jours. Il n’a rouvert le 3 avril que grâce à des installations temporaires permettant d’assurer 20 % du trafic normal au départ », pour atteindre 80 % à la date de rédaction de l’article (L’Express, 2016)[19].

Lieu d’expression du deuil et construction d’un espace de mémoire

Si l’aéroport de Zaventem, en tant que lieu de passage, est associé à un non-lieu (Augé, 1992) et à un espace déshumanisé, lors de la cérémonie du 29 avril 2016 il est devenu un lieu anthropologique de l’après-mort, « en tant qu’il symbolise une mémoire, des relations et une identité idéalement attachées à un espace » (Agier, 2015, p. 126). Cette démarche ne peut être rattachée ni au processus d’identification de victimes, ni à un hommage ou à une commémoration officielle (comme la cérémonie du 22 mai 2016 au Palais royal). Selon Romano, les cérémonies officielles peuvent dans certains cas susciter des critiques : « les cérémonies collectives qui se déroulent le plus souvent sur les lieux du drame ou à proximité, sont très encadrées et toute l’organisation est rigoureusement définie par les pouvoirs publics, sans toujours tenir compte des souhaits de certaines familles; voire même sans les informer du sens de ces cérémonies et de leur déroulement précis » (2015, p. 62). Le moment de recueillement organisé à l’aéroport le 29 avril 2016 ne peut être associé à une telle forme de dépossession parfois ressentie par les familles. Nous postulons au contraire que cette mise en scène a permis une mise en sens de l’insensé. Les familles, ancrées physiquement dans l’espace des derniers instants de vie de leur proche, ont pu symboliquement réhabiliter le défunt, lui redonner une individualité et éviter qu’il reste « indistingué » (Emsellem et al., 2021) dans la masse des victimes.

Ce temps de recueillement sur les lieux des attentats peut également être associé à un mode d’expression du deuil et de construction d’un espace de la mémoire. En l’absence de la presse, par souci de « sérénité », les familles rassemblées autour de la photographie de leur proche ont pris le temps de se recueillir. Certaines personnes avaient apporté des bougies et des fleurs. Lors de ce moment à forte charge émotionnelle, l’aéroport incarne un espace funéraire éphémère. Cette cérémonie est un temps dédié pour poser des questions, et c’est la raison pour laquelle des membres du DVI y assistaient.

Signification proxémique pour les professionnels

Pour faire face aux tensions liées à la proximité physique des cadavres des victimes et à la présence des proches endeuillés, les professionnels procèdent à une mise à distance qui emprunte des voies différentes : focalisation sur la technicité pour l’équipe post-mortem et réalisation d’un travail émotionnel pour l’équipe ante-mortem. La tension entre réification du cadavre et ré-humanisation du défunt a atteint son paroxysme lors de la cérémonie tenue à l’aéroport le 29 avril 2016, perturbant les frontières entre les espaces de travail et entre les vivants et les morts.

Sur les lieux des attentats, en présence des proches

Quatre membres du DVI, deux membres du team recovery et deux membres de l’équipe ante-mortem, ayant participé à cette cérémonie en témoignent lors d’un entretien. Ils n’ont pas été sollicités pour accomplir les mêmes missions. La coordinatrice des opérations de récupération est une membre permanente du DVI. Maîtrisant parfaitement le dispositif, avec une grande expérience en identification des victimes du quotidien, et intéressée par l’approche humaine et sociale du métier, elle présente les qualités et compétences requises pour ce type de mission, de l’avis de ses collègues qui nous en ont fait part en entretien. L’autre membre du team recovery est présent pour répondre aux questions des familles, notamment sur l’état du corps. « T’es embêté. Faut répondre sans les choquer » (R., homme, cadre opérationnel, team recovery, entretien). Les deux membres de l’équipe ante-mortem sont quant à elles présentes pour accompagner les familles.

Ils allaient pouvoir aller voir l’aéroport, donc la partie qui avait été détruite, c’était la première fois qu’ils allaient pouvoir accéder dans cette partie-là. Et donc on demandait à avoir un DVI présent qui connaissait les familles pour pouvoir expliquer. C’était un peu particulier parce que moi je connaissais les familles mais j’avais pas fait la récupération sur place. Et j’y ai été avec le collègue qui lui a fait les récupérations. Comme ça, on a pu répondre aux questions qui nous ont été posées.

C., femme, CaLog, équipe ante-mortem, entretien

En effet, il s’agit pour le team recovery d’une première mise en présence avec les familles des victimes et, pour l’équipe ante-mortem, de la première fois où ils se rendent sur les lieux où sont décédées les victimes des attentats du 22 mars 2016. Si les quatre membres de ces deux équipes se tiennent à la disposition des familles pendant la cérémonie de recueillement, ils ne vont pas vivre la proximité avec les émotions des proches de la même manière. Deux hypothèses sont émises pour expliquer l’expérience vécue par ces professionnels : l’activité réalisée pendant la phase d’identification des victimes et le rapport au cadavre.

L’accompagnement des familles endeuillées par l’équipe ante-mortem

Les membres du DVI qui participent aux commémorations annuelles d’actes terroristes en Belgique le justifient dans un intérêt soutenu d’accompagnement des familles. « Et cette année-ci [2018], j’avais de nouveau dit que je ne ressentais pas le besoin, que si c’était nécessaire ou que si des victimes demandaient que je sois là, je le ferai pour elles mais que moi personnellement, je ressentais pas le besoin » (C., femme, CaLog, équipe ante-mortem, entretien). S’il ne s’agit plus de poursuivre le travail entamé lors du processus d’identification, le contexte n’ayant plus de caractère judiciaire, la relation perdure, dans une forme d’exclusivité de la situation vécue ensemble.

Oui et donc du coup, j’ai revu toutes les personnes. Moment important. J’suis vraiment contente de les avoir revues. Et quand je les revois encore, c’est un lien. Il n’y a rien à faire, il y a un lien. Alors que c’est des gens que je connais rien de leur vie. Certains, je pense, que je connais même plus leur prénom. Mais c’est dingue, c’est un lien. Il y a quelque chose. De nouveau, c’est cette histoire de point de vue. On a vu ça d’une certaine façon. Et à part nous deux, il n’y avait personne d’autre qui était là.

G., femme, CaLog, équipe ante-mortem, entretien

Identifier des victimes d’attentats terroristes est une mission extra-ordinaire qui « produit des émotions, dont la portée dépasse le seul événement » (Guénard et Simay, 2011). Les membres de l’équipe ante-mortem sont amenés à rencontrer de nombreuses fois les familles des victimes, et un lien de confiance s’instaure au fil des différentes phases de cette mission : entretien, annonce de la mauvaise nouvelle (confirmation officielle du décès), dernier hommage (présentation du cadavre) qui composent cette mission. Participer à la cérémonie de recueillement sur le site des attentats a permis aux membres de l’équipe ante-mortem, dans une certaine mesure, de rendre hommage à la personne décédée, et ainsi de vivre positivement ce moment avec les proches. Cette relation de proximité avec les familles s’avère problématique pour le membre du team recovery, ne travaillant que dans un rapport au corps mort comme objet.

De la réification à la personnification pour les membres du team recovery

En présence des familles, il n’est plus possible de réifier la dépouille, par un mouvement inverse le corps indiciaire marque de son empreinte le professionnel par la trace de ses souvenirs. D’un numéro sur un cadavre à un nom sur un dossier d’identification, un visage est alors associé au cadavre ou aux restes humains qui ont été ramassés.

Il apparaît en effet que ce n’est pas tant le cadavre le plus avancé dans le processus taphonomique qui répugne ou qui émeut le plus mais c'est celui qui est le plus chargé de sens pour le professionnel et le plus enclin à des mécanismes projectifs et identificatoires en lien avec son histoire personnelle, ses évènements de vie, sa sensibilité et sa disponibilité psychique au moment de la « rencontre ».

Mauro et al., 2006

Une rupture dans la prise en charge de la mort amène à une empathie spatiale, en tant que processus apparenté à l’identification de l’individu avec l’endroit où il se trouve, et engendre des émotions à négocier dans l’espace public. Un intervenant en témoigne :

C’est le seul moment où j’ai craqué. Tu prends sur toi. Mais là t’es vraiment très touché par la douleur des gens. Ils sont vraiment mal. […] Et puis, ça monte et puis à un moment tu craques. Je me lâche une fois et comme ça, comme un gamin, tu te retires.

R., homme, cadre opérationnel, team recovery, entretien

L’émotion trouve sa place en coulisse (Goffman, 1973), à l’abri des regards des endeuillés. La mission de récupération ayant pris fin quelques jours après les attentats, la cérémonie tenue à l’aéroport le 29 avril 2016 a placé cet intervenant en position de spectateur. N’étant plus centré sur la tâche à accomplir, il est brusquement sorti de son cadre professionnel.

Force est de constater que la porosité des frontières entre l’ante-mortem et le post-mortem est problématique. Lors de la confirmation officielle du décès et de la présentation du cadavre, les membres du DVI accompagnant les familles se retrouvent sur le terrain du post-mortem. Lors de la cérémonie de recueillement à l’aéroport, les professionnels en charge de la récupération des cadavres sont de retour sur leur terrain de travail et partagent un temps de recueillement avec les proches des victimes. Le sociologue Damien de Blic (2011, p. 52) résume le statut équivoque du corps mort qui est à la fois « un objet biologique en voie de décomposition et une chose vivante qui, si elle a cessé de l’être, reste néanmoins identifiée à une personne ». Se retrouver sur le lieu où ils ont côtoyé les morts, en présence des familles et à côté de la photographie des victimes, érode les stratégies de protection.

Tout l’enjeu pour les membres du DVI réside dans le fait d’identifier les corps sans s’identifier aux victimes (dans une acception psychologique). Pour mener à bien leur mission, les membres de l’équipe ante-mortem doivent faire preuve d’empathie au contact des familles tout en évitant les risques de la sympathie[20]. De leur côté, il appert que les membres de l’équipe de la récupération réifient le cadavre et se focalisent sur la technicité afin de créer une distance. « On les a accompagnés le plus humainement possible tout en restant discret », conclut la coordinatrice du team recovery. Être présents et se tenir à la disposition des familles, mais aussi prendre du recul et se préserver, telle est la posture à adopter pour ces professionnels de l’identification de victimes de catastrophes.

***

Polysémique, la notion de trace renvoie à un indice, à une empreinte, à une marque que laisse le passage d’un être ou d’un objet, « à la fois dans le sens de vestige laissé sur le terrain et dans celui d’impression laissée dans la mémoire » (Dutour, 2002). L’aéroport de Zaventem condense en un même lieu cet ensemble de traces de nature représentative, selon l’approche de la géographie culturelle, où les émotions et leur circulation « constituent un opérateur spatialisé de mémoire » (Chevalier et Lefort, 2016). Trace indiciaire, le cadavre en tant que moyen de preuve, permet d’identifier la victime. Trace mémorielle, la cérémonie de recueillement du 29 avril 2016 fait mémoire collective pour les familles. Même après que les traces du drame aient été effacées pour permettre la reprise du trafic aérien et la circulation des passagers dans l’aéroport, la trace des personnes décédées demeure agissante dans ce (haut) lieu de mémoire (Debarbieux, 1995; Nora, 1997) et de relations entre les vivants et les morts.

Appendices

Notes

-

[1]

La procédure, décrite dans le Guide INTERPOL sur l’identification des victimes de catastrophes, est en accès libre sur le site Internet de l’organisation internationale de police criminelle.

-

[2]

Le DVI intervient pour la première fois dans le cadre du naufrage d’un ferry, le Herald of Free Enterprise, au large de Zeebruges.

-

[3]

Protocole d’identification mis en oeuvre de manière systématique pour les cadavres découverts sous X et les disparitions inquiétantes.

-

[4]

Plus de la moitié des policiers ont été affectés à la récupération des corps. Le nombre d’agents diffère non pas à cause de la répartition du nombre de victimes, mais parce qu’il n’y a qu’à Maelbeek que l’équipe a été relevée lors de cette phase de récupération.

-

[5]

Les CaLog, engagés comme civils, remplissent des fonctions techniques, administratives et d’appui.

-

[6]

Il s’agit des formulaires post-mortem « restes humains non identifiés » et ante-mortem « personne disparue », également consultables sur le site Internet d’INTERPOL.

-

[7]

Traditionnellement, lors d’une enquête criminelle, le laboratoire de police technique et scientifique recherche des traces sur les lieux et rassemble des preuves pour aider à résoudre l’enquête et à identifier les auteurs, tandis que le médecin légiste procède de son côté à la levée de corps sur la scène avant l’autopsie à l’institut médicolégal pour déterminer la cause de la mort. À contrario, l’activité d’identification est un travail d’équipe interdisciplinaire entre le corps médical et le corps policier.

-

[8]

Il s’agit des principes d’échange de Locard et d’identification de Kirk. Éléments fondamentaux de la criminalistique, ils se basent principalement sur l’interprétation de l’indice matériel.

-

[9]

Au quotidien, ce sont des missions réalisées par le service enquêteur.

-

[10]

« Circulaire commune du ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur et du Collège des procureurs généraux concernant, en cas d’intervention des autorités judiciaires, le traitement respectueux du défunt, l’annonce de son décès, le dernier hommage à lui rendre et le nettoyage des lieux. »

-

[11]

Cette recommandation ne fait pas l’objet d’une prescription écrite dans le guide INTERPOL, mais est néanmoins suivie par les unités nationales.

-

[12]

Le 16 septembre 1998, le ministre de la Justice et le Collège des procureurs généraux ont promulgué une directive commune concernant le dernier hommage à rendre au défunt en cas d’intervention des autorités judiciaires, prémisses de la circulaire COL 17/2012.

-

[13]

En note de bas de page de la circulaire, il est précisé que « prévenir la victimisation secondaire suppose de mettre tout en oeuvre pour qu’au traumatisme causé par l’infraction elle-même ne s’ajoute pas un second traumatisme ou une aggravation du premier, par le fait du traitement de l’affaire par la police, la justice ou tout autre intervenant » (p. 8).

-

[14]

Appelé traumatisme vicariant en psychologie.

-

[15]

18 personnes décédées ont été indiquées au début de cet article, car le travail de récupération a également concerné deux des trois auteurs des attentats-suicides.

-

[16]

Lors des attentats du 22 mars 2016, le SAPV, service policier composé de psychologues et d’assistants sociaux, a accompagné les victimes hors cadre identification.

-

[17]

Le 22 mars 2018, une stèle avec une plaque est inaugurée lors de la deuxième commémoration par les familles au Memorial Garden à l’entrée de Zaventem, permettant de sceller le souvenir avec la sculpture « Flight in mind », initialement installée dans le hall des départs de l’aéroport.

-

[18]

De son appellation complète : Rapport de la Commission Parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016, du 23/10/2017.

-

[19]

A donné lieu à une cérémonie d’ouverture, en présence du premier ministre Charles Michel : « Brussels is back in business, welcome to Brussels Airport ».

-

[20]

Signifiant « souffrir avec », la sympathie entraînerait une sorte de confusion entre le ressenti de l’autre et le sien.

Bibliographie

- Adalian, P. (2002). Un fait hors de l’ordinaire, Socio-anthropologie, 12. https://doi.org/10.4000/socio-anthropologie.147

- AFP. (2016). Attentats de Bruxelles : le hall de l’aéroport de Zaventem a partiellement rouvert. 01/05/2016.

- Agier, M. (2015). Anthropologie de la ville. Presses Universitaires de France.

- Aguilar, S. et de Maillard, B. (2017). Police scientifique. Les experts au coeur de la scène de crime. Hachette.

- Anstett, E. et Jurgenson, L. (2009). Le Goulag en héritage. Pour une anthropologie de la trace. Éditions Petra.

- Augé, M. (1992). Non-lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité. Le Seuil.

- Beauthier, F., Van de Voorde, W., Lefevre P. et Beauthier J.-P (2020). Belgium experience in disaster victim identification applied in handling terrorist attack at Brussels Airport 2016, Forensic Sciences Research, 5(3), 223-231.

- Belga. (2016). Attentats de Bruxelles : les victimes et leurs proches réunis à Zaventem. Le Soir, 29/04/2016.

- Bernard, J. (2009). Croquemort. Une anthropologie des émotions. Métailié.

- Bonnet, T. (2020). La régulation sociale du risque émotionnel au travail. Octarès.

- Castra, M. (2003). Bien mourir. Sociologie des soins palliatifs. Presses Universitaires de France.

- Chauvaud, F. (2000). Les experts du crime : la médecine légale en France au XIXe siècle. Aubier.

- Chevalier, D. et Lefort, I. (2016). Le touriste, l’émotion et la mémoire douloureuse. Carnets de géographes, 9. https://doi.org/10.4000/cdg.644

- Daoust, F. (2020). Sur les traces de la police technique et scientifique. Presses Universitaires de France.

- De Blic, D. (2011). Continuités et discontinuités du corps chrétien. Raisons politiques, 41(1), 51-67.

- Dutour, O. (2002). Traces de vies disparues. Socio-anthropologie, 12. https://doi.org/10.4000/socio-anthropologie.146

- Emsellem, K., Jeanjean, A., Vinot, F. et Noûs, C. (2021). Pertes et modifications spatiales : la promenade des Anglais après l’attentat du 14 juillet 2016, Urbanités, 15. https://www.revue-urbanites.fr/15-emsellem/

- Esquerre, A. et Truc G. (2011). Morts et fragments de corps. Raisons politiques, 41(1). https://shs.cairn.info/revue-raisons-politiques-2011-1?lang=fr

- Goffman, E. (1973). La présentation de soi. Les éditions de Minuit.

- Guénard, F. et Simay, P. (2011). Du risque à la catastrophe. À propos d’un nouveau paradigme. La vie des idées.

- Halbwachs, M. (1925). Les cadres sociaux de la mémoire. Félix Alcan.

- Hanus, M. (2007). Les traces des morts. Nécessité pour les proches et pour la société de savoir où se trouvent le corps ou les cendres des défunts. Études sur la mort, 132(2), 39-44.

- Hochschild, A. R. (2017). Le prix des sentiments. Au coeur du travail émotionnel. La Découverte.

- Jalby, C. (2017). La police technique et scientifique. Presses Universitaires de France.

- Jeanjean, A. (2011). Travailler à la morgue ou dans les égouts. Ethnologie française, 41(1), 59-66.

- Kobelinsky, C. (2019). Les traces des morts : gestion des corps retrouvés et traitement des corps absents à la frontière hispano-marocaine. Critique internationale, 83(2), 21-39.

- Leclerc-Olive, M. (1997). Le dire de l’événement (biographique). Presses universitaires du Septentrion.

- Magazine de la Police Intégrée (2016). 22/3. United We Stand. Inforevue, 2.

- Martin, J.-C., Delémont, O., Esseiva, P. et Jacquat, A. (2010). Investigation de scène de crime. Fixation de l’état des lieux et traitement des traces d’objets. Presses polytechniques et universitaires romande.

- Mauro, C., Beaune, D., Debout, M. et Malicier, D. (2006). Au-delà de la mort, la survivance du corps pour les professionnels médico-légaux, mortuaires et funéraires. Études sur la mort, 129(1), 99-108.

- Mauro, C., Gonzalez Alana, I. et Bacqué, M.-F. (2021). Les sciences forensiques : de la quête de la trace à l’établissement de la mémoire de l’humanité disparue. Études sur la mort, 156(2), 5-11.

- Ministère public. (2012). Circulaire commune du ministre de la Justice, du ministre de l’Intérieur et du Collège des procureurs généraux concernant, en cas d’intervention des autorités judiciaires, le traitement respectueux du défunt, l’annonce de son décès, le dernier hommage à lui rendre et le nettoyage des lieux, COL. 17/2012 [Version révisée du 02.05.2022].

- Monier, H. (2017). Les régulations individuelles et collectives des émotions dans des métiers sujets à incidents émotionnels. Thèse de doctorat.

- Nora, P. (1997). Les lieux de mémoire. Gallimard.

- Paddeu, F. et Ruggeri, C. (2021). Mourir en ville. Urbanités, 15. https://www.revue-urbanites.fr/15-sommaire/

- Romano, H. (2015). Accompagner le deuil en situation traumatique. Dunod.

- Schepens, F. (2013). Les soignants et la mort. Érès.

- Service public fédéral. (2018). Pour un suivi psychosocial intégré des personnes impliquées dans des situations d’urgence collectives.

- Thomas, L.-V. (1980). Le cadavre. De la biologie à l’anthropologie. Éditions Complexe.

- Trompette, P. (2008). Le marché des défunts. Presses de Sciences Po.

- Truc, G. (2011). Ground Zero entre chantier et charnier. Sur les rapports entre pulvérisation de corps humains, mémoire et lieux. Raisons politiques, 41(1), 33-49.

- Varnier, C. (2019). Spatialités et pratiques funéraires. Géographie et cultures, 110. https://doi.org/10.4000/gc.11377

List of figures

Figure 1