Abstracts

Résumé

Ces dernières décennies ont été marquées par une complexification des trajectoires des morts. L’habituel triptyque d’espaces traversés par les morts avec le décès à domicile, la cérémonie à l’église et l’enterrement au cimetière n’est plus majoritaire. Il laisse place à des déplacements diffus, parfois sur de longues distances. Cet article cherche à décrire et à analyser les trajectoires des morts observées dans les pompes funèbres et cimetières de Douarnenez, et plus généralement du sud du Finistère, en Bretagne. Il s’agira ainsi de présenter les processus qui sont à l’oeuvre dans la recomposition des trajectoires des morts en France et de rendre compte de la dimension symbolique des déplacements post mortem.

Mots-clés :

- espaces de la mort,

- trajectoires des morts,

- Douarnenez (Finistère),

- pompes funèbres,

- frontières

Abstract

Over the past few decades, the trajectories of the dead have become increasingly complex. The usual triptych of trajectories of the dead – a death at home, a church ceremony, a burial in the cemetery – is no longer predominant and gives way to diffuse movements, sometimes over long distances. This article intends to describe and analyze the trajectories of the dead observed in funeral parlors and cemeteries in Douarnenez, and more generally in south Finistère, Brittany. The aim of this article is to examine the processes at work in the restructuring of the trajectories of the dead in France and investigate the symbolic dimension of post-mortem displacements.

Keywords:

- spaces of death,

- trajectories of the dead,

- Douarnenez (Finistère),

- funeral parlors,

- boundaries

Resumen

En las últimas décadas, las han experimentado una creciente complejidad. El tradicional tríptico de espacios (fallecimiento en casa, ceremonia en la iglesia y entierro en el cementerio) ha sido reemplazado por desplazamientos más variados, a menudo de largas distancias. Este artículo describe y analiza las trayectorias de los muertos en las funerarias y cementerios de Douarnenez y el sur de Finisterre, en Bretaña. Examina los procesos que están transformando estas trayectorias en Francia y explora la dimensión simbólica de los desplazamientos post mortem.

Palabras clave:

- espacios de la muerte,

- trayectorias de los muertos,

- Douarnenez (Finisterre),

- funerarias,

- fronteras

Article body

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et à l’image des vivants, les distances parcourues, les conditions de transport et les destinations des morts ont évolué. Il n’est pas rare aujourd’hui que les morts soient déplacés sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres entre le lieu de décès et le lieu de sépulture, et que, pour ce faire, ils aient été amenés à emprunter des moyens de transport diversifiés (corbillards, traversiers, avions, hélicoptères…). Les mobilités post mortem connaissent ainsi une profonde reconfiguration, laquelle semble commune aux sociétés occidentales, des États-Unis (Rowles et Comeaux, 1987) à la Suède (Marjavaara, 2012) en passant par la France (Bernard, 2009; Thomas, 1985).

Dès lors, le contexte français est l’illustration du développement de nouvelles formes, mais aussi de nouveaux lieux de prise en charge des morts. Ces derniers se substituent alors à l’habituel triptyque d’espaces (domicile-église-cimetière) traversé par les morts. Si plusieurs facteurs socioculturels (médicalisation de la fin de vie, multiplication des chambres funéraires et développement de la crémation) permettent d’expliquer cette évolution, les facteurs politiques s’avèrent primordiaux dans l’élaboration de cette nouvelle carte des circulations des morts au sein du territoire français. En 1976, un décret autorisant les transports sans mise en bière[1] a ouvert une large période de dérégulation et de facilitation de ces circulations. Les lois de 1986 et de 1993[2], consacrant la fin du monopole communal[3], y ont contribué. Mais en 2008, la législation a durci les réglementations en vigueur. Que ce soit par volonté de limiter ou, a minima, d’encadrer davantage les déplacements des morts, la promulgation de cette loi a mis fin à la conservation des cendres à domicile comme à leur dispersion dans un jardin privé[4] (Esquerre, 2011) et a contraint les communes de plus de 2 000 habitants à disposer d’au moins un site cinéraire[5]. L’accroissement des circulations et mobilités des morts parmi les vivants a alors connu un timide ralentissement, sans pour autant sonner le glas de la multiplication et de l’élargissement des trajectoires des défunts.

Prenant acte de cette nouvelle « distribution géographique de la mortalité échappant aux frontières de la localité » (Boissin et Trompette, 2002, p. 62), cet article cherche à réinterroger la place des morts, à travers l’évolution de leurs mobilités au sein de l’ensemble de l’espace social. Quelles sont les modalités de prise en charge des morts en France et quelles en sont les évolutions? Quelles sont les formes spatiales engendrées par ces dernières? Les frontières entre les espaces des vivants et des morts se trouvent-elles altérées par cet accroissement des mobilités post mortem? Afin de répondre à ces différents fils directeurs, les réflexions suivantes reposent sur des observations et des entretiens réalisés auprès de professionnels du milieu funéraire. L’ensemble de la recherche s’est étendu sur deux mois, de février à mars 2023, à Douarnenez, petite ville portuaire de 14 000 habitants, et, plus généralement, dans le sud du Finistère (Bretagne)[6].

L’analyse spatiale qui s’ensuit s’articule en deux temps. Dans un premier temps, je cherche à illustrer plusieurs cas de mobilités post mortem dans le sud du Finistère tout en livrant une analyse des reconfigurations qu’elles connaissent depuis plusieurs décennies. Dans le second temps, je retrace les différentes étapes des trajectoires des morts observées en me focalisant sur leur dimension symbolique.

Les trajectoires des morts en France et dans le sud du Finistère : évolutions et reconfigurations

Jusqu’à la deuxième moitié du 19e siècle, il existait à Ouessant, une île du Finistère située à une vingtaine de kilomètres des côtes, une cérémonie funéraire dénommée « proella[7] » qui était réservée aux familles dont l’un des membres avait disparu en mer (Bacqué, 2003). La cérémonie consistait à croiser, sur une nappe blanche, deux serviettes pliées et à déposer sur celles-ci une croix faite avec des morceaux de cire (Le Braz, 1902). Ces morceaux de cire, de quelques centimètres seulement, avaient pour fonction de représenter le mort et son corps disparu. Ils suivaient alors le même parcours et les mêmes rites que pour un défunt avec la veillée, la procession funéraire jusqu’à l’église, l’absoute[8] et même l’enterrement, le 1er novembre de l’année suivante. Toutes ces précautions n’étaient pas vaines tant le risque était grand : il ne fallait pas condamner le défunt à errer dans l’au-delà pour l’éternité. C’est dire l’importance que revêtent les rites funéraires ainsi que la temporaire mise en mouvement des morts à travers le cortège funèbre. Le géographe Michel Lussault, dans la deuxième partie de son ouvrage De la lutte des classes à la lutte des places (2009), dédie quelques pages à ce qu’il nomme précisément les « immobilités problématiques ». Selon lui, la première de ces immobilités dérangeantes est celle du cadavre. Il explique que « cette relation du corps mort à sa place est telle, cette immobilité qui est celle de “ce qui a trouvé son lieu” est si “pesante”, qu’il faut ritualiser le déplacement, l’entourer de soins infinis » (Lussault, 2009, p. 105). Déplacer le corps mort permet d’effectuer un rite de passage, parfois même de séparation (Van Gennep, 1909), accordant aux vivants la possibilité de concevoir le départ du défunt. Le proella d’Ouessant en est l’illustration : à défaut d’un corps palpable mobilisable, on utilise un substitut permettant au mort, malgré tout, son « retour au pays ». Mais si l’immobilité des morts – ou plutôt l’impossible mobilisation des corps morts – peut être problématique, n’en est-il pas autant de l’hypermobilité des morts du XXIe siècle?

Des trajectoires des morts à l’échelle microlocale comme à l’échelle macrorégionale : les cas observés depuis le sud du Finistère

Afin d’obtenir un aperçu, certes partiel, des différentes trajectoires que peuvent suivre les morts du lieu de leur décès jusqu’au lieu de leur sépulture ou de la dispersion de leurs cendres, l’approche adoptée fut d’accompagner les employés d’une entreprise de pompes funèbres lors de leurs interventions, tout en complétant les observations par des entretiens.

Suivant cette méthode, sept trajectoires différentes, directement rencontrées ou alors relatées lors des entretiens, ont été retenues (figure 1). Les lieux ponctuant les déplacements des morts étant multiples, je propose d’analyser ces trajectoires à travers une typologie d’espaces de la mort, s’inspirant de celles déjà proposées par Delphine Cavallo (2009) et Camille Varnier (2019). Une tripartition de ces espaces est ainsi opérée avec :

-

Les espaces du mourir, qui correspondent aux lieux où l’on décède (établissement de santé, maison de retraite, domicile, voie publique, etc.);

-

Les espaces de traitement des morts, qui correspondent aux lieux où les vivants s’occupent des morts par le biais de pratiques rituelles et/ou médicales (chambre mortuaire, pompes funèbres, institut médicolégal, crématorium ou même domicile);

-

Les espaces des morts, qui correspondent aux lieux consacrés aux morts, mais surtout aux lieux de sépulture et/ou de dispersion des cendres (ce qui inclut uniquement les lieux où l’enveloppe corporelle, ou ce qu’il en reste, est déposée).

Figure 1

Panorama de trajectoires observées ou relatées dans le sud du Finistère.

La cartographie des trajectoires permet d’entrevoir le caractère multiple, mais aussi diffus des mobilités post mortem. Que ce soit à travers les routes, les voies maritimes[9] ou même aériennes, les morts circulent à petite, moyenne et grande échelle (Maddrell et al., 2023). La distance comme le temps semblent être des paramètres variables – ici, de deux à environ 3 250 kilomètres et de quatre jours à plus d’une semaine – illustrant des différences de pratiques édifiantes.

Les prises en charge d’une personne âgée à Audierne (trajectoire no 1) et celle d’une jeune russe à Plomodiern (trajectoire no 3) furent ainsi diamétralement opposées. La première situation concerne un décès en lit médicalisé à domicile. À la demande de la famille, qui s’en est remis aux dernières volontés du défunt, les soins de thanatopraxie, l’exposition du corps et la mise en bière se sont déroulés intégralement à domicile, ce qui est de plus en plus rare[10]. Cinq jours après le décès, le corps a été transporté en fourgon funéraire jusqu’à une église située non loin du domicile, avant d’être enterré au cimetière à quelques centaines de mètres du lieu de cérémonie. Plus rare encore, le transport du cercueil de l’église jusqu’au cimetière s’est déroulé sous la forme d’une procession funéraire au cours de laquelle les membres de l’équipe paroissiale ont ouvert le cortège avec leur croix processionnaire, suivis de près par le fourgon, roulant à faible allure. La seconde situation a trait à un décès violent par chute en bord de mer. Le corps ayant été retrouvé environ 24 heures après le décès, la gendarmerie a mandaté une entreprise de pompes funèbres qui s’est chargée du transport jusqu’au seul institut médicolégal du département, à Brest. Une fois l’autopsie réalisée, le corps a pu être ramené en cellule réfrigérée à Plonévez-Porzay par la même entreprise, cette fois-ci mandatée par la famille de la défunte. Après des démarches administratives étendues sur plusieurs jours, notamment auprès du consulat russe[11], le cercueil a pu être transporté en fourgon jusqu’à la zone de fret de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, puis en avion jusqu’à Moscou.

Dans leurs travaux portant sur les mobilités post mortem aux États-Unis et notamment en Arizona, Graham D. Rowles et Malcolm L. Comeaux (1986, 1987) font état d’une volonté de « going home (retour à la maison) » (1987, p. 122) – la « maison » pouvant correspondre aussi bien à la terre natale qu’à une terre d’attache – qui s’avère structurante dans le choix du lieu de sépulture ou de dispersion des cendres. Si ce schéma explicatif ne s’applique pas systématiquement à toutes les trajectoires des morts (Marjavaara, 2012), il permet d’expliquer une part importante des mobilités macrorégionales (trajectoires no 3 et 7). Par exemple, V., conseillère funéraire à Douarnenez, me dit à propos de Concarneau, commune touristique du Finistère d’environ 20 000 habitants : « [à] Concarneau, on a beaucoup de décès extérieurs. Des gens qui décèdent à Concarneau, mais qui sont venus vivre là à la fin de leur vie, par exemple, et du coup, on a beaucoup de relations avec des gens qui habitent sur Paris ou ailleurs[12] ». Les mobilités post mortem se font alors le reflet des mobilités effectuées par les individus de leur vivant (Schmitz, 1999) : l’accroissement des mobilités des vivants entraîne mécaniquement un accroissement de celles des défunts.

Ce panorama des trajectoires des morts peut donner l’impression que la mort du XXIe siècle s’assimilerait à une « mort à la carte » (Labescat, 2011), intégralement personnalisable selon les représentations et les valeurs de chacun. Pour autant, les trajectoires n’en sont pas moins institutionnalisées et encadrées. Suivant des caractéristiques propres au lieu de décès, aux conditions dans lesquelles il s’est déclaré ou encore aux volontés des proches du défunt – ou de ce dernier s’il a laissé des directives –, les mobilités post mortem forment une trajectoire type, conforme à la législation en vigueur dans le pays et/ou la région du décès. Une mort violente, par exemple (trajectoire no 3), donne lieu à une trajectoire qui « se fait tendanciellement plus mouvante et temporellement discontinue » (Le Clainche-Piel, 2020, p. 203) du fait de l’autopsie dans un institut médicolégal qui peut être imposée. De la même manière, certains décès considérés comme « suspects » peuvent conduire à une limitation des trajectoires empruntées par les morts. Ce fut le cas pour un suicide à la suite duquel le procureur prononça une opposition à la crémation dans l’éventualité où de nouveaux éléments viendraient rouvrir l’enquête dans l’avenir (trajectoire no 4). Les trajectoires des morts ne sont donc pas seulement individuelles, mais collectives et suivent des logiques familiales, économiques, sociales, culturelles et, surtout, politiques.

Ce n’est probablement pas un hasard si, en 2009, après l’adoption de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, Michel Lussault défend l’idée selon laquelle un « nouveau code de procédure spatial s’est imposé, dans des domaines très variés, et constitue désormais un standard, dont on constate chaque jour la puissance. Ce code exprime une conception normée du bon franchissement, qui doit concilier efficacité, rapidité, sécurité. » (2009, p. 149). En effet, la nouvelle législation de 2008 porte en son coeur la volonté d’inscrire dans la loi les conditions du « bon franchissement » des cendres des morts, s’insérant ainsi dans le phénomène décrit par Michel Lussault. En outre, comme l’ont rapporté les promulgateurs de cette loi, la conservation des cendres à domicile instituerait une promiscuité trop grande avec les vivants et se prêterait potentiellement à des dérives quant au respect des défunts (Esquerre, 2011). La dispersion des cendres dans une propriété privée se trouve également interdite, les législateurs arguant le risque d’une « appropriation privative[13] » des restes humains. À ces dispositifs limitant la circulation des cendres s’ajoute aussi une exigence de traçabilité des corps[14], le lieu de dispersion des cendres devant dès lors être déclaré à la commune de naissance du défunt[15]. Dans une optique différente, il m’a été rapporté lors d’un entretien[16] par E., une gérante de pompes funèbres, également conseillère funéraire, qu’il est arrivé qu’une urne métallique soit repêchée sur une plage de la baie de Douarnenez (trajectoire no 2). Grâce à l’étiquetage obligatoire de l’urne, la gendarmerie a pu remonter jusqu’à son entreprise, puis jusqu’à la famille concernée qui a été convoquée à la gendarmerie à titre d’avertissement. Cette situation ubuesque a ainsi pu trouver une explication : l’urne en question contenait les cendres d’un homme et était légalement conservée à domicile puisque la crémation avait eu lieu avant le passage de la loi de 2008. Quelques années plus tard, l’épouse de cet homme est décédée et souhaitait que son urne soit immergée avec celle de son mari dans l’océan. La famille immergea alors les deux urnes : l’une étant biodégradable et spécifiquement conçue pour une immersion en mer, l’autre étant étanche, ce qui conduisit naturellement à son échouage sur la côte. Selon E., il ne serait ainsi pas surprenant que la législation évolue et que les dispersions de cendres se produisent en la présence d’une personne relevant de l’autorité publique. Ces exemples montrent à quel point il existe, selon des critères politiques, des mobilités post mortem indésirées et indésirables.

Trois processus au coeur des reconfigurations actuelles des trajectoires des morts : médicalisation, professionnalisation et développement de la crémation

La mort n’est pas de ces frontières-interfaces permettant des allées et venues multiples (Baudry, 2006). Au contraire, elle est de ces frontières au franchissement unilatéral et sans retour. Si la mort est une frontière permanente, il n’en est pas de même de l’inscription et de la délimitation des espaces de la mort parmi ceux des vivants, lesquelles connaissent de profondes reconfigurations. En ce sens, et suivant la cartographie des trajectoires observées (figure 1), plusieurs processus (médicalisation de la fin de vie, multiplication des chambres funéraires et développement de la crémation) ont sensiblement modifié, depuis les années 1960, la distribution des espaces de la mort et, par cela même, les mobilités post mortem.

Le premier de ces processus est propre aux espaces du mourir et a trait à une médicalisation progressive des derniers instants de la vie et des premiers de la mort (Carol, 2015; Clavandier, 2009; Lkhadir et Mestre, 2018). Pour reprendre les chiffres présentés par Annick Barrau (1987), le pourcentage de décès survenus à domicile en France entre 1964 et 1983 passe de 63,2 % à 30,5 % quand le pourcentage en établissement hospitalier passe de 33,5 % à 66 %. En 2016, 26 % des décès se sont produits à domicile alors que 73 % se sont déclarés en milieu médicalisé (Bellamy, 2017). Les établissements de santé étant majoritairement situés en milieu urbain, la médicalisation de la mort parachève ainsi la dynamique de « délocalisation de la mort » (Boissin et Trompette, 2000, p. 487) des espaces ruraux vers les espaces urbains, déjà initiée lors de la fin du monopole communal de 19933. Deux des trajectoires observées (trajectoires no 5 et 6) témoignent de ce phénomène : la première concerne le décès d’une femme âgée, vivant dans le village de Plomodiern, mais hospitalisée à Quimper; la seconde correspond au décès d’un homme âgé qui vivait en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans la ville de Châteaulin.

Le deuxième processus concerne les espaces de traitement des morts et la manière dont leur prise en charge, organisée et orchestrée par les pompes funèbres au nom des familles, se professionnalise de plus en plus. Au fur et à mesure de l’évolution de la législation funéraire française, les entreprises de pompes funèbres ont pu inventer de nouveaux espaces de la mort (Bernard, 2010; Thomas, 1991), parmi lesquels des chambres funéraires, mais aussi des salles de cérémonie. La première chambre funéraire de France – alors nommée « athanée[17] » par ses concepteurs – est construite en 1962 à Menton et s’inspire du « modèle des funeral-home américain » (Boissin et Trompette, 2002, p. 38). À la fin des années 1990, on compte « près de 200 » chambres funéraires réparties sur le territoire français, alors qu’à la fin des années 2000, elles sont déjà au nombre de 2 300[18]. Les pompes funèbres ont ainsi développé leur offre et capté une part importante des trajectoires des morts, certaines des entreprises ayant la capacité de prendre en charge les morts du seuil du lit de mort jusqu’au seuil de la tombe. L’entreprise de pompes funèbres de A., par exemple, a élargi ses zones d’activité. D’abord installé à Plonévez-Porzay, où il disposait déjà de deux salons funéraires, le gérant a été sollicité au début des années 2000 par « la ville de Douarnenez [qui] cherchait un professionnel pour faire une chambre funéraire[19] ». Aucune autre entreprise de pompes funèbres de Douarnenez ne souhaitant investir dans une chambre funéraire, il y en créa alors une en 2003, puis une autre à Châteaulin, en 2010.

Enfin, le dernier processus est lié à la crémation et aux trajectoires des cendres entre le crématorium et le site cinéraire, qu’il soit aménagé ou non. La crémation s’est beaucoup répandue en France ces dernières décennies, à un tel point qu’en 2020, 40 % des décès ont donné lieu à une crémation (Fédération française de crémation, octobre 2021) dans les quelque 200 crématoriums répartis sur le territoire français. Les cendres obligent à repenser la place, aussi bien géographique que sociale, que peuvent prendre les morts au sein de nos sociétés. Presque imprévisible, le devenir des cendres est multiple tant « les modes de souvenirs qu’elles supposent, la localisation de cel[les]-ci, les valeurs qu’elles instituent sont […] très différent[e]s » (Clavandier, 2007, p. 67-68). Qu’elles soient inhumées ou scellées sur la sépulture familiale, déposées dans une cavurne ou un columbarium[20], ou encore dispersées dans un jardin du souvenir ou en pleine nature, les cendres sont promises à un avenir rempli de possibilités. Mer, lac, montagne, forêt, champs, grotte sous-marine, depuis un aéronef ou même dans la stratosphère ou dans l’espace[21], « il y a rupture avec la façon dont, traditionnellement, la séparation morts/vivants est inscrite dans l’espace » (Bersay, 2004, p. 95). Presque tout espace peut devenir l’espace d’un mort[22] et presque tout mort peut devenir celui d’un espace, en ce sens que le mort devient, pour ses proches, inextricablement lié à l’endroit où il a été dispersé. Mais la volatilité des cendres limite la place occupée par les morts : peut-on dire que l’espace d’une dispersion soit celui d’un mort si aucun élément ne signale sa présence? Une dispersion n’induit pour autant pas systématiquement l’effacement des morts. Une persistance matérielle est possible, notamment à travers la pose de « monuments commémoratifs » (Maddrell et Sidaway, 2010, p. 11), sous forme de plaques apposées aux bancs, de cénotaphes bordant les routes ou d’arbres plantés à l’emplacement de la dispersion.

La question de la frontière entre les vivants et les morts et de l’évolution de son marquage reste ainsi prégnante durant toute la prise en charge des défunts. Les trois processus de médicalisation de la fin de vie, de professionnalisation des pompes funèbres et de développement de la crémation peuvent être perçus comme trois lignes de « front » marquant la pénétration des morts, et de leurs espaces, dans ceux des vivants. Alors que le 19e et le début du 20e siècles ont été caractérisés par une mise à l’écart des morts et une attribution stricte de leurs espaces, les dernières décennies esquissent un important retour de leur présence parmi les vivants. Loin de la quasi-unicité des espaces de la mort que constituaient le domicile et le cimetière, les morts sont aujourd’hui présents dans une multitude d’espaces (Thomas, 1985). La première ligne de front qu’est la médicalisation de la mort a conduit à ce que les morts soient extraits des espaces domestiques pour ceux, aseptisés, des milieux médicalisés. Ce faisant, les défunts ont subrepticement réintégré les espaces urbains. L’évolution de la législation funéraire ainsi que de l’offre et des espaces gérés par les pompes funèbres constituent la deuxième ligne de front : celle qui amène à une intense mise en circulation des morts, les acheminant dans les zones industrielles et/ou commerciales où les chambres funéraires sont souvent établies. Enfin, le développement de la crémation parachève l’immixtion des morts dans une part importante de l’espace social par la dispersion de leurs cendres.

Les déplacements des morts à travers leur dimension symbolique

Paradoxalement, alors que la mort confine le corps à l’immobilité et l’inertie, le vocabulaire funéraire, lui, insiste sur l’importance de la mise en mouvement et des déplacements des morts. Ainsi, le terme d’« obsèques » provient du latin exsequiae signifiant « suivre jusqu’au bout », celui de « pompes funèbres » est issu du latin pompa – littéralement le « convoi » – et l’expression « mise en bière » renvoie au terme francique bahre, désignant la civière utilisée pour transporter les corps. Le transport des morts occupe ainsi une place centrale au sein de leur prise en charge tant par sa fonction purement pragmatique que par sa fonction symbolique. Ce double rôle qu’incarnent les déplacements des morts répond à la nécessité d’extraire le mort d’un espace dédié aux vivants (Van Gennep, 1909) tout en incluant un cérémonial (les processions et cortèges funéraires) signifiant aussi bien matériellement que métaphoriquement le départ du mort.

Dès le dernier souffle rendu se met en place toute une organisation des morts qui s’effectue dans un cadre spatiotemporel limité[23] et qui a pour finalité de consacrer leur départ tout en leur attribuant un statut social et culturel qui leur est propre. En quelques jours s’organise une trajectoire ritualisée des morts qui verra, au bout de celle-ci, les défunts passer de l’ordre du matériel à l’immatériel, du visible à l’invisible, du monde des vivants au monde des morts. Au fur et à mesure de l’évolution des trajectoires des morts, de leur mise en circulation à travers les espaces, mais aussi de la réalisation d’actes médicaux ou de rites, qu’ils soient sacrés et religieux ou profanes et laïques (toilette mortuaire, soins de thanatopraxie, cérémonie civile ou religieuse, etc.) se dessine toute une manifestation de la place des morts et de leur séparation du monde des vivants.

Le premier transport du corps comme manifestation de la frontière entre les vivants et les morts

Le premier transport du corps mort marque souvent la transition entre un espace qui fut celui du mourir (domicile, hôpital, voie publique, etc.) et un espace spécifiquement dédié aux morts et à leur prise en charge (chambre mortuaire d’un établissement de santé ou chambre funéraire d’une entreprise de pompes funèbres). Ce déplacement voit ainsi deux mondes se rencontrer : celui de celles et ceux qui ont pris soin de la personne de son vivant et celui de celles et ceux qui vont prendre soin de cette même personne une fois morte.

La première différence fondamentale entre ces deux mondes se joue à travers le regard des personnes chargées du transfert des morts. Les proches ou les soignants conservent le souvenir de la personne de son vivant. Une fois morte, bien que cette personne ne parle plus, ne rit plus et ne souffre plus, il n’en reste pas moins que la mémoire de ses paroles, rires et pleurs subsiste. Dès lors, la rupture qu’induit la mort est difficile à concevoir et le regard comme les actes demeurent empreints des mêmes attentions et du même respect qu’avant la mort. Ainsi, il m’a été rapporté lors d’entretiens qu’il arrive régulièrement que les proches maintiennent une température ambiante élevée quand une personne décède à domicile, voire qu’ils l’augmentent afin que le corps ne « refroidisse pas[24] », ou encore que d’autres insistent pour que les lunettes restent avec le défunt[25]. En revanche, ce regard n’est pas effectif lorsque les gendarmes interviennent sur un accident de la route ou lorsqu’un brancardier vient chercher un « corps ». Ils ne sont alors plus « vecteur[s] de transmission. Ils ne savent, le plus souvent, rien de la personne qu’ils transportent » (Wolf, 2012, p. 164).

La deuxième différence fondamentale entre ces deux mondes se trouve dans les objets utilisés pour transporter les morts. Les objets employés importent, certes, par leur portée fonctionnelle, mais relèvent aussi de l’« enjeu symbolique » (Wolf, 2013, p. 94). Ils servent à convenir au regard de celles et ceux qui les utilisent ou les observent. Ainsi, en milieu médicalisé comme à domicile, les objets confortent cette vision du corps mort comme un corps encore doté de sensibilité. Les objets manipulés ou mis en avant sont ceux du quotidien (vêtements, brosses à cheveux, photographies, bijoux) et l’on veille à ce que le corps repose sur un élément confortable, de préférence un matelas, afin qu’il ne soit pas en contact direct avec une surface trop rêche. Cet environnement contraste avec celui des chambres mortuaires ou des locaux de pompes funèbres, pour ce qui est des zones techniques du moins[26], où les objets sont davantage médicaux et impersonnels (bidon de formaldéhyde, crochet, trocart, pince serre-tube, pompe, désinfectant, etc.) et où les surfaces des tables de soins sont rudes et métalliques. Le transfert du corps en lui-même incarne ce passage d’un monde intime à un monde technique, du monde des vivants au monde des morts. Judith Wolf évoque ainsi le transfert du corps à l’hôpital où les brancardiers font « passer le corps du chariot molletonné des services de soins à celui, métallique, de la chambre mortuaire » (2012, p. 164).

Ces objets ont tellement d’importance qu’aux yeux des vivants, ils sont marqueurs de la rupture entre les vivants et les morts. C’est pourquoi l’usage d’objets habituellement dédiés aux vivants, dans le cadre de la gestion des vagues de décès liés à la COVID-19, fut considéré comme inapproprié. L’étude COVIDEHPAD révèle ainsi le cas de « chariot[s] de douche » utilisés pour déplacer les morts, suscitant l’indignation d’une aide-soignante qui explique que « ce n’est pas fait pour transporter des personnes décédées » (Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, 2021, p. 134). Les objets accompagnent et encadrent les morts lors de leurs trajectoires. Ils sont des canalisateurs de sens et de discours, et participent à la ritualisation et à la signification de leurs déplacements.

Compartimenter l’espace pour préparer le contact avec les morts : le cas des chambres funéraires de Douarnenez et de Quimper

L’étude de l’aménagement et de l’agencement des pompes funèbres de Douarnenez, comme de Quimper, offre l’opportunité d’aborder un ensemble de problématiques qui se posent tout le long des trajectoires des morts : celle des symboles mobilisés autour de ces derniers (Thomas, 1999). Ces symboles sont prégnants à travers plusieurs éléments allant des jeux de lumière à la décoration en passant par l’ambiance sonore. Une fois encore, la matérialisation de la frontière entre les espaces dédiés aux vivants et ceux dédiés aux morts est incarnée à travers des dispositifs matériels, en l’occurrence les antichambres, qui forment une sorte de sas, d’espace de transition entre les vivants et le mort.

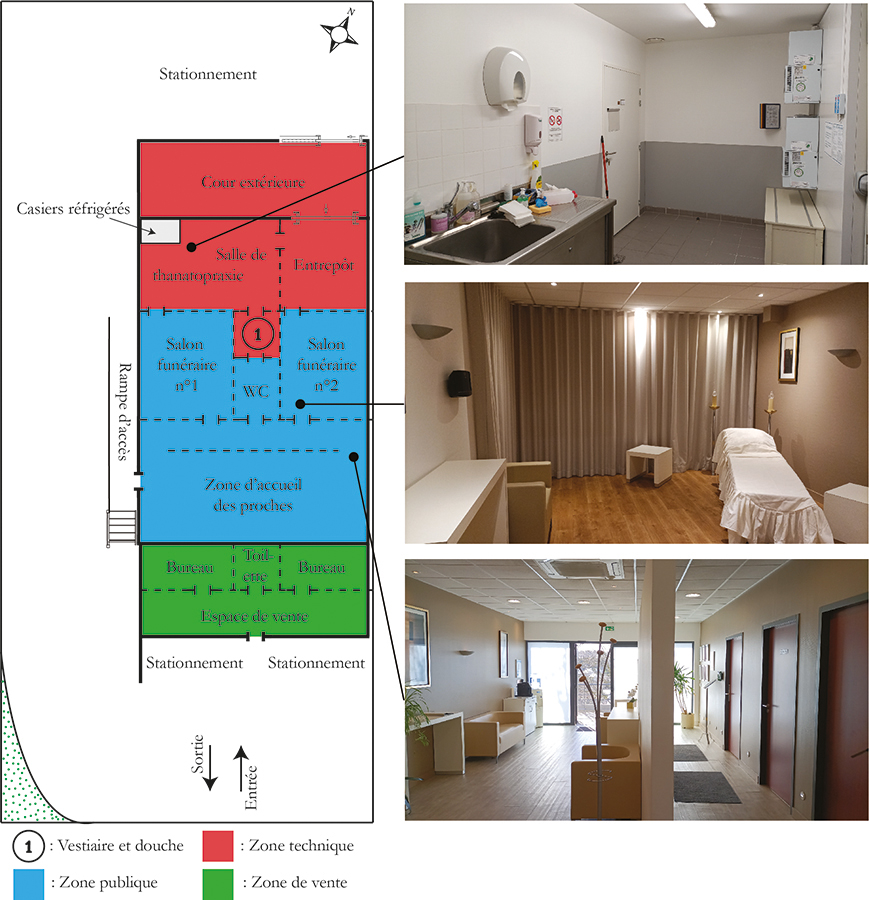

L’un des premiers éléments marquants est la compartimentation de l’espace qui sépare la pièce où le mort est exposé du reste de l’espace public. Cette mise à l’écart s’illustre par un cloisonnement de la chambre funéraire, avec d’un côté un espace « où on expose la dépouille et [de] l’autre, une sorte d’antichambre, où l’on peut se permettre de blaguer, de discuter sport et politique » (Jeffrey, 2007, p. 150). De toute évidence, l’agencement des pompes funèbres est pensé de manière que les proches ne puissent pas entrer par inadvertance dans la pièce réservée au mort. Dans les différentes pompes funèbres où je me suis rendu, il existe ainsi plusieurs moyens d’organiser ces espaces intermédiaires, avec, par exemple, l’installation d’une pièce de repos, où les portes des deux salons funéraires sont cachées par un mur (figure 2), ou par la mise en place d’une antichambre (figure 3).

Figure 2

Plan et photographies des locaux d’une entreprise de pompes funèbres à Douarnenez,

Le deuxième élément marquant est le passage du seuil en lui-même. Plusieurs dispositifs sont souvent utilisés pour marquer le passage du seuil et donc l’entrée dans la pièce où se trouve le mort, parmi lesquels les jeux de lumière et l’ambiance sonore.

Tout d’abord, le jeu de lumière est une stratégie de démarcation de l’espace commune à la plupart des pompes funèbres. L’éclairage d’un salon funéraire est ainsi presque toujours tamisé, ce qui permet d’atténuer les potentiels stigmates visibles sur le visage ou les bras du mort, et certainement aussi de lui donner une apparence plus chaleureuse qu’avec des lumières froides (figure 3). Il est aussi souvent dirigé vers divers objets (comme des tableaux) et non pas que vers le corps (figure 4). L’ambiance sonore est elle aussi contrôlée. Plusieurs haut-parleurs sont souvent disposés aux diverses extrémités de la pièce afin de diffuser une musique douce ou spécifiquement choisie par les proches. Luminosité et intensité acoustique permettent ainsi d’instaurer une ambiance lumineuse et sonore « propice au relâchement émotif » (Jeffrey, 2007, p. 150) et de différencier les espaces.

Figure 3

Antichambre d’un salon funéraire où l’on observe le contraste de luminosité entre l’antichambre au premier plan et la chambre funéraire au second plan.

Parfois, d’autres éléments permettent de marquer l’entrée dans la pièce réservée au mort, notamment un élément aussi banal – du moins en apparence – que la disposition de paillassons (figure 2). Ceux-ci, alignés devant la porte des deux salons funéraires et des toilettes des Pompes Funèbres Générales (PFG) de Douarnenez, pourraient ne pas susciter d’interrogations s’il n’y avait pas déjà, en entrant dans la zone d’accueil, un autre gigantesque paillasson intégré au sol. Pourquoi donc s’essuyer les pieds une seconde fois avant d’entrer dans le salon? En fait, il semble que la présence de ces trois paillassons répond davantage ici à une volonté symbolique mise en place par l’entreprise qu’à une mesure purement utilitaire. V., conseillère funéraire de l’agence, explique : « Ouais. Bah, ouais mais on rentre dans la chambre… la chambre de quelqu’un quoi. Enfin ça fait, ça fait un peu appartement quoi. […] Mais euh… oui il y a toujours cet aspect de… on passe le seuil quand-même hein! Donc bon [Rire]. »

Enfin, le troisième et dernier élément marquant se trouve dans l’agencement de la pièce d’exposition du mort et dans le registre employé pour le qualifier. Cet agencement favorise d’abord une nouvelle compartimentation de l’espace, cette fois-ci à l’échelle de la chambre. Cette division de l’espace s’illustre notamment à travers l’utilisation de paravents disposés autour du lit mortuaire de telle sorte que le corps n’est visible que depuis certains angles. Mais l’emploi du paravent n’est pas systématique et d’autres moyens de division de l’espace sont parfois mobilisés comme ce fut le cas dans les locaux des PFG de Quimper (figure 4). Un « brise-vue » amovible[27], dont la forme rappelle plus ou moins une cheminée, permet aux proches d’avoir un endroit où s’asseoir, discuter, voire « lire un livre[28] ». La chambre funéraire est pensée de manière que les proches puissent rester le plus longtemps possible auprès de leur défunt. À l’image des antichambres, les salons funéraires sont ainsi souvent décorés à la manière d’un espace domestique intime. Les tableaux sont « avec de la couleur pour casser le côté glauque, morose et sinistre[29] ». Les salons funéraires des PFG de Douarnenez et de Quimper proposent même des écrans sur lesquels les proches peuvent projeter des photos, accompagnées de musique.

Figure 4

Décoration d’un salon funéraire et « brise-vue » amovible.

Le vocabulaire utilisé pour désigner ces lieux rappelle aussi l’espace domestique avec les « chambres funéraires », les « salons funéraires » ou même les « maisons funéraires ». Ce dernier terme est d’ailleurs surprenant. Il est beaucoup moins fréquent et n’a été employé que par les PFG lors de mon travail de terrain. Loin d’être une expression fortuite, le terme de « maison funéraire » est même affiché sur les façades des deux locaux des PFG où je me suis rendu et semble être repris à l’échelle nationale par l’entreprise. Si, selon V., conseillère funéraire, ce terme insiste sur la qualité du lieu et sur le fait qu’il ne s’agit pas juste d’une chambre, mais bien d’une « maison », il me semble que son emploi peut surtout être considéré comme la traduction littérale des funeral homes américaines. D’autant plus que l’entreprise appartenait en 1995 à la plus grande entreprise funéraire des États-Unis, la Service corporation international (Lecadre et Lamprière, Libération, 26 mai 1995). Le vocabulaire des lieux d’exposition temporaires des morts, que ce soit en pompes funèbres ou en chambre mortuaire, épouse ainsi la notion de l’habiter, comme si les morts pratiquaient ces espaces, comme s’ils y vivaient en cohabitation avec les vivants. Cependant, suivant cette métaphore, les pompes funèbres ne seraient pas qu’une simple « maison », mais une maison commune, lieu de rencontre et d’échange entre les vivants et les morts. M., thanatopractrice, fait ainsi part de ces moments d’échanges :

Donc là, on apprend aussi à… à parler d’eux et souvent, on leur demande : « Ah, bah qu’est-ce qu’il aimait […]? » Moi, souvent, quand je présente un défunt, je le touche, mais je le touche par sa couverture, je le touche pour montrer aussi que c’est pas un objet que je présente, c’est un humain. Et déjà, là aussi, on fait un pas vers la famille en disant « Bah là vous pouvez le toucher », […] puis on arrive à… à redonner un peu vie aussi, à ce défunt-là et à continuer de le faire vivre dans leur mémoire. Parce que des fois, certains disent, « Oh, tu te souviens quand il a fait ci, quand il a fait ça. »

Entretien du 21 mars 2023, effectué à Douarnenez

Mais si cette maison commune rapproche les vivants des morts, elle reste pour autant marquée par une frontière, une ligne de démarcation entre la communauté des vivants et celle des morts.

Du monde des vivants au monde des morts : le dernier transport du corps

Jusqu’à cette étape de la prise en charge des morts, leurs trajectoires consistaient à les extraire du lieu de décès tout en veillant à les mettre en marge le temps de l’accomplissement d’actes médicaux et/ou rituels (toilette mortuaire, soins de thanatopraxie, etc.) (Van Gennep, 1909). Une fois ce temps révolu, les mobilités post mortem connaissent une inflexion, un tournant, celle de la soustraction définitive du mort (Gil, 2023) qui s’effectue graduellement à partir du moment où le corps est mis en bière et le cercueil scellé jusqu’au moment de la crémation et/ou de l’inhumation. Les déplacements des morts visent alors à ritualiser la disparition à venir de leur enveloppe corporelle et à pérenniser le souvenir de leur existence.

Une fois le cercueil fermé, et s’il n’est pas transféré sur une longue distance en corbillard ou en avion, peut commencer la pompa funebris, c’est-à-dire le cortège funèbre vers le lieu de cérémonie, puis jusqu’au lieu d’inhumation ou de dispersion. Les morts, ainsi ôtés du champ de vision de leurs proches par leur enfermement dans le cercueil, entrent dans une forme d’ultime mobilité[30].

L’ultime mobilité peut alors se manifester par une procession funéraire, mais ces dernières sont de plus en plus rares, voire parfois interdites pour « des raisons de sécurité », notamment à Douarnenez comme me l’a expliqué E., conseillère funéraire. Dès lors, les pompes funèbres circulent seules, ou éventuellement suivies par quelques véhicules, jusqu’au lieu de cérémonie, puis jusqu’au crématorium ou au cimetière. Dans le cas d’une inhumation, un dernier hommage peut être rendu à proximité du corbillard ou de la fosse. Le cercueil est ensuite descendu dans la fosse à l’aide de cordes et, parfois, les proches peuvent y jeter des fleurs ou une poignée de terre avant de partir. Dans le cas d’une dispersion en mer, comme cela se produit beaucoup dans le sud du Finistère, il arrive que les proches fassent appel à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), lesquels inventent alors une série de rituels :

Bah ça le plus souvent, parce que c’est bien… parce que, eux [la Société nationale de sauvetage en mer], ils font ça vraiment où il faut… quand même à six milles des côtes. Ils tournent autour du point où l’urne a été lancée... Ils sonnent de la corne de brume. C’est… c’est bien fait, quoi. Franchement, moi je trouve que c’est chouette ce qu’ils font.

V., conseillère funéraire, entretien du 3 mars 2023, à Douarnenez

Ainsi, que ce soit lors d’une inhumation ou d’une dispersion, les trajectoires des morts se trouvent comme chorégraphiées et rythmées (Wolf, 2012) tant chaque geste réalisé par les employés de pompes funèbres revêt une dimension symbolique et éthique (Bernard, 2014; Jeanjean et Laudanski, 2013). Les passages de chaque seuil (du corbillard vers l’extérieur, de l’extérieur vers le lieu de cérémonie, etc.) entraînent un temps d’arrêt dans la manipulation du cercueil. Chaque étape, chaque passage, du salon funéraire au corbillard, du corbillard au parvis de l’église, de l’église à l’autel, comme le sera par la suite le départ du cercueil dans le four de crémation ou dans la fosse du cimetière, est marqué comme un nouvel accomplissement, un nouvel acte ritualisé signifiant le passage du défunt du monde des vivants à celui des morts, de l’ici à l’au-delà. La séparation ne sera ainsi effective que lors de leur inhumation ou de leur dispersion.

***

L’ultime mobilité, celle des morts, n’est pas une, mais bien multiple. L’étude et l’analyse spatiale de plusieurs cas de mobilités post mortem dans le sud du Finistère ont permis d’aborder la question de l’évolution de ces trajectoires, de la fonction à la fois pragmatique et symbolique de ces mises en circulation tout en interrogeant l’évolution du marquage des frontières entre les vivants et les morts. Ainsi, loin de se borner à un simple transport en fourgon funéraire, il y a des morts qui traversent des régions entières, parfois même des pays, empruntant à la fois les routes, les voies maritimes ou même aériennes. Les pompes funèbres, intervenant aussi bien à domicile, à l’hôpital, en maison de retraite que dans les crématoriums et les cimetières, se sont avérées de précieuses portes d’entrée vers ces mobilités post mortem tant elles s’assimilent à des carrefours au sein des trajectoires des morts.

À travers les exemples de Douarnenez et du sud du Finistère, un continuum d’espaces de la mort est généré par la prise en charge des morts. Que ce soit dans la maison attenante, dans l’hôpital de la ville, dans la zone industrielle limitrophe ou évidemment dans le cimetière avoisinant, le retour des morts au sein des espaces de vie, qu’ils soient urbains ou ruraux, est aujourd’hui de plus en plus prégnant. Mais ce retour des morts, « la réintégration, par une petite porte, de la mort » comme le disait Louis-Vincent Thomas (1999, p. 130), reste discret et restreint à l’intérieur molletonné du corbillard ou aux murs des pompes funèbres. De fait, l’accroissement des mobilités post mortem et des lieux de présence des morts ne semble pas entraîner une mise en visibilité des morts et de la mort en général.

Pour autant, l’ultime mobilité des morts ne semble pas s’arrêter une fois le mort mis en terre, dispersé au gré du vent ou emporté par le va-et-vient des vagues : elle se prolonge, à travers un système de croyances, religieuses ou non, dans un « espace de l’au-delà » (Cavallo, 2009; Varnier, 2019). Les légendes bretonnes ont placé dans le Finistère (pour finis terrae), et plus précisément dans la Baie des Trépassés (figure 1), le point de départ depuis lequel les défunts embarquent vers l’Anaon, le monde des âmes, situé sur une île, par-delà l’océan (Le Braz, 1902; Paoletti, 2010).

Appendices

Remerciements

Merci à Benjamin, Bérangère et Perrine pour leur relecture attentive et leurs conseils avisés.

Notes

-

[1]

Suivant le décret no 76-435 du 18 mai 1976. Avant cela, il était beaucoup plus difficile de transporter un corps avant la mise en bière. Le trajet ne pouvait se faire que vers une chambre funéraire et nécessitait des autorisations et un véhicule habilité, le tout devant être réalisé dans les 18 heures suivant le décès, sur une distance inférieure à 200 kilomètres (Boissin et Trompette, 2002; Wolf, 2010).

-

[2]

Suivant la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 et la loi no 93-23 du 8 janvier 1993.

-

[3]

Avant 1986, les communes disposaient du monopole de l’organisation des funérailles, ce qui favorisait une prise en charge locale des morts et des mobilités de l’ordre de la micro-échelle. La loi de 1986, dite « Joxe », fragilise alors ce monopole en offrant des possibilités de dérogation dans certaines situations de déplacement des défunts, et la loi de 1993 abroge définitivement ce monopole, ce qui a pour conséquence directe la concentration des circulations et des lieux de présence des morts au sein des milieux urbains (Boissin et Trompette, 2002).

-

[4]

Suivant l’article L2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), instauré par l’art. 16 de la loi du 19 décembre 2008. La promulgation de cet article a pour effet concret de limiter les potentiels lieux de dispersion – et donc, par extension, les circulations des cendres – tout en limitant leur conservation dans le temps, les familles disposant désormais d’un an pour s’en séparer. En revanche, la loi n’étant pas rétroactive, les cendres déjà conservées à domicile avant l’adoption de la loi peuvent le rester.

-

[5]

Suivant l’art. L2223-1 du CGCT, modifié par l’art. 14 de la loi du 19 décembre 2008 et entré en vigueur le 1er janvier 2013.

-

[6]

Ces recherches ont été menées dans le cadre d’un mémoire de géographie intitulé « Retracer les trajectoires des morts. Circulations, traitements et représentations des corps morts à Douarnenez (Sud du Finistère, Bretagne) » (Louer--Saingeorgie, 2023) et soutenu à Sorbonne Université en septembre 2023. Le travail de terrain à Douarnenez, petite ville du sud du Finistère, s’est divisé en deux temps. Le premier fut consacré à une dizaine de jours d’observation dans une entreprise de pompes funèbres, puis à des entretiens avec différents acteurs du milieu funéraire répartis dans trois entreprises différentes (conseillers funéraires, thanatopracteurs, marbriers funéraires, fossoyeurs, agents de crématorium, etc.). Le second fut consacré à l'observation au sein des quatre cimetières de la commune et à un entretien avec l’équipe municipale chargée des cimetières. Ce sont en tout 18 personnes qui ont été interrogées au cours de 14 entretiens.

-

[7]

Le terme vient lui-même du breton « broella » (« bro » signifiant le pays, et « ella » étant un suffixe infinitif). Le « proella » signifie donc littéralement « retour au pays ».

-

[8]

L’absoute est un rite catholique réalisé lors des funérailles consistant en une prière, une aspersion et un encensement du corps.

-

[9]

Les ports de Douarnenez n’offrant pas de liaison directe vers d’autres îles du Finistère (îles de Sein, d’Ouessant ou de Batz par exemple), il ne m’a pas été possible d’observer les rapatriements des corps par traversier, pourtant indispensables, notamment en cas de crémation.

-

[10]

C’est notamment ce dont A., directeur de l’entreprise de pompes funèbres mandatée par la famille, m’a fait part : « [une exposition] à domicile, comme tu as vu chez Monsieur ****, c’est peut-être une fois l’année ou deux fois l’année quoi, c’est vraiment exceptionnel » (entretien du 21 février 2023 à Plomodiern).

-

[11]

Il convient de préciser que cette prise en charge s’est déroulée avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie de 2022.

-

[12]

Entretien du 3 mars 2023, effectué à Douarnenez.

-

[13]

Selon la réponse du ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des collectivités territoriales et de la ruralité, publiée le 10 août 2023, se rapportant à la question écrite no 05614, posée et publiée par Jean-Pierre Sueur, le 2 mars 2023 (https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230305614.html, consulté le 7 avril 2024).

-

[14]

« L’exigence de traçabilité » est notamment évoquée par Michel Lussault (2009, p. 149), sans lien direct avec la traçabilité des morts, pour parler de la volonté généralisée de contrôler les déplacements et les franchissements. Il voit trois phénomènes explicatifs de l’émergence de cette exigence : la mondialisation; l’émergence de préoccupations sanitaires, environnementales et éthiques; le besoin de sécurité.

-

[15]

Suivant l’art. L2223-18-3 du CGCT, instauré par l’art. 16 de la loi du 19 décembre 2008.

-

[16]

Entretien du 14 mars 2023, effectué à Douarnenez.

-

[17]

Ce qui, étymologiquement, veut dire « sans mort ».

-

[18]

En 2009, le député Jean-Pierre Grand, à l’occasion d’une question écrite à la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, Christine Lagarde, avance le nombre de 2 300 chambres funéraires (https://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-63303QE.htm, consulté le 23 août 2023).

-

[19]

Entretien du 21 février 2023, effectué à Plomodiern.

-

[20]

Une cavurne (issu de la contraction entre « caveau » et « urne ») désigne un caveau en pleine terre, destiné à recevoir une ou plusieurs urnes. Un columbarium est une niche hors sol, également destinée à recevoir une urne. Le monument est souvent collectif, mais il arrive aussi qu’il soit individuel.

-

[21]

Les premières « obsèques spatiales » ont eu lieu le 22 octobre 1992 lorsque la navette spatiale Columbia (OV-102) a mis sur orbite les cendres de Gene Roddenberry, scénariste de Star Trek. Depuis, plusieurs entreprises se sont spécialisées dans l’envoi de cendres dans l’espace, qu’elles soient envoyées en totalité ou partiellement – ce qui n’est pas possible dans le droit français, les cendres étant indivisibles.

-

[22]

À l’exception de la voie publique, des jardins privés, des cours d’eau et de certains lacs dans le contexte français.

-

[23]

L’article R2213-33 du CGCT impose une limite légale de six jours (dimanche et jours fériés exclus) pour procéder à une inhumation ou à une crémation. Au-delà de ces délais, il faut demander une autorisation de prolongation à la préfecture.

-

[24]

Entretien du 17 février 2023 avec C., marbrier funéraire, effectué à Plonévez-Porzay.

-

[25]

Entretien du 21 mars 2023 avec M., thanatopractrice, effectué à Douarnenez.

-

[26]

Les chambres mortuaires ainsi que les locaux des pompes funèbres sont divisés, comme la loi française l’oblige, entre une zone technique, accessible uniquement aux employés (salle de thanatopraxie, chambre froide, etc.) et une zone publique, accessible à tout le monde (accueil, salon funéraire, salle de cérémonie, etc.).

-

[27]

Termes employés par Sébastien Camus, directeur territoire secteur Armorique des PFG Services funéraires, lors d’un entretien à Quimper, le 27 février 2023.

-

[28]

Idem.

-

[29]

Termes employés par M., conseiller funéraire, le 23 février 2023.

-

[30]

Il ne faut, en revanche, pas oublier le fait que les trajectoires des morts ne s’arrêtent pas tout à fait à la tombe et qu’elles se prolongent, par exemple, avec l’exhumation des ossements des années après l’inhumation, puis leur crémation ou leur transfert en ossuaire. En revanche, l’inhumation ou la dispersion des cendres marquent bien la fin des trajectoires et de la mise en circulation ritualisée des morts.

Bibliographie

- Bacqué, M.-F. (2003). Apprivoiser la mort. Odile Jacob.

- Barrau, A. (1987). Les services funéraires : permanences et évolutions, Économie et statistique, 198, 51-56. https://doi.org/10.3406/estat.1987.5081

- Baudry, P. (2006). La place des morts. Enjeux et rites (2e éd.). L’Harmattan.

- Bellamy, V. (2017). 594 000 personnes décédées en France en 2016, pour un quart d’entre elles à leur domicile, Insee Focus, 95. https://www.insee.fr/fr/statistiques/3134763

- Bernard, J. (2009). Croquemort – Une anthropologie des émotions. Éditions Métailié.

- Bernard, J. (2010). Les lieux de travail des pompes funèbres. Approche pragmatique des espaces de la mort dans la société française contemporaine, dans G. Di Méo (dir.), Les espaces de la mort (p. 93-103), Cahiers ADES, no 5.

- Bernard, J. (2014). La mobilisation du corps dans le travail des pompes funèbres. Technique, relation et travail émotionnel, Champ psy, 65(1), 163-174. https://doi.org/10.3917/cpsy.065.0163

- Bersay, C. (2004). La crémation, Études sur la mort, 125(1), 91-96. https://doi.org/10.3917/eslm.125.0091

- Boissin, O. et Trompette, P. (2000). Entre les vivants et les morts : les pompes funèbres aux portes du marché, Sociologie du travail, 42(3), 457-482. https://doi.org/10.4000/sdt.37006

- Boissin, O. et Trompette, P. (2002). Les services funéraires. Du monopole public au marché concurrentiel. Rapport final, Direction de l’Animation de la Recherche des Études et des Statistiques. https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_services-funeraires.pdf

- Carol, A. (2015). Une histoire médicale des critères de la mort, Communications, 97(2), 45-55. https://doi.org/10.3917/commu.097.0045

- Cavallo, D. (2009). Les espaces de la mort et les morts dans l’espace, Calenda. https://calenda.org/196286

- Clavandier, G. (2007). La crémation : des pratiques singulières à l’élaboration d’un cadre de référence, Études sur la mort, 132(2), 65-86. https://doi.org/10.3917/eslm.132.0065

- Clavandier, G. (2009). Sociologie de la mort. Vivre et mourir dans la société contemporaine. Armand Colin.

- Esquerre, A. (2011). Les morts mobiles. Étude sur la circulation des cendres en France, Raisons politiques, 41(1), 69-85. https://doi.org/10.3917/rai.041.0069

- Fédération française de crémation. (2021). Statistiques 2020 de la Fédération Française de Crémation, Crémation Magazine, 20, 13-17. https://cremation-ffc.fr/wp-content/uploads/2021/09/CM16.pdf

- Gil, R. (2023). Dis, tu reviendras? Redécouvrir le sens de la visite aux proches âgés, Érès.

- Jeffrey, D. (2007). La présence de la dépouille dans le rituel funéraire, International Review of Sociology, 17(1), 149-155. https://doi.org/10.1080/03906700601129913

- Jeanjean, A. et Laudanski, C. (2013). Comment « y mettre les mains » ? : Les travailleurs du funéraire face à la manipulation des corps morts, Techniques & Culture, 60(1), 144-159. https://doi.org/10.4000/tc.6936

- Labescat, G. (2011). Vers une mort à la carte : la crémation. Représentations collectives et modalités individuelles, Sociographe, 4, 79-96.

- Le Braz, A. (1902). La légende de la mort chez les Bretons armoricains (2e éd., vol. 2). Éditions Honoré Champion.

- Lecadre, R. et lamprière, L. (1995, 26 mai). Un Texan tourne autour des PFG. L’OPA de SCI sur le leader français des pompes funèbres se précise, Libération. https://www.liberation.fr/futurs/1995/05/26/un-texan-tourne-autour-des-pfg-l-opa-de-sci-sur-le-leader-francais-des-pompes-funebres-se-precise_132231/

- Le Clainche-Piel, M. (2020). État de littérature. Du public à l’intime : le traitement des cadavres problématiques vu par les sciences sociales, Critique internationale, 87(2), 201-216. https://doi.org/10.3917/crii.087.0201

- Lkhadir, A. et mestre, C. (2018). Mourir à l’hôpital : aspects rituels et transculturels, Droit et cultures, 75, 75-93. https://doi.org/10.4000/droitcultures.4394

- Louer--Saingeorgie, P. (2023). Retracer les trajectoires des morts. Circulations, traitements et représentations des corps morts à Douarnenez (Sud du Finistère, Bretagne) [mémoire de maîtrise inédit], Sorbonne Université.

- Lussault, M. (2009). De la lutte des classes à la lutte des places, Grasset.

- Maddrell, A. et sidaway, J. D. (dir.). (2010). Deathscapes. Spaces for Death, Dying, Mourning and Remembrance, Farnham/Ashgate.

- Maddrell, A., Kmec, S., Uteng, T. et Westendorp, M. (2023). Introduction: migration, death and mobilities. Dans A. Maddrell, S. Kmec, T. Uteng et M., Westendorp (dir.), Mobilities in Life and Death. Negotiating Room for Migrants and Minorities in European Cemeteries (p. 1-17), Springer.

- Marjavaara, R. (2012). The final trip: post-mortal mobility in Sweden. Mortality, 17(3), 256-275. http://dx.doi.org/10.1080/13576275.2012.699227

- Paoletti, C. (2010). Bretagne. Dans P. Di Folco (dir.), Dictionnaire de la mort (p. 159-160). Larousse.

- Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. (2021). COVIDEHPAD : Étude des questions relatives aux confinements, aux fins de vie et à la mort dans les Ehpad lors de la première vague de l’épidémie Covid-19 en France. Étude qualitative, multicentrique et prospective [Rapport final]. https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/sites/default/files/inline-content/PNRFV/COVIDEHPAD/rapport-covidehpad-final.pdf

- Préfet du Finistère. (2023). Liste des opérateurs habilités. https://www.finistere.gouv.fr/Demarches/Police-administrative/Reglementation-funeraire/liste-des-operateurs-habilites.

- Rowles, G. D. et Comeaux, M. L. (1986). Returning home: The interstate transportation of human remains, Omega, 17(2), 103-113. https://doi.org/10.2190/V0J9-KL93-GE05-0422

- Rowles, G. D. et Comeaux, M. L. (1987). A final journey: Post-death removal of human remains, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 78(2), 114-124. 987 https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.1987.tb00571.x

- Schmitz, S. (1999). Les transferts post-mortem : réinterprétation symbolique du lieu d’enterrement dans un contexte de mobilité des populations. Espaces et Sociétés, 99, 143-158.

- Thomas, L.-V. (1985). Rites de mort : pour la paix des vivants. Fayard.

- Thomas, L.-V. (1991). La mort aujourd’hui : de l’esquive au discours convenu, Religiologiques, 4. https://www.religiologiques.uqam.ca/no4/thoma.pdf

- Thomas, L.-V. (1999). Mort et pouvoir. Payot.

- Van Gennep, A. (1909). Les rites de passage. Éditions Émile Nourry.

- Varnier, C. (dir.). (2019). Spatialités et pratiques funéraires. Géographie et Cultures, 110, 5-11. https://doi.org/10.4000/gc.11892

- Wolf, J. (2010). Des corps morts à l’hôpital. Transformations des pratiques professionnelles et enjeux anthropologiques [thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie], École des hautes études en sciences sociales.

- Wolf, J. (2012). Le travail en chambre mortuaire : invisibilité et gestion en huis clos. Sociologie du travail, 54(2), 157-177. https://doi.org/10.4000/sdt.4986

- Wolf, J. (2013). Du silence des corps aux méandres des mots : une incursion ethnographique en chambre mortuaire. Socio-anthropologie, 27, 85-98. https://doi.org/10.4000/socio-anthropologie.1485

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4