Abstracts

Résumé

La diversité des expériences du mourir dans les sociétés contemporaines occidentales semble occultée par le paradigme dichotomique de la bonne et de la mauvaise mort. Cette construction sociale met en échec les personnes qui ne parviennent pas à se conformer aux critères de la bonne mort. Dans ce contexte et celui du vieillissement de la population québécoise, le domicile apparaît à la personne en fin de vie comme le lieu idéal pour vieillir et mourir, parce qu’il lui permet de conserver son autonomie et d’exercer un contrôle sur la trajectoire de la fin de vie. Bien que la nouvelle approche de santé publique en soins palliatifs vise une réappropriation des expériences de la fin de vie et de la mort à l’extérieur des institutions de soins, peu d’études se sont intéressées à l’influence du genre sur ces expériences. Cet article met en lumière les différences attribuables au genre qui ont été perçues par des proches aidants en contexte de soins palliatifs à domicile au Québec, selon leurs témoignages recueillis dans le cadre d’une recherche plus vaste menée pour l’obtention d’un doctorat.

Mots-clés :

- fin de vie,

- genre,

- lieu de décès,

- personnes âgées,

- proche aidant,

- soins palliatifs à domicile

Abstract

The diversity of the end-of-life experiences in contemporary Western societies seems to be hidden behind the dichotomous paradigm of good and bad death. This social construction defeats those who fail to conform to the criteria of good death. In this context, and in Quebec’s context of aging population, home appears to be an ideal place to age and die, because it allows people to maintain their autonomy and exercise control over their end-of-life trajectory. While the new public health approach to palliative care aims towards a reappropriation of end-of-life and death experiences outside of healthcare institutions, few studies have examined the influence of gender on these experiences. This article highlights the gender differences as perceived by family caregivers in palliative home care settings in Quebec, based on testimonials collected as part of a larger PhD research study.

Keywords:

- caregiver,

- end-of-life,

- gender,

- home-based palliative care,

- place of death,

- senior

Resumen

La diversidad de experiencias de la muerte en las sociedades occidentales contemporáneas parece quedar oscurecida por el paradigma dicotómico de la buena y la mala muerte. Esta construcción social frustra a quienes no cumplen los criterios de una buena muerte. En este contexto, y en el del envejecimiento de la población de Quebec, el hogar aparece al final de la vida como el lugar ideal para envejecer y morir, porque les permite conservar su autonomía y ejercer el control sobre la trayectoria del final de su vida. Aunque el nuevo enfoque de salud pública de los cuidados paliativos pretende reapropiarse de las experiencias del final de la vida y la muerte fuera de las instituciones asistenciales, pocos estudios han analizado la influencia del género en estas experiencias. Este artículo destaca las diferencias de género percibidas por los cuidadores familiares en los cuidados paliativos a domicilio en Quebec, a partir de los testimonios recogidos en el marco de un estudio más amplio realizado para un doctorado.

Palabras clave:

- final de la vida,

- género,

- lugar de la muerte,

- ancianos,

- cuidador familiar,

- cuidados paliativos a domicilio

Article body

La diversité des expériences du mourir et de la mort dans les sociétés contemporaines occidentales semble occultée par le paradigme dichotomique de la bonne et de la mauvaise mort. Bien que ce paradigme varie selon les époques et les cultures, l’idée de la bonne mort aujourd’hui demeure fortement associée au mouvement des soins palliatifs, qui a souvent été l’objet de critiques pour sa propension à idéaliser une trajectoire de fin de vie axée sur l’acceptation de la mort (Castra, 2010; Hart et al., 1998). Six critères sont ainsi associés à la bonne mort dans nos sociétés : anticiper le moment de la mort; mourir sans souffrance; être entouré de ses proches; faire ses adieux; partir en paix; transmettre ses dernières volontés (Ariès, 1975; Kellehear, 2007). Cette construction sociale, érigée en valorisant l’autonomie du mourant, qui se doit de contrôler la trajectoire du mourir et d’accepter la mort, met en échec les personnes qui ne parviennent pas à se conformer à ces critères. L’idée de la mauvaise mort, fréquemment associée au déni, repose alors sur la non-atteinte des critères de la bonne mort, puisque le déni est contraire à l’acceptation et renvoie à l’inachevé.

Dès lors, le domicile apparaît aux personnes en fin de vie et à leurs proches comme le lieu idéal pour vieillir et mourir, puisqu’il permet de conserver le plus longtemps possible son autonomie et d’exercer un certain contrôle sur la trajectoire de la fin de vie. Le domicile comme lieu de soins et de décès semble de plus en plus s’inscrire dans la conception de la bonne mort dans l’imaginaire collectif québécois. À l’inverse, les décès en institution de soins sont souvent associés à la mauvaise mort, et les exemples ne manquent pas dans les médias québécois. D’ailleurs, lors de la première vague de COVID-19 au printemps 2020, plus de 6 000 personnes âgées sont mortes dans des conditions exceptionnellement indignes dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), renforçant la perception collective de la mauvaise mort en institution de soins et rappelant l’urgence d’investir dans les soins à domicile au Québec (St. Onge et Shaw, 2021).

Pourtant, s’intéresser aux expériences de la fin de vie et du décès à domicile révèle des nuances essentielles pour comprendre la diversité des expériences du mourir au-delà des représentations socioculturelles de la bonne et de la mauvaise mort. Cet article présente les résultats d’une analyse différenciée selon le genre qui a été effectuée à partir des témoignages de personnes proches aidantes en contexte de soins palliatifs à domicile au Québec. Ces témoignages ont été recueillis dans le cadre d’une recherche plus vaste menée pour l’obtention d’un doctorat (Lessard, 2021). Les entretiens ont été menés auprès de 18 proches aidants endeuillés d’une personne de plus de 65 ans ayant bénéficié de soins palliatifs à domicile.

Contexte

Les soins palliatifs sont définis par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme

une approche pour améliorer la qualité de vie des patients (adultes et enfants) et de leur famille, confrontés aux problèmes liés à des maladies potentiellement mortelles. Ils préviennent et soulagent les souffrances grâce à la reconnaissance précoce, l’évaluation correcte et le traitement de la douleur et des autres problèmes, qu’ils soient d’ordre physique, psychosocial ou spirituel.

OMS, 2020

Les soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) sont dispensés dans trois principaux lieux au Québec : en institutions de soins (unité de soins palliatifs en milieu hospitalier, unité de courte durée gériatrique et CHSLD), dans des maisons de soins palliatifs et à domicile. Très peu de données sur l’accès aux SPFV sont présentement disponibles au Québec, malgré l’entrée en vigueur en 2015 de la Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ, c. S-32.0001) et la mise en oeuvre du Plan d’action 2020-2025 : Pour un accès équitable à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité (Ministère de la Santé et des Services sociaux [MSSS], 2022). Au Canada, bien que l’accès aux soins palliatifs ait augmenté entre 2016 et 2022, la proportion des personnes bénéficiant uniquement de soins palliatifs à domicile est demeurée autour de 15 % (Institut canadien d’information sur la santé [ICIS], 2023).

Par ailleurs, une enquête nationale a démontré qu’une majorité de Canadiens désirent mourir à domicile, mais que cette préférence varie en fonction de l’intensité des soins requis en fin de vie (Funk et al., 2022). Entre 2016 et 2019, les données de Statistique Canada (2022) démontrent qu’entre 78,7 % et 79,6 % des décès au Québec ont eu lieu dans une institution de soins (milieu hospitalier, CHSLD). De plus, les décès considérés ailleurs qu’en milieu hospitalier incluent le domicile, mais aussi les centres de soins de courte durée ainsi que d’autres milieux de soins non spécifiés (Statistique Canada, 2022). Ces données ne permettent donc pas d’avoir un portrait réel du nombre annuel de décès à domicile au Québec. Pourtant, 89 % des personnes de plus de 65 ans demeurent à domicile, soit dans un appartement, un condo ou une maison (Ministère de la Famille, 2018). On observe un écart important entre la préférence pour le domicile comme lieu de soin et de décès, et le lieu où se produit le décès. Une meilleure compréhension des raisons qui expliquent cet écart permettrait d’offrir un soutien approprié aux personnes qui désirent mourir chez elle ainsi qu’à leurs proches.

Cette préférence pour vieillir et mourir à domicile trouve un écho dans les plus récentes politiques publiques québécoises visant le maintien à domicile des personnes âgées, par exemple : Chez soi : le premier choix (MSSS, 2003; 2023); Vieillir et vivre ensemble : chez soi, dans sa communauté, au Québec (MSSS, 2012) et Un Québec pour tous les âges : plan d’action 2017-2023 (MSSS, 2018), qui ont notamment conduit à des investissements majeurs dans les soins à domicile (Dubuc, 2021).

Or la proche aidance est le fondement même sur lequel repose la possibilité de vieillir et de mourir chez soi pour la très grande majorité des gens. Récemment, les chercheuses néozélandaises Merryn Gott, Tessa Morgan et Lisa Williams (2020) ont mis en lumière, en s’appuyant sur des preuves recensées dans la littérature, l’influence du genre dans tous les aspects relatifs à la fin de vie : les préférences, les expériences et les pratiques de soin. Alors que des analyses différenciées selon le genre ont été effectuées dans une multitude de domaines touchant la trajectoire de vie (l’enfance, la vie adulte et le vieillissement), très peu portent sur l’expérience que vivent les proches aidants en contexte de fin de vie.

Genre, proche aidance et fin de vie à domicile

La personne proche aidante n’est pas rémunérée et ne détient pas de formation reconnue pour prendre soin d’un proche malade ou ayant des incapacités (Funk et al., 2010; Gomes et Higginson, 2006; McLean et al., 2017). Selon le portrait de la proche aidance au Québec en 2018, récemment publié par l’Institut de la Statistique du Québec (2022), les femmes représentent 57,5 % des personnes proches aidantes au Québec et les hommes 42,5 %. Cependant, ces données ne permettent pas de saisir les différences en termes d’intensité et de fréquence des soins donnés entre les hommes et les femmes proches aidants; elles ne distinguent pas non plus le fait de prendre soin d’une personne en fin de vie, d’un enfant malade ou d’une personne handicapée. Or, dans une analyse différenciée selon le sexe portant sur la proche aidance au Québec, le Conseil du statut de la femme (2018) montre que plus l’intensité et la fréquence des activités de soins augmentent, plus la proportion de femmes proches aidantes s’accroît.

Influence du genre sur les préférences quant au lieu de décès

Plusieurs auteurs expliquent la préférence du domicile comme lieu de décès par son association avec la bonne mort et la perception que le domicile permet une meilleure qualité de fin de vie, un meilleur rapport coût-efficacité, et qu’il favorise le sentiment de sécurité et la présence des proches (Brazil et al., 2002; Danielsen et al., 2018; Gomes et Higginson, 2006; Reyniers et al., 2014). La plupart des études sur les préférences en matière de lieu de soins palliatifs et de décès n’offrent pas d’analyse différenciée selon le genre lorsqu’elles rapportent que la majorité des personnes en fin de vie préfèrent demeurer à domicile jusqu’au décès (Agar et al., 2008; Alonso-Babarro et al., 2011; Brazil et al., 2002; Gomes et Higginson, 2006; Gomes et al., 2013; Guerriere et al., 2015; Luckett et al., 2013; Maida, 2002; Milligan et al., 2016; Noble et al., 2015; Reyniers et al., 2014). L’étude de Gott et ses collègues (2020) indique cependant que les femmes seraient moins susceptibles de préférer mourir à la maison parce qu’elles désirent éviter d’être un fardeau pour leurs proches.

Bien que plusieurs études n’aient pas observé de différences significatives entre le genre de la personne en fin de vie et le lieu de décès (Costa et al., 2016; Ko et al., 2017; Wales et al., 2019), d’autres ont permis de constater que le fait qu’une femme agisse comme proche aidante augmente les probabilités de décéder à domicile (Gott et al., 2020; Karlsen et Addington-Hall, 1998). D’ailleurs, une étude belge démontre que les femmes en fin de vie sont plus nombreuses à utiliser l’aide formelle et les services de soutien à domicile (Maetens et al., 2019). Selon une étude canadienne réalisée en Nouvelle-Écosse, le recours à l’aide formelle est un indicateur majeur du décès à domicile (McEwen et al., 2018).

Influence du genre sur l’expérience des proches aidants

Le fait de garder la personne à domicile jusqu’au décès est perçu par les proches aidants comme un succès, et cette perception est particulièrement évidente dans le discours des femmes (Gott et al., 2020; Topf etal., 2013). Si le décès à domicile s’inscrit dans la conception de la bonne mort, le fait de ne pas y parvenir sera perçu comme un échec par les personnes proches aidantes, ce qui suscitera un sentiment de culpabilité et des regrets qui perdureront dans le temps, augmentant ainsi les risques de complication du deuil (Gott et al., 2020).

Gott et ses collègues (2020) font valoir que les normes sociales associées au genre pourraient expliquer pourquoi les femmes proches aidantes rapportent des niveaux plus élevés de fatigue, de stress, d’anxiété et de dépression. Toujours selon ces auteurs, les normes patriarcales associées au genre affectent tout autant les hommes en fin de vie que les hommes proches aidants parce qu’elles nuisent à l’expression des émotions et de la détresse, ce qui entrave le recours à l’aide extérieure et alourdit la tâche des femmes proches aidantes. Pour mieux comprendre l’influence du genre en contexte de fin de vie, il faut aussi tenir compte du contexte social et culturel dans lequel s’inscrit notamment le type de relation entre la personne en fin de vie et le principal proche aidant (Gott et al., 2020). Autrement dit, il s’agit de s’intéresser aux expériences du prendre soin selon diverses perspectives identitaires, telles que le fait d’être époux et épouse, en union libre, veuf, ou encore d’être un enfant adulte prenant soin de son parent âgé.

Alors que la plupart des études sur la proche aidance se sont surtout intéressées aux expériences d’enfants adultes prenant soin de leurs parents âgés, la sociologue Isabelle Van Pevenage et ses collègues (2020) ont exploré la conjugalité en contexte de vieillissement et de fin de vie. Leur étude a mis en lumière trois postures adoptées par les personnes proches aidantes en contexte de relations conjugales. La première renvoie à une posture assumée, qui consiste en une attitude volontaire où la relation est marquée par la satisfaction de prendre soin, la fierté du devoir accompli et le respect de l’engagement à prendre soin jusqu’au bout. La seconde est une posture résignée, fondée sur une logique de réciprocité conjugale où l’aide va de soi, mais est donnée par dépit. Cette posture traduit la volonté du proche aidant de ne pas abandonner le conjoint malade en le gardant le plus longtemps possible à la maison, malgré le lourd fardeau que cela comporte. La troisième est une posture subie, qui est décrite comme un enfermement dans la relation de couple et qui est caractérisée en termes de difficultés, de différences ou d’oppositions, mais aussi en termes d’incapacité à quitter la relation en raison de restrictions financières ou de conflit de valeurs (fidélité, loyauté).

Nouvelle approche de santé publique en soins palliatifs et de fin de vie

Le Québec est l’une des provinces canadiennes les plus touchées par le vieillissement de la population (Institut de la statistique du Québec, 2021). Ce phénomène résulte en une hausse de la prévalence des maladies chroniques et dégénératives, qui entraînent des répercussions importantes sur le système de santé, la santé des personnes proches aidantes et la qualité de la fin de vie des personnes âgées. À cela s’ajoutent aussi des problématiques sociales comme la solitude, l’isolement et la maltraitance, qui ont d’importants impacts sur la qualité de vie et augmentent les risques de mortalité (Holt-Lunstad et al., 2015). Pour faire face à ces défis, la nouvelle approche de santé publique en soins palliatifs, ancrée dans les principes de promotion de la santé en fin de vie et centrée sur les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion, propose une réappropriation des expériences de la fin de vie, de la mort et du deuil à l’extérieur des institutions de soins (Abel et Kellehear, 2022; Sallnow et al., 2016).

Plus précisément, l’approche de santé publique en soins palliatifs a d’abord émergé en réaction au modèle biomédical des SPFV, axé sur la gestion des symptômes des maladies terminales et la prestation de soins en établissement dans les dernières semaines de vie. Partant de la prémisse que l’expérience du mourir est un phénomène social et non un problème médical, Allan Kellehear (1999) promeut un modèle social des SPFV selon lequel prendre soin des personnes en fin de vie, de leurs proches et des personnes endeuillées est une responsabilité collective. Kellehear (2022) fait remarquer que les personnes en fin de vie et leurs proches passent environ 5 % de leur temps avec des professionnels de la santé, tandis que 95 % de leur temps est vécu avec la famille et les amis, dans la communauté, ou encore seul. Non seulement les soins palliatifs et de fin de vie sont principalement axés sur la gestion de la douleur et des symptômes terminaux, mais une grande partie de la recherche en SPFV se concentre sur les aspects médicaux, tandis que le soutien psychosocial, émotionnel, spirituel et communautaire demeure peu étudié, bien qu’il joue un rôle essentiel (Kellehear, 2022).

Les communautés compatissantes sont un exemple d’application du modèle social en soins palliatifs. Ce modèle mise sur les capacités des citoyens à prendre soin les uns des autres en développant une réponse communautaire pour faire face aux problématiques associées au vieillissement, à la fin de vie, à la mort et au deuil (Kellehear, 2013; Wegleitner et al., 2016). Ainsi, la complémentarité entre l’offre de soins de santé dispensés par des professionnels et l’offre de soutien dans la communauté permet de réduire les écarts en matière d’accès, de qualité et de continuité des SPFV. En effet, deux évaluations d’impact des communautés compatissantes ont démontré une augmentation de la taille des réseaux sociaux autour des personnes confrontées à la fin de vie, une augmentation de l’acceptation du soutien et des soins palliatifs, une réduction des admissions à l’hôpital et une diminution du fardeau des proches aidants (Abel et al., 2018; Sallnow et al., 2016). Le modèle social des SPFV démontre clairement sa pertinence théorique et son utilité pour étudier les expériences des soins palliatifs et du décès à domicile.

Méthodologie

La présente analyse différenciée selon le genre a été réalisée à partir des témoignages de proches aidants en contexte de soins palliatifs à domicile au Québec. Les données ont été recueillies dans le cadre d’une recherche plus vaste menant à un doctorat[1] (Lessard, 2021). Il s’agissait d’une recherche-action participative, ancrée dans un paradigme constructiviste, menée entre 2017 et 2020 avec des personnes âgées en fin de vie, des proches aidants endeuillés et une équipe spécialisée en soins palliatifs à domicile dans un centre local de services communautaires (CLSC) de la grande région de Montréal. Cette recherche s’intéressait surtout à l’écart entre la préférence des personnes âgées en fin de vie pour le domicile comme lieu de décès et le lieu de décès réel.

Participants

Les résultats rapportés dans le présent article concernent uniquement l’expérience des personnes proches aidantes endeuillées (n = 18). Ces personnes devaient avoir assumé le rôle d’aidant principal d’une personne de plus de 65 ans qui avait bénéficié de soins palliatifs à domicile sur le territoire du CLSC où l’étude a été réalisée. De plus, leur proche devait être décédé dans les trois à neuf mois précédant le recrutement. Les proches aidants endeuillés qui ont participé à la recherche ont été identifiés à partir de la base de données administrative du programme de soins palliatifs à domicile. Parmi les 26 personnes qui ont été sollicitées pour participer à l’étude, 18 proches aidants ont accepté de m’accorder une entrevue.

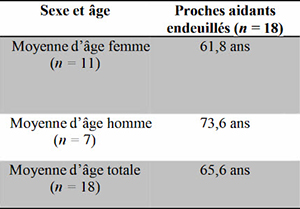

Tableau 1

Âge et sexe des 18 proches aidants endeuillés

Parmi les 18 proches aidants endeuillés recrutés pour cette étude, 11 sont des femmes et sept sont des hommes. Leur âge se situe entre 25 et 80 ans (pour une moyenne de 65,6 ans). Concernant le type de relation du proche aidant avec la personne âgée en fin de vie, 12 étaient l’époux ou l’épouse, trois étaient leurs enfants, deux étaient des époux de secondes noces et une personne était en union libre. À noter que les paires aidant/aidé sont toutes du sexe opposé, sauf dans un cas où la fille, âgée de 25 ans, s’occupait de sa mère âgée de 66 ans. Tous les participants (incluant les personnes âgées en fin de vie) se sont identifiés comme des personnes cisgenres et hétérosexuelles.

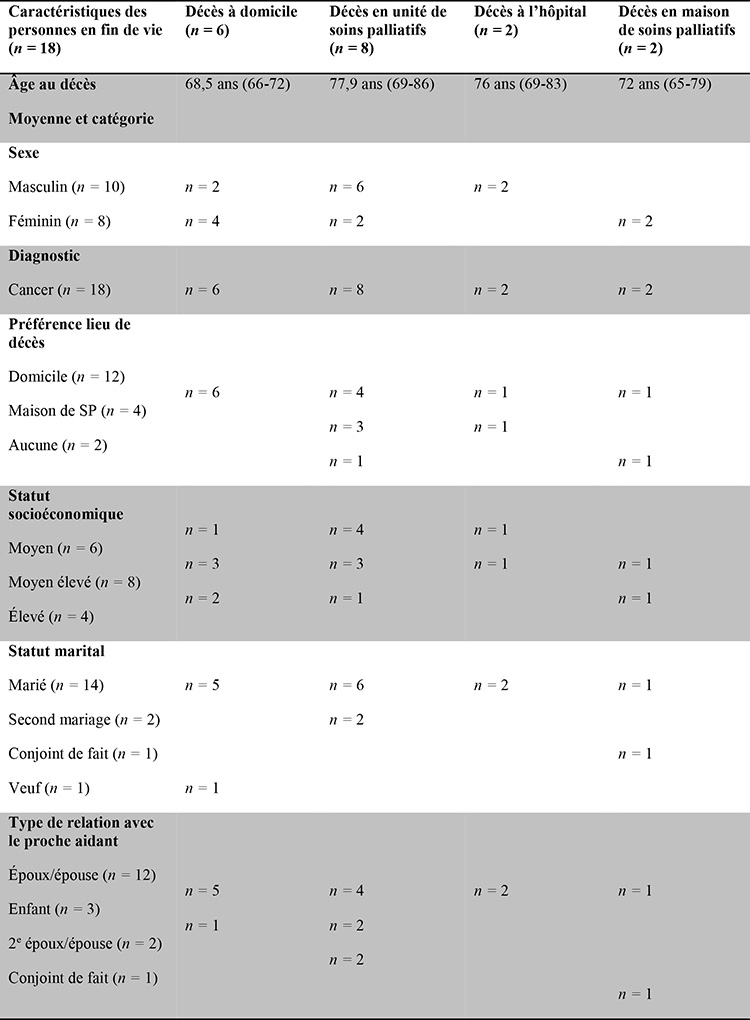

Tableau 2

Caractéristiques et lieu de décès des 18 personnes suivies en soins palliatifs à domicile entre octobre 2017 et septembre 2018

Collecte de données

La collecte de données a eu lieu entre avril et décembre 2018. À partir d’une grille d’entrevue élaborée selon quatre thèmes préalablement identifiés dans la littérature sur les soins palliatifs et le décès à domicile (préférences quant au lieu de soins palliatifs et de décès par rapport au lieu de décès réel; caractéristiques personnelles de l’aidant; conséquences du rôle d’aidant sur la santé; soutien reçu), des entretiens semi-dirigés ont été réalisés au domicile des 18 proches aidants endeuillés. Les proches aidants étaient invités à raconter la trajectoire de soins et de décès de leur proche. La durée moyenne des entretiens avec les proches endeuillés était environ d’une heure (entre 31 min et 1 h 22).

Analyse des données et analyses différenciées selon le genre

Toutes les entrevues ont été transcrites, puis analysées selon l’approche générale inductive (Thomas, 2003). Cette approche consiste à condenser les données brutes en un résumé synthèse, à établir des liens entre les objectifs de l’étude et les résultats préliminaires, puis à développer un modèle explicatif ou une théorie au sujet des fondements des expériences mises en lumière par la recherche. Comme il s’agit d’une approche inductive, l’analyse thématique a consisté à trianguler les sources de données (observation participante, entrevues et groupes de discussion) et les points de vue des participants (personnes âgées en fin de vie, proches aidants endeuillés et professionnels de la santé) pour faire émerger les expériences similaires et différentes. Les analyses ont été produites à l’aide du logiciel NVivo 12 Plus, ce qui a permis de créer des catégories spécifiques selon le genre à l’étape du codage des données. L’analyse différenciée selon le genre a ainsi fait ressortir les expériences similaires et différentes entre les femmes et les hommes proches aidants.

Résultats

Les récits d’expérience recueillis auprès des participants montrent plusieurs points communs entre ce que vivent les hommes et les femmes en tant que proches aidants en contexte de soins palliatifs à domicile. Cependant, selon la perception des personnes proches aidantes, deux aspects expérientiels diffèrent selon le genre du proche aidant et celui de la personne en fin de vie. Les participants font état de différences attribuables au genre relativement à l’acceptation de la maladie et de la mort prochaine par la personne âgée en fin de vie, et relativement au constat d’épuisement et au besoin d’avoir accès aux services de répit mentionnés par les personnes proches aidantes.

Acceptation de la maladie et de la mort prochaine

Le déni et le tabou de la mort[2] jouent un rôle important pour expliquer les attitudes et les comportements des hommes âgés en fin de vie, selon les proches aidantes endeuillées. En effet, le tabou de la mort est l’un des aspects qui est ressorti le plus fortement de la triangulation des données et des points de vue. Par exemple, Lucia, qui prenait soin de son père âgé de 86 ans, témoigne de la puissance du déni de son père, qui affirmait : « Mon cancer, il n’est pas cancéreux. » (Lessard, 2021, p. 189) Selon les propos des personnes proches aidantes, l’acceptation de la maladie, de la perte d’autonomie et de la mort prochaine s’est avérée plus difficile pour les hommes âgés en fin de vie que pour les femmes dans la même situation. Cette difficulté à accepter la situation de fin de vie génère une souffrance difficile à supporter pour les femmes proches aidantes.

En effet, sept femmes proches aidantes sur les dix qui prenaient soin d’un homme en fin de vie (l’époux ou le père) ont déclaré avoir subi de la colère et de l’agressivité de leur part. Elles mentionnent que les comportements agressifs et colériques se sont manifestés par un refus de discuter ou d’envisager la fin de vie et la mort prochaine (déni et évitement). Ces comportements se sont aussi manifestés par un refus d’utiliser les aides techniques, comme une chaise d’aisance pour les soins d’hygiène, une marchette, un lit thérapeutique ou un fauteuil roulant, offertes gratuitement ou à faibles coûts pour faciliter les soins palliatifs à domicile. Parmi les sept hommes proches aidants, aucun n’a rapporté avoir été confronté à des situations semblables. Au contraire, l’expérience des hommes proches aidants se démarque par le plaisir et la satisfaction qu’ils disent avoir ressentis en prenant soin de leur conjointe.

Parmi les femmes proches aidantes qui ont fait état de l’incapacité des hommes en fin de vie à aborder le sujet de la mort prochaine, certaines l’interprètent comme un refus de mourir. Claudette résume les difficultés auxquelles elle a dû faire face :

C’est que y disait qu’y voulait pas mourir. Mais euh avant, avant qu’y soit malade, y disait « moi, quand je vais être malade, je vais décider, je vais tirer la plogue, je vais m’en aller ». Bon. Mais là, quand c’est arrivé, le moment où c’était prêt à ça, lui était pas prêt. Pis y voulait pas partir. Faque je pouvais pas y parler, je pouvais pas lui dire « ben y faut que tu te prépares ». Non, y’en était pas question. C’est à peu près le seul regret que j’ai, de pas avoir été capable d’en discuter plus avec, parce qu’y était pas capable.

Lessard, 2021, p. 189

Catheline explique aussi avoir été confrontée au déni de la mort de son père : « C’est comme si les informations, y’est entendait pas, qu’y voulait pas entendre, qu’y voulait pas accepter. » (Lessard, 2021, p. 176) Rose, qui a accompagné bénévolement des mourants durant une longue période de sa vie, exprime sa déception de ne pas être parvenue à faire cheminer son époux vers l’acceptation de la mort : « Pis un moment donné à l’hôpital, j’étais en train d’lui, j’lui parlais d’la mort. J’voulais le préparer, pis y m’a dit “j’ai l’impression que tu parles à quelqu’un d’autre. C’est pas à moi que tu dis ça, ça m’appartient pas”. » (Lessard, 2021, p. 176) Quant à Pierrette, elle dénonce le tabou de la mort dans la culture québécoise : « On en parle pu, de la mort. Tout le monde est immortel, tout le monde est beau, tout le monde vit. Pis moi euh, moi, c’est vraiment pas. » (Lessard, 2021, p. 176)

Les femmes proches aidantes ont donc dû développer diverses stratégies pour faciliter l’accompagnement de la fin de vie à domicile de leurs proches. Par exemple, une proche aidante a utilisé l’humour, une autre a fait appel à un psychologue à domicile. Une proche aidante a même dû établir une entente écrite formelle qui stipulait les règles à respecter pour qu’elle puisse continuer à prendre soin de son époux à domicile. Elle affirme que si son époux n’avait pas respecté cette entente, qui incluait notamment l’utilisation d’un langage respectueux, elle l’aurait quitté, tellement la situation lui apparaissait intolérable. Parmi les onze proches aidantes endeuillées, sept ont exprimé des regrets et un sentiment de culpabilité parce qu’elles ne sont pas parvenues à faire cheminer leur proche vers l’acceptation de la mort, ce qui était pour elles l’un des critères de la bonne mort.

De l’épuisement et du besoin de répit

En plus d’engendrer des regrets et un sentiment de culpabilité, les difficultés vécues par les proches aidantes face à la souffrance des hommes âgés en fin de vie ont eu pour conséquence d’augmenter le degré d’épuisement pendant la trajectoire de fin de vie. Les dix femmes proches aidantes d’un homme âgé en fin de vie ont mentionné avoir ressenti de l’épuisement physique, de la fatigue et des douleurs pendant la trajectoire de fin de vie. Ce fardeau s’ajoutait à celui vécu pendant la trajectoire de la maladie, comme l’explique Claudette, âgée de 76 ans : « Ça faisait quarante-deux mois que je n’avais pas dormi une nuit complète. Quand on a appris la nouvelle, après ça, y’a eu trente-trois traitements de radiothérapie, avec d’la chimio pis toute. Après ça, ben ça allait, ça allait pas. » (Lessard, 2021, p. 192) Un seul homme proche aidant sur sept a rapporté avoir vécu de l’épuisement émotionnel pendant la trajectoire de la fin de vie. Cet homme était d’ailleurs le seul en union libre et ne vivait pas sous le même toit que sa conjointe, ce qui peut expliquer pourquoi son expérience diffère de celle des autres proches aidants endeuillés.

Le poids supporté pendant la trajectoire de la maladie précédant la fin de vie ne semble pas affecter les hommes proches aidants de la même façon. En effet, le témoignage de Robert, 76 ans, qui a accompagné son épouse atteinte de cancer durant 10 ans avant son décès, démontre une expérience du prendre soin en fin de vie qui se distingue de celle des femmes proches aidantes : « C’était pas une corvée pour moi de m’occuper de mon épouse. J’étais assez content d’y remettre c’qu’avait faite pour moi. » (Lessard, 2021, p. 193) Selon les témoignages recueillis dans le cadre de cette étude, les expériences des hommes proches aidants sont caractérisées par le plaisir et la satisfaction de prendre soin de leur conjointe en fin de vie. Melik, 72 ans, explique la satisfaction qu’il a tirée de son expérience : « Le faite que j’ai pu lui donner mon possible pour l’aider, ça m’a donné une satisfaction morale et, dans ces périodes-là, j’ai fait presque tout ce qu’elle voulait. » (Lessard, 2021, p. 193)

Non seulement les proches aidantes endeuillées ont rapporté avoir subi de l’épuisement pendant la trajectoire de la maladie, mais pour plusieurs d’entre elles, cet état a aussi perduré dans la trajectoire de deuil. Le fait d’avoir permis à son époux de décéder au lieu de son choix a pu être un élément consolateur, mais seules deux femmes proches aidantes sont parvenues à le faire, comme le montre le tableau 2, qui indique que parmi les six personnes qui voulaient mourir chez elles et qui sont décédées à leur domicile, deux seulement étaient des hommes. Édith, 68 ans, qui est l’une de ces deux proches aidantes, témoigne :

Je sais que c’est ça qu’il voulait, lui aussi [mourir à la maison], pis que je l’ai faite jusqu’au bout. Je suis fière de l’avoir fait, de ne pas avoir flanché. J’aurais pas voulu être obligée de le rentrer à l’hôpital parce que j’étais épuisée. J’ai eu la force heureusement jusqu’au bout là, mais avec du soutien, toujours.

Lessard, 2021, p. 192

Les hommes proches aidants rapportent aussi que l’épuisement s’est manifesté après le décès de leur proche, comme l’explique Frédéric, 70 ans :

C’est plus après que j’ai trouvé difficile. Mais pendant, non. Pis je faisais les repas […]. L’anxiété, même encore des fois, je me demande si je ne devrais pas aller voir un psychologue […]. Après deux semaines, un mois là, je ressens [ressentais] encore plus la solitude. [Silence. Pleurs.] S’cusez. Le manque de l’autre. Surtout moi ici, je travaille comme là les tâches d’automne. On était toujours ensemble à le faire, mais là elle n’est plus là. Ouais, c’est ça.

Lessard, 2021, p. 192

En revanche, il importe de distinguer l’épuisement associé aux tâches et à l’accompagnement en fin de vie et les manifestations normales du deuil, notamment la fatigue, l’anxiété et la tristesse (Hanus, 2006).

Par ailleurs, les plus grandes difficultés vécues par les proches aidantes tout au long de la trajectoire de la maladie et de la fin de vie expliquent aussi qu’elles aient exprimé de plus grands besoins de répit à domicile. Effectivement, cinq proches aidantes sur onze disent avoir eu recours aux services de répit à domicile offerts par le CLSC, alors qu’aucun homme proche aidant n’y a eu recours. D’après le discours des proches aidants endeuillés, une des pistes d’explication réside dans le fait que les femmes en fin de vie (n = 7) accordent une plus grande importance au soutien émotionnel qu’apporte la famille élargie (la belle-famille, le gendre, la bru, les neveux et nièces). Du côté des hommes en fin de vie (n = 11), on observe la présence de la famille proche (des enfants, de la fratrie), mais uniquement pour de l’aide ponctuelle à l’égard des tâches domestiques comme les repas ou pour une présence de courte durée, ce qui est cohérent avec le témoignage des proches aidantes à l’effet que les hommes en fin de vie ont de la difficulté à accepter l’aide au bon moment et que plusieurs refusent de discuter de la fin de vie et de la mort prochaine.

Discussion

Vieillir et mourir chez soi est le souhait de la majorité des Québécois, mais l’écart entre la préférence pour le lieu de décès et le lieu de décès réel demeure élevé, ce que l’on peut observer même pour notre petit groupe de participants (voir le tableau 2). Les attitudes de déni et d’évitement de la mort ont aussi des répercussions importantes en contexte de soins palliatifs à domicile. Ces répercussions ont différentes implications selon le genre de la personne en fin de vie et du proche aidant.

Les résultats de notre analyse différenciée selon le genre ont révélé une grande détresse chez les hommes âgés en fin de vie. Selon la perception des proches aidants rencontrés en entrevue, cette détresse s’exprime par des attitudes de déni (l’évitement, un refus de discuter de la fin de vie et de la mort, et la non-acceptation de la mort) et des comportements de mépris de la mort (la colère, l’agressivité et le refus de toute aide non médicale). Pour Gott et ses collègues (2020), la souffrance des hommes en fin de vie serait attribuable aux normes patriarcales et aux modèles de masculinité, qui enferment la souffrance et la détresse des hommes dans le silence et empêchent l’expression des émotions. Les plus grandes difficultés des hommes en fin de vie à accepter la maladie et la mort prochaine alourdissent le fardeau des proches aidantes, qui sont alors plus nombreuses à devoir composer avec un sentiment d’échec associé à une mauvaise mort.

Le cumul des obstacles peut expliquer le plus grand état d’épuisement des femmes proches aidantes durant la trajectoire de la fin de vie. En plus de subir la colère et l’agressivité des hommes en fin de vie, elles tentent de se conformer aux désirs de leurs proches et aux critères de la bonne mort. Plus encore, le déni de la mort semble un important obstacle à la mise en oeuvre des soins et des services qui favorisent une fin de vie à domicile et qui facilitent la tâche des proches aidantes. L’état d’épuisement des proches aidantes semble donc lié au souhait de la personne en fin de vie quant au lieu de son décès et à un sentiment de culpabilité et des regrets lorsque ce souhait ne peut être respecté. Le discours des hommes proches aidants et celui d’Édith, qui était fière d’avoir pu maintenir son conjoint à domicile jusqu’au bout, renvoie également au fait que le décès à domicile est perçu comme une marque de succès. Même si le plaisir et la satisfaction à prendre soin semblent contribuer à prévenir l’épuisement des hommes proches aidants pendant la trajectoire de la fin de vie, ces derniers font aussi état de problèmes d’épuisement après le décès.

D’ailleurs, ces résultats sont cohérents avec les trois postures adoptées par les proches aidants en contexte de relations conjugales décrites par Van Pevenage et ses collègues (2020). En interprétant ces résultats selon ces trois postures (assumée, résignée et subie), il est possible de constater l’influence du genre sur ces expériences. Ainsi, la posture assumée correspond au plaisir et à la satisfaction de prendre soin qui ressortent dans le discours des hommes proches aidants. La posture résignée correspond aux expériences d’épuisement décrites par les proches aidantes pendant et après la trajectoire de la fin de vie. De plus, cette posture peut expliquer le plus grand recours des proches aidantes à l’aide formelle pour ne pas abandonner leur conjoint malade et pour le garder le plus longtemps possible à la maison. Enfin, la posture subie, décrite comme un enfermement dans une relation conjugale dysfonctionnelle, correspond aux expériences de violence auxquelles les femmes proches aidantes rapportent avoir été confrontées.

L’approche de santé publique en soins palliatifs et le modèle des communautés compatissantes font la promotion du soutien communautaire des personnes faisant face à la maladie grave, à la fin de vie, à la mort et au deuil. Les résultats présentés dans cet article démontrent clairement le besoin de soutien formel et informel pour favoriser le maintien à domicile jusqu’au décès. Par ailleurs, les mesures d’impact des communautés compatissantes démontrent notamment une augmentation de la taille des réseaux de sociabilité qui soutiennent les personnes confrontées à la fin de vie, une augmentation de l’acceptation de l’aide et du soutien, et une diminution du fardeau des personnes proches aidantes (Abel et al., 2018; Sallnow et al., 2016). De telles initiatives semblent donc répondre aux besoins des personnes en fin de vie et des personnes proches aidantes en contexte de soins palliatifs à domicile.

Le fait que la plupart des personnes en fin de vie passent environ 95 % de leur temps auprès de leurs familles et de leurs amis dans leur communauté rappelle l’importance de mener des recherches qui s’intéressent à cet espace-temps et de porter une attention particulière aux besoins relatifs à la diversité de genre afin de mieux y répondre. De plus, la recherche en SPFV ne peut véritablement rendre compte de la diversité des expériences du mourir et du deuil, car les personnes qui ont accès aux SPFV sont généralement atteintes d’un cancer et elles demeurent une minorité au Canada. Les approches de santé publique en fin de vie élargissent considérablement le champ de la recherche en SPFV et éclairent au passage les inégalités sociales qui se déploient inévitablement en fin de vie. En tenant compte de la diversité des expériences du mourir, de la mort et du deuil, en s’intéressant aux déterminants sociaux du mourir, la recherche peut soutenir la réappropriation de ces expériences à l’extérieur des institutions de soins et contribuer à réduire l’écart entre le lieu de décès souhaité et le lieu de décès réel.

Limites

Les résultats présentés dans cet article sont limités aux différences attribuables au genre qui ont été relevées lors de l’analyse des récits d’expérience de 18 proches aidants endeuillés. Ils ne rendent pas compte de toute la complexité des expériences des proches aidants en contexte de soins palliatifs à domicile. Bien qu’une analyse différenciée selon le genre ait été réalisée, d’autres facteurs pourraient également expliquer les différences observées, notamment la dynamique relationnelle qui précède la trajectoire de fin de vie, l’âge des personnes en fin de vie ou le fait que le tabou et le déni de la mort s’expriment différemment selon le genre. D’autres études portant spécifiquement sur le genre, incluant les personnes LGBTQ+, seront nécessaires pour mieux comprendre la diversité des expériences des proches aidants en contexte de soins palliatifs à domicile et leur offrir un meilleur soutien.

Vers une meilleure compréhension de la diversité des expériences du mourir

Le vieillissement accéléré de la population québécoise au cours de la prochaine décennie, la préférence des personnes âgées et de leurs proches pour vieillir et mourir à domicile, le faible accès aux soins palliatifs à domicile et la proche aidance comme fondement des politiques de maintien à domicile appellent à mettre en place des solutions novatrices pour mieux soutenir les personnes qui désirent vieillir et mourir chez elles. Les expériences vécues qui ont été racontées par les femmes et les hommes proches aidants dans le cadre de cette recherche ont démontré que deux dimensions des expériences d’accompagnement en fin de vie à domicile sont vécues différemment selon le genre du proche aidant et de la personne en fin de vie. La première dimension concerne une forme de violence relationnelle que subissent les femmes proches aidantes, qu’elles attribuent au déni de la mort et au refus de mourir des hommes âgés en fin de vie. L’autre dimension caractéristique de l’expérience des femmes proches aidantes concerne de plus grands besoins de répit, un plus grand état d’épuisement pendant et après la trajectoire de fin de vie. À l’inverse, les expériences des hommes proches aidants sont marquées par le plaisir et la satisfaction à prendre soin, qui semblent prévenir l’épuisement pendant la trajectoire de la fin de vie.

S’intéresser à la diversité des expériences de la fin de vie, du mourir et du deuil révèle des besoins spécifiques au genre des personnes en fin de vie et des proches aidants. La situation doit être envisagée comme un tout, c’est-à-dire qu’il faut écouter et comprendre la souffrance des hommes en fin de vie pour aussi être en mesure d’agir sur le fardeau des proches aidantes. Il s’agit là d’un problème à l’échelle de la société et de la culture qui dépasse largement les capacités du système de santé. C’est pourquoi une approche de santé publique en soins palliatifs est nécessaire pour développer des réponses communautaires, sociales et culturelles à des enjeux qui englobent ces dimensions. Les services de santé auront beau augmenter le nombre d’heures de répit et de soutien à domicile pour mieux soutenir les proches aidantes, cela ne permettra pas de soulager la souffrance des hommes âgés en fin de vie, d’apaiser leur colère et de contrer les manifestations de violence qu’elle suscite. Qui plus est, la colère et l’agressivité se sont justement manifestées par un refus d’accepter l’aide offerte.

L’approche de santé publique en soins palliatifs ne se limite pas à la promotion de la santé en fin de vie. Elle met aussi en lumière les déterminants sociaux du mourir, les enjeux socioculturels, les conflits familiaux et les tensions interpersonnelles, qui se jouent avec plus d’intensité en fin de vie, mais qui traversent toute la trajectoire de vie. Au-delà du paradigme de la bonne et de la mauvaise mort, une meilleure compréhension de la diversité des expériences de la fin de vie, du mourir et du deuil permet d’élargir l’horizon de la recherche en soins palliatifs et de fin de vie, et de favoriser une meilleure qualité de vie pour toutes les parties prenantes.

Appendices

Notes

-

[1]

La recherche de doctorat a reçu l’approbation du comité d’éthique de l’Université d’Ottawa et du comité scientifique et d’éthique à la recherche du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) responsable du CLSC où les données ont été collectées. Les participants ont été informés de leur droit de refuser de répondre aux questions ou de mettre fin à l’entrevue en tout temps. Une liste de ressources d’aide et de soutien était incluse à la fin du formulaire de consentement. Une entente préalable avec un organisme d’accompagnement en fin de vie et dans le deuil a été prise afin de pouvoir offrir un soutien à toute personne qui en aurait ressenti le besoin, mais aucun participant n’y a eu recours.

-

[2]

Dans le cadre de cette étude, le tabou de la mort est défini comme « un malaise culturel entourant la mort, qui s’exprime par des attitudes et des comportements de déni, de mépris et d’évitement de la mort » (Lessard, 2021, p. 174).

Bibliographie

- Abel, J., Kingston, H., Scally, A., Hartnoll, J., Hannam, G., Thomson-Moore, A. et Kellehear, A. (2018). Reducing emergency hospital admissions: A population health complex intervention of an enhanced model of primary care and compassionate communities. British Journal of General Practice, 68(676), e803-e810. https://doi.org/10.3399/bjgp18X699437

- Abel, J. et Kellehear, A. (dir.). (2022). Oxford textbook of public health palliative care. Oxford University Press.

- Agar, M., Currow, D. C., Shelby-James, T. M., Plummer, J., Sanderson, C. et Abernethy, A. P. (2008). Preference for place of care and place of death in palliative care: Are these different questions? Palliative Medicine, 22(7), 787-795. https://doi.org/10.1177/0269216308092287

- Alonso-Babarro, A., Bruera, E., Varela-Cerdeira, M., Boya-Cristia, M. J., Madero, R., Torres-Vigil, I., De Castro, J. et González-Barón, M. (2011). Can this patient be discharged home? Factors associated with at-home death among patients with cancer. Journal of Clinical Oncology, 29(9), 1159-1167. https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2010.31.6752

- Ariès, P. (1975). Western attitudes toward death: From the Middle Ages to the present. John Hopkins University Press.

- Brazil, K., Bedard, M. et Willison, K. (2002). Factors associated with home death for individuals who receive home support services: a retrospective cohort study. BMC Palliative Care, 1(1), 1-6. https://link.springer.com/article/10.1186/1472-684X-1-2

- Castra, M. (2010). L’émergence d’une nouvelle conception du « bien mourir » : les soins palliatifs comme médicalisation et professionnalisation de la fin de vie. Revue internationale de soins palliatifs, 25(1), 14-17. https://www.cairn.info/revue-infokara-2010-1-page-14.htm

- Conseil du statut de la femme. (2018). Portrait. Les proches aidantes et les proches aidants au Québec : analyse différenciée selon les sexes. Gouvernement du Québec. https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/por_proches_aidants20180419_web.pdf

- Costa, V., Earle, C. C., Esplen, M. J., Fowler, R., Goldman, R., Grossman, D., Levin, L., Manuel, D. G., Sharkey, S., Tanuseputro, P. et You, J. J. (2016). The determinants of home and nursing home death: A systematic review and meta-analysis. BMC Palliative Care, 15(1), 1-15. https://doi.org/10.1186/s12904-016-0077-8

- Danielsen, B. V., Sand, A. M., Rosland, J. H. et Førland, O. (2018). Experiences and challenges of home care nurses and general practitioners in home-based palliative care – a qualitative study. BMC Palliative Care, 17(1), 1-13. https://doi.org/10.1186/s12904-018-0350-0

- Dubuc, A. (2021). Soins à domicile : le statut quo ne sera plus possible. Institut du Québec. https://institutduquebec.ca/wp-content/uploads/2021/08/202108-IDQ-Soins-a-domicile.pdf

- Funk, L., Stajduhar, K. I., Toye, C., Aoun, S., Grande, G. E. et Todd, C. J. (2010). Part 2: Homebased family caregiving at the end of life: A comprehensive review of published qualitative research (1998-2008). Palliative Medicine, 24(6), 594-607. https://doi.org/10.1177/0269216310371411

- Funk, L. M., Mackenzie, C. S., Cherba, M., Del Rosario, N., Krawczyk, M., Rounce, A., Stajduhar, K. et Cohen, S. R. (2022). Where would Canadians prefer to die? Variation by situational severity, support for family obligations, and age in a national study. BMC Palliative Care, 21(1), 1-12. https://doi.org/10.1186/s12904-022-01023-1

- Gomes, B. et Higginson, I. J. (2006). Factors influencing death at home in terminally ill patients with cancer: systematic review. BMJ, 332(7540), 515- 521. https://doi.org/10.1136/bmj.38740.614954.55

- Gomes, B., Calanzani, N., Gysels, M., Hall, S. et Higginson, I. J. (2013). Heterogeneity and changes in preferences for dying at home: A systematic review. BMC Palliative Care, 12(1), 1-13. https://doi.org/10.1186/1472-684X-12-7

- Gott, M., Morgan, T. et Williams, L. (2020). Gender and palliative care: A call to arms. Palliative Care and Social Practice, 14, 1-15. https://doi.org/10.1177/2632352420957997

- Guerriere, D., Husain, A., Marshall, D., Zagorski, B., Seow, H., Brazil, K., Kennedy, J., McLernon, R., Burns, S. et Coyte, P. C. (2015). Predictors of place of death for those in receipt of home-based palliative care services in Ontario, Canada. Journal of Palliative Care, 31(2), 76-88. https://doi.org/10.1177/082585971503100203

- Hanus, M. (2006). Deuils normaux, deuils difficiles, deuils compliqués et deuils pathologiques. Annales médico-psychologiques, revue psychiatrique, 164(4), 349-356. https://doi.org/10.1016/j.amp.2006.02.003

- Hart, B., Sainsbury, P. et Short, S. (1998). Whose dying? A sociological critique of the “good death”. Mortality, 3(1), 65-77. https://doi.org/10.1080/713685884

- Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T. et Stephenson, D. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: A meta-analytic review. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 227-237. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691614568352

- Institut canadien d’information sur la santé. (2023). Accès aux soins palliatifs au Canada. https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/access-to-palliative-care-in-canada-2023-report-fr.pdf

- Institut de la statistique du Québec. (2021). Le bilan démographique du Québec. Gouvernement du Québec. https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/bilan-demographique-du-quebec-edition-2021.pdf

- Institut de la statistique du Québec. (2022). Les personnes proches aidantes au Québec en 2018. Gouvernement du Québec. https://statistique.quebec.ca/fr/produit/publication/personnes-proches-aidantes-quebec-2018

- Karlsen, S. et Addington-Hall, J. (1998). How do cancer patients who die at home differ from those who die elsewhere? Palliative Medicine, 12(4), 279-286. https://doi.org/10.1191/026921698673427657

- Kellehear, A. (1999). Health-promoting palliative care: Developing a social model for practice. Mortality, 4(1), 75-82. https://doi.org/10.1080/713685967

- Kellehear, A. (2007). A social history of dying. Cambridge University Press.

- Kellehear, A. (2013). Compassionate communities: End-of-life care as everyone’s responsibility. QJM: An International Journal of Medicine, 106(12), 1071-1075. https://doi.org/10.1093/qjmed/hct200

- Kellehear, A. (2022). The social nature of dying and the social model of health. Dans J. Abel et A. Kellehear (dir.). Oxford textbook of public health palliative care (p. 22-29). Oxford University Press.

- Ko, M.-C., Huang, S.-J., Chen, C.-C., Chang, Y.-P., Lien, H.-Y., Lin, J.-Y., Woung, L.-C. et Chan, S.-Y. (2017). Factors predicting a home death among home palliative care recipients. Medicine, 96(41), e8210, 1-7. https://doi.org/10.1097/md.0000000000008210

- Lessard, É. (2021). Mourir chez soi dans une société postmortelle : une recherche-action participative auprès des personnes âgées en fin de vie, de proches aidants endeuillés et d’une équipe dédiée en soins palliatifs à domicile au Québec [Thèse de doctorat, Université d’Ottawa]. Recherche uO. http://dx.doi.org/10.20381/ruor-26257

- Loi concernant les soins de fin de vie. RLRQ, c.S-32.0001. https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/S-32.0001.pdf

- Luckett, T., Davidson, P. M., Lam, L., Phillips, J., Currow, D. C. et Agar, M. (2013). Do community specialist palliative care services that provide home nursing increase rates of home death for people with life-limiting illnesses? A systematic review and meta-analysis of comparative studies. Journal of pain and symptom management, 45(2), 279-297. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2012.02.017

- Maetens, A., Beernaert, K., Deliens, L., Gielen, B. et Cohen, J. (2019). Who finds the road to palliative home care support? A nationwide analysis on the use of supportive measures for palliative home care using linked administrative databases. PloS One, 14(3), e0213731, 1-13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213731

- Maida, V. (2002). Factors that promote success in home palliative care: A study of a large suburban palliative care practice. Journal of palliative care, 18(4), 282-286. https://doi.org/10.1177/082585970201800406

- McEwen, R., Asada, Y., Burge, F. et Lawson, B. (2018). Associations between home death and the use and type of care at home. Journal of palliative care, 33(1), 26-31. https://doi.org/10.1177/0825859717751933

- McLean, S., Gomes, B. et Higginson, I. J. (2017). The intensity of caregiving is a more important predictor of adverse bereavement outcomes for adult-child than spousal caregivers of patients who die of cancer. Psycho‐oncology, 26(3), 316-322. https://doi.org/10.1002/pon.4132

- Milligan, C., Turner, M., Blake, S., Brearley, S., Seamark, D., Thomas, C., Wang, X. et Payne, S. (2016). Unpacking the impact of older adults’ home death on family care-givers’ experiences of home. Health & place, 38, 103-111. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2016.01.005

- Ministère de la Famille. (2018). Les aînés du Québec. Quelques données récentes (2e éd.). Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/aines-quebec-chiffres.pdf

- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2003). Chez soi : le premier choix. La politique de soutien à domicile. Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2002/02-704-01.pdf

- Ministère de la Santé et des Services sociaux et Ministère de la Famille et des Aînés. (2012). Vieillir et vivre ensemble : chez soi, dans sa communauté, au Québec. Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/F-5234-MSSS.pdf

- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2018). Un Québec pour tous les âges : le Plan d’action 2018-2023. Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/F-5234-MSSS-18.pdf

- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2022). Pour un accès équitable à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité : plan d’action 2020-2025. Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2022/22-828-04W.pdf

- Ministère de la Santé et de Services sociaux. (2023). Orientations en soutien à domicile. Actualisation de la politique « Chez soi : le premier choix ». Gouvernement du Québec. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2023/23-704-01W.pdf

- Noble, B., King, N., Woolmore, A., Hughes, P., Winslow, M., Melvin, J., Brooks, J., Bravington, A., Ingleton, C. et Bath, P. A. (2015). Can comprehensive specialised end‐of‐life care be provided at home? Lessons from a study of an innovative consultant‐led community service in the UK. European journal of cancer care, 24(2), 253-266. https://doi.org/10.1111/ecc.12195

- Organisation mondiale de la Santé. (2020). Soins palliatifs. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care

- Reyniers, T., Houttekier, D., Cohen, J., Pasman, H. R. et Deliens, L. (2014). What justifies a hospital admission at the end of life? A focus group study on perspectives of family physicians and nurses. Palliative medicine, 28(7), 941-948. https://doi.org/10.1177/0269216314522317

- Sallnow, L., Richardson, H., Murray, S. A. et Kellehear, A. (2016). The impact of a new public health approach to end-of-life care: A systematic review. Palliative medicine, 30(3), 200-211. https://doi.org/10.1177/0269216315599869

- Société canadienne du cancer – Division du Québec. (2013). Soins de fin de vie au Québec. Priorité aux soins palliatifs : accès, temps et lieu. Mémoire présenté à la Commission de la santé et des services sociaux dans le cadre de l’étude du projet de loi sur les soins de santé en fin de vie. Société canadienne du cancer.

- Statistique Canada. (2022). Tableau 13-10-0715-01. Décès, selon le lieu de décès (en milieu hospitalier ou ailleurs qu’en milieu hospitalier). https://doi.org/10.25318/1310071501-fra

- St. Onge, P. et M.-L. Shaw. (2021). COVID-19 et le désastre des SLD au Québec : près de 6700 vies auraient pu être épargnées. Institut Économique de Montréal. https://www.iedm.org/fr/covid-19-et-le-desastre-des-sld-au-quebec-pres-de-6700-vies-auraient-pu-etre-epargnees

- Thomas, D. R. (2003). A general inductive approach for qualitative data analysis. School of Population Health, University of Auckland. http://www.frankumstein.com/PDF/Psychology/Inductive%20Content%20Analysis.pdf

- Topf, L., Robinson, C. A. et Bottorff, J. L. (2013). When a desired home death does not occur: The consequences of broken promises. Journal of Palliative Medicine, 16(8), 875-880. https://doi.org/10.1089/jpm.2012.0541

- Van Pevenage, I., Dauphinais, C., Dupont, D. et Bourgeois-Guérin, V. (2020). Proche aidance et conjugalité aux âges avancés : motivations et postures. Gérontologie et société, 42(161), 37-54. https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2020-1-page-37.htm

- Wales, J., Kalia, S., Moineddin, R. et Husain, A. (2019). The impact of socioeconomic status on place of death among patients receiving home palliative care in Toronto, Canada: A retrospective cohort study. Journal of Palliative Care, 35(3), 167-173. https://doi.org/10.1177/0825859719855020

- Wegleitner, K., Heimerl, K. et Kellehear, A. (dir.). (2016). Compassionate communities: case studies from Britain and Europe. Routledge.

List of tables

Tableau 1

Âge et sexe des 18 proches aidants endeuillés

Tableau 2

Caractéristiques et lieu de décès des 18 personnes suivies en soins palliatifs à domicile entre octobre 2017 et septembre 2018