Abstracts

Résumé

Selon Le Journal de Montréal (23 juin 2018), « le français est absent ou presque à Ottawa ». C’est pour mieux en juger que j’ai mené ma propre enquête sur la présence du français dans l’affichage public extérieur de différents quartiers de la ville. Mes observations confirment qu’effectivement, le français se fait plutôt timide dans le paysage linguistique de la capitale et qu’en dehors du secteur public, on affiche presque exclusivement en anglais. À première vue, on pourrait présumer que les francophones de la région en tirent un réel ombrage. M’inspirant de la géographie du bien-être, je soutiens plutôt la thèse voulant que, sans attentes envers le paysage dans lequel ils évoluent au quotidien, les francophones d’Ottawa ne se sentent pas nécessairement exclus des lieux qu’ils fréquentent du seul fait que leur présence n’y est pas signifiée dans le paysage. Leur appartenance et leur identité n’en seraient pas nécessairement menacées, ainsi que le sentiment d’être à « leur place » dans la ville, pour reprendre un terme cher à la géographie contemporaine.

Abstract

According to the Journal de Montréal (June 23, 2018), “French is absent or almost absent in Ottawa.” It is to gain a better appreciation of the situation that I conducted my own investigation on the incidence of French in outdoor public signage in different parts of the city. My observations confirm that, indeed, French is rather timid in the linguistic landscape of the capital and that except for the public sector, English prevails. One might assume that Francophones suffer from this. Inspired by the geography of well-being, I rather support the argument that, without expectations for the landscape in which they evolve on a daily basis, Ottawa’s Francophones do not necessarily feel excluded from the city simply because their presence is not signified in the landscape. Their belonging and identity would not necessarily be threatened, as well as the feeling of being in “their place” in the city, to speak in geographical terms.

Article body

Ottawa, une capitale bilingue? « Sorry, I don’t speak French ». Le français est absent ou presque à Ottawa malgré des statuts de capitale canadienne et de ville bilingue.

Le Journal de Montréal, 23 juin 2018

C’est par ce constat implacable que s’ouvre le dossier publié par Le Journal de Montréal, le 23 juin 2018, sur la langue dans la capitale fédérale. Un de ses journalistes, Guillaume St-Pierre, venait d’y passer 12 heures dans la peau d’un touriste francophone pour observer que, « malgré une forte proportion de citoyens bilingues, une question en français dans les commerces de la ville aboutit généralement à cette réponse : « Sorry, I don’t speak French ». « Ottawa a beau être officiellement bilingue depuis l’hiver précédent », de titrer le journal, « une simple promenade en ville permet de constater que le français y est pratiquement absent ». Les propos tenus par LeJournal de Montréal sur le paysage linguistique sont particulièrement lapidaires. « Quelques affiches bilingues, par-ci, par-là », bien que la ville ne compte pas moins de 150 000 francophones, qui forment plus de 16 % de la population, et que de nombreuses institutions oeuvrent en français dans un large éventail de domaines, offrant des assises solides à la vie française.

Rien n’aurait donc changé depuis que Graham Fraser, ancien commissaire aux langues officielles[2] et également auteur et journaliste qui a longtemps couvert la politique canadienne pour le Toronto Star, affirmait en 2007 que, même si on peut entendre le français quand on déambule dans les rues de la capitale, « … le paysage urbain d’Ottawa, son environnement visuel et son visage commercial sont presque exclusivement anglais » (2007 : 203). La situation du français serait aussi désespérante aujourd’hui qu’au moment de la publication de son livre choc sur la situation linguistique au Canada. Sauf, bien sûr, lorsqu’il est question d’affichage public, celui-ci devant être bilingue en vertu de la loi. Pour le reste, restaurants, magasins et autres commerces, il est très rare de trouver une enseigne en français. Ce qui fera dire à ce futur commissaire aux langues officielles du Canada qu’il est difficile pour un francophone unilingue de se sentir dans son pays lorsqu’il est à Ottawa.

Mais le français serait-il réellement toujours aussi absent du paysage d’Ottawa[3]? S’agit-il là de propos exagérés d’une presse à la recherche de sensationnalisme sur une question – celle de la langue – qui a le pouvoir de susciter encore beaucoup de passion au Québec et au Canada? Plus de 50 ans après l’adoption de la première Loi sur les langues officielles, difficile de croire en effet que le français n’ait pas réussi à s’imposer dans le paysage de la capitale. C’est pour mieux en juger que j’ai entrepris, à l’automne 2018, une enquête sur les langues telles qu’elles se voient à Ottawa. Mon objectif était de mesurer la présence du français dans l’affichage public extérieur de différents quartiers de la ville, du centre vers la périphérie. J’ai ainsi recensé l’incidence du français, de l’anglais et des langues non officielles sur les affiches et enseignes émanant des secteurs privé, communautaire et public, m’inspirant de méthodologies éprouvées dans le champ des études sur la francophonie canadienne.

Cette enquête a révélé que l’on voit peu de français dans le paysage d’Ottawa. Une analyse que j’ai menée en parallèle sur la mobilisation des francophones de la région sur la question du paysage linguistique a montré par ailleurs que leurs organismes ne s’y sont guère intéressés. Je m’étais inquiétée, il y a un peu plus d’une décennie, de cette absence du français dans le paysage linguistique de la capitale (Gilbert, 2008). Je proposerai cette fois une vision moins alarmiste des effets d’une telle invisibilité du français dans l’espace public sur la vitalité communautaire, m’inspirant notamment de la géographie du bien-être.

Concepts

Retour sur la notion de paysage linguistique

La littérature est peu loquace sur la question de la visibilité des langues dans le paysage. Tout au plus peut-on trouver quelques études empiriques sur la présence de l’une et l’autre langue dans l’affichage public en contexte bilingue ou multilingue, dans différentes villes et régions du monde. Quoiqu’intéressantes sur le plan des résultats – je reviendrai plus loin sur les travaux d’Annette Boudreau et de Lise Dubois – ces études offrent peu de clés d’interprétation des processus en cause. L’article qu’ont consacré Rodrigue Landry et Richard Bourhis (1997) au paysage linguistique fait figure d’exception : non seulement proposent-ils une définition élaborée de ce que recoupe la notion de paysage linguistique, mais aussi une vision étoffée de ses fonctions ainsi qu’une démonstration non équivoque de son influence sur les pratiques linguistiques en milieu minoritaire.

Landry et Bourhis définissent le paysage linguistique comme « l’ensemble formé par les langues des panneaux de signalisation des voies publiques, des enseignes publicitaires, des noms de rues, des noms de lieux, de l’affichage commercial et des inscriptions sur les édifices gouvernementaux dans un territoire, région ou agglomération donnés » (1997 : 25, notre traduction). Ils lui voient deux fonctions principales : la fonction informative et la fonction symbolique.

La première fonction fait référence à la façon dont le paysage est utilisé pour informer les gens sur la langue qui est utilisée sur le territoire. Les affiches et autres éléments du paysage linguistique servent en effet à faire connaître les langues en présence, la préséance de l’une sur l’autre en contexte bilingue ou multilingue et les possibilités réelles que l’on puisse utiliser l’une ou l’autre en situation de contact. Ce faisant, ils orientent les pratiques des usagers, en précisant les contours des comportements attendus, le plus souvent au profit du groupe dominant, qui a de toute évidence plus de chance d’imposer sa langue dans le paysage et, de là, dans les interactions. La fonction symbolique concerne le sens qui émerge d’un tel paysage linguistique. Ce dernier ne se contente pas en effet de communiquer de l’information factuelle sur la langue. Sa portée est beaucoup plus grande, car il fait aussi connaître le pouvoir et le statut relatifs des groupes qui cohabitent sur le territoire. La présence d’une seule langue dans l’affichage confirme la domination du groupe qui en fait usage sur les autres, celle de deux ou de plusieurs langues, leur rencontre pacifique ou leur tension.

Les auteurs soulignent qu’en contexte bilingue, l’espace public fait généralement plus de place à la langue de la majorité, alors que celle de la minorité se voit souvent confinée à la maison ou aux organisations communautaires. Le paysage linguistique agit ici comme un révélateur non équivoque de la primauté de la première sur la deuxième[4].

Paysage et vitalité des communautés francophones

Toujours selon Landry et Bourhis (1997), le paysage linguistique a un effet important sur les pratiques langagières. Ils ont montré, analyse factorielle à l’appui, que la langue des affiches et autres éléments du paysage linguistique observés par les jeunes qui ont participé à leur étude, agirait même sur leurs comportements, indépendamment de la présence du français dans leur école, dans leurs réseaux ou dans les médias. On ne saurait s’en surprendre, expliquent les chercheurs. La prévalence d’une langue sur les affiches, panneaux et enseignes encouragera ses locuteurs à l’utiliser dans un éventail de situations de contact interpersonnel ou institutionnel. En leur faisant prendre en effet conscience de son statut dans un lieu donné, cette prévalence renforce leur perception positive de sa force et de sa vitalité ou, dit autrement, de sa « vitalité subjective » pour reprendre la proposition d’Allard et de Landry (1986), ce qui les conduit à voir son recours comme « normal » dans la vie d’échange.

Prenant acte de ces résultats, mon équipe et moi avons inclus l’observation du paysage linguistique comme une des principales composantes de l’étude de terrain que nous avons réalisée sur la vitalité des communautés francophones du Canada (Gilbert, 2010). Deux éléments ont retenu notre attention, à savoir l’affichage commercial et la publicité sur route. L’analyse comparative que j’ai menée dans le cadre de ce projet pour un ensemble de localités choisies en Ontario, dont Ottawa, a révélé la faible appropriation du paysage linguistique par les francophones de la province (2008). L’absence du français dans l’affichage commercial, même là où ils forment d’importantes minorités, m’avait beaucoup troublée. L’invisibilité du français dans la publicité sur route, sauf lorsqu’elle émanait des gouvernements, m’était apparue tout aussi préoccupante. Comment les francophones pourraient-ils trouver la motivation à s’exprimer en français, alors que rien dans le paysage ne les y invitait? Comment pourraient-ils croire en la légitimité de leur langue, alors qu’elle brillait par son absence sur les affiches, panneaux et enseignes de leur village ou de leur quartier?

J’avais noté par ailleurs au passage l’absence d’actions vigoureuses de la part des organismes de la francophonie de la région en matière d’affichage en français. « Si l’Ontario français, disais-je, a une longue histoire de revendications, celle-ci n’a jamais touché l’affichage, la publicité et autres supports paysagers de la langue de la vie publique » (Gilbert, 2008 : 45). Je m’étais alors interrogée sur les effets du peu d’attention qu’ils portaient à la question du paysage sur la vitalité communautaire.

Langue et bien-être

Je me repose aujourd’hui la même question. M’inspirant notamment de la géographie du bien-être, j’y répondrai toutefois différemment, pour tenir davantage compte des attentes des francophones eu égard à la visibilité du français dans le paysage. Selon la géographie du bien-être – pensons aux travaux fondateurs d’Antoine Bailly (1981) dans la géographie de langue française ou encore à ceux de David M. Smith (1977) dans la géographie anglo-saxonne – le bien-être d’un individu ou d’un groupe résulterait de leur appréciation positive de la capacité de leur environnement à leur offrir les conditions nécessaires pour se réaliser dans la vie sociale, le travail et la culture. Nécessairement médiatisé par leurs attentes et motivations, leur bien-être découlerait de leur conviction que cet environnement peut satisfaire leurs besoins fondamentaux, depuis les plus élémentaires, tels que le logement, la nourriture et la sécurité jusqu’aux besoins sociaux d’appartenance et relationnels et aux besoins de réalisation de soi par le savoir, la culture, etc.

La langue, telle qu’elle se vit au quotidien, et plus particulièrement dans le cas qui nous intéresse ici, telle qu’elle s’affiche dans le paysage, compte, sans nul doute, parmi ces besoins fondamentaux dont la satisfaction participerait du bien-être individuel et collectif[5]. Non seulement permet-elle les interactions nécessaires à la vie en société, mais elle conditionne les appartenances et les identités sans lesquelles il est fort difficile de se réaliser pleinement. C’est ce que soutient notamment Gerardo Acerenza (2017), dans un texte sur différentes manifestations de la compétition linguistique entre l’anglais et le français à Montréal. Acerenza avance que l’inégalité entre les deux langues dans le paysage a des conséquences fâcheuses sur les francophones qui y habitent. Il allègue que le fait pour la population francophone de Montréal de rencontrer des affiches unilingues anglaises dans les rues de la ville constitue une entrave à ce qu’il nomme son « bien-être » linguistique. Acerenza s’est intéressé à la qualité du français dans l’affichage public et commercial à Montréal, dans une perspective de traductologie. Relevant l’approximation orthographique et syntaxique du français affiché, il conclut que le rapport de force entre l’anglais et le français est vraiment pénalisant, tant pour la langue française que pour le « bien-être » linguistique des francophones de Montréal. Pour lui, il ne fait pas de doute que la mauvaise qualité du français les « agace », les importune, les irrite, qu’ils se sentent comme des étrangers dans leur propre ville et que leur bien-être en est fortement affecté[6].

Ses propos sur le fait que le bien-être des Montréalais soit menacé par un paysage linguistique qui ne réponde pas à leurs attentes m’ont interpellée. Qu’en est-il à Ottawa, ville où les attentes des francophones quant à la place du français dans l’affichage et autres éléments du paysage sont évidemment très différentes? Souffrent-ils de la présence somme toute discrète du français dans le paysage? Mon enquête de terrain, limitée à l’environnement linguistique tel que j’ai pu l’observer, me permettra de formuler certaines hypothèses sur les effets de la « quasi-absence du français » dans l’affichage de la capitale sur le bien-être des francophones de la région. Je m’appuierai pour ce faire sur une étude de l’affichage à Moncton, dont l’environnement linguistique n’est pas sans rappeler celui d’Ottawa à plusieurs égards. Les conclusions de cette étude réalisée par Annette Boudreau et Lise Dubois en 2005 sont on ne peut plus claires : le paysage linguistique de la ville restait fortement dominé par l’anglais, et ses résidents francophones, passablement satisfaits par ailleurs du statut du français dans leur espace de vie quotidien, ne s’en offusquaient guère. Une réflexion sur les horizons d’attente des francophones d’Ottawa, dans un monde où le modèle personnaliste des langues s’est définitivement imposé au Canada, me permettra de proposer que leur bien-être linguistique n’en serait guère plus affecté que ne l’était alors celui des francophones de Moncton.

État des lieux

Ottawa, entre capitale et ville

Selon nombre de témoignages, la langue et la culture du Canada anglophone prédominaient dans la capitale, l’anglais y était la seule langue officielle, ni la population francophone ni les visiteurs du Québec ne s’y sentaient « chez eux », enfin, une fraction importante de la population canadienne se sentait étrangère dans la capitale fédérale. À titre d’exemples, divers auteurs de mémoires invoquent : le refus par le conseil municipal d’Ottawa d’installer des panneaux de circulation en français, la prédominance des inscriptions et écriteaux en anglais sur les immeubles du gouvernement fédéral, la difficulté de se faire servir en français dans les magasins et de témoigner en français devant les tribunaux locaux.

Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Livre V : La capitale fédérale, 1970, p. 6.

La présence du français dans l’espace public de la capitale est un enjeu qui ne date pas d’hier. Dès le début de ses travaux, la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme constatait en effet qu’on y « dérogeait au principe d’égalité », si bien qu’elle a décidé d’analyser plus à fond le problème et de faire des recommandations pour y remédier. Tous les paliers de gouvernement seront ultimement visés par ces dernières, dans le but d’assurer que l’anglais et le français jouissent d’une égalité totale à l’échelle de la région et que l’ensemble des services dispensés au public soient partout accessibles dans les deux langues.

Deux principes ont alimenté la réflexion de la Commission sur la capitale :

Premièrement, la capitale symbolise l’ensemble du pays. Elle devrait exprimer le plus exactement possible les valeurs du pays tout entier, son mode de vie, sa richesse et sa diversité culturelles, ses conceptions sociales et ses aspirations. Cette symbolisation doit comporter un aspect intérieur et un aspect extérieur. Il faudrait que les citoyens, de quelque région qu’ils viennent, trouvent dans leur capitale un reflet plus fidèle des traditions du pays et éprouvent de la fierté à s’identifier à elle. De même, il importerait que les visiteurs de l’étranger puissent percevoir, dès l’abord, l’expression concrète des valeurs d’un pays, s’ils ne le connaissent pas très bien.

Deuxièmement, et sur un plan plus pratique, la capitale, lieu de rencontre des corps législatif et administratif, doit leur offrir un cadre approprié. Il ne faut pas que législateurs et fonctionnaires se sentent étrangers ou désavantagés dans la capitale, ni que les nombreux particuliers qui viennent traiter avec 1’administration y soient mal à l’aise. Bref, la capitale doit offrir un cadre qui convienne aux activités gouvernementales; dans le cas contraire, le rendement et le moral en souffriront.

Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Livre V : La capitale fédérale, p. 3-4

Il était clair à leurs yeux que les langues utilisées dans l’espace public d’Ottawa devaient lui permettre d’exercer pleinement son rôle de capitale, et cela, tant du point de vue fonctionnel que symbolique.

D’autres raisons militent pour une présence du français dans l’espace public d’Ottawa. Car au-delà de sa fonction de capitale, Ottawa est le lieu de résidence de milliers de francophones, qui y évoluent au quotidien (Gilbert et al., 2017). Ils étaient 136 081 au recensement de 2016, en hausse de 21,4 % depuis 1991 (Gilbert et Ray, 2020). Leur proportion dans certains quartiers centraux s’est peut-être affaiblie, mais ils y restent fortement concentrés, sans compter leur poids dans les banlieues et périphéries de l’est de la ville. Ces nombreux francophones travaillent à Ottawa pour la grande majorité d’entre eux, fréquentent ses institutions, s’approvisionnent dans ses commerces. Ils y mènent une foule d’activités en famille ou entre amis, dans leur voisinage et dans les multiples autres secteurs vers lesquels ils se déplacent plus ou moins régulièrement. Parmi ces résidents francophones ainsi que parmi les francophones des localités avoisinantes de l’Est ontarien ou de l’Outaouais québécois[7] qui mènent une bonne partie de leurs activités à Ottawa, plusieurs souhaitent travailler en français et avoir accès à des services publics et privés dans leur langue, quoique tous ne le crient pas haut et fort. Ils souhaitent aussi que le paysage linguistique de la ville témoigne de leur présence historique[8].

L’étude du Commissariat aux langues officielles

Le Commissariat aux langues officielles a mené une étude exhaustive des langues telles qu’on peut les observer à Ottawa en 2011-2012. L’équipe de recherche s’est penchée sur le parcours emprunté par la plupart des visiteurs d’Ottawa, depuis l’aéroport Macdonald-Cartier jusqu’à l’hôtel, au Parlement et aux grands musées nationaux, ainsi que dans trois zones touristiques et commerciales populaires, soit le marché By, le Centre Rideau et la rue Sparks (Commissariat aux langues officielles, 2012).

L’étude révèle, sans grande surprise, que les deux langues sont loin d’être à égalité dans l’espace public d’Ottawa. Sans être accablant – le Commissaire adopte dans ses rapports un ton en général positif –, le rapport n’hésite pas à relever des lacunes importantes, notamment dans les domaines d’activité qui relèvent du secteur privé. Ainsi, à son arrivée à l’hôtel, le touriste constaterait déjà l’absence du français dans l’affichage. En effet, très peu d’hôtels d’Ottawa utilisaient les deux langues officielles dans leur affichage et leurs documents publics lors de l’enquête. Il aurait été rassuré, certes, par la dualité linguistique dans les institutions fédérales. Le Parlement, Rideau Hall, le Centre national des Arts du Canada, les musées affichent dans les deux langues, et on y est accueilli en français si on le souhaite. Mais, à l’heure des courses, ce même touriste aurait constaté que, si le français occupe une place dans l’espace public, il n’est certes pas à égalité avec l’anglais, qu’on parle d’affichage ou de documentation offerte par les commerces. Le Commissaire l’aurait observé tant au marché By qu’au Centre Rideau et sur la rue Sparks. Même les commerces situés dans des bâtiments appartenant au gouvernement fédéral ne respectent pas les obligations linguistiques exigées par leur bail. L’enquête du Commissariat révèle qu’à peine le quart des restaurants visités offrent des menus en français ou bilingues.

Le Commissariat conclut son étude en appelant les institutions fédérales et leurs partenaires, dont la Ville d’Ottawa, à continuer de prêter main-forte aux entreprises afin que les pratiques exemplaires en matière de dualité linguistique se répandent dans les commerces. Le dossier publié en 2018 par Le Journal de Montréal suggère qu’il y a loin de la coupe aux lèvres.

Méthode

Mon enquête porte sur l’affichage public extérieur, relevant des secteurs privé, communautaire et public. J’ai recensé la langue des affiches et des enseignes utilisée par les commerces, entreprises et autres organisations ayant pignon sur rue, incluant ceux qui sont situés dans les centres commerciaux lorsqu’ils étaient accessibles directement depuis la rue.

Messages et supports

L’étude vise l’affichage permanent[9] présent à l’extérieur des bâtiments. M’inspirant d’une méthodologie éprouvée par l’Office québécois de la langue française (2018 et Bouchard, 2012) et le Conseil de la langue française (2000), j’ai analysé l’affichage visible depuis le trottoir ou depuis l’espace de circulation et de stationnement qui borde les centres commerciaux : les enseignes sur la façade extérieure des commerces et entreprises; les inscriptions dans leur vitrine ou sur leur porte; les messages sur des présentoirs et autres structures indépendantes, telles que les enseignes-chevalet, les totems, etc. Parmi les supports considérés figurent aussi les enseignes apposées sur les abribus, les bancs publics, les poubelles publiques, les supports à vélo et autres éléments du mobilier urbain[10].

La notation des langues

Même s’ils font techniquement partie de l’affichage, les noms d’entreprises, les marques de commerce et autres signes distinctifs de l’organisation (par exemple McDonald’s ou le M jaune qui permet de l’identifier) ont été exclus de l’analyse, trop peu représentatifs des dynamiques linguistiques locales et régionales. Je me suis plutôt concentrée sur les messages contenus dans les affiches, soit sur les informations concernant les biens et les services offerts, les heures d’ouverture et autres messages. J’ai noté pour chacune de ces affiches le recours à chacune des deux langues officielles, sur une échelle de 0 à 5, le chiffre 1 ayant été utilisé pour l’anglais seulement, le 2 pour l’anglais surtout, le 3 pour le français et l’anglais à égalité, le 4 pour le français surtout et le 5 pour le français seulement. Une note de 0 a été attribuée aux messages qui n’avaient pas de teneur linguistique, comme c’est le cas lorsque seul un nom d’entreprise est visible. Le recours à une langue non officielle a aussi été noté[11]. Pour chaque commerce, entreprise ou organisation, une note d’ensemble a été donnée et non une note pour chacun des messages particuliers, sauf lorsqu’une structure indépendante était utilisée en plus de la vitrine ou de la façade, que j’ai considérée comme une autre « affiche ».

La géographie

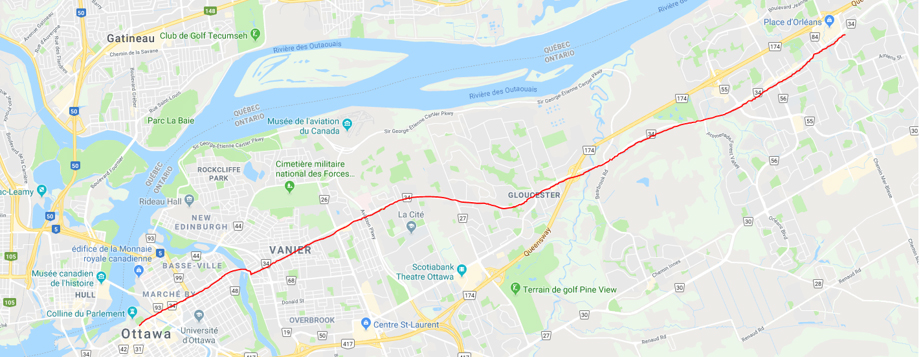

J’ai observé le paysage linguistique d’Ottawa le long des rues Wellington et Rideau, du chemin de Montréal et du boulevard Saint-Joseph, du Parlement jusqu’à Place d’Orléans (figure 1). J’ai recensé les langues des affiches de part et d’autre de cet axe majeur de la capitale qui la traverse d’est en ouest et que j’ai parcouru à pied sur 16 km. Mon enquête a porté sur 13 tronçons de 250 mètres de chaque côté d’autant d’intersections majeures, dont les avenues Sussex et King Edward, les promenades Vanier et de l’Aviation, les boulevards Saint-Laurent et Orléans. J’ai ainsi comptabilisé les langues de l’affichage sur quelque 6,5 km de ce que les autorités du transport régional dénomment la route 34.

Figure 1

Transect suivant les rues Wellington et Rideau, le chemin Montréal et le boulevard Saint-Joseph, Ottawa.

Le parcours est jalonné de commerces et il fait voir une multitude d’enseignes, de pancartes, de panneaux et autres affiches sur presque toute sa longueur. Passablement densifié près du centre, il devient plus aéré vers la banlieue. On y compte plusieurs centres commerciaux, grands et petits. La route 34 comporte aussi une certaine portion résidentielle, avec des tours d’habitation et autres formes d’habitat multifamilial, qui génèrent leur lot d’affiches. Peu d’institutions y ont pignon sur rue, sauf pour la courte section de la rue Wellington. Plus à l’est, on les compte sur les doigts d’une main, du moins sur les tronçons qui ont fait l’objet de mon enquête. Parmi celles-ci, mentionnons le cimetière Notre-Dame, l’Hôpital Montfort, le Conseil national de recherches du Canada, l’église Saint-Joseph d’Orléans.

Enfin, il faut rappeler que ce transect traverse les secteurs les plus francophones d’Ottawa, depuis les quartiers centraux historiques de la Basse-Ville, qu’il borde au sud, et de Vanier, qu’il traverse en son centre, jusqu’à Orléans, village devenu banlieue depuis le tournant des années 1970 (Gilbert, 1999). La population francophone y atteint presque partout des proportions qui dépassent les 30 %, s’élevant même dans certaines aires de diffusion limitrophes au-delà des 50 %. Bref, s’il y a des chances de voir de l’affichage en français à Ottawa, ce sera dans cette partie de la ville[12].

La collecte des données

La collecte des données a été réalisée en octobre 2018 pour les segments du Parlement, de la rue Rideau et du chemin de Montréal. Elle a été effectuée en avril 2019 pour Orléans. Les données ont été recueillies, organisées et analysées par l’auteure du texte. Une observation préliminaire du territoire a été faite à l’aide de Google Map (Street View), suivie par une séance d’observation directe sur le terrain. Des vérifications ponctuelles ont été effectuées au besoin, lors de la mise en forme des données. Au total, 746 observations ont été consignées.

Constats

Sans surprise, on constate que le français et l’anglais sont loin d’être à égalité dans le paysage, que l’on soit au centre-ville ou en banlieue. À peine 32,3 % (237) des 746 affiches recensées le long de notre parcours contiennent du français, alors que 57,5 % (440) d’entre elles sont en anglais seulement[13]. L’enquête révèle aussi que, parmi les premières, seulement 5,2 % (33) sont en français uniquement dans une portion de la ville pourtant habitée par une importante population francophone.

Figure 2

Langues d’affichage, route 34, Ottawa

L’anglais, langue de l’affichage commercial

L’anglais domine notamment l’affichage commercial[14]. Les deux tiers des enseignes, panneaux et autres supports d’affichage des commerces et entreprises du secteur privé qui se trouvent le long de notre parcours sont en anglais seulement (figure 3). Le pourcentage des affiches qui contiennent du français baisse ici sous la barre des 25 %, dont seule une faible proportion privilégie le français (1 % du total) ou n’est qu’en français (4 %). Visiblement, on est peu nombreux, dans le privé, à se préoccuper des besoins et des attentes de la clientèle francophone et on s’affiche le plus souvent exclusivement dans la langue de la majorité. Ce qui ne veut pas dire que le français ne soit pas parlé par certains membres du personnel de ces entreprises, par leur direction ou encore leurs propriétaires, mais rien ne l’annonce à l’extérieur. Le français est en effet quasi absent du paysage commercial d’Ottawa.

Les grandes bannières sont parmi les plus indifférentes au fait français. Quelle que soit leur spécialité, elles sont peu nombreuses à faire de la place au français dans leur affichage. Les chaînes de restauration rapide – Tim Hortons, McDonald pour ne nommer que celles-ci – n’affichent qu’en anglais. Les pétrolières, nombreuses aux intersections qui jalonnent notre parcours, n’affichent aussi, sauf exception (j’y reviendrai), que dans la langue de la majorité. Les grandes bannières du domaine pharmaceutique, dont Shopper’s Drugmart qui compte plus d’une succursale le long de notre parcours, ne font guère plus de place au français. Or, ces entreprises ont pour la plupart pignon sur rue au Québec, où elles y affichent en français pour satisfaire aux exigences de la Charte de la langue française.

Elles disposent donc d’un matériel publicitaire en français, qui pourrait sans nul doute être utilisé en Ontario. C’est le cas de La Baie d’Hudson, « la plus importante chaîne de grands magasins au Canada », qui compte de nombreuses succursales au Québec, mais qui ne présente sur sa façade de la rue Rideau que la version anglaise de son enseigne. Nous sommes pourtant en plein coeur du centre-ville, à deux pas du Parlement et du boulevard de la Confédération, haut lieu du tourisme dans la capitale. L’information présentée à l’entrée sur les heures d’ouverture du magasin par exemple, contient certes du français, mais la publicité en vitrine est en anglais.

Figure 3

Langues de l’affichage commercial, route 34, Ottawa

Figure 4

Quelques chaînes font exception. La devanture de la librairie Chapters, rue Rideau, est non seulement bilingue, mais elle témoigne d’un souci particulier pour la qualité de la traduction du slogan du moment, celui du temps des Fêtes, croqué en novembre 2018. Giant Tiger Stores Ltd, une chaîne de magasins de vente au rabais, affiche aussi dans les deux langues dans sa succursale du boulevard Saint-Joseph à Orléans. La version française du nom de l’entreprise est bien en vue sur l’édifice, ainsi que celle de ses promotions du moment. Cas intéressant : la succursale de Petro Canada située au coin de la rue Dufort, près de Place d’Orléans, offre un affichage entièrement bilingue, à l’aide de panneaux dont certains sont en français seulement. Cette présence du français témoigne d’un engagement particulier de ses franchisés d’autant plus que les quatre autres succursales repérées le long de la route 34 à Ottawa – coins King Edward, Vanier, Cyrville, Shefford – n’affichent qu’en anglais. Visiblement, la maison mère n’oblige à rien en matière de bilinguisme même à Ottawa, capitale du Canada, et on peut même se demander si elle en fait la promotion… On observe la même variation pour Rexall, entre un affichage en anglais seulement pour certaines succursales et une enseigne en français seulement sur l’édifice du Centre médico-dentaire d’Orléans.

L’immobilier s’affiche aussi presque exclusivement en anglais, non seulement au centre-ville, mais aussi en banlieue (figure 5). Toutes les affiches de condos à vendre ou à louer que nous avons observées au cours de notre enquête sont en anglais. On s’en surprend d’autant plus que le marché des condos notamment est devenu très compétitif à Ottawa et que les promoteurs cherchent à rejoindre des clientèles de plus en plus diversifiées. Les panneaux placés devant les maisons à vendre, les espaces de bureaux à louer, sont aussi en anglais. Et même les agents immobiliers qui portent des patronymes francophones offrent leurs services en anglais. La seule exception notoire est celle de la résidence universitaire Théo au 305, rue Rideau, au coin de l’avenue King Edward. Sa publicité, qui couvre un pan important de l’immeuble sur deux façades, est dans les deux langues, à l’image de l’Université d’Ottawa située à proximité, où elle recrutera vraisemblablement l’essentiel de sa clientèle. Il faut noter que la résidence dont l’ouverture était prévue à l’automne 2019, est la propriété du groupe québécois Katasa, que l’on peut présumer plus sensible aux enjeux linguistiques que la plupart des entreprises du Canada hors Québec. Ce choix d’afficher de façon ostentatoire dans les deux langues est d’autant plus notoire que d’autres entreprises québécoises, telles la pharmacie Jean Coutu (coin Marier) ou encore la rôtisserie St-Hubert (coin boulevard d’Orléans) ont choisi des devantures on ne peut plus discrètes sur le plan de la langue. Dans le cas de la pharmacie Jean Coutu, son choix apparaît particulièrement stratégique en la matière alors qu’un seul terme accompagne le nom du commerce : « prescriptions » qui va tant pour le français que pour l’anglais. L’information présentée en vitrine, de plus petite taille, est quant à elle bilingue. Metro, un chef de file dans le domaine de l’alimentation, n’a pas la même finesse, puisque la publicité sur sa vitrine de la rue Rideau n’était qu’en anglais au moment de notre enquête.

Figure 5

Claridge Homes, 244, rue Rideau, 13 novembre 2018; Beaconwood Village Townhomes, coin chemin Montréal et Ogilvy, 2 juin 2019; Publicité BGM Remax, chemin Montréal, 29 octobre 2018

Le domaine de la restauration fait une certaine place au français, fort probablement à cause du prestige de la cuisine française. Le Métropolitain – avec un accent – brasserie restaurant, au coin de la rue Sussex, a ainsi misé sur un nom français pour attirer une clientèle en quête d’une expérience européenne : « Paris on your door step[15] ». Le menu qu’affiche l’entreprise en bordure de rue n’est toutefois qu’en anglais, comme son site Web par ailleurs. Plus loin vers l’est, coin Blair, le Gourmet Café a peut-être fait le même pari. Le restaurant étant maintenant fermé, on peut douter qu’il ait eu l’effet escompté. À Vanier, la publicité présentée en vitrine de Quelque Chose Pâtisserie, qui compte aussi une succursale au marché By, n’est qu’en anglais, ainsi que celle qui figure sur des tréteaux en bordure de rue. Mais d’autres restaurants, comme Bon Goût Créole, un restaurant haïtien d’Orléans, Créole Sensations à Vanier, ou encore le Mukut Indian Restaurant (coin Charlotte) affichent dans les deux langues, ainsi qu’un certain nombre d’entreprises du domaine de l’alimentation, à Orléans notamment.

Enfin, des professionnels ont recours au français sur leurs enseignes. Le bilinguisme n’est pas rare dans l’affichage des soins de santé, de la dentisterie, la pharmacie, l’esthétique et la coiffure, d’une part, des services financiers et d’assurances ainsi que du droit, d’autre part. Les deux entreprises du domaine funéraire répertoriées le long de notre transect (Racine, Robert et Gauthier; Kelly) affichent dans les deux langues, voire en français d’abord. Très ancrées dans leur milieu, ces entreprises montrent un souci aigu des besoins de leur clientèle.

Un secteur communautaire qui s’affiche dans la langue de son milieu

Les associations et autres organismes communautaires font beaucoup plus de place au français que les commerces (figure 6). Créés pour les uns par des gens du milieu, oeuvrant pour les autres sous le chapeau d’organismes nationaux bilingues, ces organismes sont nombreux à afficher en français. Le pourcentage des affiches qui contiennent du français dépasse ici les 50 %, parmi lesquelles une quinzaine (15 % du total) sont en français seulement. Mais comme le secteur communautaire est responsable de moins d’une centaine des 746 affiches recensées le long de notre transect, leur effet est somme toute assez faible sur l’image qui se dégage de la place du français dans le paysage de la capitale.

Figure 6

Langues de l’affichage associatif, route 34, Ottawa

Ainsi des églises et autres lieux de culte affichent en français seulement. L’information sur les messes et les autres activités de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans n’est offerte par exemple qu’en français. Une statue à l’effigie du saint patron comporte quelques éléments de présentation en anglais, mais le français domine. Les panneaux de signalisation de l’emplacement de la grotte de Lourdes (au coin du boulevard Saint-Laurent) ne sont aussi qu’en français. Dans un autre registre, celui du patrimoine identitaire, le texte qui apparaît sur le Monument de la francophonie placé à l’entrée de l’Hôpital Montfort, est rédigé en français. Les affiches de certains organismes du domaine culturel, lorsqu’ils oeuvrent en français auprès d’une clientèle exclusivement francophone, tel Théâtre Action par exemple, qui a ses bureaux sur le chemin de Montréal à Vanier, sont aussi en français seulement. Enfin, quoique plus rarement, des organismes engagés dans le domaine social n’affichent aussi qu’en français. C’est le cas du Service de soutien à la participation communautaire de l’Association pour l’intégration sociale d’Ottawa (AISO), qui s’adresse à des personnes francophones. Le nom de l’organisme est français, et son enseigne du 2266, boulevard Saint-Joseph à Orléans est évidemment en français.

Mais le plus souvent, l’affichage des organismes communautaires se fait sur un mode bilingue. Ce bilinguisme s’exprime déjà dans le nom de certains organismes. Pensons à Centraide / United Way dont les affiches se trouvaient à toutes les intersections du chemin de Montréal au moment de notre enquête, ou encore au Centre des services communautaires Vanier / Vanier Community Service Centre, dont la double appellation figure sur la murale que l’on peut observer depuis le trottoir sud du chemin de Montréal (figure 7), non loin de l’avenue Marier. Ottawa Community Housing / Logement communautaire d’Ottawa (coin Charlotte) est un autre exemple d’organismes qui opèrent sous un nom bilingue. Le bilinguisme s’exprime d’autres façons : informations sur les services offerts, les heures d’ouverture, etc., en français et en anglais, présentées côte à côte, l’une après l’autre, recto-verso[16].

Figure 7

Murale du Centre des services communautaires Vanier, coin chemin Montréal et Dupuis, 8 novembre 2018.

Les organismes du domaine patrimonial et touristique ainsi que les associations engagées dans la promotion des zones commerciales sont parmi les acteurs du milieu qui affichent dans les deux langues. Les nombreux panneaux d’interprétation historique installés par la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans le long du boulevard Saint-Joseph sont bilingues. Les bannières placées dans les zones d’amélioration commerciale (Business Improvement Areas) de la rue Rideau et du chemin de Montréal sont en anglais d’un côté, en français de l’autre, si bien que le piéton qui déambule sur la rue Rideau lira en français à plusieurs reprises qu’il est par exemple là « où vibre la culture ». Cependant, s’il poursuit vers l’est à Vanier, le paysage qu’il rencontrera ne lui donnera probablement pas la même image du caractère français des lieux. Ici, le côté français de la série de bannières qui annonce qu’on est dans un « quartier français » est toujours placé à l’envers du sens de la marche et de la circulation automobile.

Le bilinguisme de l’affichage public

En vertu des lois sur l’affichage gouvernemental, ce dernier doit être bilingue dans la région de la capitale nationale. Qu’il émane du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial ou du gouvernement municipal, il donne une place égale aux deux langues officielles du Canada (figure 8). Si la capitale revêt aux yeux de certains un visage bilingue, c’est ainsi grâce au secteur public, producteur de 30 % des affiches recensées lors de notre enquête.

Figure 8

Langues de l’affichage public, route 34, Ottawa

Ainsi les nombreux sites dont le gouvernement fédéral est responsable sont annoncés dans les deux langues, dont le Parlement et les autres édifices du boulevard de la Confédération. Plus loin vers l’est, les installations du Conseil national de recherches du Canada sont dûment identifiées dans les deux langues. Plus discrètement, l’affichage des bureaux de Postes Canada est aussi bilingue et cela, même si le commerce qui les héberge ne s’affiche qu’en anglais. On notera par exemple avec intérêt l’information bilingue affichée sur la porte d’une pharmacie du chemin de Montréal, dont l’affichage est unilingue anglais.

Figure 9

Bicycle Repair Station / Station de réparation de vélo, chemin Montréal, 8 novembre 2018; Parliament/Parlement, rue Wellington, 28 octobre 2018.

L’affichage des agences et des bureaux du gouvernement provincial est lui aussi bilingue, qu’on pense à la LCBO, ou encore au Centre Emploi-Ontario situé à la Cité collégiale à Orléans (coin Dufort). Enfin, la Ville d’Ottawa affiche dans les deux officielles du pays. Ainsi, les avis publics du Service de l’urbanisme de la Ville d’Ottawa, pour ne nommer que ceux-là, sont bilingues. Ceux d’OC Transpo le sont aussi. Mais l’obligation de bilinguisme ne va pas jusqu’à s’imposer chez les nombreuses organisations qui apposent leur publicité dans les abribus. Très peu d’affiches sont en français ou bilingues. Ainsi, des six publicités dans les abribus de la rue Wellington au moment de mon enquête, une seule était en français : elle provenait de CPAC, un service de télévision bilingue; les trois autres publicités de cette même chaîne étaient en anglais seulement. Quant aux deux autres, elles étaient pourtant le fait d’associations nationales. L’anglais que l’on retrouve dans les abribus surprend d’autant plus lorsque l’affiche sert à annoncer, par exemple, le Casino du Lac-Leamy, géré par la Société des casinos du Québec. La publicité observée sur les poubelles publiques qui jalonnent la route 34 est aussi presque toujours en anglais.

Parmi les autres exceptions au bilinguisme du secteur public que j’ai relevées, il faut noter la signalisation qui informe les gens sur les services ou les programmes communautaires sans but lucratif, notamment les clubs philanthropiques, la surveillance du voisinage ou encore la présence d’installations communautaires telles qu’un lieu de culte, une école, une bibliothèque, n’est pas nécessairement bilingue. C’est le cas des églises dont les activités se déroulent dans une seule langue, qui est aussi la langue utilisée dans la signalisation. Ainsi, le panneau indiquant la direction de la Resurrection Lutheran Church of Orleans est en anglais seulement. À quelques pas de là, près de la même intersection des boulevards Saint-Joseph et Belcourt, celui qui donne la direction du Centre Réveil International n’est pour sa part qu’en français.

Le français, selon les quartiers

Le milieu a somme toute un effet assez faible (figure 10). Certaines différences peuvent néanmoins être relevées dans les valeurs de l’indice linguistique moyen calculé[17] pour chacun des tronçons étudiés[18]

Figure 10

Les langues en présence, selon les sections de la route 34, Ottawa

Le fait qu’on retrouve du français en proportion presque aussi importante plus à l’est, à Orléans, que dans les quartiers centraux témoigne d’une plus forte tendance du secteur commercial à s’afficher ici en français. On ne dénombre en effet que 33 affiches sur les 219 recensées pour les trois tronçons d’Orléans[19], qui relèvent des secteurs communautaire et gouvernemental, soit à peine 15 % du total. Les autres relèvent du secteur privé, qui choisit de s’afficher en français, en partie ou totalement, dans plus d’une trentaine des 186 cas recensés. Il ne fait pas de doute que la francophonie d’Orléans arrive à mieux faire respecter sa présence auprès des commerçants, reflet de son engagement dans la vie collective (Gilbert, 1999).

Hypothèses

Le français est peu visible à Ottawa. Sur les 746 affiches recensées, à peine le tiers contient du français et même là, l’anglais prédomine souvent. Si bien que les propos de Guillaume St-Pierre du Journal de Montréal, cités en introduction, à savoir qu’on n’y retrouve que « quelques affiches bilingues par-ci, par-là » semblent à peine exagérés. Mon enquête a en effet révélé que l’on voit peu de français sur les affiches, panneaux et autres supports visuels, surtout lorsqu’ils sont produits par les acteurs du secteur privé. Et comme ce sont eux qui dominent dans le parcours que nous avons suivi, ce que l’on retient du paysage linguistique, c’est la présence plutôt discrète du français[20].

La question qui se pose alors est la suivante : si les francophones d’Ottawa ne peuvent se reconnaître dans le paysage linguistique de la capitale, pourront-ils ultimement s’identifier aux lieux qu’ils parcourent et occupent au quotidien dans la ville, s’y sentir chez eux et en tirer un certain bien-être? Difficile d’avoir une idée claire à ce sujet sans une analyse approfondie de leurs aspirations en matière de langues et de leur évaluation de la façon dont la ville et ses quartiers y répondent. Tout au plus puis-je proposer certaines hypothèses basées sur les horizons d’attente des francophones d’ici et d’ailleurs au pays.

Des citoyens assez peu préoccupés par l’affichage en français

Annette Boudreau et Lise Dubois (2005) ont fait une étude approfondie des langues d’affichage à Moncton. Leurs conclusions se rapprochaient beaucoup des miennes : « Si l’espace francophone monctonien est reconnu comme étant un espace vital et dynamique, il est parfois difficile de le constater à “l’oeil nu” », constatent-elles. « L’affichage public qui témoignerait de cette vitalité, voire de son existence, est encore aujourd’hui largement dominé par l’anglais. Le relevé systématique de l’affichage public le long de deux axes spatiaux importants de Moncton pourrait laisser croire à une communauté francophone peu présente dans la vie quotidienne de la ville, c’est-à-dire dans l’espace vécu » (2005 : 193). Elles ont constaté par ailleurs, lors d’entretiens sur l’environnement linguistique à Moncton avec des résidents de la ville, le peu d’intérêt qu’ils accordent à cet enjeu. Elles relatent notamment les propos suivants d’une participante :

[B]ien qu’elle se réjouisse de la présence accrue du français dans la ville, [la participante] déclare que ni l’affichage, ni le service en français ne sont des critères qui motivent ses choix de magasins, de restaurants, etc., tout comme la composition linguistique du quartier où elle habite n’a pas été un facteur dans l’achat de sa maison. Il semblerait donc que, pour elle, la recherche d’autres francophones dans le quartier de résidence, de services en français ou de l’affichage en français, en somme, la recherche de marqueurs identitaires dans la ville importe peu dans l’interaction quotidienne urbaine, la francité étant exprimée dans le milieu professionnel et dans les réseaux sociaux, des espaces non liés à la spatialité même de la ville.

2005 : 202-203

Un autre participant, témoignant lui aussi de sa francophonie vécue dans ses réseaux professionnels et sociaux, s’interroge quant à lui sur la nécessité de faire cette lutte. Les chercheures retiennent de ces entretiens que la représentation qu’ont les francophones de la ville est celle d’un « Moncton où se sont instaurés de nouveaux rapports entre locuteurs des deux communautés linguistiques, le français n’y étant plus la langue honnie d’autrefois. Non seulement il sert de langue de travail pour certains, mais aussi il est perçu… comme la langue légitime des activités ordinaires de la vie, dans la mesure où l’interaction le permet » (2005 : 203-204). Sans oublier le statut de ville bilingue de Moncton, obtenu en 2002, qui aura sans nul doute conforté la perception que le français y a droit de cité. Il n’en reste pas moins que le paysage ne figure pas parmi les enjeux qui préoccupent les résidents de Moncton qui ont participé à l’étude de mes collègues Boudreau et Dubois, pas plus d’ailleurs que les autres marqueurs du français dans l’environnement urbain[21].

Je ferais l’hypothèse que la question de l’affichage bilingue ne soulève guère plus de passion chez les résidents francophones d’Ottawa que chez ceux de Moncton. On s’accommoderait ici aussi d’une certaine invisibilité du français, du moins chez les résidents francophones, confortés par le fait que le français est la langue de nombreuses interactions dans le voisinage, les commerces, les milieux de travail et autres lieux de rencontre. Le français aurait acquis au fil du temps une légitimité qui rassurerait les francophones d’Ottawa. Sans oublier la reconnaissance politique du bilinguisme municipal, officialisé en 2017, et qui consacrerait, du point de vue des représentations, l’égalité du français, qui viendrait conforter, un peu comme elle l’a fait à Moncton, la vitalité subjective du français dans la capitale.

Ottawa est, incontestablement, un lieu de vie français. Mais le français y serait vécu, comme à Moncton et dans d’autres villes bilingues du pays, hors du territoire, partout et nulle part. Les francophones n’accorderaient pas beaucoup d’importance, dans ce contexte, au paysage linguistique. Qu’ils en soient les producteurs ou qu’ils l’observent au gré des activités qu’ils mènent dans la ville, ils ne se préoccuperaient guère de la langue de l’affichage.

La revendication paysagère en demi-teinte

Cette relative indifférence des francophones de Moncton envers l’environnement linguistique n’en a pas moins empêché les organismes de défense du français du Grand Moncton de susciter une importante mobilisation sur les langues d’affichage en français dans les années qui ont suivi la publication de l’article de Boudreau et de Dubois. Une coalition formée de 15 d’entre eux a réclamé, en effet, l’adoption d’arrêtés municipaux légiférant en matière de langues d’affichage commercial à Dieppe et à Moncton, entre 2008 et 2010 (Wade, 2015). L’émergence de ce dossier dans la sphère publique avait été préparée de longue date, alors que, dans la foulée du 8e Sommet de la Francophonie tenu à Moncton en 1999, le paysage linguistique s’était imposé comme un enjeu. La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) avait pris le dossier en main et organisé diverses campagnes (notamment « Parfum de francophonie ») pour sensibiliser les consommateurs et les commerçants de toute la province aux enjeux de l’affichage en français.

La situation est bien différente du côté d’Ottawa. La question du paysage n’a pas fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières années dans la capitale. Les organismes de défense du français n’en ont pas fait une priorité, et lorsqu’ils s’y sont intéressés, ils ont privilégié une approche « douce », non contraignante, préférant laisser les lois du marché opérer. En effet, contrairement à Dieppe, à Moncton et à certaines localités de l’Est ontarien, on ne s’est jamais mobilisé ici par exemple pour exiger que la Ville rende obligatoire l’utilisation du français dans l’affichage extérieur. Alors que là-bas le monde associatif francophone a fait front commun, on a opté à Ottawa pour une démarche beaucoup moins coercitive.

C’est ainsi que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), en partenariat avec l’ACFO Ottawa, a mis sur pied la campagne « Bonjour/Welcome » à l’automne 2017, afin de « stimuler l’offre active et inciter les entreprises à afficher et à offrir davantage de services bilingues[22] ». L’organisme a ainsi pris le relais du Regroupement des gens d’affaires, qui s’était vu confier en 2006 par la Ville d’Ottawa et le gouvernement fédéral, le mandat de sensibiliser les commerçants d’Ottawa à l’importance du bilinguisme. Bref, la même approche douce, qui n’avait pas donné les résultats escomptés il y a dix ans à peine (Commissariat aux langues officielles, 2012). Visiblement, on hésite encore à revendiquer que l’affichage, mis à part dans les contextes officiels, publics, gouvernementaux, fasse l’objet de législations particulières. La francophonie d’Ottawa est encore bien loin de réclamer ici le droit au paysage. Elle patauge encore sur le front d’Ottawa Ville bilingue, mettant toute son énergie à réfléchir à la définition des services qu’un tel bilinguisme officiel vient garantir aux francophones sur le territoire.

Le point de vue personnaliste et ses effets

Dix ans après l’étude de Boudreau et de Dubois, Moncton n’avait toujours pas légiféré en matière d’affichage commercial. La mobilisation des francophones dans ce dossier est loin d’avoir mené aux résultats escomptés. S’interrogeant sur les raisons de cet échec, Mathieu Wade (2015) soutient que la revendication de l’obligation d’utiliser le français sur le territoire s’inscrit en quelque sorte en faux contre les revendications traditionnelles des francophones du pays. Si les luttes de la francophonie minoritaire ont été traditionnellement axées sur la revendication de ses propres institutions et de leur gestion, celle-ci relève en effet d’une logique très différente. De fait, il ne s’agirait plus « soit de créer des espaces linguistiques homogènes gérés par la communauté (écoles, hôpitaux), soit de garantir à ses membres le droit à des services dans leur langue, mais dans ce cas-ci d’imposer la langue du groupe à l’ensemble du territoire » (Wade, 2015 : 157). Pour lui, la nature même de la revendication paysagère – territoriale – s’est heurtée aux limites de la reconnaissance de la francophonie comme collectivité par la majorité. Les anglophones de Moncton se sont peut-être ralliés au fil du temps à l’idée d’un bilinguisme officiel à la Ville, mais ils continuent de s’opposer fermement à l’adoption de lois qui viendraient réguler le rapport des langues sur le territoire.

Wade développera cette thèse quelques années plus tard, en l’appliquant cette fois à l’ensemble des communautés francophones du pays (Wade, 2018). Se référant aux fondements du régime linguistique au Canada, sur lesquels s’est développée la compréhension, individuelle et collective, de la place respective des langues au pays, il soutiendra que celles-ci « peinent à se voir et à agir territorialement ». Le modèle personnaliste des langues qui a cours ici, selon lequel le citoyen a droit à des services dans la langue de son choix indépendamment du lieu où il se trouve, aurait un effet pervers, que relève aussi François Charbonneau (2011) : celui de renforcer la conviction que la langue de la minorité n’est qu’une langue de proximité et qu’elle a peu à voir avec l’espace public. J’ajouterais qu’il a ainsi comme conséquence de la dissocier du territoire. Le phénomène serait d’autant plus marqué que la minorisation est grande, comme le souligne une vaste littérature revue par Charbonneau.

Les propos recueillis par mes collègues Boudreau et Dubois donnent du poids à cette thèse. Les francophones du pays, hormis peut-être dans certaines régions acadiennes, et encore, auraient à ce point intégré la vision personnaliste des langues qui a cours au Canada qu’ils n’arriveraient pas à se concevoir en tant que collectivités territorialement ancrées. Il ne fait pas de doute pour eux que la langue est une affaire qui se vit dans la sphère privée et communautaire davantage que dans la sphère publique. Ce qui expliquerait le peu d’attention qu’ils accordent individuellement à l’affichage, fût-il destiné, comme c’est le cas pour plusieurs commerçants francophones, à une clientèle en grande partie francophone. Ce qui expliquerait aussi le peu d’attention qu’ils accordent collectivement à la question, sauf dans les rares occasions où leurs organismes les auraient invités à se mobiliser autour de ce dossier.

Satisfaction et bien-être

Je proposerais, en outre, que les francophones du pays, ou pour être plus précise, ceux de l’extérieur du Québec, ne se sentent pas particulièrement incommodés par l’absence du français dans le paysage, justement parce qu’ils n’ont aucune attente à ce chapitre. La présence limitée du français ne vient pas jouer sur leurs représentations de sa vitalité, contrairement aux interprétations qui ont prévalu jusqu’ici quant aux effets négatifs d’un paysage dominé par l’anglais sur la vitalité subjective et, ultimement, sur les comportements. Ayant pleinement intégré le modèle personnaliste des langues, ils n’éprouvent pas la frustration d’un Québécois, par exemple, devant la situation. Ou dit autrement, leur bien-être linguistique n’est pas particulièrement menacé par l’invisibilité du français. Leurs attentes et motivations étant très faibles eu égard au paysage, ils ne se sentent pas particulièrement incommodés par son caractère anglais, misant sur d’autres dimensions de la vie française dans la capitale pour évaluer sa capacité à satisfaire leurs besoins.

Conclusion

La ville d’Ottawa est officiellement bilingue depuis l’hiver 2017. L’affichage ne le reflète guère. Notre observation du paysage linguistique le long d’un axe qui traverse la ville du centre vers la banlieue l’a montré. De la rue Wellington au boulevard Saint-Joseph, en passant par la rue Rideau et le chemin de Montréal, le français se fait plutôt discret. Bref, le rêve du gouvernement fédéral de donner au français et à l’anglais une place égale dans la capitale est loin de s’être réalisé.

À première vue, on pourrait présumer que les francophones de la région en tirent un réel ombrage. En effet, si, comme le soutient la littérature, le paysage linguistique est un support pour l’action en procurant un cadre d’interprétation des normes d’interaction en vigueur dans un lieu donné, il est clair que l’invisibilité du français aura des conséquences négatives sur la vitalité communautaire (Landry et Bourhis, 1997). C’est la thèse que je privilégiais dans un premier texte que j’écrivais sur la question, il y a une dizaine d’années, et qui s’appuyait sur le postulat que la vitalité subjective du français en serait affectée et, à travers elle, la propension à l’utiliser dans les commerces et autres lieux touchés par un affichage où le français n’est guère présent (Gilbert, 2009).

Or, une réflexion sur le régime linguistique qui a cours au Canada et sur la vision sur laquelle il repose, à savoir que les langues sont davantage l’affaire des individus que des collectivités, me permet aujourd’hui une interprétation moins négative des effets du paysage sur la dynamique des langues au pays. Sans attentes concernant le paysage dans lequel ils évoluent au quotidien, les francophones ne se sentiraient pas nécessairement exclus des lieux qu’ils fréquentent du seul fait que leur présence n’y est pas signifiée dans le paysage. Leur appartenance et leur identité n’en seraient pas nécessairement menacées, ainsi que le sentiment d’être à « leur place » dans la ville, pour reprendre un terme cher à la géographie contemporaine. Ils seraient, somme toute, relativement satisfaits de l’environnement qui est le leur et dans lequel ils vivent et travaillent, font leurs achats et se détendent. Il n’en reste pas moins qu’en tant que géographe d’une part et en tant que chercheure engagée dans le développement des communautés francophones du pays d’autre part, la situation du français dans la capitale m’attriste profondément.

Appendices

Note biographique

Anne Gilbert est professeure émérite au Département de géographie de l’Université d’Ottawa, où elle mène divers travaux sur la dynamique de l’espace francophone dans la région d’Ottawa-Gatineau. Anne Gilbert a été directrice de recherche au Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM) de 2000 à 2009 et a dirigé le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de 2010 à 2015, ainsi qu’en 2016-2017. On lui a décerné l’Ordre des francophones d’Amérique en septembre 2013. Elle est membre de la Société royale du Canada.

Notes

-

[1]

L’auteure tient à remercier sincèrement Rémi Léger pour sa lecture attentive d’une première version de ce texte. Elle aimerait aussi remercier les deux évaluateurs anonymes tant pour leurs commentaires judicieux sur l’ancrage conceptuel de l’étude que pour leurs informations sur l’historique des luttes menées à Moncton au nom des langues d’affichage.

-

[2]

Graham Fraser sera nommé commissaire aux langues officielles en 2006. Pendant son mandat, le Commissariat mènera une étude exhaustive sur les services en français disponibles au centre-ville d’Ottawa (Commissariat aux langues officielles, 2012).

-

[3]

C’est aussi la conclusion à laquelle sont arrivés Richard Martineau, chroniqueur pour LeJournal de Montréal, Philippe Orfali, journaliste au Droit, et Joanne Schnurr de la CTV, à la suite des enquêtes respectives qu’ils ont menées sur le paysage linguistique dans la région de la capitale nationale au cours des derniers 15 ans.

-

[4]

La sociolinguistique urbaine offre un cadrage d’interprétation de la dynamique identitaire qui sous-tend l’appropriation de l’espace par le marquage linguistique. Voir, en particulier, Calvet (1994), Heller (2002) et Bulot (2011). Voir aussi Bulot et Veschambre (2006) sur l’articulation entre sociolinguistique urbaine et géographie sociale dans la signalétique urbaine.

-

[5]

André Langlois et moi avons inclus la variable linguistique dans notre étude sur la qualité de vie et le bien-être des résidents de l’Outaouais québécois, menée au début des années 2000. La région accueillait alors et accueille encore une forte minorité anglophone, et il nous était apparu que leur bien-être serait fortement teinté par la présence de leur langue sur le territoire (Gilbert et Langlois, 2004).

-

[6]

C’est aussi ce que soutient Daniel Gade (2003), dans une comparaison particulièrement inspirante du Québec et de la Catalogne.

-

[7]

Des milliers de Québécois francophones convergent quotidiennement vers Ottawa pour le travail, les services spécialisés dans les domaines de l’éducation et de la santé, le magasinage, les loisirs. Cette présence québécoise à Ottawa contribue, bien évidemment, à son caractère français (Gilbert et al., 2014).

-

[8]

Sur cette présence historique, voir Ottawa, lieu de vie français, paru aux Presses de l’Université d’Ottawa en 2017. On peut aussi visiter l’exposition virtuelle Vie française dans la capitale, publiée en 2018 par le Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa en partenariat avec le Musée virtuel du Canada.

-

[9]

Les enseignes temporaires (pancartes électorales, pancartes d’information sur des événements ponctuels, affiches de papier collées sur des totems, poteaux de téléphone ou luminaires, etc.) n’ont pas été retenues. Elles font certes partie du paysage linguistique, mais leur caractère éphémère rendrait toute reproductibilité de l’enquête impossible, ainsi qu’une étude comparative à travers le temps.

-

[10]

J’ai exclu les affiches et enseignes destinées aux automobilistes et apposées sur les poteaux de lampadaires en bord de rue qui donnent des renseignements sur les règles de la circulation ou de stationnement parce qu’elles sont généralement orientées vers la rue et de trop petite taille pour retenir l’attention d’un passant. Ont aussi été exclus, pour la même raison de taille, les horaires de bus et les autres informations similaires affichées par OC Transpo, les informations qui apparaissent sur les bornes de paiement des stationnements, les boîtes aux lettres, etc.

-

[11]

Seules huit enseignes comportaient une autre langue, seule ou avec l’anglais et/ou le français, soit à peine 1 % du total.

-

[12]

Gerardo Acerenza (2010) a quant à lui ciblé la rue Sparks pour sa « promenade visuelle » à Ottawa parce qu’elle est fréquentée à la fois par les touristes et les résidents d’Ottawa. Il y a observé, sans grande surprise, que le français n’apparaît que sur les enseignes institutionnelles et sur un tout petit nombre de commerces privés.

-

[13]

On a dénombré 237 affiches qui ont obtenu une note de 2 à 5 et 440 affiches qui ont obtenu une note de 1, selon le système de notation que nous avons adopté.

-

[14]

La majorité des affiches recensées émane du secteur privé, soit 57,4 %.

-

[15]

https://www.metropolitainbrasserie.com/about-us/. Consulté le 1er juillet 2019.

-

[16]

Dans ce cas, seule la langue utilisée dans le sens de la marche a été consignée.

-

[17]

Il faut rappeler ici notre système de notation des langues, qui va du chiffre 1 pour des affiches en anglais seulement jusqu’à 5 pour des affiches en français seulement.

-

[18]

J’ai distingué dans le graphique entre les tronçons ouest (Sussex Colline) et est (Sussex Mail) de l’intersection de la rue Sussex. Seul le tronçon ouest fait partie du boulevard de la Confédération.

-

[19]

Soit les intersections du boulevard Orléans, de la rue Belcourt et de la rue Dufort.

-

[20]

Gale Cormier (2015) tirait les mêmes conclusions de son étude de l’affichage commercial à Saint-Boniface au Manitoba.

-

[21]

Une étude sur le bilinguisme dans l’affichage commercial du Grand Moncton faite par le Conseil pour l’aménagement du français au Nouveau-Brunswick en 2008, citée par Basile Roussel (2013), livre des résultats assez similaires à ceux de Boudreau et de Dubois quant à la nette prédominance de l’anglais : 71,5 % du nombre total des affiches y étaient unilingues anglaises en ce qui concerne le nom d’entreprise, et ce taux s’élevait à 72 % à la fois pour le descriptif et les informations usuelles. Le Conseil soutient toutefois que le dossier intéresse les résidents de la région, dont la majorité souhaiterait, selon son enquête, que les conseils municipaux de Moncton et de Dieppe incitent les commerçants à afficher dans les deux langues. Le Conseil municipal de Dieppe adoptera d’ailleurs un arrêté en ce sens dès l’année suivante, sous la pression d’une coalition d’organismes francophones de la région. Or, l’affichage commercial s’y ferait toujours majoritairement en anglais quelques années plus tard, selon Basile Roussel qui a fait sa propre enquête sur les langues d’affichage dans deux marchés de Dieppe et de Moncton, en 2013. Force est de reconnaître avec lui que la réalité démographique arrive difficilement à faire contrepoids au statut symbolique inégal des deux langues officielles dans la région (Roussel, 2013).

-

[22]

https://bonjourwelcome.ca/communaute-daffaires et https://acfoottawa.ca/activites/#bonjourwelcome

Bibliographie

- Acerenza, Gerardo (2010). « L’affichage bilingue en Ontario : gérer la diversité linguistique », dans Diana Yankova (dir.), Managing Diversity and Social Cohesion: The Canadian Experience / Diversité culturelle et cohésion sociale : l’expérience canadienne, Brno, Université Masaryk, p. 71-80.

- Acerenza, Gerardo (2017). « Affichage bilingue et traduction à Montréal : un état des lieux », dans Paola Puccini et Isabelle Kirouac Massicotte (dir.), Bien-être en ville : espaces urbains, langues, cultures et sociétés, Bologne, I Libri di Emil, p. 135-156.

- Allard, Réal, et Rodrigue Landry (1986). « Subjective Ethnolinguistic Vitality Viewed as a Belief System », Journal of Multilingual and Multicultural Development, no 7, p. 1-12.

- Bailly, Antoine (1981). La géographie du bien-être, Paris, PUF.

- Bouchard, Pierre (2012). La langue de l’affichage commercial sur l’île de Montréal en 2010 : langue du commerce et des affaires, Montréal, Office québécois de la langue française.

- Boudreau, Annette, et Lise Dubois (2005). « L’affichage à Moncton : miroir ou masque? », Revue de l’Université de Moncton, vol. 36, no 1, p. 185-217.

- Bulot, Thierry (2011). « Sociolinguistique urbaine, Linguistic Landscape Studies et scripturalité : entre convergence(s) et divergence(s) », Cahiers de linguistique : revue de sociolinguistique et de sociologie de langue française, vol. 37, no 1, p. 5-15.

- Bulot, Thierry, et Vincent Veschambre (2006). « Sociolinguistique urbaine et géographie sociale : articuler l’hétérogénéité des langues et la hiérarchisation des espaces », dans Raymonde Séchet et Vincent Veschambre (dir.), Penser et faire la géographie sociale : contribution à une épistémologie de la géographie sociale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 305-324.

- Calvet, Louis-Jean (1994). Les voix de la ville : introduction à la sociolinguistique urbaine, Paris, Payot.

- Charbonneau, François (2011). « Dans la langue officielle de son choix : la loi canadienne sur les langues officielles et la notion de “choix” en matière de services publics », Lien social et Politiques, no 66, p. 39-64.

- Commissariat aux langues officielles (2012). Rapport annuel, chapitre 2, Ottawa : symbole de la dualité linguistique, Ottawa, Commissariat aux langues officielles, [En ligne], [https://www.clo-ocol.gc.ca/html/ar_ra_2011_12_p7_f.php] (14 février 2022).

- Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (1970). Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Livre V : La capitale fédérale, Ottawa, Imprimeur de la Reine pour le Canada, No de catalogue Z1-1963/1-5/5F.

- Conseil de la langue française (2000). La langue de l’affichage à Montréal de 1997 à 1999, Québec, Conseil de la langue française.

- Cormier, Gale (2015). « Le paysage linguistique en milieu minoritaire : une étude de l’affichage commercial à Saint-Boniface, au Manitoba », Minorités linguistiques et société, n° 5, p. 84-99.

- Fraser, Graham (2007). Sorry, I Don’t Speak French ou pourquoi quarante ans de politiques linguistiques au Canada n’ont rien réglé... ou presque, Montréal, Éditions du Boréal.

- Gade, Daniel W. (2003). « Language, Identity, and the Scriptorial Landscape in Québec and Catalonia », Geographical Review, vol. 93, no 4, p. 429-448.

- Gilbert, Anne, et André Langlois (2004). « La mesure des variations territoriales du bien-être des personnes âgées de l’Outaouais, entre caractères objectifs et évaluations subjectives », Le Géographe canadien, vol. 48, no 3, p. 326-344.

- Gilbert, Anne (2008). « Paysage linguistique et vitalité communautaire : une réflexion inspirée de l’Ontario français »,Québec Studies, no 46, p. 33-47.

- Gilbert, Anne (dir.) (2010). Territoires francophones : études géographiques sur la vitalité des communautés francophones du Canada, Québec, Éditions du Septentrion.

- Gilbert, Anne, Luisa Veronis, Marc Brosseau et Brian Ray (2014). La frontière au quotidien : expériences des minorités à Ottawa-Gatineau, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa.

- Gilbert, Anne, Linda Cardinal, Michel Bock, Lucie Hotte et François Charbonneau (dir.) (2017). Ottawa, lieu de vie français, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa.

- Gilbert, Anne, et Brian Ray (2020). « Les dynamiques de l’espace francophone de la capitale à l’aune de l’immigration », Recherches sociographiques, vol. 61, no 2-3, p. 433-464.

- Heller, Monica (2002). Éléments d’une sociolinguistique critique, Paris, Didier.

- Landry, Rodrigue, et Richard Bourhis (1997). « Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study », Journal of Language and Social Psychology, no 18, p. 23-49.

- Office québécois de la langue française (2018). Langue de l’affichage public des entreprises de l’île de Montréal, de février à mai 2017, Québec, Office québécois de la langue française.

- Roussel, Basile (2013). « Affichage commercial bilingue en Acadie du Nouveau-Brunswick : rêve ou réalité? L’exemple du Grand Moncton », Revue de l’Université de Moncton, vol. 44, no 2, p. 199-219.

- Smith, David M. (1977). Human Geography: A Welfare Approach, Londres, Edward Arnold.

- Wade, Mathieu (2015). « Territoire, langues et sphères publiques : enjeux identitaires et défis structurels de la cohabitation linguistique », Minorités linguistiques et société = Linguistic Minorities and Society, no 5, p. 143-171.

- Wade, Mathieu (2018). « Limites du pouvoir francophone : le territoire dans le régime linguistique canadien », Minorités linguistiques et société = Linguistic Minorities and Society, no 10, p. 54-75.

- Martineau, Richard (2007). « My Visit in Ottawa », Le Journal de Montréal, 2 juillet.

- Orfali, Philippe (2011). « La CCN peine à imposer le français », Le Droit, 11 juillet.

- Schnurr, Joanne (2011). « Joanne Schnurr Investigates Bilingualism in Ottawa », Is Ottawa as Bilingual as You Think?, CTV, reportage télé, 1er novembre.

- St-Pierre, Guillaume (2018). « Ottawa, une capitale bilingue? “Sorry, I Don’t Speak French” », LeJournal de Montréal, 23 juin.

- St-Pierre, Guillaume (2018). « 12 heures dans la peau d’un touriste francophone à Ottawa », LeJournal de Montréal, 23 juin.

Journaux et médias

List of figures

Figure 1

Figure 2

Langues d’affichage, route 34, Ottawa

Figure 3

Langues de l’affichage commercial, route 34, Ottawa

Figure 4

Claridge Homes, 244, rue Rideau, 13 novembre 2018; Beaconwood Village Townhomes, coin chemin Montréal et Ogilvy, 2 juin 2019; Publicité BGM Remax, chemin Montréal, 29 octobre 2018

Figure 6

Langues de l’affichage associatif, route 34, Ottawa

Figure 7

Figure 8

Langues de l’affichage public, route 34, Ottawa

Bicycle Repair Station / Station de réparation de vélo, chemin Montréal, 8 novembre 2018; Parliament/Parlement, rue Wellington, 28 octobre 2018.

Figure 10

Les langues en présence, selon les sections de la route 34, Ottawa

10.7202/011993ar

10.7202/011993ar