Abstracts

Résumé

Le principe de laïcité interdisant à l’État de se mêler directement du contenu de la formation des ministres du culte, divers acteurs, universitaires ou hauts fonctionnaires principalement, réfléchissent depuis désormais près d’un quart de siècle aux possibilités d’une offre de formation profane à destination des imams ou aumôniers, en complément de leur formation religieuse, souvent reçue à l’étranger ou dans des instituts privés musulmans installés plus récemment sur le territoire français. Le présent article se concentre sur les cinq principales propositions de formation à caractère universitaire des imams et aumôniers musulmans qui ont été proposé ces vingt dernières années. Il en explique la genèse et en restitue le contenu dans une perspective critique, d’où ressort de grande difficulté à faire naître une formation nationale, mais tout de même une progression dans les efforts d’offre de formation et les contenus ces dernières années, qui compose avec circonspection entre sciences islamiques traditionnelles, théologie musulmane et islamologie universitaire, sous le regard attentif des pouvoir publics.

Abstract

Since French laïcité forbids the State to interfere directly with the content of religious training programs, various actors, mainly academics or senior civil servants, have been reflecting for nearly a quarter of a century on the possibilities of offering secular training capacities to imams or chaplains, in addition to their religious training, often received abroad or in private Muslim institutes established more recently on French territory. This article focuses on the five main proposals for university-based training for imams and Muslim chaplains released over the last twenty years. It explains their genesis and restores their contents in a critical perspective, from which emerges a great difficulty in giving birth to a national training program. Nevertheless a progression could be noticed these last years, which carefully composes with traditional Islamic sciences, Muslim theology and Academic Islamic studies, under the attentive look of public authorities.

Article body

Le principe de laïcité interdisant à l’État de se mêler directement du contenu de la formation des ministres du culte, divers acteurs, universitaires ou hauts fonctionnaires principalement, réfléchissent depuis désormais près d’un quart de siècle aux possibilités d’une offre de formation profane à destination des imams ou aumôniers, en complément de leur formation religieuse, souvent reçue à l’étranger ou dans des instituts privés musulmans installés plus récemment sur le territoire français (Bava, El Asri, dir., 2021 sur ce dernier point). Le présent article se concentrera sur les propositions de formation à caractère universitaire des imams et aumôniers musulmans en France. Quelle en est la genèse, quelles en sont les vicissitudes, et quels contenus proposent ces formations ? Nous passerons en revue cinq initiatives couvrant une vingtaine d’années, constituant autant de jalons pour une formation académique des imams, avant une synthèse critique et la formulation de quelques propositions en conclusion.

Rappelons pour commencer qu’il est envisagé dès sa création en 1999 que l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM-EHESS), point nodal de la connaissance académique française sur l’islam, avec l’EPHE, constitue également le réceptacle d’une telle formation. Si la tutelle de l’IISMM est rapidement devenue le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, par la volonté du ministre Claude Allègre, il faut garder en mémoire qu’il s’agit d’abord d’une initiative de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’Intérieur, sur les conseils de son ami Jacques Berque[1]. La bascule de l’intérieur à l’enseignement supérieur compromettra finalement toute mise en place d’une formation dédiée stricto sensu aux ministres du culte musulman. Nous reviendrons sur ce point à la fin de notre exposé.

Mais l’une des toutes premières propositions de formation est formulée en même temps que le projet de l’IISMM se constitue, dès 1996, par le doyen Trocmé, de l’Université de Strasbourg, lui-même missionné par l’État.

Le rapport Trocmé (1996) : identification des problématiques et modèle protestant

Doyen de la faculté de théologie protestante puis président de l’Université de Strasbourg pendant la décennie 70 et jusqu’au début des années 80 puis président de la MSH de Strasbourg de 1982 à 2001, Etienne Trocmé a déjà une longue et distinguée carrière, entre théologie et institutions d’enseignement et de recherche laïques, quand il rédige en 1996[2] l’un des tout premiers rapports, si non le premier, à notre connaissance sur la possibilité d’une offre de formation universitaire et théologique musulmane en France (ici, dans l’espace concordataire alsacien).

C’est donc pour le bénéfice de l’Université de Strasbourg que le doyen Trocmé rédige il y a plus de 25 ans une note à l’attention du président de l’époque, Albert Hamm, dans le cadre du contrat d’établissement pour la période 1997-2000 que celui-ci doit présenter « aux autorités ministérielles ». Cette note se propose, je cite, de « fournir à l’islam de France, devenu le deuxième groupe religieux dans notre pays, les cadres intellectuels qui lui permettront d'acquérir, dans la fidélité à sa tradition, l’autonomie et la vigueur indispensables pour qu'il joue son rôle dans la vie du pays. ». L’objectif de ces propositions est assez clair. Il ajoutera un peu plus loin, après avoir pointé ce qu’il nomme un « illettrisme religieux » assez généralisé selon lui, que « l'élaboration d'une pensée musulmane adaptée à la situation française, n'est possible qu'en des lieux de connaissance, de méthode et de liberté armés pour résister aux pressions de l'intégrisme et de l’islamisme, mais aussi pour s'imposer par leur science. » Ce dernier objectif apparaît donc déjà. De fait l’attentat survenu dans le RER Saint-Michel à Paris fomenté par le GIA vient tout juste d’avoir lieu (juillet 1995).

Le doyen met en avant les ressources bibliographiques importantes existantes à Strasbourg ainsi que les enseignants en études arabes et islamiques déjà relativement bien installés, mais aussi en études hébraïques, turques et iraniennes, en ethnologie, en sociologie etc., concluant « qu’une telle concentration d'enseignants en sciences des religions est absolument unique on France. ». L’histoire des religions apparaît déjà comme un socle de la future formation. C’est enfin le réseau proche d’universités (en particulier de tradition protestante) suisses (Bâle, Fribourg) et allemandes (Heidelberg, Tübingen) où les sciences des religions sont déjà très affirmées que le doyen souligne.

Dans une première partie intitulée « enseignement de culture religieuse », il évoque un tronc commun à destination de tous les étudiants de DEUG, sans donner trop de détails sur les contenus pédagogiques. Il compte s’appuyer sur les cours de culture religieuse déjà présents dans les « unités de valeurs » (ex. unités d’enseignement) des 2 UFR. La création d’un CAPES « Sciences religieuses » est envisagé. C’est évidemment la seconde partie, consacrée à l’« islamologie » qui nous intéresse, en l’espèce. Il y écarte d’emblée l’idée d’« un institut pratique destiné à "former des imams" à l’intention des salles de prière et des mosquées » stricto sensu. Il envisage en revanche « des théologiens musulmans de niveau universitaire ayant reçu leur formation dans notre pays » et prévoient que ceux-ci puissent jouir « d'une autorité considérable au sein des communautés musulmanes de France ». Il est intéressant de prêter attention au vocabulaire employé : « et leur présence dans ce milieu contribuerait à la stabiliser (la communauté musulmane) ». On semble chercher par le biais de la formation d’une élite musulmane à favoriser l’avènement de ce que l’on appellera plus tard un « islam de France ».

L’Université de Strasbourg serait bien sûr pour le doyen Trocmé le lieu idoine. Il conseille d’abord la création immédiate, à côté des deux théologies, catholique et protestante, d’un « DEUG de théologie musulmane », puis à n+1 ou 2 d’un cursus de licence et de maîtrise avec comme module dominant « Islam et société contemporaine ». Ces objectifs requièrent, pour le doyen, la création de 2 ou 3 postes, et bien sûr une rallonge budgétaire à prévoir dans le prochain contrat d’établissement (1997-2000), qui prévoit cela. Il est convaincu que les inscriptions à ce DEUG de théologie musulmane ne manqueraient pas.

Il termine en évoquant le coût faible d’un tel dispositif ; 2 à 3 postes, 400 à 500 heures d’enseignement supplémentaires et une cinquantaine de milliers de francs de l’époque (un peu plus de 10.000 euros), notamment pour l’invitation de professeurs étrangers.

L’annexe 1 du rapport du doyen est consacrée au module de « sciences religieuses » stricto sensu, dont nous avons évoqué les grandes lignes ci-dessus, avec principalement les ressources existantes, et l’annexe 2 est un essai de maquette du cursus de théologie musulmane, que nous incluons directement ci-dessous :

PROJET DE CURSUS DE THEOLOGIE MUSULMANE

I. - PREMIER CYCLE :

-

⮚ DEUG de théologie musulmane: 1ere année

-

Module de langages fondamentaux :

-

méthodologie: Initiation à la diversité des approches de l'islam (historique, philologique,

sociologique, anthropologique, herméneutique...)

-

amélioration de la capacité de rédiger des textes en français

-

langue arabe intensive (5 ou 6 heures par semaine) avec un stage intensif d'arabe en début

d'année

-

autre langue vivante de grande aire d'extension (allemand, anglais, espagnol..)

-

-

acquisition d'une connaissance de base des sources scripturaires de l'islam: Coran, Sunna

-

histoire générale et philosophie des religions : connaissance du judaïsme et du christianisme

(avec initiation optionnelle soit a l’hébreu, soit au syriaque, soit au grec, soit au latin).

-

-

⮚ DEUG de théologie musulmane: 2e année

-

arabe intensif, français, autre langue vivante

-

approfondissement en Coran et Sunna

-

acquisition d'une connaissance générale de l'évolution historique de l'islam:

-

histoire générale de l'islam

-

histoire de la sharî’a,

-

histoire du fiqh

-

poursuite de l’étude de l'histoire des religions (phénoménologie, bouddhisme, hindou)

-

II. DEUXIEME CYCLE :

-

⮚ LICENCE de théologie musulmane

-

arabe intensif

-

approfondissement Coran et Sunna

-

poursuite de l'étude de l'histoire de l'islam (madâhib, soufisme, kalâm),

-

systématique: usûl al-fiqh

-

module islam et société contemporaine: pensée musulmane contemporaine, sciences humaines (psychologie, sociologie religieuse, sciences de la communication, pédagogie)

-

-

⮚ MAITRISE de théologie musulmane

-

langue arabe intensive

-

approfondissement Coran et Sunna

-

islam et société contemporaine (suite): débats contemporains, éthique ...

-

rédaction d'un mémoire de maîtrise (une centaine de pages)

-

A dominante « sciences religieuses », historiques et sociales, le modèle parait calqué sur l’offre de formation en théologie protestante, que l’auteur de ce rapport connaissait bien. En miroir, le principe d’un cursus de « théologie musulmane » est donc assumé. Les sciences islamiques au sens classique y font une timide percée (Coran, Sunna, usûl), comme le permet le contexte concordataire. Cette première tentative donne le la d’une série de propositions à venir où celles-ci (sciences islamiques), quand elles apparaissent, seront toujours bien encadrées par celles-là.

Le rapport Rivet (2003) : histoire, SHS… et sciences islamiques à l’université

Rédigé par l’historien spécialiste du Maghreb (Maroc en particulier) Daniel Rivet sept ans après la première proposition du doyen Trocmé, cette note assume cette fois clairement de porter sur « les grandes orientations d’un appui scientifique à la formation des imâms ». Il annonce lui-même que la question névralgique de ce rapport est de savoir comment « introduire une lecture moderne du Coran dans un lieu de savoir élaboré par des musulmans pour des musulmans » et de résumer en une formule bien senti un dilemme qui se pose toujours : « De l’intérieur, mais par quel biais ? De l’extérieur, mais par quel levier ? ». Au plan du contexte il faut relever que le rapport est quasi contemporain de celui de Régis Debray sur l’enseignement du fait religieux à l’école (2002)[3].

Il commence étonnamment en justifiant théologiquement la légitimité d’un institut de formation des imams « en terre non-musulmane », en disant que ce n’est « pas bid’a » (déviance au plan religieux) puis en citant deux hadith (« l’encre du savant vaut plus que le sang du martyr » et « aller chercher le savoir jusqu’en Chine »). Il cite en outre les séjours parisiens des réformateurs égyptiens Rifaat al Tahtaoui (1826-1832) et de l’azhari Mohammed Abduh (1883-84), puis de Taha Hussein à Paris pour tracer une genèse entre islam d’Orient et d’Occident et justifier que l’on puisse se préoccuper ici de formation de ministres du culte musulman.

La première partie prend l’exemple du Maroc, son terrain de prédilection, sur la formation des imams. Il ne mâche pas ses mots sur le déclin que cette formation aurait connu, relevant un « classicisme archaïsant » de la formation, marqué par une chute du niveau au tournant du XVe-XVIe siècle, qui aurait favorisé une « culture du bréviaire, privilégiant l’apprentissage par coeur et l’hypertrophie des procédés d’acquisition mnémotechniques sur l’assimilation des connaissances par la lecture silencieuse et la réflexion personnelle »

Kalâm (théologie), fîqh (canonisme), hadîth (paroles attribuées au prophète), risalâ (message), et mukhtasar (abrégés), c’est-à-dire sciences islamiques classiques auraient refoulé les essais, traités et autres « sommes » plus adaptés à la réponse aux problématiques contemporaines (en fait c’est l’enseignement du kalâm et avec lui de tout l’adab qui a décliné, pour des raisons de dynamiques des courants de l’islam qu’il serait trop long d’expliquer ici)[4].

Pour les aspects plus contemporains il relève aussi la faiblesse du 2e cycle marocain qui n’offre pas aux élèves la possibilité d’explorer de grands penseurs tels qu’Avicenne, Averroës, al Biruni ou Ibn Khaldûn (Hassan II avait au début des années 90 affaibli les départements de philosophie, qu’il considérait comme des repaires de gauchistes susceptibles de déstabiliser le palais…). En revanche l’« enseignement originel » (ta’alim al usûl) était bien présent en collège et lycée.

Lesdits modèles des pays d’origine (« Un islam instrumentalisé en religion d’État », p.4), ne lui apparaissent in fine ni applicables en France ni même devoir être source d’inspiration ; c’est à un modèle complètement renouvelé, en contexte laïque, que Daniel Rivet semble en appeler.

Il pose ensuite un constat qui apparaît dans les premiers travaux sur la sociologie des musulmans de France dès la fin des années 80, début des années 90 :la diversité des origines et rapports à l’islam des musulmans de France, qui doit être posé comme première variable contextuelle (sans forcément en tirer toutes les conséquences). Il relève l’existence par exemple d’un islam affiché comme « marqueur identitaire » par des « maghrébins de la deuxième génération », d’un islam dit « ‘beur’ citoyen marqué par la culture républicaine » (p. 5), alors que point depuis le milieu de la décennie 90 un islam « néofondamentaliste », voire « extrémiste », « globalisé » et « déterritorialisé ». Quoique nécessaire, cette sous-partie n’offre pas d’éléments sur les contenus pédagogiques proposés, qui nous intéressent.

Il insiste sur le « socle hypertrophié » de savoirs islamiques de base » tels que les qirâ’at (science des lectures), tafsîr (explication) et ta’wil (interprétation) au détriment d’autres sciences, plus dialectiques (constat pour les pays musulmans qui peut être appliqué, près de 20 ans plus tard à l’offre dans les instituts islamiques supérieurs privés en France).

Parvenu à la moitié du rapport, il entame des propositions plus concrètes. En une série de questions, il se demande d’abord dans quelle mesure l’introduction de l’épigraphie (Alfred Louis de Prémare, Les fondations de l’islam, 2002), des courants actuels de la théologie chrétienne, l’exégèse néo-talmudique, la « démythologisation des écritures bibliques (Rudolf Bultmann) » ou encore l’introduction d’essais en SHS tels que La psychanalyse au risque de l’islam (Olfa Youssef, 2002), pourraient être acceptés par les imams récipiendaires de la formation. Questionnement très actuel ou stagnation de la dynamique institutionnelle de construction d’une formation ; l’on discute toujours 20 ans plus tard de l’introduction de ces disciplines des autres religions, avec le développement de l’intertextualité (illustrée notamment dans Le Coran des historiens, dir. A. Amir Moezzi et G. Dye, Le Cerf, 2020). Il en vient enfin à ses premières propositions. Sur le plan institutionnel d’abord, c’est l’IISMM qui constituerait « la plaque tournante » d’un cercle d’intellectuels (la notion d’imam a ici disparu) « des pays d’islam », qui ensuite attireraient (la formation et les intellectuels musulmans) des « jeunes musulmans de France » et autres élèves et auditeurs.

Il s’agirait de commencer par une « approche étagée en 3 niveaux de lecture du Livre saint » :

-

⮚ Lire le Coran :

-

Une approche historico-critique

-

Approche herméneutique

-

Le Coran au risque des sciences de l’homme

-

-

⮚ Connaissance du hadîth et des critères qui en garantissent l’authenticité (mais pas trop de place non plus)

-

⮚ La science du droit et ses fondements.

-

⮚ Falsafâ, approches critiques contemporaines et sciences humaines

Ce qui apparaît comme un socle pour le moins traditionnaliste malgré ce qui a été affirmé précédemment est en fait infusé, dans l’idée de Rivet, par les approches contemporanéistes (comme celle de Goldziher pour le hadith, imagine-t-on) afin d’éviter un « fiqh commenté, interprété par des oulémas sentencieux (qui) s’est sclérosé depuis en glose de plus en plus formaliste » (p. 7-8).

Il faut ensuite faire absolument place, selon l’historien, à deux disciplines quasi évacuées en islam sunnite : théologie et philosophie. Pour cette dernière ; Al Kindî, Al Farâbi, Ibn Sina, Ibn Bajja, Ibn Tufayl, et Ibn Rushd… ainsi que la philosophie iranienne devront être enseignés, accompagnés de philosophes non musulmans tels que Leibniz et Spinoza. Falsafâ et même ‘ilm at tassawûf (sciences mystiques) devront être réhabilitées, contre les courants traditionnalistes qui ont voulu et veulent toujours les éradiquer.

Au plan de la méthode, c’est à la recherche d’un juste milieu entre interventionnisme et présence trop lâche qu’il en appelle (p. 9). La contribution (autonome) de l’université à cette formation, au bénéfice de la société et de l’État français en est la clé de voûte. Au préalable, il faudra organiser une table-ronde entre islamologues (université), spécialistes de langue et littérature arabe, historiens et anthropologues du fait religieux. L’assemblée de l’AFEMAM[5], avec Denis Gril et Pierre Lory notamment, en serait l’occasion. Il compte éviter le piège d’une sorte de division des tâches implicite entre l’Institut et l’Université ; « ce dualisme serait désastreux »… La place des islamologues serait centrale ; il dénombre 22 enseignants-chercheurs dans ce domaine à l’époque ; 13 au CNRS et 5 à l’EPHE; 9 sont spécialistes du droit musulman, 11 du soufisme (chiffre qui va décroître par la suite) et 8 de la pensée politique contemporaine (en majorité des mouvements islamistes).

Une place importante (mais pas une précellence) devra être attribuée à la pensée islamique contemporaine : Iqbal, Haddad, Khalfallah, Taha, Chariati, Charfi, Arkoun et Rahman. Il invite à ne pas transiger avec cet enseignement même si des levers de boucliers d’acteurs traditionnalistes a ont lieu.

Il faudra enfin impliquer directement non pas le seul IISMM, mais l’EPHE et sa 5e section présidée à l’époque par Philippe Hoffman ainsi que l’institut européen des sciences des religions (ancêtre de l’IREL) présidé à l’époque par Régis Debray, et enfin le Centre d’anthropologie religieuse européenne dirigé par Philippe Boutry et Dominique Julia au début des années 2000.

La notion de formation d’imams stricto sensu apparaît sur la fin ; Rivet propose de scinder en deux étapes l’apprentissage, sur 3 ans pour les « imams de terrain », et 5 pour les profils « magistère », afin de former des « imams-théologiens ». Marseille ou Strasbourg seraient les lieux idoines pour commencer le cycle en 3 ans, avec bien sûr un cycle complet à Paris allant jusqu’au magistère, du fait de la présence de l’EPHE, de l’EHESS et de l’INALCO entre autres.

Les mots de conclusion de Rivet résonnent avec ceux qui ont parcouru le débat politique autour de l’islam ces toutes dernières années : « L’Institut bien plus qu’une sorte de séminaire voué à promouvoir un islam gallican (serait) un grand établissement destiné à terme à rayonner à l’étranger comme une maison de la pensée (un dâr al hikma) propageant un « islam des Lumières », rejoignant aussi un voeu pieu de Jacques Berque. Nous n’y sommes pas encore, tant s’en faut ; cela supposerait l’existence d’un corpus doctrinal spécifique dense et légitime dans/de l’islam européen. Des tentatives éparses existent pourtant bel et bien, comme celle de l’imam et théologien de Bordeaux Tareq Oubrou (Baylocq, 2018).

Les propositions de ce second rapport sont donc assez riches ; on eût souhaité que D. Rivet travaille avec un islamologue et un ingénieur d’étude ou un praticien de la pédagogie à la modélisation formelle de ses propositions. C’est le cas d’une proposition de formation peu connue qui a été formulée l’année suivante, en 2004, par l’universitaire Pierre Lory et feu l’enseignant tunisien formé à la Zeytouna Mohammed Mestiri.

Le cursus d’un « Institut d’études islamiques » de Pierre Lory et Mohammed Mestiri (2004, voir Annexe 1)

Entre la rédaction du rapport Rivet et celui du présent projet est créée feu le Conseil Français du Culte musulman (CFCM), sous l’égide de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur (quoique processus ancien ayant bénéficié de l’action en ce sens de ses quatre prédécesseurs).

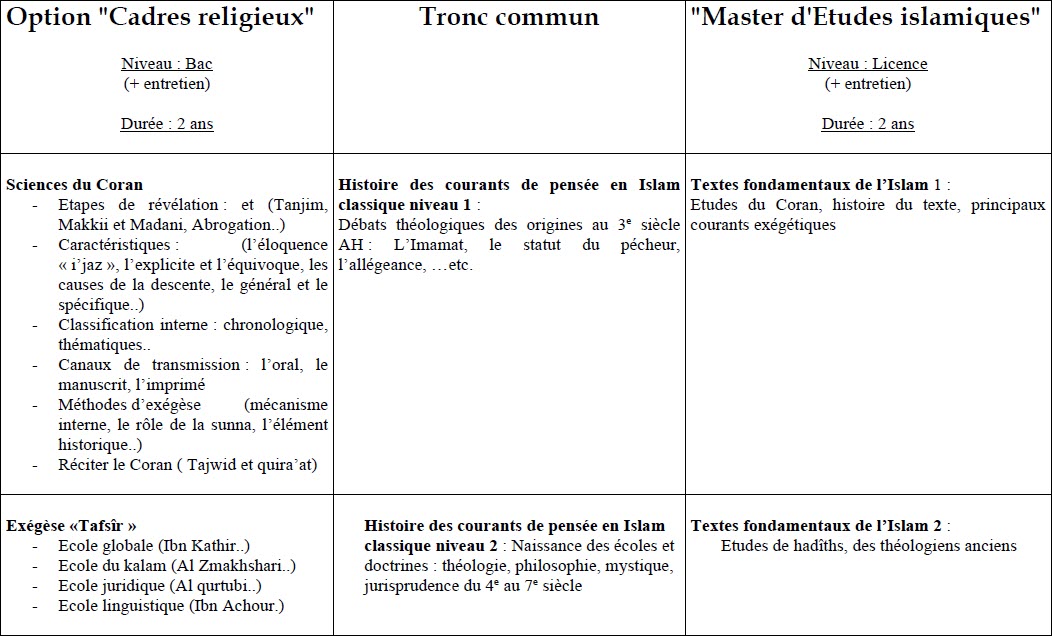

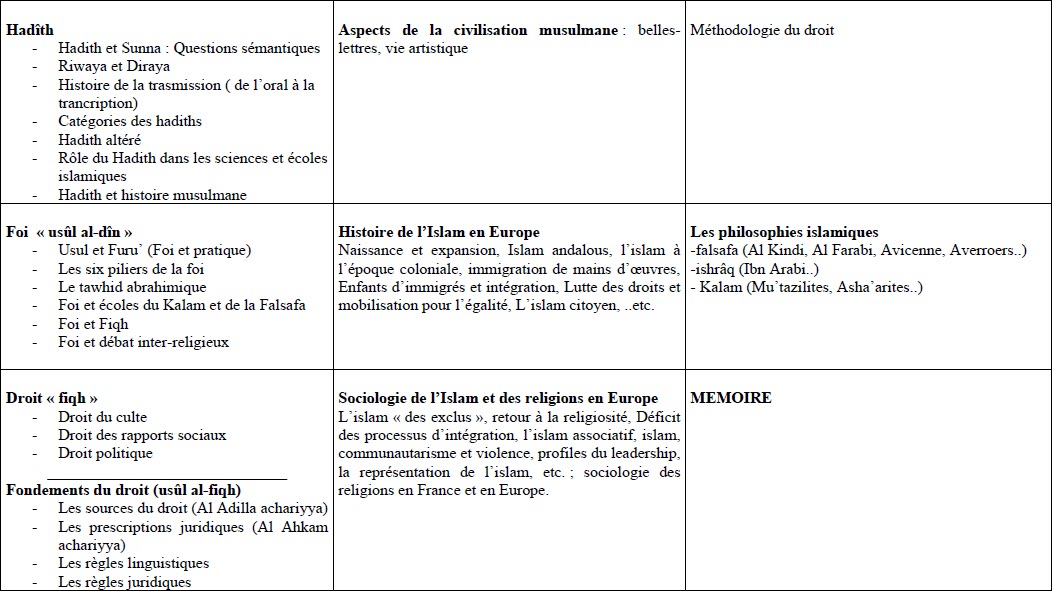

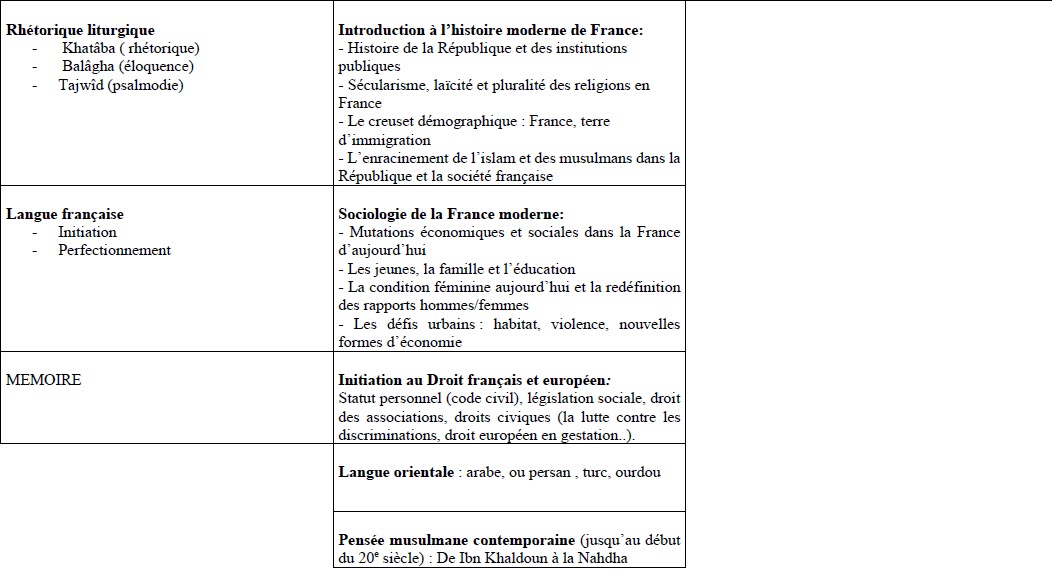

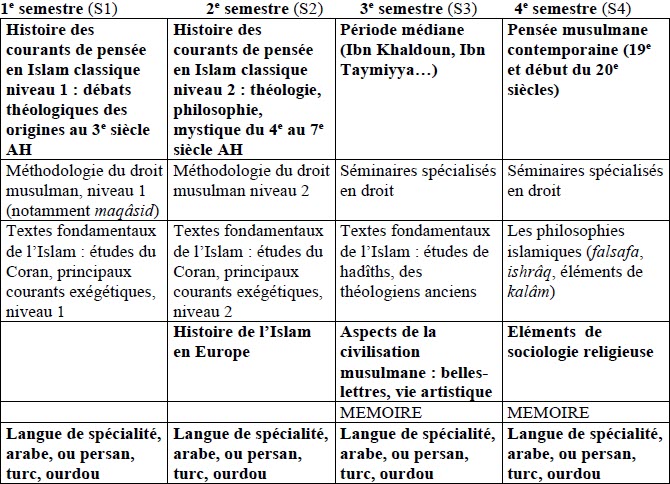

Selon nos sources, la demande de maquette aurait été formulée par le ministère de l’intérieur, dans la foulée de la création du CFCM précisément. On voit à travers cet exemple que la formation des imams était déjà un sujet central dans le processus de structuration du culte musulman en France. La maquette, datée d’octobre 2004, propose une formation initiale et une formation continue pour cadres religieux (niveau bac), ainsi qu’un master d’études islamiques. Un tronc commun articule les deux strates ; « l’histoire des courants de pensée en Islam classique, niveau 1 », de la France moderne, et un peu de sciences sociales de l’islam et des religions Europe.

Nous la reproduisons intégralement en annexe de cet article et la commenterons à la marge ici-même. Notons d’abord l’originalité, à ce moment-là, d’associer un universitaire (Pierre Lory, directeur d’études à l’EPHE), à un profil de formation traditionnel, Mohammed Mestiri, diplômé de la Zeytouna, mais qui a complété son cursus religieux par un cursus universitaire en France.

L’option pour les cadres religieux, quoique de niveau Bac, est déjà assez copieuse ; les sciences du Coran apparaissent en premier, comprenant notamment les étapes de la révélation, la classification interne, les méthodes de l’exégèse et la récitation. Le tafsîr constitue ensuite un module à part entière en comprenant « école globale » (Ibn Kathir), « école du kalam » (Al Zmakshari), « école juridique » (Al Qurtubi), et « école linguistique » (Ibn Achour). Sciences du hadith, usûl al dîn (« foi »), droit/ fiqh, fondements du droit (usûl al fîqh) et rhétorique liturgique complètent la formation religieuse, avec un module de perfectionnement de la langue française et un mémoire. On remarquera dans l’annexe que chacune des principales disciplines religieuses citées est déclinée avec précision en trois à sept sous-disciplines. C’est à ce jour le programme de formation religieuse intégrant les matières profanes le plus précis, dont nous ayons connaissance.

Après le passage par le tronc commun évoqué rapidement plus haut (où l’histoire de l’époque coloniale et de l’immigration est mentionnée), les étudiants (imams ou non) peuvent accéder au Master d’études islamiques. Le programme de celui-ci est concentré sur les « Textes fondamentaux de l’Islam » (Etudes du Coran, histoire du texte, principaux courants exégétiques, études du hadîths, des théologiens anciens…). La méthodologie du droit apparaît de nouveau mais sans plus de détails. Un module sur « les philosophies islamiques » clôture l’ensemble, avec falsafa (Al Kindi, Al Farabi, Avicenne, Averroës), Ishraq (Ibn Arabi), et Kalam (Mu’tazilites, Asha’arites…).

Si complet soit-il, ce modèle ne sera pas lui non plus, comme les deux précédents et à l’instar des deux suivants, mis en place au sein d’un établissement public de recherche et d’enseignement, fût-ce dans l’espace concordataire (qui admet plus aisément la théologie stricto sensu, voir ci-après). En revanche il aurait servi de base au cursus de l’IIIT de Saint Ouen, dirigé par Mohammed Mestiri de 2001 à 2011, qui a développé son offre d’enseignement justement à partir de 2004-5 et une formation LMD à partir de 2007 (. Des islamologues tels que Jamel el Hamri ou Youssouf Sangaré y ont fait leurs classes, en sus de leur cursus universitaire.

« La formation des cadres religieux musulmans », Francis Messner, rapport pour les ministères de l’intérieur et de l’enseignement supérieur (2013)

En mars 2013, le ministre de l’Intérieur et la ministre de l’Enseignement supérieur demandait au Professeur de droit de l’Université de Strasbourg Francis Messner de formuler ses propositions sur la formation des cadres religieux musulmans. Le rapport de 27 pages qu’il remettait en septembre de la même année s’articule autour de 3 volets : I. une histoire de la formation des cadres religieux (et facultés de théologies) en Europe, avec un focus sur l’Allemagne notamment, II. La formation des cadres religieux en France, III. Les modalités de développements des diplômes universitaires civils et civiques, comme alternatives. Dans la mesure où l’auteur de ce rapport est également contributeur de ce volume, nous renverrons à sa contribution, dans laquelle il développe ses axes.

Relevons simplement que ce rapport a le mérite, contrairement aux trois précédents de pointer les acquis (DU), demander leur montée en puissance, faire un pas de côté pour en appeler à un besoin d’expertise sur l’islam de France (recherche), avant de proposer son modèle (néo-concordataire) de formation des ministres du culte musulman. La tension contextuelle avec la Turquie et les prétentions de sa « faculté » de théologie à Strasbourg, sa volonté d’être considérée comme telle et de pouvoir délivrer des diplômes reconnus a également joué comme repoussoir de ce modèle (que l’auteur voulait très progressif et circonspect, rappelons-le).

Si les préconisations sur les DU et celles sur le fond consacré à la recherche en SHS sur l’islam en France (et en islamologie) ont été suivies (ce dernier étant aussi le fruit de l’action d’autres acteurs publics), le principe de collaboration et rapprochement progressif des instituts islamiques avec les universités (département de langue et civilisation arabe et d’histoire) a été clairement écarté. Le principe de laïcité a été avancé par les pouvoirs publics pour manifester leurs réticences à ce type de rapprochement, même en contexte concordataire.

« Mission de réflexion sur la formation des imams et des cadres religieux musulmans », Rachid Benzine, Catherine Mayeur-Jaouen, Mathilde Philip-Gay, mars 2017

Premier rapport écrit à trois, long de 70 pages pour sa version intégrale avec annexe (50 pages sans), la « mission de réflexion sur la formation des imams et des cadres religieux musulmans », a été confiée à l’islamologue et écrivain Rachid Benzine, l’historienne Catherine Mayeur-Jaouen et la professeure de droit Mathilde Philip-Gay par lettre de mission en date du 11 octobre 2016, par les ministres de l’Intérieur et de l’Education nationale. Il leur a été remis le 16 mars 2017.

La problématique des instituts islamiques privés

Les auteurs remarquent en introduction qu’« un nombre croissant de personnes, musulmanes ou non, se trouvent demandeurs de formations sur le fait religieux en général ou sur l’islam en particulier ». Or, d’un côté (et c’est dans l’ordre des choses), les instituts développent « une approche confessante », axée sur l’apprentissage du Coran, de l’arabe, des « sciences religieuses » classiques comme le fîqh, du hadith et de la Sîra (la théologie spéculative paraissant être le parent pauvre de ces instituts selon les auteurs).

De l’autre, l’islamologie fondamentale est définie « au sens scientifique le plus strict » comme « l’approche textuelle et philologique des sources scripturaires (Coran et Sunna) et des sources des premiers siècles de l’islam. Cette islamologie traditionnelle reste essentielle dans la formation des imams, d’un point de vue croyant ; mais elle est tout aussi essentielle au regard de la neutralité scientifique. » (p.9). S’y ajoute l’islamologie appliquée (Arkoun). Si ces approches ne sont pas conciliables, les auteurs n’excluent pas que des liens humains entre instituts islamiques privés et universités puissent toutefois faciliter le passage d’un institut aux cursus académiques mis en place.

Aussi, la délivrance par les instituts privés de diplômes reconnus par l’État, autant que la perspective d’une faculté de théologie musulmane publique ou privée reconnue par l’État sont-elles écartées, de même que la « reprise en main » de certains instituts privés par les pouvoirs publics, qui ignorerait le principe de séparation (pp. 36 à 38). En revanche les auteurs du rapport n’excluent pas des ‘partenariats’, afin, certainement, de conduire le public confessant vers les formations académiques complémentaires qu’ils envisagent.

Renforcer les cursus universitaires en islamologie notamment

L’un des obstacles identifiés est que l’islamologie française est considérée à l’époque comme « au bord de la rupture, menacée par la disparition de ses grandes figures et un réel décrochage par rapport à une islamologie internationale très dynamique » (p. 4). Ce rapport, conjugué à d’autres facteurs aura pour effet de convaincre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche d’ouvrir des postes (une dizaine depuis 2017). Un constat similaire est dressé pour la langue arabe. Une formation « laïque » et académique des imams en France ne pourra donc s’envisager qu’avec le renforcement de ces deux disciplines au sein de l’université française. Parmi les premières suggestions du rapport ; la nécessité de s’appuyer pour commencer sur des pôles universitaires dans lesquels de nouveaux cursus peuvent être développés sur la base d’offres pédagogiques déjà existantes (licences ou masters en islamologie, sur le monde musulman ou en sciences sociales des religions), à savoir à Aix-Marseille, La Réunion, Lyon et Strasbourg. L’offre de licence serait renforcée (pour les étudiants ‘classiques’ et étudiants-imams potentiels) par la création de postes.

Des « DU + », orientés sciences sociales du religieux, communication, psychologie, gestion de projet et de conflit pourraient bénéficier aux ministres du culte déjà en poste (p. 6 dans la synthèse et p. 46), en servant de « formation continue » pour les imams déjà en poste. Une brève sociologie des imams exerçant en France et de l’offre des instituts (abordée plus largement au préalable dans le rapport) et de leurs besoins établis en effet la nécessité de « formations plus poussées, plus structurées, et plus diversifiées » (p. 32). Leur statut précaire est abordé.

Les auteurs font également un panorama des offres européennes en la matière (Pays-Bas, Suisse, et ZITH allemand), très intéressant au demeurant, notamment le témoignage d’un enseignant du ZITH de Tübingen, mais peu applicable au contexte français, si toutefois l’on reste dans une acception étroite du principe de laïcité.

Le rapport traite aussi, c’est une de ses forces et son originalité, de la manière dont la pédagogie doit être conçue, face à ce public confessant. Il ne s’agit pas de transiger avec les contenus, mais « d’établir une relation de confiance entre enseignant et étudiants, (…) qui passe par un travail pédagogique particulier de la part du chargé de cours, qui doit convaincre à la fois de la solidité de son approche épistémologique et méthodologique, et de sa neutralité, dans le respect de toutes les croyances (ou formes de pensées sur le croire) » (p. 40).

Ils affinent en proposant « une approche progressive, partant des textes » qui doit « dresser au passage l'état des connaissances des étudiants pour différencier savoirs (toujours à affiner et complexifier) et croyances » notamment par la « différenciation des textes originaux et des traductions, des éditions critiques et des éditions non critiques, en amenant une réflexion sur la contextualisation, l’historicité et la circulation des textes – de façon à ne pas mettre sur le même plan des sources d’époque différente et des textes de statuts différents » (ibid.).

Une politique scientifique ambitieuse autour des recrutements, de cursus génériques et adaptés et des ressources pédagogiques

En résumé, il est proposé de favoriser trois grands axes d’action publique (pp. 42 à 50) :

-

La promotion d’une politique scientifique et universitaire exigeante sur l’islam et les mondes musulmans

-

qui se traduirait principalement par la création d’instances de pilotage au sein du MESRI, de postes d’enseignants en islamologie, histoire de l’islam, ainsi que par le renforcement de l’enseignement des langues turque, persane et arabe.

-

-

Le développement des formations dans les universités

-

qui se traduirait principalement par la création de cursus LMD en sciences humaines du fait religieux (sur la base des modèles de l’INALCO et Strasbourg), complété « DU+ », pour la formation continue des imams déjà en postes, et un lien humain avec les instituts pour drainer leur public vers l’université, en sortie ou pendant leur cursus)

-

-

La mobilisation des ressources pédagogiques

-

notamment par la rédaction d’une série de manuels introductifs rédigés par des universitaires spécialistes des sujets abordés (le Coran, l’étude critique des hadith, l’histoire des débuts de l’islam etc.). Ils sont d’ailleurs en cours de rédaction sous l’égide du GIS MOMM. Un « campus numérique, mi-distanciel mi- présentiel (cheval de bataille de Rachid Benzine) introduisant aux approches historico-critiques complète l’éventail des réponses proposées par le rapport.

-

Toute option en matière de politique publique qui pourrait contrecarrer le principe de laïcité est clairement écartée par ce rapport. C’est par le biais du développement d’une offre académique très précise, dans le domaine de l’islamologie et des SHS du religieux que les auteurs formulent leurs propositions. On sent toutefois la tension qui leur impose de laisser les instituts islamiques privés dans l’équation, afin de drainer le public cible vers les cursus, une fois montés. Si l’offre académique dans ces domaines s’est développée, de telles passerelles peinent encore à s’établir, et/donc des ministres du culte musulman à recevoir une formation profane complémentaire et adaptée au contexte dans lequel ils exercent (hors DU civils et civiques classiques, que quelques dizaines d’aumôniers musulmans et imams suivent chaque année). Nous avons par exemple nous-même co-construit avec l’IISMM-EHESS, en 2019 (à l’époque en qualité de chargé de mission recherche au Bureau central des cultes du ministère de l’intérieur), un programme de formation sur deux jours intitulé « Islamologie et sciences sociales au service de la médiation du fait religieux ». Il réunissait plus d’une cinquantaine de médiateurs du fait religieux et aumôniers musulmans de toute la France. Le programme était composé lors de la première d’approches géopolitiques et sociologiques du phénomène de djihadisme, avec une première intervention de Stéphane Lacroix (CERI) sur « Wahhabisme, salafisme, djihadisme dans le contexte international, puis de Bernard Rougier (Sorbonne Nouvelle) sur « Les dynamiques du djihadisme » et la présentation d’une recherche sur le « radicalisme islamique » par deux de ses auteurs ; le sociologue Romain Sèze et le politologue Bilel Aïnine. La partie proprement islamologique intervenant le lendemain, avec Mehdi Azaïez (Université de Lorraine), « Autour du texte coranique », Nadjat Zouggar (AMU) sur « Les textes de référence du djihadisme » et Emmanuel Piani (ICP) avec une intervention appliquée sur « L’islamologie face au fondamentalisme ».

Mais ces expériences restent trop peu nombreuses, ponctuelles, et courtes dans leur programmation. Il s’agit ici en outre d’une formation appliquée à un phénomène en particulier (la radicalisation).

Conclusion : des « homo pontifex » entre communautés musulmanes et universités pour augmenter le nombre d’imams formés

Ce dernier rapport a clairement eu le mérite de préparer le terrain académique à recevoir et former un tel public, en attirant l’attention des pouvoirs publics sur les déficits français en matière de connaissance académique du fait religieux musulman (par rapport à nos voisins européens). Ce champ est encore le plus propice au développement d’une formation idoine des ministres du culte musulman exerçant en France, le principe de laïcité limitant les possibilités d’intervention des pouvoirs publics et expliquant le quasi statut quo en ce domaine, jusqu’à récemment, depuis près d’un quart de siècle[6].

Les premiers rapports articulent quant à eux clairement une formation religieuse avec une formation académique, réalisant en quelque sorte la maxime musulmane qui appelle à ce que le savant soit ‘alimun bi-ash sha’r wa- ‘alimun bi-l’asr (« savant du droit et savant de son temps »). Mais au fil des années, il a fallu compter avec une application plus stricte du principe de séparation en ce domaine. Les deux derniers rapports (Messner, fût-ce en territoire concordataire) et Benzine-Philip Gay-Mayeur Jaouen) composent nettement avec cette contrainte, faisant du renforcement du champ académique de la connaissance de l’islam la clé de voûte d’une possible formation pour ministre du culte musulman.

Au plan plus ‘politique’, l'opposition à l'initiative Trocmé vint autant de la contestation souterraine des catholiques (en particulier du cardinal Lustiger) que de la difficulté à trouver les ressources parmi les universitaires se trouvant être de confession musulmane à l'époque, alors qu'aujourd'hui la situation est assez différente ; ces ressources existent, et c’est ce sur quoi nous voudrions insister. Rappelons également avant cela, concernant la place de l'IISMM, que Jacques Berque, est décédé en 1995, date du début de la réflexion sur ce futur organisme. Il avait auparavant conseillé directement Jean-Pierre Chevènement et infusé cette idée en lui qu’une institution universitaire dédiée aux mondes musulmans pourrait aussi solutionner la problématique d’une formation nationale des ministres du culte musulman. Mais c'est réellement l'apparition du CFCM en 2003 qui a « débloqué » une implication étatique sur cette question, fût-elle indirecte, avec un rôle de rassembleur, et d’organisation des débats, puisque le ministère de l'intérieur (à travers son Bureau central des cultes) organisait des réunions interministérielles à Matignon sur le sujet. C'est donc Jean-Pierre Raffarin, premier ministre de l'époque qui a officiellement invité le CFCM à réfléchir à cette question de la formation des imams, en leur passant bien sûr la main… raison pour laquelle elle a pendant longtemps fait du surplace[7].

Les principales solutions sont donc venues du champ académique, ou plus précisément d’un dialogue entre l’administration centrale et celui-ci. Les deux premiers rapports (Trocmé et Rivet), voire la proposition de programme Mestiri/Lory visent des récipiendaires archétypaux de cette formation, des intellectuels musulmans exerçant un magistère, plutôt que des imams assurant la liturgie, le fonctionnement du lieu de culte au quotidien voire le prêche du vendredi. Si les seconds doivent être en priorité ceux que les concepteurs des formations ont en tête quand ils les élaborent, le maintien de cette exigence d’un pôle d’intellectuels musulmans de haut niveau nous paraît tout à fait judicieux, dans le contexte international actuel de grande concurrence dans le champ des idées en islam. On peut citer ici une référence hors contexte musulman :

Le recrutement a longtemps fait la part belle à des savants venus du protestantisme libéral, du judaïsme éclairé, ainsi que des ecclésiastiques en délicatesse avec les dogmatismes

Rauwel, 2020/1

Un point d'histoire de l'institution EPHE (à l’occasion de ses 150 ans, en 2020) qui nous porte à formuler la question suivante : pourquoi pas des théologiens musulmans réformistes (libéraux), désormais ? L’époque le requiert. Des profils de docteurs de l’université, formés par ailleurs en sciences islamiques classiques, et exerçant ou ayant exercé la direction du culte existent du reste en France, mais en nombre assez limité ; Mohammed Bajrafil, Mahmoud Doua, Abdelghani Benali, Omero Marongiu Perria, Taïeb Chouiref (sans pouvoir affirmer qu’il ait déjà dirigé le culte) et quelques autres, mais aucun d’entre eux ne dispose d’un poste à l’université dans sa discipline. On pourrait y ajouter trois doctorantes en fin de thèse, qui exercent par ailleurs une activité cultuelle. Il s’agirait de se décider enfin à trouver un espace, dans le champ académique français, où des islamologues/théologiens musulmans, de formation universitaire, qui se trouvent être par ailleurs de confession musulmane, puissent se stabiliser, mener leurs recherches et publications et rayonner, c’est à dire disposer des conditions de production de la pensée et de sa diffusion.

Dans notre réflexion sur les conditions de possibilité d’émergence d’une théologie islamique moderne, on oublie souvent le principal ; les conditions de production de la connaissance. Pour le moment cette catégorie d’intellectuels et docteurs ne sont pas en situation de faire masse critique dans le marché très concurrentiel de la production du discours sur l’islam. Certains réussissent à produire du contenu mais le pourraient bien plus encore s’ils avaient été dans une situation plus favorable. En dehors de Taïeb Chouiref, qui à notre connaissance n’a pas choisi d’être ministre du culte, tous ont été pendant des années en situation de devoir s’assurer un revenu minimal. Mohammed Bajrafil a même cessé d’être imam khatib en partie pour ces raisons matérielles. Il ne s’agit pas, dans notre idée, de recruter ces profils dans le champ universitaire ou en institut dédié en prenant en considération leur seule confession – ce qui irait à l’encontre du principe de neutralité – mais qu’a minima leur activité dans le champ confessant ne constitue pas un obstacle en soi et leur cursus religieux, en amont de leur doctorat, ne soit pas un critère officieusement rédhibitoire. Rappelons qu’il existe par exemple des universitaires qui sont ou ont été par ailleurs pasteurs protestants ou encore que le département d’hébreu de l’INALCO (époque Langues O) a longtemps été dirigé par le rabbin René Manuel Sirat (de 1968 à 1996). En Angleterre, depuis une vingtaine d’années déjà, on trouve des aumôniers du culte musulman titulaires de thèses de doctorat en islamic studies d’Oxford, Trinity College, et autres universités (moins sont enseignant à l’université, il est vrai). A Tübingen, ces mêmes aumôniers bénéficient d’une formation de haut niveau, profane et religieuse, dans un contexte où la théologie peut faire partie des cursus des universités publiques, même si le contenu et l’ampleur de leur formation reste un sujet de débat public assez vif en Allemagne.

Ils et elles devraient pouvoir disposer a minima d’un lieu, sans forcément tous y être rattachés en tant que statutaires à plein temps (même s’il en faudra nécessairement !), à partir duquel ils pourraient se rassembler, avec le reste de la communauté académique travaillant dans le champ des études sur l’islam, organiser puis dispenser, en sus de leur recherche et enseignement universitaire stricto sensu, un cursus complet à destination des ministres du culte musulman exerçant en France. Cette configuration nous paraît importante car ils disposeraient auprès de ce public de la légitimité susceptible de les attirer dans cette formation. De par leur double background, ils prendraient en compte l’expertise académique, pourraient introduire les derniers fruits des approches historico-critiques, tout en l’articulant avec des sciences traditionnelles relevant de la dialectique, trop souvent réduits à la portion congrue dans les cursus classiques, comme l’ilm al kalam, ou par exemple proposer un module d’histoire critique des maddhab, avec le souci d’historiciser (et/donc relativiser) la portée des corpus normatifs classiques, ce qui constitue selon nous l’un des principaux enjeux contemporains.

Il est à noter enfin que la formation des imams a été au programme des trois premières instances de dialogue entre l’État et le culte musulman (2015 et 2016), des Assises territoriales qui leur ont succédé, et constitue désormais un groupe de travail à part entière dans le récent Forum de l’Islam de France (FORIF)[8]. De nouvelles évolutions sont donc encore possibles sur ce sujet.

Appendices

Annexe

ANNEXE 1

Projet de programmes du futur

"Institut d'études islamiques"

• Cadres religieux : Formation initiale et formation continue

• Master d’études islamiques

M. P. Lory

M. M. Mestiri

Octobre 2004

Diplôme d'Etudes islamiques

Formation initiale

Formation continue

"Cadres religieux"

Durée : 6 mois

Titre : Certificat de formation continue : Cadre religieux musulman

Conditions d’acceptation :

-

Le candidat doit exercer en France les fonctions d’Imam, aumônier, conférencier ou responsable dans un cadre associatif depuis au moins 6 mois.

-

Connaissance de base de français et d’arabe

Programme :

-

Initiation aux sciences religieuses islamiques :

-

*Coran

-

*Hadith

-

*Foi

-

*Sira et Histoire

-

*Fiqh

-

*Rhétorique

-

-

Histoire et sociologie de l’Islam en Europe : Grandes évolutions

-

Introduction à l’histoire moderne de France:

-

*Histoire de la République et des institutions publiques

-

*Sécularisme, laïcité et pluralité des religions en France

-

*Le creuset démographique : France, terre d’immigration

-

*L’enracinement de l’islam et des musulmans dans la République et la société française

-

-

Sociologie de la France moderne:

-

*Mutations économique et sociales dans la France d’aujourd’hui

-

*Les jeunes, la famille et l’éducation

-

*La condition féminine aujourd’hui et la redéfinition des rapports hommes/femmes

-

*Les défis urbains : habitat, violence, nouvelles formes d’économie

-

-

Initiation au Droit français et européen:

Statut personnel (code civil), législation sociale, droit des associations, droits civiques (la lutte contre les discriminations, droit européen en gestation..).

-

Langues orientales

-

Langue française

Master en études islamiques, option universitaire

En gras : le tronc commun

Notes

-

[1]

Nous devons cette information à M. Bernard Godard.

-

[2]

Il devait décéder six ans plus tard, à l’âge de 77 ans.

-

[3]

https://www.vie-publique.fr/rapport/25911-lenseignement-du-fait-religieux-dans-lecole-laique

-

[4]

Voir notamment Timur Kuran, The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East (Princeton University Press), 2011, et Hans Küng, L’Islam, (Le Cerf), 2010

-

[5]

Association française pour l'étude du monde arabe et musulman

-

[6]

En dehors de formations courtes pour aumôniers qui ont pu être proposés (par un travail commun du Bureau central des cultes et de l’IISMM-EHESS), notamment en 2016

-

[7]

Nous sommes redevables à Bernard Godard pour ces informations.

-

[8]

https://www.saphirnews.com/Islam-de-France-avant-la-pleniere-ce-qu-il-faut-savoir-des-premieres-propositions-du-FORIF_a28586.html Sans que nous sachions si des universitaires y sont associés, comme cela avait été le cas lors de la seconde Instance de dialogue (moins d’une dizaine, au forceps).

Bibliographie

- Amir Moezzi M.-A., et G. Dye (dir.). (2020). Le Coran des historiens, Paris, Le Cerf.

- Bava Sophie, El Asri Farid (dir.) (2020). « Radioscopie des dynamiques de formations privées sur l’islam en France ». Rapport de recherche, Bureau central des cultes (non publié).

- Benzine R., C. Mayeur-Jaouen et M. Philip-Gay. (2017). « Mission de réflexion sur la formation des imams et des cadres religieux musulmans », Rapport aux ministères de l’enseignement supérieur et de la recherche, et de l’intérieur.

- Lory P., et M. Mestiri. (2004). Maquette de cursus pour un « Institut d’études islamiques ».

- Messner F. (2013). « La formation des cadres religieux musulmans ». Rapport aux ministères de l’intérieur et de l’enseignement supérieur, ministère de l’Intérieur (Bureau central des cultes).

- de Prémare, A. L. (2002). Les fondations de l’islam, Paris, Seuil.

- Rauwel A. (2020). « Un sanctuaire laïc pour les sciences religieuses ». Revue de l’histoire des religions, vol. 237, no 1, pp. 111-123.

- Rivet, D. (2003). « Note sur les grandes orientations d’un appui scientifique à la formation des imams ». Rapport de l’IISMM-EHESS.

- Trocmé E. (1996). « Rapport sur la formation des cadres religieux musulmans ». À Monsieur le Président Albert Hamm au sujet du développement des sciences des religions à l’Université des sciences humaines de Strasbourg.

- Youssef O. (2002). La psychanalyse au risque de l’islam, Paris, Albin Michel.