Abstracts

Résumé

Dans l’après-guerre au Québec, un discours étonnamment moderne se manifeste dans les fascicules sentimentaux sur l’importance pour les jeunes filles de l’éducation « à l’américaine ». L’éducation permettrait à l’héroïne de s’évader vers le monde excitant du travail, propice aux rencontres d’hommes intéressants (contrairement aux lieux de formation, souvent non mixtes). Cette étape n’est qu’un tremplin pour s’élever socialement et pour trouver l’amour. À peine entrées dans la catégorie des étudiantes, puis dans celle des travailleuses, les jeunes femmes reprennent la voie de la maison comme reines du foyer. S’il n’occupe qu’un faible espace textuel, le discours sur l’éducation est central dans l’économie des récits. Les fascicules martèlent l’importance de se (trans)former professionnellement, ce qui représente la meilleure – et parfois la seule – planche de salut pour l’héroïne, qui doit passer du statut de jeune fille à celui de femme (moderne). La plupart du temps, l’histoire se clôt sur une promesse de mariage qui annonce l’abandon d’une carrière à peine ébauchée. Pourtant, l’éducation pèse lourd dans le capital de séduction de la jeune fille : elle remplit plusieurs fonctions de consécration pour l’héroïne sentimentale.

Abstract

In the post-war period in Quebec, a surprisingly modern discourse shows up in sentimental dime novels on the importance for girls of an “American-style” education. The education would allow for the heroine’s escape into the exciting world of work, conducive to meeting with interesting men (unlike the often girl-only places of education). This stage is only a springboard to social rise and finding love. Having hardly entered in the category of students, then of workers, she returns home as the queen of the household. Although it occupies only a limited textual space, the discourse on education is central to the economy of the stories. The dime novels insist on the importance of professional (trans)formation, as the best–and sometimes the only–lifeline for the heroine, who must transition from a young girl to a (modern) woman. Most of the time, the story ends with a promise of marriage that announces giving up a barely begun career. However, education weighs heavily in the seductive capital of the young girl : it has multiple functions of consecration for the sentimental heroine.

Article body

[L]a sujétion pouvait par moments paraître pénible et l’évasion souhaitable. / Aussi ne se soumit-elle à l’idée d’un cours spécialisé qu’avec peu d’enthousiasme.

Betty Forest[1]

La série « Roman d’amour » des éditions Police Journal compte huit cent soixante-dix-huit titres parus à la chaîne entre 1944 et 1965, et vendus massivement autour de dix sous dans mille huit cents points de vente. En trente-deux pages, ces petits romans, proches du dime novel, entassent les péripéties s’inscrivant dans un canevas sentimental fixe : rencontre, confrontation polémique et triomphe de l’amour. Alors que la question du travail de l’héroïne du roman sentimental a été balisée, notamment grâce aux précieux travaux de Denis Saint-Jacques et de son équipe[2], mon article entend déplacer la focale sur la période de sa formation. Si l’amoureuse de papier projette (et se doit, en vertu du genre sentimental) d’occuper tout son temps à l’amour, elle doit d’abord passer de l’état de jeune fille à celui de femme. Cette incubation identitaire revêt une place centrale dans les fascicules. Entre l’enfance et son devenir-femme, l’héroïne fréquente l’école. Étudie- t-elle ? Qu’étudie-t-elle ? Considérant que les romans d’amour ont eu, historiquement, une certaine valeur de « guide » à l’intention des jeunes lectrices et des jeunes lecteurs[3], quelles leçons ou prescriptions sociales peut-on dégager de ces fascicules, principalement lus par des adolescentes, souvent elles-mêmes étudiantes[4] ?

On conçoit bien que l’éducation permet à l’héroïne sentimentale de se propulser vers un milieu excitant, le monde du travail, lieu « d’évasion » propice aux rencontres d’hommes intéressants – contrairement aux lieux de formation, souvent non mixtes. Cette étape de la vie n’est encore qu’un tremplin pour s’élever socialement et, surtout, pour atteindre l’amour : à peine entrée dans la catégorie des étudiantes, puis dans celle des travailleuses, la jeune fille reprend la voie de la maison comme reine du foyer. Se trame pourtant entre les lignes des romans à dix sous un discours étonnamment moderne sur l’importance de l’éducation « à l’américaine » des jeunes filles. Ainsi, Gisèle Dercourt, dans Dernier Amour, « commençait à parler d’Université [sic] et de carrière. Ce qui est le signe certain de l’adolescence chez les jeunes filles d’Outremont[5]. » Cette généralisation révèle un fantasme d’époque, dans la mesure où, en 1960, seulement quatre pour cent des Québécoises et des Québécois de vingt à vingt-quatre ans fréquentent l’université[6]. De ce faible pourcentage, à peine quatorze pour cent sont des filles[7].

Les considérations qui suivent s’appuient sur un échantillon d’une trentaine de fascicules de la série « Roman d’amour » des éditions Police Journal[8]. Dans cet échantillon, la thématique de l’éducation est structurante dans vingt-deux fascicules. Ce constat préliminaire laisse croire que cette collection tient un discours sur la formation effective des candidates et des candidats à l’amour, mais que cette prise en compte n’est pas systématique. Même lorsque les modalités de la formation sont explicitement énoncées, ce discours tient, le plus souvent, en quelques phrases. Or s’il n’occupe qu’un faible volume textuel, le propos sur l’éducation est central dans l’économie globale du récit : les fascicules martèlent l’importance de se former professionnellement, ce qui représente la meilleure garantie de la valeur matrimoniale des protagonistes, en particulier pour l’héroïne.

Couverture non signée de Paul Guy, Le héros de mon coeur, Montréal, Police Journal, « Mon roman d’amour » no 547, 1958.

L’analyse révèle ainsi des usages insoupçonnés de la thématique étudiante dans la production sentimentale. D’une part, les représentations des études sont modulées par des impératifs sériels : les possibles se mesurent à l’aune des fantasmes d’époque contenus dans un ensemble plus vaste, l’architexte « fascicule sentimental »[9]. D’autre part, le discours est perméable à des tensions idéologiques historiquement observables ; considérant la période étudiée, on conçoit bien que les tiraillements entre tradition et modernité en matière d’éducation et de rapports de genre percolent dans le sous-texte des romances populaires. Puisque les récits gravitent autour de protagonistes féminins, c’est l’éducation de ceux-ci qui retiendra mon attention. Il s’agira de montrer que l’importance de l’éducation est inversement proportionnelle à l’espace qui lui est dévolu dans les textes.

Mon article se divise en quatre parties qui correspondent aux différentes fonctions narratives de l’éducation. Dans les deux premières, j’expliquerai deux fonctions poétiques de la formation qui servent à compléter le portrait type de l’héroïne sentimentale : elle révèle son autonomie, elle garantit sa féminité. Dans la troisième partie, je démontrerai que la diplomation joue un rôle de catalyseur dans le passage de l’état de fille à celui de femme. Je postule que la remise du diplôme, événement très circonscrit dans les fascicules, occupe une fonction symbolique de rite de passage pour la jeune fille, signant son entrée dans la catégorie des femmes du monde. Enfin, je déplierai l’idée selon laquelle les femmes de papier tiennent un discours ambivalent sur la condition de reine du foyer, aboutissement narratif attendu de l’architexte sentimental. Ce malaise autour du statut de la femme mariée laisse entrevoir une fonction imprévue de l’instruction qui agit comme soupape pour l’évasion des lectrices.

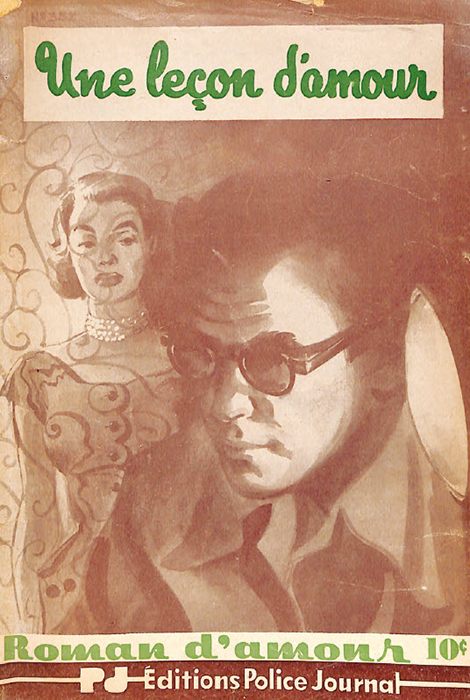

Couverture non signée de Pierre Saurel, Une leçon d’amour, Montréal, Police Journal, « Roman d’amour » no 15, 1948.

Jeune fille instruite, jeune fille autonome

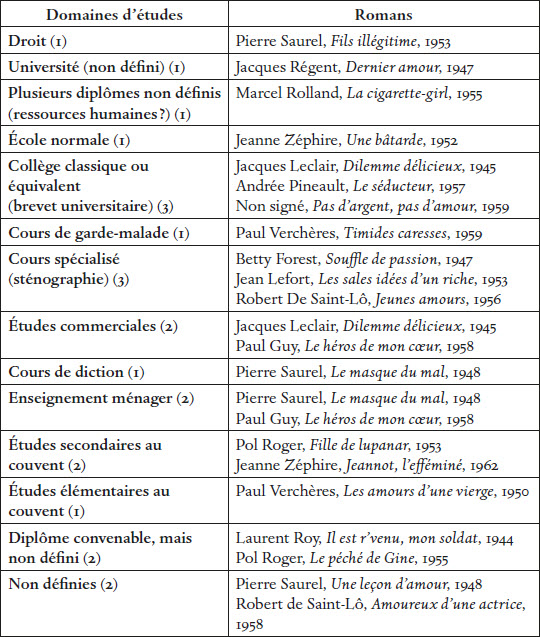

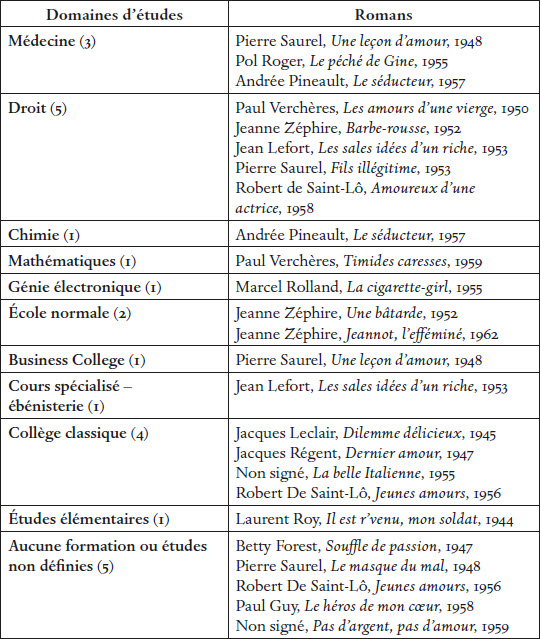

L’éventail des formations suivies par les personnages féminins couvre l’ensemble des possibilités de l’époque. De la couventine à l’universitaire, en passant par les étudiantes des business colleges, des écoles normales et des instituts familiaux, les figures sont réparties uniformément au sein de ces différents types de formation[10]. Mais à quoi sert l’éducation des héroïnes de romans d’amour, appelées à rencontrer un homme qui sera leur pourvoyeur ? Puisque l’éducation est une affaire de classes et de genres[11], et puisque la production sentimentale est elle-même fondée sur une asymétrie de genre, il convient, avant de camper l’importance de l’éducation pour les jeunes filles, de voir rapidement les enjeux que traduit la thématique de l’éducation des garçons[12].

Il ne fait pas de doute que l’autonomie est une valeur incontournable du héros sentimental. Pour les amoureux en puissance, l’important n’est pas d’étudier, mais de « se faire une situation ». Si les prétendants ont le malheur de voir leurs études s’étirer, ils sont, dans l’univers fasciculaire, disqualifiés, relégués au rang d’« enfants » ou, pire, de « fils à maman »[13]. Les études ont beau être prestigieuses, elles ne convainquent pas l’héroïne que son aspirant pourra subvenir à ses besoins et à son confort matériel. Dans Amoureux d’une actrice, le protagoniste, étudiant en droit, comprend qu’il lui faut passer à l’action. Témoin du rejet humiliant, par une belle femme de trente-cinq ans, d’un confrère en raison de son statut d’étudiant, Philippe Lanteigne décide sagement de terminer ses études avant de tenter de conquérir cette femme : « Après la lutte de l’esprit, celle du coeur[14] », se dit-il. Lanteigne devient un grand avocat et, on le devine, gagne la course à l’amour. Le passage direct des choses de l’esprit aux choses du coeur s’observe aussi bien chez les filles, comme le montrera mon analyse de la fonction symbolique de la diplomation.

Pourtant, les études peuvent aussi servir concrètement à confirmer l’autonomie de l’héroïne sentimentale – autonomie différente mais tout aussi importante que celle du héros. Obligée de trouver un emploi après la mort soudaine de son père, Marguerite Fiore se « souvient » soudainement qu’elle a des compétences :

En un éclair Marguerite revit ses compagnes groupées échafaudant des plans d’avenir. Jamais, elle, elle n’avait songé particulièrement à une carrière. Elle avait gradué avec les plus grands honneurs, mais elle n’était préparée pour aucune tâche spéciale.

[…]

« Le piano ! se dit-elle. Mon père a tenu à ce que j’obtienne mon diplôme d’enseignement dans cet art qui lui plaisait particulièrement. Je donnerai donc des leçons ! »[15]

Cet exemple est représentatif du désintéressement qui connote idéalement l’instruction formelle des filles. Leurs lauriers sont une parure, mais deviennent panacée quand une épreuve se dresse devant elles. L’héroïne de Le héros de mon coeur se voit, comme Marguerite Fiore, sauvée grâce à son instruction : Marie Girard peut prendre en charge sa jeune soeur infirme grâce au cours commercial qu’elle a suivi, qui lui permet de décrocher un emploi enviable de journaliste[16]. Non seulement Marie se montre autonome, mais elle prouve aussi ses qualités maternelles. C’est bien à la logique du « care » que puise ce fascicule. Le nouveau – des études et un travail modernes – est valorisé par l’ancien – le rôle traditionnel d’aide-soignante (plus que simple pourvoyeuse). Cette impression est confirmée par la position particulièrement vulnérable de la bénéficiaire : une fille, jeune de surcroît (elle figure l’enfant), et infirme. Si les études aident les héroïnes à surmonter leurs revers de fortune, tout se passe comme si le succès scolaire fonctionnait aussi, sur le mode symbolique, comme une dot.

Héros sentimental cherche jeune fille instruite

De manière subtile, les diplômes agissent comme un sceau garantissant la féminité de la future épouse. Cette corrélation était déjà perceptible dans les années 1920, notamment dans la collection « Le roman canadien » des éditions Édouard Garand, puis dans le roman d’amour bourgeois qui prend son essor durant la décennie 1930. L’équation se simplifie dans les années 1940 : la jeune fille moderne est une jeune fille instruite. Il n’est pas surprenant que les études des filles soient valorisées puisque l’enseignement qui leur est destiné est encore majoritairement donné par des religieuses. L’équivalence entre école et morale se trouve exemplifiée dans Les amours d’une vierge dont le narrateur dit de Paulette Labadie que « [s]on intelligence, sous la direction des bonnes Soeurs du couvent, mûrit en sagesse[17] ». Dans un fascicule au titre limpide, Fille de lupanar, l’enseignement donné à l’héroïne par les bonnes soeurs lui sert de rempart contre la dépravation de sa famille[18].

Davantage qu’une plus-value, l’éducation apparaît même comme un passage narratif obligé, une case à cocher sur la courte liste des caractéristiques de l’héroïne type. Dans Le péché de Gine, l’auteur s’assure que, même si elle habite en Abitibi, région éloignée du Québec, à l’époque précaire du développement minier[19], l’amoureuse a reçu une éducation convenable. La description qui la consacre « future épouse » réunit en quelques lignes les trois principales caractéristiques qui entrent dans le calcul du « capital matrimonial » de la production fasciculaire : une beauté qui égale toujours la bonté, une autonomie prouvée, une éducation irréprochable. En plus d’être « très bonne hôtesse », Janine Richer est formellement instruite, ce qui ne laisse pas de surprendre le héros : « Elle demeurait dans ce trou depuis assez longtemps et, comme je m’étonnais de sa culture, elle me dit qu’elle lisait beaucoup et qu’elle suivait des cours par correspondance[20]. » Ces « cours par correspondance » surviennent ici comme par enchantement et permettent de remplir l’exigence générique de l’éducation au féminin. De façon assez similaire, dans Souffle de passion, les études sont une formalité narrative rapidement expédiée. Dès que Ruth Miron accepte de suivre un cours spécialisé, le lecteur est placé devant une ellipse – la parenthèse étudiante n’est pas décrite –, puis il retrouve l’héroïne dotée d’un salaire nettement supérieur à celui de ses anciennes camarades de classe. Une fois sa situation bien établie, Ruth est prête à passer aux « choses sérieuses », comme cela s’observe souvent dans mon corpus : « Pour la première fois de sa vie, Ruth pensa à l’amour…[21] »

L’intellectualisme peut paraître suspect chez les prétendants : des études prolongées dans le temps (j’en ai dit un mot) ou trop poussées dénaturent les héros sentimentaux, les dépossédant de leur virilité. Un phénomène analogue s’observe chez les femmes. Dans Amoureux d’une actrice, un commentaire furtif sur l’« essence » féminine permet d’apprécier l’ampleur du stéréotype de la « cerveline »[22]. Il surgit au cours de la discussion de deux étudiants qui porte sur une camarade de classe, l’un alléguant qu’elle plaît à l’autre :

— Elle est pourtant intelligente. Toujours la première. Je suis sûre qu’en peu d’années elle deviendra la plus brillante des jeunes avocates de Montréal.

— Tu ne vas pas me parler de la femme intellectuelle ? C’est celle-là que je déteste le plus.

— On peut savoir pourquoi ?

— Allons ! La femme, c’est [sic] pas ça !

Philippe prenait un petit air paillard pour dire ces mots, mais il ne rencontrait chez Claude la moindre connivence.

— Pour moi, reprenait Claude, la femme c’est ça et c’est autre chose aussi[23].

Étudiante en droit, la consoeur paraît repoussante aux yeux du héros qui se liera plus volontiers à une actrice. Les représentations de la femme intellectuelle sont à peu près inexistantes dans les fascicules sentimentaux[24]. C’est par le silence qu’est dite l’idée que les femmes savantes font de moins « bonnes » épouses. En témoigne, dans Le séducteur, la description physique d’une rivale, un personnage secondaire, inscrite en médecine : « […] Marguerite la jugea froide, trop grande. Elle doutait fortement que Claude éprouve pour elle un sentiment sincère. / “Il ne doit pas aimer beaucoup frôler ses cheveux coupés à la garçonne, lui qui prenait plaisir à soulever mes cheveux longs et à m’embrasser dans la nuque dès que Louis tournait le dos”, songea-t-elle[25]. » Cette description s’appuie sur l’idée que les domaines historiquement associés à une autorité ou à un prestige masculin doivent rester l’apanage des hommes, au risque, pour les femmes, de voir diminuer leur désirabilité, tandis que la pointe d’humour contenue dans le dialogue que j’ai cité plus tôt laisse deviner que l’auteur convoque la part d’aliénation qui structure l’architexte pour s’en distancier momentanément. Faire sourdre entre les lignes des idées plus progressistes sur les rapports de genre ne l’empêche pas de reconduire les stéréotypes les plus fertiles de la production sentimentale[26]. La part du conformisme proviendrait tout à la fois d’un cadre de référence universitaire sexiste, de la stéréotypie propre au support sériel (le fascicule) et du genre (le roman d’amour)[27].

En somme, les jeunes filles modernes se doivent d’être relativement instruites tout en cultivant leur féminité. L’éducation, si brève soit-elle, est un élément obligé de la description de l’héroïne. Il y a dans la thématique bien secondaire de l’éducation un rôle narratif de premier plan : qualifier la protagoniste. La remise du diplôme remplit une fonction symbolique encore plus efficace : elle signe, par un étonnant raccourci textuel, l’entrée de la jeune fille sur le marché du mariage.

De l’importance du diplôme comme symbole

Nombreuses et variées, les représentations des études ne se traduisent pourtant pas dans un grand déploiement narratif. Les formations suivies par les héroïnes occupent peu de place dans les diégèses, sans doute en raison de la structure même des programmes d’éducation : les autrices et les auteurs n’ont pas intérêt à déployer un cadre spatiotemporel qui n’est pas propice à la rencontre de l’amour[28]. Il n’empêche que les autrices et les auteurs font coïncider la fin des études ou l’arrivée sur le marché de l’emploi avec la rencontre de l’amour. Bien sûr, cette tendance à faire commencer une histoire avec la fin des études s’observe aussi en dehors des fascicules : la technique est courante dans le Bildungsroman, sans parler des nombreux romans dans lesquels le milieu professionnel, souvent mixte, voit éclore l’amour. Les rôles impartis aux hommes et aux femmes reconduisent l’asymétrie dans les rapports de genre qui structure le roman sentimental durant cette période : aux hommes, les postes de cadres, de patrons ; aux femmes, ceux de minutieuses subalternes – ce qui préfigure leur rôle dans l’ordre hétéropatriarcal de la famille nucléaire.

Subsiste, en trame de fond dans le corpus, l’idée selon laquelle la remise des diplômes signe le passage de l’état d’enfant à celui de femme. La diplomation apparaît donc comme un rite initiatique du roman sentimental en fascicules. Ainsi, lorsque madame Fiore donne une réception pour honorer le diplôme de sa fille, le narrateur explique qu’il s’agit pour elle de « présenter sa fille chérie à ses amies dans son nouveau rôle de femme du monde[29] ». Dans le fascicule intitulé Pas d’argent, pas d’amour, les membres du couple se rencontrent lors de la réception célébrant le brevet universitaire[30] de Toinette. La relation causale s’observe ici aussi : « Antoinette Mongenais, à peine sortie du couvent, prenait déjà des allures de femme du monde […][31]. » La lecture en série de plusieurs fascicules permet de voir se dessiner l’équation, bien nette, entre l’obtention d’un diplôme et le passage accéléré à un marché matrimonial précis, celui de la petite ou moyenne bourgeoisie francophone. L’instruction classique confère à l’héroïne une aura « bon chic bon genre ». D’ailleurs, dans ses représentations les plus huppées, l’éducation s’accompagne du luxe de l’inutilité. Idéalement, la protagoniste n’aura pas à mettre en pratique les connaissances qu’elle a acquises.

La remise des diplômes fait la « promotion » des jeunes filles. Dans Le séducteur, les photos des finissantes sont diffusées dans la presse : « Il n’y avait pas cinq jours qu’avait eu lieu la collation des grades ; il y avait à peine une semaine que les frais minois des graduées avaient apparu dans le journal, que Marguerite avait déjà reçu une lettre d’un admirateur, Ferdinand Zampini[32]. » En somme, les études des filles les plus privilégiées leur permettent de sortir du giron familial pour faire des rencontres intéressantes. La collation des grades fait office de bal des débutantes. Hormis leur fonction ostentatoire dans les classes aisées, les programmes scolaires peuvent aussi servir à former – concrètement – les futures épouses. C’est le propre des écoles ménagères. Mais est-ce là que réside la promesse de bonheur du fascicule sentimental ?

L’ambivalence devant le rôle de « reine du foyer »

Dans les années d’après-guerre au Québec, les instituts familiaux « reçoivent une publicité très efficace[33] ». Ces « Écoles de bonheur » font la réputation du Québec à l’étranger[34]. La formation ménagère étant conçue pour façonner de parfaites épouses et mères, on aurait pu s’attendre à retrouver dans mon corpus plusieurs étudiantes inscrites dans ces programmes : la paralittérature ne reconduit-elle pas les discours dominants ? Au contraire, il n’est pas rare que les fascicules sentimentaux contredisent une telle propagande traditionaliste[35]. Par exemple, Le héros de mon coeur, dont il a été brièvement question, oppose deux trajectoires féminines : la cadette, infirme, a reçu des cours particuliers d’instruction ménagère tandis que l’aînée (je l’ai dit) a suivi un cours commercial et est devenue journaliste. La petite se met à pleurer quand sa soeur la félicite pour sa bonne tenue de la maison :

— Sais-tu Reine, tu es une ménagère accomplie. Tout le monde me dit que j’ai une perle de petite soeur !

Cette remarque, au lieu de réjouir Reine, la jeta dans une tristesse profonde, et fit éclater la scène que Marie avait prévue.

Les yeux fixés sur le grille-pain, Reine murmura sur un ton morne :

— C’est tout ce que je pourrai faire dans ma vie, prendre soin du ménage des autres ![36]

Le dépit de Reine, dont le prénom constitue un clin d’oeil ironique à la condition de domestique, est représentatif de la façon dont les romans nourrissent le fantasme des lectrices. Être « reine du foyer » est vraiment un pis-aller : seul l’amour peut rendre cette condition tolérable. Plus qu’un simple véhicule de représentations aliénantes, la paralittérature est aussi un vecteur d’opposition aux discours dominants de régulation sociale.

La condition de ménagère n’enchante pas non plus l’héroïne de Souffle de passion, pour laquelle les études promettent une parenthèse excitante – le marché du travail – entre la tenue de la maison familiale et celle, à venir, du foyer conjugal : « Ruth n’était pas enthousiasmée cependant. Elle savait que ce cours terminé, elle occuperait une situation qui lui plairait davantage, mais en attendant elle devrait continuer son apprentissage de maîtresse de maison. Cuisiner, coudre, repasser, et quoi encore ![37] » Le mariage n’est donc pas séduisant aux yeux de la jeune fille, pour laquelle « la perspective d’être un jour mariée et femme accomplie comme maîtresse de maison n’aidait en rien à l’enthousiasme du moment[38] ». Malheureusement pour elle, cette prophétie se réalise : une fois mariée, elle s’ennuie à mourir. La seule chose qui puisse la sortir de cette terrible inertie, c’est la rencontre du grand amour, le vrai. Cet événement survient après la mort de son premier époux. À partir de ce moment, Ruth devient une femme au foyer accomplie. Le renversement de la perspective n’est pas si curieux : ce que nous disent ces fascicules, c’est que l’état de femme mariée équivaut au rêve si on est amoureuse, mais que sans amour, il n’est qu’un esclavage.

Par ailleurs, le contre-discours sur la condition de la femme au foyer prend tout son sens sur l’horizon des consommatrices et des consommateurs : puisque la littérature populaire se module à son public, il est normal que la part d’évasion soit forte dans des opuscules lus par une majorité d’adolescentes pour qui tout un monde de possibles est encore ouvert. En bref, oui à l’amour, non aux tâches routinières, à moins de les exécuter pour l’homme rêvé. Le décalage entre la situation des lectrices réelles, étudiantes et travailleuses, et une certaine fixité idéologique au sommet de la société québécoise – pensons à la propagande du clergé pour la sanctification de la femme au foyer[39] – explique que Mariette, l’héroïne de Les sales idées d’un riche (1953), soit « possédée par la phénoménale ascension [sociale] de la vedette[40] » d’un film qu’elle voit en compagnie de son prétendant qui vient d’apprendre qu’elle part étudier la sténographie dans un collège commercial. Le père est particulièrement railleur quand il annonce la nouvelle au héros :

— Tu sais que notre fille va prendre des cours, Charles ? dit le père, en mordillant son bougon de pipe.

— Des cours ! dit Charles, estomaqué. De quelle sorte ?

Elle ne lui avait pas dit cela.

— Pas de couture, bien sûr !… ni d’art culinaire. Mademoiselle est trop bien pour ces besognes domestiques ! dit le père, ironique.

[…]

— Quelle sorte de cours ? demanda-t-il.

— De sténographie, Charles.

— Comme pour les jeunes filles qui travaillent dans les bureaux ?

— Mais oui, comme elles. Pourquoi cet air consterné ?[41]

La « consternation » du héros vient d’abord du fait qu’il est peu commun pour les jeunes filles de l’est de Montréal de suivre des cours dans les business colleges, très chers[42]. Chaque fois qu’il est question de ces formations dans mon corpus, la narration insiste sur les efforts requis pour accumuler l’argent nécessaire. Dans le cas qui nous occupe, le prétendant croyait que la jeune fille économisait en vue de son trousseau, et il est bien déconfit d’apprendre qu’en fait elle « songeait à améliorer son sort, à se faire une situation[43] ». Si « se faire une situation » est un idéal masculin, la société attend des femmes qu’elles cherchent un mari, « car la véritable “carrière”, c’est le mariage[44] », pour reprendre le fin mot de Denis Saint-Jacques et de son équipe à propos d’un corpus similaire. Mariette offre donc un fantasme à la lectrice : le fascicule permet à celle-ci de se rêver autrement qu’en train de préparer son trousseau.

L’instruction des protagonistes des romans à dix sous est déterminante dès lors qu’on l’observe à la lumière des impératifs sentimentaux. Malgré le faible volume textuel qui leur est dévolu, les études au féminin remplissent quatre fonctions importantes du genre sentimental. D’abord, elles permettent à la jeune fille de prouver son autonomie. Il suffit de la montrer capable de subvenir à ses propres besoins pour la qualifier en tant qu’héroïne sentimentale et pour, peut-être, déclencher chez le lectorat féminin des rêves d’indépendance (fussent-ils temporaires). Ensuite, puisque l’instruction des filles est subordonnée à leur éducation (à leur socialisation) jusque dans les années 1960[45], la simple mention d’une formation complétée avec succès confère un surcroît non négligeable de féminité à l’héroïne sentimentale, laquelle n’a de valeur qu’en regard de sa complémentarité avec son fiancé ou son époux. Puis, les études, souvent suivies d’une brève incursion dans le monde du travail, garantissent le sérieux et, surtout, la méthode de la future épouse : ces formations préalables lui confèrent les connaissances et l’expérience nécessaires pour devenir une « gestionnaire efficace » du foyer[46]. Enfin, le succès dans les études sert de baromètre pour jauger les valeurs morales, essentiellement féminines, de l’héroïne : les études se présentent commodément comme une antichambre à l’amour, antichambre étriquée tant dans son déploiement thématique que dans son volume textuel. Cet espace aménagé pour l’attente du grand transport prend parfois des allures de parloir : l’éducation des filles n’est-elle pas confiée aux religieuses ?

C’est par son économie de moyens que le discours sur l’éducation paraît efficace dans le roman d’amour à dix sous. Comme les études sont le plus souvent antérieures au récit, l’autrice ou l’auteur de fascicules pourrait fort bien choisir de passer sous silence les lauriers d’une instruction relativement modeste (d’autant que l’espace textuel est limité à trente-deux pages). Par son étonnante régularité, le discours sur l’instruction des filles permet de réévaluer l’idéal amoureux qui structure la production fasciculaire. Les études servent de moteur à l’amour : en témoignent les cas où le héros est rencontré lors d’une cérémonie en l’honneur des diplômées, ou lorsque l’héroïne, fraîche émoulue du collège, se trouve un emploi qui favorise les rencontres. De ce point de vue, il ne faut pas oublier la part de promotion sociale assortie au diplôme : la figure de la finissante va de pair avec celle de la débutante. L’ellipse narrative, les cours par correspondance ou l’entrée in medias res dans une remise de diplômes ne sont que quelques-unes des nombreuses techniques employées pour « certifier » la qualité d’épouse de l’héroïne. La formation professionnelle complète son pedigree, l’application dont elle fait preuve pendant son instruction préfigure ses capacités à seconder son mari dans sa propre carrière. Comme leurs mères, les jeunes filles seront appelées à gérer le foyer ; à la différence des premières, elles ont accès à une formation qui les munit de compétences transversales fort recherchées sur le marché de l’amour.

En définitive, le principe de complémentarité qui sous-tend les représentations de l’amour conjugal dans la production fasciculaire stipule que l’épouse sera suffisamment instruite pour soutenir son mari – avec discernement, minutie, diligence – sans renier ses véritables aspirations (le mariage étant envisagé comme une carrière en soi[47]). À cette enseigne, l’instruction formelle de l’héroïne sentimentale est un trope aussi répandu que circonscrit. Limitée dans le temps, limitée dans l’espace textuel qui lui est dédié, l’éducation n’en demeure pas moins un prérequis pour l’amoureuse en puissance. Les quelques lignes qu’elle ajoute à son curriculum vitae font souvent toute la différence dans l’élection prémaritale de la jeune fille moderne.

Appendices

Annexes

annexe i. Liste des fascicules analysés[1]

-

De Juin, Rose, Il tua mon mari, s.d., à la suite de Jeanne Zéphire, Coureurs de filles, P-J, s.d.

-

Zéphire, Jeanne, Coureurs de filles, P-J, s.d.

-

Zéphire, Jeanne, Le « bouncer » passionné, P-J, s.d.

-

Roy, Laurent, Il est r’venu, mon soldat, P-J, 1944.

-

Leclair, Jacques, Dilemme délicieux, P-J, 1945.

-

Forest, Betty, Souffle de passion, P-J, 1947.

-

Régent, Jacques, Dernier amour, P-J, 1947.

-

Saurel, Pierre, Le masque du mal, P-J, 1948.

-

Saurel, Pierre, Une leçon d’amour, P-J, 1948.

-

Verchères, Paul, La saveur du mal, P-J, 1950.

-

Verchères, Paul, Les amours d’une vierge, P-J, 1950.

-

Zéphire, Jeanne, Suzanne la honte, P-J, 1950.

-

Zéphire, Jeanne, La peur du mâle, P-J, 1951.

-

Zéphire, Jeanne, Au diable les hommes, P-J, 1952.

-

Zéphire, Jeanne, Une bâtarde, P-J, 1952.

-

Zéphire, Jeanne, Barbe-rousse, P-J, 1952.

-

Zéphire, Jeanne, La plus belle fille du monde, P-J, 1952.

-

Zéphire, Jeanne, La p’tite fille à papa, P-J, 1952.

-

Roger, Pol, Fille de lupanar, P-J, 1953.

-

Lefort, Jean, Les sales idées d’un riche, P-J, 1953.

-

Saurel, Pierre, Fils illégitime, P-J, 1953.

-

Roger, Pol, Le péché de Gine, P-J, 1955.

-

Rolland, Marcel, La cigarette-girl, P-J, 1955.

-

Non signé, La belle Italienne, P-J, 1955.

-

De Saint-Lô, Robert, Jeunes amours, P-J, 1956.

-

Pineault, Andrée, Le séducteur, P-J, 1957.

-

De Saint-Lô, Robert, Amoureux d’une actrice, P-J, 1958.

-

Guy, Paul, Le héros de mon coeur, P-J, 1958.

-

Verchères, Paul, Timides caresses, P-J, 1959.

-

Non signé, Pas d’argent, pas d’amour, P-J, 1959.

-

Zéphire, Jeanne, Jeannot, l’efféminé, P-J, 1962.

annexe ii. Distribution des domaines d’études des figures féminines dans l’échantillon des fascicules sentimentaux

annexe iii. Distribution des domaines d’études des figures masculines dans l’échantillon des fascicules sentimentaux

Note biographique

Chargée de cours à l’Université de Sherbrooke et membre du Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec (GRÉLQ) de cette université, Karol’Ann Boivin est rattachée au projet de recherches « De l’amour à 10 sous » (codirigé par Marie-Pier Luneau et Jean-Philippe Warren, 2018-2023) depuis ses débuts. Grâce à une bourse Joseph-Armand-Bombardier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, elle prépare une thèse consacrée au roman de campus au Québec. Ses plus récents travaux portent sur l’éros pédagogique dans le roman de l’étudiante ou de l’étudiant en lettres (Revue critique de fixxion française contemporaine, no 21, 2020), sur l’auctorialité en régime fasciculaire (en collaboration avec Marie-Pier Luneau, Authorship, vol. 10, no 1, 2021), ainsi que sur l’idéal amoureux dans « Les courriers du coeur des Comics Archie réédités au Québec » (en collaboration avec Philippe Rioux, Recherches sociographiques, vol. 62, no 2, mai-septembre 2021).

Notes

-

[1]

Betty Forest, Souffle de passion, Montréal, Police Journal, « Mon roman d’amour » no 546, 1947, p. 5.

-

[2]

Denis Saint-Jacques, Julia Bettinotti, Marie-José des Rivières, Paul Bleton et Chantal Savoie, « La carrière des femmes : le mariage ! », dans Femmes de rêve au travail. Les femmes et le travail dans les productions écrites de grande consommation, au Québec, de 1945 à aujourd’hui, Québec, Nota bene, « Études culturelles », 1998, p. 33-41.

-

[3]

Considérant la consommation massive, renouvelée et prolongée de fascicules sentimentaux par les lectrices et les lecteurs, il est plus que probable que ceux-ci décodent dans la littérature sentimentale des lignes de conduite pour les guider dans leur recherche d’un parti satisfaisant. Voir Katherine Sobba Green, The Courtship Novel, 1740-1820. A Feminized Genre, Lexington, Presses de l’Université du Kentucky, 1991, p. 140-141. Au Canada anglais, Carole Gerson a abordé cette question : « La lecture de romans comme prescriptions de comportement social s’est avérée une habitude constante » (A Purer Taste. The Writing and Reading of Fiction in Nineteenth-Century Canada, Toronto, Presses de l’Université de Toronto, 1989, p. 26 : « Reading novels as prescriptions for social behaviour proved a constant habit » ; je traduis).

-

[4]

Selon Sylvie Provost, les lectrices et les lecteurs de fascicules québécois, tous genres confondus (détective, policier, cowboy ou romance), étaient aux études dans une proportion de 55 %, tandis que 31 % « étaient sur le marché du travail » et seulement 14 % du lectorat était composé « de femmes au foyer, de rentiers et de sans emploi » (« Avez-vous déjà lu IXE-13, Albert Brien, Guy Verchères… ? », Études littéraires, vol. 15, no 2 [« La consommation littéraire de masse au Québec », dir. Claude-Marie Gagnon et Sylvie Provost], août 1982, p. 137).

-

[5]

Jacques Régent, Dernier amour, Montréal, Police Journal, « Roman d’amour », hors série, 1947, p. 30.

-

[6]

Ce pourcentage est inférieur à 3 % chez les francophones (Andrée Dufour, Histoire de l’éducation au Québec, Montréal, Boréal, 1997, p. 84).

-

[7]

Ibid.

-

[8]

Voir la liste des titres dans l’annexe I, p. 73-74.

-

[9]

Selon Gérard Genette, l’architexte renvoie à « l’ensemble des catégories générales, ou transcendantes – types de discours, modes d’énonciation, genres littéraires, etc. – dont relève chaque texte singulier » (Introduction à l’architexte, Paris, Seuil, « Poétique », 1979, 4e de couverture). La relation du singulier à l’ensemble construit du sens, et cette dynamique est particulièrement déterminante dans la production, la diffusion et la réception de la littérature sérielle.

-

[10]

Voir l’annexe II, « Distribution des domaines d’études des figures féminines dans l’échantillon des fascicules sentimentaux », p. 74.

-

[11]

Il faudra attendre les « réformes majeures » proposées par le rapport Parent (1963-1966) qui « mettra fin, en théorie du moins, à la spécificité de l’instruction des filles » au profit de l’enseignement mixte, égalitaire, démocratique (Micheline Dumont, L’instruction des filles au Québec [1639-1960], Ottawa, Société historique du Canada, « Brochure historique » no 49, 1990, p. 4).

-

[12]

Voir l’annexe III, « Distribution des domaines d’études des figures masculines dans l’échantillon des fascicules sentimentaux », p. 75.

-

[13]

Cette mise au ban de l’amour s’observe notamment dans Les sales idées d’un riche de Robert Lefort (Montréal, Police Journal, « Roman d’amour » no 294, 1953).

-

[14]

Robert de Saint-Lô, Amoureux d’une actrice, Montréal, Police Journal, « Mon roman d’amour » no 522, 1958, p. 17.

-

[15]

Andrée Pineault, Le séducteur, Montréal, Police Journal, « Mon roman d’amour » no 527, 1957, p. 4-5.

-

[16]

Paul Guy, Le héros de mon coeur, Montréal, Police Journal, « Mon roman d’amour » no 547, 1958. (Voir l’illustration de la couverture p. 57.)

-

[17]

Paul Verchères, Les amours d’une vierge, Montréal, Police Journal, « Roman d’amour » no 91, 1950, p. 15. – Il est intéressant de noter qu’une mention « académique » portée sur les diplômes du cours Lettres-Sciences durant cette période atteste éloquemment la primauté de l’éducation morale sur l’instruction formelle dans l’enseignement classique destiné aux filles. Voici cette mention : « “Nous certifions en outre qu’elle [la jeune fille] s’est appliquée à se former à la vertu, à des habitudes d’ordre et d’économie, et à cultiver en elle les qualités du coeur et de l’esprit qui font la dignité et le mérite dans la société” » (Micheline Dumont, « Grandir au pensionnat au Québec au tournant des années 1950 », Revue d’histoire de l’éducation, vol. 20, no 2, automne 2008, p. 114).

-

[18]

« Quand j’arrive », dit-elle, « je m’enferme dans ma chambre et j’étudie. / – Vous n’êtes jamais dérangée ? / – Je barre ma porte » (Pol Roger, Fille de lupanar, Montréal, Police Journal, « Roman d’amour » no 305, 1953, p. 8).

-

[19]

Sur le développement de l’Abitibi, voir Alexandre Faucher, De l’or… et des putes ?, Rouyn-Noranda, éditions du Quartz, « Mémoire vive », 2014.

-

[20]

Pol Roger, Le péché de Gine, Montréal, Police Journal, « Roman d’amour » no 362, 1955, p. 28.

-

[21]

Betty Forest, op. cit., p. 9.

-

[22]

Jean-François Condette a retracé l’apparition de l’étudiante comme « antihéros » de roman au tournant du xxe siècle, en France (« “Les Cervelines” ou les femmes indésirables. L’étudiante dans la France des années 1880-1914 », Carrefours de l’éducation, vol. 1, no 15, 2003, p. 38-61). Dans les fictions qu’il décrit, l’étudiante endosse le rôle du méchant, faisant achopper la quête du héros intellectuel en oubliant son « destin féminin ». Toutes fabulées et anciennes qu’elles puissent paraître, ces représentations circulent massivement dans les romances populaires québécoises.

-

[23]

Robert de Saint-Lô, op. cit., p. 2.

-

[24]

L’héroïne de Fils illégitime, de Pierre Saurel, est étudiante en droit. La narration souligne qu’elle « n’était pas des plus jolies et se trouvait délaissée par les autres étudiants » (Montréal, Police Journal, « Mon roman d’amour » no 234, 1953, p. 5). Pourtant, « c’est la plus intelligente. Elle possède bien des choses que les autres jeunes filles aimeraient avoir », nuance Roger Dermont, son soupirant (ibid., p. 6). Cet exemple illustre la hiérarchie des qualités, difficile à ébranler dans une logique du stéréotype qui donne préséance à la beauté sur l’intelligence.

-

[25]

Andrée Pineault, op. cit., p. 29.

-

[26]

L’incipit de Barbe-rousse, de Jeanne Zéphire, offre un clin d’oeil métadiscursif semblable. L’héroïne se confie à son alliée : « – Quand je me marierai, je ne voudrais pas que mon mari ait l’impression d’avoir simplement choisi une femme comme une autre. […] Je veux avoir ma carrière à moi et y réussir. […] Quand mon futur me demandera en mariage, il saura alors que je consens un sacrifice en l’épousant. […] Pour qu’il sache que la femme n’est pas qu’un morceau de bois qu’on choisit parce qu’il a telle ou telle forme. / – Ton raisonnement a du bon, Pierrette, mais je crains qu’il ne te conduise un peu loin » (Montréal, Police Journal, « Roman d’amour » no 187, 1952, p. 3-4). Quelques pages plus loin, le narrateur fait éclater cette lubie d’une carrière : « La jeune fille, contrairement à ce qu’elle avait affirmé à son amie, était désireuse de se marier. / Elle n’avait aucunement l’intention d’avoir une carrière établie pour convoler en justes noces. / Au contraire. / Mais Pierrette, dans le fond, était une fille timide, même si ça ne paraissait pas à la surface. / Et, justement maintenant, elle n’avait pas encore rencontré le beau de ses rêves » (ibid., p. 9).

-

[27]

Le stéréotype est un procédé fondamental dans les fascicules sentimentaux, et cela tient au lien synecdotique qu’entretient chaque histoire avec l’architexte auquel elle se rapporte, l’ensemble des fascicules sentimentaux qui paraissent au fil des semaines. Matthieu Letourneux pose bien ce fonctionnement lorsqu’il affirme au sujet de la production Harlequin que « pour atteindre pleinement à leur efficacité, les stéréotypes et les codes doivent entrer en résonance avec l’ensemble de la série qu’ils convoquent » (Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et culture médiatique, Paris, Seuil, « Poétique », 2017, p. 39).

-

[28]

Les écoles étant rarement mixtes, les institutions d’enseignement ne constituent pas un terreau fertile pour le roman sentimental en fascicules. Sans compter que plusieurs lieux de savoir encore aux mains du clergé sont sous haute surveillance, dans un contexte où il est impensable de représenter des amours homosexuelles dans la presse populaire – à l’inverse de la sphère de production restreinte, dans laquelle les amitiés particulières au collège sont un thème plus volontiers exploité. Pensons notamment à Jean-Paul (1929) de Paul-Émile Farley et à Orage sur mon corps (1944) d’André Béland. À ma connaissance, seul le fascicule Jeannot, l’efféminé, de Jeanne Zéphire, met en scène un personnage homosexuel. Jeannot rencontre Viviane en contexte scolaire (la cour est partagée par les différents groupes de l’école normale), l’homosexualité latente du héros est le motif de disjonction jusqu’à ce que Viviane affirme que Jeannot peut guérir de son « vice terrible » : « – Il suffit que tu te convainques que tu es un homme, un vrai » (Montréal, Police Journal, « Roman d’amour mensuel » no 110, 1962, p. 31). À la fin, Jeannot rentre dans le cadre hétéropatriarcal grâce à un baiser passionné : Viviane « reconna[ît] maintenant l’homme en lui » (ibid., p. 32).

-

[29]

Andrée Pineault, op. cit., p. 2.

-

[30]

Les cours classiques pour filles étaient placés sous l’égide des universités, qui sanctionnaient les programmes. Ce fonctionnement sera appelé à changer avec la laïcisation de l’enseignement, vers la fin de la période couverte par le corpus.

-

[31]

Non signé, Pas d’argent, pas d’amour, Montréal, Police Journal, « Roman d’amour populaire » no 574, 1959, p. 9.

-

[32]

Andrée Pineault, op. cit., p. 2.

-

[33]

Micheline Dumont, op. cit., p. 19.

-

[34]

Voir la brève présentation historique qu’en offre le Musée des filles de Jésus de Trois-Rivières (histoiresdecheznous.ca/v1/pm_v2.php?id=story_line&lg=Francais&fl=0&ex=739&sl=7140&pos=1). Voir aussi l’article de Jocelyne Mathieu qui décrit par le menu la « science du ménage » (« L’éducation familiale et la valorisation du quotidien des femmes au xxe siècle », Les Cahiers des dix, no 57, 2003, p. 119-150).

-

[35]

C’est qu’il y a une marge entre le discours publicitaire et la réalité des filles : le « programme d’études dispensé dans [les écoles ménagères] n’attirera jamais, contrairement à une impression très générale, une proportion considérable de jeunes filles. Au plus fort de sa popularité, durant les années 1950, il ne recevra que 10 % des étudiantes de ce niveau d’études. C’est qu’après la Seconde Guerre mondiale, le discours éducatif traditionnel se transforme petit à petit en écran de fumée face aux objectifs de la formation professionnelle » (Micheline Dumont, op. cit., p. 19).

-

[36]

Paul Guy, op. cit., p. 3.

-

[37]

Betty Forest, op. cit., p. 4.

-

[38]

Ibid., p. 5.

-

[39]

« [P]lus le xxe siècle prend de l’âge, plus le discours dominant sur l’éducation ménagère tend à réduire à la sphère domestique le champ d’action des femmes, et […] il est d’autant plus véhément que les personnes qui tiennent ce discours sont conscientes de son anachronisme » (Marilyne Brisebois, « L’enseignement ménager au Québec : entre “mystique” féminine et professionnalisation, 1930-1960 », Recherches féministes, vol. 30, no 2 [« Travail, temps, pouvoirs et résistances », dir. Aline Charles et Elsa Galerand], 2017, p. 25).

-

[40]

Robert Lefort, op. cit., p. 5.

-

[41]

Ibid., p. 3.

-

[42]

Ces écoles spécialisées sont symptomatiques des nouveaux besoins créés par l’industrialisation. Elles apparaissent dès le début du siècle, et « les filles [en] constituent rapidement la clientèle majoritaire » (Micheline Dumont, op. cit., p. 23).

-

[43]

Robert Lefort, op. cit., p. 4.

-

[44]

Denis Saint-Jacques et al., op. cit.

-

[45]

À partir des années 1960, l’association entre l’instruction des filles et la préparation de celles-ci aux rôles traditionnels de mères et d’épouses apparaît désuète : « [L]a société post-industrielle réclame d’elles une expertise bien circonscrite » (Micheline Dumont, op. cit., p. 25).

-

[46]

Ces aptitudes sont fort valorisées dans mon corpus, comme en témoigne l’éblouissement de Luc, lorsqu’il découvre que sa jeune femme sait tenir tête à la domestique, lui enseignant même un nouveau « système de classification […] pour les factures » (Jacques Régent, op. cit., p. 12). Dans Le hockey et l’amour, de Thérèse Loslier, Marjolaine se transforme en gérante de la carrière sportive de son mari. Elle se révèle une habile négociatrice, ce qui ne l’empêche pas d’assurer son rôle de reine du foyer, domaine où elle s’affaire « comme une bonne petite abeille, travaillant pour sa ruche à elle » (Montréal, Police Journal, « Roman d’amour mensuel » no 22, s.d., p. 15).

-

[47]

C’est ce qu’affirme Huguette à Jules, un mathématicien prometteur, lorsque celui-ci s’enquiert des projets de carrière de la jeune femme : « Ce que j’embrasserai ce n’est pas une carrière, mais mon mari. […] Ah oui, à propos de carrière, dit-elle, je suivrai cet automne à Montréal des cours de garde-malade… Mais dès que je tomberai en amour je lâcherai tout pour le mariage… » (Paul Verchères, Timides caresses, Montréal, Police Journal, « Roman d’amour mensuel » no 50, 1959, p. 5).

-

[1]

Échantillon tiré de la série « Amour » des éditions Police Journal (abrégé « P-J »). Tous ces fascicules sont disponibles au Service des archives et bibliothèques de l’Université de Sherbrooke, collection Richard Saint-Germain, cote P58 (usherbrooke.ca/biblio/documents-administratifs-et-archives/trouver-des-archives/archives-privees/p58-collection-richard-saint-germain).