Article body

Quelle pluie lourde, revêche, insistante ! Dans la grand rue sur laquelle donne mon hôtel, on essaie de s’en protéger en se réfugiant le plus souvent possible dans les entrées des boutiques, sous les marquises des grands magasins, en pressant le pas d’un lieu à l’autre, de la voiture à la porte. Sous mon parapluie, dont j’ai réglé l’angle de manière à ne pas être atteint au visage, je marche au bord du trottoir malgré les risques d’éclaboussement par les voitures, je marche d’un pas égal comme celui qui n’a rien à faire, rien d’autre à faire vraiment que de marcher sous la pluie.

J’ai l’habitude des villes. Forcément, à cause de ma profession. Dans la plupart, je suis déjà venu plusieurs fois, car je ne suis plus un jeune pianiste et les circuits ne varient guère. Je les aime presque toutes – et dieu sait qu’on a trouvé une infinité de moyens pour enlaidir les villes ! –, à la condition que j’aie la possibilité de m’y perdre, fût-ce dans un périmètre assez réduit. N’allez pas croire que j’y cherche des aventures, érotiques en particulier, ce n’est pas du tout mon genre. Je suis assez froussard, et deux ou trois mésaventures survenues au cours d’une trentaine d’années de carrière auraient suffi à m’assagir, au besoin. Non, vraiment. Les occasions qui se présentent presque invariablement à un artiste en tournée, pas trop mal de sa personne, suffisent amplement à ce qu’on pourrait appeler mes besoins. Les seules villes que je n’aime vraiment pas – mais il est impossible de les exclure des tournées, elles sont trop riches – sont ces grandes agglomérations américaines. Dallas, Atlanta, Détroit, qui ressemblent à d’immenses parkings interrompus par des gratte-ciels, où vous ne pouvez marcher dix minutes sans avoir l’angoissante impression d’avoir atteint les limites du monde civilisé.

Celle-ci, tout à coup, je me demande si j’y suis déjà venu. Il me semble qu’elle a une place dans ma mémoire, mais une place en creux. Je crois me souvenir de certains détails, une façade, un croisement de rues ; c’est l’ensemble, bizarrement, qui m’échappe. Quand je quitte la grand rue pour m’enfoncer dans un quartier adjacent, moins bruyant, maisons et petites boutiques mêlées, ce n’est pas que je tente une reconnaissance, mais je sens que je serais infidèle à quelque chose, à quelque invitation pressante, si je ne marchais pas dans cette direction. Il est presque midi, et c’est dire que l’activité est assez considérable dans ces boutiques, mais à mesure qu’elles se font plus rares et que le quartier devient un simple quartier d’habitation, j’ai l’impression d’entrer dans un lieu secret, intime, où mon pas, devenu tout à coup sonore sur le trottoir, menace d’éveiller des souvenirs trop profondément enfouis. Bientôt je suis seul, ou presque. J’avance dans une rue bordée, à gauche, par des petits cottages hermétiquement fermés sur eux-mêmes, et à droite par un mur de pierre derrière lequel se cache peut-être une résidence cossue mais je ne vois pas de grille –, ou peut-être, puisque je marche depuis longtemps, une heure trente environ, une prairie qui signifierait la fin, la limite de la ville. Il pleut beaucoup moins fort, et l’on dirait même que de l’autre côté du mur, dans ce que j’imagine être une prairie ou du moins un lieu assez bien dégagé, une sorte de vide, la lumière est plus vive qu’ici.

Je ne l’ai pas vu tout de suite. J’ai entendu la voix :

— La jeune fille est morte…

C’est récité, ou psalmodié, plutôt que chanté. Ça pénètre dans le cerveau, dans le coeur, et ça fait un bruit d’enfer. Et ça recommence.

— La jeune fille est morte…

Il est là, sur le mur, et il marche avec précaution parce que, bien sûr, ce n’est pas large. Il a six ou sept ans, et il est vêtu très proprement, manteau et casquette bleu marine. Un instant, son image se fond avec celle du mystérieux enfant chanteur, vous vous souvenez, dans le film de Carol Reed, The Third Man. Il marche à quelques mètres devant moi, et il ne prête aucune attention à ma présence, à supposer même qu’il l’ait devinée. Moi, de mon côté, j’ai ralenti le pas. J’ai une peur folle qu’il se retourne, qu’il me voie, que je le voie. Il répète inlassablement, à chaque reprise changeant un peu le rythme, la hauteur des notes, l’intensité :

— La jeune fille est morte… la jeune fille est morte… la jeune fille est morte…

Et des larmes coulent sur mon visage, aussi lourdes que la pluie maintenant disparue, des larmes que je ne songe pas à essuyer et à travers lesquelles je vois à peine l’enfant qui continue à marcher précautionneusement. S’il se retournait, je ne pourrais pas soutenir son regard, je m’effondrerais, plus jamais je ne pourrais regagner mon hôtel, mon récital serait contremandé, toute musique serait à jamais retirée de moi.

Tout à coup, il n’est plus là. Il a sauté de l’autre côté du mur. Qu’est-ce que j’entends ? Des cris d’enfant ? De plusieurs enfants ? Cela s’éloigne rapidement, cela s’efface. Je reste seul. Quelque chose, une main me serre le coeur, si fort que je viens près de sortir de ma poche les nitros que je traîne depuis quelques mois, après ma petite attaque. Mais non, ce n’est pas ça. Je suis extrêmement fatigué, certes, mais j’aurai assez de force pour retrouver la rue principale, l’hôtel, si je peux sortir de la stupeur dans laquelle je suis tombé, n’entendant que l’écho d’une petite phrase sans signification, une petite phrase musicale, seulement musicale. Le bruit d’une croisée qu’on ouvre – et l’on a raison d’ouvrir, puisque la pluie a complètement cessé – me ramène à… La réalité, peut-être. Appelons ça la réalité. Le pavé, dur sous mon pas. Le mur gris, luisant, opaque. Un homme mûr passe à bicyclette. J’entends, venant d’une maison un peu plus éloignée, quelques notes de piano que je ne reconnais pas d’abord, car c’est joué maladroitement, trop lentement, comme par un enfant, ou plutôt une personne plus âgée qui tenterait de déchiffrer une partition. Ce n’est que l’Adagio de la Pathétique de Beethoven, cette vieille chose qui a traîné dans tous les ruisseaux, et que seul un Arrau ou un Richter pourrait rendre à son ancienne vigueur. (Pas moi, non, pas moi…) Je m’approche. Ce n’est pas tellement que ça soit mal joué ; c’est l’effort, l’effort démesuré qui est requis pour jouer cette musique lente, chaque note gagnée sur l’incompétence, les doigts gourds. Mais qu’on arrête, qu’on arrête donc ! Il n’est pas permis de jouer comme ça ! C’est trop souffrir, cela fait trop souffrir ! Je le sais, malheur, ce qu’il faut de solitude, de désespoir, d’acharnement pour jouer une musique qui se dérobe, pour essayer d’y trouver un chemin pour sa vie, un chemin pour la vie. On va s’arrêter sans doute, dans quelques minutes, quand on arrivera à l’Allegro, parce que c’est trop rapide, escarpé, réservé aux pianistes compétents. Mais on recommencera, depuis le début, avec les mêmes difficultés, les mêmes maladresses…

Assez !

Je ne me suis pas approché de la maison. Je n’ai pas crié. Je suis revenu lentement au centre de la ville, dans la cohue maintenant plus forte parce que la pluie a cessé. Face à l’hôtel, il y a une église, écrasée entre deux énormes magasins. Les églises sont des pièges. Je n’entrerai pas. Rester dans la rue, le plus longtemps possible. Que la foule soit toujours plus bruyante, indifférente, nombreuse. Ne pénétrer dans l’hôtel qu’à la limite de l’épuisement. Monter à ma chambre, où je trouve l’enveloppe que m’avait remise le préposé à la réception, avant ma promenade. Elle m’annonce que le prochain récital de ma tournée, à Mackensie, est contremandé. Une semaine de congé. Je pourrais retourner chez moi, par avion, c’est tout près. Je resterai ici, dans cette ville où je me souviens. Je passerai toute une semaine à me souvenir.

Elle s’appelait Clara.

Elle était la grâce. Elle avait plus de grâce que toutes les musiques, et elle ne le savait pas, elle était incapable de le savoir. Je ne veux pas qu’elle revienne ; je serais encore celui qui lui fait défaut. Qu’elle reste où elle est, dans son épouvantable, sa douloureuse, sa radieuse jeunesse. Je lui demanderai pardon. Ce sera sa semaine. La semaine de Clara. Celle que je ne lui ai jamais donnée. Je lui donne cette semaine que je vais passer à Ecclestone, à me souvenir, à ne rien faire d’autre que me souvenir. Je referai, autant de fois qu’il faudra, la promenade d’aujourd’hui. J’explorerai aussi d’autres quartiers, dans cette ville inconnue où le souvenir agit en moi comme de lui-même, sans que j’aie besoin de l’appeler. Je serai accompagné, en esprit, par une jeune fille qui fut, qui est la mienne, ma fille, et je réglerai mon pas sur le sien, car nous avons toujours eu de la difficulté à marcher ensemble, elle allait trop vite ou moi… Peu à peu, je la sentirai se détendre, à mes côtés, l’accord se fera. Et alors, j’oserai lui dire, Clara, tu n’as pas besoin de la musique, tu n’as pas à maîtriser ces notes, ces doigtés, tu es musique toi-même, cela doit te suffire. Imbécile ! monstre de stupidité !… Elle me regardera avec un air d’épouvante, de colère, de désespoir, et s’enfuira en lançant un cri bref, comme autrefois. Et moi, plus seul que jamais, je passerai la plupart des heures de la semaine dans ma chambre d’hôtel, accroupi devant la partition de cette sonate que je traîne toujours dans mes bagages et que je n’ai pas jouée depuis six ans.

Je ne la jouerai pas, non plus, au récital de demain soir. J’avais imaginé, de la jouer une seule fois, et de traverser l’Allegro final avec une rapidité rageuse qui la vengerait, elle, une fois pour toutes, de ses tortures, de ses échecs. J’ai vite compris la puérilité, peut-être même la cruauté de cette idée. Dans mes concerts, je réserve à Clara la place de la fin, celle des rappels. Je l’invente légère, délivrée, triste mais comprenant sa tristesse, dans les petites pièces qui se jouent à ce moment-là, des Ländler de Schubert, des Novelettes de Schuman, des Valses de Chopin. On sait que je donne généralement beaucoup de rappels, on loue ma générosité, et on m’en demande. On ne sait pas que j’entre alors dans un autre monde. Je ne demande plus pardon. Nous sommes, Clara et moi, au-delà du pardon. Mais où, grands dieux, où ?

Je ferme les yeux. Le concert est terminé, et je m’aperçois que de nombreux auditeurs ont déjà quitté la salle, plus fatigués que moi. Quelques attardés applaudissent encore, à quelques mètres, tout près, collés sur la scène. Ils font partie de ce monde qui a laissé mourir Clara, et je voudrais les maudire, les frapper, les chasser. En saluant pour la dernière fois, je leur souris.

Appendices

Note

-

[1]

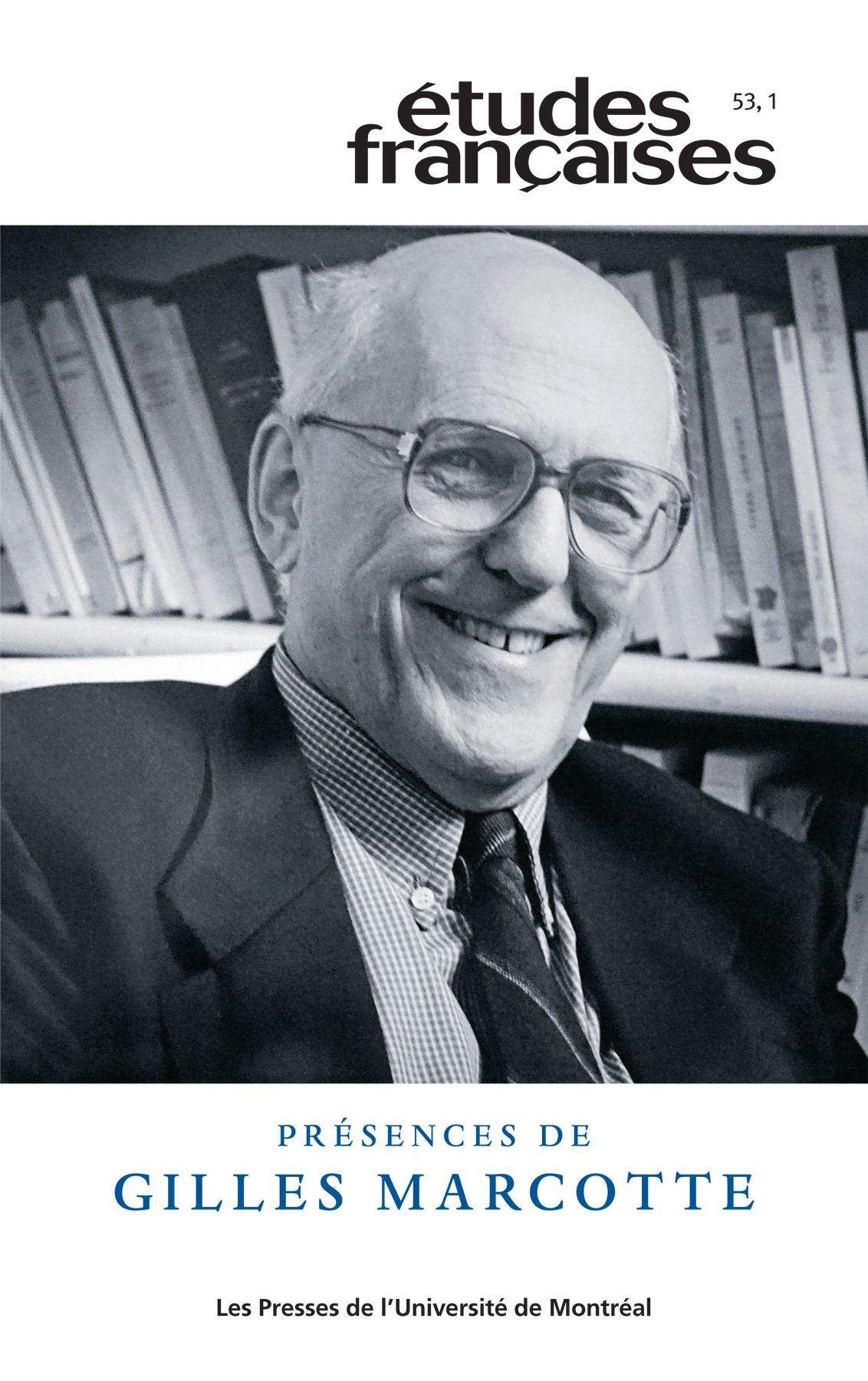

Gilles Marcotte, Clara, Montréal, Des Antipodes, 2004. 14 x 21,5 cm, 35 exemplaires hors commerce. Reproduit avec l’aimable autorisation de Madame Lise Marcotte et grâce à Jacques Brault que nous remercions.