Abstracts

Résumé

Cadre de la recherche : En 2021, la procréation médicalement assistée (PMA) a été ouverte en France à toutes les femmes. Les débats qui précédèrent la révision de la loi ont rendu visible une nouvelle configuration familiale : les maternités solo. Si, dans d’autres pays, des études se sont intéressées à ces maternités depuis les années 2000, elles restent peu documentées en France.

Objectifs : L’objectif est d’analyser les profils et trajectoires des femmes qui décident de devenir mères en solo, en recourant à la PMA.

Méthodologie : Dans le cadre de la postenquête AMP-sans-frontières, des entretiens semi-directifs ont été menés en 2022 avec 25 femmes résidant en France ayant déclaré avoir réalisé ou être en train de réaliser un parcours de PMA en solo, dans le pays ou à l’étranger.

Résultats : Comme les précédentes études, le recours à une PMA en solo apparaît souvent un choix de seconde intention, pour des femmes approchant la quarantaine. Cependant, un nouveau profil se dessine : celui de femmes plus jeunes pour qui ce recours figure d’emblée parmi les choix possibles. Qu’il s’agisse d’un « plan A » ou d’un « plan B », les femmes s’inscrivent dans une volonté de s’émanciper de la famille traditionnelle, empreinte selon elles d’inégalités. Leur projet est méticuleusement préparé ; il comporte néanmoins certaines zones d’ombre. Le parcours de PMA des futures mères solo reste difficile, parce qu’elles sont régulièrement rappelées à l’ordre genré de la famille et de la parentalité.

Conclusion : En France, le parcours de PMA historiquement pensé pour les couples hétérosexuels s’adapte lentement aux parcours solo et à leurs spécificités. Malgré les changements sociaux et légaux, le poids des normes de genre qui régissent la famille reste important, y compris au sein de la communauté médicale.

Contribution : Cet article contribue à une meilleure compréhension des projets parentaux et des parcours de PMA des futures mères solo dans le contexte français.

Mots-clés :

- procréation médicalement assistée,

- maternité,

- parentalité,

- hétéronormativité,

- don de sperme

Abstract

Research Framework: In 2021, medically assisted reproduction (MAR) was opened up to all women in France. The debates that preceded the revision of the law made a new family configuration visible: solo maternity. While studies in other countries have been looking at these maternities since the 2000s, they remain little documented in France.

Objectives: The aim is to analyze the profiles and trajectories of women who decide to become solo mothers using MAR.

Methodology: As part of the Outside-ART post-survey, semi-structured interviews were carried out in 2022 with 25 women living in France who said they had undergone or were in the process of undergoing solo MAR, either at home or abroad.

Results: As in previous studies, recourse to solo MAR often appears to be a second-intention choice for women closer to their forties. However, a new profile is emerging: that of younger women for whom this recourse is an immediate choice. Whether it’s a “plan A” or a “plan B”, these women want to emancipate themselves from the traditional family, which they see marked by inequality. Their plans are meticulously prepared, but they are a few grey areas. The MAR process for future solo mothers remains difficult, because they are regularly reminded of the gendered order of the family and parenthood.

Conclusion: In France, the MAR process, historically designed for heterosexual couples, is slowly being adapted to the specificities of solo journeys. Despite social and legal changes, the weight of gender norms governing the family remains strong, even within the medical community.

Contribution: This article contributes to a better understanding of the parental projects and MAR journeys of future solo mothers in the French context.

Keywords:

- medically assisted reproduction,

- motherhood,

- parenthood,

- heteronormativity,

- sperm donation

Resumen

Marco de la investigación : En 2021, la reproducción médicamente asistida (RMA) se ha hecho accesible a todas las mujeres en Francia. Los debates que precedieron a la revisión de la ley revelaron una nueva configuración familiar: la maternidad en solo. Mientras que en otros países existen estudios sobre esa maternidad desde los años 2000, en Francia está poco documentada.

Objetivo : El objetivo es analizar los perfiles y las trayectorias de las mujeres que deciden ser madres en solo recurriendo a la RMA.

Metodología : En el marco del proyecto de investigación AMP-sans-frontières , se realizaron en 2022 entrevistas semi-estructuradas a 25 mujeres viviendo en Francia, quienes declararon haber realizado o estar realizando una RMA en solo, dentro del país o en el extranjero.

Resultados : Como en los otros estudios, el hecho de recurrir a laRMA en solo aparece a menudo como la segunda opción de las mujeres que se acercan a los cuarenta años. Sin embargo, aparece un nuevo perfil: el de mujeres más jóvenes para las cuales este recurso es una de las primeras opciones posibles para ser madres. Ya se trate del “plan A” o del “plan B”, estas mujeres aspiran a emanciparse de la familia tradicional, caracterizada según ellas por la desigualdad. Su proyecto está meticulosamente preparado, pero quedan algunas “zonas grises”. Además, el proceso de RMA para las futuras madres en solo es difícil, especialmente porque se les recuerda regularmente un de la familia y la parentalidad en función del género.

Conclusiones : En Francia, el proceso de RMA, diseñado históricamente para parejas heterosexuales, se está adaptando lentamente a los procesos en solo y a sus especificidades. A pesar de los cambios sociales y legales, el peso de las normas de género que rigen la familia sigue siendo fuerte, incluso en la comunidad médica.

Contribución: Este artículo contribuye a un mejor conocimiento de los proyectos de parentalidad y trayectorias de RMA las futuras madres en solo en el contexto francés.

Palabras clave:

- procreación médicamente asistida,

- maternidad,

- parentalidad,

- heteronormatividad,

- donación de semen

Article body

Introduction

Le recours à la procréation médicalement assistée (PMA) par des femmes célibataires est autorisé dans de nombreux pays européens (Calhaz-Jorge et al., 2020), pour certains depuis plusieurs décennies. En 2021, la loi française a ouvert l’accès à la PMA à toutes les femmes cisgenres, quelle que soit leur situation conjugale (Mehl, 2021). Auparavant, la loi réservait la PMA aux couples hétérosexuels, contraignant les femmes célibataires à se tourner vers d’autres alternatives : PMA à l’étranger, inséminations artisanales avec du sperme provenant de banques situées à l’étranger, arrangements procréatifs avec des connaissances (donneur connu ou coparentalité), voire avec des donneurs anonymes dits « donneurs privés » trouvés en ligne (Lavoie et al., 2018).

La révision de la loi en 2021 a provoqué d’intenses débats publics et parlementaires (Mathieu, 2020), alimentés notamment par les opposant∙e∙s à la « PMA pour toutes » autour du thème des « familles sans père[1] » que la loi allait désormais permettre. Ces débats ont mis en lumière les « maternités solo » qui se fondent hors du couple, grâce à un don de sperme. D’après les articles de presse[2], les maternités solo semblent avoir été plutôt bien accueillies par l’opinion publique, bien qu’elles aient suscité des questions au sein de la communauté médicale[3].

Cette révision de la loi accompagne la diversification et la complexification des formes familiales et parentales en cours dans les sociétés occidentales depuis plusieurs décennies (Mathieu et Gourarier, 2016), avec les familles recomposées, les familles homoparentales, les familles monoparentales. Ainsi, ces familles ne seraient plus aujourd’hui des « familles déviantes », mais des « familles variantes » (Descoutures, 2010 : 19), voire des « familles modernes » (Golombok, 2015). Les maternités solo participent à cette pluralisation des familles et parentalités, et notamment à celle des familles monoparentales.

Les maternités solo se distinguent des familles monoparentales majoritairement issues d’une séparation ou d’un deuil (Rozée, 2013), car elles ont choisi d’engendrer seules leur enfant, le plus souvent en recourant à la PMA. Appartenant au vaste ensemble composite des monoparentalités, les mères solo constituent une minorité parmi les 7 % de femmes qui accouchent hors d’un contexte conjugal en France, taux stable depuis plusieurs décennies (Régnier-Loilier et Wierup, 2019) – sans pour autant que nous disposions de données à leur sujet. En tant que minorités, les femmes qui ont choisi cette forme familiale sont exposées à des risques de stigmatisation (Becker, 1963). Elles sont marginales statistiquement, mais elles le sont tout autant depuis une perspective sociologique. La norme sociale dominante du faire famille, autrement dit la « norme procréative » (Bajos et Ferrand, 2006), reste malgré les évolutions celle de concevoir un enfant au sein d’un couple, qui plus est, hétérosexuel (Roseneil et al., 2020 ; Rozée, 2015 ; Rozée et Mazuy, 2012). Les maternités solo contreviennent à cette norme : elles dérogent à la norme intraconjugale de la parentalité et à l’hétéronormativité de la famille (Cardi et al., 2016).

Les maternités solo en question dans cet article, celles issues d’une PMA, ont fait l’objet d’études depuis les années 2000 en Europe (Bravo-Moreno, 2019 ; Golombok et Badger, 2010 ; Jadva et al., 2009 ; Jadva et al., 2018 ; Jociles et Rivas, 2009 ; Murray et Golombok, 2005 ; Salomon et al., 2015 ; Volgsten et Schmidt, 2021 ; Zadeh et al., 2013), y compris en France (Mehl, 2016 ; Rozée, 2013), bien que celles-ci soient rares[4]. Ces études menées au Danemark, en Espagne, au Royaume-Uni, en Suède et en France montrent des trajectoires similaires des mères solo. Ces dernières sont principalement des femmes hétérosexuelles issues des classes moyennes supérieures. Se lancer seules dans un projet de maternité représente majoritairement un choix de seconde intention, car elles n’ont pas trouvé le partenaire souhaité pour une fonder une famille suivant le modèle traditionnel. Ces PMA ont lieu le plus souvent autour de la quarantaine, reflet de l’attente du partenaire jusqu’aux dernières limites de la fertilité féminine. Par ailleurs, ces mêmes études soulignent que la monoparentalité qui découle de ces parcours est souvent vécue comme une forme familiale et conjugale provisoire, le couple demeurant l’horizon désirable pour ces femmes.

Qu’en est-il aujourd’hui en France, à ce moment charnière de la révision de la loi ? Les mères solo sont-elles différentes de celles qui avaient recours à une PMA avant la révision de la loi ? Cette dernière a-t-elle eu un impact sur leur projet ? Les mères solo bénéficient-elles de davantage d’espaces de légitimité ? L’objectif de cet article consiste à analyser les profils et les trajectoires des femmes décidant de recourir à une aide médicale pour engendrer en solo. La focale est mise sur l’entrée dans la maternité, depuis l’élaboration du projet parental jusqu’au parcours de PMA.

Avant de présenter plus en détail l’étude et son analyse, plusieurs termes existent pour désigner les femmes qui « font des bébés toutes seules » (Rozée, 2013) : mères seules, mères célibataires par choix, ou encore la « monomaternité ». Nous utilisons ici le terme de « maternités solo » mobilisé par Dominique Mehl dans son ouvrage pionnier Maternités solo (Mehl, 2016). Il apparaît dans notre corpus comme le plus approprié, notamment parce que ces maternités ne sont pas systématiquement un choix de première intention. De plus, l’expression « mère solo par choix » peut être redondante : issues d’une PMA, les maternités solo sont intrinsèquement volontaires, à l’opposé des maternités accidentelles. Par ailleurs, le terme « seule » connote un certain isolement ; or les femmes ne sont généralement pas seules dans ce projet, elles sont le plus souvent entourées et soutenues dans leur démarche. De la même façon, elles ne sont pas non plus systématiquement « célibataires », sans conjoint∙e∙s. Ainsi, le concept de maternités solo utilisé par des associations telles que Mam’enSolo marque la différence avec les autres maternités tout en étant suffisamment large pour englober la diversité des situations et des parcours.

Matériel et méthode

La post-enquête AMP-sans-frontières

Entre juin et décembre 2022, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs auprès des personnes ayant répondu à l’enquête AMP-sans-frontières (AMPsf). Celle-ci vise à identifier et analyser les parcours d’aide à la procréation qui se font en dehors du cadre légal et/ou médical français, comprenant les PMA à l’étranger, les PMA illicites ainsi que les recours artisanaux (sans aide médicale) en France (Rozée et de La Rochebrochard, 2021 ; 2022)[5]. Les données ont été recueillies grâce à un questionnaire en ligne accessible d’octobre 2021 à septembre 2023. Ce questionnaire largement diffusé sur les réseaux sociaux et par les partenaires du projet de recherche (associations comme Bamp !, Mam’enSolo, APGL, C.L.A.R.A, et professionnel∙le∙s de santé accompagnant les personnes en démarches de PMA, y compris à l’étranger), s’adressait à toutes les personnes de 18 ans et plus qui étaient ou se sentaient concernées par l’aide à la procréation en France et à l’étranger, que celle‐ci soit médicalisée ou non, qu’elle soit en cours, déjà réalisée ou simplement envisagée[6]. Dans ce questionnaire, les personnes répondantes étaient invitées à laisser leurs coordonnées pour réaliser un entretien plus approfondi avec les auteures de l’article. Toutes les personnes qui avaient rempli le questionnaire en ligne entre octobre 2021 et mai 2022 et donné leur accord ont été recontactées. Un entretien a été réalisé avec toutes celles qui ont répondu positivement à notre sollicitation.

Les entretiens ont été enregistrés avec l’accord explicite des personnes interrogées puis intégralement retranscrits. Ils ont ensuite fait l’objet d’une analyse thématique, dans une démarche compréhensive centrée sur le vécu et le ressenti des personnes interrogées. Les résultats préliminaires ont été présentés et discutés lors de conférences, et notamment avec les partenaires du projet qui sont directement concerné∙e∙s par le sujet.

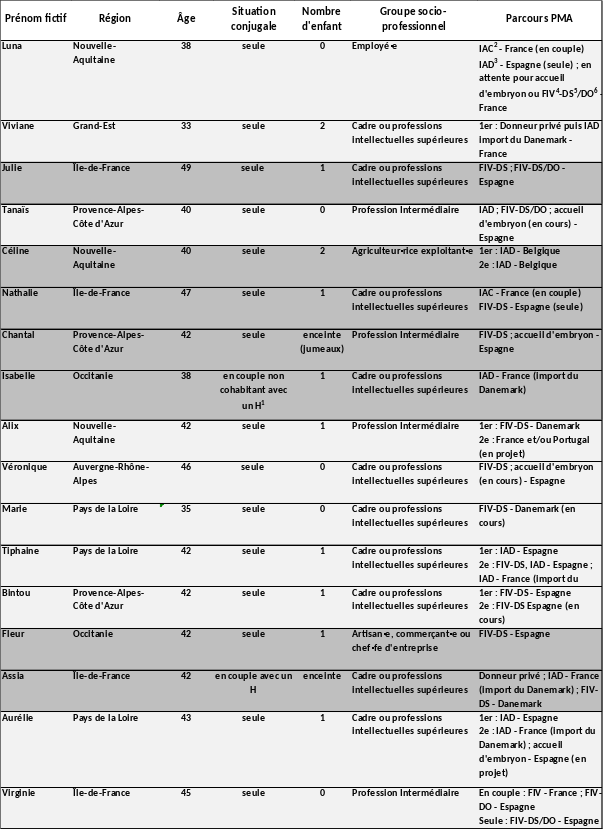

Les (futures) mères solo interrogées : description du corpus

À partir des 300 personnes contactées, nous avons réalisé 69 entretiens parmi lesquels 25 concernaient des personnes qui réalisaient ou avaient réalisé un parcours solo d’aide à la procréation (voir tableau 1 en annexe)[7]. Ces 25 personnes sont toutes des femmes cisgenres. Certaines femmes ont déclaré être hétérosexuelles, d’autres homo ou bisexuelles – la question de l’orientation sexuelle n’était abordée que lorsque la personne l’évoquait spontanément pendant l’entretien. Elles avaient entre 33 et 49 ans au moment de l’entretien (âge médian à 42 ans) et entre 29 et 46 ans lors de leur première tentative de PMA (âge médian à 38 ans). Douze femmes interrogées n’avaient pas (encore) d’enfants, mais trois d’entre elles étaient enceintes. Les autres femmes avaient un enfant (n=10) ou deux enfants (n=3), dont une qui avait des jumeaux[8]. À l’état civil, elles étaient toutes célibataires.

La plupart d’entre elles occupaient un emploi (n=22) au moment de l’entretien, les trois autres étant au chômage, en disponibilité ou en reconversion professionnelle. Elles sont majoritairement cadres ou exerçaient une profession intellectuelle supérieure (n=16), et leurs professions sont variées : aide-soignante, secrétaire, professeure de yoga, juriste, responsable de communication, agricultrice… Si l’on se réfère uniquement à la profession, la majorité des femmes interrogées appartient à la classe sociale moyenne supérieure de la société française. Elles résident sur l’ensemble du territoire métropolitain français, aussi bien en milieu urbain que rural. Les profils des femmes interrogées sont similaires en matière de classe sociale et d’âge à ceux des autres études menées auprès de cette population en France.

Pour réaliser leur projet parental, elles ont eu recours à un don de sperme dans un centre médical ou bien à un don de sperme « artisanal » (donneur connu issu de l’entourage et/ou donneur « privé » recruté sur Internet). Les dons effectués dans un cadre médicalisé ont eu principalement lieu en Espagne (n= 16) et en France (n= 13), minoritairement en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Grèce, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Portugal. La moitié des femmes interrogées ont réalisé une PMA dans au moins deux pays différents (n=13). Dix-sept femmes ont mené un parcours de PMA pendant ou après la dernière révision de la loi en 2021, 16 femmes ont entamé leur parcours avant 2021, dont 8 qui ont poursuivi leurs démarches après 2021.

Résultats

Devenir mères solo : l’émergence du « plan A »

La plupart des femmes interrogées ne s’imaginent pas une vie future sans enfant. Paloma parle de désir « viscéral », présent depuis l’adolescence : « Moi je crois que aussi loin que je m’en souvienne, donc très tôt, 14, 15 ans, l’envie d’enfant, c’était viscéral. Et je tiens au terme viscéral. Donc, c’est les tripes qui réclament, et c’est vraiment ça » (Paloma[9], 41 ans, aide-soignante, en parcours de PMA en Espagne). Pour réaliser ce projet, à défaut de pouvoir le concrétiser comme elles le souhaitaient initialement, elles enclenchent le « plan B », celui de concevoir un enfant, seules, comme l’explique Viviane, qui est très active sur les forums de discussion destinés aux mères solo :

« […] le plan A, c’était avoir des enfants avec un mari et puis… enfin, avoir d’abord un mari et ensuite des enfants et puis, une maison et un chien, et que du coup, comme ça c’était pas fait, maintenant, elles ont des enfants comme ça, elles sont heureuses quand même et c’était leur plan B » (Viviane, 33 ans, magistrate, dernier parcours de PMA en 2021 en Allemagne).

Pour cela, les femmes interrogées ont dû faire le deuil de la « famille Ricoré[10] », autrement dit de la famille traditionnelle avec un père, une mère et plusieurs enfants :

« Ça reste souvent un… un deuil, enfin quand on… pour les femmes qui le font comme moi, après avoir espéré fonder une famille… classique. À Mam’enSolo, on appelle souvent ça la famille Ricoré, une famille parfaite avec un papa et une maman, deux enfants, une fille et un garçon autour de la table du petit-déjeuner. Il faut faire le deuil de ça, donc au début c’est pas très simple » (Julie, 49 ans, juriste, dernier parcours de PMA en 2018 en Espagne).

« Alors, moi, je pense que j’avais une vision à mes 15, 16 ans, où je me suis toujours dit : “Je serai en couple, mari, chien, chat, enfant et tout ça”. Et finalement, j’ai pas eu ce déroulé de vie. Et autant je pouvais ne pas être en couple […], autant ne pas avoir d’enfant, c’était pas concevable pour moi. C’était vraiment inconcevable » (Assia, 42 ans, chargée de projet, dernier parcours de PMA en 2022 au Danemark).

Les discours de Paloma, Julie et Assia, ainsi que les autres mères en solo évoquées par Viviane, justifient leur choix et témoignent de leur caractère transgressif en ce qu’il déroge au modèle normatif de la parentalité et de la famille. Dans le même temps, elles montrent une intériorisation des normes de genre à travers l’injonction à la maternité. Certaines d’entre elles décrivent des « conjugalités chaotiques » (Mehl, 2016 : 22), qui ne leur ont pas permis de fonder une famille : elles étaient souvent en couple avec un homme avant de se lancer dans un projet solo, mais ce dernier ne souhaitait pas d’enfant ou ne représentait pas le père qu’elles projetaient pour leur enfant. Pour certaines, la rupture avec le partenaire a été la condition pour mener ce projet, comme Chantal (42 ans, cadre de santé, dernier parcours de PMA en 2021 en Espagne) qui a connu « deux échecs cumulés » avec des conjoints qui avaient déjà de leur côté des enfants et qui n’en désiraient pas d’autres. D’autres femmes se sont lancées dans un projet solo alors qu’elles sont en couple, bien qu’il s’agisse là d’un profil minoritaire.

Si l’âge constitue souvent un élément déclencheur, comme pour Chantal qui s’est tournée vers un projet solo à 40 ans, il semblerait que la mise en œuvre de ce « plan B » soit aujourd’hui envisagée à un âge plus jeune qu’auparavant. Ainsi, Marie explique :

« Je suis une femme hétérosexuelle célibataire. J’avais pas forcément dans l’optique d’être en solo, de le faire en solo, mais bon voilà, le temps passant, c’est quelque chose qui me trottait dans la tête un peu comme un plan B depuis à peu près que j’avais 27 ans […]. Je m’étais dit : “Voilà, si je rencontre personne, voilà, un peu avant 35 ans, je me lancerai” » (Marie, 35 ans, manageuse, en parcours de PMA au Danemark).

Pour certaines femmes rencontrées en revanche, le projet solo est apparu dès le départ comme une option possible parmi d’autres, voire un choix de première intention :

« Je me suis retrouvée à un moment de ma vie où je me suis dit : “Mais j’ai très envie d’avoir un enfant, mais j’ai pas du tout envie d’être avec quelqu’un, d’être en couple” […]. Dans la salle d’attente du psychiatre, il y avait un magazine […] un article sur les bébés Thalys […]. Et je me disais “Ah, mais c’est ça…”, que c’était du coup une solution qui serait parfaite pour moi » (Céline, 40 ans, agricultrice, dernier parcours de PMA en 2021 en Belgique).

Le récit de Viviane, mère de deux enfants, et ayant débuté son parcours solo à 19 ans, illustre également ce nouveau profil de femmes pour qui la maternité solo est la forme familiale choisie d’emblée. Du fait de son orientation sexuelle, elle a toujours dissocié le projet parental et le projet conjugal :

« J’ai toujours eu un désir d’enfant très, très poussé. Et puis, par rapport à ma sexualité, je me situerais plutôt dans un… du côté lesbien du spectre, on va dire. Donc, je savais de toute façon que, même dans mon monde idéal, je vivrais pas avec le père de mes enfants. Et du coup la… en fait la question de la… de… de la relation amoureuse était jamais vraiment liée à la question de, des enfants. Donc j’ai pas eu ce travail de déconstruction là à faire » (Viviane, 33 ans, magistrate, dernier parcours de PMA en 2021 en Allemagne).

Dans l’explication sur les « plans A et B » qu’elle tire de son expérience sur les forums de discussion, Viviane précise d’ailleurs que les « plans A » sont de plus en plus nombreux :

« Je dirais que, déjà première constatation, plus elles sont jeunes plus c’est un “plan A” ; plus elles sont… plus elles s’approchent de la quarantaine ou elles l’ont dépassée [plus] c’est un “plan B”, en proportion. Et effectivement, je vois de plus en plus de femmes jeunes et de plus en plus de “plans A”, qui l’expliquent comme des “plans A” en fait. »

Comme Viviane, certaines des femmes de notre corpus ont commencé leur parcours bien avant leurs 40 ans, et ce, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle. Cette situation contraste avec celle des études plus anciennes menées sur le sujet, qui montrent que recourir à un don de sperme seul est majoritairement entrepris par des femmes quadragénaires. Parmi les femmes interrogées ici, 14 d’entre elles ont réalisé une première PMA avant leurs 40 ans, dont cinq avant leurs 35 ans.

Un projet en solo davantage assumé

Le fait d’envisager de se lancer dans un projet en solo à un plus jeune âge témoigne d’une évolution des représentations de la famille et de la parentalité, puisque les femmes acceptent plus rapidement de transgresser le modèle dominant. Cette évolution peut s’expliquer par la médiatisation importante des différentes possibilités offertes par la PMA lors des débats autour de la révision de la loi ; des débats qui commencèrent dès la campagne présidentielle française de 2017 (la PMA pour toutes faisait partie du programme électoral du futur président).

Décider de se lancer dans un projet solo avant 40 ans semble aussi lié à des socialisations particulières. Pour les femmes rencontrées dont la maternité solo est un « plan A », cette forme familiale est la plus désirable et la plus conforme à leur histoire : elles se présentent comme des personnes indépendantes, qui assument un choix allant à l’encontre des injonctions normatives. Bintou explique qu’elle est « une femme libre, émancipée. [Sa] mère, elle [l] a éduquée comme ça » (Bintou, 42 ans, responsable de secteur, en démarche de PMA en Espagne). De même, Paloma raconte :

« J’ai la chance d’avoir grandi dans une famille de mecs […] où on nous a toujours poussés à l’autonomie. Donc très vite, on nous a appris à changer une roue de voiture. On a nous a toujours dit qu’il fallait qu’on soit autonome financièrement, qu’on dépende surtout de personne et encore moins d’un mec. J’ai grandi dans ce… donc moi les choses je les fais parce que j’ai envie de les faire et parce que je dois les faire, point » (Paloma, 41 ans, aide-soignante, en démarche de PMA en Espagne).

Les femmes rencontrées racontent notamment que leur vie de mère ne sera pas, au final, si différente de celle des mères en couple, comme l’explique Marie :

« C’est aussi une évolution des mentalités. Le couple […] hétérosexuel ne fait plus rêver, quoi. Le concept de charge mentale est quand même très fort. Autour de nous, on a des couples hétérosexuels […], et quand on regarde leur parentalité, c’est quand même madame qui fait tout […]. Pour échanger avec ces jeunes filles et quand on en discute, elles ne… c’est pas un refus du couple, très clairement, elles envisagent pas d’être célibataires, mais pour ce qui concerne la maternité, la parentalité, elles ne souhaitent pas avoir de partenaire, voilà. Elles veulent prendre la décision seules, élever seules, ne pas avoir à, à composer avec quelqu’un qui, au final, parfois ne sera pas d’une grande aide » (Marie, 35 ans, manageuse, en parcours de PMA au Danemark).

Le projet solo présente l’avantage d’être plus libres, d’être « seules aux manettes » (Chantal, 42 ans, cadre de santé, dernier parcours de PMA en 2021 en Espagne) pour toutes les décisions concernant la parentalité. De même, Stella raconte : « j’ai des personnes, des amies en couple ou qui étaient en couple, qui me disent : “Non, mais toi au moins tu pourras faire comme tu veux. T’as que toi et le bébé à gérer”. Franchement, c’est… voilà. Ça sera plus simple. Il y a pas de tierce personne » (Stella, 47 ans, intermittente du spectacle, dernier parcours de PMA en 2021 en Grèce). Stella poursuit son argumentaire en prenant l’exemple de certaines de ses amies qui se sont séparées avec des enfants en bas âge, et qui « doivent composer avec un compagnon » avec lequel elles ne sont pas forcément d’accord « sur le choix de l’école, sur le choix de l’éducatif ». D’autres de ses amies sont toujours en couple, mais à propos de leur conjoint, celles-ci « disent que parfois, voilà, c’est comme avoir encore un deuxième enfant ou… le soutien est pas toujours à la hauteur quoi ». Ainsi, les femmes interrogées dénoncent la charge mentale qui pèse sur les mères et soulignent les difficultés à composer avec l’autre parent. Cela leur permet de légitimer et de valoriser leur future maternité solo en comparaison avec les familles traditionnelles hétérosexuelles.

Cette acceptation et cette valorisation du projet de maternité solo n’allaient pas de soi pour toutes les femmes du corpus. Certaines d’entre elles ont dû réaliser un « travail émotionnel » (Hochschild, 1979). Fleur (42 ans, professeure de yoga, dernier parcours de PMA en 2021 en Espagne) a consulté une psychologue pour repenser sa maternité après ses « échecs amoureux » et entamer ce qu’elle nomme un parcours de « résilience ». De même, Marie finit par accepter l’inversion de « la temporalité entre conjugalité et parenté » (Mehl, 2016 : 9) :

« Le désir de maternité était là. Et finalement, il s’est très vite décorrélé… de, du couple, de la conjugalité. Donc, ça a pas été un deuil de la famille traditionnelle, ça a été une évidence en fait de me dire que ben voilà, je pouvais le faire en solo et me mettre en couple après […]. Donc voilà. Je me suis dit : “Je vais peut-être faire les choses un petit peu à l’envers, mais voilà, c’est, c’est pas forcément dérangeant” » (Marie, 35 ans, manageuse, en parcours de PMA au Danemark).

Explorer les options, préparer le projet, anticiper les difficultés

Une fois la décision prise de se lancer dans un projet en solo, les femmes ont souvent exploré d’autres alternatives avant de recourir à la PMA, telles que la coparentalité ou l’adoption. Ces options ont cependant été écartées, car considérées comme inappropriées ou trop compliquées pour elles en tant que mères solo :

« L’adoption aurait pu me convenir aussi. Le souci c’est que… c’est extrêmement long, que en étant seule j’avais aussi peur d’avoir un enfant qui a un handicap, et je me voyais pas forcément gérer seule, voilà. Aussi quand on adopte, y a… je me dis que c’est un enfant qui a été abandonné, donc y a forcément des blessures importantes avec qu’il va falloir gérer en adolescence ou… voilà. » (Virginie2[11], 34 ans, professeure dans le secondaire, en parcours de PMA en France et en Espagne)

Sans ces difficultés anticipées, l’adoption aurait très bien pu convenir à Virginie2 : elle ne « ressentait pas forcément le besoin d’être enceinte ». D’autres, comme Véronique, ne se sont pas tournées vers l’adoption, car elles souhaitaient vivre la grossesse et l’accouchement : « Je suis pas contre l’adoption, loin de là, même plutôt très favorable, le problème c’est que j’ai toujours voulu connaître ce que c’était que l’accouchement, le fait de porter le bébé. Je voulais vraiment connaître la maternité » (Véronique, 46 ans, professeure dans le secondaire, en parcours de PMA en Espagne). Le discours de Véronique montre qu’elle associe grossesse, accouchement et maternité, et que la maternité constitue aussi pour elle une expérience corporelle.

Il resterait alors la possibilité de recourir au « coup d’un soir » (Rozée, 2013), option également écartée, car les (futures) mères solo rencontrées souhaitent mener un projet transparent et concevoir un enfant dans « les règles de l’art » : « Je me voyais pas non plus être juste avec quelqu’un pour… pour ça » (Céline, 40 ans, agricultrice, dernier parcours de PMA en 2021 en Belgique) ; « Pour moi, il était… il a toujours été hors de question, voilà, de faire un enfant dans le dos » (Aurélie, 43 ans, responsable de communication, en démarche de PMA en Espagne). Ainsi, les femmes expliquent que l’aide à la procréation, qu’elle soit médicalisée ou artisanale, est l’option qui est apparue comme la plus saine et la plus facile, bien qu’elle requière une préparation minutieuse. Les associations et les forums de discussion jouent ici un rôle primordial pour informer sur les centres médicaux et les techniques existantes, pour échanger les doutes et expériences (Malmanche et Rozée, 2023). Sur la base des connaissances acquises entre pairs et à partir de leur propre expérience, les mères solo informent à leur tour les nouvelles arrivantes :

« Donc moi, j’ai rencontré une super communauté et d’une bienveillance et d’une sororité… […] Mais vraiment, y a aucun jugement. […] Donc, ça m’apporte un soutien au quotidien. Et puis après, y a beaucoup de partages d’expériences. […] puis je suis très active sur le groupe. Notamment, comme je vous disais, je suis très au fait de tout ce qui est médical et comment ça fonctionne, les ovocytes et tout ça. J’aime bien ça, donc je suis assez… j’essaie de conseiller là-dessus » (Tiphaine, 42 ans, cheffe de projet, en parcours PMA en France).

Les retours d’expérience peuvent guider le choix du pays, mais celui-ci peut aussi se faire pour des raisons affectives ou pragmatiques. Aurélie décide de partir en Espagne, pays qu’elle apprécie particulièrement pour y avoir vécu : « ça avait du sens en fait dans l’histoire à raconter à mon ou mes enfants » (Aurélie, 43 ans, responsable de communication, en démarche de PMA en Espagne). Elle redouble la justification affective par le fait que, contrairement à la Belgique par exemple, les consultations avec un∙e psychologue n’y sont pas obligatoires. Pour Louise, cela fait sens de recourir à une PMA aux Pays-Bas, car elle y a « beaucoup de gens que j’aime là-bas », « c’est facile d’accès », et « on [y] oblige […] un donneur à identité révélée » (Louise, 40 ans, juriste, dernier parcours de PMA en 2020 aux Pays-Bas). Pour certaines femmes, comme pour Louise, recourir à un don de sperme qui ne soit pas anonyme (autrement dit, le fait que l’enfant aura accès à l’identité du donneur à sa majorité) constitue un élément important dans le choix du pays, mais moins déterminant que dans les précédentes études. Viviane et Aurélie expliquent que les évolutions technologiques rendent l’anonymat du don presque caduc : « avec les outils de test… de test ADN en vente libre, de toute façon, le donneur, s’il veut être trouvé, il pourra être trouvé » (Viviane, 33 ans, magistrate, dernier parcours de PMA en 2021 en Allemagne) ; « avec les tests ADN récréatifs, dans cinq, 10, 15 ans, si mon enfant a besoin d’avoir des informations, je suis quasiment certaine qu’on trouvera quelque chose » (Aurélie, 43 ans, responsable de communication, en démarche de PMA en Espagne).

Concernant le don de gamète, elles font face à d’autres défis. Le premier est d’accepter le double don ou l’accueil d’embryons lorsqu’il n’est plus possible d’utiliser ses propres ovocytes. Après avoir fait le deuil pour certaines de la parentalité à deux, il s’agit de faire également le deuil de la transmission génétique. Un autre travail émotionnel s’opère pour accepter de ne pas avoir de lien génétique avec l’enfant, ce qui constitue en soi une autre transgression de la norme procréative reposant sur l’unicité des conditions biologiques de la maternité (Rozée, 2015). Clarisse et Paloma entreprennent ce « travail » : « j’avais fait tout un travail personnel aussi pour accepter le double don en fait, pour me sentir prête vraiment, voilà, et pas y aller à contrecœur » (Clarisse, 42 ans, enseignante-chercheuse, en parcours de PMA au Portugal) ; « j’ai quand même eu besoin de faire le deuil de cette part génétique qui m’appartenait. J’ai dû faire un travail » (Paloma, 41 ans, aide-soignante, en parcours de PMA en Espagne). Le deuxième défi concerne le choix du donneur de sperme. Si pour certaines femmes comme Véronique, la ressemblance n’est pas importante, nombreuses sont celles qui évoquent l’appariement opéré pour que l’enfant ressemble le plus possible à sa mère, pour qu’il ait « une bouille potentiellement qui rentre dans la famille » (Louise, 40 ans, juriste, dernier parcours de PMA en 2020 aux Pays-Bas). Cet appariement sert selon Céline à « ne pas perturber l’enfant » (Céline, 40 ans, agricultrice, dernier parcours de PMA en 2021 en Belgique).

Cette préparation minutieuse du projet permet donc de faciliter le recours, de mieux l’accepter, mais aussi, comme on le voit à travers le choix de l’appariement pour certaines femmes, d’anticiper les futures difficultés pour l’enfant.

Les limites du projet et les incertitudes

Au-delà du travail émotionnel réalisé et de la préparation du projet, les discours recueillis montrent que les femmes interrogées ont conscience de certaines limites. Flora explique à cet égard qu’elle a opté pour le transfert d’un seul embryon ; étant « seule », elle ne se voyait pas assumer deux enfants :

« Est-ce que je choisis un embryon ou deux embryons à être implantés ? Et là, pour moi c’était clair, voilà, c’était un embryon. C’était pas deux, parce que toute seule, j’ai beau être entourée, enfin bon, toute seule, la probabilité [de jumeaux], c’était pas possible » (Flora, 43 ans, contrôleuse aérienne, dernier parcours de PMA en 2022 en Espagne).

Pour la même raison, Niza (38 ans, attachée de presse, en parcours de PMA au Portugal) décide d’avorter après son insémination. D’après son premier test sanguin, la grossesse s’annonce gémellaire ; une décision, raconte-t-elle, qui peut pourtant paraître incohérente au vu de son parcours, et qui a suscité l’incompréhension de certaines femmes de l’association à laquelle elle appartient. Comme le reflètent les discours de Flora et de Niza, les femmes interrogées anticipent la gestion quotidienne de la maternité solo et les responsabilités qui en découlent, organisent en amont des soutiens sur lesquels elles pourront compter de manière privilégiée, notamment en définissant des parrains et des marraines qui pourront prendre leur relais en cas de défaillance, voire de décès.

Aussi pensés, planifiés, anticipés sont-ils, les projets tels qu’ils sont décrits par les (futures) mères solo laissent entrevoir deux zones d’ombre. La première concerne les limites du parcours de PMA après plusieurs échecs. L’importance du projet parental fait que certaines des femmes interrogées multiplient parfois les démarches et les tentatives pour espérer devenir mères un jour, si bien qu’Aurélie se compare à « une routarde de la PMA ». Quant à Viviane, elle a d’abord eu recours à un donneur privé recruté sur Internet, puis elle a réalisé sept tentatives infructueuses de don de sperme dans plusieurs centres médicaux avant la naissance de ses enfants. Certaines d’entre elles sont prises dans une telle course à la réussite[12] qu’elles expliquent ne plus savoir où et quand arrêter le parcours, à l’instar de Virginie qui reconnaît que cette quête de la parentalité rend les futures mères solo vulnérables. Elle a intégré un programme alimentaire de fertilité, fait de l’acupuncture et compte consulter un magnétiseur ; elle se renseigne aussi sur l’hypnose et la sophrologie pour mettre toutes les chances de son côté : « je crois qu’on est arrivé à un stade où en fait, on croit en tout […]. Enfin, je pense que malheureusement, en fait, les gens ils peuvent facilement abuser de nous » (Virginie, 45 ans, assistante commerciale, en parcours de PMA en Espagne).

Pour d’autres, le coût mettra fin au parcours. En effet, le coût des PMA à l’étranger, qui se font le plus souvent dans des centres privés, ne permet pas toujours de poursuivre aisément le projet. Depuis la révision de la loi, toutes les femmes en France peuvent bénéficier d’une PMA remboursée par l’assurance maladie jusqu’à leurs 43, voire 45 ans, selon la technique utilisée ; les recours à l’étranger ne sont remboursés que partiellement, laissant à la charge des femmes une part souvent importante du coût des soins. Ainsi, après une tentative infructueuse dans un centre espagnol, Luna (38 ans, secrétaire) aurait préféré poursuivre ses démarches dans ce pays, mais elle n’en a pas les moyens financiers. Faute de pouvoir assumer le coût d’une PMA en Espagne, elle réalise en parallèle des démarches dans deux centres médicaux français. Ces exemples témoignent du rôle primordial des ressources financières des femmes dans la concrétisation et la poursuite du projet.

La deuxième incertitude identifiée à travers les discours des femmes est la place qu’occuperait un∙e éventuel∙le partenaire dans la cellule familiale monoparentale. Dans la majorité des études, la situation de monoparentalité est espérée provisoire. Les femmes interrogées, notamment celles pour qui le projet en solo était un « plan B », laissent la porte ouverte à une éventuelle rencontre amoureuse d’un∙e partenaire qui pourrait intégrer la famille : « pour moi, ce serait beau en fait que la personne puisse prendre un rôle de beau-papa ou voire de papa. Mais ça me paraît… comment dire, pas compliqué, mais c’est un peu dans l’idéal quoi » (Flora, 43 ans, contrôleuse aérienne, dernier parcours de PMA en 2022 en Espagne). Contrairement à Flora, Louise pour qui la maternité solo était davantage un « plan A » se demande quelle serait « la valeur ajoutée » d’un conjoint (Louise, 40 ans, juriste, dernier parcours de PMA en 2020 aux Pays-Bas).

S’il est clair que la personne rencontrée ne viendra pas combler un vide et refaire l’histoire de la famille ainsi créée, la place qu’occupera cette personne reste floue. Assia a rencontré un homme pendant sa grossesse, dont la place à venir dans sa famille est indéfinie. Il sera éventuellement un « père de cœur », car la place du « père biologique » est déjà occupée par le donneur danois. Elle s’interroge d’autant plus sur cette place, puisqu’elle ne veut pas évincer sa mère et sa sœur qui ont été très présentes dans ce projet. Quant à Isabelle, qui a rencontré Victor lors de ses tentatives d’inséminations artificielles en France, elle explique qu’elle ne veut pas que Victor reconnaisse Paul, son fils. Elle préférerait à défaut que Victor adopte Paul :

« J’ai plein de gens qui m’ont demandé… enfin, y compris d’ailleurs des copines avocates en fait : “Mais du coup [Victor], il va reconnaître [Paul] ?”, mais non en fait, non, il va pas reconnaitre [Paul] en fait, non, non. C’est quoi ce délire en fait. […] ok, il est sympa, il m’a pas larguée parce que j’étais enceinte, mais quand même. Donc… mais pour plein de gens, ça semblait évident. […] je suis pas très fan de la reconnaissance alors qu’elle a l’avantage d’être simple en fait en termes de paperasse, et voilà, parce que je trouve que ça correspond pas à l’histoire […]. Donc, dans le raisonnement, je préférerais une adoption qui pourrait d’ailleurs être plénière, parce qu’il y a pas de filiation établie de l’autre côté » (Isabelle, 38 ans, avocate, dernier parcours de PMA en 2021 en France).

Hormis les incertitudes liées aux limites du parcours de PMA et la place d’un∙e éventuel∙le partenaire, le projet en solo est soigneusement préparé et réfléchi. Comme le montre le discours d’Isabelle, les mères en solo font face à des rappels à l’ordre de genre, celui de la parentalité (hétéro)conjugale. Elles anticipent ces éventuelles difficultés et mettent un maximum de choses en place pour les contrer. Dans la société et face aux professionnel∙le∙s de santé, le parcours reste néanmoins difficile.

Des parcours médicaux confrontés aux réticences des professionnel∙le∙s de santé

Depuis la révision de la loi qui ouvre l’accès à la PMA à toutes les femmes, l’acceptabilité sociale des maternités solo a connu un tournant majeur. Si les femmes de notre corpus, qui ont réalisé ou commencé leurs démarches de PMA avant la révision de la loi, avaient le sentiment de faire quelque chose d’illégal, aujourd’hui il semblerait, comme le raconte Véronique, que la parole se soit libérée : « Moi, le seul truc qui a changé quelque chose dans mon attitude à moi, c’est que maintenant, j’ose le dire […], j’ose le dire aux médecins que je consulte […]. Maintenant que la loi est passée, je me dis que je peux. C’est légal, voilà. Donc j’ose leur en parler » (Véronique, 46 ans, professeure dans le secondaire, qui a commencé le parcours de PMA en 2020 en Espagne).

En revanche, le sentiment d’illégalité des démarches a laissé aujourd’hui la place à un fort sentiment d’injustice exprimé dans la majorité des entretiens. Les femmes interrogées ont très majoritairement manifesté un rejet du système évaluatif mis en place par les professionnel∙le∙s de santé prenant en charge les dons de gamètes. Les femmes en parcours solo doivent passer par une ou plusieurs consultations psychologiques obligatoires, ainsi que devant une assistante sociale dans certains CECOS (Centre d’Études et de Conservation des Œufs et du Sperme) qui l’exigent avant d’évaluer la demande en commission pluridisciplinaire. Selon Virginie, ce parcours serait rendu encore plus ardu par le fait qu’il se déroule en solo : « Ben je pense que déjà les couples, pour les gens qui sont en couple, qui ont un enfant, c’est déjà pas simple, alors quand on est tout seul, je pense que c’est doublement pas simple » (Virginie, 45 ans, assistante commerciale, en parcours de PMA en Espagne). De même, Aurélie dénonce des incohérences visibles de l’application de la loi, à travers notamment une sélection des patient∙e∙s dans certains centres médicaux :

« En fait, ils nous ont donné “le droit à”, mais en fait on n’a pas “le droit à”. On sélectionne pour nous. Ce que je trouve aussi particulièrement injuste, c’est cette différence qu’il y a entre les CECOS et les différents CHU. C’est-à-dire que chacun fait à sa sauce. La loi, c’est la loi. Passer au feu rouge, c’est une infraction, qu’on soit à Nantes, à Paris ou à Nice » (Aurélie, 43 ans, responsable de communication, en démarche de PMA en Espagne).

La plupart des femmes interrogées ont été confrontées aux critiques des professionnel∙le∙s de santé quand elles n’avaient pas encore d’enfant, puis à leur réticence vis-à-vis de leur projet en solo. Cette réticence s’incarne entre autres dans le fait qu’un tri est opéré dans certains centres de PMA. Quatre des femmes interrogées (Tanaïs, Marie, Aurélie et Paloma) ont d’ailleurs vu leur demande de prise en charge refusée par un centre de PMA en France : Tanaïs et Aurélie du fait de leur âge (alors qu’elles avaient moins de 43 ans), Marie à cause d’un problème de santé qui compliquait selon les médecins le recours à la PMA, et Paloma, parce que le centre en question refusait la PMA aux femmes n’étant pas en couple. Cette réticence s’observe parfois avant même le parcours de PMA. Il a souvent été difficile pour les femmes en parcours solo de trouver un∙e professionnel∙le en ville qui accepte d’informer sur les différentes possibilités médicales existantes et d’assurer ensuite leur suivi gynécologique. Nathalie raconte :

« Le tout premier gynéco que j’ai vu en 2018 [Nathalie avait alors 42 ans] quand je me suis dit que j’allais me lancer toute seule, je suis ressortie de là en pleurs et… lui pour le coup il me… pas physiquement, mais justement moralement, il m’a bien, bien mise au 36e dessous, parce qu’à part me dire : “Vous êtes trop vieille, vous êtes trop grosse et trop diabétique, et merci, vous revenez jamais chez moi”, il a rien su me dire d’autre, donc bon, voilà » (Nathalie, 47 ans, consultante informatique, dernier parcours de PMA en 2018 en Espagne).

Ainsi, tout au long du parcours médical, les femmes sont susceptibles d’être renvoyées à la marginalité de leur démarche, comme le résume Paloma : « si on oublie qu’on est en solo, le parcours vous le rappelle bien » (Paloma, 41 ans, aide-soignante, en parcours de PMA en Espagne). Certaines femmes du corpus dénoncent une infantilisation des mères solo à travers des consultations plus nombreuses que pour les couples qui recourent à un don, et le discrédit du projet en solo. Une situation que Marie regrette :

« C’est vrai que ce qui est dommage, c’est que quand une femme se présente dans un CECOS, on a tendance à… à juger ou à infantiliser […]. Alors que pour nous en fait, c’est une démarche… C’est pas on a claqué des doigts, on a poussé la porte du CECOS. Ça fait des mois, voire des années qu’on murit notre réflexion. Donc, on ne comprend pas forcément pourquoi on la remet en cause » (Marie, 35 ans, manageuse, en parcours de PMA au Danemark).

Pour Nathalie, les médecins réticents à leur prise en charge ne font pas explicitement référence à leur situation conjugale, mais plutôt à leur poids ou, ici à travers le discours de Marie, à leur l’âge :

« Et puis finalement, c’est un peu le… la complexité du discours de quand elles arrivent jeunes : “Vous êtes trop jeune, allez faire votre vie” […] Et quand on arrive à 35 ans […] là on nous dit : “Ben là, vous êtes un peu trop vieille, quoi”. Donc là, on se dit : “Finalement au niveau du corps médical, ben en fait il y a jamais de bon âge en fait” » (Marie, 35 ans, manageuse, en parcours de PMA au Danemark).

Les femmes interrogées ont conscience des réticences des professionnel∙le∙s de santé. Pour y faire face, certaines décident de changer de praticien∙ne∙s de santé jusqu’à en trouver un∙e qu’elles considèrent bienveillant∙e∙s ; d’autres vont directement dans un centre étranger, où elles imaginent une prise en charge routinière et donc bienveillante des futures mères solo. En Espagne ou en Belgique, les femmes savent que la PMA est accessible à toutes les femmes depuis de nombreuses années.

Cependant, ces réticences vis-à-vis des projets en solo ne sont pas propres à l’institution médicale. Bien que ces derniers semblent davantage acceptés aujourd’hui dans la société en général, les femmes rencontrées rapportent parfois des attitudes critiques et moralisatrices de leur entourage, en particulier lorsqu’il s’agit de concevoir plusieurs enfants. Céline raconte comment a été accueilli son projet d’avoir un deuxième enfant par les personnes à qui elle en a parlé :

« Ce qui m’avait… surpris un peu, c’est pour la deuxième, quand j’ai repris le, le parcours. Là, par contre c’était… c’était un peu plus frileux en fait. […] ça faisait un peu comme si : “Oui, oui, tu peux avoir un enfant, mais non deux, il faut pas…” » (Céline, 40 ans, agricultrice, dernier parcours de PMA en 2021 en Belgique).

Tiphaine, mère à la suite d’un don de sperme en Espagne et en démarche pour avoir un deuxième enfant, fait part d’une expérience similaire :

« Tout le monde a hyper bien accueilli le truc [son premier projet de maternité solo]. […] j’ai eu aucune critique ou aucun retour négatif. Voilà. Après, c’est vrai qu’une fois que ma fille est née, je pense que dans la tête des gens, personne s’est dit : “Elle en veut un deuxième”. [Ce serait plutôt] : “Elle est folle. Elle est dingue”. Et c’est vrai que, souvent quand un couple classique, quand il a le premier, on dit : “Bon alors, c’est quand le petit frère ou la petite sœur ?” Là, on me l’a jamais trop demandé moi » (Tiphaine, 42 ans, cheffe de projet, en parcours PMA en France).

Les discours recueillis montrent que la conception de plusieurs enfants dans cette configuration monoparentale choisie est impensée et même considérée comme irresponsable et irrationnelle.

Discussion

S’émanciper du modèle de la « famille Ricoré »

Les futures mères solo décrivent toutes un fort désir de parentalité, qui s’accompagne pour certaines d’un fort désir d’enfanter, primant sur le partage de liens génétiques avec l’enfant. On retrouve cette importance de vivre une grossesse dans l’étude menée en Suède entre 2016 et 2017 auprès de 54 femmes en parcours solo de PMA (Volgsten et Schmidt, 2021) : les femmes interrogées déclarent préférer l’accueil d’embryon à l’adoption, car il leur est important de donner naissance. On retrouve aussi ce fort désir d’enfant dans d’autres études menées en France, qui pointent la pression sociale à concevoir qui pèse sur les femmes et l’injonction à la maternité qui laisse peu de place au non-désir d’enfant dans la société française (Cardi et al., 2016 ; Rozée et Mazuy, 2012).

Dans la majorité des cas en France, le projet parental s’inscrit dans une logique temporelle et normative, celle d’abord d’être en couple hétérosexuel puis de concevoir le futur enfant au sein de ce couple (Mazuy, 2006 ; Vialle, 2017). Après des échecs conjugaux, les futures mères solo sont amenées à reconfigurer leur projet parental en ne subordonnant plus la maternité à une condition de conjugalité. Elles modifient en conséquence la temporalité de leur projet et enclenchent le « plan B » pour devenir mères. Ce résultat vient enrichir les connaissances issues des précédentes études menées sur les maternités solo en France et à l’étranger (Jadva et al., 2009 ; Mehl, 2016 ; Rozée, 2013 ; Salomon et al., 2015 ; Volgsten et Schmidt, 2021) qui montrent une « hiérarchisation des maternités » (Zadeh et al., 2013 : 100), où la maternité solo n’est pas la plus valorisée. Les discours font écho aux travaux sur la conjugalité en France qui concluent que « le couple reste la porte d’accès privilégiée à la parentalité et se trouve fortement associé aux idéaux contemporains du bonheur et de l’épanouissement personnel » (Bergström et al., 2019 : 124), une représentation normative et idéalisée de la famille à laquelle les femmes interrogées ici adhèrent, mais ont dû renoncer faute de partenaire. Pour valider et valoriser le projet solo, certaines femmes entreprennent alors un travail émotionnel pour accepter de déroger au modèle normatif de la famille et de dissocier conjugalité et parentalité.

Si l’article met en lumière la pérennité de certaines caractéristiques des maternités solo, il révèle l’émergence de nouveaux profils. De plus en plus de femmes semblent considérer la maternité solo comme une option possible parmi d’autres, voire comme un souhait premier. Lorsque la décision est prise, le parcours de PMA est lancé à un plus jeune âge (avant 40 ans). Ainsi, le projet en solo serait plus facile à envisager et à assumer qu’auparavant, et ce, quelle que soit la profession. Au-delà de la légalisation de la PMA pour toutes, les nombreux débats publics et médiatiques qui accompagnèrent la révision de la loi ont certainement joué un rôle dans la démocratisation de l’accès à la PMA, tout comme le mouvement #MeToo à travers lequel les femmes ont pris conscience de leurs droits et liberté sur leur propre corps (Froidevaux-Metterie, 2018). Pour autant, le « plan A » du projet en solo semble, dans notre corpus, concerner des femmes ayant eu, comme Bintou et Paloma, des modes de socialisation particuliers.

Se protéger des stigmates

Trentenaires ou quarantenaires, « plan A » ou « plan B », toutes les femmes rencontrées assument leur projet de maternité solo et le légitiment en rappelant la charge mentale qui pèse sur les femmes dans les familles traditionnelles. Dans les années 2010, s’il s’agissait pour elles de montrer que les séparations conjugales (et donc les monoparentalités) n’étaient plus si marginales et déviantes, elles semblent aujourd’hui davantage justifier leur choix parental par un discours sur les inégalités au sein du couple hétérosexuel concernant la gestion des enfants et du quotidien. Elles témoignent d’une conscience de la division genrée du travail procréatif (Hertzog et Mathieu, 2021), à travers laquelle les femmes assument la majorité des tâches ménagères et parentales (Brugeilles et Sebille, 2013 ; Cartier et al., 2021 ; Champagne et al., 2015). Elles se servent ainsi de ces inégalités dans les familles majoritaires, biparentales et hétérosexuelles, pour retourner le stigmate et valoriser les avantages de leur (future) maternité en solo.

Comme dans l’étude d’Ana Bravo-Moreno menée auprès de 35 mères solo en Espagne et au Royaume-Uni (Bravo-Moreno, 2019), les femmes que nous avons rencontrées sont très informées sur les procédures médicales. Les associations, et plus généralement les réseaux sociaux, jouent un rôle plus important que dans les années 2010. À cette époque, les maternités solo étaient peu visibles, peu médiatisées, peu connues du grand public (ou du moins amalgamées avec les autres monoparentalités). Il y avait peu d’espaces d’information et d’échanges dédiés à ces configurations parentales. Mam’enSolo, principale association regroupant des (futures) mères solo en France, n’a été fondée qu’en 2018. Depuis, l’association informe et guide les femmes ayant le projet de réaliser une maternité solo ; elle vise également à « faire évoluer la loi et les mentalités » (Association Mam’ensolo, s.d.: s.p.) en donnant davantage de visibilité à ces maternités. Les communautés numériques créées par cette association, comme d’autres espaces digitaux qui ont vu le jour, aident les femmes à construire leur propre projet de PMA, et à devenir progressivement des expertes sur le sujet (Malmanche et Rozée, 2023).

Dans la préparation de ce parcours, certains éléments requièrent la réalisation d’un travail émotionnel, tel que le fait d’accepter la participation partielle (corporelle et non génétique) à la fabrication de l’enfant. On retrouve cette même problématique parmi les femmes en France qui recourent au don d’ovocytes (Malmanche, 2020 ; Rozée, 2015). Comme chez les couples homoparentaux (Frémont, 2015 ; Smietana et Twine, 2022), les futures mères solo élaborent des stratégies pour limiter les risques de stigmatisation de l’enfant issu d’une forme familiale minoritaire. En outre le choix d’appariement des donneur·euse·s sur la base de critères phénotypique est une manière de mieux maîtriser la part d’inconnu dans l’équation du projet, en essayant d’amoindrir, voire d’effacer la visibilité de la contribution du donneur à travers les traits physiques de l’enfant. Comme observé par Helena Volgsten et Lone Schnmidt (Volgsten et Schmidt, 2021) sur leur propre terrain, le discours et le parcours des femmes interrogées montrent, dans notre étude, une volonté de maîtrise du risque et d’anticipation des difficultés pour l’enfant à venir comme pour elles-mêmes.

Être malgré tout rappelées à l’ordre de genre dans le parcours de PMA

Les parcours de PMA en solo sont plus visibles et mieux acceptés au sein de la société française, même si le parcours médical pour mener à bien ce projet familial reste complexe. Qu’il se fasse en France ou à l’étranger, le parcours de PMA est un véritable parcours de la combattante (Bachelot et al., 2008), analysé comme d’autant plus difficile pour les femmes quadragénaires (Vialle, 2017) et ici, comme le montre l’article, pour les femmes seules. Ces parcours de la combattante sont accentués par les difficultés d’accès au don de sperme en France. Si le nombre de candidats au don de sperme a augmenté depuis 2019, les demandes de premières consultations se sont fortement accrues, en particulier les demandes de couples de femmes et de femmes en parcours solo. Le comité national de suivi de la mise en œuvre de la loi de bioéthique de 2021, mis en place par l’Agence de la biomédecine rapporte qu’au « 31 décembre 2022, près de 5 600 personnes sont en attente d’une AMP avec don de spermatozoïdes, dont 36 % de couples de femmes et 38 % de femmes non mariées (soit 74 % des personnes sur liste d’attente qui correspondent aux nouveaux publics) » (Agence de la biomédecine, 2023: s.p.) et que le délai d’attente pour recevoir un don de sperme est estimé à 14,4 mois au niveau national[13]. Face à ce délai d’attente, des femmes de notre corpus décident de recourir à une PMA à l’étranger alors même que la loi les autorise depuis 2021 à bénéficier d’une telle prise en charge en France pour celles qui ont moins de 45 ans. Le compte-rendu du comité précise que ce délai varie « fortement » d’un centre à l’autre. Cette variation peut notamment s’expliquer par des demandes inégalement réparties sur le territoire français, par les capacités d’accueil de chaque service, mais aussi par les réticences de certains centres ou professionnel∙le∙s de santé à recevoir cette nouvelle patientèle. Cela présage un possible tri des patientes en fonction de leur situation conjugale ou de leur âge.

Pour bénéficier d’un don de sperme, les (futures) mères solo doivent faire valider leur projet par les centres de PMA, ce qui suscite une incompréhension, voire un sentiment d’injustice chez les futures mères solo dont le projet est mûrement réfléchi. Si, en Suède, le critère requis pour être accepté dans les centres de PMA est la stabilité professionnelle et financière (Salomon et al., 2015), ce critère n’est pas formalisé en France. Que ce soit dans notre corpus ou dans celui des précédentes études, la plupart des (futures) mères solo ont une situation socioéconomique plutôt stable. On remet davantage en question en France, comme pour les familles monoparentales en général, « l’aptitude à élever correctement un enfant » (Régnier-Loilier et Wierup, 2019 : 21). Ainsi, les réticences des médecins se font parfois sous couvert d’autres facteurs hétéronormatifs de la « bonne maternité » (Bell, 2010 ; Cardi et al., 2016 ; Rozée, 2015), comme le poids ou l’âge.

Les difficultés, communes à tous les parcours de PMA, sont exacerbées par le rappel à l’ordre genré de la parentalité et de la famille, et par les contraintes qui pèsent spécifiquement sur les femmes dans le domaine de la procréation et de la famille. Ces futures mères solo dérogent à « l’impératif conjugal » (Régnier-Loilier et Wierup, 2019 : 21) qui reste la norme sociale dominante dans les sociétés européennes (Roseneil et al., 2020). Elles contreviennent au modèle de la famille biologique nucléaire qui « demeure une référence idéologique et symbolique […] considérée comme l’archétype de la famille et le “meilleur” environnement pour l’exercice des fonctions maternelles et parentales [Notre traduction] » (Bravo-Moreno, 2019 : 4). Les professionnel∙le∙s de santé ont intériorisé cette norme sociale dominante du faire famille à deux, et certain∙e∙s d’entre eux/elles peuvent être plus réticents à accompagner les femmes qui ne s’y conforment pas, avec une tendance à les infantiliser et à sous-évaluer le travail de résilience et d’anticipation des difficultés réalisé préalablement.

Ces réticences ont déjà été observées notamment au Royaume-Uni par Ellie Lee et al. (Lee et al., 2014). Ces auteur∙e∙s montrent à partir des entretiens menés dans 20 centres de PMA auprès de 66 professionnel∙le∙s de santé que ces dernier∙ère∙s considèrent les femmes en parcours solo comme des patientes et futures parentes problématiques « moins parce qu’il y aurait un besoin hypothétique pour l’enfant d’avoir un père, mais plutôt en raison du fondement de leurs motivations et de leurs capacités à assumer la parentalité [Notre traduction] » (Lee et al., 2014 : 513). Les auteur∙e∙s associent ce résultat à un « paternalisme résiduel » selon lequel les femmes seules seraient plus vulnérables.

À la fois gardien∙ne∙s de l’ordre de genre dans le domaine de la procréation et principaux acteur∙rice∙s des changements en la matière, les professionnel∙le∙s de la PMA occupent un statut ambigu : ils/elles peuvent considérer la maternité solo comme une déviance, tout en étant celles/ceux qui aident les femmes, en première ligne, à concrétiser leur projet de maternité solo. Cette forme particulière du pouvoir médical, associant gouvernement des corps par la parole (Memmi, 2003) et contrôle des mœurs, est assimilée dans les propos rapportés par les (futures) mères solo interrogées à un rappel à l’ordre conjugal, qui émaille le parcours. Autrement dit, les parcours de PMA révèleraient une « solophobie » (Malmanche, 2022), qui fait écho au singlism défini par Bella DePaulo (DePaulo, 2014)[14]. Tant que la norme procréative sera la norme sociale dominante du faire famille dans la société française, la PMA restera un parcours de combattantes pour toutes celles ne s’y conforment pas.

Ainsi, la meilleure acceptation des maternités solo au sein de l’institution médicale et dans la société en général ne semble pas traduire pour autant une reconnaissance pleine et entière de la liberté et de l’autonomie des femmes quant à leur maternité. Comme pour d’autres aspects liés au corps reproducteur des femmes et à leur pouvoir d’agir à cet égard, notamment pour l’IVG (Thizy, 2023), la légalisation ne conduit pas immédiatement ou systématiquement à une acceptation sociale et une absence de stigmatisation.

Annexe

Tableau 1

Caractéristiques sociodémographiques des (futures) mères solo ayant participé à l’étude, au moment de l’entretien (1/1)

Tableau 1

Caractéristiques sociodémographiques des (futures) mères solo ayant participé à l’étude, au moment de l’entretien (2/2)

1 H = homme

2 IAC = insémination artificielle intraconjugale

3 IAD = insémination artificielle avec donneur

4 FIV = fécondation in vitro

5 DS = don de sperme

6 DO = don d’ovocytes

Gris foncé : les parcours de PMA achevés

Gris clair : les parcours de PMA en cours

Appendices

Remerciements

Les auteures remercient toutes les personnes ayant participé à l’enquête AMP-sans-frontières et ayant accepté de raconter leur histoire, parfois intime et douloureuse. Elles remercient également toute l’équipe scientifique impliquée sur cette enquête, en particulier Elise de La Rochebrochard, co-responsable du projet ANR, et Marine Bondon, ingénieure du service SES, ainsi que tous les partenaires de ce projet de recherche sans lesquels l’enquête n’aurait pas pu voir le jour.

Notes

-

[1]

Thème porté en particulier par le mouvement de la « Manif pour tous »; voir notamment https://www.lamanifpourtous.fr/nos-combats/pma-sans-pere

-

[2]

Voir par exemple : https://www.causette.fr/dossiers/maternite-solo-mon-enfant-mon-choix; https://www.lefigaro.fr/actualite-france/pma-pour-toutes-affranchies-du-couple-asexuelles-les-nouveaux-profils-des-femmes-qui-font-un-bebe-toute-seule-20220628; https://www.lesinrocks.com/cheek/faire-un-enfant-seule-et-reprendre-le-pouvoir-590172-01-09-2023/; https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2023/09/02/le-danemark-mere-d-accueil-de-la-pma-pour-toutes_6187485_4500055.html

-

[3]

Par exemple, l’intitulé de l’une des tables rondes du congrès annuel de la Fédération française d’embryologie et de reproduction (FFER) en 2022 témoigne des doutes de la communauté médicale face à ce type de parentalité : « Accès de l’AMP aux femmes non mariées : Regards croisés sur les questions qui dérangent ».

-

[4]

À noter que deux thèses de doctorat en sciences sociales sont en cours depuis respectivement 2020 et 2022 en France : celle de Margot Lenouvel sur les maternités hors des cadres conjugaux, et celle de Carlotta Destro sur les nouvelles maternités issues de la PMA.

-

[5]

Cette recherche est financée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du projet ANR-21-CE36-0006-01. Elle a reçu l’avis favorable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (référence 2218847) et du Comité éthique de l’Ined (avis 29 du 30/01/2021).

-

[6]

Site de l’enquête : https://amp-sans-frontieres.fr/

-

[7]

Les entretiens ont eu lieu par téléphone, en face à face ou en visioconférence. Ils ont duré entre 41 minutes et 2 heures 15 minutes (durée médiane de 1 heure et 2 minutes). Il nous semble avoir atteint la saturation en ce qui concerne les éléments analysés dans cet article.

-

[8]

Certaines des femmes interrogées ayant des enfants à la suite de leur parcours de PMA, d’autres n’en ayant pas, nous utilisons dans l’article le terme de « (futures) mères solo ».

-

[9]

À la fin des entretiens, un prénom était demandé pour permettre aux personnes interrogées de se reconnaître dans les communications et les publications issues de cette recherche ; les prénoms utilisés ici ont tous été choisis par les femmes elles-mêmes.

-

[10]

Cette métaphore utilisée par Julie fait référence à une publicité audiovisuelle diffusée dans les années 1980 mettant en scène une famille heureuse dans un jardin ensoleillé autour de la table du petit déjeuner. Elle incarne le modèle familial normatif — deux parents de sexe différent, deux enfants et de bonnes conditions socioéconomiques (symbolisées ici par la belle maison et le jardin en arrière-plan) — socialement valorisé et considéré comme source d’épanouissement.

-

[11]

Dans notre corpus, deux femmes ont choisi le prénom Virginie, raison pour laquelle l’une d’entre elles est nommée ici Virginie2.

-

[12]

Cette course à la réussite n’est pas propre aux femmes en parcours solo de PMA. Elle se retrouve chez de nombreuses personnes et couples qui ont recours à la PMA (Delaisi de Parseval,2008 ; Vialle, 2017).

-

[13]

Il est important de préciser ici que ces données sous-estiment le nombre de demandes réelles puisque certaines femmes ne s’inscrivent pas dans le parcours français et recourent directement à un don de sperme à l’étranger. Elles ne sont donc pas comptabilisées ici par l’Agence de la biomédecine.

-

[14]

Bella DePaulo définit ainsi le singlism : « il existe une discrimination institutionnelle généralisée à l’encontre des personnes célibataires, qui fait partie des stéréotypes et de la stigmatisation des personnes célibataires [Notre traduction] » (DePaulo, 2014 : 65).

Bibliographie

- Agence de la biomédecine, 2023. Journée internationale des droits des femmes : L’Agence de la biomédecine présente les dernières évolutions de la mise en place de la loi ouvrant l’accès à la PMA pour toutes. https://presse.agence-biomedecine.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes-lagence-de-la-biomedecine-presente-les-dernieres-evolutions-de-la-mise-en-place-de-la-loi-ouvrant-lacces-a-la-pma-pour-toutes/

- Association Mam’ensolo. Qui sommes-nous ?https://mamensolo.fr/qui-sommes-nous/

- Bachelot, A., J. de Mouzon et M. Adjiman. 2008. « La fécondation in vitro : un parcours qui reste long et difficile », dans De la pilule au bébé-éprouvette. Choix individuels ou stratégies médicales ?, sous la dir. de E. de La Rochebrochard, Paris, Éditions de l’Ined, p. 243-261.

- Bajos, N. et M. Ferrand. 2006. « L’interruption volontaire de grossesse et la recomposition de la norme procréative », Sociétés Contemporaines, no 61, p. 91-117.

- Becker, H. S. 1963. Outsiders: Studies in The Sociology of Deviance , New York, Free Press.

- Bell, A. V. 2010. « Beyond (Financial) Accessibility: Inequalities Within the Medicalisation of Infertility », Sociology of Health & Illness , vol. 32, no 4, p. 631-646.

- Bergström, M., F. Courtel et G. Vivier. 2019. « La vie hors couple, une vie hors norme ? Expériences du célibat dans la France contemporaine », Population, vol. 74, no 1, p. 103-130.

- Bravo-Moreno, A. 2019. « Deconstructing “Single” Mothers by Choice: Transcending Blood, Genes, and the Biological Nuclear Family? », SAGE Open , vol. 9, no 4, p. 1-14.

- Brugeilles, C. et P. Sebille. 2013. « Le partage des tâches parentales : les pères, acteurs secondaires », Informations sociales, vol. 176, no 2, p. 24-30.

- Calhaz-Jorge, C., C. H. De Geyter, M. S. Kupka, C. Wyns, E. Mocanu, T. Motrenko, G. Scaravelli, J. Smeenk, S. Vidakovic et V. Goossens. 2020. « Survey on ART and IUI: Legislation, Regulation, Funding and Registries in European Countries: The European IVF-Monitoring Consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) », Human Reproduction Open , vol. 2020, no 1, p. 2399-3529.

- Cardi, C., L. Odier, M. Villani et A.-S. Vorazi. 2016. « Penser les maternités d’un point de vue féministe », Genre, sexualité & société, no 16.

- Cartier, M., A. Collet, E. Czerny, P. Gilbert, M.-H. Lechien, S. Monchatre et C. Noûs. 2021. « Allez, les pères ! Les conditions de l’engagement des hommes dans le travail domestique et parental », Travail, Genre et Sociétés, vol. 46, no 2, p. 33-53.

- Champagne, C., A. Pailhé et A. Solaz. 2015. « Le temps domestique et parental des hommes et des femmes : quels facteurs d’évolutions en 25 ans ? », Economie et Statistique, no 478-480, p. 209-242.

- Delaisi de Parseval, G. 2008. Famille à tout prix, Paris, Le Seuil.

- DePaulo, B. 2014. « A Singles Studies Perspective on Mount Marriage », Psychological Inquiry , vol. 25, no 1, p. 64-68.

- Descoutures, V. 2010. Les Mères lesbiennes, Paris, PUF/Le Monde, coll. « Partage du savoir ».

- Frémont, C. 2015. « L’ambivalence de la transmission des normes du genre par les mères lesbiennes : de la critique des stéréotypes à leur reproduction “pour le bien de l’enfant” », Enfances, Familles, Générations, no 23, p. 18-33.

- Froidevaux-Metterie, C. 2018. Le corps des femmes. La bataille de l’intime, Paris, Philosophie magazine Editeur.

- Golombok, S. 2015. Modern Families. Parents and Children in New Family Forms , Cambridge, Cambridge University Press.

- Golombok, S. et S. Badger. 2010. « Children Raised in Mother-Headed Families from Infancy: a Follow-up of Children of Lesbian and Single Heterosexual Mothers, at Early Adulthood », Human Reproduction , vol. 25, no 1, p. 150-157.

- Hertzog, I.-L. et M. Mathieu. 2021. « Pour une analyse globale, internationale et interdisciplinaire du travail procréatif », Enfances, Familles, Générations, no 38.

- Hochschild, A. R. 1979. « Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure », The American Journal of Sociology , vol. 85, no 3, p. 551-575.

- Jadva, V., S. Badger, M. Morrissette et S. Golombok. 2009. « “Mom by Choice, Single by Life’s Circumstance…” Findings from a Large Scale Survey of the Experiences of Single Mothers by Choice », Human Fertility , vol. 12, no 4, p. 175-184.

- Jadva, V., T. Freeman, E. Tranfield et S. Golombok. 2018. « Why Search for a Sperm Donor Online? The Experiences of Women Searching for and Contacting Sperm Donors on the Internet », Human Fertility , vol. 21, no 2, p. 112-119.

- Jociles, M. I. et A. M. Rivas. 2009. « Entre el empoderamiento y la vulnerabilidad: la monoparentalidad como proyecto familiar de las MSPE por reproducción asistida y adopción internacional », Revista de antropología, vol. 18, p. 127-170.

- Lavoie, K., I. Côté et F. de Montigny. 2018. « Assisted Reproduction in the Digital Age: Stories of Canadian Sperm Donors Offering Their Gametes Online via Introduction Websites », The Journal of Men’s Studies, vol. 26, no 2, p. 184-202.

- Lee, E., J. Macvarish et S. Sheldon. 2014. « Assessing Child Welfare under the Human Fertilisation and Embryology Act 2008: a Case Study in Medicalisation? », Sociology of Health & Illness , vol. 36, no 4, p. 500-515.

- Malmanche, H. 2020. L’engendrement avec tiers donneur : genre, bioéthique et pratiques transfrontières (France, Belgique), Doctorat d’anthropologie, Paris, EHESS.

- Malmanche, H. 2022. La prise en charge clinique des demandes nouvellement autorisées par la loi bioéthique de 2021 et préservation de fertilité à visée préventive, Paris, coll. « 19ème atelier du Réseau Pluridisciplinaire sur les Paternités et les Maternités (RePPaMa) ».

- Malmanche, H. et V. Rozée. 2023. « Loin des yeux, près du cœur ? Ce que les outils numériques font à la PMA transfrontière », Anthropologie & Santé, sous presse.

- Mathieu, S. 2020. Faire famille aujourd’hui. PMA, bioéthique et religion, Paris, Editions Le Cavalier Bleu.

- Mathieu, S. et M. Gourarier. 2016. « Des parentés contemporaines ? », Journal des Anthropologues, vol. 144-145, no 1, p. 13-27.

- Mazuy, M. 2006. Être prêt-e, être prêts ensemble ? Entrée en parentalité des hommes et des femmes en France, Doctorat de démographie, Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

- Mehl, D. 2016. Maternités solo, Leipzig, Editions universitaires européennes.

- Mehl, D. 2021. La PMA déconfinée. La révision de la loi de bioéthique en 2020, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales ».

- Memmi, D. 2003. Faire vivre et laisser mourir : le gouvernement contemporain de la naissance et de la mort, Paris, La Découverte.

- Murray, C. et S. Golombok. 2005. « Going it Alone: Solo Mothers and their Infants Conceived by Donor Insemination », American Journal of Orthopsychiatry , vol. 75, no 2, p. 242-253.

- Régnier-Loilier, A. et L. Wierup. 2019. « La monoparentalité à l’accouchement : une réalité plurielle. Approche statistique à partir de l’Enquête nationale périnatale », Revue des politiques sociales et familiales, vol. 133, no 4, p. 21-36.

- Roseneil, S., I. Crowhurst, T. Hellesund, A. C. Santos et M. Stoilova. 2020. The Tenacity of the Couple-Norm. Intimate citizenship regimes in a changing Europe , UCL Press.

- Rozée, V. 2013. « Elles font des bébés toutes seules », Terrain, no 61, p. 134-149.

- Rozée, V. 2015. « Les normes de la maternité en France à l’épreuve du recours transnational de l’assistance médicale à la procréation », Recherches Familiales, no 12, p. 43-55.

- Rozée, V. et E. de La Rochebrochard. 2021. « L’aide à la procréation en dehors du cadre légal et médical français : quels enjeux aujourd’hui ? », Population et Sociétés, no 593.

- Rozée, V. et E. de La Rochebrochard. 2022. « Mesurer et comprendre les PMA réalisées hors de France », The Conversation France, no 25.

- Rozée, V. et M. Mazuy. 2012. « L’infertilité dans les couples hétérosexuels : genre et “gestion” de l’échec », Sciences Sociales et Santé, vol. 30, no 4, p. 5-29.

- Salomon, M., R. Sylvest, H. Hansson, A. Nyboe Andersen et L. Schmidt. 2015. « Sociodemographic Characteristics and Attitudes towards Motherhood among Single Women Compared with Cohabiting Women Treated with Donor Semen – a Danish Multicenter Study », Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, vol. 94, no 5, p. 473-481.

- Smietana, M. et F. W. Twine. 2022. « Queer Decisions: Racial Matching among Gay Male Intended Parents », International Journal of Comparative Sociology, vol. 63, no 5-6, p. 324-344.

- Thizy, L. 2023. Irresponsable, salope, égoïste, meurtrière ? La stigmatisation de l’avortement en France : formes contemporaines et résistances, Doctorat de sociologie, Paris, Université Paris 8.

- Vialle, M. 2017. Infertilité « normale » vs infertilité « pathologique » : une opposition en question : normes et pratiques françaises de l’AMP face à l’infertilité féminine liée à l’âge, Doctorat de sociologie, Paris, EHESS.

- Volgsten, H. et L. Schmidt. 2021. « Motherhood Through Medically Assisted Reproduction - Characteristics and Motivations of Swedish Single Mothers by Choice », Human Fertility, vol. 24, no 3, p. 219-225.

- Zadeh, S., T. Freeman et S. Golombok. 2013. « Ambivalent Identities of Single Women Using Sperm Donation », Revue internationale de psychologie sociale , vol. 26, no 3, p. 97-123.

List of figures

Tableau 1

Caractéristiques sociodémographiques des (futures) mères solo ayant participé à l’étude, au moment de l’entretien (1/1)

Tableau 1

Caractéristiques sociodémographiques des (futures) mères solo ayant participé à l’étude, au moment de l’entretien (2/2)

10.7202/1034198ar

10.7202/1034198ar