Abstracts

Résumé

Depuis quelques décennies, plusieurs contextes scolaires mettent en évidence une pénurie de directions d’école. Des études suggèrent que la pratique de la présélection informelle, communément appelée la « tape sur l’épaule », influencerait l’accès au poste de direction d’école. Cette pratique a cependant fait l’objet de peu de recherches. Notre étude vise à mieux comprendre la pratique de la présélection informelle dans les écoles francophones de l’Ontario afin de répondre au défi de la pénurie des directions d’école. Les résultats d’un sondage, auquel ont participé 60 personnes, indiquent que la présélection informelle est mise en place dans le contexte scolaire franco-ontarien, et comporte des avantages qui pourraient servir de levier contre la pénurie de directions d’école. Ces résultats apportent un éclairage nouveau sur les apports de la présélection informelle et contribuent à enrichir la réflexion sur les stratégies de gestion à déployer afin d’endiguer la pénurie de directions d’école.

Abstract

In recent decades, many school contexts have underscored a shortage of school principals. Studies suggest that the practice of informal preselection, commonly known as “a tap on the shoulder”, would influence access to the role of school principal. This practice, however, has been the subject of little research. Our study aims to better understand the practice of informal preselection in Ontario's Francophone schools to meet the challenge of principal shortages. Sixty people participated in a survey, the results of which indicate that informal preselection is implemented in the Franco-Ontarian school context, and that it offers advantages that could serve as a lever to counteract the shortage of principals. These results shed new light on the contributions of informal preselection and contribute to enriching reflections on management strategies that could be used to resolve this shortage.

Resumen

Desde hace algunas décadas, varios contextos escolares ponen de manifiesto una penuria de direcciones de escuela. Unos estudios sugieren que la práctica de la preselección informal, comúnmente llamada la «palmada en el hombro», influiría en el acceso a un puesto de dirección de escuela. Sin embargo, esta práctica es objeto de pocas investigaciones. Nuestro estudio intenta entender mejor la práctica de la preselección informal en las escuelas francófonas de Ontario con el fin de responder al desafío de la penuria de direcciones de escuela. Los resultados de una encuesta, a la cual participaron 60 personas, indican que la preselección informal se ha puesto en marcha en el contexto escolar francófono de Ontario y conlleva beneficios que podrían servir de palanca para contrarrestar la penuria de direcciones de escuela. Estos resultados brindan un nuevo enfoque con relación a los aportes de la preselección informal y contribuyen a enriquecer la reflexión sobre las estrategias de gestión a desplegar para contener la penuria de direcciones de escuela.

Article body

INTRODUCTION

Un nombre croissant d’études empiriques indique que, par leur vision, leur mission et leurs objectifs, les directions d’école peuvent exercer une influence considérable, bien qu’indirecte, sur la réussite scolaire et éducative des élèves (Brown et Greany, 2018; IsaBelle et Labelle, 2017; Lapointe et Gauthier, 2014; Leithwood et al., 2005). Cependant, plusieurs pays connaissent une pénurie de personnel scolaire, y compris de directions d’école (Lauzon, 2021; Quinn, 2016).

Selon les résultats de recherches menées au Canada et ailleurs (Logan, 2018; Ryan et Gallo, 2011; Roza, 2003), cette pénurie est alimentée par deux catégories de facteurs. D’abord, la complexification des fonctions de la direction d’école, ainsi que la détérioration de leurs conditions de travail, qui ont contribué à réduire l’intérêt pour ce poste (Normore, 2004; William, 2003). Ensuite, les enjeux internes des organisations scolaires (Barty et al., 2005; Logan, 2018; Gronn et Lacey, 2010). En effet, en réponse aux changements sociaux et aux modifications quant aux rôles et aux responsabilités des directions d’école, les organisations scolaires recherchent des candidatures de plus en plus spécifiques, en fonction des besoins organisationnels. Dans une étude menée dans plusieurs États américains, Roza (2003) s’intéresse aux facteurs qui contribuent à la baisse du nombre de candidatures et à la difficulté à pourvoir aux postes de direction d’école, une réalité dénoncée par plusieurs conseils scolaires. Roza a utilisé trois méthodes de collecte des données : un sondage par questionnaire auprès de surintendantes et surintendants de 100 conseils scolaires et auprès de gestionnaires de 83 conseils scolaires répartis dans 10 régions; des entrevues téléphoniques avec 150 gestionnaires de conseils scolaires, représentantes et représentants d’associations professionnelles du domaine et leaders scolaires travaillant dans des écoles publiques, privées et catholiques; ainsi que des données statistiques issues de bases de données nationales. Les résultats révèlent que les difficultés à pourvoir aux postes de direction d’école seraient localisées à des endroits précis, en raison de conditions de travail considérées comme peu attrayantes par les candidates et candidats (p. ex. : l’école se trouve loin du lieu de résidence), ou encore parce que l’on recherche un nouveau style de leaders reflétant les changements survenus dans l’identité et le rôle de la direction d’école, ou les valeurs et normes promues dans le contexte.

D’autres études corroborent ces résultats, et confirment que les écoles recherchent des candidatures spécifiques, qui répondent à certaines normes ou valeurs socio-organisationnelles (Barty et al., 2005 ; Cranston, 2012 ; Gronn et Lacey, 2010; Rammer, 2007). Ainsi, la pénurie s’exprime et se vit différemment selon le contexte et les enjeux propres à celui-ci.

En réponse à ce double défi, les organisations scolaires au Canada et ailleurs misent sur des programmes de planification de la relève, lesquels reposent principalement sur des activités de formation et de développement professionnels adaptées aux besoins du contexte, et permettant de constituer des bassins de candidatures pour les postes de direction d’école (Fink, 2011; Melton, 2018; Myung et al., 2011; Zepeda et al., 2012). Cependant, le défi de susciter des candidatures pour ces programmes demeure.

Au Canada, selon l’étude de Normore (2004) menée dans un conseil scolaire de langue anglaise de l’Ontario, la présélection informelle constitue la pratique prédominante pour à la fois susciter la participation à ces programmes et préparer de futures directions d’école de façon informelle. La présélection informelle est une pratique qui consiste à identifier informellement des personnes qui posséderaient des compétences et des qualités recherchées pour les postes de direction d’école. Elle vise essentiellement à les encourager à s’inscrire à un programme de planification de la relève ou à postuler pour un tel poste. Selon les résultats de cette étude, le conseil scolaire participant lance un appel de candidatures « ouvert » pour le programme de planification de la relève des directions d’école. Toutefois, les surintendantes et surintendants ainsi que la direction du conseil scolaire demandent également aux directions d’école déjà en poste d’approcher individuellement des membres du corps enseignant qu’elles jugent avoir les compétences requises afin de les encourager informellement à postuler et à leur offrir du soutien et de l’accompagnement, au besoin. La direction d’école serait invitée à continuer de les encourager jusqu’à ce qu’elles soient convaincues et décident de postuler. Également, la direction mettrait à leur disposition les ressources dont ils ont besoin pour cheminer vers le poste.

Ces résultats suggèrent que la pratique de la présélection informelle, soit la « tape sur l’épaule », contribuerait à influencer positivement, pour certains enseignants et enseignantes, la volonté de devenir direction d’école. Logan (2018), dans son étude sur l’accès au poste de direction d’école menée dans trois conseils scolaires de l’Ontario anglophone, rapporte également le recours à cette pratique comme stratégie pour favoriser l’accès à ce poste. Or, si Logan (2018) et Normore (2004) évoquent cette pratique dans leurs écrits, force est de constater que le sujet est peu approfondi dans les conseils scolaires francophones de l’Ontario. La littérature révèle un manque de connaissances sur la présélection informelle, en particulier sur son influence positive ou négative sur l’accès à un poste de direction d’école.

Cet article vise à explorer les avantages de la présélection informelle dans les écoles franco-ontariennes et à examiner comment ces apports peuvent être intégrés en tant que stratégie organisationnelle pour contrer la pénurie de directions d’école. Les résultats exposés dans le présent article sont puisés de l’étude doctorale de Marthe Foka. Cette étude portait sur les facteurs influençant l’accès à la direction d’école en Ontario francophone. Nous présentons dans la prochaine section le cadre théorique dans lequel s’inscrit notre recherche.

CADRE THÉORIQUE

Selon la théorie de la mobilité organisationnelle (Turner, 1960), les membres du personnel d’une organisation ont deux principales voies d’ascension professionnelle : la mobilité sur concours et la mobilité parrainée, ou présélection informelle.

La présélection informelle des personnes candidates

La mobilité sur concours est la voie la plus courante dans les organisations (Rothwell, 2011). Selon cette approche, l’organisation fait connaître à son personnel son intention de constituer un bassin de candidatures pour des postes de leadership et la personne intéressée s’auto-identifie pour participer aux activités de sélection permettant d’accéder à un poste de niveau supérieur. Les candidates et candidats se soumettent ensuite à des évaluations qui permettront d’établir leur admissibilité. Il s’agit d’une approche compétitive dans laquelle chaque personne a théoriquement une chance égale de voir sa candidature retenue grâce aux procédures idéalement équitables et transparentes mises en place (Turner, 1960).

La mobilité parrainée est aussi une approche courante autant dans les organisations privées que publiques. Elle prend la forme de la présélection informelle, dans laquelle une personne est présélectionnée par une ou un leader déjà en poste, en fonction de critères que cette personne souhaite voir chez les autres leaders de l’organisation ou les personnes qui viendront après elle (Turner, 1960).

Nous avons trouvé une étude américaine de Myung et al. (2011) qui a analysé la pratique de la présélection informelle et son incidence sur la volonté de devenir direction d’école. L’étude présente la démarche d’un conseil scolaire dans l’État de Miami qui a adopté une approche de mobilité parrainée, soit la présélection informelle, pour répondre de façon proactive à la baisse du nombre de candidatures à ces postes. Menée auprès de 15 840 enseignantes et enseignants (soit 82 % des membres du corps enseignant), 583 directions adjointes d’école (soit 85 %) et 312 directions d’école (soit 91 %), l’étude explore l’ampleur de la pratique de la tape sur l’épaule, les caractéristiques des personnes les plus susceptibles de la recevoir, et l’efficacité de la tape sur l’épaule quant à motiver les membres du corps enseignant à poursuivre leurs démarches pour accéder à un poste de direction d’école. Parmi les directions et les directions adjointes d’école participant à l’étude, 93 % des directions d’école et 89 % des directions adjointes d’école avaient été approchées et encouragées à devenir direction d’école par une autre direction d’école, une direction adjointe d’école ou par une administratrice ou un administrateur du conseil scolaire alors qu’elles pratiquaient l’enseignement. Les personnes qui donnent une tape sur l’épaule ciblent des membres du personnel scolaire dont elles perçoivent que leurs compétences, leurs relations internes et externes et leurs parcours ou postes de leadership déjà occupés les rendent aptes à occuper un poste de direction d’école. Les résultats de cette étude révèlent que la présélection informelle influence la volonté d’occuper un poste de direction d’école et permet de susciter des candidatures pour un tel poste. Myung et al. (2011) notent également une tendance à la subjectivité dans la pratique de la présélection informelle, ce qui pourrait constituer un enjeu quant à l’éthique et à l’égalité d’accès à l’emploi.

Cette subjectivité est aussi relevée par Hargreaves et Fink (2011), qui soulignent que, souvent, les personnes ciblées et encouragées à accéder à ce poste ne sont pas nécessairement celles qui souhaitent y accéder, mais plutôt celles que la direction d’école en poste ou les administratrices et administrateurs responsables du conseil scolaire identifient comme possédant les caractéristiques attendues.

Nous examinons donc la pratique de la présélection informelle et sa contribution quant au défi de la pénurie de direction d’école, tout en restant conscientes des enjeux d’équité d’accès qu’elle pourrait représenter.

Dans une réflexion théorique sur la pratique de la présélection informelle dans les organisations éducatives, Fink (2011) note qu’il s’agit essentiellement d’une stratégie pour identifier les potentiels participantes et participants au plan de la relève. L’auteur précise qu’en lien avec l’accès au poste de direction d’école, cette pratique consiste à encourager informellement des membres du corps enseignant d’une école à s’intéresser au poste et à entreprendre des démarches permettant d’y accéder (Fink, 2011). Selon Fink, la personne qui encourage une candidature a le pouvoir d’influencer l’accès au poste, et il s’agit souvent d’une direction d’école ou d’une personne occupant un poste de leadership au sein du conseil scolaire. Les personnes présélectionnées informellement sont généralement bien connues de l’équipe de leadership, démontrent un fort potentiel et possèdent une expérience pertinente pour le poste. Toutefois, étant donné le nombre limité de postes de direction adjointe, l’expérience de leadership inclut d’autres rôles de leadership intermédiaires permettant d’acquérir de l’expérience, de se familiariser avec le contexte spécifique et de démontrer un engagement envers la mission et les valeurs de l’organisation.

Ainsi, selon Fink (2011), la présélection informelle des candidats pour un poste de direction d’école est souvent amorcée par une direction d’école ou une personne occupant un poste de leadership au sein du conseil scolaire. Les personnes ainsi présélectionnées sont généralement des membres du personnel scolaire qui possèdent des compétences spécifiques et une expérience en leadership au sein de l’école ou du conseil scolaire (Myung et al., 2011). De plus, ces candidats, bien connus de l’équipe de leadership, entretiennent des relations solides avec cette dernière, démontrent un potentiel significatif et disposent d’une expérience pertinente pour le poste (Fink, 2011).

Notre article explore les avantages de la présélection informelle dans les écoles franco-ontariennes et examine comment ces apports peuvent être intégrés en tant que stratégie organisationnelle pour contrer la pénurie de directions d’école. Trois questions générales ont guidé notre recherche :

-

Quelle est l’étendue de la pratique de la présélection informelle dans le contexte scolaire franco-ontarien?

-

Quels sont les postes occupés par les personnes qui donnent la tape sur l’épaule et les caractéristiques des personnes qui la reçoivent?

-

Quels sont les apports de la pratique de la présélection informelle quant à l’accès à un poste de direction d’école selon le point de vue des personnes participantes?

Nous présentons dans la prochaine section le cadre méthodologique utilisé pour répondre à nos questions de recherche.

MÉTHODOLOGIE

Le présent article expose une partie de la recherche doctorale de Foka (2024) qui visait à mieux comprendre la pratique de la présélection informelle en contexte scolaire franco-ontarien. L’étude comportait deux grandes phases. La première consistait en un sondage administré en ligne, et la deuxième comportait des entrevues semi-dirigées. Dans le cadre de cet article, nous exposons les résultats du sondage, qui est la première phase de la recherche. Nous adoptons une posture épistémologique constructiviste pragmatique (Avenier et Gavard, 2012) et reconnaissons ainsi que l’expérience humaine est fonction de la personne qui la vit et du contexte dans lequel cette expérience est vécue. Nous privilégions par ailleurs un devis d’étude de cas par méthodes mixtes (Creswell et Plano Clark, 2017).

Personnes participantes

Le recrutement des personnes participantes s’est essentiellement fait par boule de neige. Les critères pour participer au sondage étaient les suivants : les participants devaient être employés dans un conseil scolaire francophone de l’Ontario et répondre à l’une des conditions suivantes : 1) être une direction d’école ou une direction adjointe d’école; 2) être membre du corps enseignant et avoir postulé pour un poste de direction d’école (et ne pas avoir obtenu le poste ou être en attente du résultat); ou 3) être membre du corps enseignant et souhaiter devenir direction d’école.

Le sondage a été diffusé en ligne sur Survey Monkey entre avril et juillet 2022. L’invitation à participer ainsi que le lien vers le sondage ont été partagés sur les médias sociaux (Twitter [maintenant X] et WhatsApp).

Outils de collecte des données

Le sondage comportait au total huit questions. Nous analyserons les réponses à trois d’entre elles :

-

La première invitait les participantes et participants à indiquer si oui ou non ils avaient reçu une tape sur l’épaule. Si oui, ils étaient invités à répondre aux deux prochaines questions portant sur la présélection informelle.

-

La seconde invitait à indiquer le poste de la personne qui avait donné la tape sur l’épaule. Les personnes participantes pouvaient choisir parmi trois options : une direction d’école, une ou un leader scolaire, une personne externe au milieu scolaire. Pour les deux dernières options, les participants pouvaient préciser le poste spécifique occupé par la personne en question.

-

La troisième demandait d’indiquer en quoi cette tape sur l’épaule leur avait été utile. Tirés de la littérature, 13 choix de réponses étaient offerts, ainsi que l’option « autre » pour proposer des réponses qui ne figuraient pas parmi les choix offerts.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

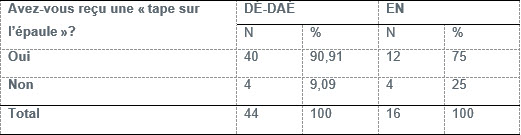

Un total de 52 participantes et participants sur 60 (soit 86,67 %) ayant répondu à cette question affirment avoir déjà reçu une tape sur l’épaule. À partir des données démographiques, nous constatons que ce sont 40 directions et directions adjointes d’école, et 12 membres du corps enseignant (incluant les personnes qui occupent un poste de leadership au sein d’une école ou d’un conseil scolaire) qui indiquent avoir reçu une tape sur l’épaule.

Étendue de la pratique de la présélection informelle en contexte scolaire franco-ontarien et les caractéristiques des personnes qui la reçoivent

Le Tableau 1 présente la répartition des réponses à la première question du sondage. Nous avons formé deux catégories de participantes et participants. La catégorie DÉ-DAÉ regroupe les directions d’école et les directions adjointes d’école, et la catégorie EN comprend les enseignantes et les enseignants.

Tableau 1

Nombre et pourcentage de participantes et participants qui indiquent avoir reçu ou non une tape sur l’épaule (N = 60)

Ces données montrent que la présélection informelle est courante dans les écoles franco-ontariennes, selon l’expérience de nos participantes et participants. Conformément aux observations de Fink (2011), nous constatons que parmi les personnes enseignantes qui indiquent avoir reçu une tape sur l’épaule, une majorité occupe un poste de leadership intermédiaire au sein de leur école ou au conseil scolaire. De ces personnes, cinq occupent un poste de conseiller pédagogique, une est direction adjointe au service de soutien à l’apprentissage, une est enseignante-ressource dans son école, une autre est accompagnatrice, et une dernière occupe un poste de direction adjointe d’école à 25 % du temps, et enseigne à 75 %.

Postes occupés par les personnes qui donnent la tape sur l’épaule

Des 52 participantes et participants qui indiquent avoir déjà reçu une tape sur l’épaule, 41 mentionnent l’avoir reçue d’une direction d’école et 11 d’une ou d’un leader du conseil scolaire, soit une direction de l’éducation, une surintendante ou une direction de services. Une personne a indiqué avoir reçu la tape d’une direction de l’éducation, et une autre participante l’a reçu d’une direction des services pédagogiques du conseil scolaire.

Le Tableau 2 présente les postes qu’occupent les personnes à l’origine de la tape sur l’épaule que les participantes et participants ont reçue.

Tableau 2

Postes qu’occupent les personnes à l’origine de la tape sur l’épaule que les participantes et participants ont reçue (N = 52)

La prochaine sous-section traite des apports de la présélection informelle selon l’expérience de nos participantes et participants.

Apports de la présélection informelle

La troisième question du sondage invitait les participantes et participants à indiquer, à partir d’une liste de 13 facteurs, lesquels avaient été des apports de la présélection informelle dans leur expérience. La liste des facteurs a été établie à partir de la revue de la littérature sur la présélection informelle (Fink, 2011; Myung et al., 2011; Normore, 2004; Turner, 1960) et présentée aux participantes et participants sous forme de cases à cocher. Les participantes et participants pouvaient sélectionner plusieurs options et ajouter d’autres avantages s’ils le souhaitaient. Cependant, aucune participante et aucun participant n’a ajouté de nouveaux éléments. Pour les directions et directions adjointes d’école ainsi que les membres du personnel enseignant, les principaux apports de présélection informelle sont sensiblement les mêmes et les quatre facteurs les plus souvent sélectionnés sont les suivants : « Elle m’a permis d’avoir confiance en moi et de vouloir devenir direction d’école »; « Elle m’a permis de croire en mon potentiel en tant que leader »; « Elle m’a encouragé à prendre mes qualifications à la direction et des qualifications à trois niveaux d’enseignement »; et « Elle m’a permis de travailler sur certains dossiers spécifiques à l’école ». Le Tableau 3 présente les réponses à notre question sur les 12 facteurs constituant un apport de la présélection informelle selon la revue de littérature.

Tableau 3

Nombre et pourcentage de participantes et participants ayant sélectionné les facteurs relatifs aux apports de la tape sur l’épaule, selon la catégorie des participantes et participants (N = 52)

DISCUSSION

L’étude visait à mieux comprendre la pratique de la présélection informelle en contexte scolaire franco-ontarien et sa contribution comme stratégie organisationnelle pour contrer le défi de la pénurie de direction d’école. Nos résultats révèlent que la pratique de la présélection informelle est répandue en contexte scolaire franco-ontarien et pourrait donc être utilisée comme levier pour contrer la pénurie de direction d’école. En effet, en réponse à notre première question de recherche, notre étude démontre qu’une majorité de nos participantes et participants – qu’il s’agisse des directions d’école et directions adjointes d’école ou du personnel enseignant – ont déjà fait l’objet d’une présélection informelle. Ces résultats sont cohérents avec l’étude de Myung et al. (2011), où la majorité des participantes et participants avaient également fait l’objet d’une présélection informelle.

En accord avec les quelques écrits (Fink, 2011 ; Myung, 2011 ; Normore, 2004) existants sur le sujet, les réponses de nos participantes et participants à la deuxième question nous permettent de constater que ce sont les directions d’école qui sont les plus susceptibles de donner une tape sur l’épaule pour encourager une personne à accéder à ce poste. En effet, la caractéristique commune à une majorité des enseignantes et enseignants ayant fait l’objet d’une présélection informelle est qu’ils occupent des postes de leadership intermédiaire, ce qui correspond aux caractéristiques décrites par Fink (2011). Ce sont donc des personnes bien placées pour avoir une bonne compréhension du contexte organisationnel et qui vivent déjà des expériences de leadership, qui pourraient être réinvesties dans un poste de direction d’école. Toutefois, ces données ne précisent pas les postes occupés par les directions et directions adjointes d’école au moment de leur présélection informelle. Il est possible que cette présélection ait eu lieu lorsqu’elles occupaient des postes de leadership intermédiaire, car les données démographiques montrent que la majorité d’entre elles ont occupé de tels postes auparavant.

De même, comme l’ont souligné Logan (2018) et Normore (2004), les directions d’école sont les personnes qui sont principalement à l’origine des tapes sur l’épaule. Étant donné leur rôle de supervision pédagogique et de gestion des ressources humaines de l’école, elles travaillent en étroite collaboration avec le corps enseignant. Elles peuvent donc plus facilement cibler les enseignantes et enseignants qui possèdent des compétences recherchées pour un poste de direction d’école.

En ce qui concerne les apports de la présélection informelle, abordés dans notre troisième question de recherche, nous constatons que les apports sélectionnés par plus de 40 % des participantes et participants sont liés à la confiance en soi, à la volonté d’accéder à un poste de direction d’école, à la croyance en leur potentiel de leadership, ainsi qu’au début des démarches nécessaires pour accéder au poste de direction d’école. Ainsi, la présélection informelle encourage les personnes ciblées à accéder à un poste de direction d’école en suscitant chez elles : 1) la confiance en leurs capacités de leadership et le développement d’un sentiment d’efficacité; 2) la motivation et le désir de suivre les formations requises et d’autres formations complémentaires pour accéder à un tel poste; et 3) l’accès à des ressources humaines et matérielles leur permettant de mieux naviguer à travers le processus d’embauche et de mieux se préparer à ce poste. Ces apports ont été les plus souvent sélectionnés par les participantes et participants.

Le nombre limité de candidatures aux postes de direction d’école constitue un enjeu majeur accentuant la pénurie (Clune, 2008; Normore, 2004 ; Pollock et Wang, 2019; St-Germain et Boucher, 2016). Il convient donc de se demander si les apports de la pratique de la présélection informelle peuvent contribuer à pallier la pénurie de direction d’école. Les résultats de notre étude semblent offrir une réponse affirmative. En effet, plusieurs participantes et participants affirment que la présélection informelle a été l’élément déclencheur de leur volonté de devenir direction d’école. De plus, ils indiquent qu’elle leur a donné confiance pour soumettre leur candidature ou a révélé leur potentiel de leadership. En réaction à la présélection informelle, plusieurs participantes et participants indiquent avoir entrepris des actions leur permettant de remplir les conditions formelles requises pour accéder à un poste de direction d’école, notamment obtenir les qualifications additionnelles requises, ou s’inscrire à une formation universitaire de cycle supérieur. D’autres participantes et participants affirment avoir perçu la tape sur l’épaule comme un facteur confirmant leur décision d’avoir entrepris des démarches en vue d’accéder à un poste de direction d’école.

Ainsi, en raison de sa nature, la présélection informelle peut, à juste titre, être considérée comme une forme de reconnaissance des compétences et qualités professionnelles aux yeux de candidates et candidats potentiels. Comme le soulignent des auteurs (Andonova et Vacher, 2009; Diez et Carton, 2013; Guibert et al., 2022; Tremblay, 2020), la reconnaissance au travail est l’un des principaux facteurs de motivation et d’engagement du personnel en raison de l’augmentation de l’estime de soi qu’elle génère.

Par ailleurs, l’accès aux ressources est un élément essentiel de la présélection informelle. Pour les leaders potentiels, le fait d’avoir accès à des formations spécifiques ou à un programme de formation pour des leaders potentiels peut être vu comme un atout indéniable et une mesure incitative, surtout pour les personnes qui auraient hésité à cause d’un manque de préparation. Qui plus est, la présélection informelle ne se limite pas à donner accès à des ressources ou à un poste de leadership. Pour des participantes et participants, la présélection informelle leur a permis de travailler sur des dossiers spécifiques grâce auxquels ils ont pu améliorer leur développement professionnel, recevoir des conseils ou avoir des échanges avec des personnes-ressources. La présélection informelle crée ainsi des contextes de formation informels dans lesquels les participantes et participants sont mieux disposés à apprendre et à se préparer pour occuper ce poste. IsaBelle et al. (2016) notent que les contextes de formation informels constituent les contextes de développement professionnel les plus appréciés parmi les nouvelles directions d’école, ce qui pourrait laisser croire que les contextes d’apprentissage que crée la présélection informelle pourraient être des leviers organisationnels permettant d’agir de façon proactive afin de limiter la pénurie de direction d’école.

Bien que les participantes et participants reconnaissent l’apport de la présélection informelle dans leur développement professionnel et leur carrière, la littérature existante indique que c’est une pratique qui est sujette à la subjectivité. En effet, les enjeux déjà mentionnés dans la littérature sur le recrutement et la sélection des directions d’école sont également soulevés en ce qui concerne la présélection informelle des leaders potentiels (Fink, 2011 ; Myung et al., 2011; Logan, 2018). Certaines études recensent des problèmes discriminatoires lors du recrutement et de la sélection des directions d’école. Il s’agit, entre autres, des enjeux liés à « qui tu connais » (Joslyn, 2018; Palmer, 2017; Tooms et al., 2010), à l’homosociabilité (Barty et al., 2005 ; Blackmore et al., 2008 ; Grummell et al., 2009) et à l’homophilie (Cranston, 2012 ; Duke et Iwanicki, 1992; Kwan et Walker, 2009) amplement décriés dans la littérature. Selon Gronn et Lacey (2010), le fait de percevoir le processus d’accès à la direction d’école comme subjectif contribue à dissuader les candidates et candidats potentiels à vouloir l’entreprendre ou à le poursuivre pour occuper un poste de direction d’école. Un encadrement de la pratique de la présélection informelle, en agissant par exemple sur les caractéristiques à rechercher et en les harmonisant selon les besoins, pourrait contribuer à atténuer la subjectivité associée à la présélection informelle.

CONCLUSION

Nous avons constaté que la présélection informelle est pratiquée en contexte scolaire franco-ontarien, et que les personnes qui en font l’objet sont souvent des personnes dont le parcours professionnel permet d’acquérir certaines des compétences essentielles pour réussir à un poste de direction d’école. De plus, notre recherche révèle que la présélection informelle peut encourager davantage de personnes à accéder à des postes de direction d’école. En effet, elle suscite la motivation, renforce la confiance en leurs capacités de leadership, et crée des contextes de formation informels appréciés par le personnel scolaire. Ces facteurs pourraient ainsi contribuer à attirer un plus grand nombre de candidatures vers des postes de direction d’école.

Il est toutefois important de révéler le caractère subjectif de cette pratique. En effet, Myung et al. (2011) notent une tendance à la subjectivité dans la pratique de la présélection informelle, laquelle tendance pourrait constituer un enjeu quant à l’éthique et à l’égalité d’accès à l’emploi. Hargreaves et Fink (2011) font également mention de cette subjectivité et soulignent que, souvent, ce ne sont pas les enseignantes et enseignants désireux d’accéder à la direction d’école qui sont identifiés et encouragés, mais plutôt les personnes qui sont perçues par la direction d’école en poste ou par des responsables du conseil scolaire comme possédant les caractéristiques attendues. Il s’avère donc essentiel de développer des mécanismes d’encadrement afin d’assurer un accès équitable aux postes de direction d’école, ce qui permettrait de tenir compte de la diversité de plus en plus grandissante dans nos écoles.

L’étude américaine de Myung et al. (2011) s’est concentrée sur la présélection informelle dans le milieu de l’éducation, mais n’a pas exploré ses effets du point de vue des personnes participantes. Notre recherche apporte une contribution précieuse en approfondissant la compréhension de cette pratique et en documentant ses apports, selon la perspective des participantes et participants. Finalement, notre étude comporte des limites, telles que le nombre réduit de participantes et participants, ce qui laisse place à de futures recherches pour compléter et nuancer nos résultats. En effet, elle ne s’est pas attardée aux enjeux découlant de la subjectivité de la pratique de la présélection. Des études subséquentes pourraient documenter les processus d’exclusion et les inégalités d’accès au poste de direction d’école afin de développer une pratique de la présélection informelle qui contribue effectivement à contrer la pénurie et qui vise l’ensemble du personnel scolaire. En outre, une étude d’une plus grande envergure, et dans divers contextes, pourrait nous aider à mieux comprendre la présélection informelle dans les processus de recrutement et de sélection des directions d’école.

Appendices

Bibliographie

- Andonova, Y. et Vacher, B. (2009). Visibilité et reconnaissance de l’individu au travail. Communication et organisation, 36, 136-147. https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.970

- Avenier, M.-J. et Gavard-Perret, M.-L. (2018). Inscrire son projet de recherche dans un cadre épistémologique. Dans M.-L. Gavard-Perret, D. Gotteland, C. Haon, et A. Jolibert (dir.), Méthodologie de la recherche en sciences de gestion. Réussir son mémoire ou sa thèse en sciences de gestion (3e éd., p. 5-45). Pearson France. https://www.pearson.fr/resources/titles/27440100277220/extras/7241_chap01.pdf.

- Barty, K., Thomson, P., Blackmore, J. et Sachs, J. (2005). Unpacking the issues: Researching the shortage of school principals in two states in Australia. Australian Educational Researcher, 32(3), 1‑18. https://doi.org/10.1007/BF03216824

- Blackmore, J. Thomson, P. et Barty, K. (2008). Principal selection: Homosociability, the search for security and the production of normalized principal identities. Educational Management Administration et Leadership, 34(3), 297‑317. https://doi.org/10.1177/1741143206065267

- Brown, C. et Greany, T. (2018). The evidence-informed school system in England: Where should school leaders be focusing their efforts? Leadership and Policy in Schools, 17(1), 115‑137. https://doi.org/10.1080/15700763.2016.1270330

- Clune, C. K. (2008). Rapport final. Planification de la relève pour les écoles et les conseils scolaires de l’Ontario. L’Institut de leadership en éducation. https://www.education-leadership-ontario.ca/application/files/7614/9460/1548/Planification_de_la_releve_pour_le_leadership_dans_les_ecoles_et_conseils_scolaires_ontariens_-_Rapport_Final.pdf

- Cranston, J. (2012). Exploring school principals’ hiring decisions: Fitting in and getting hired. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, (135). https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ996775.pdf

- Creswell, J. W. et Plano Clark, V. L. (2017). Designing and conducting mixed methods research (3e éd.). SAGE.

- Diez, R. et Carton, P. (2013). De la reconnaissance à la motivation au travail. L’Expansion Management Review, 150(3), 104‑112. https://doi.org/10.3917/emr.150.0104

- Duke, D. L. et Iwanicki, E. (1992). Principal assessment and the notion of “fit”. Peabody Journal of Education, 68(1), 25‑36. https://www.jstor.org/stable/1492564

- Fink, D. (2011). Pipelines, pools and reservoirs: Building leadership capacity for sustained improvement. Journal of Educational Administration, 49(6), 670‑684. https://doi.org/10.1108/09578231111174811

- Foka, M. (2024). La présélection informelle dans l'accès au poste de direction d'école : le cas des écoles de langue française de l'Ontario [Thèse de doctorat, Université d'Ottawa]. eGrove. https://doi.org/10.20381/ruor-30453

- Gronn, P. et Lacey, K. (2010). Cloning their own: Aspirant principals and the school-based selection game. Springer Netherlands.

- Grummell, B., Devine, D. et Lynch, K. (2009). Appointing senior managers in education: Homosociability, local logics and authenticity in the selection process. Educational Management Administration et Leadership, 37(3), 329‑349. https://doi.org/10.1177/1741143209102783

- Guibert, P., Malet, R. et Périer, P. (2022). Les enseignants et la reconnaissance professionnelle : enjeux, construction, expériences. Éducation et sociétés, 48(2), 5‑14. https://doi.org/10.3917/es.048.0005

- Hargreaves, A. et Fink, D. (2011). Succeeding leaders: Supply and demand. Dans R. E. White et K. Cooper (dir.), Principals in succession: Transfer and rotation in educational administration (p. 11‑26). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1275-1_3

- IsaBelle, C. et Labelle, J. (2017). Rôles, responsabilités, pratiques et compétences des directions d’école. Érudit, 43(20). http://www.erudit.org/fr/revues/rse/2017-v43-n2-rse03387/

- IsaBelle, C., Meunier, H. et Proulx, A. G. (2016). Contextes de formation des nouvelles directions d’école au Canada. McGill Journal of Education / Revue des sciences de l’éducation de McGill, 51(2). http://mje.mcgill.ca/article/view/9230

- Joslyn, E. (2018). Distributed leadership in HE: A scaffold for cultural cloning and implications for BME academic leaders. Management in Education, 32(4), 185–191. https://doi.org/10.1177/0892020618798670

- Kwan, P. et Walker, A. (2009). Are we looking through the same lens? Principal recruitment and selection. International Journal of Educational Research, 48(1), 51‑61.

- Lapointe, C. et Gauthier, M. (2005). Le rôle des directions d’écoles dans la dynamique de la réussite scolaire. Dans L. DeBlois et D. Lamothe (dir.), La réussite scolaire : comprendre et mieux intervenir (p. 39-64). Presses de l’Université Laval.

- Lauzon, N. (2021). La rétention des directions d’établissement scolaire du Québec envisagée dans une perspective de développement professionnel durable. Phronesis, 10(4), 128‑155. https://doi.org/10.7202/1083981ar

- Leithwood, K., Seashore, K., Anderson, S., Wahlstrom, K. et Center for Applied Research and Educational Improvement. (2004). Review of research: How leadership influences student learning. http://conservancy.umn.edu/handle/11299/2035

- Logan, C. (2018). A critique of school board selection practices and the under-representation of racialized educators in the principalship [Thèse de doctorat, Université de Toronto]. ProQuest. http://search.proquest.com/docview/2139199517/?pq-origsite=primo

- Melton, L. C. (2018). Succession planning research in the educational sector. Dans P. A. Gordon et J. A. Overbey (dir.), Succession planning: Promoting organizational sustainability (p. 175‑186). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72532-1_14

- Myung, J., Loeb, S. et Horng, E. (2011). Tapping the principal pipeline: Identifying talent for future school leadership in the absence of formal succession management programs. Educational Administration Quarterly, 47(5), 695‑727. https://doi.org/10.1177/0013161X11406112

- Normore, A. H. (2004). Recruitment and selection: Meeting the leadership shortage in one large Canadian school district. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 30. https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjeap/article/view/4270/

- Palmer, B. (2017). A renewed call to action: Update principal selection methods. Journal of Scholarship & Practice, 14(3), 11‑27. https://www.aasa.org/docs/default-source/publications/journal-of-scholarship-and-practice/2017-jsp/cta-jsp-fall-2017.pdf?sfvrsn=fc8dbff5_3

- Pollock, K. et Wang, F. (2019). Le travail des directions d’école au sein des systèmes d’éducation de langue française en Ontario. https://www.edu.uwo.ca/faculty-profiles/docs/other/pollock/pollock-ADFO-Report-Revised-Final.pdf

- Quinn, A. D. E. (2016). Topping the queue: A mixed methods exploration of principal selection in Mississippi's public school districts [Thèse de doctorat, Université du Mississippi]. eGrove. https://egrove.olemiss.edu/etd/518

- Rammer, R. A. (2007). Call to action for superintendents: Change the way you hire principals. The Journal of Educational Research, 101(2), 67‑76. JSTOR. https://www.jstor.org/stable/27548219

- Rothwell, W. J. (2011). Replacement planning: A starting point for succession planning and talent management. International Journal of Training and Development, 15(1), 87‑99. https://doi.org/10.1111/j.1468-2419.2010.00370.x

- Roza, M. (2003). A Matter of Definition: Is There Truly a Shortage of School Principals? ERIC. https://eric.ed.gov/?id=ED477647

- Ryan, T. G. et Gallo, M. (2011). A descriptive examination and synthesis of leadership succession. International Journal of Educational Reform, 20(2), 132‑152. https://doi.org/10.1177/105678791102000203

- St-Germain, M. et Boucher, M. (2016). Les facteurs incitatifs et dissuasifs influençant le personnel enseignant dans sa décision de postuler ou non à une fonction de direction ou de direction adjointe. Rapport abrégé. Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE). https://fqde.qc.ca/wp-content/uploads/2013/09/D030971_FED785_bro.pdf

- Tooms, A. K., Lugg, C. A. et Bogotch, I. (2010). Rethinking the politics of fit and educational leadership. Educational Administration Quarterly, 46(1), 96‑131. https://doi.org/10.1177/1094670509353044

- Tremblay, S. (2020). Les déterminants de la motivation au travail : le cas des enseignants de la formation professionnelle [mémoire de maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi]. Constellation. http://constellation.uqac.ca/id/eprint/5860/

- Turner, R. H. (1960). Sponsored and contest mobility and the school system. American sociological Review, 25(6), 855‑867. https://doi.org/10.2307/2089982

- Williams, R. T. (2003). Ontario’s principal scarcity: Yesterday’s abdicated policy responsibility -Today’s unrecognised challenge. The Australian Journal of Education, 47(2), 159‑171. https://doi.org/10.1177/000494410304700205

- Zepeda, S. J., Bengtson, E. et Parylo, O. (2012). Examining the planning and management of principal succession. Journal of Educational Administration, 50(2), 136‑158. https://doi.org/10.1108/09578231211210512

List of tables

Tableau 1

Nombre et pourcentage de participantes et participants qui indiquent avoir reçu ou non une tape sur l’épaule (N = 60)

Tableau 2

Postes qu’occupent les personnes à l’origine de la tape sur l’épaule que les participantes et participants ont reçue (N = 52)

Tableau 3

Nombre et pourcentage de participantes et participants ayant sélectionné les facteurs relatifs aux apports de la tape sur l’épaule, selon la catégorie des participantes et participants (N = 52)

10.7202/1043024ar

10.7202/1043024ar