Abstracts

Résumé

L’objectif de cet article est de comprendre si la sociologie de l’éducation en contexte québécois mobilise le thème de l’internationalisation des universités comme objet d’étude. Quelques repères conceptuels et historiques sur la notion d’internationalisation des universités, et sur le processus d’internationalisation des universités québécoises sont proposés dans un premier temps. Une analyse exploratoire de plans de cours de sociologie de l’éducation est ensuite effectuée. Ensuite, une revue des travaux et recherches sur le thème de l’internationalisation des universités est présentée. L’auteure montre que ce thème occupe une place assez marginale dans l’enseignement et dans la recherche en sociologie de l’éducation. En conclusion, deux hypothèses sont avancées pour expliquer le manque de mobilisation autour de ce thème de recherche.

Mots-clés :

- internationalisation des universités,

- sociologie de l’éducation,

- enseignement et recherche en sociologie de l’éducation,

- enseignement supérieur,

- Québec

Abstract

This paper aims to understand if the sociology of education in Quebec uses the theme of the internationalization of universities as an object of study. Some key issues on the concept of internationalization of universities and on the process of internationalization of Quebec universities are first proposed. Then, an exploratory analysis of sociology of education course outlines is carried out and a review of the scientific literature on the theme of the internationalization of universities is presented. The author shows that this theme occupies a marginal place in research and teaching in the field of sociology of education. Finally, two hypotheses are proposed to explain the lack of interest around this research theme.

Keywords:

- Internationalization of universities,

- sociology of education,

- teaching and research in sociology of education,

- higher education,

- Quebec

Resumen

El objetivo de este artículo es el de comprender si la sociología de la educación en el contexto quebequense se interesa sobre el tema de la internacionalización de las universidades como objeto de estudio. En primer lugar, se presentan ciertas referencias conceptuales e históricas sobre la noción de internacionalización de las universidades y sobre el proceso de internacionalización de las universidades quebequenses. Posteriormente se realiza un análisis exploratorio sobre los programas de estudio de los cursos de sociología de la educación. Luego, se efectúa una revisión de los trabajos de investigación sobre el tema de la internacionalización de las universidades. La autora muestra que este tema ocupa un lugar bastante marginal en la enseñanza y dentro de la investigación en el campo de la sociología de la educación. Como conclusión, se adelantan dos hipótesis para explicar la falta de interés alrededor de este tema de investigación.

Palabras clave:

- Internacionalización de las universidades,

- sociología de la educación,

- enseñanza e investigación de la educación,

- enseñanza superior,

- Quebec

Article body

Les universités québécoises sont engagées, à des degrés divers, dans une multitude d’activités internationales telles que la mobilité étudiante (entrante et sortante), les collaborations internationales en recherche, l’accueil de professeurs et de chercheurs étrangers ainsi que la formation transfrontalière. L’internationalisation des universités est également au coeur de l’action gouvernementale, qu’il s’agisse de l’enseignement supérieur, de l’immigration ou des relations internationales. En 2014, une étude de l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) – aujourd’hui Universités Canada – montrait que l’internationalisation faisait partie des plans stratégiques d’environ 95 % des universités et qu’elle constituait l’une des cinq grandes priorités pour 82 % d’entre elles[1]. Toutes les universités québécoises qui ont participé à l’enquête mentionnaient l’internationalisation ou la collaboration internationale parmi leurs cinq grandes priorités.

Dans la littérature, certains auteurs mettent de l’avant les retombées positives du processus d’internationalisation des universités. Il est alors question des effets sur le plan économique et du positionnement stratégique sur l’échiquier mondial, mais aussi sur le plan des échanges interculturels, sur l’ouverture au monde qu’elle favoriserait chez les étudiants, et sur les liens de coopération entre les universités. D’autres craignent davantage ses répercussions quant à la marchandisation et à la commercialisation de l’éducation, à la « managérialisation » des universités et à la qualité de l’éducation dans un contexte de concurrence entre les établissements universitaires. Par ailleurs, l’internationalisation des universités s’inscrit dans une perspective d’orientation et d’action publique, et dans un discours promotionnel des universités où elle prend la forme d’un produit de marketing, d’une image de marque. L’internationalisation, à cet effet, est une composante de certains classements internationaux qui évaluent, par exemple, le nombre d’étudiants et de professeurs étrangers ou encore les collaborations internationales.

L’internationalisation des universités fait l’objet d’étude dans différentes disciplines. Qu’en est-il en sociologie de l’éducation ? Y a-t-il un intérêt pour le thème de l’internationalisation des universités ? Constitue-t-il un objet d’étude ? Pourquoi la sociologie de l’éducation devrait-elle s’y intéresser ? Dans le cas contraire, qu’est-ce qui pourrait expliquer le manque d’intérêt pour ce thème de recherche ? C’est à ces questions que le présent article cherche à répondre. Pour ce faire, quelques repères sur le terme polysémique, mais également sur le processus d’internationalisation des universités québécoises sont proposés dans un premier temps. Ils rappellent que l’internationalisation est un processus à l’oeuvre de longue date dans les universités québécoises. Puis, une analyse exploratoire de quelques cours de sociologie de l’éducation offerts dans les départements de sociologie des universités québécoises est effectuée. Ensuite, l’article présente une revue des travaux et recherches sur le thème de l’internationalisation des universités. Cet examen de la littérature a porté, tout d’abord, sur les publications en sociologie de l’éducation. Par la suite, il s’est intéressé aux recherches effectuées en sociologie et dans d’autres disciplines de même qu’à la littérature institutionnelle produite par des administrateurs et administratrices universitaires, des organisations étudiantes, des syndicats en enseignement et divers organismes en éducation. Les analyses effectuées montrent que le thème de l’internationalisation des universités occupe une place assez marginale dans l’enseignement et dans la recherche. En conclusion, nous proposons deux hypothèses pour expliquer le manque de mobilisation autour de ce thème de recherche.

Le thème de l’internationalisation des universités : quelques repères

De quoi est-il question lorsqu’on parle d’internationalisation des universités ? L’usage de ce terme est récent, bien que celui d’internationalisation est utilisé depuis longtemps, notamment en science politique[2]. En sociologie, on retrouve peu de mentions du terme « internationalisation des universités » avant les années 1980. Son utilisation en éducation est également récente[3]. Avant les années 1980, dans cette discipline, on avait plutôt recours à la notion d’éducation internationale[4], une notion qui est encore utilisée aujourd’hui, notamment par le Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) et l’organisme québécois Éducation internationale[5]. Les notions d’éducation comparée et d’éducation multiculturelle étaient également employées de même que celles d’ « education abroad » et de « global education ». À partir des années 1980, et particulièrement des années 1990, le terme « internationalisation des universités » est de plus en plus utilisé pour référer aux études internationales, aux échanges éducatifs et aux formes d’assistance technique[6]. L’usage de ce terme est aussi relié au développement des discours sur la mondialisation des échanges et des marchés[7], et de l’économie du savoir. Dans ces discours, les universités sont appelées à se positionner dans un contexte de concurrence internationale, notamment pour attirer des étudiants internationaux et des universitaires de renom, et accroître les liens de collaboration avec d’autres institutions universitaires et avec le monde des entreprises. Au sein des universités québécoises, le terme « internationalisation des universités » est davantage utilisé que celui de mondialisation universitaire.

La notion d’internationalisation des universités est faiblement conceptualisée et semble être un « catchall phrase for everything and anything international »[8]. Knight définit l’internationalisation du point de vue institutionnel en disant qu’il s’agit d’intégrer une dimension internationale ou interculturelle dans les fonctions d’enseignement, de recherche et de service des institutions universitaires[9]. D’après elle, les motivations derrière l’internationalisation sont nombreuses : académique, politique, économique, sociale, culturelle, etc. La définition de Knight a été reprise et adaptée par de nombreux chercheurs et chercheuses, mais aussi par des établissements universitaires et des organisations comme Universités Canada (anciennement Association des universités et collèges du Canada), le Conseil supérieur de l’éducation (CSE), le BCEI, l’Association internationale des universités (AIU), l’UNESCO et l’OCDE. Elle a également fait l’objet de critiques. D’après Wätcher, cette définition ne précise pas les moyens par lesquels ces fonctions doivent devenir internationales[10]. Van der Wende souligne que la définition ne précise pas les objectifs de l’internationalisation et qu’elle tient compte uniquement du niveau institutionnel[11]. Elle définit pour sa part l’internationalisation comme un effort systématique et soutenu visant à ce que l’enseignement supérieur soit plus sensible aux exigences et aux défis de la mondialisation des sociétés, de l’économie et du marché du travail[12]. Cette définition fait de l’internationalisation une réponse de l’enseignement supérieur à la mondialisation. Certains auteurs attirent l’attention sur le fait que la dimension internationale des universités est loin d’être nouvelle et que l’internationalité est une caractéristique fondamentale de l’université[13]. Par exemple, la mobilité étudiante et professorale a fait partie du fonctionnement des universités médiévales en Europe[14]. On peut également mentionner la circulation des idées et des théories, les réseaux de correspondance entre savants et la création d’associations internationales dans différentes disciplines au XIXe siècle. L’exportation de modèles d’enseignement supérieur – et leur imposition – par le biais de la colonisation européenne est une autre forme d’internationalisation, venue après le développement des États-nations[15]. En 2003, Knight a retravaillé sa définition. Elle définit alors l’internationalisation des universités comme un processus d’intégration d’une dimension internationale, interculturelle ou globale dans les objectifs, les fonctions ou les prestations de l’enseignement postsecondaire[16]. Le processus d’internationalisation prend place au niveau individuel et institutionnel, mais le niveau national (qui inclut des instances et organismes gouvernementaux et non gouvernementaux) a une influence sur la dimension internationale notamment à travers les politiques, le financement, les programmes et le cadre règlementaire[17].

Plusieurs chercheurs et chercheuses font une distinction entre internationalisation, mondialisation et globalisation (terme utilisé en anglais) alors que d’autres utilisent ces notions comme des synonymes. Selon Brandenburg et de Wit, l’internationalisation serait perçue de manière plus positive que la mondialisation bien qu’il soit difficile en réalité de tracer des frontières entre les deux concepts[18]. D’après Dubois, Gingras et Rosental, ces termes seraient des synonymes :

Internationalisation, transnationalisation, mondialisation, globalisation, etc., ces termes auxquels les sociologues confèrent des acceptions souvent variées pointent tous vers un même processus observable dans de multiples domaines, à savoir la croissance rapide, depuis le milieu des années 1970, d’échanges et de circulations supra- et infra-étatiques, que ce soit sur les plans économique, culturel ou scientifique[19].

Selon Van der Wende, la différence entre ces deux notions se situe dans le niveau de contrôle, de pouvoir décisionnel des universités. La mondialisation, caractérisée par de multiples formes d’interdépendance, d’intégration et de connexions, serait plus en dehors du contrôle des universités et des gouvernements[20]. Elle serait une force qui « pousserait » sur l’enseignement supérieur[21]. L’internationalisation serait, quant à elle, une réponse des universités à la mondialisation. Elle correspondrait dans cette optique à la diversité des politiques, des programmes et des stratégies mis en place par les universités et les gouvernements pour faire face à la mondialisation ou pour créer un espace, voire un marché mondial de l’enseignement supérieur. Pour Knight, l’internationalisation serait à la fois une réponse à la mondialisation et un agent de la mondialisation[22]. Les universités seraient donc aussi des « acteurs de cette mondialisation et producteurs de l’espace mondialisé de l’enseignement supérieur[23] ». D’après Laforest, l’internationalisation s’inscrit dans un contexte d’échange entre systèmes différents alors que la mondialisation et la globalisation « recherchent une intégration systémique à différentes échelles[24] ». Pour d’autres, la différence se situe dans le rapport à l’État-nation (homogénéisation/hétérogénéisation). L’internationalisation serait fondée sur le respect de l’État-nation et s’inscrirait dans un contexte d’échanges et de coopération entre des cultures et des pays différents alors que la mondialisation et la globalisation référeraient à des phénomènes outrepassant la souveraineté des États dans divers domaines, dont le champ de l’enseignement supérieur[25].

Le processus d’internationalisation des universités québécoises

Depuis les années 1990, le processus d’intégration institutionnelle fait la spécificité de l’internationalisation des universités québécoises[26]. Entre les années 1960 et 1970, l’internationalisation des universités était manifeste, principalement à travers des projets d’aide au développement et de coopération internationale – notamment d’assistance technique, de formation des ressources humaines et de renforcement des institutions universitaires dans les pays des Suds. Il faut souligner aussi la mise en place de programmes d’échanges, de coopération bilatérale – principalement entre la France et le Québec –, de jumelage et de mobilité professorale et étudiante. Ces activités étaient souvent le fruit d’initiatives individuelles, mais aussi de programmes plus formels d’institutions universitaires et d’organisations comme l’Association des universités entièrement ou partiellement de langue française (AUPELF), l’Agence canadienne pour le développement international (ACDI) et le Centre de recherche en développement international (CRDI)[27]. L’ACDI a été l’une des premières sources de financement des activités internationales des universités canadiennes. Plusieurs fondations – notamment des fondations philanthropiques américaines comme Rockefeller ou Carnegie – de même que des programmes de bourses internationales comme les bourses Rhodes et des programmes gouvernementaux québécois ont contribué à la mobilité étudiante et professorale. Une autre facette de l’internationalisation qui ne se présente pas comme telle était liée aux parcours de formations, en particulier aux études doctorales, des professeurs et professeures québécois qui étaient formés entre autres en France et aux États-Unis.

Dans les années 1980, plusieurs universités québécoises et canadiennes ont mis sur pied des structures administratives (par exemple, la création d’un bureau ou d’un service de coopération ou de relations internationales) et ont adopté des politiques pour soutenir les activités de coopération internationale. Plusieurs mesures ont également été mises en place pour faciliter l’accueil d’étudiants internationaux, notamment l’autorisation, pour des pays ne faisant pas partie de la francophonie, de nouvelles exemptions relatives aux droits de scolarité majorés. De même, le programme d’échanges étudiants de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), aujourd’hui le Bureau de coopération interuniversitaire (BRI), a été créé en 1984.

À partir des années 1990, on voit se multiplier et se diversifier les initiatives et les activités internationales. Il n’est plus seulement question de coopération, d’accords institutionnels et de projets de développement international, mais d’internationalisation des différentes missions de l’université, soit la recherche, l’enseignement et les services à la collectivité. La mobilité professorale et étudiante demeure centrale, mais d’autres activités et actions « abroad » et « at home » voient le jour ou prennent de l’importance : le recrutement d’étudiants internationaux, la formation transfrontalière (formation délocalisée, formation à distance), le financement international de la recherche, etc. Les étudiants et étudiantes, comme le soulignent Arcand et Caron, sont désormais au centre de ce processus[28]. Par ailleurs, des politiques et des stratégies commencent à être adoptées. C’est le cas, par exemple, de la Politique cadre d’internationalisation adoptée par l’Université du Québec en 1993 et de l’Université Laval avec sa Politique sur l’internationalisation de la formation en 1996. L’AUCC, une organisation qui regroupe l’ensemble des universités québécoises, publie en 1995 une déclaration sur l’internationalisation et les universités canadiennes.

Ailleurs, la situation suit des tendances similaires. Des structures de recherche et des revues s’intéressant à l’internationalisation de l’enseignement supérieur sont également mises sur pied. En 1995, le Center for International Higher Education (CIHE) du Boston College est créé et lance la revue International Higher Education. En 1997, c’est au tour de la revue Journal of Studies in International Education. Au sein de l’OCDE, le Programme sur la gestion des établissements d’enseignement supérieur s’intéresse de près à la dimension internationale de l’enseignement supérieur. Depuis 1994, il effectue une analyse des stratégies mises en place par les institutions d’enseignement supérieur par le biais de l’Internationalisation Quality Review (IQR). Plusieurs publications en découlent : Strategies for Internationalisation of Higher Education – A Comparative Study of Australia, Canada, Europe and the United States of America (1995), Internationalisation of Higher Education in Asia Pacific Countries (1997) et Quality and internationalisation in Higher Education (1999).

Il faut toutefois attendre les années 2000 pour que l’internationalisation s’institutionnalise – avec la création de structures et de services dédiés, et l’accroissement des ressources financières destinées à la soutenir – et qu’elle s’inscrive de manière plus systématique dans les missions, les objectifs et les plans stratégiques des universités québécoises et canadiennes[29], mais aussi des gouvernements. Au Québec, par exemple, la « Politique québécoise à l’égard des universités », lancée en 2000, a reconnu l’importance de l’internationalisation – qui est l’une des orientations prioritaires – et du recrutement des étudiants internationaux et des chercheurs et professeurs étrangers, notamment pour répondre aux besoins de la société. Les règles du ministère de l’Éducation ont d’ailleurs changé au début des années 2000 facilitant désormais l’embauche des professeurs étrangers par les universités québécoises. Puis, en 2002, le gouvernement québécois s’est doté d’une stratégie intitulée « Pour réussir l’internationalisation de l’éducation… Une stratégie mutuellement avantageuse ». En 2006, il s’est doté de la « Politique internationale du Québec » qui voulait placer l’éducation, et particulièrement les universités, au centre des activités internationales. En 2017, une nouvelle politique internationale a été adoptée, Le Québec dans le monde : s’investir, agir, prospérer. On souhaitait mettre en place une nouvelle stratégie de promotion internationale de l’offre éducative québécoise pour attirer davantage d’étudiants internationaux. Du côté des universités, l’UQO a adopté sa « Politique d’internationalisation » en 2000. L’UQAM a adopté sa « Politique internationale » (politique no 43) en 2005 et l’Université de Montréal a adopté en 2006 sa « Stratégie d’internationalisation de 2e génération ». Alors que la mobilité sortante (études ou stages réalisés à l’extérieur de la province ou du pays) n’était accessible qu’à une faible proportion de la population étudiante québécoise, l’internationalisation de la formation (internationalisation « at home ») est devenue une avenue importante. Par ailleurs, dès le début des années 2000, les universités ont encouragé et privilégié les collaborations internationales en recherche. Cette période (les années 2000) correspond également à la mise en place, au sein des universités, de différents moyens pour évaluer les initiatives, stratégies et objectifs établis en matière d’internationalisation.

Ainsi, ces quelques repères historiques montrent l’importance du processus d’internationalisation dans les universités québécoises. D’activités organisées sur une base individuelle et orientées sur la coopération et l’aide au développement, nous sommes passés à une véritable institutionnalisation de l’internationalisation. Étant donné l’ampleur du phénomène, on pourrait s’attendre à ce que des sociologues de l’éducation s’y intéressent ou s’y soient intéressés. Dans les sections suivantes, nous explorerons ce qu’il en est dans l’enseignement et la recherche en sociologie de l’éducation.

Le thème de l’internationalisation des universités dans les cours de sociologie de l’éducation

Au Québec, six universités ont un département de sociologie ou un département conjoint (sociologie et anthropologie) : Université de Montréal, Université du Québec à Montréal (UQAM), Université McGill, Université Concordia, Université Laval et Université Bishop’s. Parmi ces universités, seule Bishop’s n’offre que le premier cycle en sociologie. En plus des universités qui comptent un département de sociologie, on retrouve des programmes ou des cours de sociologie dans d’autres universités, mais ils sont généralement offerts dans des départements ou des programmes des sciences humaines ou de sciences sociales. Par exemple, à l’UQAC, le département de sciences humaines et sociales propose un baccalauréat en sociologie appliquée au sein du module des sciences humaines, de même qu’un certificat en sociologie. L’UQO, au sein de son module des sciences sociales offre un baccalauréat en sciences sociales avec concentration ou majeure en sociologie de même qu’un certificat en sociologie.

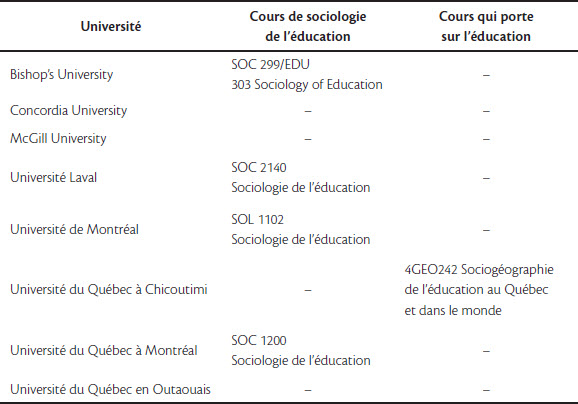

Au premier cycle, un cours en sociologie de l’éducation est offert dans quatre des six départements de sociologie, mais aucun n’est obligatoire (voir le tableau 1). Ils font partie des cours optionnels. En plus des cours portant l’appellation « sociologie de l’éducation », nous avons tenu compte de la présence de cours comportant des éléments de sociologie de l’éducation ou portant sur l’école et la société, l’histoire ou la philosophie de l’éducation. Cette identification a été possible en tenant compte des titres et des descriptions de cours. À l’Université McGill et à l’Université Concordia, il n’y a pas de cours de sociologie de l’éducation dans les programmes de premier cycle en sociologie. Un cours portant sur l’éducation est également offert dans le programme de sociologie appliquée de l’UQAC.

Tableau 1

Nombre de cours de sociologie de l’éducation au sein des programmes de premier cycle de sociologie des universités québécoises

Parmi les cinq universités qui comptent des formations en sociologie aux cycles supérieurs, deux universités – Université de Montréal et UQAM – offrent un cours de sociologie de l’éducation.

À la lumière de ce portrait de l’enseignement de la sociologie de l’éducation dans les programmes de sociologie, il apparaît qu’elle occupe une place plutôt marginale, et ce, davantage dans les universités anglophones que dans les universités francophones. Toutefois, même dans les universités francophones, les cours de sociologie de l’éducation sont tous optionnels et ils ne sont pas offerts chaque année. À l’Université de Montréal, le cours de sociologie de l’éducation est donné plus régulièrement comme on peut le voir dans le tableau 2.

Tableau 2

Fréquence de l’offre de cours de sociologie de l’éducation

Nous proposons maintenant une exploration d’un échantillon de plans de cours[30] de trois universités francophones (Université de Montréal, UQAM et Université Laval) afin d’identifier si le thème de l’internationalisation des universités est présent ou non[31]. Pour ce faire, deux éléments tirés des plans de cours ont été analysés : 1) les grands thèmes traités dans le cours et 2) les bibliographies de référence. Au départ, les lectures obligatoires devaient aussi être examinées, mais les plans de cours n’en contenaient pas tous. Les plans de cours de l’Université Bishop’s n’ont pas été retenus, car ils étaient peu détaillés (les thèmes des séances, les lectures obligatoires et la bibliographie de référence n’étaient pas présentés). De manière générale, les plans de cours des universités anglophones que nous avons consultés offrent beaucoup moins de détails que ceux des universités francophones. Nous sommes conscients que des changements ont pu être apportés dans les plans de cours. Le plan de cours est donc considéré dans cet article comme une image du curriculum planifié plutôt que du curriculum réel ou enseigné[32].

Les cours sont orientés autour d’un certain nombre de thèmes comme on peut le voir dans le tableau 3. Dans les trois plans de cours sélectionnés, l’analyse montre qu’un seul thème – dans le premier plan de cours – est directement en lien avec l’internationalisation universitaire : « le système scolaire en contexte de mondialisation ». Dans le détail du contenu de la séance, deux éléments sont présents pour ce thème : « Les réformes de l’éducation en contexte de mondialisation » et « Le statut du savoir dans les sociétés modernes contemporaines ». Deux lectures obligatoires sont rattachées au premier point : « Vers une régulation post-bureaucratique des systèmes d’enseignement en Europe ? », de Christian Maroy et « Mondialisation et réforme de l’éducation : ce que les planificateurs doivent savoir », de Martin Carnoy. Le document de Carnoy, publié dans la collection de l’UNESCO « Principes de la planification de l’éducation », s’intéresse aux conséquences de la mondialisation sur le secteur de l’éducation. Dans la bibliographie à la fin, une section concerne ce thème. Six textes sont proposés, dont trois sont tirés de l’ouvrage de Claude Lessard et Houssine Dridi, Globalisation et éducation : Éducation, développement, coopération et recherche dans le contexte de la mondialisation[33]. Ces textes traitent tous des liens entre globalisation/mondialisation et éducation dans la perspective d’analyser les effets de la globalisation sur l’éducation.

Les bibliographies sont organisées en fonction des thèmes abordés dans le cours. L’analyse de ces références, outre ce qui a été mentionné précédemment, n’a pas permis d’identifier une référence portant spécifiquement sur l’internationalisation des universités ou une dimension plus précise telle que la mobilité étudiante internationale, la formation transfrontalière ou la commercialisation de l’enseignement supérieur. Toutefois, on doit rappeler qu’il est difficile d’identifier toutes les dimensions ou les différents aspects s’y rapportant. Ce qui se dégage assurément est l’importance des thématiques autour de l’histoire de la sociologie de l’éducation, de l’histoire et du développement du système éducatif et des inégalités sociales et scolaires. Par ailleurs, un nombre important de titres traite de l’école, de l’éducation des enfants et des élèves, des enseignants et enseignantes de niveau primaire et secondaire, mais peu se consacrent à l’enseignement supérieur. Cela est moins vrai dans le cas du 2e plan de cours.

Le thème de l’internationalisation des universités semble donc peu central dans l’enseignement de la sociologie de l’éducation au sein des départements de sociologie. Johanne Jean-Pierre a récemment mené une étude sur l’enseignement de la sociologie de l’éducation au Canada – dans des universités anglophones et francophones – à partir de l’analyse de plans de cours (lectures obligatoires et thèmes[34]). L’internationalisation des universités ne ressort pas dans les thèmes les plus étudiés[35]. Toutefois, le thème « organisation de l’école » réunit plusieurs sous-thèmes, dont la mondialisation de l’école (globalisation of schooling).

Tableau 3

Présentation des thèmes abordés dans des plans de cours de sociologie de l’éducation de trois universités québécoises francophones

Les recherches sur l’internationalisation des universités

Les recherches et les publications sur l’internationalisation des universités sont nombreuses – particulièrement dans le milieu anglo-saxon – et elles s’effectuent au sein de plusieurs disciplines, entre autres l’éducation, la sociologie, l’économie et les sciences politiques. Le thème de l’internationalisation des universités est central dans les travaux de plusieurs chercheurs et chercheuses en éducation. On peut citer, entre autres, Jane Knight, Philip G. Altbach, Marijk van der Wende, Hans de Wit, Barbara M. Kehm, Peter Scott, Simon Marginson, Chika Sehoole et James Otieno Jowi. On peut lister également quelques sociologues comme Ulrich Teichler. Dans le monde francophone européen, bon nombre de travaux ont abordé l’internationalisation de l’enseignement supérieur par l’entremise du processus de Bologne. C’est le cas de quelques sociologues, spécialistes de l’enseignement supérieur et des organisations universitaires, comme Jean-Émile Charlier, Christine Musselin, Gaëlle Goastellec, Catherine Paradeise et Sarah Croché. Le numéro 24 de la revue Éducation et sociétés, dirigé par Croché et Charlier, portait justement sur cette question : « Le processus de Bologne et ses effets[36] ». Des chercheurs et chercheuses en science politique comme Pauline Ravinet et Jean-Philippe Leresche peuvent aussi être listés. Ce dernier a codirigé en 2009 l’ouvrage Recherche et enseignement supérieur face à l’internationalisation : France, Suisse et Union européenne[37]. D’autres ont étudié les programmes d’échanges étudiants comme Erasmus qui existe depuis 1987. En 2007, Kehm et Teichler ont analysé les principaux développements de la recherche sur l’internationalisation de l’enseignement supérieur depuis la fin des années 1990. Ils ont identifié sept principaux thèmes sur lesquels portent ces recherches : la mobilité académique, les influences mutuelles des systèmes d’enseignement supérieur, l’internationalisation du contenu de l’enseignement, des apprentissages et de la recherche, les stratégies institutionnelles d’internationalisation, le transfert des connaissances, la coopération et la compétition et, enfin, les politiques nationales et supranationales concernant la dimension internationale de l’enseignement supérieur[38]. Des études s’intéressent aux conséquences de l’internationalisation des universités et aux transformations de l’enseignement supérieur comme cet ouvrage collectif dirigé par Elliott, Murphy, Payeur et Duval, Mutations de l’enseignement supérieur et internationalisation[39].

Au Canada, depuis les années 1990, Knight mène des recherches sur le concept, les objectifs et les stratégies d’internationalisation des universités de même que sur différents aspects de ce processus comme l’assurance qualité, la mobilité étudiante et la formation transfrontalière[40]. Plusieurs ouvrages collectifs ont analysé différentes dimensions du processus d’internationalisation de l’enseignement supérieur dans le contexte canadien. On peut mentionner le livre dirigé par Bond et Lemasson, Un nouveau monde du savoir. Les universités canadiennes et la mondialisation (1999) et Canada’s Universities Go Global (2009), publié 10 ans plus tard[41]. La mobilité étudiante et enseignante ainsi que l’accueil, l’intégration et les expériences des étudiants internationaux sont deux thèmes qui ont été particulièrement étudiés. En témoignent, les travaux de Knight, mais également ceux plus récents de Guo et Anderson[42]. L’internationalisation des programmes d’études, de même que l’internationalisation du corps professoral et de la population étudiante est également abordée dans les publications de plusieurs auteurs tels que Trilokekar, Friesen, Shute et Bond[43]. Larsen mentionnait qu’une revue des publications récentes identifiait justement l’internationalisation des programmes d’études, les expériences des étudiants internationaux, la mobilité des étudiants et des enseignants, et les partenariats Nord-Sud comme thèmes principaux[44]. Ainsi, de nombreuses études ont cherché à analyser et à documenter les pratiques et les politiques institutionnelles visant à appuyer et à renforcer l’internationalisation. Plus récemment, certaines études se sont également intéressées aux interrelations entre les acteurs et les différents niveaux de gouvernance dans le processus d’internationalisation[45].

Au Québec, quelques travaux de sociologues de l’éducation ont porté sur l’internationalisation des universités. On peut mentionner l’étude de Picard et Mills qui s’est intéressée aux liens entre les politiques publiques et les mesures d’internationalisation mises en place[46]. La recherche d’Albert, Doray et Sarrault sur les séjours à l’étranger des étudiants québécois peut également être citée[47]. Par contre, aucun sociologue de l’éducation n’a fait de l’internationalisation des universités son objet d’étude principal. Les travaux sont plus nombreux, quoique limités, dans d’autres disciplines comme les sciences de l’éducation, la science politique, l’économie et l’administration publique. En sciences de l’éducation, Garneau s’est intéressée à différentes facettes de la mobilité étudiante et aux discours de légitimation d’acteurs qui prennent part au processus d’internationalisation[48]. Une étude de Goyer a porté sur l’expérience des étudiants internationaux aux cycles supérieurs[49]. Bernatchez s’est penché sur la question de l’accueil des étudiants internationaux dans les politiques publiques d’enseignement supérieur de même que sur les dynamiques de construction d’un espace mondial de l’enseignement supérieur[50]. Une étude de Bernard a porté sur la mise en place d’une mesure de soutien pour favoriser l’insertion et la réussite universitaire d’étudiants internationaux[51]. Des recherches sont aussi menées sur l’internationalisation des cégeps[52]. Des chercheurs en science politique ont touché eux aussi à la question. L’ouvrage codirigé par Gilles Breton et Michel Lambert, Globalisation et université. Nouvel espace, nouveaux acteurs[53] et plus récemment l’ouvrage collectif, Réflexions sur l’internationalisation du monde universitaire[54], dirigé par Mario Laforest, Gilles Breton et David Bel, en sont de bons exemples. Par ailleurs, l’ENAP accueillait jusqu’à tout récemment le Laboratoire d’études sur les politiques publiques et la mondialisation (LEPPM), dont un volet portait sur l’éducation. L’internationalisation de l’enseignement supérieur a fait l’objet de plusieurs publications et plus spécifiquement, la mobilité étudiante internationale et le recrutement des étudiants étrangers, l’attraction de professeurs-chercheurs étrangers, le financement des universités, la formation à distance, les normes internationales en éducation, etc. Enfin, on ne saurait conclure cette section sans mentionner des études sur l’internationalisation de la recherche et les collaborations scientifiques internationales[55].

On constate donc que le thème de l’internationalisation des universités est à peu près absent des cours de sociologie de l’éducation offerts dans les programmes de sociologie et de la recherche en sociologie de l’éducation. Les sociologues de l’éducation abordent et s’intéressent à l’enseignement supérieur, mais pas par le biais de l’internationalisation des universités. D’autres thèmes sont plus centraux dans les recherches tels que les parcours dans l’enseignement supérieur, et plus spécifiquement l’accès, l’orientation, la réussite et la persévérance aux études postsecondaires en relation avec les inégalités sociales et scolaires, de même que la massification et la démocratisation des études supérieures. Les nombreux travaux de Pierre Doray, Claude Trottier, France Picard, Annie Pilote et Marie-Odile Magnan peuvent être cités[56]. Une certaine dimension internationale est présente dans quelques-uns de ces travaux qui s’intéressent à la persévérance aux études universitaires chez les étudiants internationaux ou aux inégalités de parcours chez les étudiants issus de l’immigration par exemple. D’autres études comme celles de Crespo, de Trottier, Bernatchez, Fisher et Rubenson, de Trottier et Bernatchez, de Fisher et al. et de Doray et Pelletier ont porté sur les politiques publiques de l’enseignement supérieur[57]. Des ouvrages collectifs sur la question ont été publiés tels que L’État québécois et les universités. Acteurs et enjeux[58]. On peut également mentionner quelques études sur la gestion des établissements universitaires, les relations université-industrie et la professionnalisation des universités[59]. On retrouve également des travaux sur le travail professoral, la formation des adultes, le mouvement étudiant, la condition étudiante ainsi que la formation et le travail des enseignants[60]. Des sociologues se sont aussi penchés sur le multiculturalisme dans l’éducation et les minorités linguistiques et ethnoculturelles, mais principalement dans l’enseignement primaire et secondaire.

Doray, Groleau et Lessard proposaient récemment quelques jalons de l’évolution de la recherche en sociologie de l’éducation au Québec en se concentrant principalement sur les travaux réalisés par des équipes de recherche. Cinq grands thèmes ressortaient de leur étude : les aspirations scolaires des Québécois, les relations entre éducation et économie, la profession enseignante, les relations multiculturelles en éducation et la mise en oeuvre des nouvelles politiques éducatives[61]. Ces thèmes sont, somme toute, assez similaires à ceux identifiés par Dandurand et Ouellet en 1990[62]. L’importance du thème des relations multiculturelles en éducation est l’une des principales différences par rapport au bilan de Dandurand et Ouellet, bien que ces derniers recensent également des recherches sur ces questions. Dans ces deux bilans, le thème de l’internationalisation des universités ou plus largement de l’internationalisation de l’enseignement supérieur n’est pas porté à l’attention.

Encore une fois, la présence du thème de l’internationalisation des universités est très limitée. L’enseignement supérieur est étudié de différentes manières, mais peu ou pas par le biais de l’internationalisation des universités. L’enseignement supérieur n’est d’ailleurs pas central dans les travaux et recherches des sociologues de l’éducation au Québec, surtout les fondateurs tels que Guy Rocher, Pierre W. Bélanger et Pierre Dandurand, comme l’ont montré les bilans de Doray, Groleau et Lessard, et de Dandurand et Ouellet. Les sociologues québécois, de manière générale, ont peu fait de l’enseignement supérieur un objet d’étude. Quelques sociologues ont travaillé sur le fonctionnement des systèmes universitaires comme Louis Maheu ou encore sur l’histoire et l’institutionnalisation des disciplines, des sciences sociales québécoises, et en particulier de la sociologie, tels que Marcel Fournier, Guy Rocher et Jean-Philippe Warren[63]. Un numéro de la revue Sociologie et Sociétés en 2005, dirigé par Gérard Fabre et Paul Sabourin, s’intéressait justement à l’internationalisation des sciences sociales, Le Québec et l’internationalisation des sciences sociales : voies de passage et passeurs. Mais la plupart des travaux sur l’enseignement supérieur, son organisation, sa gestion, son financement et ses réformes ne sont pas menés par des sociologues.

Littérature institutionnelle sur l’internationalisation des universités

Si au Québec les travaux en sociologie de l’éducation et ceux en sociologie de manière générale sont peu nombreux à aborder l’internationalisation des universités, toute une littérature est produite par des administrateurs universitaires, des chercheurs et des professionnels travaillant pour diverses organisations, mais aussi des syndicats et des organisations étudiantes. Nous avons déjà mentionné que les universités québécoises ont élaboré et élaborent des politiques et des stratégies d’internationalisation, mais aussi des documents d’orientation. Il en est de même pour certaines facultés et certains départements. Par exemple, en 2015, la Faculté des sciences de l’UQAM publiait un document d’orientations stratégiques, Internationalisation à la Faculté des sciences de l’UQAM. D’autres organisations ont produit des rapports et des travaux sur cette question, dans une perspective d’action publique en adoptant une posture plus normative et prescriptive. Dans cette littérature, comment parle-t-on de l’internationalisation de l’enseignement supérieur ? Quels aspects ou facettes de l’internationalisation sont étudiés ?

En 2015, la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) faisait paraître une étude, L’internationalisation de l’enseignement supérieur : Enjeux et défis pour le Québec, où elle s’oppose à une conception de l’internationalisation qui favorise la marchandisation et la concurrence. Elle y défend l’importance de « modèles humanistes d’internationalisation de l’éducation fondés sur la coopération ». L’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) adopte aussi une position très critique envers l’internationalisation qui est présentée comme étant imprégnée d’une logique de commercialisation et de marchandisation de l’enseignement supérieur[64]. La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), de son côté, publiait un avis un 2004 soutenant l’importance de la mise en place d’une politique d’immigration pour favoriser la rétention des étudiants internationaux une fois diplômés, Le Québec et ses étudiants internationaux : leur rétention au coeur d’une politique d’immigration. Elle a également présenté un mémoire dans le cadre des consultations sur la stratégie d’immigration 2012-2015, L’importance des étudiants internationaux au Québec. La Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAECUM) présentait en 2016 un rapport sur la mobilité, La mobilité sortante. Une expérience pédagogique à valoriser, où celle-ci est vue comme une manière de s’ouvrir au monde. La Commission étudiante de l’Université Laval publiait également un avis en 2006 sur la question où elle faisait quatre recommandations pour améliorer l’accueil, l’encadrement et l’intégration des étudiants étrangers[65]. On peut aussi faire mention du CSE qui a rédigé plusieurs avis sur la question de la mobilité et du recrutement des étudiants internationaux[66]. Les écrits sur la mobilité sortante sont d’ailleurs beaucoup moins nombreux que ceux sur la mobilité entrante, c’est-à-dire l’accueil des étudiants internationaux. Sur cette question, en plus des universités et des organisations étudiantes, une diversité d’organismes s’est positionnée. L’Institut du Québec a publié en 2017 une étude, Attirer et retenir plus d’étudiants internationaux : six propositions pour renverser la tendance au Québec. L’une de ces propositions est d’élaborer une stratégie québécoise pour favoriser l’attraction et la rétention des étudiants internationaux. En 2014, la Conférence régionale des élus de Montréal, Montréal International, les universités montréalaises et leurs partenaires publiaient un avis sur cette question, L’urgence d’agir pour attirer et retenir les meilleurs étudiants internationaux à Montréal. Lorsqu’il est question de l’accueil et du recrutement d’étudiants internationaux, on met l’accent sur les arguments de type économique. Ces étudiants seraient une source de revenus importante pour les universités, mais aussi pour la société. La dérèglementation des frais de scolarité est donc au coeur de certains débats. Les frais de scolarité de six disciplines de premier cycle le sont déjà. Le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) défend cette position comme on peut le voir dans le rapport, Les étudiants internationaux au Québec : état des lieux, impacts économiques et politiques publiques, produit en 2011 par de Chatel-DeRepentigny, Montmarquette et Vaillancourt. Bien entendu, les acteurs soulignent généralement les apports des étudiants internationaux sur le plan culturel, social, éducatif, démographique, mais l’aspect économique semble déterminant. Il est aussi question de leur contribution à rehausser la qualité de l’éducation.

Par ailleurs, l’internationalisation des universités soulève un ensemble de questions sur les enjeux de l’équivalence et de la reconnaissance des crédits, des formations et des diplômes, mais aussi des standards de qualité, autant pour l’offre de formation « locale » que pour la formation délocalisée. Plusieurs publications sont parues sur le processus d’assurance qualité, notamment dans le contexte où des discussions avaient cours sur l’adoption de mécanismes d’assurance qualité basés sur des standards internationaux applicables à toutes les universités. On peut mentionner un mémoire de la CRÉPUQ[67] et une note du CIRANO[68] qui ont été publiés dans le cadre de la consultation du CSE sur l’assurance qualité qui a débouché sur un avis, L’assurance qualité à l’enseignement universitaire : une conception à promouvoir et à mettre en oeuvre. Dans cet avis, le CSE recommandait entre autres la création d’une instance indépendante d’assurance qualité.

On voit que l’enjeu de la mobilité, et particulièrement de l’accueil et de la rétention des étudiants internationaux, est au centre de cette littérature. Les responsables universitaires, en fonction des orientations budgétaires des pouvoirs publics, s’intéressent aux étudiants internationaux qui représentent une source de revenus supplémentaires puisqu’ils paient des droits de scolarité plus élevés. Dans ce type de littérature, nous sommes davantage dans une discussion de nature politique. On cherche à documenter certains aspects de l’internationalisation de même qu’à proposer des orientations ou à formuler des recommandations. On voit aussi une certaine polarisation autour des conceptions de l’internationalisation, et en filigrane, des conceptions qui diffèrent de l’université et de son rôle.

Conclusion

Cet article avait pour objectif de comprendre si l’internationalisation des universités était un thème qui mobilisait ou qui avait mobilisé la sociologie de l’éducation en contexte québécois. Malgré un processus bien réel dans les établissements universitaires et une littérature institutionnelle abondante sur l’internationalisation des universités, ce thème est peu présent dans l’enseignement de la sociologie de l’éducation et peu étudié dans la recherche qui se fait au sein de cette spécialité. Est-on face à un non-événement ? Bien qu’il soit parfois évoqué ou mentionné comme un élément du contexte éducatif et qu’il ne soit pas complètement absent de la sociologie de l’éducation et des analyses sociales de l’éducation, il constitue un objet d’étude en soi dans un petit nombre de recherches et de publications. L’internationalisation des universités est davantage étudiée dans d’autres disciplines, mais là encore, nous sommes loin de l’importante production scientifique qu’on retrouve en Ontario, entre autres, dans les sciences de l’éducation avec les travaux pionniers de Jane Knight ou ceux de Glen A. Jones. Pourquoi les sociologues de l’éducation au Québec ne se sont-ils pas emparés de ce thème pour en faire un objet d’étude ? Deux hypothèses peuvent être proposées. La première est que les sociologues de l’éducation ont été et sont mobilisés autour d’autres thèmes de recherche : la réussite scolaire, la persévérance et le décrochage, les relations multiculturelles en éducation, les pratiques et les enjeux d’inclusion des personnes en situation de handicap, des élèves en difficulté, mais aussi des groupes minoritaires, les relations éducation-économie, la profession enseignante, les politiques éducatives, etc. Les sociologues de l’éducation qui travaillent sur l’enseignement supérieur ont fait de la question des parcours scolaires et éducatifs, des transitions, de l’accès, de l’orientation et de la réussite à l’enseignement supérieur ainsi que de l’orientation socioprofessionnelle quelques-uns des objets d’étude privilégiés. Différents concepts ont été mobilisés : étudiants de première génération (ÉPG), expérience scolaire, métier d’étudiant, parcours, etc. La préoccupation des inégalités sociales et scolaires demeure puisque celles-ci persistent malgré la démocratisation scolaire et l’idéal d’égalité des chances. Par ailleurs, il y a toute une diversité de thèmes sur lesquels il y a peu de recherche en sociologie de l’éducation, par exemple, la professionnalisation des universités ou encore l’accès aux prêts et bourses, son impact sur l’expérience universitaire et sur la démocratisation de l’enseignement supérieur. Les thèmes de recherche évoluent au sein des spécialités en fonction de différents facteurs tels que la demande sociale, les sources de financements, mais aussi l’état d’une spécialité. Rappelons à cet effet que la sociologie de l’éducation est peu présente dans les formations universitaires, comme en témoigne la situation de son enseignement, mais aussi le nombre de sociologues de l’éducation embauchés dans les universités[69].

La deuxième hypothèse expliquant pourquoi la sociologie de l’éducation ne s’est pas mobilisée autour du thème de l’internationalisation des universités est que cette internationalisation était perçue comme allant de soi. En effet, l’internationalisation universitaire est un processus certainement aussi ancien que l’université elle-même. Les discours – politiques et académiques – sur l’internationalisation des universités sont plus récents comme nous l’avons montré de même que son institutionnalisation. Mais, pour les universitaires, certains aspects de l’internationalisation font « intrinsèquement » partie de l’environnement universitaire : les collaborations internationales en recherche, la participation à des évènements scientifiques internationaux, les différentes formes de mobilité professorale et étudiante, etc. Il semble donc que les sociologues de l’éducation se sont davantage intéressés aux transformations des systèmes éducatifs dans le contexte de l’internationalisation et de la mondialisation qu’aux discours, pratiques et au processus même d’internationalisation des universités.

Une autre piste mériterait d’être explorée concernant la faible présence de ce thème dans l’enseignement de la sociologie de l’éducation. Au Québec, comparativement à d’autres provinces canadiennes, on ne retrouve pas de programmes de cycles supérieurs consacrés à l’étude de l’enseignement supérieur. Est-ce que l’existence de ce type de programmes au Québec aurait pu favoriser la création de cours de sociologie portant sur l’internationalisation des universités ? Est-ce que ces programmes, là où ils existent, contribuent au développement de la recherche sur ce thème ? Est-ce qu’ils proposent des enseignements en sociologie de l’éducation ? Il faudrait explorer ce qui s’y enseigne.

Enfin, notre étude qui se voulait exploratoire comporte un certain nombre de limites méthodologiques qui constituent également des pistes de recherche futures. Par exemple, il serait intéressant de sonder les sociologues de l’éducation pour mieux comprendre leur rapport au thème de l’internationalisation des universités. Par ailleurs, il serait pertinent d’analyser la place du thème de l’internationalisation universitaire dans les cours de sociologie de l’éducation offerts dans les programmes de formation des enseignants au sein des facultés et des départements de sciences de l’éducation afin de pouvoir comparer avec les programmes de sociologie.

Appendices

Note biographique

Émilie Tremblay est doctorante en sociologie à l’Université du Québec à Montréal et au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST).

Notes

-

[1]

Association des universités et collèges du Canada, Les universités canadiennes dans le monde : Enquête de l’AUCC sur l’internationalisation, AUCC, 2014. [En ligne : https://www.univcan.ca/wp-content/uploads/2015/07/enquete-internationalisation-2014.pdf].

-

[2]

Hans De Wit, « Reconsidering the Concept of Internationalization », International Higher Education, vol. 70, 2013, p. 6-7.

-

[3]

Jane Knight, « Internationalization Remodeled : Definition, Approaches, and Rationales », Journal of Studies in International Education, vol. 8, no 5, 2004, p. 5-31.

-

[4]

Wendy W.Y. Chan et Clive Dimmock, « The Internationalization of universities : Globalist, internationalist and translocalist models », Journal of Research in International Education, vol. 7, no 2, 2008, p. 184-204.

-

[5]

Le BCEI a été créé en 1966, mais il est l’héritier de l’organisation Friendly Relations with Overseas Students, connue aussi sous le nom de Canadian Service for Overseas Students and Trainees, fondé en 1940. Éducation internationale, créé en 2001, s’adresse aux commissions scolaires québécoises tout en ayant parmi ses membres des institutions de niveau collégial.

-

[6]

Charles B. Klasek, Bridges to the future : Strategies for internationalizing higher education, Carbondale, Association of International Education Administrators, 1992, p. 198-206.

-

[7]

Yves Gingras, Benoît Godin et Martine Foisy, « L’internationalisation de la recherche universitaire au Canada », dans S. Bond et J.-P. Lemasson (dir.), Un nouveau monde du savoir. Les universités canadiennes et la mondialisation, Ottawa, CRDI, 1999, p. 77-98.

-

[8]

Hans De Wit, Internationalization of higher education in the United States of America and Europe : A historical, comparative and conceptual analysis, Westport, Greenwood, 2002, p. 114.

-

[9]

Jane Knight, Internationalization : Elements and checkpoints, Ottawa, BCEI, 1994, p. 7.

-

[10]

Bernd Wächter, « Internationalisation at home-the context », dans P. Crowther, M. Joris, M. Otten, B. Nilsson, H. Teekens et B. Wätcher (dir.), Internationalisation at Home. A position Paper, European Association for International Education, 2000, p. 5-13.

-

[11]

Marjik Van der Wende, « Missing Links. The Relationship between National Policies for Internationalisation and those for Higher Education in General », National Policies for the Internationalisation of Higher Education in Europe, Stockholm, National Agency for Higher Education, 1997, p. 10-41.

-

[12]

Ibid, p. 19-20.

-

[13]

Mario Laforest, « Contribution pour une redéfinition de l’internationalisation universitaire », dans M. Laforest, G. Breton et D. Bel (dir.), Réflexions sur l’internationalisation du monde universitaire. Point de vue d’acteurs, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2014, p. 6-7.

-

[14]

Elisabeth T. Crawford, Terry Shinn et Sverker Sörlin, Denationalizing Science : The Contexts of International Scientific Practice, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1993 ; Anne-Catherine Wagner, Michèle Leclerc-Olive et Grazia Scarfò Ghellab, « Introduction générale », dans M. Leclerc-Olive, G. Scarfò Ghellab et A.-C. Wagner (dir.), Les mondes universitaires face au marché. Circulation des savoirs et pratiques des acteurs, Paris, Karthala, 2011.

-

[15]

Peter Scott, « Globalisation and the University », dans P. Scott (dir.), The Globalization of Higher Education, Buckingham, SRHE, Open University Press, 1998, p. 124.

-

[16]

Jane Knight, « Updating the Definition of Internationalization », International Higher Education, vol. 33, no 6, 2003, p. 2.

-

[17]

J. Knight, op. cit. p. 6-8.

-

[18]

Uwe Brandenburg et Hans de Wit, « The End of Internationalization », International Higher Education, no 62, 2011, p. 15-17.

-

[19]

Michel Dubois, Yves Gingras et Claude Rosental, « Pratiques et rhétoriques de l’internationalisation des sciences », Revue française de sociologie, vol. 57, no 3, 2016, p. 407-415.

-

[20]

Marijk van der Wende, « Internationalization of Higher Education in the OECD Countries : Challenges and Opportunities for the Coming Decade », Journal of Studies in International Education, vol. 11, no 3-4, 2007, p. 274-289.

-

[21]

Brendan Cantwell et Alma Maldonado-Maldonado, « Four stories : confronting contemporary ideas about globalisation and internationalisation in higher education », Globalisation, Societies and Education, vol. 7, no 3, 2009, p. 289-306.

-

[22]

Jane Knight, « Interview with Jane Knight », IMHE Info, no 1, OCDE, Paris, 2003, p. 2.

-

[23]

Gilles Breton, « Les universités et la mondialisation : un bilan sous forme d’essai », dans M. Laforest, G. Breton et D. Bel (dir.), op. cit., p. 17.

-

[24]

M. Laforest, op. cit., p. 7.

-

[25]

A.-C. Wagner, M. Leclerc-Olive et G. Scarfò Ghellab, op. cit., p. 10.

-

[26]

Le même phénomène se voit ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, l’Association of International Education Administrators (AIEA) a été mise en place en 1982. Cette organisation a contribué à institutionnaliser le processus d’internationalisation des universités américaines. Elle a publié en 1992, l’ouvrage Bridges to the Future : Strategies for Internationalizing Higher Education examinant les programmes internationaux américains.

-

[27]

James Shute, « From Here to There and Back Again : International Outreach in the Canadian University », dans A new World of Knowledge. Canadian Universities and Globalization, Ottawa, International Development Research Center, 1999, p. 21-43.

-

[28]

Georges Arcand et Fernand Caron, « L’internationalisation progressive et continue », dans P. Doray, L. E. Dussault, Y. Rousseau et L. Sauvageau, L’Université du Québec, 1968-2018 : 50 ans de contributions éducatives et scientifiques au développement du Québec, Québec, PUQ, 2018, p. 242.

-

[29]

Jane Knight, « Internationalization : Concepts, complexities and Challenges », dans P.J. Altbach et J. J.F. Forest (dir.), International Handbook of Higher Education, New York, Springer, 2006, p. 207-227 ; Stéphan Vincent-Lancrin, « L’enseignement supérieur transnational : un nouvel enjeu stratégique ? », Critique internationale, vol. 39, no 2, 2008, p. 67-86.

-

[30]

Dans le contexte québécois, le plan de cours présente généralement le contenu du cours et des séances, les objectifs, les modalités de participation au cours et d’évaluation des apprentissages ainsi qu’une bibliographie. Toutefois, des différences existent en ce qui concerne les informations fournies et les manières de les présenter selon les universités, les facultés et les départements.

-

[31]

Les plans de cours disponibles les plus récents et contenant des informations comparables (thèmes et bibliographie) ont été sélectionnés. Les thèmes ont été identifiés à partir des descriptions détaillées des objectifs des cours ainsi que des sections présentant les thèmes et le contenu des séances. Cet échantillon est bien entendu très limité, mais la sociologie de l’éducation est un cours optionnel qui ne s’offre pas tous les ans. Il aurait été pertinent d’avoir un échantillon de plan de cours plus grand et couvrant une plus longue période, par exemple, 10, 15 ou 20 ans, afin de voir l’évolution des thèmes abordés.

-

[32]

Philippe Perrenoud, « Curriculum : le formel, le réel, le caché », dans J. Houssaye (dir.), La pédagogie : une encyclopédie pour aujourd’hui, Paris, ESF, 1993, p. 61-76.

-

[33]

Claude Lessard et Houssine Dridi, Globalisation et éducation : Éducation, développement, coopération et recherche dans le contexte de la mondialisation, Montréal, Labriprof-Crifpe, 2001.

-

[34]

Dans cette étude, les thèmes ont été identifiés à partir des principaux sujets abordés dans les lectures obligatoires et des descriptions détaillées des buts et objectifs des plans de cours.

-

[35]

Johanne Jean-Pierre, « Teaching sociology of education in Canada : a comparative study of the two solitudes », International Studies in Sociology of Education, vol. 23, no 1, 2013, p. 39-55.

-

[36]

Sarah Croché et Jean-Émile Charlier (dir.), Le processus de Bologne et ses effets, Éducation et sociétés, vol. 2, no 24, 2009.

-

[37]

Jean-Philippe Leresche, Philippe Larédo et Karl Weber (dir.), Recherche et enseignement supérieur face à l’internationalisation : France, Suisse et Union européenne, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2009.

-

[38]

Barbara Kehm et Ulrich Teichler, « Research on Internationalisation in Higher Education », Journal of Studies in International Education, vol. 11, no 3-4, 2007, p. 264.

-

[39]

Imelda Elliott, Michael Murphy, Alain Payeur et Raymond Duval, Mutations de l’enseignement supérieur et internationalisation : Change in Higher Education and Globalisation, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2011.

-

[40]

Jane Knight, « Transnational Education Remodeled : Toward a Common TNE Framework and Definitions », Journal of Studies in International Education, vol. 20, no 1, 2016, p. 34-47 ; Jane Knight, « Quality Assurance and Recognition in Post-Secondary Education in Canada », dans Quality and Recognition in Higher Education. The Cross-border Challenge, Centre for Educational Research and Innovation, OECD, Paris, 2004.

-

[41]

Sheryl Bond et Jean-Pierre Lemasson, Un nouveau monde du savoir. Les universités canadiennes et la mondialisation, Ottawa, Centre de recherches pour le développement international, 1999 ; Roopa D. Trilokekar, Glen A. Jones et Adrian Shubert, Canada’s Universities Go Global, Toronto, Lorimer, 2009.

-

[42]

Shibao Guo et Mackie Chase, « Internationalisation of higher education : integrating international students into Canadian academic environment », Teaching in Higher Education, vol. 16, no 3, 2011, p. 305-318 ; Tim Anderson, « Seeking Internationalization : The State of Canadian Higher Education », Canadian Journal of Higher Education, vol. 45, no 4, 2015, p. 166-187.

-

[43]

Roopa D. Trilokekar et Zainab Kizilbash, « Selling Illusions ? Measuring ‘Learning Outcomes’ of Study Abroad », dans M. Fang He et J. Philion (dir.), Internationalizing Teacher Education for Social Justice : Theory, Research, and Practice, Information Age Publishing, 2013 ; Rhonda Friesen, « Faculty Member Engagement in Canadian University Internationalization : A Consideration of Understanding, Motivations and Rationales », Journal of Studies in International Education, vol. 17, no 3, 2012, p. 209-227 ; James Shute, « The influence of faculty in shaping internationalization », dans S. Bond (dir.), Connections and complexities : The internationalization of higher education in Canada (Occasional Papers No. 11.), Winnipeg : Centre for Higher Education Research & Development, 2002 ; Sheryl Bond, Untapped Resources. Internationalization of the curriculum and classroom experience : A selected literature review, CBIE Research Millennium Series No. 7, Ottawa, Canadian Bureau for International Education, 2003.

-

[44]

Marianne A. Larsen, « Internationalization in Canadian Higher Education : A Case Study of the Gap between Official Discourses and On-the-Ground Realities », Canadian Journal of Higher Education, vol. 45, no 4, 2015, p. 101-122.

-

[45]

Roopa D. Trilokekar, « International education as soft power ? The contributions and challenges of Canadian foreign policy to the internationalisation of higher education », International Higher Education, vol. 59, no 1, 2009, p. 131-147 ; Melody Viczko et Clara I. Tascón, « Performing Internationalization of Higher Education in Canadian National Policy », Canadian Journal of Higher Education, vol. 46, no 2, 2016, p. 1-18 ; Glen A. Jones et Anatoly Oleksiyenko, « The internationalization of Canadian university research : a global higher education matrix analysis of multi-level governance », Higher Education, vol. 61, no 1, 2011, p. 41-57.

-

[46]

France Picard et Diane Mills, « The Internationalization of Quebec Universities : From Public Policies to Concrete Measures », dans R. D. Trilokekar, G. A. Jones et A. Schubert (dir.), Canada’s Universities go global, Toronto, James Lorimer & Cie Ltd, 2010, p. 134-153.

-

[47]

Mathieu Albert, Pierre Doray et Julie Sarrault, « Les motifs et la mise en oeuvre des séjours à l’étranger : étude exploratoire », dans R. Denis, G. Leroux et L. Milot (dir.), La mobilité internationale des étudiants québécois, Paris et Montréal : Centre de coopération interuniversitaire franco-québécoise, 2000, p. 47-83.

-

[48]

Stéphanie Garneau et Caroline Bouchard, « Les légitimations complexes de l’internationalisation de l’enseignement supérieur : le cas de la mobilité des étudiants maghrébins en France et au Québec », Cahiers québécois de démographie, vol. 42, no 2, 2013, p. 201-239 ; Stéphanie Garneau, « Inégalités d’accès à l’espace international de l’enseignement supérieur et aux marchés du travail », dans S. Mazzella (dir.), L’enseignement supérieur dans la mondialisation libérale. Une comparaison internationale Maghreb, Afrique, Canada et France, Paris, Maisonneuve et Larose/IRMC, 2008, p. 133-150.

-

[49]

Liette Goyer, « Parcours universitaires et parcours migratoires : une étude qualitative de l’expérience des étudiants internationaux », dans F. Picard et J. Masdonati (dir.), Les parcours d’orientation des jeunes. Dynamiques institutionnelles et identitaires, Québec, PUL, CRIEVAT, 2012, p. 255-279.

-

[50]

Jean Bernatchez, « Priorités des politiques publiques de l’enseignement supérieur au Québec et problématique de l’accueil des étudiants internationaux », dans S. Mazzella (dir.), L’enseignement supérieur dans la mondialisation libérale. Une comparaison internationale Maghreb, Afrique, Canada et France, Paris, Maisonneuve et Larose/IRMC, 2008, p. 103-118 ; Jean Bernatchez, « La construction d’un espace nord-américain de l’enseignement supérieur », La chronique des Amériques, vol. 5, no 28, 2005.

-

[51]

Marie-Claude Bernard, « Circulation des savoirs, mobilité internationale et études supérieures. Récit de la mise en place d’une voie favorisant l’insertion universitaire en milieu francophone nord-américain », Globe, vol. 17, no 2, 2014, p. 93-115.

-

[52]

Olivier Bégin-Caouette, « Le processus d’internationalisation des cégeps : une analyse historique et géopolitique », Revue canadienne d’enseignement supérieur, vol, 48, no 1, 2018, p. 99-117.

-

[53]

Gilles Breton et Michel Lambert, Globalisation et universités : nouvel espace, nouveaux acteurs, Paris, Éditions UNESCO/Économica, Laval, Presses de l’Université, 2003.

-

[54]

Mario Laforest, Gilles Breton et David Bel, Réflexions sur l’internationalisation du monde universitaire. Point de vue d’acteurs, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2014.

-

[55]

Yves Gingras, « L’évolution des collaborations scientifiques entre le Québec, le Canada et l’Union européenne (1980-2009) », Globe, vol. 14, no 2, 2011, p. 185-197.

-

[56]

Marie-Odile Magnan, Annie Pilote, Véronique Grenier et Fahimeh Darchinian, « Jeunes issus de l’immigration et choix d’orientation au postsecondaire à Montréal », Revue canadienne d’enseignement supérieur, vol. 47, no 3, 2017, p. 34-53 ; Canisius P. Kamanzi, Nicolas Bastien, Pierre Doray et Marie-Odile Magnan, « Immigration et cheminements scolaires aux études supérieures au Canada : qui y va et quand ? Une analyse à partir du modèle de risque proportionnel de Cox », Revue canadienne d’enseignement supérieur, vol. 46, no 2, 2016, p. 225-248 ; Pierre Chenard, Pierre Doray, Edmond Louis Dussault et Martin Ringuette, L’accessibilité aux études supérieures, un projet inachevé, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2013 ; France Picard, Claude Trottier et Pierre Doray, « Conceptualiser les parcours scolaires à l’enseignement supérieur », L’orientation scolaire et professionnelle, vol. 40, no 3, 2011.

-

[57]

Manuel Crespo, « Tendances actuelles des politiques publiques à l’égard de l’enseignement supérieur : une analyse comparative », Analyse de Politiques, vol. 27, no 3, 2001, p. 279-295 ; Claude Trottier, Jean Bernatchez, Donald Fisher et Kjell Rubenson, « PSE Policy in Quebec : A Case Study », dans D. Fisher, K. Rubenson, T. Shanahan et C. Trottier (dir.), The Development of Postsecondary Education Systems in Canada. A Comparison between British Columbia, Ontario, and Quebec, 1980-2010, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2014 ; Claude Trottier et Jean Bernatchez, Les politiques d’enseignement supérieur au Québec : une étude de cas, New York, Alliance for International Higher Education Policy Studies, 2005 ; Donald Fisher et al., Canadian Federal Policy and Postsecondary Education. Vancouver, The Centre for Policy Studies in Higher Education and Training (CHET), Faculty of Education, University of British Columbia, 2006 ; Pierre Doray et Patrick Pelletier, « Les politiques publiques et l’université : quelques points de repères historiques (1960-1998) », dans P. Beaulieu et D. Bertrand (dir.), L’État québécois et les universités. Acteurs et enjeux,Québec PUQ, 1999, p. 35-68.

-

[58]

Paul Baulieu et Denis Bertrand, L’État québécois et les universités. Acteurs et enjeux, Québec, PUQ, 1999.

-

[59]

Manuel Crespo, « Une nouvelle révolution universitaire ? : L’échange des rôles de la triade ‘université-entreprise-État’ », Revue des sciences de l’éducation, vol. 29, no 2, 2003, p. 375-396.

-

[60]

Pierre Doray et Christelle Manifet, « La professionnalisation des universités par la formation continue des adultes : une comparaison Québec-France », Formation emploi, vol. 138, no 2, 2017, p. 139-163 ; Pierre Doray et France Picard, « Présentation. La condition étudiante : regards longitudinaux », Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. 42, no 2, 2011, p. 1-10 ; Pierre Bélanger, Le mouvement étudiant québécois : son passé, ses revendications et ses luttes 1960-1983, Québec, ANEQ, 1984 ; Claude Lessard et David D’Arrisso, « L’universitarisation de la formation des enseignants », Recherche et formation, no 65, 2010, p. 31-44.

-

[61]

Pierre Doray, Amélie Groleau et Claude Lessard, « Le paradoxe du développement de la sociologie de l’éducation au Québec », Éducation et sociétés, vol. 2, no 40, 2017, p. 145-166.

-

[62]

En 1990, Dandurand et Ouellet, à partir de l’analyse d’une vingtaine de revues spécialisées, d’ouvrages en sociologie de l’éducation et de rapports de recherches, regroupaient en cinq catégories les thèmes des travaux en sociologie de l’éducation réalisés entre 1976 et 1986 : l’accessibilité à l’enseignement, l’éducation et l’emploi, les politiques scolaires, l’impact de l’organisation scolaire sur la socialisation et l’apprentissage, et la profession d’enseignant.

-

[63]

Marcel Fournier, Annick Germain, Yves Lamarche et Louis Maheu, « Le champs scientifique québécois : structure, fonctionnement et fonctions », Sociologie et sociétés, vol. 7, no 1, 1975, p. 119-132 ; Marcel Fournier, « L’institutionnalisation des sciences sociales au Québec », Sociologie et Sociétés, vol. 5, no 1, 1973, p. 27-57 ; Jean-Philippe Warren, « Universalisation et traditionalisation de la discipline sociologique : le cas du Québec francophone », Sociologie et sociétés, vol. 37, no 2, 2005, p. 65-89 ; Guy Rocher, « L’institutionnalisation universitaire de la sociologie québécoise francophone : entre le passé et l’avenir », Cahiers de recherche sociologique, no 30, 1998, p. 11-32.

-

[64]

Éric Martin, L’université globalisée. Transformations institutionnelles et internationalisation de l’enseignement supérieur, Note socioéconomique, Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, 2016. [En ligne : https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/L_universite__globalise_e_WEB.pdf].

-

[65]

Commission des affaires étudiantes (COMAE), Avis sur l’accueil, l’encadrement et l’intégration des étudiants internationaux, Québec, Université Laval, 2006.

-

[66]

Conseil supérieur de l’éducation, L’internationalisation : nourrir le dynamisme des universités québécoises. Avis au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sainte-Foy, CSE, 2005 ; Conseil supérieur de l’éducation, La mobilité internationale des étudiants au sein des universités québécoises, Sainte-Foy, CSE, 2003.

-

[67]

CREPUQ, Assurance qualité : l’expérience du système universitaire québécois et ses perspectives d’avenir, mémoire présenté au Conseil supérieur de l’éducation, 2011.

-

[68]

Robert Lacroix et Louis Maheu, Les universités québécoises et l’assurance qualité, CIRANO, 2012. [En ligne : https://www.cirano.qc.ca/files/publications/2012DT-02.pdf].

-

[69]

P. Doray, A. Groleau et C. Lessard, op. cit., p. 148-153.

List of tables

Tableau 1

Nombre de cours de sociologie de l’éducation au sein des programmes de premier cycle de sociologie des universités québécoises

Tableau 2

Fréquence de l’offre de cours de sociologie de l’éducation

Tableau 3

Présentation des thèmes abordés dans des plans de cours de sociologie de l’éducation de trois universités québécoises francophones