Abstracts

Résumé

Le principal objectif de cette étude était d’évaluer les perceptions d’agents des douanes françaises en matière d’audition de suspects. Étant donné le peu de formation théorique existant en France, il était attendu que ces agents déclarent utiliser des méthodes considérées comme néfastes, dans la littérature scientifique, pour le déroulement et l’efficacité de la conduite d’auditions. Soixante-quatorze agents des douanes ont répondu à un questionnaire les invitant à évaluer l’usage, dans leur pratique, de méthodes d’audition de suspects, certaines étant considérées comme bénéfiques et d’autres, néfastes. Conformément à nos attentes, les résultats ont indiqué que les agents des douanes déclaraient utiliser certaines méthodes bénéfiques pour le déroulement de l’audition, mais aussi néfastes, telles que l’usage privilégié d’un questionnement fermé, la maximisation, la pression, etc. Les niveaux d’expérience et de présomption de culpabilité avaient également un impact sur les méthodes utilisées. L’analyse du questionnement a permis de montrer que les questions dirigées étaient largement utilisées. Des préconisations en termes de formation professionnelle sont formulées.

Mots-clés :

- Conduites autorapportées,

- enquêteurs,

- douanes,

- audition de suspects

Abstract

The main objective of this study was to assess the way French customs officers decide on the methods used to interview suspects. Given the limited theoretical training available in France, it was expected that agents would report using methods that have been described in the scientific literature as harmful to the conduct and effectiveness of interviews. 74 customs officers completed a questionnaire asking them to discuss their use of various methods for interviewing suspects. Some of these methods were considered to be useful, while others were seen as harmful. In line with our expectations, the results indicate that customs officers reported using not only methods considered useful but also those that have been found to be harmful, such as the use of private questioning, maximization of pressure, etc. The officer’s level of experience and whether there was a presumption of guilt also had an impact on the methods used. Analysis of the questions asked showed that leading questions were widely used. Recommendations in terms of professional training are provided.

Keywords:

- Self-reported behaviour,

- interviewers,

- customs,

- suspects interview

Resumen

El objetivo principal de este estudio era evaluar las percepciones de agentes de aduanas francesas sobre la audición de sospechosos. Dada la poca formación teórica existente en Francia, era de esperarse que estos agentes declararan utilizar métodos considerados nefastos para el desarrollo y la eficacidad de la conducta de audiciones por la literatura científica. Sesenta y cuatro agentes de aduanas respondieron a un cuestionario que los invitaba a evaluar el uso, en sus prácticas, de métodos de audición de sospechosos, algunas siendo consideradas beneficiosas y otras nefastas. Conforme a nuestras expectativas, los resultados indicaron que los agentes de aduanas declararon usar algunos métodos beneficiosos para el desarrollo de la audición, pero también algunos nefastos, como el uso privilegiado de un cuestionario cerrado, la maximización, la presión, etc. Los niveles de experiencia et de presunción de culpabilidad tuvieron también un impacto en los métodos utilizados. El análisis del cuestionamiento permitió mostrar que las preguntas directivas habían sido ampliamente utilizadas. Se formularon algunas preconizaciones en términos de formación profesional.

Palabras clave:

- Conductas auto-reportadas,

- investigadores,

- aduanas,

- audición de sospechosos

Article body

Introduction

Depuis les années 1990, les scientifiques ont mené une réflexion critique sur les pratiques coercitives d’audition de suspects (Wakefield et Underwager, 1998 ; White, 2003). La menace et l’intimidation physique du suspect, la minimisation ou la maximisation des conséquences judiciaires de l’acte, la prétention de posséder des preuves incriminantes, la confrontation directe constituent autant d’exemples de ces méthodes potentiellement problématiques (Klaver, Gordon et Lee, 2003 ; Powell, Fisher et Wright, 2005). En effet, ces dernières posent des questions éthiques, notamment en ce qui concerne l’augmentation du risque d’apparition de faux aveux auprès de suspects innocents (Kassin et Gudjonsson, 2004). De plus, elles entraînent le recueil d’une quantité très pauvre d’informations utiles, l’objectif de l’audition étant perçu par les enquêteurs comme consistant à obtenir des aveux plutôt que d’obtenir des détails sur l’affaire (Leahy-Harland et Bull, 2017). Cette volonté d’obtenir des aveux relève d’une présomption de culpabilité des enquêteurs à l’égard des personnes auditionnées, les poussant à adopter des comportements risquant de provoquer le recueil d’informations erronées ou de faux aveux (Hill, Memon et McGeorge, 2008 ; Kassin, Goldstein et Savitsky, 2003).

À la suite de ces différentes études ayant permis de démontrer les limites des méthodes coercitives, des propositions pour améliorer ces pratiques ont été formulées. En Grande-Bretagne, une méthode largement diffusée auprès des professionnels de justice est la PEACE[2]. Elle est axée sur le respect de quatre principes fondamentaux : 1) le rôle de l’enquêteur est d’obtenir des informations fiables et correctes ; 2) l’enquêteur doit adopter une attitude d’ouverture d’esprit ; 3) l’enquêteur doit agir éthiquement et justement ; 4) l’enquêteur pose des questions pour établir la vérité (Bull et Soukara, 2010). Diverses études évaluatives ont permis de montrer que la mise en place de cette méthode avait entraîné un bénéfice, tant sur le plan des compétences et des comportements des enquêteurs que des résultats des enquêtes (c.-à-d. quantité d’informations recueillies, aveux ou récits complets des évènements ; voir Leahy-Harland et Bull, 2017). Par exemple, Bull et Soukara (2010) ont montré que les agents appliquant la méthode PEACE utilisaient bien moins de techniques coercitives. De plus, les enquêteurs employaient des méthodes préconisées dans ce protocole, telles que l’utilisation des preuves de façon tactique (Dando et Bull, 2011), la création d’une relation de coopération entre l’enquêteur et la personne auditionnée, le fait d’anticiper et de s’adapter aux réactions de cette dernière. Ces observations témoignent, de la part des enquêteurs, de comportements significatifs d’acceptation du cadre standardisé de la méthode. En outre, des mesures telles que la mise en place d’un système d’enregistrement audiovisuel des auditions en Grande-Bretagne ou au Canada, ainsi que la formation des enquêteurs aux risques tels que le recueil d’informations erronées ou de faux aveux, ont entraîné la réalisation d’auditions de meilleure qualité (St-Yves et Deslauriers-Varin, 2009).

Toutefois, certains comportements problématiques étaient toujours présents, tels que les accusations directes, les coupures de paroles, l’emploi de questions dirigées et la répétition des questions (Bull et Soukara, 2010 ; St-Yves et Deslauriers-Varin, 2009). Or, la formulation des questions peut avoir un impact direct sur les résultats d’une enquête, les questions dirigées ayant, par exemple, une influence néfaste sur la neutralité des informations recueillies (Bull et Soukara, 2010 ; Loftus et Palmer, 1974 ; Walsh et Bull, 2010). La présence de ces comportements met en avant la difficulté des enquêteurs à respecter toutes les recommandations préconisées par la méthode. Cependant, l’acceptation globale et l’efficacité du protocole, malgré la persistance d’erreurs, ont été mises en évidence dans plusieurs études supplémentaires. Walsh et Bull (2010) ont montré que les enquêteurs qui utilisaient le plus de techniques préconisées par la méthode PEACE obtenaient des récits détaillés ou des aveux lors des auditions, alors que leurs comparses qui n’utilisaient pas ces techniques n’obtenaient que des dénis ou des récits partiels des évènements. En outre, Leahy-Harland et Bull (2017) ont globalement confirmé ces observations, mettant en évidence que les enquêteurs utilisant une majorité de techniques de la méthode PEACE obtenaient de meilleurs résultats que d’autres enquêteurs qui ne les utilisaient pas.

En France, il n’existe pas de telles formations à grande échelle, qui pourraient concerner l’ensemble des professionnels susceptibles d’auditionner des suspects (par ex., gendarmes, policiers, agents des douanes). Cet état de fait est confirmé par Clément, Van de Plas, Van den Eshof et Nierop (2009). Ces auteurs ont en effet constaté que, si des efforts sont déployés pour apporter des formations à certaines institutions (c.-à-d. ProGREAI pour une minorité d’agents de la gendarmerie, HumInt pour une minorité d’agents de l’armée), il n’existe pas de formation effective pour les agents de police et des douanes. L’une des raisons de ce manque d’investissement dans la formation professionnelle provient sans doute d’une conception selon laquelle les compétences en matière de conduite d’auditions ne peuvent pas être obtenues de façon théorique, mais sont soit innées, soit s’acquièrent avec l’expérience de terrain (Clément et al., 2009). Pourtant, des études scientifiques ont permis de montrer que le niveau d’expérience des enquêteurs pouvait être lié négativement à l’application, sur le terrain, de méthodes bénéfiques nouvellement apprises (Granhag, Clemens, Strömwall et Giolla, 2015 ; Lafontaine et Cyr, 2016 ; Powell, Hughes-Scholes, Smith et Sharman, 2012).

Notons toutefois que l’essentiel des études scientifiques menées sur la problématique des techniques d’audition de suspects a été conduit dans le contexte policier alors que d’autres institutions judiciaires, potentiellement concernées, ont été négligées. Il en est ainsi des services de douanes, qui réalisent pourtant les mêmes missions que les policiers dans le cadre d’auditions de suspects et qui ont été sous-étudiés dans la littérature (Granhag et al., 2015). Dans une étude testant de façon inédite les compétences des agents douaniers, les auteurs évaluaient la manière avec laquelle ces professionnels utilisaient les preuves matérielles de façon stratégique au cours de l’audition de suspects (Granhag et al., 2015). En effet, une bonne utilisation des preuves est considérée comme un élément important pour une conduite efficace de l’entrevue (Granhag et Hartwig, 2015), et la méthode de l’entretien tactique (c.-à-d. confronter le suspect aux preuves de façon graduelle) est recommandée dans ce cadre (Dando et Bull, 2011). Les résultats ont permis de montrer que, globalement, l’utilisation des preuves était réalisée de manière non stratégique, et que l’expérience de terrain seule, matérialisée par le nombre d’années de travail sans formation, était négativement corrélée à une utilisation stratégique des preuves matérielles. Seuls les enquêteurs ayant reçu une formation théorique à la conduite d’entretien utilisaient les preuves matérielles de façon stratégique. Ces résultats montrent une carence de compétences des agents des douanes, notamment expliquée par le manque de formation théorique. En effet, Jevinga (2005) a mis en évidence ce manque chez les agents douaniers de l’Union européenne, en imputant la faute à divers facteurs tels que l’absence de formateurs internes ou l’insuffisance de budget alloué à la formation.

À notre connaissance, il n’existe pas d’évaluation rigoureuse des pratiques douanières en France en matière de conduite d’auditions de suspects. Or, une telle évaluation constitue un préalable indispensable pour la création de formations futures adaptées aux besoins sur le terrain. C’est le principal objectif de l’étude présentée. Il s’agira ainsi d’explorer et de décrire les perceptions des pratiques des enquêteurs des douanes, dans le contexte français.

Étant donné le manque de formation à l’audition du suspect en France, nous nous attendons à ce que les douaniers déclarent avoir développé leurs compétences à l’aide d’autres sources qu’une formation théorique (c.-à-d. par l’expérience, les collègues, etc.). De plus, nous nous attendons à ce qu’ils déclarent utiliser, dans leurs pratiques, des techniques bénéfiques, mais surtout néfastes, au recueil d’informations. Particulièrement, nous souhaitions observer si les enquêteurs possèdent une présomption de culpabilité (c.-à-d. s’ils ont tendance à penser, en amont de l’audition, que le mis en cause est coupable), et analyser de façon exploratoire si cette caractéristique aurait un impact sur les compétences que les agents disent mobiliser. De plus, nous souhaitions observer l’influence de l’expérience du terrain sur les pratiques perçues des enquêteurs, avec l’hypothèse que les enquêteurs expérimentés devraient utiliser plus de techniques néfastes que les enquêteurs peu expérimentés. En outre, les agents devraient privilégier les questions fermées par rapport aux questions ouvertes, et poser, dans une certaine proportion, des questions dirigées, négatives et complexes.

Méthodologie

Échantillon

Au total, 74 agents des douanes ont répondu au questionnaire (48 hommes, 26 femmes), d’âge moyen de 38,92 ans (SD = 8,06), et d’ancienneté moyenne de 11,52 ans (SD = 6,07), provenant de différents services de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À noter qu’en France, il n’existe qu’une seule école pour les agents douaniers, et que tous les agents sont formés au sein de ce même établissement. Les participants ont répondu de façon volontaire à un questionnaire en ligne. Tous ont été prévenus qu’aucune information personnelle ne serait demandée et que les réponses seraient anonymes.

L’expérience des agents de terrain était mesurée par le nombre d’auditions qu’ils avaient menées depuis leur entrée dans le service des douanes. Au total, 25 agents (34 %) ont déclaré avoir mené moins de 5 auditions, 19 agents (26 %) ont déclaré avoir mené moins de 10 auditions, 18 agents (24 %) ont déclaré avoir mené moins de 15 auditions et 12 agents (16 %) ont déclaré avoir mené plus de 15 auditions.

Mesures et variables à l’étude

Questionnaire autoévaluatif

Dans le but de recueillir les perceptions des compétences et des pratiques des agents des douanes quant à l’audition de suspects, nous avons fait passer un questionnaire autoévaluatif centré sur différents aspects. Premièrement, nous souhaitions observer leur perception de leur degré de compétences (1 item) et de la provenance de ces compétences (3 items), étant donné l’absence de formation proposée en France (Clément et al., 2009). Dans un deuxième temps, nous souhaitions recueillir leur perception de l’audition (c.-à-d., 2 items : objectifs principaux et règles à respecter, selon les agents) de façon à observer si celle-ci était conforme aux recommandations issues de la littérature scientifique. Nous souhaitions particulièrement observer si les enquêteurs avaient internalisé l’idée que l’obtention d’informations était plus importante à atteindre que les aveux de la personne suspectée (Leahy-Harland et Bull, 2017). Ensuite, nous souhaitions recueillir des enquêteurs leur perception des pratiques mises en place au quotidien dans l’audition (34 items). Enfin, des questions démographiques étaient posées (4 items) : âge, sexe, ancienneté au service des douanes, estimation du nombre d’auditions réalisées pendant leur carrière.

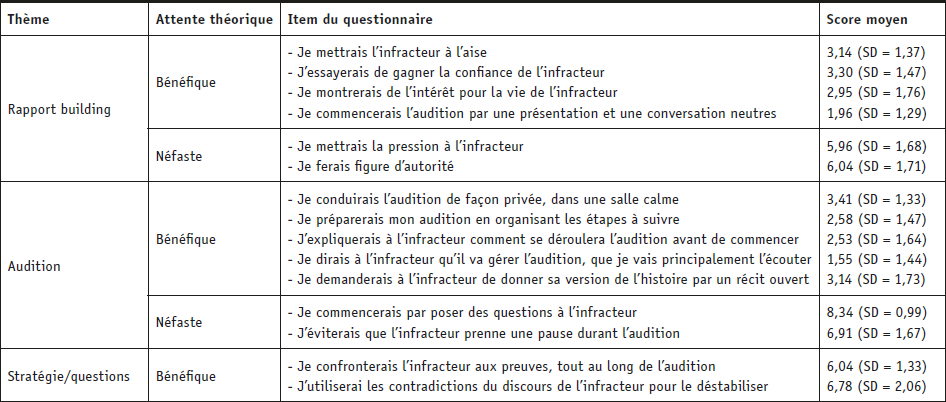

L’organisation du questionnaire était la suivante : les premières questions, mesurées au moyen d’une échelle de 0 à 100 % (0 : pas du tout et 100 : tout à fait), portaient sur leur perception globale du niveau de compétences possédé en matière d’audition de suspects, sur l’apport de compétences par les formations dispensées à l’École des douanes et par l’expérience de terrain. Une question ouverte portait ensuite sur la provenance de ces compétences (ce qui permettait aux agents de citer éventuellement d’autres sources que la formation et l’expérience). Les agents devaient ensuite évoquer, à l’aide de questions ouvertes, ce qu’ils pensaient être les objectifs et les règles à respecter dans l’audition, ces informations étant traitées en fonction de leur fréquence d’apparition. Puis les participants devaient évaluer, grâce à une échelle de type Likert en 11 points, à quel niveau ils emploieraient, lors d’une audition de suspects, différentes techniques listées (1 = pas du tout et 11 = tout à fait). La liste des techniques proposées dans le questionnaire est inspirée à la fois du questionnaire utilisé par Kassin et al. (2007) et de la grille d’observation de Leahy-Harland et Bull (2017). Particulièrement, les propositions portaient sur les catégories suivantes : 1) la création d’une relation de confiance : 4 techniques bénéfiques, 2 techniques néfastes ; 2) la gestion de l’audition : 5 techniques bénéfiques, 2 techniques néfastes ; 3) la stratégie de questionnement : 2 techniques bénéfiques, 14 techniques néfastes ; 4) la posture de l’enquêteur : 3 techniques néfastes ; 5) les réactions émotionnelles : 2 techniques néfastes. Ces 34 items sont présentés avec les résultats dans le Tableau 1. Les questions d’ordre démographique étaient posées à la fin du questionnaire. Le questionnaire est présenté en Annexe A.

Exercice de formulation des questions

Dans le but d’analyser les compétences des agents des douanes en questionnement, nous avons proposé un exercice dont l’objectif était de formuler des questions à poser à un suspect, dans le cadre d’une « affaire type ». Après avoir lu un texte de mise en situation, les participants recevaient pour consigne d’écrire une liste d’une dizaine de questions qu’ils souhaiteraient poser au suspect s’ils étaient l’agent responsable de l’audition. L’objectif de cet exercice était d’évaluer le type de questions formulées par les agents au cours des auditions. Les questions formulées par les enquêteurs étaient ensuite classées de façon dichotomique dans les quatre catégories suivantes : 1) ouvertes / fermées ; 2) neutres / dirigées ; 3) simples / complexes ; 4) positives / négatives. Cette catégorisation répondait aux critères suivants : 1) les questions ouvertes permettent l’obtention d’une réponse riche et détaillée, alors que les questions fermées conduisent généralement à des réponses concises et ciblées ; 2) les questions neutres font référence à une dimension générale (par ex., la couleur), alors que les questions dirigées possèdent un élément, dans leur formulation, qui permet de déduire une réponse, parfois erronée (par ex., bleu) ; 3) les questions simples se rapportent à un seul élément, alors que les questions complexes font référence à plusieurs éléments simultanément ; 4) les questions positives suggèrent que la personne auditionnée peut connaître la réponse, alors que les questions négatives laissent supposer qu’elle ne saura pas répondre à l’enquêteur.

Analyses statistiques

L’essentiel des analyses effectuées était de type descriptif et les mesures portaient sur des positions moyennes sur différentes échelles, ou sur des fréquences d’évocation lorsqu’il s’agissait de réponses à des questions ouvertes. Un exercice de formulation de questions était également proposé. Dans ce cadre, le pourcentage de questions formulées appartenant à chacune des quatre catégories déterminées préalablement était calculé.

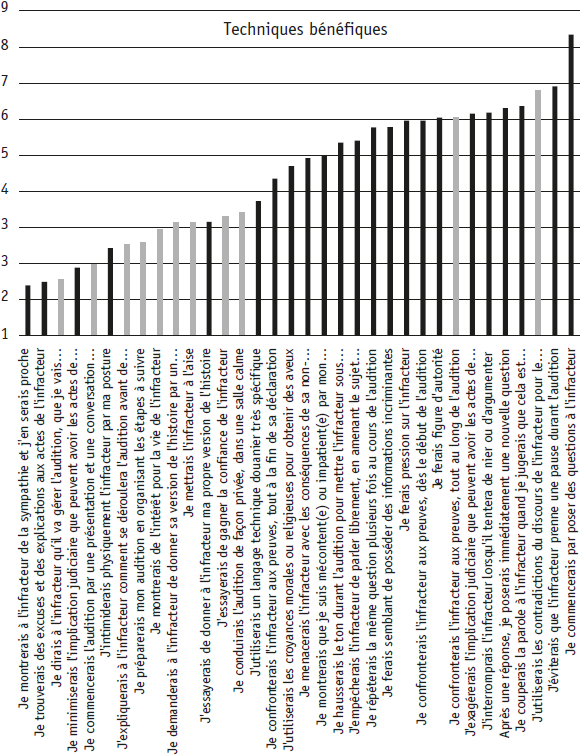

Deux variables inhérentes aux enquêteurs ont par ailleurs été identifiées : l’expérience et la présomption de culpabilité. L’effet de chacune de ces variables sur la fréquence déclarée d’utilisation des différentes techniques proposées dans le questionnaire (34 techniques ; sur une échelle de type Likert en 11 points) a été analysé à l’aide de tests t pour échantillons indépendants.

Résultats

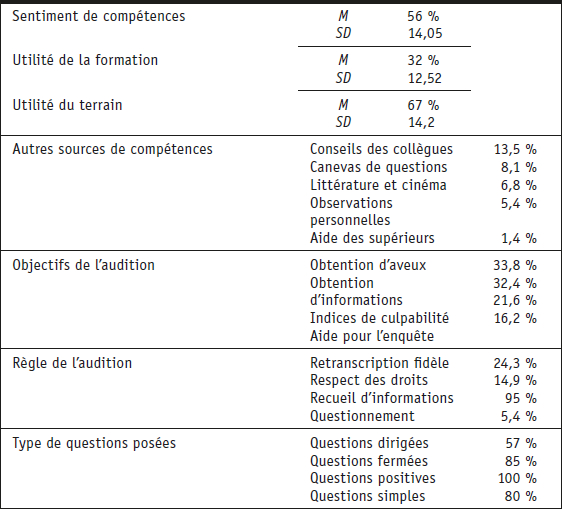

Provenance des compétences des agents

Dans le cadre de l’autoévaluation de leurs compétences, les participants au questionnaire ont déclaré se sentir compétents en techniques d’audition à 56 % en moyenne (SD = 14,05, IC [52,92 ; 59,43]). Par ailleurs, les agents ont jugé la formation théorique apportée par l’École nationale des douanes comme utile à 32 % en moyenne (SD = 12,52, IC [29,36 ; 39,13]), et ont jugé l’expérience apportée par le terrain comme utile à 67 % en moyenne (SD = 14,2, IC [64,33 ; 70,91]). Une comparaison de moyennes a mis en évidence une différence significative entre ces deux sources d’apprentissage, l’expérience du terrain étant jugée comme plus utile que la formation théorique reçue pour leur apport en compétences (t(73) = -15,99, p <,001, d = 3,99).

Une question ouverte supplémentaire a permis de mettre en évidence d’autres sources d’apport de compétences, dont l’ordre est présenté de la plus fréquente à la moins fréquente : 13,5 % des agents ont déclaré obtenir des compétences grâce aux conseils de leurs collègues (n = 10), 8,1 % des agents ont mentionné le canevas de questions « prédéfinies » fourni par leur structure (n = 6) ; 6,8 % agents ont déclaré utiliser des techniques provenant de livres ou de films policiers (n = 5) ; 5,4 % des agents ont déclaré tirer leurs compétences de leurs propres observations et de leurs habitudes (n = 4) ; 1,4 % des agents ont cité l’aide des supérieurs hiérarchiques (n = 1). En outre, 64,8 % des agents n’ont pas déclaré l’existence d’une autre source d’apport de compétences que le terrain (n = 48). À noter que, parmi les 10 agents ayant mentionné l’aide de leurs collègues, l’un d’entre eux a précisé obtenir des conseils d’un collègue ayant participé à une formation continue sur le thème de l’audition, organisée au sein de l’École nationale des douanes.

Perception de l’audition

Une question visait à recueillir l’objectif principal de l’audition perçu par les agents. Les réponses sont présentées dans l’ordre de la plus fréquente à la moins fréquente : 33,8 % des agents (n = 25) ont mentionné l’obtention d’aveux ; 32,4 % des agents (n = 24) ont mentionné l’obtention d’informations sur l’évènement ; 21,6 % des agents (n = 16) ont mentionné l’obtention d’informations liées à la culpabilité (c.-à-d. suffisamment d’éléments pour que le suspect soit considéré comme coupable, sans aveux de sa part) ; 16,2 % des agents (n = 12) ont indiqué apporter leur aide à l’enquête future, au juge ou à l’officier de police judiciaire ; 4,1 % des agents (n = 3) ont indiqué aider à démanteler un potentiel réseau ; 2,7 % des agents (n = 2) ont indiqué faire de la prévention auprès de la personne auditionnée et la prévenir de ses droits ; 2,7 % des agents (n = 2) ont indiqué rédiger un procès-verbal fidèle à la réalité ; 1,4 % des agents (n = 1) ont indiqué faire le lien entre la déclaration du suspect et la réalité de l’évènement, 1,4 % des agents (n = 1) ont indiqué profiter des informations obtenues « à chaud » ; et 1,4 % des agents (n = 1) ont indiqué piéger la personne auditionnée. Ces résultats mettent en évidence le fait que chez 48 % des agents (c.-à-d. la somme des agents ayant cité uniquement « des aveux » [24 %], uniquement « des informations liées à la culpabilité » [15 %], et ces deux éléments ensemble [9 %)]), il existe une présomption de culpabilité, néfaste au recueil d’informations (Hill et al., 2008 ; Kassin et al., 2003).

La seconde question qui visait à recueillir la perception des agents quant à l’audition traitait de la règle principale à respecter dans cette mission. Dans l’ordre de la plus fréquente à la moins fréquente, les réponses obtenues sont les suivantes : 24,3 % des agents (n = 18) ont mentionné devoir retranscrire fidèlement les informations dans le procès-verbal ; 14,9 % des agents (n = 11) respecter la personne auditionnée / ses droits / proposer un avocat ; 9,5 % des agents (n = 7) essayer de recueillir des informations ; 9,5 % des agents (n = 7) recueillir les informations « à chaud » ; 5,4 % des agents (n = 4) poser des questions ; 5,4 % des agents (n = 4) respecter la procédure ; 1,4 % des agents (n = 1) ne pas laisser le suspect parler d’autre chose que de l’évènement.

Tableau 1

Pourcentages moyens de compétences perçues

Note : La consigne donnée aux enquêteurs était la suivante : pouvez-vous indiquer, sur une échelle de 1 (pas du tout) à 11 (tout à fait), à quel point vous utiliseriez les techniques proposées lors d’une audition ?

Compétences perçues

L’analyse de chaque item du questionnaire a permis de mettre en évidence les compétences perçues par les enquêteurs. Ces résultats, présentés dans le Tableau 1, montrent le score moyen d’utilisation perçue de chaque technique. Ces scores moyens ont permis d’établir une « audition type » perçue, qui serait la plus fréquemment mise en place par les enquêteurs, présentée ci-après : l’enquêteur se présente comme une figure d’autorité (M = 6,05, SD = 1,71), commence par poser directement des questions à la personne auditionnée sans lui demander un récit ouvert des évènements (M = 8,34, SD = 0,99). Au cours de son discours, il utilise les incohérences de sa déclaration pour la déstabiliser (M = 6,78, SD = 2,06) et lui présente les preuves matérielles qu’il possède contre elle, tout au long de l’audition (M = 6,04, SD = 1,33). Il évite qu’elle prenne une pause (M = 6,91, SD = 1,67) et lui coupe la parole lorsqu’il juge cela nécessaire (M = 6,36, SD = 1,45), notamment lorsqu’elle tentera de nier ou d’argumenter en faveur de son innocence (M = 6,18, SD = 2,17). Il pose tout de suite une question après une réponse et ne laisse pas de silence (M = 6,31, SD = 1,74). Il fait pression sur elle (M = 5,96, SD = 1,68), notamment en exagérant l’implication judiciaire que peuvent avoir ses actes (M = 6,15, SD = 1,56).

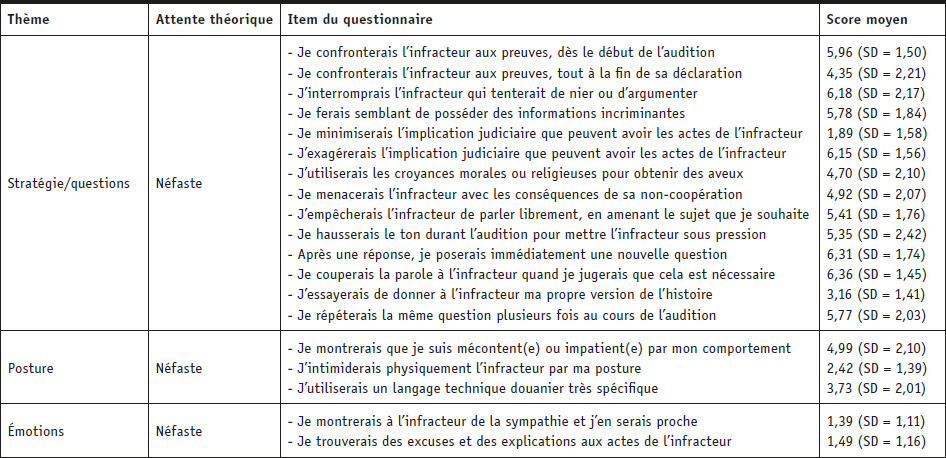

De façon générale, les rangs d’utilisation de chaque technique par les enquêteurs sont présentés à la Figure 1.

L’analyse préalable de la perception de l’audition, et notamment de l’objectif perçu, a permis de mettre en évidence l’existence, chez presque la moitié des agents (48 %), d’une présomption de culpabilité. Cette caractéristique a alors été utilisée, lors des analyses statistiques, comme variable invoquée dans le but d’analyser, de façon exploratoire, si la présomption de culpabilité avait un impact sur les compétences perçues. Les participants au questionnaire de l’étude 1 ont donc été répartis dans deux groupes distincts pour la variable « présomption de culpabilité » (avec versus sans). Dans ce cadre, une série de tests t pour échantillons indépendants a été réalisée de façon à analyser l’influence de la présomption sur les compétences perçues. Les analyses réalisées sont présentées dans le Tableau 2. Plus précisément, une différence significative a été observée pour l’item « j’exagérerais l’implication morale et judiciaire que peuvent avoir les actes de l’infracteur ». En effet, les agents possédant une présomption de culpabilité ont rapporté moins utiliser cette technique (M = 5,78, SD = 1,8, IC [5,18 ; 6,38]) que les agents n’ayant pas mis en avant cette présomption (M = 6,51, SD = 1,19, IC [6,12 ; 6,91]) (t(36) = -2,058, p = 0,043, d = 2,26). De plus, pour l’item « je menacerais l’infracteur avec les conséquences de sa non-coopération », les agents possédant une présomption de culpabilité ont rapporté plus utiliser cette technique (M = 6,08, SD = 1,79, IC [5,49 ; 6,68]) que les agents n’ayant pas mis en avant cette présomption (M = 3,77, SD = 1,66, IC [3,20 ; 3,31]) (t(36) = 5,805, p < 0,001, d = 1,37). De plus, pour l’item « j’empêcherais l’infracteur de parler librement, en amenant le sujet que je souhaite », les agents possédant une présomption de culpabilité ont rapporté plus utiliser cette technique (M = 6,46, SD = 1,35, IC [6,01 ; 6,91]) que les agents n’ayant pas mis en avant cette présomption (M = 4,35, SD = 1,48, IC [3,86 ; 4,84]) (t(36) = 6,42, p < 0,001, d = 1,51). Enfin, pour l’item « je répéterais la même question plusieurs fois au cours de l’audition », les agents possédant une présomption de culpabilité ont rapporté plus utiliser cette technique (M = 6,35, SD = 2,06, IC [5,67 ; 7,04]) que les agents n’ayant pas mis en avant cette présomption (M = 5,19, SD = 1,85, IC [4,57 ; 5,81]) (t(36) = 2,553, p = 0,013, d = 0,60).

Figure 1

Lien entre présomption de culpabilité et compétences perçues

Gris clair = technique bénéfique ; Noir = technique néfaste.

En ordonnée : Score moyen d’usage déclaré (de 1 = pas du tout à 11 = tout à fait).

Lien entre expérience de terrain et compétences perçues

La question démographique ayant mesuré l’expérience des agents, en termes de nombre d’auditions menées, a permis de créer une variable « expérience » (faible versus forte) et de répartir les participants en deux groupes. En effet, selon les recommandations de Powell et al. (2005) sur la maîtrise de l’audition, les agents ayant mené un nombre total d’auditions inférieur à 10 sont considérés comme possédant une « expérience faible », alors que les agents ayant mené un nombre total d’auditions supérieur à 10 une « expérience forte ». Nous avons donc utilisé cette variable invoquée dans le but d’évaluer si l’expérience professionnelle permettait de prédire les compétences perçues. Dans ce cadre, une série de tests t a de nouveau été réalisée de façon à analyser l’influence du niveau d’expérience sur les compétences perçues. Les analyses réalisées sont également visibles dans le Tableau 2. Plus particulièrement, une différence significative a été observée pour l’item « je confronterais l’infracteur aux preuves qui l’incriminent, tout à la fin de l’audition ». En effet, les agents possédant une expérience faible ont rapporté moins utiliser cette technique (M = 3,93, SD = 2,11, IC [3,29 ; 4,57]) que les agents possédant une expérience forte (M = 4,97, SD = 2,25, IC [4,13 ; 5,81]) (t(36) = -2,02, p = 0,047, d = 0,048). De plus, pour l’item « j’utiliserais un langage technique douanier très spécifique », les agents possédant une expérience faible ont rapporté plus utiliser cette technique (M = 4,25, SD = 1,99, IC [3,65 ; 4,86]) que les agents possédant une expérience forte (M = 2,97, SD = 1,85, IC [2,28 ; 3,66]) (t(36) = 2,80, p = 0,007, d = 0,66). De plus, pour l’item « je commencerais l’audition avec une présentation et une conversation neutres », les agents possédant une expérience faible ont rapporté moins utiliser cette technique (M = 1,66, SD = 1,16, IC [1,30 ; 2,01]) que les agents possédant une expérience forte (M = 2,4, SD = 1,38, IC [1,88 ; 2,92]) (t(36) = -2,5, p = 0,015, d = 0,59). Enfin, pour l’item « lorsque l’infracteur aurait répondu à une question, je poserais tout de suite une nouvelle question », les agents possédant une expérience faible ont rapporté plus utiliser cette technique (M = 6,66, SD = 1,55, IC [6,19 ; 7,13]) que les agents possédant une expérience forte (M = 5,8, SD = 1,88, IC [5,10 ; 6,50]) (t(36) = 2,14, p = 0,036, d = 0,51).

Tableau 2

Impact de la présomption et de l’expérience sur les compétences

Les éléments rapportés dans le tableau correspondent aux résultats des t.tests pour chaque item (t) ainsi que le niveau de significativité associé (p). Les * et ** correspondent respectivement à des différences significatives et très significatives.

Formulation des questions

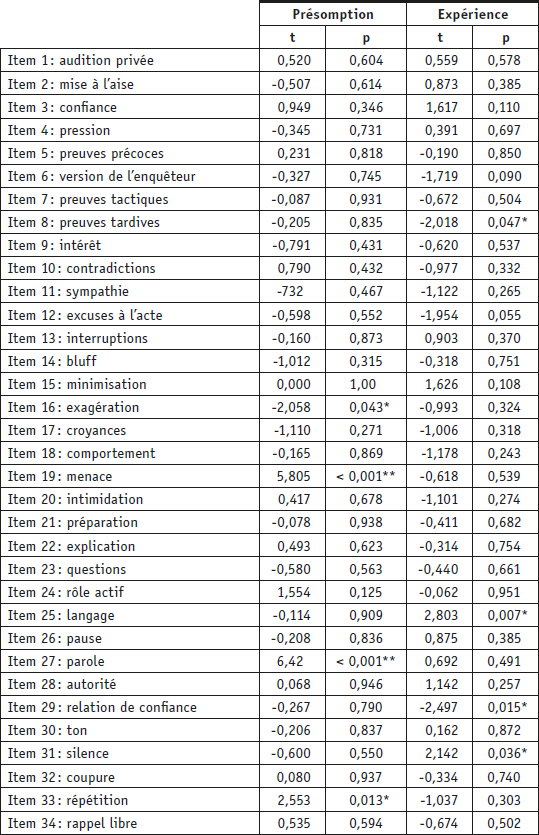

À l’exercice pour lequel les enquêteurs devaient produire des questions pour une audition type, chaque question rédigée a été classée de façon dichotomique à l’intérieur des 4 catégories. En moyenne, les enquêteurs ont posé 7,93 questions (SD = 1,21). Chaque question posée était dirigée ou neutre, fermée ou ouverte, négative ou positive, complexe ou simple. Le classement a mis en évidence les résultats suivants : au total, sur 563 questions analysées, 57 % sont des questions dirigées (n = 321), 85 % sont des questions fermées (n = 479), 100 % sont des questions positives, 80 % sont des questions simples (n = 453). De plus, la première question formulée par chaque agent n’est une question ouverte que dans 12 % des cas (n = 9), ce qui montre que la stratégie de l’entretien en entonnoir est peu utilisée. Ces informations sont présentées dans le Tableau 3, de la même façon que les données descriptives analysées dans cette étude.

Discussion

L’objectif de cette étude était d’analyser les perceptions qu’ont les enquêteurs douaniers de leurs propres compétences, et des pratiques mises en place au quotidien lors des auditions d’individus mis en cause.

Tout d’abord, le sentiment de compétence moyen recueilli, s’élevant à 56 % (sur un maximum de 100), montre que les enquêteurs ont conscience d’une marge d’amélioration possible dans leurs techniques d’audition. De plus, les résultats permettent de conclure que la formation théorique est jugée comme peu utile dans ce domaine, tandis que l’expérience de terrain est perçue comme deux fois plus importante pour l’acquisition des compétences. Ce phénomène avait déjà été observé dans d’autres institutions par Powell et al. (2005). Selon cet auteur, les enquêteurs de police ont tendance à dévaluer la formation théorique en comparaison de l’expérience de terrain et des conseils apportés par les collaborateurs plus expérimentés. Cette évaluation plus positive de l’expérience de terrain, en termes d’apport de compétences, va de pair avec les sources d’apprentissage citées par les participants de la présente étude. En effet, les deux sources de compétences les plus citées sont les conseils des collègues et les « canevas » de questions préétablies fournis par leurs brigades respectives. En France, Clément et al. (2009) ont mis en évidence l’absence de formation aux méthodes d’audition, pouvant ainsi expliquer la désignation d’autres sources d’apprentissage et la faible évaluation de l’intérêt d’une formation théorique. En d’autres mots, il est sans doute plus difficile d’évaluer l’intérêt d’une formation que l’on n’a pas soi-même suivie.

Tableau 3

Données descriptives recueillies

Le manque de formation, d’une part, et la surévaluation de l’expérience du terrain comme source d’apprentissage, d’autre part, peuvent entraîner l’utilisation de techniques néfastes. En effet, selon Lafontaine et Cyr (2016), l’absence de formation est négativement corrélée à l’application de techniques bénéfiques chez les enquêteurs. En accord avec cette observation, les résultats de la présente étude ont mis en évidence le peu d’utilisation de techniques bénéfiques, telles que la création d’une relation de confiance entre l’enquêteur et la personne auditionnée, l’entretien en entonnoir, l’utilisation d’un rappel libre, dont l’efficacité en termes de résultats à l’audition a été demontrée à de nombreuses reprises (Walsh et Bull, 2010). De plus, le traitement des questionnaires a permis de révéler l’utilisation de nombreuses techniques néfastes, qui nuisent à la création d’une relation de confiance et au recueil d’information (par ex. : se présenter comme une figure d’autorité, commencer l’audition par des questions fermées, etc.). Granhag et al. (2015) avaient indiqué, dans un contexte douanier, que l’utilisation de techniques néfastes était positivement corrélée à l’expérience du terrain. En effet, l’utilisation des preuves était réalisée de manière moins stratégique par les enquêteurs expérimentés par rapport aux enquêteurs non expérimentés. De façon à mettre en évidence l’impact de l’expérience sur l’utilisation de techniques néfastes, nous avons souhaité observer le lien entre les pratiques utilisées telles que déclarées par les douaniers et l’expérience de terrain, matérialisée par le nombre d’auditions menées (Powell et al., 2005). Les résultats de la présente étude montrent qu’une seule technique néfaste est plus utilisée par les agents expérimentés, par rapport aux agents peu expérimentés : le fait de présenter les preuves matérielles de façon non stratégique (c.-à-d. tout à la fin de l’audition, plutôt que graduellement). Selon l’étude menée par Dando et Bull (2011) sur les techniques de présentation des preuves matérielles, le fait de présenter les preuves graduellement supplantait une présentation « précoce » (c.-à-d. tout au début de l’audition) ou « tardive » (c.-à-d. tout à la fin de l’audition) en termes d’efficacité en matière de détection du mensonge. Ces résultats rejoignent les observations réalisées par Granhag et al. (2015), selon lesquelles l’utilisation des preuves matérielles est une compétence uniquement partiellement acquise chez les agents des douanes. Aucune autre différence n’a été observée entre les enquêteurs expérimentés et peu expérimentés en matière d’usage de techniques néfastes. Au contraire, l’étude de l’impact de l’expérience a montré une différence en ce qui a trait à trois techniques profitables : les enquêteurs expérimentés préfèrent prendre du temps pour construire une relation avec les mis en cause, utiliser un vocabulaire adapté à ces derniers, et laisser des silences lors de l’audition. De façon générale, ces observations montrent que, mis à part l’utilisation des preuves matérielles, l’expérience de terrain semble utile à la mise en pratique de certaines techniques bénéfiques. Ces résultats vont dans le sens du modèle d’acquisition de compétences de Dreyfus (2004), selon lequel l’apprentissage d’une tâche se fait par la compréhension de cette dernière, de ses composantes, et des comportements qui sont bénéfiques ou néfastes à son application. De plus, le modèle de l’autodétermination de Deci et Ryan (2002) pourrait également expliquer ces observations. En effet, selon les études sur la motivation à réaliser une tâche, les enquêteurs les plus expérimentés pourraient posséder un sentiment d’efficacité personnelle plus élevé, entraînant une volonté de pratiquer un plus grand nombre d’auditions que les enquêteurs possédant un faible sentiment d’auto-efficacité. C’est alors le « cercle vertueux » du sentiment de compétences, associé à un exercice plus fréquent, qui pourrait expliquer la performance des agents expérimentés (Judge, Jackson, Shaw, Scott et Rich, 2007). Il est toutefois important de noter que les enquêteurs douaniers, de façon générale, conduisent moins d’auditions que les enquêteurs de police ou de gendarmerie, et ont alors une expérience plus restreinte.

Hormis le niveau d’expérience des professionnels, la présomption de culpabilité peut également avoir un impact sur les pratiques déclarées. Hill et al. (2008) ont en effet montré qu’il existait, chez les enquêteurs, une tendance à penser que l’individu mis en cause est coupable. Ce phénomène pousse alors les agents à placer en objectif premier de l’audition l’obtention d’aveux, provoquant alors l’utilisation de comportements néfastes et de techniques coercitives (Leahy-Harland et Bull, 2017). Dans la présente étude, une présomption de culpabilité a été dégagée chez près de la moitié (48 %) des enquêteurs. En effet, deux des trois objectifs les plus fréquemment cités par ces derniers étaient l’obtention d’aveux et d’informations liées à la culpabilité. Le taux de présomption ici observé est supérieur à celui mis en évidence dans certaines études. Par exemple, Walsh et Bull (2011) avaient montré que 25 % des enquêteurs de police sondés rapportaient penser, au début de l’audition, que le suspect était coupable. Nous avons donc souhaité observer l’impact de la présomption sur l’utilisation des techniques, et les résultats ont permis de montrer que les enquêteurs convaincus de la culpabilité des mis en cause proféraient plus de menaces, prenaient une place centrale dans l’audition et répétaient plusieurs fois les mêmes questions. Au-delà de l’impact néfaste avéré de ces comportements sur le recueil d’informations, de telles pratiques peuvent avoir pour effet de provoquer chez la personne auditionnée un biais d’autoréalisation des prophéties (Hill et al., 2008). En effet, la situation d’inconfort psychologique provoquée par un enquêteur confrontationnel et menaçant entraîne chez la personne auditionnée une tendance à adopter une gestuelle que les individus interprètent, à tort, comme vectrice d’un discours malhonnête (par ex., évitement du regard, mouvements répétitifs des membres, etc. ; voir Bond et DePaulo, 2006 ; Hill et al., 2008). Cette interprétation peut alors provoquer chez l’enquêteur un renforcement de la menace, poussant parfois jusqu’à de désastreuses conséquences telles que les faux aveux (Gudjonsson, 2003 ; Kassin et al., 2003 ; Kassin et Gudjonsson, 2004).

Il est toutefois important de noter que le contexte de travail des enquêteurs ayant participé à cette étude est particulier. Plus précisément, les agents de la Sûreté douanière travaillent dans des brigades dont les auditions sont uniquement menées dans le cadre de flagrances, où les suspects sont arrêtés en possession de marchandises ou liquidités illégales. Cette particularité semble pouvoir expliquer la part importante de présomption de culpabilité observée, le nombre de personnes innocentes auditionnées étant très faible dans ce type de mission. De façon à pouvoir étendre les observations réalisées à l’ensemble des enquêteurs douaniers, il aurait fallu obtenir des réponses au questionnaire de la part d’agents de la seconde branche de missions des douanes : les opérations commerciales (c.-à-d. les agents qui accompagnent les entreprises dans leurs démarches commerciales, et sont alors amenés à effectuer des auditions dans le cadre de contrôles financiers de routine, et non de flagrance). Les résultats présentés dans cette étude ne sont donc généralisables qu’aux enquêteurs de la Sûreté douanière.

Les résultats du questionnaire ont également permis de montrer que les enquêteurs, expérimentés ou non, rapportaient employer des techniques avantageuses pour les résultats de l’audition, telles que l’utilisation des preuves et des incohérences dans le but d’obtenir des informations incriminantes, et la mobilisation des incohérences du discours de l’infracteur pour déstabiliser ce dernier. Ces observations rejoignent à nouveau le modèle de Dreyfus (2004), selon lequel des adultes sans formation théorique peuvent également acquérir des compétences dans leurs missions. En outre, les deux règles à respecter dans l’audition les plus citées par les enquêteurs étaient la retranscription fidèle de la déclaration du mis en cause, et le respect des droits et demandes de ce dernier. Ces résultats montrent que la formation sur la procédure d’opérationnalisation des enquêtes proposée à l’École des douanes (c.-à-d. formation sur la gestion des procédures administratives et la transmission des dossiers judiciaires, durant laquelle la forme rédigée de l’audition est abordée sommairement) a pu avoir un impact positif sur les comportements des enquêteurs. Les résultats traités dans la présente étude montrent l’intérêt de l’expérience du terrain dans l’apport de compétences utiles, mais mettent également l’accent sur l’utilisation de comportements néfastes entraînée par l’absence de formation.

Les résultats jusqu’ici énoncés traitaient de l’observation de l’utilisation de techniques bénéfiques et néfastes, et de leurs liens avec l’expérience et la présomption de culpabilité. Toutefois, la première limite à ce recueil d’information est que le questionnaire utilisé est inspiré d’un questionnaire (Kassin et al., 2007) et d’une grille d’observation (Leahy-Harland et Bull, 2017) destinés à des agents de police et non des douanes. Des habitudes douanières non anticipées existent alors peut-être, mais n’ont pas pu être recueillies dans ce questionnaire. Cette limite souligne la nécessité de poursuivre les études sur la population douanière encore trop peu étudiée dans la littérature, et de mieux adapter les questionnaires utilisés dans ce cadre (Granhag et al., 2015). De plus, parmi les 34 items présentés aux agents, 23 sont des techniques néfastes. Cette part non équivalente de techniques néfastes présentées entraîne une difficulté à mettre en lumière l’utilisation de techniques bénéfiques. La création d’un questionnaire plus équitable, ou basé sur l’utilisation de questions ouvertes, permettrait d’améliorer la neutralité des informations recueillies. En outre, une deuxième limite de ces résultats porte sur la faible taille de l’échantillon de participants (n = 74) ayant répondu au questionnaire. Un élargissement de l’échantillon serait utile à un recueil de perceptions plus large.

La troisième limite de notre étude porte sur la difficulté de tirer des conclusions sur les compétences et comportements réels des enquêteurs, les mesures ici recueillies étant autorapportées. En effet, Van De Mortel (2008) a mis en évidence l’existence d’un biais de désirabilité sociale dans les réponses de professionnels à des questionnaires, les poussant à ne pas toujours déclarer des comportements fidèles à la réalité. Ce phénomène a été observé dans le milieu judiciaire par Bull et Soukara (2010), puisque les enquêteurs interrogés et observés dans leur étude surévaluaient leur utilisation de techniques bénéfiques. C’est pourquoi nous avons proposé aux participants à cette étude un exercice permettant d’analyser leurs compétences réelles en questionnement. À la suite de la lecture d’un cas pratique, les agents qui devaient formuler les questions qu’ils poseraient au mis en cause ont proposé une majorité de questions dirigées, fermées, et ont sous-utilisé la technique de l’entretien en entonnoir, les questions neutres et ouvertes. Ces observations rejoignent les conclusions habituelles portant sur les compétences en questionnement des enquêteurs, qui utilisent trop souvent de questions fermées inappropriées, de questions dirigées, et de questions répétées, et ce, avec tous types de publics (c.-à-d. mis en cause mais également témoins, victimes, adultes, enfants et adolescents ; voir Dodier, 2017 ; Powell et al., 2012). Toutefois, le fait que les réponses obtenues dans le cadre de cet exercice aient été recueillies par écrit est à prendre en considération. En effet, les divergences entre les discours oraux et écrits rendent difficile la tâche de généraliser les conclusions des uns aux autres (Louwerse, McCarthy, McNamara et Graesser, 2004). Cette mise en garde est d’autant plus à prendre en compte que les résultats ne montrent l’utilisation d’aucune question négative sur un total de 563, ce qui semble peu réaliste au vu de l’analyse préalable de questions dans le cadre de discours oraux (Powell et al., 2012).

De façon générale, les résultats observés dans le cadre de la présente étude sont similaires à ceux observés aux États-Unis et au Canada (Kassin et al., 2007), ainsi qu’en Grande-Bretagne (Bull et Soukara, 2010). Au vu des résultats de ces différentes études portant sur les pratiques déclarées, il est possible de supposer que les techniques réellement utilisées par les agents des douanes seraient de qualité encore plus faible, le phénomène de désirabilité sociale entraînant une surestimation des compétences dans les mesures autorapportées (Van de Mortel, 2008). Or, rappelons que l’usage de techniques d’entretien inadaptées risque d’engendrer des résultats d’enquêtes médiocres en raison d’un recueil d’informations pauvre et d’un manque de neutralité de l’enquêteur, ces deux facteurs pouvant être à l’origine d’une augmentation du nombre d’erreurs et de faux aveux (Leahy-Harland et Bull, 2017). Une large observation sur le terrain des pratiques mises en place serait nécessaire afin d’apporter un appui à cette supposition.

Les résultats de notre étude et les analyses précédentes réalisées dans différents pays auprès d’agents d’institutions judiciaires permettent de préconiser néanmoins l’apport de formations adaptées aux enquêteurs français. En effet, les résultats de Bull et Soukara (2010) et de Leahy-Harland et Bull (2017) montrent une tendance générale des agents à accepter et appliquer, du moins partiellement, le cadre théorique de la méthode préconisée par leurs institutions, et ainsi à mobiliser plus de comportements bénéfiques et moins de comportements néfastes. L’utilisation de méthodes bénéfiques par les agents français ayant participé à cette étude, malgré le manque de fondation théorique, indique l’existence d’autres sources d’apport de compétences, telles que l’expérience du terrain par exemple. Toutefois, l’utilisation persistante de techniques néfastes traduit l’insuffisance de ces sources, et le besoin de formation au sein des institutions françaises. Les préconisations formulées par les auteures de cette étude, en termes de formation, sont l’utilisation d’une version française adaptée du protocole PEACE ou de l’entretien cognitif pour suspects, dont l’efficacité des principes fondamentaux a déjà été montrée dans le cadre d’études de terrain ou de laboratoire (Walsh et Bull, 2010). Enfin, de façon à améliorer la représentation de l’utilité des formations, il serait pertinent de travailler à la modification de cette perception, en valorisant l’expérience vicariante et l’implication d’agents formés dans les cursus théoriques (Deci et Ryan, 2002).

Conclusion

Cette étude auprès d’une population largement sous-étudiée dans la littérature a permis de dresser un portrait nuancé des pratiques autodéclarées des enquêteurs douaniers. D’un côté, ils ont indiqué utiliser des techniques recommandées pour le bon déroulement de l’interrogatoire de suspects, y compris lorsqu’ils possédaient un certain niveau d’expérience. D’un autre côté, ils semblent user de manière prépondérante de techniques néfastes, ceci étant probablement lié au manque de formation et à une certaine présomption de culpabilité. Afin de pallier ces limitations, une formation théorique adaptée apparaît indispensable. Elle devra toutefois répondre à un certain nombre de défis liés notamment aux contraintes de terrain et à la perception des enquêteurs, qui semblent privilégier l’expérience à la formation théorique. L’enjeu sera également d’éviter certains écueils déjà mis en évidence dans la littérature au sujet des formations théoriques aux méthodes d’entretien (voir, par exemple, Hirn Mueller, Schreiber Compo, Molina, Bryon et Pimentel, 2015), en ne sous-estimant pas l’importance de la mise en oeuvre et du suivi continu afin de produire des effets à long terme.

Appendices

Annexe

Annexe A. Questionnaire

La profession d’agent des douanes nécessite l’application de différentes missions et activités, et l’une d’elles est l’audition d’infracteurs ou de mis en cause. L’objectif de ce questionnaire est de recueillir votre perception sur cette mission.

Vos réponses sont et resteront anonymes. C’est pourquoi vous pouvez répondre le plus sincèrement possible aux questions qui vous seront posées.

-

Indiquez par un trait sur la jauge à quel point vous avez des compétences pour l’audition.

0 % ______________________________________________________________________________ 100 %

-

Indiquez par un trait sur la jauge à quel point la formation à l’École nationale des douanes vous a apporté des compétences.

0 % ______________________________________________________________________________ 100 %

-

Indiquez par un trait sur la jauge à quel point vous pensez que l’expérience du terrain vous apporte des compétences.

0 % ______________________________________________________________________________ 100 %

-

Si vos connaissances proviennent d’ailleurs que de la formation, pouvez-vous préciser d’où ?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

-

Listez 3 objectifs à atteindre dans cette mission

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

-

Listez 3 règles importantes à respecter dans cette mission

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Dans la partie suivante, pouvez-vous indiquer, sur une échelle de 1 (pas du tout) à 11 (tout à fait), à quel point vous utiliseriez les techniques proposées lors d’une audition ?

-

Je conduirais l’audition de façon privée, dans une salle calme

-

Je mettrais l’infracteur à l’aise

-

J’essayerais de gagner la confiance de l’infracteur

-

Je ferais pression sur l’infracteur

-

Je confronterais l’infracteur aux preuves qui l’incriminent, dès le début de l’audition

-

J’essayerais de donner à l’infracteur ma propre version de l’histoire

-

Je confronterais l’infracteur aux preuves qui l’incriminent, tout au long de l’audition

-

Je confronterais l’infracteur aux preuves qui l’incriminent, tout à la fin de sa déclaration

-

Je montrerais de l’intérêt pour la vie de l’infracteur

-

J’utiliserai les contradictions du discours de l’infracteur pour le déstabiliser

-

Je montrerais à l’infracteur de la sympathie et j’en serais proche

-

Je trouverais des excuses et des explications aux actes de l’infracteur

-

J’interromprais dès que possible les moments où l’infracteur tenterait de nier ou d’argumenter

-

Je ferais semblant de posséder des informations incriminantes

-

Je minimiserais l’implication morale et judiciaire que peuvent avoir les actes de l’infracteur

-

J’exagérerais l’implication morale et judiciaire que peuvent avoir les actes de l’infracteur

-

J’utiliserais les croyances morales ou religieuses de l’infracteur pour obtenir des aveux

-

Je montrerais à l’infracteur que je suis mécontent(e) ou impatient(e) par mon comportement

-

Je menacerais l’infracteur avec les conséquences de sa non-coopération

-

J’intimiderais physiquement l’infracteur par ma posture

-

Je préparerais mon audition, avant d’entendre l’infracteur, en organisant les étapes à suivre

-

J’expliquerai à l’infracteur comment se déroulera l’audition avant de commencer

-

Je commencerais par poser des questions à l’infracteur

-

Je dirais à l’infracteur que c’est lui qui va gérer l’audition, que je vais principalement l’écouter

-

J’utiliserais un langage technique douanier très spécifique

-

J’éviterais que l’infracteur prenne une pause durant l’audition

-

J’empêcherais l’infracteur de parler librement, en amenant le sujet que je souhaite

-

Je ferais figure d’autorité

-

Je commencerais l’audition avec une présentation et une conversation neutres

-

Je hausserais le ton à certains moments de l’audition pour faire pression sur l’infracteur

-

Lorsque l’infracteur aurait répondu à une question, je poserais tout de suite une nouvelle question

-

Je couperais la parole à l’infracteur quand je jugerais que cela est nécessaire

-

Je répéterais la même question plusieurs fois au cours de l’audition

-

Je demanderais à l’infracteur de donner sa propre version de l’histoire par un récit ouvert

S’il y a d’autres techniques que vous connaissez et que vous utilisez, pouvez-vous les lister ?

La partie suivante est une mise en situation. Après avoir lu le petit texte décrivant un évènement, pouvez-vous rédiger une liste de questions que vous poseriez à l’infracteur dans cette situation ?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Mise en situation :

À la gare de péage proche de votre brigade, vous procédez au contrôle d’un individu et de son véhicule personnel. Vous observez que l’homme a en sa possession 8000 € en espèces et 22 grammes de résine de cannabis. Vous procédez au transfert de la personne à la brigade pour réaliser son audition. Après avoir posé les questions d’usage (décliné l’identité de la personne), quelles questions pourriez-vous poser pour obtenir des informations sur les éléments trouvés dans la voiture ?

Rédigez une liste d’une dizaine de questions que vous aimeriez poser à la personne :

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Quel est votre âge ? ____________

Genre ? ![]() Femme

Femme ![]() Homme

Homme

Depuis combien de temps travaillez-vous au service des douanes ?

_____________

Combien d’auditions avez-vous menées ?

![]() Moins de 5

Moins de 5 ![]() Entre 5 et 10

Entre 5 et 10 ![]() Entre 10 et 15

Entre 10 et 15 ![]() Plus de 15

Plus de 15

Conflit d’intérêts : Pas de conflit d’intérêts à déclarer.

Accords éthiques : Cette étude a été conduite en conformité avec la loi française régissant le cadre éthique des recherches impliquant la personne humaine (loi Jardé, 2012).

Notes

Références

- Bond, C. F. et DePaulo, B. M. (2006). Accuracy of deception judgments. Personality and Social Psychology Review, 10(3), 214-234.

- Bull, R. et Soukara, S. (2010). Four studies of what really happens in police interviews. Dans G. D. Lassiter et C. A. Meissner (dir.), Police interrogations and false confessions : Current research, practice, and policy recommendations. (p. 81-95). Washington, DC : American Psychological Association.

- Clément, S., Van de Plas, M., Van den Eshof, P. et Nierop, N. (2009). Investigative interviewing in France, Belgium and the Netherlands. Something is moving. Dans T. Williamson, B. Milen et S. P. Savage (dir.), International development in investigative interviewing (p. 66-91). Cullompton, Royaume-Uni : Willan Publishing.

- Dando, C. et Bull, R. (2011). Maximising opportunities to detect verbal deception : Training police officers to interview tactically. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 8(2), 189-202.

- Deci, E. L. et Ryan, R. M. (2002). An overview of self-determination theory : An organismic dialetical perspective. Dans E. L. Deci et R. M. Ryan (dir.), Handbook of self-determination research (p. 3-33). Rochester, NY : University of Rochester Press.

- Dodier, O. (2017). Les adolescents en situation de témoignage oculaire : d’observations de terrain à l’étude d’un protocole d’audition judiciaire en laboratoire. (Thèse de doctorat, Université Clermont Auvergne). Repéré à https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01787138/

- Dreyfus, S. E. (2004). The five-stage model of adult skill acquisition. Bulletin of Science, Technology & Society, 24(3), 177-181.

- Granhag, P. A., Clemens, F., Strömwall, L. A. et Mac Giolla, E. (2015). Crime on the border : Use of evidence in customs interview. Archives of Forensic Psychology, 1, 1-13.

- Granhag, P. A. et Hartwig, M. (2015). The strategic use of evidence (SUE) technique : A conceptual overview. Dans P. Grandhag, A. Vrij et B. Verschuere (dir.), Deception detection : New challenges and cognitive approaches (p. 231-251). Chichester, Royaume-Uni : John Wiley & Sons.

- Gudjonsson, G. H. (2003). The psychology of interrogations and confessions : A handbook. Chichester, Royaume-Uni : Wiley.

- Hill, C., Memon, A. et McGeorge, P. (2008). The role of confirmation bias in suspect interviews : A systematic evaluation. Legal and Criminological Psychology, 13, 357-371.

- Hirn Mueller, D., Schreiber Compo, N., Molina, J., Bryon, A. et Pimentel, P. S. (2015). Productive and counterproductive interviewing techniques : Do law enforcement investigators know the difference ? Psychology, Public Policy, and Law, 21(3), 295-308.

- Jevinga, I. (2005). Teaching of customs officers according to college programs in Riga Technical University. Jurisprudencija, 73, 58-62.

- Judge, T. A., Jackson, C. L., Shaw, J. C., Scott, B. A. et Rich, B. L. (2007). Self-efficacy and work-related performance : The integral role of individual differences. Journal of Applied Psychology, 92(1), 107-127.

- Kassin, S. M. et Gudjonsson, G. H. (2004). The psychology of confessions : A review of the literature and issues. Psychological Science in the Public Interest, 5(2), 35-69.

- Kassin, S. M., Goldstein, C. J. et Savitsky, K. (2003). Behavioral confirmation in the interrogation room : On the dangers of presuming guilt. Law and Human Behavior, 27(2), 187-203.

- Kassin, S. M., Leo, R. A., Meissner, C. A., Richman, K. D., Colwell, L. H., Leach, A.-M. et La Fon, D. (2007). Police interviewing and interrogation : A self-report survey of police practices and beliefs. Law and Human Behavior, 31(4), 381-400.

- Klaver, J., Gordon, R. V. et Lee, Z. (2003, juillet). Differential effects of minimization and maximization interrogation techniques and the role of plausibility in an experimental false confession paradigm. Communication présentée au International and Interdisciplinary Psychology & Law Conference, Édimbourg, Écosse.

- Lafontaine, J. et Cyr, M. (2016). A study of the relationship between investigators’ personal characteristics and adherence to interview best practices in training. Psychiatry, Psychology and Law, 23(5), 782-797.

- Leahy-Harland, S. et Bull, R. (2017). Police strategies and suspect responses in real-life serious crime interviews. Journal of Police and Criminal Psychology, 32(2), 138-151.

- Loftus, E. F. et Palmer, J. C. (1974). Reconstruction of automobile destruction : An example of the interaction between language and memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13(5), 585-589.

- Louwerse, M. M., McCarthy, P. M., McNamara, D. S. et Graesser, A. C. (2004). Variation in language and cohesion across written and spoken registers. Dans K. Forbus, D. Gentner et T. Regier (dir.), Proceedings of the 26th Annual Conference of the Cognitive Science Society (p. 843-848). Mahwah, NJ : Erlbaum.

- Powell, M. B., Fisher, R. P. et Wright, R. (2005). Investigative interviewing. Dans N. Brewer et K. D. Williams (dir.), Psychology and law : An empirical perspective (p. 11-42). New York, NY : Guilford Press.

- Powell, M. B., Hughes-Scholes, C. H., Smith, R. et Sharman, S. J. (2012). The relationship between investigative interviewing experience and open-ended question usage. Police Practice and Research : An International Journal, 15(4), 283-292.

- St-Yves, M. et Deslauriers-Varin, N. (2009). The psychology of suspects’ decision-making during interrogation. Dans R. Bull, T. Valentine et T. Williamson (dir.), Handbook of psychology of investigative interviewing : Current developments and future directions (p. 1-15). Chichester, Royaume-Uni : Wiley.

- Van de Mortel, T. F. (2008). Faking it : Social desirability response bias in self-report research. Australian Journal of Advanced Nursing, 25(4), 40-48.

- Vrij, A., Leal, S., Mann, S., Vernham, Z. et Brankaert, F. (2015). Translating theory into practice : Evaluating a cognitive lie detection training workshop. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 4(2), 110-120.

- Wakefield, H. et Underwager, R. (1998). Coerced or nonvoluntary confessions. Behavioural Sciences and the Law, 16(4), 423-440.

- Walsh, D. et Bull, R. (2010). What really is effective in interviews with suspects ? A study comparing interviewing skills against interviewing outcomes. Legal and Criminological Psychology, 15(2), 305-321.

- Walsh, D. et Bull, R. (2011). Benefit fraud investigative interviewing : A self-report study of investigation professionals’ beliefs concerning practice. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 8(2), 131-148. http://dx.doi.org/10.1002/jip.137

- White, W. S. (2003). Miranda’s warning protections : Police interrogation practices after Dickerson. Ann Arbor, MI : University of Michigan Press.

List of figures

Figure 1

Lien entre présomption de culpabilité et compétences perçues

List of tables

Tableau 1

Pourcentages moyens de compétences perçues

Tableau 2

Impact de la présomption et de l’expérience sur les compétences

Tableau 3

Données descriptives recueillies