Abstracts

Résumé

Ce texte fait état de la première année de réflexion d’un comité ad hoc composé de praticiens et d’universitaires ayant pour mandat de réfléchir à la possible professionnalisation de la criminologie. Il présente aussi les résultats d’un sondage réalisé auprès de 340 criminologues québécois. Ceux-ci travaillent essentiellement dans les Centres jeunesse, pour le ministère du Solliciteur général du Canada, dans les organismes communautaires, pour le ministère de la Sécurité publique et les centres de réadaptation pour alcooliques/toxicomanes. Ils sont confrontés à plusieurs dilemmes éthiques et ressentent le besoin de mettre en place de meilleurs mécanismes de régulation de leurs pratiques. Les conclusions soutiennent tout d’abord que la formation universitaire des criminologues les qualifie à poser des actes déjà partagés par un certain nombre de professionnels. Elles affirment aussi que les actes posés par les criminologues ont besoin d’être encadrés par des mécanismes de formation continue et un code de déontologie, notamment parce que les droits et les intérêts des victimes, des délinquants et de la communauté s’y trouvent généralement engagés, de manière simultanée, dans des décisions souvent rendues dans un contexte d’autorité et qui impliquent de nombreux risques de préjudices.

Abstract

This article presents the first year’s thoughts of an ad hoc committee formed by clinicians and researchers whose mandate is to think about criminology’s possible professionalization. It also discusses the results of a survey completed by 340 Quebec criminologists, who for the most part work in the Centres Jeunesse, for the Solicitor General of Canada, in community organizations, for the Public Security Department, or in rehabilitation/detoxification centers. These criminologists are confronted with multiple ethical dilemmas, and feel the need to create guidelines and improved regulation mechanisms for their practices. The article’s conclusions first highlight that criminologists’ university training qualifies them to perform acts already carried out by a certain number of professionals. The conclusions also emphasize the need for criminologists’ acts to be supervised by continuing education mechanisms and by a deontological code, particularly given that the rights and the interests of victims, delinquents and community are generally all concerned by those decisions often taken in an authority context and involving numerous risks of prejudice.

Article body

1. Introduction

Dans un rapport précédemment demandé par madame Linda Goupil (alors ministre responsable de l’application des lois professionnelles pour le gouvernement du Québec), le comité présidé par le Dr Roch Bernier recommanda, en juin 2002, la création de nouveaux ordres professionnels dans les domaines de la santé et des relations humaines. Du même coup, les signataires souhaitaient aussi modifier la portée des lois professionnelles, c’est-à-dire en arriver à définir des champs [ex. : « les champs de pratique recommandés par le Groupe de travail couvrent généralement les activités cliniques du professionnel, celles qui se font en relation directe avec la clientèle », Bernier et al. (2002 : 149)] et des actes réservés [ex. : « Dans le secteur de la santé mentale et des relations humaines, les activités ont été réservées, (par exemple) : évaluer le fonctionnement psychologique ou évaluer les troubles de la personnalité »], plutôt que des titres d’emplois réservés [ex. : « La seule réserve du titre (d’emploi) n’assure pas la protection du public et entraîne une prolifération d’appellations » p. 52].

Les travaux du Groupe de travail ministériel s’échelonnèrent sur deux ans et les recommandations visèrent 25 ordres professionnels, engagés dans la santé et les relations humaines. En page 135 du rapport, les signataires écrivirent avoir été :

sensibilisé[s] au fait que des intervenants détenant une formation universitaire sont présents dans différents milieux, qu’ils contribuent à l’application de lois et qu’ils exécutent des activités qui feront l’objet d’une recommandation de réserve aux professionnels membres d’un ordre. Il s’agit plus particulièrement des criminologues [nous soulignons] et des sexologues. Entre autres, des travaux ont déjà été entrepris en ce qui concerne les sexologues afin que ces derniers intègrent le système professionnel.

p. 135

Les membres recommandaient donc (Recommandation 59) :

que la possibilité d’intégrer les criminologues et les sexologues au système professionnel [nous soulignons] soit analysée. Le Groupe de travail considère que les criminologues et les sexologues devraient, en attendant la décision relative à leur intégration au système professionnel, continuer à pratiquer les activités qu’ils exercent actuellement dans le secteur de la santé mentale et des relations humaines, dont la psychothérapie.

p. 135

Dans la foulée de ce volumineux rapport (400 pages), un comité ad hoc[1] a débuté ses travaux afin d’échafauder un projet d’ordre professionnel pour les criminologues. Il a rapidement reçu l’appui de la Société de criminologie du Québec et celui de l’École de criminologie de l’Université de Montréal. L’assemblée départementale de celle-ci donna par la suite à son comité de coordination de l’enseignement clinique le mandat de travailler conjointement avec le comité initial. Les lignes qui suivent font état d’une première année de réflexion sur cette possible professionnalisation de la criminologie. Elles soutiennent, entre autres, que les interventions ou « actes » posés par les criminologues ont besoin d’être encadrés par un ordre, notamment parce que les droits et les intérêts des victimes, des délinquants et de la communauté s’y trouvent généralement engagés, de manière simultanée, dans des décisions souvent rendues dans un contexte d’autorité, qui comportent une gestion des risques de passage à l’acte ou de récidive et qui impliquent de nombreux préjudices possibles.

2. Portrait des pratiques criminologiques au Québec

Plus de 2 000 criminologues interviennent dans toutes les régions du Québec. Ils se retrouvent dans divers secteurs tels que les centres de détention provinciaux et les services de probation (réinsertion sociale des détenus), les pénitenciers fédéraux et les libérations conditionnelles, la Direction de l’évaluation et des services en milieu ouvert (DESMO), certains ministères, les hôpitaux oeuvrant en psychiatrie légale, les centres résidentiels communautaires, les milieux policiers, les centres locaux de services communautaires (CLSC), les Centres jeunesse (ou CPEJ), les centres de désintoxication, les organismes communautaires, les groupes de défense des droits ou les centres d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence familiale.

Entre septembre 2003 et janvier 2004, plus de 2 000 anciens diplômés de l’École de criminologie ont été identifiés grâce à deux listes d’adresses, l’une fournie par l’Association des anciens diplômés de l’Université de Montréal et l’autre extraite du site Internet ‹Criminologie.com›. De ce nombre, il est impossible de savoir combien de sujets ont effectivement reçu le questionnaire envoyé. Il est néanmoins certain que 320 réponses ont été reçues, ce qui équivaut à un taux de réponse d’au moins 15 %. Les lignes qui suivent présentent les principaux résultats de ce coup de sonde.

Plus des trois quarts des criminologues ayant participé au sondage (78,1 %) ont obtenu un baccalauréat. Quant aux autres, ils détiennent un diplôme de 2e cycle (18,9 %) ou de 3e cycle (2,7 %). Au tableau 1, on peut observer qu’ils exercent leurs activités dans des milieux très diversifiés. En regroupant les milieux de pratique par grands secteurs, on s’aperçoit que plus du tiers des criminologues travaillent dans les Centres jeunesse (34 %). Ils sont suivis des criminologues qui oeuvrent pour le ministère du Solliciteur général du Canada (24,3 %), pour les milieux communautaires (20,2 %) et pour le ministère de la Sécurité publique du Québec (11 %). Par ailleurs, un certain nombre d’anciens diplômés se retrouvent dans les milieux de l’enseignement (8,8 %) ou dans les centres de réadaptation pour alcooliques ou toxicomanes (5,7 %).

Tableau 1

Milieux et champs de pratique

Si l’on distingue les milieux de pratique clinique des autres, il appert que 79 % des sujets indiquent évoluer dans un milieu ou un champ clinique (ex. : éducateur, agent de relations humaines, agent de probation, milieu communautaire), comparativement à 21 % de praticiens en milieu gouvernemental, administratif, policier ou universitaire (ex. : administrateur, sécurité privée, université, ministère, etc.).

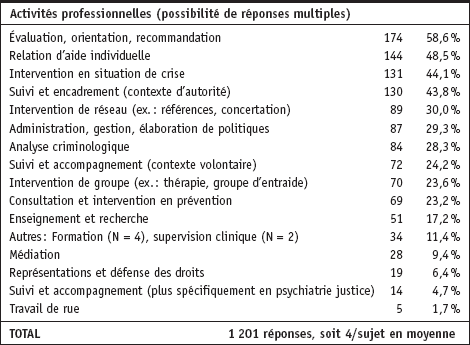

Tableau 2

Activités professionnelles des criminologues

Au chapitre des activités professionnelles, les criminologues déclarent avoir entre 1 et 12 activités, pour une moyenne de 4 activités par individu. Le portrait de ces activités, dressé au tableau 2, laisse entrevoir une pratique passablement « clinique », constituée d’évaluations et de recommandations (58,6 %), de relation d’aide individuelle (48,5 %), d’intervention en situation de crise (44,1 %), de suivi en contexte d’autorité (43,8 %) et d’intervention de réseau, tel le fait d’adresser des individus à d’autres praticiens, ou la concertation avec des partenaires (30 %). Suivent des activités de nature non clinique, telles que l’administration et l’élaboration de politiques (29,3 %), l’analyse criminologique (28,3 %), l’enseignement et la recherche (17,2 %).

Rappelons qu’environ 20 % des criminologues n’ont pas de pratiques d’intervention proprement dites et se définissent plutôt comme des gestionnaires ou des chercheurs. Pour les autres, les pratiques d’intervention se réfèrent généralement à plusieurs approches théoriques. Les modèles les plus répandus s’avèrent être le modèle cognitivo-behavioral (35 %), l’approche systémique/familiale (31 %), l’approche sociale/communautaire (24,6 %), l’approche humaniste (18,5 %) et l’approche psychodynamique (11,8 %). Par ailleurs, un criminologue sur sept (13,8 %) se déclare éclectique et enclin à intégrer de nombreux modèles.

Dans la définition de toute profession, une part de l’exercice comprend la délimitation d’un certain nombre de « champs de compétences » plus spécifiques. À ce point-ci de notre réflexion et à la suite de l’analyse des résultats du sondage, quatre champs de compétences ont été identifiés :

La criminologie clinique, centrée d’une part sur l’évaluation (ex. : évaluation des facteurs contributifs à la criminalité, des risques de récidive, des besoins psychosociaux des victimes d’actes criminels, notamment celles devant faire face aux complexités du processus judiciaire) ; et, d’autre part, centrée sur la réhabilitation des contrevenants ou l’accompagnement des victimes (ex. : relation d’aide individuelle, suivi dans la communauté ou prestation des programmes correctionnels) ;

L’administration de la justice pénale, centrée sur une analyse de l’évolution de la criminalité, l’adaptation des politiques, des lois et leur application (ex. : ministère de la Justice, tribunaux, pénitenciers) ;

L’intervention en milieu communautaire, centrée sur la réhabilitation en communauté, le dépistage et l’intervention précoce, ainsi que la lutte contre la déviance et la marginalité au sens large (ex. : probation, travail de rue, interventions en milieu scolaire, prévention situationnelle) ;

La consultation, l’analyse criminologique et le conseil, une pratique exercée auprès d’individus, d’équipes ou d’organismes ayant besoin d’avis, d’analyse ou d’évaluation devant un phénomène criminel. S’y ajoutent la rédaction d’expertise et le témoignage expert devant les tribunaux adultes ou juvéniles.

L’expertise des membres constituant le comité sur le projet d’ordre professionnel fait en sorte que, de ces quatre champs de compétences, deux ont fait l’objet d’une réflexion plus poussée. Il faut donc reconnaître que les lignes qui suivent décrivent surtout la criminologie clinique et l’intervention en milieu communautaire. La place qu’occuperaient l’administration de la justice pénale, ainsi que la consultation, l’analyse criminologique et le conseil dans une éventuelle criminologie professionnelle reste donc à élaborer et fera l’objet d’une publication ultérieure.

3. La formation universitaire

La question des rapports entre la science et les pratiques pourrait être vivement débattue par ceux qui craindraient qu’une « criminologie professionnelle » engage une formation universitaire se résumant à un savoir-faire, à une pragmatique, à un ensemble de « techniques », bref à une formation qui se contente de rendre les diplômés opérationnels et aptes à se faire embaucher. Il est vrai qu’au Québec, le criminologue est généralement un intervenant qui, au cours de sa formation, a l’occasion d’appliquer et de parfaire ses connaissances lors de stages de formation, dans un milieu (institutionnel juvénile ou adulte, policier, communautaire ou gouvernemental) où pratiquent d’autres criminologues. Il le fait toutefois au terme d’une formation plus fondamentale, théorique et pluridisciplinaire.

En Europe, l’enseignement de la criminologie est souvent une surspécialité, rattachée à un champ disciplinaire classique tel que le droit, la psychologie, la sociologie et la médecine. Le Québec et le Canada anglais figurent (avec la Belgique, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Australie et les États-Unis) parmi les endroits au monde où la criminologie est le plus développée en tant que discipline à part entière (Cario, Favard et Ottenhof, 2002). Si la criminologie d’ici continue de se référer aux champs disciplinaires susmentionnés, elle y intègre aussi des éléments issus des sciences politiques, des statistiques criminelles, ainsi que des pratiques en milieu correctionnel, clinique et communautaire. Aussi l’étudiant en criminologie est-il invité à se référer constamment à quatre pôles d’analyse : soit le contrevenant, la victime, la collectivité (son intérêt et ses réactions) et la loi (ses fondements, son évolution et son application). En tant que futur intervenant, il est encouragé à considérer ses activités dans un contexte relationnel plus large, voire dans un contexte sociologique et politique.

De façon plus spécifique, la formation universitaire doit permettre d’acquérir une connaissance approfondie des systèmes de justice juvénile et adulte, du phénomène criminel et des facteurs qui y sont associés (ex. : la sociologie criminelle, les facteurs criminologiques, les formes particulières de crime, la victimologie et autres). Des cours d’orientation clinique, abordant notamment la psychocriminologie, les troubles de la personnalité et la victimologie, tentent ensuite de procurer aux étudiants les connaissances et les outils nécessaires pour procéder à une évaluation psychosociale et ce, en contexte d’application d’une loi. Par une connaissance de différents principes et modèles d’intervention (cognitivo-behavioral, systémique, écologique/communautaire et autres), ainsi que par une réflexion sur la prédiction actuarielle et sur le jugement professionnel, l’étudiant doit développer la capacité d’élaborer, de mettre en oeuvre et d’évaluer après coup un plan d’intervention.

L’ensemble de ces enseignements dispose le criminologue à évaluer plus spécifiquement les facteurs contributifs à la délinquance et le potentiel de réinsertion sociale d’un individu. Il s’agit-là d’une évaluation à caractère hautement professionnel, mettant en jeu l’imputabilité de l’intervenant qui la réalise. Enfin, via l’apprentissage des techniques d’entrevue, de la relation d’aide, des stratégies d’intervention de groupe et des mesures d’intervention communautaire, le criminologue en formation est initié à l’intervention en contexte volontaire ou en contexte d’autorité, et ce, auprès des individus, des familles, des petits groupes et des collectivités.

4. Cadre d’intervention et accompagnement clinique en criminologie

En criminologie, le cadre d’intervention doit se référer à plusieurs notions, notamment : au contexte légal, à la norme et à la règle, aux multiples fonctions et mandats de l’intervenant, à de possibles contingences institutionnelles (ex. : les programmes et manuels accrédités), à deux types différents d’intervention en communauté (c’est-à-dire de type intermédiaire ou alternatif), ainsi qu’à la mise en relation de la notion de « résistance », du côté du client, et de la notion de « pouvoir », du côté de l’intervenant.

L’intervention en contexte d’autorité. Plusieurs des interventions présentement préconisées auprès des contrevenants sont implantées en contexte d’autorité et s’inspirent de stratégies élaborées auprès des consommateurs de substances et toxicomanes. Miller et Flaherty (2000) posent en ces termes le rationnel sous-tendant l’intervention auprès des consommateurs : l’ordonnance de traitement est essentielle puisqu’elle oblige les consommateurs à ne plus fuir, minimiser ou nier leur situation. Dans le même esprit, mais en évoquant plutôt les délinquants sexuels, Hildebran et Pithers (1992) affirment que la présence de modules thérapeutiques dans les institutions pénales est importante, puisque la majorité des délinquants ne semble s’engager dans une démarche de changement qu’après avoir eu un contact avec la justice. Ces auteurs considèrent en effet que les contrevenants évaluent souvent mal la gravité de leur comportement, ne savent pas vers qui se tourner pour recevoir l’aide appropriée et craignent les conséquences néfastes de leurs révélations, tant d’un point de vue légal que psychosocial. (Faut-il rappeler ici que la confidentialité et ses enjeux se trouvent au coeur de toute pratique en criminologie ?) Le mise sous écrou forcerait ainsi la réflexion et faciliterait la demande d’aide. Il va sans dire que ce contexte d’autorité et d’imposition soulève son lot de questions cliniques et déontologiques, dont celle du droit de refuser un traitement.

Multiples fonctions et mandats de l’intervenant. Nul doute que le criminologue hérite d’un mandat complexe et ambigu, comportant de multiples fonctions plus ou moins faciles à concilier. Une première fonction du criminologue est celle de support et d’accompagnement. Il s’agit en quelque sorte d’interventions de type thérapeutique, plus proches de la relation d’aide, où il est question d’écouter, de reformuler, de clarifier, de soulager et de comprendre. Étant donné l’importance des attitudes défensives chez plusieurs contrevenants, ce travail d’accompagnement comporte aussi, bien souvent, une dimension de « responsabilisation » quant aux actes commis.

En deuxième lieu, l’intervention peut avoir une visée éducative. En effet, le milieu d’intervention devient souvent un milieu socialisant substitutif. Les fonctions alors exercées par les intervenants renvoient à celles qui sont traditionnellement prises en charge par les éducateurs naturels : des fonctions de guidance et surtout de transmission des valeurs socialement prévalentes. En ce sens, l’intervenant agit afin de permettre une intégration des normes sociales et la modification des comportements conflictuels. Il donne des repères, il sanctionne, il apprend à exercer ses droits (ex. : possibilités de grief ou plainte, communication avec un avocat) et ses devoirs.

La troisième fonction pouvant être attribuée à l’intervenant en est une de médiation. En effet, il arrive que le criminologue soit amené à intervenir dans des conflits qui opposent le contrevenant à un proche, un co-détenu, une victime, une institution ou la collectivité. Selon Bernard (2002), une gestion de tels litiges consiste généralement à clarifier, à poser ou à formuler autrement les différends qui opposent les parties. Il s’agit véritablement d’une médiation lorsqu’elle est exercée dans un contexte libre et volontaire et que le seul mandat du médiateur consiste à gérer le processus avec impartialité. Dans ce contexte, pour les parties en litige, l’incapacité à trouver un terrain d’entente au terme du processus de médiation n’entraîne pas nécessairement de sanction négative. Ainsi en est-il lorsqu’il y a une démarche de justice réparatrice, l’application d’une mesure de rechange pour un jeune contrevenant ou la recherche d’une entente entre conjoints sur la visite des enfants en prison.

Une quatrième fonction du criminologue est celle de la négociation. Selon Bernard, la gestion des litiges devient une négociation lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte d’autorité et qu’un cadre de règlement est imposé à l’une ou l’autre des parties. Généralement, le contexte sociojuridique conditionne ou prescrit à l’avance pour le contrevenant un résultat ou une conséquence dans l’aboutissement du processus. L’intervenant est alors lié par un mandat (ex. : de protection sociale ou de contrôle/surveillance). Il n’est plus neutre ni impartial, mais plutôt délégué, mandaté ou représentant.

La référence à la norme, à la loi et à la règle. Les questions de la norme, de la loi et de la règle se posent avec acuité au criminologue. Ainsi, dans presque tous les milieux de pratique, on trouve l’équivalent d’un code de vie. Tel organisme a des normes implicites pour définir ce qui est acceptable ou non, tant de la part des usagers que de celle des intervenants. Tel autre a un règlement interne écrit, établi par les intervenants, affiché sur les murs ou consigné dans un document. Un autre encore adhère à un code de vie établi par les intervenants en accord avec le groupe d’usagers et voté par ces derniers. Si les normes, lois ou règles ne sont pas respectées, des sanctions sont généralement décidées et appliquées par les intervenants. Cette référence aux normes du groupe ou de l’institution est donc une dimension essentielle de l’intervention en criminologie.

Les contingences institutionnelles. Le criminologue qui oeuvre dans une institution réalise généralement que son intervention doit tenir compte des contingences propres à ce milieu. En effet, ses décisions doivent nécessairement prendre en considération les politiques, les procédures, les programmes, voire les manuels et autres guides de pratique mis de l’avant. Si chaque intervenant pratique selon une théorie de l’intervention qu’il a édifiée à partir d’une orientation préférentielle, il n’a d’autre choix que de tenir compte, dans ses activités, de la mission, de la philosophie, de l’approche et souvent du « modèle » du milieu qui l’embauche.

L’intervention communautaire de type intermédiaire ou alternatif. Plusieurs criminologues pratiquent « en communauté », une expression qui désigne au moins deux cadres d’intervention bien différents. En premier lieu, un cadre de type intermédiaire caractérise les milieux de vie relevant de l’État, qui sont insérés au maximum dans la communauté et qui servent de « lieux intermédiaires » à la suite d’un séjour en institution, d’une invalidation pénale, sociale, psychiatrique ou d’une situation de crise. Ainsi, depuis une vingtaine d’années, les administrateurs de centres pour jeunes et d’établissements carcéraux se sont affairés à créer des foyers de groupe, pavillons, appartements communautaires, maisons de transition, centres correctionnels communautaires et centres résidentiels communautaires (Guertin et Lecomte, 1983). Ces organismes, soutenus par les politiques et l’argent des ministères, restent soumis aux politiques, aux lois, aux normes et aux contingences identifiées ci-haut. D’autre part, un cadre d’intervention communautaire de type alternatif peut définir toute une série de groupes, d’organismes ou d’associations à but non lucratif ne relevant pas des ministères ni des services sociaux. Les stratégies d’intervention y supposent a minima l’entraide et la solidarité. Souvent, le seuil d’exigences envers le client ou le bénéficiaire y est plus bas (ex. : centres de jour pour itinérants, distribution préventive de seringues aux consommateurs de drogues injectables). Par ailleurs, il s’y ajoute généralement une philosophie prônant la dé-professionnalisation, la dé-hiérarchisation et la participation soutenue des usagers aux processus décisionnels dans l’organisme (Guertin et Lecomte, 1983). Dans certains cas, le discours de ces intervenants peut devenir passablement engagé et politisé (ex. : stratégies d’autonomisation). Bref, le criminologue qui intervient en communauté peut se situer en continuité (intermédiaire) ou en rupture (alternatif) avec l’institution, et ses stratégies d’intervention seront fort différentes.

La résistance, une notion à revoir. Classiquement, en psychothérapie ou en psychoéducation, résistance veut dire opposition au changement. La résistance évoque une force réactive, mise en branle par le client à l’encontre du développement de l’alliance de travail, des méthodes et des stratégies d’intervention. Se présentant sous les formes les plus diverses, la résistance prend souvent la forme d’omissions, d’évitements, de négations ou de rationalisations. En criminologie, il importe de revoir cette notion tirée de la psychologie clinique et de ne pas y voir que le désir d’éviter une conséquence intime ou « intérieure » : la honte, la confusion, l’embarras, l’angoisse, la culpabilité, le refus de la confrontation à soi-même et à autrui (Jackson et Thomas-Peter, 1994). En effet, lors d’une intervention en contexte d’autorité, le sujet peut résister, nier, minimiser ou rationaliser ses gestes par volonté d’éviter une sanction « extérieure » : la peine (l’arrestation, l’emprisonnement, le bouleversement du quotidien et les conséquences économiques qui en découlent) ou encore les conséquences qu’aurait un aveu pour les proches et pour la famille (O’Donohue et Letourneau, 1993). D’autre part, si la résistance en psychothérapie appartient habituellement au « client », en criminologie, elle peut être alimentée par l’influence du milieu correctionnel, par une stratégie mal choisie ou par les interactions conflictuelles entre le client et le clinicien (Preston et Murphy, 1997).

Le pouvoir de l’intervenant. Dans presque toutes les interventions du criminologue, la notion de pouvoir est présente. Le pouvoir de l’intervenant fait référence à des concepts tels la responsabilité, l’imputabilité et l’exercice du jugement professionnel. Dans les milieux institutionnels, il se manifeste dans les fonctions d’expertise, de surveillance et de contrôle conférées aux intervenants. Dans les milieux communautaires alternatifs, il est beaucoup moins explicite. En effet, la question du pouvoir de l’intervenant y est généralement considérée comme étroitement liée au non-pouvoir de l’usager. C’est un peu comme s’il était inimaginable de voir coexister le pouvoir de l’intervenant avec celui de l’usager (Rozier et al., 1996). On peut faire l’hypothèse que pour contrebalancer le pouvoir, le contrôle et l’autoritarisme de certaines institutions, des criminologues du milieu communautaire parlent d’expérience vécue, de trajectoire, d’autonomisation et de relation de confiance. Bref, lorsqu’est soulevée la question du pouvoir, une polarisation tend à s’installer entre les milieux communautaires et institutionnels.

5. Interventions du criminologue et risques de préjudice

L’éthique est une recherche de valeurs universelles pouvant guider la conduite des humains, notamment des cliniciens et des chercheurs. Elle implique la prise de conscience et la réflexion personnelle et critique sur ses fonctions, ses droits et ses obligations. La déontologie est un ensemble de règles, de devoirs et d’obligations liés à l’exercice d’une profession. Habituellement, la déontologie ne va pas sans principes éthiques. En effet, la plupart des ordres professionnels incluent dans leur code des principes éthiques tels que le respect de la dignité des personnes, l’intégrité dans les relations avec autrui, le respect de la démarche scientifique et certaines responsabilités envers la société.

Diverses spécificités des pratiques criminologiques (c’est-à-dire du cadre d’intervention, des types d’intervention et des milieux de pratique) font en sorte que les intervenants rencontrent de multiples dilemmes opposant le droit à l’autodétermination des individus, l’intérêt supérieur de la protection de la société et une perspective paternaliste ou protectrice qui s’autorise l’imposition de mesures au nom du bien et de l’intérêt d’autrui. Les exemples de situation pouvant nécessiter l’encadrement par un code foisonnent : l’application des mesures restrictives de liberté, l’autonomie et l’indépendance par rapport aux politiques et procédures de l’employeur, la confidentialité et le secret professionnel, la disponibilité et la diligence envers les clients, les doubles mandats auprès des clients, les relations avec la clientèle pouvant devenir trop familières, la tenue et l’accessibilité des dossiers, le traitement d’informations obtenues d’une tierce personne ou via une délation, le traitement imposé d’autorité et le droit de refuser un traitement, etc. Dans le sondage réalisé auprès des criminologues, nous avons voulu connaître leur point de vue sur ces questions en leur demandant : « quels sont les risques de préjudice pouvant être subis par les clients ou par la collectivité dans votre milieu de pratique ? ». Nous consignons dans les lignes qui suivent toutes les préoccupations ayant été rapportées par plus de 20 répondants.

Une mauvaise évaluation de la dangerosité et des risques de récidive (N = 33). Les personnes interrogées croient que le principal préjudice associé à la pratique criminologique est celui qui résulte d’une mauvaise évaluation de la dangerosité et des risques de récidive. Compte tenu du pouvoir des criminologues de recommander une mise en liberté, notamment aux délinquants sexuels ou violents, les décisions prises peuvent entraîner des préjudices graves pour l’individu ou la collectivité.

Bris de confidentialité/vente d’informations (N = 29). D’après les personnes interrogées, il s’agit d’un problème important et complexe. Le non-respect de la confidentialité peut survenir en de nombreuses circonstances et sous des formes diverses. À titre d’exemple, l’informatisation des données soulève des questionnements relatifs à l’anonymat. Les criminologues ont également le devoir de référer les clients qui vivent un épisode de crise et d’utiliser les renseignements à leur disposition pour témoigner à la cour. La vente d’informations confidentielles pouvant nuire aux délinquants et la manipulation frauduleuse des données de recherche représentent de nouvelles préoccupations.

Abus de pouvoir (N = 27). Comme chez tous les acteurs appelés à intervenir en position d’autorité, le travail des criminologues comporte des risques d’abus de pouvoir. Les personnes interrogées soulignent qu’elles travaillent parfois auprès d’individus démunis qui ne sont pas nécessairement en mesure de comprendre la nature de leurs droits (les mineurs, les déficients intellectuels, les itinérants, les toxicomanes, les gens peu scolarisés). La présence d’un ordre professionnel constituerait un moyen de recours en cas d’injustice subie.

Mauvais diagnostic/orientation d’un client ou planification d’un traitement incorrect (N = 25). Le mauvais diagnostic des problèmes des individus, notamment en matière de dangerosité et de troubles mentaux, est susceptible de conduire à une orientation incorrecte des clients et à un traitement injustifié.

Limitation inutile des libertés des délinquants/octroi de privilèges injustifiés (N = 24). Les personnes interrogées considèrent qu’une mauvaise évaluation, incomplète ou comportant des erreurs, risque de limiter inutilement les libertés des délinquants ou de leur donner des privilèges injustifiés. Ce serait particulièrement le cas au moment d’effectuer une évaluation pré-sentencielle, d’accorder une absence temporaire à un détenu et de réaliser le calcul d’une sentence d’emprisonnement avec sursis.

Non-respect des droits et de la dignité de la personne (N = 22). Les criminologues considèrent que les individus qu’ils desservent ont droit au respect de leur dignité et ce, en dépit des délits commis. Or, il reste que la pratique criminologique peut mener à la perte de l’exercice de certains droits de la personne comme la liberté, la sécurité et le travail, ou entraîner des conséquences irrémédiables telles que : faux négatif (radier un patient qui récidive de manière violente) ou faux positif (retarder le processus de retour social d’un client qui ne récidivera pas et n’aurait pas récidivé s’il avait été radié plus tôt).

Somme toute, le criminologue participe à de nombreuses décisions et il émet des opinions qui sont potentiellement préjudiciables pour quatre groupes distincts :

le public en général : qui a droit à la sécurité, à la paix et à la protection de ses biens ;

les contrevenants : qui ont droit à la sécurité, au respect de leurs droits légaux, au respect de leur intégrité physique, à des interventions rigoureuses visant la réadaptation, à des possibilités de mise en liberté provisoires ou permanentes et à des mesures respectant les principes de justice naturelle ;

les proches du contrevenant ;

les victimes : qui ont droit à la sécurité, au respect de leur intégrité physique, à la protection de leurs biens et à leur bien-être émotif.

L’article 25 de la Loi sur les Ordres professionnels situe la notion de préjudice potentiel sur le plan des « gens recourant aux services » des professionnels. Dans le cas des criminologues, cette notion définit très imparfaitement le fait que leurs interventions peuvent avoir des effets sur les victimes, les contrevenants, les agences de contrôle social, voire sur le public en général. Certains critères ont été retenus par le groupe de travail Bernier (2002 : 246) pour identifier les risques de préjudices inhérents aux activités professionnelles. Quelques-uns s’appliquent avec plus d’acuité en criminologie :

Les activités des intervenants constituent des activités complexes, impliquant une mise en relation de plusieurs éléments et un jugement clinique.

Les activités des intervenants sont susceptibles de causer ou d’entraîner des effets secondaires, des complications.

Les risques de préjudices comportent plus spécifiquement un potentiel d’abus physique, émotif ou sexuel.

Les risques de préjudices comportent plus spécifiquement un potentiel de perturbations psychologiques telles l’aliénation, la dépendance ou la détresse.

Ajoutons que durant la dernière décennie, le suivi des clients violents ou potentiellement violents a fait l’objet de plusieurs décisions de nature jurisprudentielle. Ainsi, à la suite du cas Tarasoff, les intervenants américains ont eu à conjuguer tantôt avec l’obligation d’entraver la victimisation potentielle, tantôt avec l’obligation de protéger cette même victime au gré des décisions en appel et des juridictions d’État. Actuellement, il n’existe aucun moyen d’informer les criminologues lorsqu’une conduite éthique (ex. : niveau de confidentialité des informations en cours de suivi clinique) devient une obligation légale en vertu d’une décision de la cour.

6. Qu’est-il attendu d’un éventuel ordre professionnel ?

Pour introduire une dernière analyse des résultats du sondage tenu auprès de 340 criminologues, mentionnons qu’il a aussi été demandé à ces derniers ce qu’ils attendaient d’un ordre professionnel. Les réponses suivantes ont été données par plus de 20 sujets.

Reconnaissance professionnelle (N = 110). L’obtention d’une reconnaissance et d’une crédibilité sur le plan professionnel est le principal motif évoqué par les criminologues qui sont favorables à la création d’un ordre. Ainsi, les personnes interrogées désirent que la spécificité de la formation reçue et de l’expertise acquise en matière d’évaluation de la dangerosité et des comportements délinquants ainsi que d’intervention en contexte d’autorité soit reconnue dans leurs milieux de travail respectifs. L’appartenance à un ordre professionnel permettrait d’oeuvrer à titre de criminologue et non sous l’appellation générale du poste occupé.

Mise à jour des connaissances (N = 69). De nombreux criminologues croient que la création d’un ordre professionnel serait nécessaire afin de combler leurs besoins de formation continue. Les personnes interrogées manifestent un intérêt à être à la fine pointe des connaissances sur des sujets qui concernent directement leur pratique, dont les changements législatifs, la jurisprudence, les problématiques de la clientèle, les approches et les stratégies d’intervention pertinentes.

Établissement d’un code de déontologie (N = 44). Les criminologues désirent la rédaction d’un code de déontologie professionnelle uniforme qui indique des lignes directrices à suivre sur le plan éthique et ce, de façon indépendante des règles pouvant être déjà en vigueur au sein des divers milieux de travail. Présentement, les personnes interrogées s’inspirent des codes de déontologie d’autres professions, telles que la psychologie et le travail social, afin de guider leur pratique. « Le secret professionnel est un élément important dans le milieu où je travaille. Il est important de pouvoir se référer à un guide de pratique. Présentement, je m’inspire plutôt de l’ordre des T.S. » (sujet 210).

Formulation de paramètres de pratique (N = 38). Il a été mentionné que la création d’un ordre professionnel contribuerait à établir des standards ou lignes directrices afin d’assurer la qualité des services offerts aux clients et ce, principalement grâce à l’imposition d’exigences en termes de formation continue.

Protection des intervenants et des clients (N = 36). La mise en place d’un ordre professionnel est perçue comme un mécanisme de protection des criminologues et de leurs clients. Ainsi, les individus qui se sentent lésés par les décisions ou les services obtenus bénéficieraient d’une tribune à laquelle s’adresser pour faire valoir les motifs de leur insatisfaction et envisager les recours à prendre, s’il y a lieu. La protection garantie par un ordre professionnel serait particulièrement importante en ce qui concerne la clientèle d’âge mineur.

Autonomie face à l’employeur (N = 28). Plusieurs criminologues qui oeuvrent en milieu institutionnel manifestent un désir d’autonomie vis-à-vis des demandes formulées par leur employeur. « L’employeur, ayant assumé durant de nombreuses années la formation continue de ses employés, véhicule une culture d’entreprise conforme aux politiques et procédures en vigueur », affirme le sujet 267. Les personnes interrogées critiquent la tendance de certains administrateurs à encadrer, informatiser et standardiser à outrance les rapports et les pratiques avec les clients, au détriment d’une approche clinique basée sur le jugement professionnel. Ce phénomène a comme conséquence de limiter l’indépendance de l’intervenant, de saper son autonomie.

7. Conclusions

Les mois à venir nous paraissent tout à fait prioritaires et stratégiques pour l’avenir de la criminologie au Québec, puisque les « pratiques » découlant de cette discipline pourraient être en voie de professionnalisation. Rappelons ici que la notion « d’actes réservés » ou « partagés » proposée par le groupe Bernier a substantiellement recadré les enjeux de la professionnalisation. En effet, il n’est plus tant question de monopoles, de divisions du travail et d’exclusivités que d’activités partagées par plusieurs professions, chacune qualifiant ses membres à sa façon.

Cependant, il faut bien reconnaître que, pour plusieurs criminologues, le projet d’un ordre professionnel relève davantage d’un désir de reconnaissance de leurs compétences, voire de leur expertise, d’une défense de leurs intérêts et de la recherche de meilleures conditions d’emploi. Plus de 110 criminologues ont répondu en ce sens dans notre sondage. D’autres espoirs sont toutefois investis dans ce projet : le désir d’une plus grande autonomie face aux politiques et aux procédures institutionnelles, autrement dit d’une certaine autogouvernance ; la mise en place d’un code déontologique impliquant un consensus éthique entre les membres ; le désir d’une autorégulation des pratiques via un système d’inspection professionnelle et la diffusion de lignes directrices ; la quête d’une autoformation via l’organisation de colloques et autres activités de transfert des connaissances, ainsi que la recherche d’une appartenance et d’un sentiment « collégial ».

Plusieurs caractéristiques nous portent à conclure que la pratique des criminologues auprès des individus, des groupes et des collectivités peut être reconnue comme une profession : elle se fonde sur une formation universitaire comportant des savoirs fondamentaux, appliqués et spécialisés ; elle cerne un champ bien spécifique, soit celui de la délinquance ; et elle implique des actes qui nécessitent un encadrement éthique/déontologique. À plusieurs instances, nous proposerons que la formation des criminologues les habilite et les prépare à intervenir auprès de diverses populations, dont certaines sont vulnérables. Nous ajouterons que les criminologues exercent des activités qui comportent un haut degré de risque, pour le délinquant, la victime, les proches, ou la collectivité. Nous demanderons donc à l’Office des professions de reconnaître : a) que l’encadrement des criminologues dans un ordre professionnel devrait leur permettre d’exercer plus facilement et pleinement leurs compétences ; b) qu’afin de protéger le public, il importe que les criminologues soient imputables de leurs actes, qu’ils soient soumis à une obligation de formation continue et à un code de déontologie ; c) que toute personne dûment formée à l’exercice de la criminologie et qui possède les qualifications requises devrait avoir l’obligation d’appartenir à l’ordre professionnel des criminologues, afin de pouvoir l’exercer.

Appendices

Note

-

[1]

Initialement constitué de mesdames Christyne Pilon et Caroline Savard, ainsi que de messieurs Jean Dozois, Guy Lemire, Denis Lévesque, Richard Lusignan, Michel Pelletier, René Théberge et François Tremblay.

Références

- Bernard, L. (2002). Médiation et négociation en relation d’aide et en contexte d’autorité. Québec : Les Presses de l’Université Laval.

- Bernier, R., Bernier, S., Blais, J., Boucher, R., Brosseau, G., de Grandmont, S., Samson-Saulnier, G., & Shannon, V. (2002). Une vision renouvelée du système professionnel en santé et en relations humaines. Québec : deuxième rapport du Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé et des relations humaines.

- Cario, R., Favard, A.M., & Ottenhof, R. (2002) Profession criminologue ; spécialisation ou professionnalisation ? Toulouse : Érès.

- Guertin, M., & Lecomte, Y. (1983). Éditorial. Santé mentale au Québec, 8 (1), 3-6.

- Hildebran, D.D., & Pithers, W.D. (1992). Relapse prevention : application and outcome. In W. O’Donohue & J.H. Geer (eds), The sexual abuse of children, Vol. 1 : Theory and research ; Vol. 2 : Clinical issues. (365-393). Burlington : Burlington Bay Psychological Association.

- Jackson, C., & Thomas-Peter, B.A. (1994). Denial in sex offenders : workers’ perceptions. Criminal Behaviour & Mental Health, 4 (1), 21-32.

- Miller, N., & Flaherty, J.A. (2000). Effectiveness of coerced addiction treatment (alternative consequences) : a review of the clinical research. Journal ofSubstance Abuse Treatment, 18 (1), 9-16.

- O’Donohue, W.T., & Letourneau, E (1993). A brief group treatment for the modification of denial in child sexual abusers : outcome and follow-up. Child Abuse & Neglect, 17 (2), 299-304.

- Preston, D.L. (2000). La résistance au traitement en milieu institutionnel. In L.L. Motiuk, L.L. et R. Serin (eds), Compendium 2000 des programmes correctionnels efficaces. Service Correctionnel Canada.

- Preston, D.L., & Murphy, S. (1997). La motivation en thérapie des clients qui résistent au traitement. Forum : Recherche sur l’actualité correctionnelle, 9 (2), 39-43.

- Rozier, M., Roy, S., & Langlois, P. (1996). Les centres de jour : une réponse communautaire à l’itinérance. Montréal : Les cahiers de recherche du Collectif de Recherche sur l’Itinérance (CRI), no 2.

List of tables

Tableau 1

Milieux et champs de pratique

Tableau 2

Activités professionnelles des criminologues

10.7202/030158ar

10.7202/030158ar