Abstracts

Résumé

Face à l’enjeu sociétal de la transition écologique et alimentaire, cet article cherche à comprendre dans quelle mesure les citoyen·ne·s perçoivent les entreprises agroalimentaires comme des actrices du changement, et la consommation de leurs nouvelles offres végétales comme un moyen d’y participer. Il mobilise les théories de la socio-anthropologie de l’alimentation et s’appuie sur une enquête qualitative menée en 2021 en Île-de-France. L’article propose en premier lieu une typologie des différentes attitudes des citoyen·ne·s face à cet enjeu sociétal. Celle-ci permet de mettre en lumière deux leviers principaux d’engagement des citoyen·ne·s, à savoir la prise de conscience issue d’une expérience personnelle et empirique et la transmission d’informations par le réseau interpersonnel. Grâce à la typologie, l’article analyse ensuite les différentes réactions des citoyen·ne·s face aux offres végétales industrielles et à la communication associée des entreprises. Enfin, il s’interroge sur les efforts d’innovation poursuivis par les industries au regard des demandes des citoyen·ne·s en termes de transparence et d’information.

Mots-clés :

- transition écologique,

- sociologie de l’alimentation,

- industrie agroalimentaire,

- végétalisation,

- alimentation durable

Abstract

Faced with the societal issue of ecological and food transition, this article seeks to understand to what extent citizens perceive these agri-food companies as actors of change, and the consumption of their new plant-based alternatives as a way to participate in. Our study was led by a qualitative field survey conducted during the year 2021 in the urban area of Île-de-France , and by mobilizing theories of environmental communication and the socio-anthropology of food. The first result presented in this article is a typology on the citizens’ attitudes towards this societal issue. This typology allows us to deduce two main levers of commitment for citizens toward this issue which are the awareness obtained by a personal empirical experience and the transmission of informations within the interpersonal network. It also reveals that according to their level of commitment towards the societal issue of food transition, citizens don’t have the same reaction to agrifood companies’ offers and communication. Finally, the article questions the relevance of the industrial plant-based offer and the associated discourse taking into account the everyday concerns of citizens, in terms of transparency and information.

Keywords:

- ecological transition,

- sociology of food,

- agri-food industry,

- vegetalization,

- sustainable diet

Article body

1. L’enjeu sociétal de la transition écologique et alimentaire

1.1 Une mise en contexte

De nos jours, en France comme ailleurs, les citoyen·ne·s font preuve de plus en plus de réflexivité sur leur alimentation, et une part croissante d’entre eux et elles se tourne vers une offre alimentaire plus respectueuse de l’environnement et des producteurs. Dans ce contexte, de nouvelles pratiques se sont développées comme la labellisation des produits alimentaires, l’installation de lieux d’achats spécialisés en produits issus de l’agriculture biologique ou locale dans le paysage alimentaire, la création d’associations rassemblant citoyen·ne·s et producteurs ou productrices, le développement de la vente en vrac, ou encore des magasins anti-gaspillage (Lamine, 2008; Dubuisson-Quellier, 2018; Chiffoleau, 2019). Ces nouvelles pratiques sont autant de pas concrets vers un idéal communément nommé « alimentation durable » par les politiques, les chercheurs ou chercheuses, et les acteurs ou actrices, privé·e·s comme publics, du secteur alimentaire. L’Agence de la transition écologique en France, l’Ademe, définit l’alimentation durable comme « l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l’ensemble de la chaîne alimentaire »[1] .

Plus récemment en France, une nouvelle pratique s’est développée en faveur d’une alimentation durable, à savoir la végétalisation des pratiques alimentaires, s’exprimant à différents degrés « du véganisme le plus strict au flexitarisme tourné vers le "moins mais mieux" – consistant à manger moins d’aliments d’origine animale, mais de meilleure qualité » (Lepiller et Fourat, 2021, p. 191). Selon le Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de vie (2018, 2021), la part d’aliments carnés dans l’alimentation des citoyen·ne·s français·es continue de diminuer au profit de la part des fruits et légumes (dont les légumineuses)[2]. Les politiques encouragent cette végétalisation dans le contexte d’un cadre normatif institutionnel incitant plus largement à une alimentation équilibrée (Campagne gouvernementale « Manger Bouger »[3]) et sourcée via des filières agricoles durables[4]. Dans ce contexte, les entreprises agroalimentaires, qui développaient jusque-là des produits à base de protéines animales tels que des produits laitiers et des plats cuisinés contenant de la viande, proposent désormais de nouvelles gammes à base de protéines végétales. Celles-ci sont présentées comme des alternatives aux produits d’origine animale et sont promues auprès des consommateurs par des campagnes publicitaires comme des moyens concrets et faciles de réduire l’empreinte carbone de leur alimentation, à l’instar des slogans suivants : « Aider la planète, c’est pas la mer à boire, juste du lait d’amande. » (Alpro, 2021), « Grille ta viande, pas la planète » (Heura 2022), « Pour aider la planète, si on changeait nos assiettes? » (HARI&CO, 2021), « Le lundi c’est veggie, mais aussi le mardi, le mercredi, le jeudi... » (Carrefour, 2022). Nous pouvons néanmoins nous demander comment est reçue cette offre industrielle végétale par les citoyen·ne·s : la considèrent-ils comme un moyen d’avoir une alimentation plus durable?

1.2 L’offre industrielle végétale, une alternative vers une alimentation plus durable?

Les recherches en sociologie de l’alimentation ont montré l’émergence à partir des années 1990 d’une défiance citoyenne envers l’alimentation industrielle. Celle-ci trouve son origine dans « la modernité alimentaire », caractérisée par une situation de surabondance alimentaire, la baisse des contrôles sociaux et la multiplication des discours normatifs, parfois contradictoires, sur ce « qu’il faudrait » manger. Elle génère un « complexe alimentaire » chez les citoyen·ne·s qui sont soucieux et soucieuses de faire correspondre leur alimentation aux recommandations promulguées, par peur du jugement des autres ou pour éviter un sentiment de culpabilité (Fischler, 1979, 1990, 1993). Cette anxiété alimentaire est renforcée par la surexposition des scandales sanitaires de l’industrie agroalimentaire par les médias de masse, en particulier depuis la crise de la vache folle (Lepiller, 2012). Ce malaise sociétal ne touche pas seulement l’alimentation, mais celle-ci incarne un espace privilégié pour défendre ses convictions. Les citoyen·ne·s privilégient certains aliments avec la volonté, par leurs choix, de contester un modèle de société qui ne leur correspond pas[5]. Olivier Lepiller et Chelsie Yount-André, tou·te·s deux sociologues de l’alimentation, qualifient ce phénomène de « politisation de l’alimentation ordinaire » (2019). Il serait également lié selon lui et elle à l’avènement d’Internet, par lequel une part croissante et importante de citoyen·ne·s a désormais un accès accru à l’information. Plus informé·e·s et défiant·e·s, les citoyen·ne·s critiquent de plus en plus l’industrie agroalimentaire et s’en détournent par le recours à des alternatives alimentaires. Ils et elles évitent par exemple certains produits comme le lait ou le pain (Lefranc, 2022). Ils et elles mettent également en place des circuits courts d’approvisionnement alimentaire tels que les A.M.A.P. (Association pour le maintien de l’agriculture paysanne), la vente directe chez le producteur, la productrice ou les épiceries locavores (Lamine, 2008; Chiffoleau, 2019). Ces alternatives renouent un lien entre le citoyen mangeur, la citoyenne mangeuse et le producteur ou la productrice, et attestent d’une volonté de reconnexion des citoyen·ne·s avec leur alimentation (Lamine, 2008). Elles illustrent ainsi une volonté des citoyen·ne·s de ne plus dépendre uniquement de l’offre alimentaire de la grande distribution et de l’industrie agroalimentaire. Pour autant, en 2018, 65 % des produits alimentaires restent achetés en supermarchés, et une majorité de ces produits alimentaires sont issus de l’industrie agroalimentaire (INSEE, 2020)[6]. Ces produits continuent donc à peser un poids important dans l’assiette quotidienne des citoyen·ne·s français·es. Cette alimentation qualifiée dans le langage commun de « conventionnelle », ou par Olivier Lepiller et Chelsie Yount-André (2019) d’« ordinaire », tend néanmoins à prendre acte et à s’adapter à ces nouvelles tendances. Les industriels de l’agroalimentaire répondent à la critique des citoyen·ne·s par l’intermédiaire d’innovations de produit et de repositionnements marketing (Lepiller, 2012; Allard-Huver, 2016). Olivier Lepiller et Chelsie Yount-André évoquent par exemple le cas de la multinationale française Danone qui a racheté en 2017 l’entreprise WhiteWave, leader sur le marché américain des « laits végétaux » biologiques. Il et elle qualifient ce virage stratégique de « bon exemple d’innovation par assimilation de la critique » (2019, p. 33-34). Pour autant, qu’en pensent les citoyen·ne·s? Cette incorporation de la critique est-elle selon eux réussie dans le cadre des « laits végétaux »? Plus globalement, dans quelle mesure perçoivent-ils et elles les entreprises agroalimentaires comme des actrices du changement, et la consommation de leurs gammes végétales comme un moyen de participer à la transition vers une alimentation plus durable de notre société?

Dans ce contexte, en tant que chercheur et chercheuse en sciences sociales au sein de l’entreprise agroalimentaire citée précédemment (Danone), qui propose historiquement des produits frais laitiers et qui développe ces dernières années des alternatives végétales, il nous apparaissait essentiel de répondre à ces questions. En effet, notre rôle était d’éclairer finement les enjeux de société, et en particulier ceux relatifs à la transition écologique et alimentaire[7]. Nous adoptions pour cela un regard décentré et objectif, propre aux sciences sociales. Nos études avaient pour vocation de contribuer à une prise de décision plus éclairée sur les enjeux sociaux et culturels de la part des équipes stratégiques et opérationnelles. Cette étude n’a pas été commanditée par une équipe en particulier, mais est le fruit de notre propre chef, autant du point de vue de sa construction que de sa réalisation. Les résultats ont ensuite été diffusés sous la forme de présentations orales aux équipes.

Dans le cadre de cet article, nous commencerons tout d’abord par expliquer la méthodologie sur laquelle repose l’étude. Puis, nous détaillerons les différentes réactions des citoyen·ne·s face à l’enjeu sociétal de transition écologique et alimentaire en proposant pour cela une nouvelle typologie. Nous montrerons ensuite comment cette typologie met en lumière deux leviers principaux d’engagement des citoyen·ne·s à une alimentation plus durable. Enfin, nous analyserons la réception de l’offre industrielle alimentaire et de sa communication par les différents groupes.

2. Méthodologie

Cet article s’appuie sur une étude exploratoire en socio-anthropologie menée au cours de l’année 2021. La population d’enquête a été définie à partir de trois critères socio-démographiques : le lieu de résidence, la composition du ménage[8] et le niveau de vie. Nous avons tout d’abord choisi comme lieu d’enquête l’unité urbaine de l’Île-de-France[9], unique en France par la pluralité des offres alimentaires qu’elle présente, et par la densité et la diversité des populations qu’elle concentre (Boisgallais, 2019). De plus, nous avons décidé d’interroger les citoyen·ne·s actifs et actives et parents d’au moins un·e enfant mineur·e. En effet, comme l’ont montré les sociologues Anne Dupuy et Amandine Rochedy (2018), par les pratiques alimentaires qu’ils mettent en place dans l’espace domestique, les parents définissent les fondements du répertoire alimentaire de l’enfant et de sa réflexivité alimentaire ; leur rôle est donc capital dans la transmission de pratiques alimentaires plus durables. Enfin, pour le troisième critère socio-démographique, nous avons voulu avoir une représentativité en termes de niveau de vie. Les études en sociologie de la consommation ont effectivement montré que le budget des ménages, en particulier des milieux populaires, pèse sur leurs choix alimentaires (Desjeux 2006). Les niveaux de vie ont été définis à partir de la méthode de calcul de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE)[10]. En se basant sur les données de la nomenclature de l’INSEE de 2019 qui définit le niveau de vie médian des citoyen·ne·s français·es selon leur catégorie socioprofessionnelle, les enquêté·e·s ont été réparti·e·s en trois catégories : haut, moyen, bas[11]. Le positionnement de nos enquêté·e·s dans telle ou telle catégorie s’est fait selon leur propre déclaration de leur catégorie socio-professionnelle et des revenus (arrondis à la centaine d’euros) des adultes composant leur ménage. Il nous semblait par ailleurs intéressant d’affiner notre population d’enquête en croisant le critère du niveau de vie avec celui du niveau d’engagement que les individus estiment avoir dans la transition écologique et alimentaire.

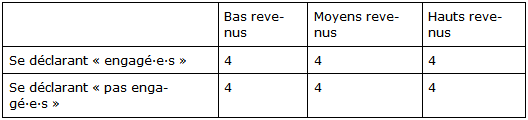

Le recrutement s’est fait par le moyen d’un questionnaire diffusé sur deux réseaux sociaux (LinkedIn et Facebook), notamment sur des groupes de partage et de discussion à destination de parents résidant en Île-de-France[12], ainsi que par courriel à des personnes de nos entourages élargis (ami·e·s, collègues, ami·e·s de proches, connaissances…). Dans ce questionnaire, le ou la répondant·e était invité·e à indiquer sa commune, les revenus de son ménage, le budget alimentaire mensuel de la famille, sa profession, le nombre de membres composant son ménage, le nombre d’enfants dans son ménage, et à répondre à quelques questions de connaissances des systèmes alimentaires et de l’enjeu sociétal de transition alimentaire[13]. Une dernière question leur permettait de se positionner sur une échelle binaire (« oui, je me sens engagé », « non, je ne me sens pas engagé »), sans que soit précisée la définition du terme « engagé ». Notre questionnaire a cumulé plus de 350 réponses, à partir desquelles, nous avons composé, tel que le synthétise le tableau n°1 ci-dessous, un échantillon de 24 enquêtés : 8 par catégorie de niveau de vie médian, et 4 par niveau d’engagement.

Tableau n°1

Détails de l’échantillon en nombre d’enquêtés

La méthodologie de recherche a été adaptée pour pallier les contraintes du confinement lié à la pandémie de COVID-19 en France. L’enquête, de nature qualitative et inductive, a donc été menée en avril 2021, par entretiens téléphoniques semi-directifs, d’une durée de 1h à 1h30. Cinq axes ont été abordés : les pratiques alimentaires quotidiennes de l’informateur ou de l’informatrice et de sa famille, ses pratiques de courses, sa connaissance et sa posture vis-à-vis de l’enjeu sociétal de transition alimentaire et écologique, ainsi que sa perception de l’implication des différent·e·s acteurs et actrices du système alimentaire dans cet enjeu, et pour finir leur impression quant à l’essor des alternatives alimentaires, et notamment de l’offre végétale industrielle.

L’analyse des résultats s’est faite à l’aune d’un corpus de littérature scientifique pluridisciplinaire (socio-anthropologie de l’alimentation, de la consommation, Food Studies, économie) et d’un croisement de sources diverses (articles, rapports institutionnels, communiqués) selon un principe de sociologie compréhensive consistant à saisir les déclarations des informateurs et informatrices sur leurs représentations et pratiques, les pratiques qu’ils mettent en place effectivement, et les explications qu’ils en ont (Becker, 2002).

3. L’alimentation durable, une priorité pour tou·te·s les citoyen·ne·s?

Pour comprendre la perception des citoyen·ne·s de l’offre végétale industrielle, il semble pertinent de commencer par dézoomer du produit pour saisir, plus globalement, leurs représentations de la transition écologique et de l’alimentation durable, ainsi que les pratiques associées qu’ils et elles déclarent mettre en œuvre. Les résultats de l’étude amènent à proposer une typologie de leur niveau d’engagement, c’est-à-dire de leur niveau de « participation active, par une option conforme à ses convictions profondes, à la vie sociale, politique, religieuse ou intellectuelle de son temps »[14]. Nous allons dans un premier temps détailler cette typologie puis nous approfondirons les deux principaux leviers de cet engagement.

3.1 Une typologie de l’engagement des citoyen·ne·s dans la transition écologique et l’alimentation durable

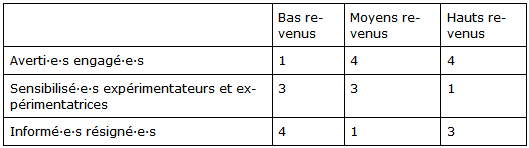

En amont des entretiens, les enquêté·e·s ont été réparti·e·s, à partir de leur propre déclaration, en distinguant deux groupes, d’un côté les « engagé·e·s » et de l’autre les « non engagé·e·s ». Cependant, les résultats nous invitent à préciser cette binarité par une nouvelle terminologie, et à la nuancer en proposant une catégorie supplémentaire et intermédiaire regroupant les citoyen·ne·s qui affirment tester des nouvelles pratiques alimentaires, qui peuvent être qualifiées de durables, sans pour autant les adopter dans leur routine alimentaire. Le tableau n°2 ci-dessus détaille la nouvelle répartition des enquêtés.

Tableau n°2

Répartition en nombre des enquêté·e·s selon la nouvelle typologie

Intéressons-nous tout d’abord au groupe des enquêté·e·s se déclarant informé·e·s et engagé·e·s dans l’enjeu de transition écologique et alimentaire. Nous proposons de les nommer les citoyen·ne·s « averti·e·s engagé·e·s ». Le terme « averti·e » qui désigne ceux et celles « qui ont une expérience approfondie de quelque chose ; qui, ayant un jugement sûr, savent comment agir » permet de mettre en lumière leur niveau élevé d’information, mais aussi, par son étymologie, leur conscience d’un danger potentiel[15]. Dans notre cas, les citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s sont donc ceux qui sont informé·e·s et réceptifs ou réceptives face aux risques qui menacent le futur de l’humanité tels que l’épuisement des ressources naturelles, la multiplication de crises sociales et économiques, et des changements climatiques néfastes. Ils et elles se mettent donc en action pour contrer ces risques et prônent la mise en œuvre de nouvelles pratiques communément regroupées sous le leitmotiv général de « transition écologique », et celui pour l’axe alimentaire, d’« alimentation durable ».

Concernant leur alimentation, les citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s limitent leurs achats en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) au profit d’associations (ex. Association pour le maintien d’une agriculture paysanne [AMAP]) ou de magasins spécialisés en produits issus de l’agriculture biologique ou locale. Ils et elles délaissent ou diminuent fortement leur consommation de certaines catégories de produits comme les produits d’origine animale ou les produits transformés industriels. Ils et elles sont très attentifs et attentives à la provenance et aux pratiques de productions agricole et industrielle des denrées qu’ils et elles achètent, et se fient notamment à certains labels. Les produits issus de l’agriculture biologique et de magasins spécialisés en produits locaux représentent pour eux et elles un marqueur de réassurance[16]. Enfin, ils et elles limitent de manière générale le gaspillage.

Les citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s sont également très critiques vis-à-vis des recommandations gouvernementales et des politiques publiques. Ils et elles ne se font pas non plus le relais des discours commerciaux des marques, qu’ils et elles contrent et dénoncent, comme le fait Alice[17] lors de notre entretien :

Danone ils ont réussi à se donner une image méga cool, j’étais sur leur site y’a pas longtemps pour aller voir ce qu’ils proposaient… pour des offres en free ou quoi derrière, et en fait, ils ont fait un gros greenwashing… assez génial d’ailleurs, je trouve qu’ils sont plutôt bons [ton ironique].

Une part importante des enquêté·e·s de cette catégorie ont un emploi dans une entreprise du secteur de l’économie sociale et solidaire ou dans le secteur du social, et tous déclarent participer, ou avoir déjà participé, en tant que bénévoles à des initiatives en faveur de la transition écologique. Ils et elles croient profondément à l’action citoyenne comme levier de changement du système dans son ensemble, et c’est pour cela qu’ils et elles s’informent, changent individuellement leurs pratiques quotidiennes, s’engagent collectivement et en parlent à leurs proches, tels que le décrit Clarisse ci-dessous :

[...] j’en parle avec mes proches, je me dis que oui, être acteur de ce type de circuits et de consommation [circuits courts, magasins spécialisés bio], si y a de plus en plus de gens qui font ce choix-là, [...] les entreprises privées et les acteurs gouvernementaux vont sans doute ensuite prendre des décisions pour soutenir ce type de systèmes, d’initiatives, d’acteurs, etc. Pour moi toute seule, je me dis que c’est pas grand-chose, mais au bout d’un moment si on est un certain nombre à faire ces choix-là, ça peut influencer. Parfois pas forcément toujours pour des bonnes raisons, les acteurs privés cherchent aussi les consommateurs et les ressources qui vont derrière mais si in fine c’est pour le bien de la collectivité et de la planète tant mieux!

Le second groupe mêle en majorité des individus qui se déclaraient avant l’entretien comme engagé·e·s, et quelques non-engagé·e·s. Nous proposons de les nommer les citoyens « sensibilisé·e·s expérimentateurs et expérimentatrices ». Le terme « sensibilisé » met en avant l’intérêt qu’ils et elles portent aux questions relatives à l’enjeu sociétal de transition écologique, et la conviction qu’ils et elles partagent au sujet du changement d’alimentation comme une manière concrète d’y contribuer. Quant au terme « expérimentateurs », il illustre les nouvelles pratiques qu’ils et elles mettent en œuvre sans pour autant les adopter durablement. Les individus de ce groupe cherchent avant tout à limiter les effets négatifs de leur foyer sur l’environnement et adoptent sans difficulté certaines pratiques qualifiées d’écologiques dont les plus mentionnées sont le tri des déchets, l’utilisation raisonnée de leur voiture ou encore la limitation de la consommation d’énergie au sein du domicile. En revanche, concernant leur alimentation, le changement de pratiques s’avère plus difficile. Ils et elles achètent occasionnellement des produits issus de l’agriculture biologique. Mais contrairement aux citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s, et bien qu’ils et elles le déplorent, ils et elles continuent presque exclusivement de s’approvisionner au sein des enseignes de grande distribution, et de consommer des produits transformés industriels. Ils et elles sont donc conscient·e·s que certains de leurs choix alimentaires sont plus durables que d’autres, mais ils estiment être limités par l’argument économique : « [...] on en a quelques-uns [amis] qui sont très "zéro déchet", utiliser des produits bruts et tout ça, donc… En général, ils ont notre budget fois deux donc ils peuvent se permettre de manger que des légumes » (Charles). Pourtant, les données factuelles collectées au début de notre enquête montre qu’ils et elles disposent de revenus similaires et viennent du même milieu social que d’autres enquêté·e·s averti·e·s engagé·e·s.

Les citoyen·e·s sensibilisé·e·s expérimentateurs et expérimentatrices demeurent également sensibles à la communication des entreprises agroalimentaires et de la grande distribution, qui met en avant leurs engagements écologiques. Ils et elles affirment aussi ne pas avoir de repères strictement identifiés pour différencier la fiabilité des divers labels, mentions, et catégories de produits. C’est à force de discuter avec des ami·e·s averti·e·s engagé·e·s, et d’être exposé·e·s à de l’information sur les dégâts écologiques des systèmes alimentaires via les médias ou les réseaux sociaux, qu’ils et elles s’intéressent de plus en plus à des pratiques alimentaires plus durables. Cependant, ils et elles n’adoptent pas la démarche militante des citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s. Leur critique du système alimentaire est moins étoffée et leur discours moins incarné. Ils et elles se font davantage le relais d’informations qu’ils et elles ont lu ou entendu ailleurs, et leurs sources d’information sont moins pointues et scientifiques. Ils et elles font de nombreuses références à des documentaires, des « influenceurs » et des groupes qu’ils suivent sur les réseaux sociaux, à l’image de l’une de nos enquêtés, Marine :

Je lis très peu de choses « sérieuses » du genre articles […] plutôt des documentaires, des choses de fond comme ça qui sont pas trop mal faites, en replay à la télé, et sinon je suis sur plusieurs groupes Facebook sur la « vie zéro déchet », la « vie sans plastique »… Ce genre de choses, où là je pioche pas mal d’infos.

Enfin, le troisième et dernier groupe de la typologie sont les citoyen·ne·s que nous avons qualifiés d’« informé·e·s résigné·e·s ». Ils et elles ne se sentent pas concerné·e·s par l’enjeu sociétal de la transition écologique et alimentaire. Dit autrement, ils et elles n’ont pas la sensation de devoir y participer en changeant leur alimentation. Ils sont relativement informés sur le sujet, notamment par le biais des médias de masse, la publicité et les discours des politiques. Tandis que certain·e·s perçoivent les enjeux liés à l’épuisement des ressources pétrolières, la multiplication des déchets, l’assèchement des ressources en eau ou encore la perturbation des saisons, d’autres, plus radicaux, n’appréhendent pas la dégradation de l’environnement par l’activité humaine comme une réalité. De manière générale, les informé·e·s résigné·e·s ne conçoivent pas leur alimentation comme un moyen d’accéder à un mode de vie plus respectueux de l’environnement et bénéfique à la société dans son ensemble. Ils et elles estiment que c’est avant tout aux gouvernements d’agir, mais que ces derniers n’auraient pas la réelle volonté de le faire. Fatalistes, ils et elles ne croient donc pas en la capacité de l’initiative citoyenne comme levier de changement d’un modèle de société. Nicolas Baygert, chercheur en sciences de l’information et de la communication, et Cédric Hananel, professionnel du secteur de la communication des entreprises, ont nommé ce phénomène l’« éco-lassitude » qui désigne « l’épuisement graduel de l’intérêt du public pour les thématiques […] relatives à l’écologie, à l’environnement et au développement durable » (Baygert et Hananel, 2016, p. 48).

Cette typologie, composée des citoyen·e·s averti ·e· s engagé ·e· s, des citoyen·ne·s sensibilisé ·e· s expérimentateurs et expérimentatrices, et des citoyen·ne·s informé ·e· s résigné ·e· s, permet de déceler les mécanismes d’adhésion des citoyen·ne·s à l’enjeu sociétal de la transition écologique et alimentaire, ce que nous allons maintenant approfondir.

3.2 Les leviers d’engagement pour une alimentation plus durable

Notre étude rappelle tout d’abord que le passage à une alimentation plus durable n’est pas un idéal pour tou·te·s, mais révèle qu’il peut le devenir au cours de la vie par une prise de conscience individuelle et empirique, comme le montre l’histoire de vie des enquêté·e·s averti·e·s engagé·e·s. Le premier levier d’engagement identifié dans cette étude est donc l’expérience personnelle d’une nécessaire transition écologique. Elle peut prendre forme lors d’un événement biographique, d’un voyage, d’une rencontre, durant lesquels est donné à voir au ou à la citoyen·ne la nécessité du passage à une alimentation plus durable. Trois enquêté·e·s averti·e·s engagé·e·s expliquent avoir en partie, ou complètement, changé de lieux de courses depuis qu’ils ou elles ont vu, essentiellement lors de voyages à l’étranger, des paysages agricoles qui les ont choqué·e·s et qu’ils ou elles qualifient d’« agriculture intensive », par exemple des cultures en serre sur de nombreux hectares en Espagne. D’autres expliquent échanger régulièrement, ou avoir rencontré, des agriculteurs, agricultrices ou des éleveurs ou éleveuses qui leur ont partagé les difficultés, en particulier financières, auxquelles ils et elles doivent faire face au quotidien pour maintenir leurs exploitations : « J’ai connu un producteur laitier y a très longtemps de ça […] quand il m’a dit le litre de lait combien on lui achetait, euh… j’ai cru que j’allais tomber de ma chaise quoi ! C’est immonde ! » (Jeanne). Selon les enquêté·e·s, ces difficultés sont en grande partie dues aux trop nombreux « intermédiaires », ce qui les incite à avoir recours à du « circuit court » et à l’achat de produits « locaux » afin de mieux rémunérer les producteurs et productrices. Cette expérience empirique personnelle est directement mise en lien par les enquêté·e·s avec les informations qu’ils et elles obtiennent dans les livres, sur Internet ou encore via les médias, en particulier par le biais de documentaires ou de reportages diffusés sur la chaîne franco-allemande Arte, ou de l’émission française Cash Investigation. Une pratique néfaste dont ils et elles avaient auparavant entendu parler devient alors une réalité car ils ont pu la constater par eux-mêmes ou elles-mêmes. C’est donc bien le fait d’y être personnellement confronté, d’en faire empiriquement l’expérience, qui renforce leur conscience écologique et entraine un changement de leurs pratiques quotidiennes, ou dit autrement qui leur permet de devenir plus engagé·e.

Le second levier d’engagement identifié dans cette étude est la transmission d’informations au sein du réseau interpersonnel de l’individu par le biais d’échanges avec des ami·e·s, des collègues ou des connaissances déjà engagé·e·s dans l’enjeu de transition écologique et alimentaire. Plusieurs enquêté·e·s en témoignent comme Françoise (sensibilisée expérimentatrice) : « c’est un peu un système de groupe aussi je trouve. J’échange beaucoup avec mes amis et je leur fais des petits retours sur les choses qui fonctionnent bien. On essaie de se donner des bonnes pratiques, on essaie de communiquer là-dessus » ou encore Charlène (avertie engagée) :

Quand je discute avec des amies mais que je vois moins souvent, qui sont moins engagées, je vois bien qu’elles n’en sont pas forcément au même « niveau », sans jugement hein, mais voilà, même si j’ai des amies par exemple qui étaient pas du tout d’accord avec le fait que je sois végétarienne, qui ne comprenaient pas et qui sont maintenant devenues véganes.

Nous avons également pu le vérifier au sein de notre échantillon avec Charles, qui se présente dans le questionnaire comme non engagé et que nous analysons comme sensibilisé expérimentateur, qui nous raconte qu’il commence « à acheter du vrac pour limiter sa quantité de déchets », et qu’il « consomme local afin de soutenir une agriculture soucieuse de l’environnement et plus favorable aux producteurs ». Ces pratiques lui ont été « inspirées » par un couple d’amis, dont l’un des conjoints, Jean, fait également partie de notre échantillon, au sein du groupe des averti·e·s engagé·e·s [18].

Les averti ·e· s engagé ·e· s jouent un rôle particulièrement clé dans la transmission d’informations et de pratiques au sein de leur réseau interpersonnel. Ils et elles sont perçu·e·s par leurs ami·e·s, proches, parents, collègues comme des sources fiables. Cette confiance repose sur le fait que leurs discours ne soient pas biaisés par un rapport d’expertise, marchand ou d’autorité, se distinguant ainsi aux yeux de leurs pairs citoyen·e·s des entreprises, des expert·e·s et des institutions gouvernementales, envers lesquelles les citoyen·ne·s sont en majorité défiant·e·s (Poulain, 2013; Saint Pol, 2017; Sommier et al., 2019).

Les individus que les citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s influencent au sein de leur réseau interpersonnel adoptent progressivement, par tâtonnements et par des tests, les pratiques que ceux-ci et celles-ci leur transmettent sous la forme de conseils et de recommandations. Ces derniers sont transmis à l’oral ou par message, par exemple dans des groupes d’ami·e·s sur des applications de messagerie instantanée, et sont souvent accompagnés de consignes, parfois de tutoriels en ligne ou de liens vers des pages Internet. Ainsi, notre étude confirme dans le secteur alimentaire le rôle prépondérant de la communication interpersonnelle dans l’adoption de nouvelles pratiques d’achat et de consommation (Joly, 2009).

L’expérience personnelle d’une nécessaire transition écologique et la transmission d’informations par le canal spécifique du réseau interpersonnel semblent donc être les deux leviers primordiaux d’engagement vers une alimentation plus durable. Notons pour finir que dans le cadre de cette étude, le budget n’en est pas un. Les enquêté·e·s averti·e·s engagé·e·s sont représenté·e·s dans les trois catégories de niveau de vie de notre échantillon. De plus, le budget qu’ils et elles déclarent octroyer à l’alimentation par mois est similaire aux autres enquêté·e·s qui ne s’engagent pas pour avoir une alimentation plus durable. En revanche, le budget représente pour certain·e·s individus une barrière symbolique, qui est perçue comme telle mais non avérée factuellement. On retrouve finalement ici la même dissonance que celle étudiée sur l’accès à une alimentation « saine » (Poulain, 2013; Dubuisson-Quellier, 2018; Chiffoleau, 2019).

4. La réception de l’offre industrielle végétale et de sa communication

Notre typologie met en lumière trois attitudes distinctes des citoyen·ne·s face à l’enjeu de transition écologique et alimentaire : les averti·e·s engagé·e·s qui s’informent et s’engagent activement, les sensibilisé·e·s expérimentateurs et expérimentatrices qui adhèrent en partie aux valeurs mais qui ont du mal à changer leurs pratiques, et les informé·e·s résigné·e·s qui s’informent peu et ne s’engagent pas. Nous allons désormais étudier la réaction de chacun de ces groupes face aux nouvelles offres industrielles végétales et à la façon dont les entreprises les promeuvent.

4.1 Peu d’écho pour l’alternative végétale industrielle

Tandis que les entreprises agroalimentaires cherchent à s’inscrire comme actrices de la transition écologique en France à travers notamment une nouvelle offre de produits transformés à base de protéines végétales, cette étude montre qu’elle rencontre un écho limité auprès de la majorité des citoyen·ne·s.

Tout d’abord, les citoyen·ne·s informé·e·s résigné·e·s déclarent ne pas souhaiter réduire leur consommation de viande et de produits à base de protéines animales. De plus, à plusieurs reprises au cours des entretiens, ces enquêté·e·s précisent que leurs menus doivent être systématiquement composés d’au moins un produit carné afin que l’ensemble des membres de leur famille puissent apprécier le repas, à l’image d’Anna : « oui, bah le petit, si y a pas de viande, il mange pas en fait ». Ils et elles ne font pas de lien entre leur alimentation quotidienne et les éventuels effets négatifs de leurs modes de vie sur l’environnement. D’autres préoccupations sont pour eux et elles plus importantes, comme celle de pouvoir élaborer des menus qui n’entravent pas l’harmonie du repas familial, qui puissent leur procurer un plaisir gustatif comme l’exprime Damien : « le goût des yaourts au soja, c’est pas… C’est pas notre goût, en fait », qui correspondent à ce que les parents pensent être bon nutritionnellement pour leur(s) enfant(s) comme pour eux et elles, et qui rentrent dans leur budget tel que l’explique Tara :

On doit vraiment faire attention à notre alimentation parce que ça joue après sur notre santé, pour nos enfants et pour nous-même. [...] on essaie d’éviter au maximum les produits industriels, on sait pas ce qu’il y a dedans, mais des fois on n’a pas le choix, pour faire des économies.

Selon ces citoyen·ne·s, les produits à base de protéines végétales ne sont « pas faits pour eux » car ils ne rentrent pas dans leurs habitudes alimentaires. Ils correspondent plutôt à des alternatives pour les personnes allergiques aux produits laitiers, ou à des alternatives diététiques pour certain·e·s citoyen·ne·s aisé·e·s qui surveilleraient leur poids à travers leur alimentation : « moi l’aspect lait végétal, je l’associais uniquement à une problématique de santé » (Roland, informé résigné).

À l’inverse, les sensibilisé·e·s expérimentateurs et expérimentatrices déclarent en majorité réduire leur consommation de produits à base de protéines animales. La première initiative mentionnée est la réduction de leur consommation de viande (volaille, bœuf, porc). Certain·e·s déclarent qu’ils et elles seraient aussi prêts à consommer des produits industriels présentés comme des ersatz de produits à base de protéines animales. Cette catégorie d’individus affirme en effet apprécier particulièrement les innovations et les alternatives à tester, proposées par l’industrie agroalimentaire. De plus, les sensibilisé·e·s expérimentateurs et expérimentatrices sont très au fait des effets néfastes de la production de viande sur l’environnement, en particulier sur les ressources en eau, mais aussi sur le bien-être animal.

En revanche, ils et elles ne font aucun lien entre les problématiques environnementales et la production laitière. Par conséquent, pour avoir une alimentation plus durable, ils et elles n’ont pas spontanément recours aux nouvelles boissons industrielles végétales. Ils et elles ne les perçoivent pas comme un substitut du lait animal, notamment à cause de leur goût, trop éloigné de celui du lait qu’ils et elles ont pour habitude de consommer. Certain·e·s citoyen·ne·s sensibilisé·e·s expérimentateurs et expérimentatrices déclarent acheter de temps en temps ces boissons végétales, plutôt par « gourmandise » ou « soif de nouveauté » sans les adopter durablement dans leur alimentation quotidienne. Pourtant cette catégorie d’individus serait la cible idéale pour les marques d’entreprises agroalimentaires, car elle est encline à changer partiellement ses pratiques alimentaires, effectue ses courses en supermarchés, et cherche à végétaliser son alimentation. Leur réaction négative ou indifférente face aux boissons végétales vient du fait qu’ils et elles ne perçoivent pas l’intérêt d’ajouter ces produits à leur alimentation quotidienne. Au contraire, ces produits auraient selon eux ou elles un faible apport nutritif et une composition douteuse à cause notamment du soja qu’ils contiennent. En effet, en 2021, l’année de notre enquête, une large campagne de dénonciation citoyenne s’est mise en place sur le réseau social Instagram contre la production de soja en Amérique du Sud, avec des images choquantes de pans de la forêt amazonienne en feu ou détruits. Bien que le soja en provenance d’Amérique du Sud ne soit pas forcément celui employé dans la fabrication de boissons végétales, les enquêté·e·s l’associent explicitement à ces boissons.

Quant aux citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s, ils et elles cherchent, certes, à consommer moins de protéines animales comme Claire : « J’essaye d’être un peu plus réglo et de m’imposer quatre repas végétariens par semaine ». En revanche, les produits tels que les boissons végétales ou les ersatz végétaux de steaks de bœuf hachés ne leur semblent pas être de meilleures alternatives en termes de durabilité écologique. Au contraire, tout comme les sensibilisé·e·s expérimentateurs ou expérimentatrices, cette offre a tendance à les rebuter par son caractère très artificiel : ce sont des produits transformés, voire ultra-transformés, riches en sucre et pauvres en ingrédients naturellement nutritifs. Par exemple, les laits d’amande vendus aujourd’hui dans une grande partie des supermarchés conventionnels se composent en moyenne à plus de 90% d’eau, suivi de sucre (environ 3%) et d’amande (autour de 2%), avec un résidu final d’environ 0,2 gramme de fibres alimentaires pour 3 grammes de sucre par portion (pour l’équivalent d’un verre). Les citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s sont des lecteurs et lectrices d’étiquettes extrêmement attentifs ou attentives et sont rebuté·e·s par des compositions dont ils ne perçoivent ni intérêt nutritionnel, ni intérêt écologique comme le résume Jean : « 99% d’eau et 1% d’amande. Donc, euh, bon… je veux bien acheter de l’eau, mais pas trop chère non plus quoi ! ».

Par ailleurs, pour un nombre important de ces alternatives végétales, les entreprises agroalimentaires ne sont pas en mesure de prouver leur intérêt écologique, ce qui gêne profondément les citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s. Tout d’abord, le bilan carbone exact de la plupart de leurs composants n’est pas connu, et ne peut pas l’être, du fait de l’impossibilité de retracer la provenance exacte de nombreuses céréales dans le système alimentaire mondialisé actuel. De plus, le marketing, l’art de rendre son produit plus attractif que celui de la concurrence, impose que les emballages des produits respectent certaines règles et certains codes qui vont encore souvent à l’encontre des impératifs écologiques et de la réduction drastique des moyens mobilisés pour leur production, puis leur destruction. Dans ce contexte, et forts de leurs convictions, les averti·e·s engagé·e·s évitent tout simplement au maximum l’achat et la consommation de tout produit transformé. Ils et elles disent se limiter à des plats préparés simples (ratatouilles, bocaux de légumes) dont ils et elles connaissent tous les ingrédients, et qui sont vendus dans des lieux d’achat de réassurance. Occasionnellement, pour des raisons de praticité, ils et elles se procurent également des encas conditionnés pour le goûter des enfants.

De manière générale, pour réduire la part de protéines animales dans leur alimentation, les citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s n’optent donc pas pour des alternatives végétales industrielles mais favorisent d’autres catégories de produits telles que les légumes, les fruits ou encore les légumineuses. Ils et elles déclarent acheter et consommer le plus possible des produits qu’ils et elles qualifient de « bruts ». Ce terme ne se retrouve pas dans la communication des entreprises d’agroalimentaire, car il désigne justement des produits qui ne sont pas issus de cette industrie, qui n’ont subi aucun procédé ni de transformation, ni de conditionnement ou dit autrement, qui sont « inchangés du champ à l’assiette ». Ce sont pour eux et elles des produits de réassurance qui répondent à leur engagement vis-à-vis de la transition écologique et alimentaire. Ils et elles les achètent dans des lieux d’achat également de réassurance, tels que les magasins Biocoop, cités à plusieurs reprises dans les entretiens, qui leur assurent, par le cahier des charges auquel ces magasins sont soumis, que leurs produits proviennent d’un périmètre proche (environ 60 km en moyenne pour les produits « locaux »), et répondent à des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et des producteurs (Sommier et al., 2019).

4.2 Un scepticisme face à la communication des entreprises agroalimentaires sur leur engagement écologique

Dans l’ensemble, les participant·e·s de cette étude sont tou·te·s défiant·e·s vis-à-vis de la communication des entreprises et des institutions gouvernementales sur les problématiques environnementales.

Pour les citoyen·ne·s informé·e·s résigné·e·s, le ou la citoyen·ne à son échelle individuelle ne peut rien faire d’efficace pour changer les effets négatifs de son mode de vie sur l’environnement. Ces citoyen·ne·s sont désillusionné·e·s autant par la communication des entreprises et de leurs marques que par celle des institutions sur l’enjeu de transition écologique et alimentaire. Ils et elles la perçoivent avant tout comme un argument marketing ou politique à l’instar de Damien : « je suis assez ambivalent sur le sujet. J’apprécie pas l’écologie punitive, comme je le disais, mais je comprends aussi qu’il y ait la suppression des pailles » ou encore Lara : « ça [l’agriculture biologique] me paraît une aberration complète ». Ils et elles sont particulièrement rebuté·e·s par l’aspect infantilisant et restrictif de ce type de communication. Ils et elles l'interprètent comme des injonctions, qui insistent uniquement sur la responsabilisation individuelle, alors qu’ils estiment, eux et elles, que c’est avant tout aux entreprises et aux politiques de s’engager. Néanmoins, même s’ils et elles ne sont pas sensibles à la communication des entreprises sur leur engagement écologique, les citoyen·ne·s informé·e·s résigné·e·s affirment consommer leurs produits car au regard de leur routine et contraintes quotidiennes, l’offre industrielle reste ce qui leur semble le plus accessible pour eux et elles, tant d’un point de vue économique que pratique.

Les averti·e·s engagé·e·s, quant à eux et elles, estiment que les entreprises agroalimentaires sont en grande partie responsables des effets négatifs du système de production alimentaire actuel, autant sur ses dimensions environnementales, économiques que sociales. Ils et elles perçoivent les messages de communication des entreprises agroalimentaires comme purement commerciaux, voire néfastes et mensongers, ce qui les motive à éviter au maximum l’achat et la consommation de leurs produits.

Enfin, les sensibilisé ·e· s expérimentateurs et expérimentatrices demeurent à l’écoute de certains messages des entreprises agroalimentaires. Souhaitant réduire davantage les effets négatifs sur l’environnement de leur alimentation, ils et elles peuvent être consommateurs et consommatrices de produits labellisés et de marques attestant dans leur communication d’une démarche responsable.

Nos résultats montrent que les entreprises et leurs marques font face à un fort enjeu sémantique. Le choix des mots utilisés pour pousser auprès du ou de la citoyen·ne une offre plus durable peut autant convaincre que rebuter. Par exemple, le mot « écologie » s’avère rejeté par les trois groupes de citoyen·ne·s car il ferait moins écho à une conduite quotidienne qu’à un projet politique spécifique auquel tou·te·s ne s’identifient pas. D’après Frédéric (averti engagé) :

C’est vrai que le mot écologie, "écolo", ça veut dire beaucoup de choses. Il y a une dimension qui est très politique, notamment il y a un parti politique qui s’appelle « écologistes », et moi je me retrouve absolument pas dans ce parti politique, et maintenant ce mot-là est assez connoté et ça me dérange, ça m’embête, ça m’attriste un peu, parce que pour moi il y a plus que ça dans ce terme-là.

Le mot « durable », et par extension la notion de durabilité, très utilisé dans la communication des entreprises et des partis politiques de ces 30 dernières années, et également fortement utilisé dans la littérature scientifique, ne semble pas non plus convaincre les enquêté·e·s. Alors que ce terme, dans sa définition lexicale, signifie « faire quelque chose [consommer, manger, développer…] d’une façon qui puisse, qui doive durer longtemps ; pour longtemps »[19] et donc renvoie bien à l’enjeu sociétal de transition alimentaire et aux aspirations des citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s, ces derniers et dernières ne l’emploient pas, ou alors tiennent à en préciser l’utilisation lors des entretiens, comme si le terme était pour eux ou elle trop vague à l’instar de Jérémie (averti engagé) :

Pour moi, avoir une alimentation plus durable, c’est réconcilier un certain nombre de réflexions écologiques, au sens de respect de l’environnement, alimentaire, etc. mais aussi éthique, éthique sur l’aspect humain de l’écologie, et l’idée est de respecter les processus naturels dans leur ensemble en fait, parce que tout est lié ; protéger la nature c’est aussi protéger l’espèce humaine.

Cependant, cette étude révèle que certains termes, moins présents dans la communication des organisations, sont en revanche très utilisés dans la communication interpersonnelle des individus. C’est le cas de l’expression « zéro déchet », mentionnée de manière récurrente lors des entretiens, et communément utilisée comme un adjectif, en particulier par les enquêté·e·s sensibilisé·e·s expérimentateurs ou expérimentatrices : « Faut surement que je pose la question à mes copains zéro déchet » (Charles) ; « Voilà, elle est complètement "zéro déchet" » (Marine) ; « J’aimerais faire bien plus, en fait ! Mais je suis pas encore "zéro déchet" » (Mélia).

Par ailleurs, l’un des principaux canaux de communication des entreprises agroalimentaires est l’emballage de leurs produits. Sur celui-ci se trouvent notamment des labels, des scores[20], des mentions, des informations nutritionnelles, et, selon le produit, des récits de marque. L’étude révèle que la prise en considération de ces informations varie selon notre typologie, pouvant aller jusqu’à un effet inverse de celui escompté par certaines marques auprès des citoyen·ne·s. Par exemple, alors que les labels couramment qualifiés de « bio » et regroupant les produits « issus de l’agriculture biologique » sont perçus par les citoyens averti·e·s engagé·e·s comme un marqueur de réassurance, ils s’apparentent pour les citoyen·ne·s informé·e·s résigné·e·s à une communication peu fiable, voire mensongère de la part des entreprises agroalimentaires. Tandis que Bérénice (sensibilisée expérimentatrice) affirme rester prudente vis-à-vis des produits labelisés bio :

Je vois bien qu’il y a « bio » et « bio » par exemple ! C’est pas forcément un gage de qualité en tant que tel, et puis les différents labels, bon bah là aussi on a des informations sur le fait que c’est pas si propre que ça, ou si bien que ça, donc… plutôt oui, mais avec méfiance quand même!

Myriam (avertie résignée) les évite, elle, radicalement :

Moi je crois pas du tout au bio ! […] Les groupes industriels qui vendent des céréales bio et des pas bio, je me dis qu’on se moque un peu des gens parce que pour moi, ils ont quand même pas deux usines de fabrication, une qui est bio et une qui est pas bio, donc je me dis qu’on se moque un petit peu de nous parfois.

Enfin, l’effet qu’exerce sur les citoyens la communication d’une marque ou d’une entreprise à propos de son propre engagement écologique dépend avant tout du lieu d’achat dans lequel sont proposés ses produits, quelles que soient leur composition et leur provenance. Celles présentes uniquement dans les supermarchés conventionnels (les Grandes et Moyennes Surfaces) se heurtent à la défiance qu’ont les citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s vis-à-vis de ces lieux d’achats qu’ils associent à la consommation de masse, et où la communication commerciale semble être perçue comme peu scrupuleuse et largement axée sur le marketing, plutôt que sur la transmission de solides informations. Les citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s déclarent tou·te·s faire leurs courses essentiellement, et autant que faire se peut, dans des magasins dédiés à la vente de produits issus de l’agriculture biologique ou locale. Les citoyen·ne·s informé·e·s résigné·e·s semblent en revanche éviter ces lieux d’achat qu’ils et elles jugent trop chers et dont l’offre ne correspond pas aux produits qu’ils et elles consomment au quotidien. De plus, ils et elles semblent également être réfractaires à l’image de marque de ces enseignes, qui selon eux et elle s’adressent à une population spécifique, au pouvoir d’achat plus élevé que le leur.

5. Conclusion

Cette étude montre que l’offre végétale industrielle, en tant qu’alternative durable aux protéines animales, ne trouve que peu d’écho parmi les citoyen·ne·s. La communication marketing des entreprises agroalimentaires qui la présente comme une solution écologique reprend à son compte la méthode de communication des organisations politiques. Celle-ci vise avant tout à responsabiliser les individus, en les incitant à changer leurs pratiques alimentaires. Pourtant, et c’est ce que cette enquête confirme, les recherches en sciences de la communication ont montré que les messages injonctifs adressés aux citoyen·ne·s sur leurs pratiques vis-à-vis de l’environnement ne parviennent pas à les inciter à passer à l’action (Ottman, 2011 ; Vargas, 2013 ; Libaert, 2016). Cet article montre que c’est bien la prise de conscience issue d’une expérience personnelle et empirique d’un nécessaire changement de pratiques face à cet enjeu sociétal, ainsi que la transmission d’informations au sein du réseau interpersonnel qui sont les principaux leviers vers une alimentation plus durable. Dans ce contexte, les meilleurs relais d’informations sont plus précisément les citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s qui influencent en particulier les citoyen·ne·s sensibilisé·e·s expérimentateurs et expérimentatrices, les incitant, au moins partiellement, à passer à l’action. Cette figure du ou de la citoyen·ne informé·e et engagé·e incarne le modèle à suivre. Certaines organisations du monde associatif l’ont bien identifié, et mènent des campagnes de sensibilisation en donnant à voir les pratiques et préoccupations de ces citoyen·ne·s averti·e·s engagé·e·s, à l’image de la campagne de communication de France Nature Environnement, « quelqu’un comme moi » (Hervé-Bazin, 2016).

Plutôt que d’encourager et de soutenir financièrement l’innovation autour des produits alimentaires, tant pour ce qui est de leur composition que de leur conditionnement, les entreprises agroalimentaires voulant participer à la transition alimentaire pourraient davantage, et en premier lieu, concentrer leurs efforts sur des campagnes de communication. Dans un contexte de défiance générale, les citoyen·ne·s réclament des messages qui soient, avant tout, rigoureusement, factuels et vérifiables. Communiquer sur des efforts d’amélioration concrets déjà réalisés, même à petite échelle, semble plus judicieux que de déclarer aux citoyen·ne·s qu’ils sauveront la planète grâce à leurs produits alimentaires transformés. Les entreprises voulant être actrices du changement devraient donc développer une communication plus humble et transparente sur leur propre engagement vis-à-vis du passage à une alimentation plus durable.

Pour finir, et prolonger cette réflexion, soulignons que l’efficacité de la communication d’une entreprise sur son engagement écologique dépend également de l’engagement de ses acteurs et actrices internes, autant dans leur passage à l’action (Hervé-Bazin, 2016), que des savoirs qu’ils et elles détiennent, et de leur capacité à pouvoir les diffuser au sein, comme à l’extérieur, de l’organisation. Un enjeu majeur pour ces entreprises serait donc à la fois d’encourager la participation de ses propres employé·e·s et de davantage les écouter, notamment pour les plus engagé·e·s, afin de leur garantir une adéquation entre leur identité de citoyen et celle de salarié.

Appendices

Notes

-

[1]

Ademe, 2021. (Repéré à : https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable).

-

[2]

En effet, entre 2010 et 2019, parmi les adultes (18 ans et plus), en France, on enregistre une hausse de 4% du nombre de grands consommateurs, c’est-à-dire consommant cinq ou davantage de portions de fruits et légumes par jour (ce qui correspond aux recommandations gouvernementales). C’est la première inversion de tendance (c’est-à-dire de croissance du nombre de ces consommateurs) enregistrée par le CREDOC depuis le début de ses relevés annuels soit depuis 1999. (Repéré à : https://www.credoc.fr/publications/renversement-de-tendance-les-francais-vegetalisent-leur-alimentation ).

-

[3]

« Manger Bouger » est une campagne gouvernementale mise en place dans le cadre du Programme National Nutrition Santé en France et lancée en 2001. (Repéré à : https://www.mangerbouger.fr/l-essentiel/les-recommandations-sur-l-alimentation-l-activite-physique-et-la-sedentarite/augmenter/augmenter-les-fruits-et-legumes ).

-

[4]

À l’international, voir les publications de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Repéré à : https://www.fao.org/3/cb5332en/Meat.pdf ). En France, la construction de ce cadre est entérinée en 2014 avec la promulgation de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (Repéré à : https://www.gouvernement.fr/action/la-loi-d-avenir-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-la-foret#:~:text=La%20loi%20d'avenir%20du,sociale%20de%20nos%20exploitations%20agricoles ). En 2017, le gouvernement français décide de lancer une vaste étude nationale sur un an, participative et pluridisciplinaire. À la suite des États généraux de l’alimentation en 2018, la loi Egalim 1 (loi agriculture et alimentation) est promulguée et donne un cadre normatif partiel aux objectifs de développement des filières agricoles et agroalimentaires françaises. Dans les objectifs de cette loi est notamment inscrit celui de « Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous » (Repéré à : https://agriculture.gouv.fr/egalim-1-ce-que-contient-la-loi-agriculture-et-alimentation ). Elle annonce en 2021 deux stratégies nationales, « Alimentation durable et favorable à la santé » et « Systèmes agricoles durables et équipements agricoles contribuant à la transition écologique ». Elles préconisent entre autres la production et la consommation de protéines végétales, notamment de légumineuses. À ce jour, les mesures normatives prises concernent essentiellement la restauration collective, et non l’alimentation au quotidien des citoyen·ne·s dans leur ensemble (Repéré à : https://www.gouvernement.fr/alimentation-durable-et-favorable-a-la-sante et https://www.gouvernement.fr/systemes-agricoles-durables-et-equipements-agricoles-contribuant-a-la-transition-ecologique ).

-

[5]

Thèse soutenue le 30 novembre 2022 à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Propos diffusés dans une interview avec le Fonds français pour l’alimentation et la santé (FFAS). (Répéré à : https://alimentation-sante.org/2020/03/30897/ ).

-

[6]

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 2020. (Repéré à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4473482 ).

-

[7]

Nous avons travaillé jusqu’en 2021 dans cette entreprise. L’équipe a été dissoute ensuite et l’expertise n’y est plus internalisée.

-

[8]

Le critère de la composition du ménage prévoit que le ménage de l’enquêté doit être composé d’au moins un·e enfant (mineur·e) à sa charge.

-

[9]

Selon la nomenclature de l’INSEE, 2020. (Repéré à :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=UU2020-00851).

-

[10]

Méthode de calcul de l’INSEE, en reprenant l’échelle d’équivalence de l’OCDE, 2021. (Repéré à : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1890 ).

-

[11]

INSEE, 2019. (Repéré à : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2489735 ).

-

[12]

Quelques exemples des groupes du réseau social Facebook utilisés dans le cadre de notre étude : « Collectif Paris 19 : Échanges, Partages, Infos, Bons Plans, Solidarité », « Parents à Paris & RP », « Collectif Paris 9 : Échanges, Partage, Infos, Bons plans, Solidarité », « Les nouveaux parents du 19ème », « Mums in the 12 / Mamans et Papas du 12e - Paris 12 », « Collectif Paris 10 - Paris 10e #bonplan #entraide #partage #infolocale », « Bons Plans Paris », « Le bon coin île de France », « Ventes et Bons plans dans le 91, 92, 93, 94, 95, 77, 78 », « Le Bon coin des Franciliens (75-77-78-91-93-94-95) », « Parents Enfants Île-de-France : DIY, craft, jeux & sorties »...

-

[13]

Les répondant·e·s devaient renseigner les lieux de leurs achats alimentaires et les raisons associées ainsi que donner leur avis sur la principale source de pollution liée à l’alimentation, les principaux acteurs et principales actrices du changement en matière d’alimentation pour la transition écologique, la meilleure façon d’avoir une alimentation plus respectueuse de l’environnement.

-

[14]

Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales NRTL. (Repéré à : https://www.cnrtl.fr/definition/engagement ).

-

[15]

Voir la définition détaillée du CNRTL. (Repéré à : https://www.cnrtl.fr/definition/averti).

-

[16]

Nous reprenons la notion de « produits de réassurance », développée par Jean-Pierre Poulain dans son ouvrage Sociologies de l’alimentation (réédition de 2013). Cette notion désigne des produits alimentaires favorisés par les individus pour répondre à certaines de leurs préoccupations, notamment en lien avec leur santé. Nous effectuons une analogie dans notre étude en transposant cette notion aux produits alimentaires correspondant aux préoccupations écologiques des citoyen·e·s averti·e·s engagé·e·s et sensibilisé·e·s expérimentateurs et expérimentatrices.

-

[17]

Les prénoms des enquêté·e·s ont tous été modifiés.

-

[18]

Il se présentait lui-même comme engagé dans le questionnaire.

-

[19]

Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL). (Repéré à : https://www.cnrtl.fr/definition/durable).

-

[20]

Le terme « score » fait référence aux scores nutritionnels, que ce soit le Nutriscore affiché sur l’étiquette ou les divers scores disponibles en ligne ou via des applications dédiées (Yuka, Open Food Facts...), ainsi qu’aux tentatives plus récentes de scores environnementaux (Planet-score).

Bibliographie

- Allard-Huver, F. (2020). Savoirs, dispositifs et médiations des risques alimentaires : le scandale des œufs contaminés au fipronil. Les Enjeux de l’information et de la communication, 20(3A), p. 29-42. https://doi.org/10.3917/enic.hs9.0029.

- Baygert, N. et Hananel, C. (2016). Les partis verts face à la menace de l’éco-lassitude. Dans Libaert, T. (dir.), La communication environnementale (p. 47-58). Paris, France : Éditions CNRS. https://doi.org/10.4000/books.editionscnrs.20832.

- Becker, H. (2002). Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales. Paris, France : La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.becke.2002.01.

- Boisgallais, A. (2019). Manger autrement, signe des temps ? Les villes reprennent la main. Revue du MAUSS, 54, p. 109-126. https://doi.org/10.3917/rdm.054.0109.

- Chiffoleau, Y. (2019). Les circuits courts alimentaires. Entre marché et innovation sociale. Toulouse, France : Erès. https://doi.org/10.3917/eres.chiff.2019.01.

- Desjeux, D. (2006). La méthode des itinéraires : une approche microsociale. Dans Desjeux D. (dir), La consommation (pp. 89-111). Paris, France : Presses Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.desje.2006.01.

- Dubuisson-Quellier, S. (2018). La consommation engagée. Paris, France : Presses de Sciences Po. https://doi.org/10.4000/sdt.14981.

- Dupuy, A. et Rochedy, A. (2018) Socialisations alimentaires et pratiques rituelles durant la petite enfance. Anthropology of Food. Repéré à : Socialisations alimentaires et pratiques rituelles durant la petite enfance (openedition.org). https://doi.org/10.4000/aof.8253.

- Fischler, C. (1979) Gastro-nomie et gastro-anomie. Communications, 31, p. 189-210. https://doi.org/10.3406/comm.1979.1477.

- Fischler, C. (1990) L’homme et la table. Thèse de doctorat en sociologie, École des hautes études en sciences sociales, Paris, France.

- Fischler C. (1993) Le complexe alimentaire moderne. Communications, 56, p. 207-224. https://doi.org/10.3406/comm.1993.1859.

- Hervé-Bazin, C. (2016). Le renouveau de la conscience environnementale. Dans Libaert, T. (dir.), La communication environnementale (p. 153-169). Paris, France : Éditions CNRS. https://doi.org/10.4000/books.editionscnrs.20832.

- Joly, B. (2009). La communication interpersonnelle. Dans Joly, B. (dir.), La communication (p. 11-68). Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur.

- Lamine, C. (2008). Les Amap, un nouveau pacte entre producteurs et consommateurs ? Gap, France : éd. Yves Michel.

- Lefranc, E. (2022). De la Défiance à l'Ecologisation : des pratiques alimentaires pour résister ? Thèse de doctorat en santé et sciences sociales, École des hautes études en sciences sociales, Paris, France.

- Lepiller, O. et Fourat, E. (2021) Vous reprendrez bien un peu de protéines ? Dans Bricas, N., Conaré, D. et Walser, M. (dir.), Une écologie de l’alimentation. (p. 187-195). Paris, France : Éditions Quae. https://doi.org/10.35690/978-2-7592-3353-3/c13.

- Lepiller, O. (2012) Critiques de l’alimentation industrielle et valorisations du naturel : sociologie historique d’une « digestion » difficile (1968-2010). Thèse de doctorat en sociologie, Université de Toulouse II-Le Mirail, Toulouse, France.

- Lepiller, O. et Yount-André, C. (2019) La politisation de l’alimentation ordinaire par le marché. Revue de sciences sociales, 61, p. 26-35. https://doi.org/10.4000/revss.3901.

- Libaert, T. (2016), La communication environnementale. Paris, France : Éditions CNRS. https://doi.org/10.4000/books.editionscnrs.20832.

- Ottman, J. A. (2011). The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding. Sheffield, United Kingdom : Greenleaf Publishing.

- Poulain, J-P. (2013). Sociologie de l’alimentation. Paris, France : Presses Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.poul.2013.01.

- Saint Pol, de T. (2017). Sociologie de l’alimentation. L’Année sociologique, 67(1). https://doi.org/10.4000/lectures.23569.

- Sommier, B., Plaud, C. et Poulain, M. (2019). La consommation alimentaire biologique comme fait social total. Une analyse ethnomarketing des clients Biocoop. Management & Avenir, 109, p. 15-35. https://doi.org/10.3917/mav.109.0015.

- Vargas, É. (2013) Le Greenwashing : lexique et argumentation. Dans Devriendt, É. (dir.), L’environnement : approches lexicales et discursives (Coll. Le discours et la langue, 5.1, p. 39-56.), Louvain-la-Neuve, Belgique : EME Editions.

List of tables

Tableau n°1

Détails de l’échantillon en nombre d’enquêtés

Tableau n°2

Répartition en nombre des enquêté·e·s selon la nouvelle typologie