Abstracts

Résumé

Depuis la récente distinction entre patrimoine institutionnel et patrimoine social, il est maintenant possible d’effectuer l’analyse d’un cas de patrimonialisation alimentaire indépendant d’une certification officielle. Cet article vise donc à exposer comment la fraise de l’île d’Orléans s’insère dans un processus de patrimonialisation populaire des aliments, donc reconnu et valorisé « par le bas ». En ce sens, il est suggéré que les discours de presse participent à la construction du patrimoine de la fraise autant qu’ils relaient le construit qui en résulte. L’analyse présentée dans cet article met ainsi en lumière le rôle des médias dans la construction du patrimoine, à travers notamment la consolidation du lien entre le lieu et le produit.

Mots-clés :

- patrimoine social,

- discours,

- fraise,

- alimentation,

- journalisme

Abstract

Since the recent distinction between institutional and social heritage has been made, it is now possible to analyze a case of food heritage independent of official certification. This article aims to show how the Île d'Orléans strawberry is part of a social process of transforming food into a popular heritage, thus recognized and valued "from below". In this sense, it is suggested that press discourses participate in the construction of the strawberry's heritage as much as they relay the resulting construct. The analysis presented in this article thus highlights the role of the media in the construction of heritage, notably through the consolidation of the link between place and product.

Keywords:

- social heritage,

- discourse,

- strawberry,

- food,

- journalism

Article body

1. Introduction

Non seulement la fraise est aujourd’hui considérée comme l’un des aliments saisonniers les plus consommés au Québec (MRC de l’île d’Orléans, 2015), mais elle lève également le voile sur un riche univers sociosymbolique. Vecteur de continuité et de mémoire, rempart de l’identité, source de sociabilité, ces caractéristiques désignent un héritage particulièrement riche et complexe sur lequel notre attention s’est portée, la fraise de l’île d’Orléans. Comment une recette familiale ou un simple aliment parvient-il à développer chez l’être humain un sentiment d’appartenance, à éveiller autant de souvenirs et de fierté ? Comment une fraise, un fruit délicieux certes, peut-elle se détacher de sa fonction biologique primaire pour devenir un symbole culturel créateur de lien social? Avec pour prémisse que le concept de patrimonialisation est un construit social porté par des discours, nous avons procédé à une analyse du contenu de la presse, incluant des publicités, pour traiter d’un sujet pour lequel les archives restent somme toute plutôt silencieuses, soit plus précisément la question des processus de patrimonialisation alimentaire. Cette décision implique dès lors la mise en lumière de la logique médiatique de valorisation derrière la construction discursive de ce phénomène (Coquart et Pillboue, 2000 ; Di Méo, 2008 ; Barray et Teil, 2011 ; Duarte Alonso et Krajsic, 2013).

Nous proposons donc de présenter une analyse des voies de patrimonialisation à l’œuvre au cœur des différents discours, soit le réinvestissement du passé, l’ancrage à un territoire évocateur, la transmission des savoir-faire et les stratégies de valorisation déployées à travers cet outil de communication commerciale et gouvernementale qu’est la presse. Nous verrons comment s’est opérée l’association du lieu au produit, puis du produit à l’identité culinaire québécoise, en mettant en évidence la participation des médias dans la consécration de cette transition qui nous le pensons, véhiculent un discours permettant de cerner le rôle d’acteurs et d’actrices parfois négligé·e·s.

C’est par une étude de cas précis, soit celui de la fraise de l’île d’Orléans, que nous souhaitons répondre à la question suivante : « Comment le produit s’insère-t-il dans un processus de patrimonialisation vivant et populaire ? ». En qualifiant ce processus de vivant et populaire, nous admettons que contrairement à certains patrimoines figés par la tradition et reconnus institutionnellement, la construction patrimoniale de la fraise orléanaise admet l’innovation et la reconnaissance sociale, donc « par le bas ». L’hypothèse est d’ailleurs que les journaux témoignent et participent à ce processus de patrimonialisation en marge d’une reconnaissance institutionnelle en communiquant un discours de valorisation évolutif qui favorise l’appropriation populaire du produit et renvoie à l’imaginaire collectif. Autrement dit, les discours de presse participent à la construction du patrimoine de la fraise autant qu’ils relaient le construit qui en résulte.

Les analyses développées seront divisées en trois thématiques : l’emblématisation du lieu, la promotion du produit et la transmission de pratiques alimentaires. Chaque partie observera une chronologie permettant de mettre en lumière l’évolution des discours au regard d’évènements ou de phénomènes historiques déterminants. Compte tenu que cet article est centré sur la dimension discursive et communicationnelle des processus de patrimonialisation, seuls les faits les plus révélateurs de cette dimension seront abordés. Conséquemment, certaines périodes seront traitées inégalement : la partie trois, qui insiste sur le rôle des chroniqueuses par exemple, privilégie la deuxième moitié du XXe siècle. C’est l’époque où le rôle des journalistes féminines s’affirme et où la levée des restrictions alimentaires liées à la crise économique et aux deux Guerres mondiales permet l’épanouissement d’un discours gastronomique (Coulombe, 2005) propice à la propulsion du processus de patrimonialisation de la fraise orléanaise.

Dans un premier temps, nous verrons que les discours journalistiques nous renseignent sur l’établissement progressif du rapport lieu/produit ; l’emblématisation du lieu, une conséquence de l’industrialisation et de la spécialisation de la production, entraîne une vague de nouvelles représentations du monde rural et de la fraise de l’île. Nous analyserons dans un deuxième temps la promotion du produit à travers les discours publicitaires. L’examen des stratégies d’identification, en plus de consolider la valeur du produit, nous permet de montrer comment les multiples réclames des industries québécoises œuvrant dans le secteur alimentaire contribuent à l’appropriation et au développement de l’image de marque de la fraise de l’île d’Orléans. Finalement, la dernière section servira à montrer comment les chroniques culinaires reflètent et encouragent la mutation du système de valeurs sur lequel repose le processus de patrimonialisation de la fraise de l’île, d’abord ordonné par des impératifs socioéconomiques et ensuite structuré autour d’impératifs socioculturels, en offrant des moyens pour intégrer ce fruit particulier dans les habitudes de consommation ; une manière d’honorer le rôle des chroniqueuses féminines, entre autres, dans l’introduction de la fraise de l’île au cœur du mythe de l’identité culinaire québécoise.

1.1 Cadre conceptuel : patrimoine alimentaire et patrimonialisation

Par patrimoine alimentaire, nous entendons l’ensemble des éléments matériels et immatériels relatifs à l’alimentation issus de mesures de valorisation, d’un savoir-faire soumis à la tradition et à l’innovation, ainsi que d’une construction ayant pour caractéristiques d’être orchestrée par une variété d’acteurs et d’actrices et de reposer sur un cadre spatio-temporel. Ces éléments matériels et immatériels, dont la légitimation ne quémande pas une certification ou une labélisation, doivent être porteurs de sens pour la communauté. Même si le mimétisme des savoir-faire anciens, le passé historique et la tradition offrent une sorte de légitimité et d’authenticité au patrimoine, notre définition rejoint celles des chercheurs et chercheuses dont la vision englobante du patrimoine alimentaire admet l’absence de certification, l’inclusion de produits récents et les pratiques innovantes. (Micoud, 2000 ; Bérard et Marchenay, 2004 ; Moity Maïzi et Bouche, 2011 ; Bessière, 2013a ; De Suremain et Raùl, 2013 ; Meyzie, 2021).

Depuis la fin des années 1990, la notion d’authenticité relative au patrimoine sème la controverse et d’aucun·e·s sont d’avis qu’il faudrait bannir la notion, alors que d’autres soulignent la nécessité de l’appréhender sous différentes facettes. Cette polémique a d’ailleurs influencé notre manière de concevoir la construction du patrimoine alimentaire, inspirée des approches nuancées développées par Bessière et d’autres après elle. En 2013, Matta Raùl et Charles-Édouard De Suremain soulignent en effet que les constructions patrimoniales valorisent aussi bien les coutumes que les transformations (De Suremain et Raùl, 2013). Ce discours paradoxal qui situe le patrimoine alimentaire entre tradition et innovation suppose une construction patrimoniale s’édifiant grâce à une forme inédite de transmission ; celle où les caractéristiques d’un fruit ou d’un légume cultivé selon un savoir-faire transmis ne peuvent être identiques à celles qu’il présentait « dans ses plus lointaines origines connues » (Micoud, 2000, p. 70-71).

Comme les travaux d’Amy Trubek l’ont démontré, la notion de terroir vient en quelque sorte à la rescousse de ces produits « vivants » en contribuant à leur caractère authentique et à leur valorisation. Concept peu aisé à définir et même à transposer au cadre nord-américain, nous pouvons toutefois envisager le terroir comme l’interaction entre des facteurs naturels (types de sols, climats et paysages) et culturels (savoir-faire) participant à la création d’un produit au goût typique, généralement associé à la qualité (Trubek, 2008). À l’instar des chercheuses ayant travaillé sur le cadre nord-américain telles que Trubek, Manon Boulianne et Heather Paxson, nous admettons que la créativité entrepreneuriale (Paxson, 2010), la relation et l’implication des agriculteurs et agricultrices avec le territoire peuvent se substituer à l’ancienneté du produit. Cela dit, l’ancrage physique d’une marchandise dans un lieu chargé historiquement fournit à cette dernière la preuve historique de leur légitimité (Bérard et Marchenay, 2004). Ainsi, ces éléments permettent à des produits issus de « tradition inventées » d’évoquer dans l’imaginaire collectif la notion de terroir (Boulianne, 2010) et de s’insérer dans un régime de valeur propice à leur patrimonialisation.

Comme le souligne Julia Csergo, le patrimoine alimentaire peut être défini comme un patrimoine social, c’est-à-dire reconnu grâce au phénomène d’appropriation publique et non seulement désigné par une institution (Csergo, 2019). Cette perspective ouvre ainsi la voie aux études portant sur la patrimonialisation des aliments en milieu québécois qui compte très peu de produits protégés par une certification. D’aucun·e·s estiment que le Québec commence à peine à s’émanciper et se décomplexer des influences multiples qui l’ont façonné. L’ouvrage de Marie-Noëlle Aubertin et Geneviève Sicotte sur le patrimoine gastronomique des Québécois·es reste probablement l’œuvre pionnière de ce champ d’études encore très peu exploité en milieu canadien-français ou québécois. Se questionnant sur la manière dont s’effectue la mise en patrimoine de la gastronomie québécoise, les autrices concluent qu’il existe bel et bien un patrimoine alimentaire (et gastronomique) au Québec, développé et en développement, basé sur le réinvestissement du passé à partir du présent, sur l’emblématisation d’un produit reconnu par une collectivité, sur des lois et des célébrations festives (Aubertin et Sicotte, 2013). Dans un contexte récent caractérisé par « un assouplissement et une redéfinition des anciennes hiérarchies culturelles », les pratiques populaires et minoritaires anciennement dévaluées sont dorénavant jugées légitimes. Ce renouvellement des mentalités, mis en lumière par l’ouvrage d’Aubertin et de Sicotte, permet de légitimer les particularités du patrimoine gastronomique québécois jusqu’à maintenant peu considérées et nous amène à décortiquer la notion protéiforme de patrimonialisation.

Guy Di Méo et Jacinthe Bessière – pour ne citer que cet auteur et cette autrice – s’entendent pour présenter la patrimonialisation comme une construction sociale, provoquée par une perte identitaire ou une crise générant un désir de sauvegarde, devant impérativement passer par une démarche de valorisation (Di Méo, 2007). Alors que Di Méo détaille cette construction en six étapes, Bessière simplifie l’équation en distinguant deux stades du processus : celui de la conscience patrimoniale puis celui de la valorisation (Bessière, 2013b). S’imprime à cette dynamique de valorisation un « dispositif tridimensionnel », caractérisé par trois axes soit l’espace, le temps et la légitimation (aussi qualifiée d’appropriation), qui se présente comme un système de valeurs reconnu et partagé par différents acteurs et actrices, reposant sur des valeurs économique, symbolique ou sociale (Veschambre, 2007). Comme le souligne Bessière, ce cadre référentiel permettrait d’amorcer le processus de patrimonialisation ou de confirmer le statut de patrimoine d’un bien immatériel (Bessière, 2013b). Établissant que ce phénomène peut suivre des logiques variables et complexes, certain·e·s chercheurs et chercheuses qui se sont penché·e·s sur les enjeux de la construction du patrimoine parviennent à distinguer deux catégories distinctes : la patrimonialisation institutionnelle (légitimée par l’UNESCO par exemple) et la patrimonialisation sociale (légitimée par la communauté). À l’instar de la légitimité récemment acquise par les pratiques et les savoir-faire populaires, des groupes se voient dorénavant reconnus comme acteurs déterminants de cette construction sociale. L’analyse du processus de reconnaissance sociale par le « bas » (Saint-Pierre, 2007), donc par l’appropriation des citoyens (Bessière, 2013b), nous amène ainsi à considérer la réactualisation des mesures de valorisation non institutionnelles initiées et incarnées par les médias qui se reflètent dans les discours de la presse québécoise de 1900 à 2000. L’article de Morane Chavanon sur les luttes patrimoniales et le rôle des médias montrent que ces derniers se présentent en effet comme de précieux outils de légitimation, de sauvegarde et de transmission du patrimoine (Chavanon, 2014). Cette étude fait notamment écho à la publication des actes du colloque international par la Chaire UNESCO, où l’on résume que les médias éveillent et attirent l’attention de la population sur les enjeux et les menaces qui planent sur le patrimoine.

2. Méthodologie

La construction patrimoniale de la fraise de l’île d’Orléans s’observe dans un temps long qui nous le pensons, est une manière de rendre compte de la complexité d’un phénomène en constante réactualisation lié au passé et au présent, répondant aux exigences de son temps et de son milieu. Le choix d’étudier sur un siècle (1900-2000) ce phénomène nous semblait nécessaire pour observer la lente évolution des discours et des étapes de la valorisation du produit par les médias.

Le corpus sélectionné pour l’étude se veut également très large puisque nous tentons de documenter un phénomène précis. Nous avons retenu les grands quotidiens des villes québécoises comme Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Soleil (Québec), La Presse (Montréal), La Tribune (Sherbrooke), les journaux des localités secondaires comme L’Étoile du nord et finalement, les hebdomadaires et les mensuels publiés par l’organisation diocésaine L’Action sociale catholique. La presse est un excellent moyen pour atteindre « l’esprit public » (Renouvain, 1998) et étudier les activités quotidiennes d’une population (Roy et De Bonville, 2000). Elles reflètent donc l’univers à la fois quotidien et exceptionnel de la population québécoise, leurs préoccupations et leurs intérêts. Tous les journaux sélectionnés sont numérisés et disponibles sur le site de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Une attention particulière a été accordée aux publicités et aux contenus des « pages féminines », sources historiques indispensables pour contourner les défis que représente l’étude du rôle des femmes dans le processus de patrimonialisation de la fraise de l’île d’Orléans.

Parce qu’il s’agit d’une étude originale, dérivée d’un mémoire basé entre autres sur des enquêtes orales, nous avons dû remanier la méthodologie initiale pour en proposer une qui conviendra mieux à la thématisation des aspects plus spécifiquement communicationnels de notre objet. Le choix d’une approche qualitative a permis d’appréhender l’évolution du processus de patrimonialisation et dans cette optique, a été privilégiée l’analyse des contenus de presse, plus précisément du discours. Nous avons jugé pertinent d’adopter une démarche inductive dans la mesure où nous avons procédé à une étude de cas. Afin de retracer tous les passages portant sur la fraise de l’île, nous avons eu recours au moteur de recherche de la BAnQ. Cela a permis d’effectuer une collecte exhaustive des informations les plus pertinentes dans les documents numérisés. Les mots-clés utilisés appartiennent au champ lexical de la fraise ainsi qu’aux pratiques se rapportant à sa culture et sa valorisation. À travers un travail rigoureux de codification et de catégorisation du contenu dans des fiches de lecture, nous avons pu dégager les thématiques les plus signifiantes au regard de notre problématique. Chaque source a ensuite été classée dans des dossiers correspondant aux thématiques recensées. Ainsi, nous avons produit 13 dossiers permettant, selon nous, de couvrir les multiples facettes du phénomène abordé : le potentiel du territoire, l’innovation/développement, les menaces et dangers sur la production, la commercialisation dans les marchés (publics et grandes surfaces), la transformation industrielle et domestique (conserves et recettes), la consommation, la cuisine régionale, le tourisme/agrotourisme, l’ouverture de la saison, l’autocueillette, les festivals, la symbolique du fruit et l’identité (fierté et sentiment d’appartenance).

Dans le haut des fiches de lecture se retrouvent les informations concernant la notice, le contenant, le lieu de conservation, l’auteur ou l’autrice, les destinataires, la date, le titre du document et finalement la thématique, suivies d’un sommaire du contenu et d’une analyse de document. Cette analyse a permis de dresser un bilan des éléments que l’on souhaitait traiter de manière plus exhaustive et qui se sont retrouvés pour une lecture rapide, consignés dans une grille située au bas de la fiche – une sorte de résumé succinct de l’analyse. Chaque information a ensuite été classée dans les dossiers créés thématiquement à cet effet.

2.1 Les discours de presse : de l’emblématisation du lieu à la spécialisation de la production

Pourquoi aborder l’emblématisation du lieu alors que le coeur du propos s’articule autour du produit ? Si un aliment patrimonial confère une certaine valeur et un pouvoir d’attraction à son lieu d’origine (Bessière, 2017), nous croyons que l’inverse est aussi vrai ; c’est-à-dire que le lieu peut conférer à l’aliment une plus-value en lui permettant de s’ancrer physiquement et symboliquement dans un terreau riche de sens. Cette conclusion se rapporte d’ailleurs à la définition du terroir. Le processus de patrimonialisation de la fraise s’explique donc à la fois par la mythification du lieu, largement portée par les médias, et le passage de la polyculture à la monoculture, deux variables découlant de la révolution industrielle. Menaçant le paysage et la tradition paysanne dans le dernier quart du XIXe siècle et encore davantage au début du XXe, les nouvelles technologies et le tourisme de masse entraînent dans leur sillage une vague de nouvelles représentations du monde rural que l’on retrouve dans les discours de presse ; une vision idéalisée, voire paradisiaque dans laquelle s’insère justement l’île d’Orléans (Gagnon, 2007). C’est à travers ce phénomène de glorification des campagnes et le regain d’intérêt simultané pour l’île d’Orléans que s’observe une première étape du processus de patrimonialisation, celle de la conscience patrimoniale. Admettant que cette phase initiale résulte généralement de la crainte d’une altération ou d’une perte (Di Méo, 2008), les appréhensions des journalistes quant à la construction du pont de l’île et leur appréciation du milieu insulaire véhiculent et confirment cette dynamique patrimoniale dont bénéficiera la fraise.

En 1931 par exemple, un journaliste s’interroge sur les conséquences de la construction du pont à la suite de l’adoption du projet le 16 juin de cette même année : « Que sera-ce quand le pont aura relié l’île à la terre ferme ? L’invasion se poursuivra douze mois par année et l’un des coins les plus pittoresques de la province deviendra de la dernière banalité. Ainsi va le progrès… » (G.P., 1931). Dans un autre article, un journaliste soulève lui aussi la crainte des citoyen·ne·s que l’île soit soumise à l’invasion des touristes et des automobiles, que le « jardin du Saint-Laurent » perde de sa tranquillité (Le Soleil, 1931), alors que dans un éditorial du journal satirique Le Canard, le rédacteur dénonce ouvertement l’incohérence des décisions gouvernementales (Le Canard, 1935). Cette crainte, partagée par plusieurs concitoyen·ne·s, n’entache en rien, du moins dans les représentations, le mythe qui entoure l’île. Au contraire, l’atteinte de l’insularité devient un moteur de développement pour la mise en place d’un dispositif unique de protection et de valorisation de l’île, tel que constaté par la perpétuation des discours valorisants après l’achèvement des travaux. Loin d’être unique, cette équation semble correspondre aux conclusions établies par d’autres chercheurs et chercheuses ; ce que les îles perdent en insularité, elles le reprennent en mythe (Nicolas, 2007).

De manière à freiner l’urbanisme, on annonce en mars 1935 qu’une loi spéciale permettra à l’île d’Orléans de bénéficier d’une protection juridique ; elle deviendra officiellement le Jardin de la province, « le Fontainebleau de Québec » (Le Soleil, 1935a, p. 3). Ces surnoms, multipliés et employés par les journalistes, alimentent l’imaginaire collectif et contribuent à la mythification du lieu à une époque où les effets de la crise économique de 1929 sur la santé financière des ménages et de la Province entraînent une politique de repli enjoignant les citoyen·ne·s à consommer localement. Destiné à la promotion des attractions touristiques de la région, la chronique intitulée « Restons chez-nous [sic] » illustre ainsi comment l’île d’Orléans profite de ce concours de circonstances marqué par la Crise, la révolution industrielle et la construction du pont pour voir son caractère bucolique et traditionnel entériné : « Quel endroit de la province de Québec peut-on rêver plus capable de nous donner une idée aussi précise des mœurs et tradition de chez nous […]. L’île d’Orléans, c’est cela : une île de tous les enchantements pour les Québécois […] » (Le Colon, 1936, p. 1). Trois décennies plus tard, les titres d’articles sélectionnés pour la présenter continuent de mettre à l’avant-plan cette idée d’atemporalité et de tradition en comparant un voyage à l’île à « [u]n pèlerinage aux sources de la survivance française au Canada » (La Presse, 1961, p. 11). Nous pourrions multiplier les exemples, mais un élément majeur mérite notre attention : variable incontournable du processus de patrimonialisation de la fraise de l’île, la spécialisation agricole impulsée par la modernité se déploie sur un terrain propice à la valorisation sociosymbolique de la production.

Si les producteurs et productrices de l’île cultivaient autrefois des parcelles de légumes et de fruits variés, le passage de la polyculture à la monoculture requiert un choix de production spécifique : pour des raisons géoclimatiques et économiques, la fraise s’est présentée comme la solution optimale. Le développement des cultures spécifiques marque ainsi le début d’une polarisation du monde agricole et la reconnaissance de certaines régions réputées pour un produit typique. Le phénomène s’étend d’ailleurs à l’ensemble de la province. En 1933, l’île d’Orléans est déjà reconnue au-delà des frontières pour cultiver la fraise à grande échelle et fournir environ 90 % des épiceries et autres commerces de Québec (La Presse, 1933). Se développe, simultanément à la conversion majeure des terres orléanaises en fraiseraies au courant des années 1920 et 1930, une reconnaissance étatique et populaire de l’association entre la fraise et le territoire de l’île d’Orléans. Les nouveaux surnoms pour désigner l’île, qu’on retrouve de façon plus frappante dans les articles de presse du deuxième quart du XXe siècle, témoignent de la spécification du symbole d’abondance alimentaire représenté par l’île d’Orléans. Cette abondance, autrefois incarnée par une végétation luxuriante, se précise à partir des années 1920 : de jardin potager qu’elle était, l’île d’Orléans devient maintenant jardin de fraises.

En effet, l’apparition de l’expression « jardin de fraises » fait foi d’une reconnaissance populaire dont témoignent les médias ; elle admet la superposition, puis l’ancrage progressif de la production de fraises au territoire de l’île d’Orléans. Entre les vergers du mont Saint-Hilaire et les pruniers du comté de Kamouraska réputé pour les « Reine Claude », l’île d’Orléans se taille une place à travers les autres régions productrices d’une ressource agricole distinctive en endossant le rôle de « jardin de fraises » (Le Canada français, 1919, p. 270). Ce vocable, il se décline de plusieurs manières, soit pour rendre compte de l’abondance du fruit par rapport à la superficie de son territoire, soit pour acclamer le succès des Orléanais·es dans le développement d’une industrie dominante et lucrative :

Les habitants de l’île mériteraient encore le nom de sorciers comme on les appelait autrefois. À l’heure où il faut remuer ciel et terre pour développer les petites industries et les cultures spécifiques, eux, […] ont transformé leur île en un immense jardin à fraises (La Presse, 1929, p. 6).

Au-delà de l’abondance, c’est aussi l’ancienneté des savoir-faire et l’expertise des producteurs et productrices reconnues par les journalistes qui consolident le rapport entre le produit et le lieu. Même si nous n’avons pas procédé à une compilation de la fréquence du nombre d’interventions effectuées par les producteurs et productrices de chaque comté, nous remarquons que les orléanais·es détiennent un droit de parole privilégié lorsqu’il est temps de se prononcer sur la situation climatique, les prix et le rendement de la production. Ce choix, loin d’être aléatoire, montre en quoi la presse reflète et perpétue l’association entre la fraise et le territoire orléanais. Élevés au statut de figure d’autorité, de référence en matière de production et savoir-faire, les agricutleurs et agricultrices orléanais·es profitent de la visibilité offerte par les médias non seulement à travers l’écrit, mais aussi à travers l’image. Phénomène relatif aux années 1950, l’accroissement de l’espace occupé par les images dans les journaux (Roy et De Bonville, 2000) nous offre de fait un autre moyen pour mesurer l’importance accordée à la fraise orléanaise dans les pages consacrées à la production du petit fruit québécois à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Que ce soit pour les années 1960 (Le Soleil, 1969) ou 1990 (Porter, 2000), les photographies maintiennent la tendance à représenter majoritairement les producteurs et productrices de l’île, soit au marché du Vieux-Port ou à même leurs champs, alors que la légende de la figure 1 lève le voile sur l’ancienneté de la production de la fraise à l’île d’Orléans : « […] 32 ans de mariage… et de production de fraise sur l’île » (Fleury, 1980).

Figure 1

Mille façons d'apprêter la fraise, Le Soleil, 9 juillet 1980, p. D-3

Il semble que le lien entre le territoire et le produit, loin de s’effriter, se solidifie durablement. Une dynamique à laquelle l’effort publicitaire caractéristique de la révolution industrielle participe et sur lequel nous insisterons dans la prochaine section. En effet, d’autres facteurs doivent être pris en considération pour comprendre l’appropriation renouvelée du surnom « paradis de la fraise » (Lacombe, 2001) ou l’apparition des nouvelles appellations à la fin du XXe siècle telles que « pays de la fraise » (Fleury, 1979) et « capitale provinciale de la fraise de culture » (Le Soleil, 1988). Relayées par les journalistes, il convient d’explorer l’origine de ces expressions, finalement empruntées aux discours publicitaires.

2.2 Aux origines de la promotion d’une image de marque et d’un symbole : lumière sur les discours publicitaires

Cette section, consacrée aux publicités, sera scindée en fonction de deux modes de commercialisation particuliers : celui des commerces de détail et celui des complexes hôteliers. Présentant d’abord les logiques de la mise en marché des produits dérivés de la fraise pour la basse saison, nous nous pencherons ensuite sur l’épanouissement d’une stratégie commerciale fondée sur l’engouement généré par l’apparition des premiers fruits et son rôle dans la mise en valeur des dimensions sociosymboliques de la fraise orléanaise. Bien que cette dernière soit la seule véritable stratégie d’identification ayant perduré jusqu’au XXIe siècle, il convient d’apporter un éclairage sur une période charnière du processus de patrimonialisation de la fraise, celle de la redéfinition et de l’affirmation de l’identité québécoise. Propices à l’élaboration de nouveaux référents identitaires, les années 1970 et 1980 se caractérisent par des manifestations festives entourant la promotion d’un produit distinctif.

En 1934, la Coopérative Fédérée de Québec prend l’initiative de substituer, grâce au procédé de congélation, les fraises d’importation provenant du Texas, d’Arizona et de Floride par celles de l’île d’Orléans. Le 11 décembre 1935, la bonne nouvelle se répand : les arrangements conclus entre le ministère de l’Agriculture et les laiteries permettent déjà aux consommateurs et consommatrices de se délecter de ce petit fruit rouge congelé (La Presse, 1935). Pour la première fois, les consommateurs et consommatrices pourront déguster des fraises locales en basse saison et ces fraises, elles proviennent de l’île d’Orléans. Chaque jour de la semaine, des fraises à l’état frigorifié peuvent ainsi être acheminées au domicile de chaque personne désireuse d’en acheter (Le Soleil, 1935c). Parmi les annonces publicisant les fraises congelées entre 1935 et 1936, nous observons qu’une tendance se maintient : la reconnaissance d’une vocation singulière à l’île d’Orléans, vantée pour être devenue « le jardin de fraises de notre Province » (Le Soleil, 1935b) ou « le jardin fraisier de notre Province » (L’Autorité, 1935). Comme on peut le remarquer sur la figure 2, l’identification du lieu de provenance et son exaltation même, si l’on se rapporte au choix de l’adjectif « fameuse » servant à qualifier l’île d’Orléans, introduit l’idée d’une image de marque.

Figure 2

Département de l'Agriculture du Québec, « Un dessert délicieux pour les consommateurs du Québec », Le Soleil, 12 décembre 1935, p. 13

Force est de constater que cette légitimation dépasse les frontières de la région de Québec puisqu’on retrouve la même annonce, à quelques variantes près, dans les journaux de Trois-Rivières, Montréal, Lac-Saint-Jean, Sherbrooke, etc. Alors que la livraison des fruits congelés s’effectuait par l’intermédiaire des compagnies laitières, les changements opérés dans les modes de distribution au courant de l’année 1938 expliquent probablement la disparition de ces annonces (L’Étoile du Nord, 1938). Cet exemple, très court dans le temps, ne revêt pas une moins grande importance puisqu’il permet de mettre en lumière les balbutiements d’une campagne de commercialisation misant sur l’identification. En 1948, on considère les entrepôts frigorifiques comme de véritables plaques tournantes d’approvisionnement en denrées alimentaires pour les ménagères, mais aussi pour les conserveries et les confiseries. On cite, entre autres choses, quelques produits spécifiques que les conserveries peuvent transformer en temps voulu : les bleuets du Saguenay, les pêches de Niagara, les cerises de Maskinongé, et les fraises de l’île d’Orléans (Le Samedi, 1948). Cette affirmation nous amène à introduire le second volet des publicités destinées à l’offre caractéristique de la basse saison : les confitures industrielles.

Même si les sources révèlent que les producteurs et productrices de l’île représentent les principaux fournisseurs et principales fournisseuses de cette industrie au début du XXe siècle, il faut attendre la fin des années 1920 pour voir les premières mentions d’une provenance « île d’Orléans » au cœur des stratégies publicitaires employées par les grandes entreprises canadiennes-françaises telles que « Raymond », « Létourneau » ou « Renaud » (Pouliot, 1927). À la tête de « Quebec Preserving Ltd », Louis Létourneau, surnommé le roi des fraises parce qu’il accapare la plupart des récoltes de l’île pour son industrie, introduit une première confiture commerciale « aux fraises de l’île d’Orléans » sous la marque populaire déjà connue « Favorite » en 1928 – c’est du moins la plus ancienne mention répertoriée dans notre corpus (Épicerie Paquet, 1928). Le nombre de confitures industrielles « aux fraises de l’île » pendant les années postérieures à la crise financière de 1929 augmentent dans la mesure où l’État préconise la commercialisation des produits spécifiquement québécois afin de rétablir la situation économique de la province. Se reflétant dans les discours et les stratégies marketing des commerçant·e·s, les magasins Guy Inc. offrent par exemple une gamme de produits jugés « quotidiens » parmi lesquels se retrouvent les confitures « faites avec les fraises de l’île d’Orléans, les meilleures au monde » (Magasin Guy Inc., 1931, p. 9). En 1933, une vente réalisée par le même magasin annonce une chute de prix permettant à toutes personnes économes de profiter de certaines aubaines comme les confitures : « Vous qui connaissez la valeur des confitures, Madame, dites-nous s’il existe de meilleures confitures que celles faites avec les fraises de l’île d’Orléans. Ce sont celles-là que nous vous offrons et qu’il ne faudrait pas confondre avec une autre confiture quelconque » (Magasin Guy Inc., 1933, p. 9). Le message transmis est clair : les femmes, en consommatrices avisées, savent que les fraises de l’île se distinguent des autres. Cet appel à la connivence ou à la complicité introduit l’idée que la fraise de l’île repose sur un système de référence culturel collectif compris et approprié par l’ensemble des ménagères. En plus de reconnaître publiquement sa plus-value, ces publicités sous-entendent que contrairement à certains produits transformés dont la renommée ou la certification justifie l’augmentation de la valeur marchande (Faure : 1999) – devenant ainsi des denrées de luxe ou d’occasion – on souhaite rendre les confitures de fraises accessibles à une large clientèle. Soulignons qu’à la lumière de nos recherches, la fraise de l’île est la seule fraise québécoise à s’insérer dans une campagne publicitaire de confitures de fraises industrielles où la notoriété du produit est valorisée et le lieu de provenance dûment identifié pour la première moitié du XXe siècle. Malgré la mise en place d’un commerce de fraises congelées et de confitures industrielles au tournant des années 1930, les fraises de saison restent toutefois les plus populaires et les plus appréciées.

Jusqu’au début du XXe siècle, les marchés publics assumaient la responsabilité d’approvisionner la population en produits frais et les producteurs ou productrices offraient en quelque sorte une certification non officielle de l’authenticité du fruit aux consommateurs et consommatrices. Alors que la popularité des marchés publics de la ville de Québec décline, les épiceries et les marchés à grande surface, eux, s’implantent durablement. Les publicités générées au profit de ces nouveaux lieux d’approvisionnement, plus « impersonnels » à notre avis, s’accordent aux politiques gouvernementales axées sur la valorisation des produits phares de la Province et prennent le relais des agriculteurs et agricultrices pour assurer la provenance des fraises dans ce nouveau réseau commercial en mutation. Ces stratégies publicitaires, comme nous avons pu le constater, assurent ainsi la construction d’une image de marque autour de la fraise de l’île et engagent le produit dans un processus de valorisation en marge d’une démarche institutionnelle – donc « par le bas ». Toutefois, les discours entourant la commercialisation des fraises de saison se distinguent dans l’optique où ils témoignent de la réactualisation du phénomène de reconnaissance et participent à la construction sociosymbolique du produit.

Comme l’explique Tornatore (Tornatore, 2015, p. 108), l’enjeu de la valeur patrimoniale réside moins dans l’octroi de son statut que dans son actualité. De fait, « c’est par cette actualité que la circulation et la transmission d’un bien sont réalisées ». Les résultats de notre recherche montrent ainsi que les discours publicitaires performent cette actualisation de la plus-value du produit à travers la permanence, mais aussi l’accroissement des annonces qui paraissent dans les journaux pour la période étudiée[1]. Alors que disparaissent les annonces de fraises congelées et de confitures industrielles, nous avons répertorié un plus grand nombre d’entreprises québécoises précisant recevoir chaque jour les fraises de l’île à partir des années 1950 : la chaîne d’épiceries locales fondée en 1928 (Le Soleil, 1930), la chaîne Steinberg, ou encore la compagnie GEM. Analysé par le truchement des grands quotidiens québécois, l’argumentaire commercial de ces entreprises s’articule autour des sentiments d’urgence (de se procurer les fraises de l’île) et de joie (de voir les premiers fruits arriver sur le marché), élevant ainsi la fraise au statut d’exceptionnelle normale.

Reconnue à travers la province, la fraise de l’île suscite l'enthousiasme, « [à] cause, sans doute, de sa courte période de production et de sa nature périssable » (Parrot, 1950, p. 3). À la fin de la brève saison, plusieurs s’empressent de s’en procurer. Incitatif réel à l’achat, il s’agit là d’une situation qui se manifeste dans les discours commerciaux pour favoriser la vente et dynamiser l’engouement populaire : « Le dernier chargement de fraises de l’île d’Orléans arrivera à Sherbrooke cette nuit. C’est votre dernière chance d’en obtenir » (Thompson et Alix limitée, 1941, p. 13). S’adressant à l’ensemble des ménagères, les publicités montrent bien en quoi la baie rouge n’est pas réservée à une clientèle particulière. Paradoxalement, la rareté de l’abondance saisonnière des fraises locales offre aux ménagères la possibilité de payer un prix abordable permettant l’inclusion des acheteurs et acheteuses, toutes catégories confondues, dans cette course à l’approvisionnement qui confère à la fraise de l’île une valeur particulière (Action patrimoine, 2021). Tout le monde peut se la procurer et ainsi, partager collectivement ce bonheur de retrouver le fruit tant attendu :

Juillet est, par excellence, le mois des fraises au marché St-Roch. Et pas le mois de n’importe quelle fraise… puisqu’en majorité il s’agit de la fraise de l’île d’Orléans […]. Tous les ans donc, à la même époque ce sont en sorte des retrouvailles, tant au marché que chez l’épicier, sur nos tables et ici même dans nos colonnes (Le Soleil, 1968, 17).

Cette affirmation tirée d’un article du journal Le Soleil publié en juillet 1968 rend compte d’une appropriation sociale générée, entre autres, par une forme de tradition médiatique : non seulement ancrée spatialement, la fraise de l’île est dorénavant ancrée temporellement. Les titres retenus pour informer les acheteurs ou achteuses sur les arrivages, mais aussi la régularité avec laquelle ces articles et petites annonces paraissent dans les journaux à un moment de l’année bien précis, participent à la construction patrimoniale de la fraise de l’île en la consacrant en un repère temporel et symbolique. Publiés à la fin du mois de juin et au début de juillet, les discours entourant la commercialisation de la fraise de l’île établissent un lien entre les premières récoltes, le début des vacances, les célébrations festives de la Saint-Jean (fête nationale des Québécois·es soulignée le 24 juin), le retour de la chaleur et des produits frais de la Province. La frénésie provoquée par l’apparition de la première fraise québécoise (orléanaise) ne saurait toutefois être comprise sans prendre en considération les conditions climatologiques propres aux territoires nordiques. Malgré les innovations marquantes caractérisant l’évolution du secteur agricole, le Québec reste victime de son climat et ne parvient toujours pas à maintenir l’approvisionnement annuel des marchés en fraises. Cette carence de fraises québécoises en basse saison et l’aversion des consommateurs et des consommatrices pour les fraises d’importation continuent d’imprimer dans l’esprit du consommateur et de la consommatrice le phénomène de rareté qui participent à l’engouement bien réel de retrouver, sitôt l’été et les vacances arrivés, les fraises locales (Jury, 2010). Vers la fin des années 1990 et encore aujourd’hui, les fraises de l’île symbolisent cette forme d’hédonisme typiquement québécois lié à une période singulière du calendrier alimentaire ; un phénomène culturel de valorisation que les discours publicitaires et journalistiques actualisent en réitérant les mêmes éléments de discours annuellement (Angers, 1993 ; Lacombe, 1999). Si les motivations derrière ces stratégies commerciales sont d’ordres économiques, leurs conséquences, elles, s’étendent aux sphères sociales et symboliques. Les derniers paragraphes nous ayant permis d’aborder une période plus récente, il nous apparaît dès lors nécessaire de revenir sur le contexte sociopolitique des années 1970.

Les années 1970 et le début des années 1980 représentent une période propice à la redéfinition du sens conféré à la fraise de l’île d’Orléans. Les sources le confirment, cette période est marquée par une effervescence inégalée dans le domaine de l’alimentation, surtout en ce qui concerne la fraise. Comme nous le constatons par l’implantation des activités d’autocueillette et de vente à la ferme, des actions sont déployées pour promouvoir le petit fruit rouge. Cela explique notamment l’éclosion de nombreux festivals, d’exposition et de concours gravitant autour de la thématique de la fraise locale (Le Soleil, 1980). Donnant lieu à une forme nouvelle de commercialisation, l’essor de la notion de patrimoine dans les années 1970 favorise la multiplication des fêtes thématiques et des célébrations festives puisant dans les éléments évocateurs de la culture locale. Comportant à la fois des dimensions économiques, sociales et symboliques, ces festivités assurent la mise en marché d’une production régionale porteuse de sens. Manifestations d’une fierté culturelle, les fêtes thématiques font office de carte de visite pour le public extérieur et d’outil d’affirmation identitaire pour les natifs (Désilets, 2009). Telle qu’analysée par Jocelyne Bonnet, la « vitrine identitaire », c’est-à-dire la représentation identitaire par l’entremise de la production et de l’appropriation de marques emblématiques, se divise en deux registres : la communication et la convivialité. Tout matériel promotionnel diffusé dans les médias et dans les institutions culturelles se présente en quelque sorte comme la déclaration d’un marqueur identitaire, alors que le festival devient le lieu idéal pour l’animer (Bonnet, 1995). Si l’on se penche sur la dimension médiatique entourant la promotion des festivals de la fraise québécoise de l’Auberge des gouverneurs et du Québec Hilton, on réalise que le choix des images et du discours fait de la fraise de l’île la principale ambassadrice de ces événements.

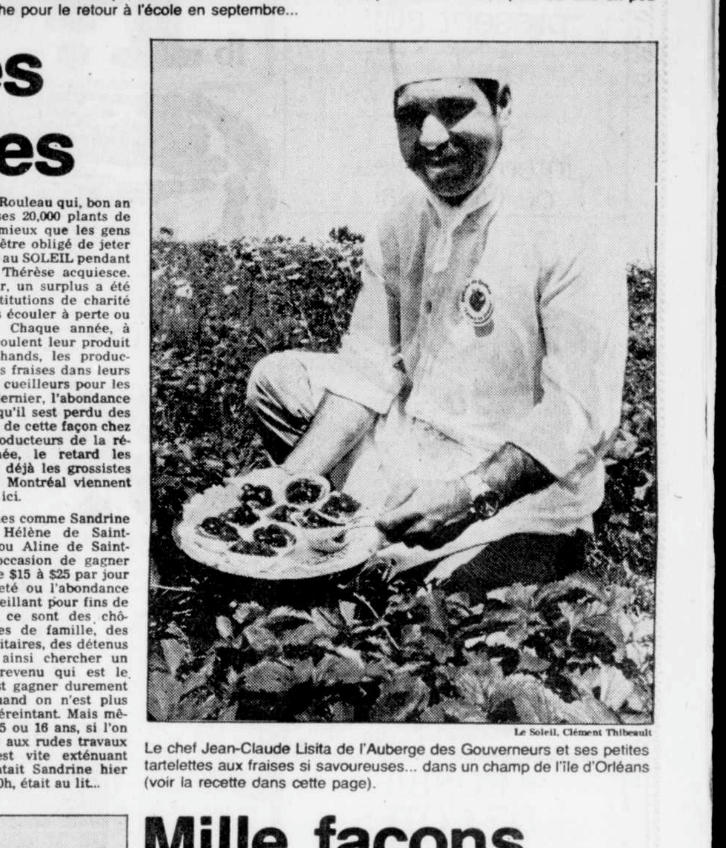

Pour L’Auberge des gouverneurs, l’association entre cette célébration culturelle et la fraise orléanaise s’effectue grâce à une mise en scène entourant la publication d’une recette partagée par Jean-Claude Lisita, le chef de l’auberge. Indubitablement, le chef cuisinier ou la cheffe cuisinière représente une figure d’autorité dans le domaine culinaire. Il ou elle constitue un acteur ou une actrice phare dans la promotion et la mise en valeur des produits locaux ; il ou elle s’exprime comme le trait d’union entre les producteurs, productrices et les consommateurs ou consommatrices. En divulguant une recette de son répertoire, le chef Lisita met à la disposition du grand public une manière attrayante et « reconnue » d’apprêter le petit fruit – une façon de se l’approprier en d’autres mots. Toutefois, c’est la composition de la photographie (figure 3) illustrant l’article qui entérine le rôle d’ambassadrice de la fraise de l’île : au premier plan, on retrouve le chef Lisita montrant fièrement ses « fameuses » tartelettes aux fraises et au second plan, on aperçoit les champs de fraises de l’île – la légende de l’image le précise (Fleury, 1980). À l’instar des étiquettes et des emballages, la photographie relocalise la production en l’investissant d’une forte charge territoriale (Turgeon, 2010).

Figure 3

Robert Fleury, « Mille façons d’apprêter les fraises », Le Soleil, 9 juillet 1980, p. D-3

Figure 4

Québec Hilton, « Les fraises de l'île... en ville ! », Le Soleil, 4 juillet 1981, p. E-3

Clairement, les années 1980 annoncent le début d’un phénomène de revendication des spécificités régionales contribuant à solidifier non seulement le lien de l’aliment au lieu, mais aussi le lien de l’aliment à la culture. Par ailleurs, il est justifié de croire que la fraise de l’île s’insère dans un processus de construction patrimoniale particulièrement vivant où la reconnaissance passe par la diffusion d’un discours porté par des acteurs et actrices qui agissent en marge des instances gouvernementales. Cette conclusion, nous pouvons l’étayer davantage en examinant le rôle des médias dans la transmission des savoir-faire culinaires et des habitudes de consommation.

2.3 Transmission de pratiques alimentaires aux saveurs d’icitte : des chroniques culinaires de Jehane Benoit à celles de Françoise Kayler

Avant de poursuivre l’analyse, soulignons que la cuisine française fait toujours force de loi lorsqu’il est question de gastronomie, et ce, jusque dans les années 1990 (Plamondon-Lalancette, 2015). Un phénomène qui selon nous, explique la lente apparition de titres de recette précisant le lieu de provenance des produits québécois mis à l’honneur. Nonobstant l’absence de précisions des intitulés de recettes aux fraises, il nous est permis d’effectuer un raccourci en affirmant que ce sont les fraises orléanaises qui sont généralement consommées puisqu’elles dominent nettement la chaîne d’approvisionnement. Ajoutons qu’il n’est pas rare de trouver une mention, soit en introduction ou en conclusion des chroniques culinaires, de la renommée des fraises de l’île (Ferrière, 1975). Dans d’autres cas de figure, ce sont les adaptations régionales de recettes qui permettent de mesurer la qualité distinctive de la fraise orléanaise et la persistance de l’association produit/lieu.

Cela étant dit, même si la première moitié du XXe siècle a été déterminante dans le processus de patrimonialisation de la fraise (voir les deux sections précédentes), nous avons choisi dans cette section de privilégier l’époque où les impératifs liés à la crise économique et les deux Guerres mondiales ne limitent plus autant la consommation alimentaire. Les recettes publiées dans les journaux dans le contexte d’après-guerre, caractérisé par une rupture entre l’économie de subsistance et la récente prospérité des foyers, montrent que la société québécoise est disposée à explorer ses richesses gastronomiques. Portés par la Révolution tranquille et l’épanouissement d’une nouvelle société de consommation dans les années 1960, les Québécois·es s’engagent à déterminer progressivement ce que représente la cuisine québécoise (Plamondon-Lalancette, 2015)[2] ; c’est justement dans cette phase de redéfinitions des pratiques alimentaires que l’avenir de la fraise de l’île aurait pu basculer. Les pages féminines des journaux populaires destinées à enseigner aux ménagères les arts domestiques (Tanguay, 2019) témoignent de cette évolution et confirment dès lors la responsabilité des médias dans la valorisation de certaines habitudes de consommation. Par conséquent, les femmes chroniqueuses comme Jehane Benoît, Rita Martin (personnage fictif) et Françoise Kayler jouent un rôle crucial dans une étape indispensable à la vitalité du processus de patrimonialisation de la fraise de l’île, celle de la transmission (ce qui revient à parler de valorisation).

Même si les chercheuses comme Caroline Coulombe et Caroline Durand (Coulombe, 2005 ; Durand, 2015) ont déjà établi que la cuisine québécoise s’est fondée sur le cycle des saisons, il est néanmoins intéressant de se pencher sur la manière dont l’habitude d’associer la fraise aux mois de juin et juillet se transmet à travers la publication journalière de suggestions culinaires pour le quotidien et les réceptions estivales. En juillet 1950, Mme Rita Martin, directrice au département d’art culinaire de la compagnie Robins Hood, tient pour acquis que « [d]ans la plupart des foyers, la question du dessert est chose résolue pour quelques semaines » (Martin, 1950). On remarque toutefois une diversification de la production culinaire où les poudings économiques et les tartes ne sont plus seuls à trôner au milieu de la table[3] : couronnes aux fraises, gâteaux, glaces, mousses, telles sont les propositions retrouvées dans les pages de la section féminine des quotidiens (Martin, 1950). En dépit des nouvelles possibilités offertes par la modernité et la prospérité, on observe que les chroniqueuses continuent de valoriser la pratique ancestrale de la mise en conserve et les recettes traditionnelles constituées d’ingrédients simples. Cette stratégie facilite selon nous l’appropriation quotidienne (populaire) de ces habitudes de consommation par le grand public.

L’une des premières marques de reconnaissance d’un savoir-faire impliquant la transformation du fruit est attribuable à celle que l’on considère comme une figure de proue de la cuisine canadienne. Réputée pour son souci pédagogique (Labonté, 2017), auteure de L’Encyclopédie de la cuisine canadienne et de rubriques culinaires dans le Photo-Journal, Jehane Benoit déclare en 1964 que les « shortcakes » sont des spécialités de la cuisine nord-américaine (Benoit, 1964). En transmettant une recette qu’elle affirme être celle du « véritable shortcake aux fraises », Jehane Benoit offre ainsi aux ménagères une manière de valoriser le produit et de l’intégrer dans les habitudes de consommation. En ajoutant que ce dessert se cuisine lorsque la saison le permet, la chroniqueuse perpétue la tradition d’ancrer temporellement la consommation du fruit (Benoit, 1964). Une tradition dont la gastronome et critique culinaire Françoise Kayler continue d’évoquer à la fin du XXe siècle lorsqu’elle dénonce l’origine étrangère des fraises proposées par un restaurant en plein mois de juillet (Kayler, 1991).

À l’instar des livres de recettes issus du courant de la nouvelle cuisine, caractérisée par la régionalisation et la singularité québécoise, les journaux parus dans les années 1970 et 1980 préconisent la représentation des recettes locales et donc, la valorisation de produits régionaux comme la fraise. Dès lors, on voit naître des chroniques originales comme celle intitulée « La recette québécoise de la semaine », parue hebdomadairement dans le journal Le Soleil en 1980. Cette modification confirme la nouvelle vision de la cuisine québécoise, à laquelle on accorde graduellement une valeur et une légitimité. De cette façon, ces recettes mettent en valeur la cuisine québécoise dite de tous les jours, celle dont les caractéristiques s’enracinent à la fois dans l’ancienne cuisine canadienne-française et dans la cuisine innovante d’ici. Dans cette première rubrique est présenté un dessert qu’on dit « intégré pour de bon dans la cuisine québécoise », le pouding chômeur : une appellation dérivée de pouding « chaumière ». À base de gâteau blanc, on propose d’agrémenter le pouding en fonction des produits distinctifs de chaque région ; au Lac-Saint-Jean avec des bleuets ; en Beauce avec du sirop d’érable, dans les Cantons-de-l’Est avec des pommes ; à l’île d’Orléans avec des fraises (De B. Gourdeau, 1980). La transmission des habitudes de consommation et de la reconnaissance produit/lieu est ainsi performée à travers le discours des journalistes et des chroniqueurs ou chroniqueuses qui se relaient pour communiquer le rapport entre la fraise, le territoire et la culture alimentaire québécoise – les adaptions régionales du pouding chômeur présentées ci-haut en sont un exemple. En 1997, la célèbre Françoise Kayler mentionne d’ailleurs que si « depuis longtemps on vante le mérite des fraises de l’île d’Orléans, des bleuets du Lac-Saint-Jean […], la qualification de « produit régional » dépasse largement, maintenant, ce seul énoncé poétique » (Kayler, 1997). Comme la chroniqueuse l’explique, les produits régionaux permettent la création de la cuisine québécoise et assurent le développement des régions. Figure d’autorité dans le domaine de l’alimentation, les propos de cette grande dame confirment et renouvellent ainsi la valeur accordée à la fraise de l’île.

Bien qu’on ne puisse plus parler d’industrie domestique des conserves dans la deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe, la conserverie maintient sa vitalité au sein des pratiques alimentaires. L’analyse de l’article rédigé par Monique Payeur en 1976 nous permet de mieux saisir l’évolution des motivations entourant la transmission de cette pratique, mais surtout, de montrer comment le discours des journalistes reflète cette transition et y participe :

Depuis des générations les familles québécoises, conservant une habitude française ancestrale, font leur confiture pendant la période estivale. Quelques ménagères ont délaissé pendant des années cette tradition mais, avec la vague de retour aux sources, elles retournent de plus en plus dans la cuisine pour y fabriquer leurs propres conserves de fruits (Payeur, 1976, p. A-8).

Si la fabrication de confiture offrait aux ménagères la possibilité d’effectuer quelques économies au début du XXe siècle, au tournant des années 1970, les raisons économiques sont bien pâles à côté de la fierté du « je l’ai fait moi-même » (Payeur, 1976). Ce retour aux sources, tel que décrit par la journaliste, s’exprime par la redécouverte d’une tradition valorisant les produits de la fraise ; la confection des confitures à la manière de nos grands-mères s’illustre en quelque sorte comme une forme de réinvestissement du passé qui passe d’abord par l’autocueillette. En 1986, Sylvie Carin écrit dans Le Soleil que les Québécois·es parcourent, à l’image du passé, les champs de fraise de l’île d’Orléans et replongent dans la nostalgie des « confitures de môman » (Carin, 1986, p. B-1).

Bien que l’on ne trouve pas de recette intitulée « confitures aux fraises de l’île », nombreuses sont les journalistes qui réactualisent le lien incontestable entre les conserves et la production de l’île d’Orléans et incitent par conséquent à la consommation du produit. D’un côté, Monique Payeur informe les consommateurs et consommatrices comme quoi les récoltes à l’île seront moins abondantes et qu’il faudra en contrepartie réviser le budget alloué aux confitures (Payeur, 1977) de l’autre, Jacqueline Beauregard (Beauregard, 1989) et Nichole Ouellette (Ouellette, 1994) rappellent que les fraises de l’île sont les meilleures. La promesse de déguster la fraise pendant la saison froide alimente aussi ce désir de perpétuer la tradition familiale « qui a conquis le cœur de plusieurs générations » (Huot, 2018). Fournissant recettes et conseils (Bilodeau, 2013), les articles portant sur la mise en conserve des fraises (Bilodeau, 2013) assurent ainsi la transmission d’une vieille tradition (Daoust-Boivert, 2014) et témoignent de la valeur sociosymbolique attribuée à la fraise de l’île.

3. Conclusion

La patrimonialisation de fraise de l’île d’Orléans se reflète et évolue à travers des mesures de valorisation initiées par des agent·e·s du patrimoine agissant en marge des institutions gouvernementales. En effet, nous pouvons conclure que les médias, par le truchement de la presse écrite incluant les publicités, véhiculent un discours agissant à la fois comme un miroir de cette construction sociale et comme un moyen de réactualisation du sens particulier conféré à la fraise de l’île d’Orléans. Témoins de la conscience patrimoniale provoquée par la construction du pont de l’île, les journalistes confirment l’état d’esprit de la communauté en partageant leurs craintes quant à la dissolution du cachet de l’île. Résultats des implications sociosymboliques du passage de la polyculture vers la monoculture, les nouveaux vocables attribués par les journalistes à l’île d’Orléans alimentent l’imaginaire collectif et consolident le lien entre le lieu et son produit. Si l’île d’Orléans représente le « pays de la fraise » en 1930, on doit rendre grâce aux discours journalistique pour avoir levé le voile sur la réactualisation de ces surnoms opérée jusqu’au début du XXIe siècle et par conséquent, sur le processus de patrimonialisation de la fraise de l’île. Les choix délibérés des journalistes de représenter majoritairement les producteurs et productrices du milieu insulaire lors de leurs entrevues ont certainement joué un rôle important, au même titre que le contenu et la fréquence d’apparition des discours publicitaires destinés à mettre en valeur la fraise.

De fait, elle est la seule fraise à avoir bénéficié d’une campagne d’identification déployée à travers un matériel promotionnel conçu pour les festivals et les produits spécifiques (fraises congelées et confitures). L’image de marque du produit s’est toutefois maintenue grâce au discours publicitaire, insistant entre autres sur l’accessibilité, entourant l’arrivée des fraises de l’île. Pour des raisons autrefois purement pratiques, les publicités apparaissent dans un intervalle temporel bref – car liées aux périodes de récoltes très courtes. Les avancées technologiques, permettant la culture prolongée de la fraise, n’ont toutefois pas modifié l’habitude de valoriser la consommation du fruit orléanais en haute saison. Par conséquent, l’association entre l’arrivée des fraises de l’île, l’été, les vacances et la fête nationale concoure à la valorisation sociosymbolique de la fraise, devenue un emblème faisant sens et pouvant être partagé par la société québécoise. Ancrée dans l’espace, la fraise de l’île l’est aussi dans le temps. Pour cause, il faut reconnaître le rôle des chroniqueuses féminines porteuses de savoir-faire culinaires dans la consécration de cette association et dans la transmission des habitudes de consommation.

Figures d’autorité en matière d’alimentation et médiatrices entre les commerces et la table, des femmes telles que Rita Martin et Jehane Benoit scellent de leurs chroniques alimentaires des habitudes de consommation favorables à la construction patrimoniale de la fraise orléanaise. Au mois de juillet, les desserts aux fraises inondent les pages féminines des quotidiens et perpétuent la tradition de pratiques alimentaires saisonnières comme la confection d’un shortcake et des confitures. Au-delà des recettes génériques ou de l’épanouissement de spécialités régionales, ce sont surtout les propos de ces femmes qui mettent en évidence leur effort de valorisation et leur rôle dans la patrimonialisation du fruit. Rappelant tantôt que les ménagères devraient profiter de l’arrivée des proverbiales récoltes du milieu insulaire, tantôt que les fraises de l’île sont les meilleures, leurs discours maintiennent le caractère remarquable du produit. En plus d’assurer la transmission de cette habitude de consommation, elles communiquent également toute la charge émotionnelle qu’évoque la fraise de l’île en mentionnant comment les pratiques entourant sa consommation éveillent un sentiment de nostalgie.

Cette dernière section portant sur le rôle des femmes dans les processus de patrimonialisation alimentaire rappelle que la scène culinaire peut également offrir aux ménagères des sources de valorisation. À notre avis, l’émancipation feminine mérite de faire l’objet d’une analyse historique plus approfondie sous l’angle de l’alimentation et des pratiques de communication publiques et ce, malgré l’inévitable plafond de verre auquel se heurtent les femmes. Si plusieurs chercheurs et chercheuses se sont penché·e·s sur les rapports entre la féminité, la nourriture et l’oppression, des historiennes comme Magda Fahrni estiment que la consommation alimentaire peut aussi devenir politique : la mise en place d’une campagne de boycott contre les épiciers en 1947 et les manifestations pour la légalisation de la margarine en 1948 se présentent d’ailleurs comme des actes de résistances déployées par les Québécoises (Fahrni, 2006). Dans un autre ordre d’idées, les recherches de Valerie Korinek sur le magasine canadien Châteleine confirment elles aussi l’importance de déconstruire l’idée selon laquelle la presse féminine des années 1950 représente un champ stérile pour les discours militants (Korinek, 2000). Dans les deux cas, ces secteurs « typiquement féminins » doivent être replacés dans une perspective positive de l’engagement féministe (Gagnon-Brouillet, 2022). Déstabilisant les dynamiques conjugales et les normes de genre « en confortant parfois le patriarcat et le conservatisme, parfois l’émancipation des femmes et la transformation de leur rôle » (O’Neill, 2016, p. 249), la période qui voit s’épanouir la société de consommation d’après-guerre au Québec se présente comme un cadre temporel privilégié pour ce type d’analyse. Les nouvelles pratiques de communication publique qui gagnent en importance à cette époque, comme les expositions culinaires et les émissions de cuisine, se présentent dès lors comme des avenues prometteuses pour conjuguer dans une perspective féministe les communications, l’émancipation et l’alimentation.

Appendices

Notes

-

[1]

Pour l’ensemble des références, se rapporter à Florence Gagnon-Brouillet (2020). Un processus de patrimonialisation vivant et populaire en milieu québécois : la fraise de l’île d’Orléans (1900 à aujourd’hui) [Mémoire de maîtrise, Université Laval]. f. 102.

-

[2]

Une entreprise stimulée par la Révolution tranquille et l’Exposition universelle de Montréal en 1967 (Plamondon-Lalancette, 2015).

-

[3]

Cette diversification est aussi attribuable à l’introduction du congélateur dans l’ensemble des foyers et la création de nouvelles technologies culinaire comme la machine à glace.

Bibliographie

- Les petits fruits. (1929, 22 juillet). La Presse. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2973179

- Deuxième anniversaire des Épiciers-Unis. (1930, 14 juin). Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3478480

- Le pont de l’île d’Orléans. (1931, 1 septembre). Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3440208

- Pour la saison prochaine. (1933, 10 mars). La Presse. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2896111

- L’Ile d’Orléans deviendra le jardin de la province. (1935a, 29 mars). Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3293193

- Couic ! Couac ! Couac ! (1935, 21 avril). Le Canard. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3731028

- Les laiteries vendront les fraises congelées (1935b, 27 novembre). Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3293397

- Les fraises de l’île d’Orléans sur le marché de Québec cet hiver (1935c, 28 novembre), Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3293398

- Lettre de Québec. Pour les gourmets. (1935, 11 décembre). La Presse. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3093962

- Des fraises, voulez-vous des fraises ? (1935, 14 décembre). L’Autorité. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3585918

- Restons chez-nous. (1936, 21 mai). Le Colon, https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3554287?docsearchtext=l'île%20orléans%20tradition

- Fruits et légumes congelés. (1938, 27 octobre). L’Étoile du Nord. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2487734?docsearchtext=fraise%20congelée%20orléans

- Un pèlerinage aux sources de la survivance française au Canada. (1961, 24 juin). La Presse. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2756527

- La récolte des fraises a été excellente à l’île d’Orléans. (1968, 12 juillet). Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3169804

- La récolte des fraises a été excellente à l’île d’Orléans. (1969, 5 juillet). Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3170803?docsearchtext=le%20soleil%205%20juillet%201969

- « J’aime ta fraise » (1980, 30 août). Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2727390

- Des fraises de l’île fraîchement fraîches d’automne ? (1988, 2 septembre). Le Soleil.

- Angers, G. (1993, 30 juin). Les fraises de la région sont enfin arrivées. Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2733323

- Benoit, J. (1964, 26 août). Jehane Benoit dans sa cuisine. Photo-Journal. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3543006?docsearchtext=photo-journal%2026%20ao%C3%BBt%201964

- Bernier, Y. (1976, 2 juillet). Les fraises de l’île, en ville. Le Soleil.

- Beauregard, J. (1989, 7 juin). La cuisine…via Québec. Le Courrier de Saint-Hyacinthe. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2597617?docsearchtext=confiture%20fraise%20orléans

- Bilodeau, E. (2013, 24 juillet). Fruits en pots, l’art et la manière. La Presse. https://www.lapresse.ca/vivre/gourmand/cuisine/201307/24/01-4673631-fruits-en-pots-lart-et-la-maniere.php

- Champagne, P. (1985, 6 juillet). La cuisine québécoise au Hilton. Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2913399?docsearchtext=la%20cuisine%20qu%C3%A9b%C3%A9coise%20au%20Hilton

- Daoust-Boisvert, A. (2014, 25 août). Une tradition à mettre en conserve. Le Devoir. https://www.ledevoir.com/societe/416722/une-tradition-a-mettre-en-conserve

- De B. Gourdeau, F. (1980, 15 novembre). Le pouding chômeur. Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2727880?docsearchtext=pouding%20ch%C3%B4meur

- Épicerie Paquet. (1928, 8 mars). Épicerie fraîche de Paquet. Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3478933?docsearchtext=1928,%208%20mars%20Le%20soleil

- Ferrière, J. (1975, 26 juillet). Fraises à la douzaine… Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2714187?docsearchtext=fraises%20%C3%A0%20la%20douzaine

- Fleury, R. (1979, 8 août). La congélation rendue facile. Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2725626?docsearchtext=La%20cong%C3%A9lation%20rendue%20facile

- Fleury, R. (1980, 9 juillet). Mille façons d’apprêter les fraises. Le Soleil, https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2726826?docsearchtext=%C2%BB,%20Le%20Soleil,%209%20juillet%201980

- G. P. (1931, 31 août). L’île d’Orléans, Le Devoir. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2790765?docsearchtext=1931,%2031%20ao%C3%BBt,%20Le%20Devoir

- Huot, I. (2018, 23 septembre). La confiture aux fraises au banc d’essai. Le Journal de Montréal. https://www.journaldemontreal.com/2018/09/23/la-confiture-aux-fraises-au-banc-dessai

- Jury, P. (2010, 2 juin). Enfin les fraises sont arrivées. Le Droit. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3751963?docsearchtext=Enfin%20les%20fraises%20sont%20arriv%C3%A9es

- Kayler, F. (1991, 6 juillet). De l’histoire ancienne… La Presse. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2171715

- Kayler, F. (1997, 19 juillet). Produits régionaux. La Presse. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2184307

- Lacombe, R. (1999, 11 juin). Arrivée surprise des fraises. Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2933899?docsearchtext=Arriv%C3%A9e%20surprise%20des%20fraises

- Lacombe, R. (2001, 5 juillet). Naissance d’une fraise anticancer. Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2899206?docsearchtext=fraise%20anticancer

- Magasin Guy Inc. (1931, 29 janvier). Dégringolade de prix. L’Action catholique. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3518345?docsearchtext=1931,%2029%20janvier%20l%27action%20catholique

- Magasin Guy Inc. (1933, 26 janvier). Vente sensationnelle, Magasins Guy. L’Action catholique. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3518948?docsearchtext=1933,%2026%20janvier%20l%27action%20catholique

- Martin, R. (1950, 14 juillet). Chronique d’art culinaire. Festival des fraises. Le Progrès du Golfe. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2476316?docsearchtext=1950,%2014%20juillet%20progr%C3%A8s%20du%20golf

- Ouellette, N. (1994, 25 juin). Le doux temps des fraises. Le Nouvelliste. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3260677?docsearchtext=confiture%20fraise%20orléans

- Parrot, C.-E. (1950, 17 janvier). Les produits du Québec. Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3175554?docsearchtext=1950,%2017%20janvier,%20le%20soleil

- Payeur, M. (1976, 2 juillet). Les confitures-maison, meilleures, mais à peine plus économiques. Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2721716?docsearchtext=Les%20confitures-maison

- Payeur, M. (1977, 1 juin). Mes notes. Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2912004?docsearchtext=confiture%20fraise%20île

- Québec Hilton. (1977, 30 juin). Les fraises de l’île… en ville. Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2913026?docsearchtext=Les%20fraises%20de%20l%E2%80%99%C3%AEle%E2%80%A6en%20ville

- Porter, I. (2000, 26 juillet). Récolte tardive des petits fruits. Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2936880?docsearchtext=le%20soleil%2026%20juillet%202000

- Thompson et Alix limitée. (1941, 10 juillet). Thompson et Alix limitée. La Tribune. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3540801?docsearchtext=1941,%2010%20juillet%20la%20tribune

- Département de l'Agriculture du Québec. (1935, 12 décembre). Un dessert délicieux pour les consommateurs du Québec. Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3293410?docsearchtext=1935,%2012%20d%C3%A9cembre,%20la%20soleil

- Fleury, R. (1980, 9 juillet). Mille façons d’apprêter les fraises. Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2726826?docsearchtext=Mille%20fa%C3%A7ons%20d%27appr%C3%AAter%20la%20fraise

- Mille façons d'apprêter la fraise. (1980, 9 juillet). Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2726826?docsearchtext=Mille%20fa%C3%A7ons%20d%27appr%C3%AAter%20la%20fraise

- Québec Hilton. (1981, 4 juillet). Les fraises de l'île... en ville ! Le Soleil. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2729345?docsearchtext=fraise%20de%20l%27%C3%AEle%20en%20ville

- Action patrimoine. (2021). Les facteurs déterminants. Action patrimoine. https://actionpatrimoine.ca/tonpatrimoine/les-facteurs-determinants/

- Île d’Orléans. (2015). Politique de développement de la zone agricole : rapport final / MRC de l’Île d’Orléans. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2492319

- La science à notre service. Froid sur commande. (1948, 19 juin). Le Samedi.

- Notre agriculture. (1919, mai). Le Canada Français.

- Pouliot, J.-C. (1927). Glanures historiques et familiales : L’Île d’Orléans. Québec, Canada.

- Aubertin, M.-N et Sicotte, G. (2013). Gastronomie québécoise et patrimoine. Québec, Canada : Presses de l’Université du Québec.

- Barrey, S. et Teil, G. (2011). Faire la preuve de l’authenticité du patrimoine alimentaire. Les cas de vins de terroir. Anthropology of Food, 8. DOI : https://doi.org/10.4000/aof.6783

- Bérard, L. et Marchenay, P . (2004). Les produits de terroir. Entre cultures et règlements. Paris : CNRS Éditions.

- Bessière, J. et al. (2013a). L’alimentation au cœur du voyage. Le rôle du tourisme dans la valorisation des patrimoines alimentaires locaux. Tourisme et recherche. 71-82. https://www.researchgate.net/publication/235993709_L%27alimentation_au_coeur_du_voyage_Le_role_du_tourisme_dans_la_valorisation_des_patrimoines_alimentaires_locaux

- Bessière, J. (2013b). Innovation et patrimoine alimentaire en espace rural. Paris, France : Éditions Quae.

- Bessière, J. (2017, janvier). Les dimensions patrimoniales de l’alimentation : regard sociologique et mise en perspective touristique. Communication présentée à la conférence Tourisme, valeur et patrimoine : regards croisés, Nice.

- Bonnet, J. (1995). La vitrine identitaire, une nouvelle source pour l’étude des recompositions identitaires. Dans C.-O. Carbonnell (dir.), De l’Europe. Identités et identité, mémoires et mémoire (p. 183-190). Toulouse, France : Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse.

- Boulianne, M. (2010). Valorisation des terroirs et économie morale au 21e siècle : le cas des fromages fins au Québec. Cuizine. The Journal of Canadian Food Cultures, 2(2). DOI : https://doi.org/10.7202/044350ar

- Chavanon, M. (2014). L’usage stratégique des médias dans les luttes patrimoniales : le cas des candidatures françaises au « patrimoine culturel immatériel » de l’UNESCO (2009-2014) », Cahiers Mémoire et Politique, 2, 147-160. DOI : 10.25518/2295-0311.117

- Coquart, D. et Pilleboue, J. (2000). Le foie gras : un patrimoine régional ? Dans M. Rautenberg (dir.), Campagnes de tous nos désirs : Patrimoines et nouveaux usages sociaux (p. 91-104). Paris, France : Éditions MSH.

- Coulombe, C. (2005). Entre l’art et la science : la littérature culinaire et la transformation des habitudes alimentaires au Québec. Revue d’histoire de l’Amérique française, 58(4), 507-533. DOI : https://doi.org/10.7202/012211ar

- Csergo, J. (2019). Penser le(s) patrimoine(s) gastronomique(s) : à propos de quelques obstacles à l’appréhension d’un protéiforme au cœur d’un incertain. In Situ, 41, 1-15. DOI : https://doi.org/10.4000/insitu.24935

- Désilets, F. (2009). Le festival du cochon de Sainte-Perpétue comme une mise en scène de l’identité [Mémoire de maîtrise, Université Laval].

- De Suremain, C.-É. et Raul, M. (2013). Manger tradition ou la fabrication d’un patrimoine alimentaire inégal. Trace, 64, 44-54. http://journals.openedition.org/trace/1221

- Di Méo, G. (2007, septembre). Processus de patrimonialisation et construction des territoires. Communication présentée au colloque Patrimoine et industrie en Poitou-Charentes : connaître pour valoriser, Poitou-Charentes.

- Duarte Alonso, A. et Krajsic, V. (2013). Food Heritage Down Under : Olive Growers as Mediterranean Food Ambassadors. Journal of Heritage Tourism, 8(2-3), 158-171. DOI : https://doi.org/10.1080/1743873X.2013.767807

- Durand, C. (2015). Nourrir la machine humaine. Nutrition et alimentation au Québec, 1860-1945. McGill-Queen's Press : Montréal et Kingston.

- Fahrni, M. (2006). Les femmes et la ville en temps de guerre et en temps de paix. Montréal dans les années 1940. Dans S. Jaumain et P.-A. Linteau (dir.), Vivre en ville. Bruxelles et Montréal (XIX e - XX e siècles) (p. 151-164). Bruxelles : P.I.E. Peter Lang.

- Faure, M. (1999). Un produit agricole « affiné » en objet culturel. Le fromage beaufort dans les Alpes du Nord. Terrain, 33, 81-92. http://aess.itc.cnr.it/aess_upload/aess_archivio_lav/Bibliografia/BIB-48.pdf

- Gagnon-Brouillet, F. (2020). Un processus de patrimonialisation vivant et populaire en milieu québécois : la fraise de l’île d’Orléans (1900 à aujourd’hui) [Mémoire de maîtrise, Université Laval].

- Gagnon-Brouillet, F. (2022). Communiqués de guerre, chroniques et publicités : du garde-manger québécois à la Victoire des Alliés. Histoire engagée. http://histoireengagee.ca/communiques-de-guerre-chroniques-et-publicites-du-garde-manger-quebecois-a-la-victoire-des-allies/

- Gagnon, S. (2007). L’intervention de l’État québécois dans le tourisme entre 1920 et 1940. Ou la mise en scène géopolitique de l’identité canadienne-française. Hérodote, 4(127), 151-166. DOI : https://doi.org/10.3917/her.127.0151

- Korinek, V. (2000). Roughing It in the Suburbs: Reading Chatelaine Magazine in the Fifties and Sixties. Toronto : University of Toronto Press.

- Labonté, M. (2017). « Ma fourchette voyage » : Propositions culinaires étrangères dans La Revue moderne et Châtelaine (1949-1968), [Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal].

- Lucia Bueno, M. et Bernuzzi de Sant’Anna, D. (2020). Paysages de l’alimentation et expériences gastronomiques. Brésil(s), 17, DOI : https://doi.org/10.4000/bresils.6279

- Micoud, A. (2000). Patrimonialiser le vivant. Espaces Temps, 74-75, 66-77. DOI : https://doi.org/10.3406/espat.2000.4089

- Moity Maïzi, P. et Bouche, R. (2011). Ancrage territorial et hybridation des savoir-faire au sein d’un système agroalimentaire localisé. Le cas des fromages corses. Économie rurale, 2(322), 24-38. DOI : https://doi.org/10.4000/economierurale.2970

- Nicolas, T. (2007). L’insularité aujourd’hui : entre mythes et réalités. Études caribéennes, 6, 1-6. DOI : https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.509

- O’Neill, S. (2016). L’argent ne fait pas le bonheur : les discours sur la société de consommation et les modes de vie à Montréal, 1945-1965, [Thèse de doctorat, Université de Montréal].

- Paxson, H. (2010). Placing the Taste of Vermont Cheese. Cuizine. The Journal of Canadian Food Cultures, 2(2). DOI : https://doi.org/10.7202/044349ar

- Plamondon-Lalancette, P. (2015). Le nouveau visage culinaire du Québec. Le temps des médias, 1(24), 146-164. DOI : https://doi.org/10.3917/tdm.024.0146

- Renouvain, P. (1998). La presse et l’histoire. Matériaux pour l’histoire de notre temps, 49-50, 83-88. DOI : https://doi.org/10.3406/mat.1998.410692

- Roy, F. et De Bonville, J. (2000). La recherche sur la presse québécoise. Bilan et perspectives. Recherches sociographiques, 41(1), 15-51. DOI : https://doi.org/10.7202/057324ar