Abstracts

Résumé

À partir de la notion de mobilité, cet article porte sur la représentation du journalisme dans le cinéma de fiction hollywoodien. Toujours à la recherche des nouveaux signes qui pourront faire débloquer son enquête, le journaliste s’inscrit dans une quête où la vérité est tributaire de la mobilité : c’est par le mouvement des corps que l’écheveau du réel se démêle et qu’une forme de vrai commence à apparaître. Il en va de même pour le cinéma pelliculaire, qui repose aussi sur une logique de la trace et de l’indice : le mouvement du réel se réfracte dans l’objectif et s’imprime sur la pellicule. Depuis ses origines, Hollywood a produit des fictions où les héros journalistes, courant derrière la vérité, emblématisent la quête de sens propre au support qui leur donne forme. Or, le cinéma numérique, avec ses nouveaux paradigmes, bouleversera ce rapport entre mobilité journalistique et production analogique du vrai. À partir d’une analyse de deux films de David Fincher qui mettent en scène les différents rouages de l’univers de la presse et du reportage, nous analyserons les mutations de l’imaginaire journalistique et de sa poétique du support à l’ère du numérique.

Abstract

Taking the concept of mobility as its starting point, this article addresses the representation of journalism in Hollywood fiction films. The journalist, always looking for new signs which will unlock his investigation, is part of a quest in which truth arises out of mobility: it is through the movement of bodies that the labyrinth of reality is untangled and that a form of truth starts to appear. The same is true of silver gelatin cinema, which also rests on a logic of the trace and the index: the movement of reality is refracted in the camera lens and printed on the film stock. From the beginning, Hollywood has produced fictions whose journalist heroes, running after truth, emblematize the quest for meaning specific to the medium which gives them form. With its new paradigms, digital cinema, on the other hand, upset this connection between journalistic mobility and the analogue production. Drawing on an analysis of two films by David Fincher featuring the various cogs in the world of journalism, the author examines the mutations in the journalistic imaginary and in the poetics of its medium in the digital era.

Article body

Il va sans dire que le reporter est chaussé de bottes, souliers vernis, souliers de plage, raquettes, chaussons, snow-boots, qu’il est ferré à glace pour les expéditions au Pôle Nord, qu’il est transportable en railway, traîneaux, fiacres, cabs, dos de chameau, chariot à boeuf, dos de mulet, paquebots, banquises, aérostats et bois flotté, etc., etc., en sorte qu’il faut laisser toute espérance de fuir son incompréhensible ubiquité.

Camille Mauclair, Le reporter (1892)

Introduction : « He’s on the move! »

Pour le Super Bowl XXXIX, le cinéaste David Fincher réalise une annonce publicitaire intitulée Beer Run. Elle met en vedette Brad Pitt, qui tente de quitter discrètement son appartement sans ameuter la horde de journalistes et de paparazzis perpétuellement à ses trousses. Son but : traverser la rue jusqu’au dépanneur du coin, afin d’acheter une caisse de Heineken. Ses moindres mouvements sont traqués par les journalistes toujours aux aguets, criant « He’s on the move! ». Pour traverser quelques centaines de mètres, l’acteur devra ainsi faire preuve de ruse en créant des itinéraires alternatifs et des détours, afin de camoufler ses déplacements. Il devient un signe qui tente de se perdre dans le décor urbain. Rythmée par la pièce des Rolling Stones Gimme Shelter, la publicité témoigne du désir, éminemment retors pour une publicité du Super Bowl, de s’écarter de l’hystérie collective et de trouver une place dans l’ombre. Beer Run résume ainsi un large pan du cinéma de Fincher – réalisateur dont l’oeuvre sera au centre de cet article –, fasciné par la marginalité et dont les réalisations sont marquées par l’obsession pour une vérité cachée : le monde est fait de signes à dévoiler et d’individus à retrouver dans les marges d’un système médiatique en pleine ébullition.

Selon une approche visant à souligner les enjeux esthétiques et éthiques de la représentation fictionnelle des médias, cet article porte sur l’imaginaire du journalisme à l’écran. À partir d’une étude de cas, celle de quelques films de David Fincher, nous tenterons de mettre en perspective des enjeux généraux qui concernent une large part du corpus des fictions hollywoodiennes du journalisme[1]. Dans un premier temps, nous mettrons en contexte la représentation de l’activité journalistique dans le cinéma de fiction hollywoodien, afin d’insister sur cette équivalence maintes fois revendiquée par ce corpus : le mouvement est producteur de vérité. Scénographier son activité est non seulement un défi de mise en scène, mais un commentaire sur la nature même de l’art cinématographique : la quête de vérité du journaliste à la recherche de traces et d’indices, tentant de reconstituer ce qui a été, n’est-elle pas le reflet de l’imaginaire du cinéma pelliculaire, où l’on retrouve la même ontologie de la preuve ? Dans un deuxième temps, nous verrons comment ces enjeux se retrouvent dans deux films de David Fincher : Zodiac (2007) et The Girl with the Dragon Tattoo (2011). Le premier est un film d’époque qui retrace l’histoire réelle d’un tueur en série de San Francisco qui n’a jamais été arrêté par la police, et qui communiquait fréquemment avec les journaux de la région pour leur envoyer des lettres et des messages codés. Adaptation du premier volet de la trilogie Millénium (2005-2007) du journaliste et romancier suédois Stieg Larsson, The Girl with the Dragon Tattoo est un film contemporain qui mélange scandale public et secrets de famille dans une enquête où le journalisme traditionnel se voit dépassé par l’arrivée du piratage informatique. Comportant de nombreuses et complexes représentations du travail des journalistes, le cinéma de David Fincher nous servira ainsi de baromètre pour mettre en perspective ces changements ainsi que les considérations générales qu’ils rendent possibles sur la pensée du réel propre à l’image cinématographique, de la pellicule au numérique.

Figures 1 et 2

Beer Run (David Fincher, 2005). Dans cette publicité, la star n’est plus qu’un signe aperçu au loin et dont on tente de retracer le mouvement.

Premier mouvement : Hollywood et la mobilité journalistique

« No trespassing » est un des panneaux les plus célèbres de l’histoire du cinéma. Sur fond grillagé, c’est avec ces mots que s’ouvre Citizen Kane (Orson Welles, 1941), fiction médiatique où le reporter Jerry Thompson est mandaté pour faire la lumière sur la vie d’une icône américaine, tâche qu’il n’arrivera pas à remplir. Dès les premières images, la caméra réalise ce que le reporter ne parviendra jamais à accomplir : traverser les frontières et les obstacles, aller là où l’accès devait nous être interdit.

Cette traversée des interdits est aussi une rhétorique journalistique que l’on trouve dès le milieu du xixe siècle, avec l’avènement de la grande presse[2]. On le voit par exemple sous la plume du reporter Gaston Vassy, qui, en 1874[3], rédige un texte pour la rubrique du Figaro sur un éboulement qui vient d’avoir lieu au cimetière du Père-Lachaise :

L’éboulement s’est produit le long du mur d’enceinte, à cent mètres environ de la mosquée du cimetière musulman. On arrive là en passant par-dessus le mur au moyen de deux échelles disposées à cet effet. La consigne est de ne laisser entrer que les ouvriers, mais les reporters du Figaro ont libre passage partout…

Pour mener à bien son travail, le reporter doit disposer d’une entière liberté de mouvement, car il va là où personne d’autre n’est en mesure de se rendre. Dans cette logique de mobilité, le reporter est d’abord un corps, un oeil et une oreille : il note ce qu’il voit et ce qu’il entend, pour mieux le traduire ensuite sur le papier. Il est un dispositif mobile d’enregistrement et de captation du réel qui, comme le mentionne l’écrivain Camille Mauclair dans le passage placé en exergue de cet article, fait preuve d’une « incompréhensible ubiquité ». C’est également en raison de cette mobilité extraordinaire que les fictions médiatiques représentent le reporter comme une figure proprement héroïque. Cette association entre héroïsme et mobilité est aujourd’hui toujours vivante, comme nous le rappellent nos superhéros contemporains, dont il n’est pas rare que le journalisme soit l’occupation officielle[4].

Dans l’imaginaire des fictions journalistiques, le reporter est aussi celui qui, par sa maîtrise de l’espace, saura traverser les apparences. « Le cinéma est une image mouvante du scepticisme », écrit Stanley Cavell dans le supplément de son livre La projection du monde. Réflexions sur l’ontologie du cinéma (1999 [1971], 242). Pour le philosophe, le spectacle cinématographique ne nous présente pas une simple « illusion de réalité », mais, de manière pernicieuse, il projette la réalité sous nos yeux tout en la tenant à distance. Aller au cinéma permet à la fois de pratiquer sa capacité de croyance tout en mettant à l’oeuvre sa faculté de douter. De nombreux films, dont ceux étudiés dans À la recherche du bonheur (2017 [1981]), son second ouvrage sur le cinéma, mettent précisément en scène des personnages pris dans une telle réflexion et un tel dilemme. Aussi, il n’est pas anodin que le corpus mobilisé, celui de la comédie hollywoodienne du remariage, compte un nombre important de personnages journalistes : Peter Warner (Clark Gable) dans It Happened One Night (Frank Capra, 1934), Macauley Connor (James Stewart) et Ruth Hussey (Elizabeth Imbrie) dans The Philadelphia Story (George Cukor, 1940), Walter Burns (Cary Grant) et Hildy Johnson (Rosalind Russell) dans His Girl Friday (Howard Hawks, 1940), sans compter que l’univers médiatique de la presse est central dans The Awful Truth (Leo McCarey, 1937) et Adam’s Rib (George Cukor, 1949). Cette place accordée à l’activité journalistique est le prisme dans lequel le cinéma hollywoodien peut réfracter sa quête de vérité.

Matrice par excellence de la production de l’artifice, Hollywood n’a en effet jamais cessé de montrer des individus en lutte contre un système mensonger et qui tentent d’en éclairer les côtés sombres. Bien sûr, il arrive que l’institution journalistique soit elle-même avilie, car tombée entre les mains des puissants, mais, dans ce cas, le reporter héroïque est celui qui aura le rôle de redresser la situation et de ramener le journal du côté de la loi et d’une forme de vertu. Pour la rhétorique hollywoodienne classique, le message n’en est que plus fort : d’une manière ou d’une autre, la représentation de l’activité journalistique provoque une réflexion morale sur le bien, le mal, le vrai et le faux.

Second mouvement : David Fincher et l’emprise des signes

Le cinéma de David Fincher se caractérise par la récupération de plusieurs aspects de l’imaginaire hollywoodien, en particulier celui du Nouvel Hollywood et des fictions du complotisme[5], mais pour mieux les faire basculer dans la froideur du monde numérique contemporain. Aussi, dans sa représentation de l’activité journalistique, Fincher établit un seuil définitif avec la production hollywoodienne antérieure : on n’y retrouve plus les traces tangibles de l’héroïsme propre au reporter, et les films qu’il a réalisés comme les séries dont il est le concepteur (House of Cards, Mindhunter) sont tous à la recherche de nouvelles valeurs pour évoquer un univers journalistique par-delà le bien et le mal. Chez Fincher, les journalistes ne courent plus derrière le vrai, mais ils tentent seulement de trouver un sens, même partiel, à la profusion de signes qui les entourent. Dans ce monde crypté, la vérité n’est qu’une équation parmi d’autres, qui peut à tout moment se faire remplacer par un nouvel algorithme.

Hantée par des effets spéciaux invisibles, l’image fincheresque est elle-même un algorithme, une abstraction. Or, si depuis Fight Club, en 1999, le réalisateur a fait une croix sur le cinéma pelliculaire et sur la suprématie de l’optique, ce n’est pas pour créer des effets spéciaux éminemment voyants comme Christopher Nolan ou George Lucas, mais pour subtilement parsemer ses films d’effets imperceptibles. Cette dématérialisation du dispositif cinématographique est au coeur de la tension dramatique visée par Fincher, comme il l’explique lui-même ici, évoquant le travelling virtuel où la « caméra » passe dans le trou d’une serrure et l’anse d’une cafetière :

Dans le plan de traversée de la maison, Panic Room développait l’idée du mouvement de caméra désincarné. Il est important que la caméra puisse traverser une porte ou un trou de serrure : le passage nous dit l’absence d’une équipe, l’absence de personne. […] En termes psychologiques, le public ressent cette absence de résistance qui favorise la tension.

David Fincher, cité dans Berthomieu 2013, 620

Figure 3

Zodiac (David Fincher, 2007). Décor classique des fictions cinématographiques du journalisme, la salle de rédaction est un lieu envahi de papier, surplombé par des néons qui ne se ferment jamais et où les horloges se multiplient.

La virtuosité du mouvement vient donc signaler non une maîtrise ou une signature, mais une forme de « vide » dans l’image, d’où émerge une question : si toute la « vérité » du monde qui nous est montré vient non de la caméra, mais d’un ordinateur qui crypte le monde en coulisses, en quoi le mouvement de l’image peut-il encore nous interpeller et nous affecter ? Investissant deux imaginaires, deux époques et deux espaces bien distincts, Zodiac et The Girl with the Dragon Tattoo vont offrir des réponses complémentaires à cette question.

« Zodiac […] narre le temps des médias », écrit justement Pierre Berthomieu au sein de son chapitre consacré à Fincher dans Hollywood. Le temps des mutants, « L’image meurt dans la photographie » (Berthomieu 2013, 625). En effet, Zodiac n’est pas tant un film sur un tueur en série anonyme et invisible – et qui demeurera une énigme – que sur les répercussions de ses meurtres dans l’environnement médiatique de la fin des années 1960. D’une part, l’intrigue est davantage focalisée sur le bouleversement de la périodicité provoqué par les lettres cryptées que le tueur envoie aux journaux que sur la scénographie ou la motivation des meurtres. D’autre part, le récit est fait du cheminement entrelacé de deux enquêtes parallèles qui, tout en se recoupant par moments, n’arrivent jamais à être complètement sur le même rythme afin de bénéficier de leurs avancées respectives : d’un côté, l’enquête de la police, et de l’autre, celle des journalistes du San Francisco Chronicle. Ou, pour être plus précis, celle des détectives Dave Toschi (Mark Ruffalo) et Anthony Edwards (Bill Armstrong), du reporter Paul Avery (Robert Downey Jr) et du dessinateur/caricaturiste (cartoonist) Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal). Tandis que ce dernier finira par écrire deux livres sur l’affaire du Zodiac – livres à la base du film de Fincher –, Avery sombrera dans l’alcoolisme et quittera le journal, Toschi perdra son emploi à la suite de fausses accusations l’incriminant d’avoir rédigé une des lettres du Zodiac, et Edwards demandera à se faire muter dans un autre secteur de la police de San Francisco. Le plus engagé dans la recherche de l’identité du tueur sera Graysmith, dont l’implication est d’autant plus surprenante qu’elle naît d’une obsession personnelle : certes, il exerce le métier de journaliste, mais il n’est pas reporter ; il ne manie pas la plume, mais le crayon à colorier. Il obtient la plupart de ses informations en se cachant dans l’ombre des salles de réunion du Chronicle et en vidant les poubelles des journalistes pour y trouver quelques indices. Or, même avec ces voies parallèles – ou peut-être grâce à elles –, Graysmith est celui qui s’approchera le plus d’une résolution de l’affaire.

Zodiac, toutefois, est essentiellement un film sur l’épuisement de l’activité journalistique et policière. Tandis que, dans la fiction hollywoodienne classique, les journalistes représentent une alternative à l’enquête policière, Fincher montre ici comment les deux groupes se butent au même Sphinx. Seul Graysmith, le marginal, conservera à peu près la même énergie du début à la fin, où il se retrouvera en face à face avec Arthur Leigh Allen, principal suspect de l’affaire. Dans ce film sur le décodage des films, toute la tension accumulée pendant plus de deux heures se cristallise dans cet échange de regards, qui semble fonctionner comme une reconnaissance mutuelle : Graysmith croit voir le Zodiac chez Allen – malicieusement installé par Fincher devant un présentoir de clés –, et Allen connaît Graysmith puisque ses recherches ont été médiatisées. Même si la vérité n’a pas été révélée, même si les certitudes demeurent, au mieux, douteuses et éphémères, les deux protagonistes pourront ensuite quitter la scène. Après avoir couru derrière un tueur aussi désincarné et immatériel que la caméra dans Panic Room, après, aussi, avoir perdu tout espoir de démêler tous les fils qui pendent, cette brève rencontre et cette étincelle de reconnaissance représentent ce qui s’approche le plus d’une conclusion heureuse.

Figures 4 et 5

Zodiac (David Fincher, 2007). L’espace du journal se superpose à tous les lieux du film. Tous, policiers, journalistes et passants, se déplacent dans un espace médiatique aux signes composites.

D’ailleurs, l’épuisement progressif de l’activité journalistique n’implique pas pour autant une fin définitive de l’imaginaire de la mobilité. Même perdus dans l’avalanche des signes, les journalistes continuent de courir. De manière inversée, la rhétorique journalistique est toujours active dans Zodiac, d’abord dans le souvenir d’un certain imaginaire cinématographique. Film d’époque, Zodiac s’inspire des titres du Nouvel Hollywood, contemporains de sa diégèse, et qui, eux-mêmes, reprennent des figures développées à l’époque du Hollywood classique. On le voit très bien dans la mise en scène de la salle du San Francisco Chronicle, filmée, comme il se doit, en légère contre-plongée afin de faire ressortir ses longs plafonds bordés de néons toujours allumés. Aussi, pour se déplacer d’un lieu à l’autre, même seulement pour changer de salle au sein du journal, les journalistes ne marchent pas : ils courent. L’arrivée de chaque nouvelle lettre du Zodiac sera l’occasion d’une agitation effrénée où les corps se bousculent. On sent un plaisir esthète de la part de Fincher à reproduire les codes des fictions cinématographiques du journalisme, mais pour mieux leur retirer leur résolution : il n’y aura ni triomphe du bien ni victoire malicieuse d’une organisation secrète qui tire les ficelles. Seulement un individu qui, depuis la marge, fait dérailler la société et les instances visant à en assurer le bon fonctionnement.

Dans Zodiac, la fiction journalistique donc est traitée comme un exercice de style, un jeu formel et une expérience de laboratoire. Ce désir de reprendre et d’exhiber les codes de la fiction journalistique apparaît avec toute sa force au tournant de la première heure du film, alors que le contenu de la nouvelle lettre du Zodiac est projeté en surimpression sur les murs du San Francisco Chronicle et dans les rues de la ville. Les signes du zodiaque deviennent ainsi la réalité omnisciente, mais intangible, qui dicte le mouvement des journalistes. On les voit courir d’une lettre à l’autre, errer entre deux caractères. Après la projection des lettres, ce sont maintenant les entrées du journal qui se superposent à l’architecture. Le temps devient une modalité de l’espace, dans lequel se meuvent les policiers et les journalistes. La représentation du mouvement en est accentuée, car les signes de l’écriture se déplacent tout autant que les protagonistes. Or, à quoi servent tous ces gestes et où mène cette surreprésentation de la mobilité ? La question est tout sauf anodine : Zodiac illustre que la monstration excessive de mouvement peut mener à une représentation implicite de l’immobilité et à une forme de stagnation. Cet excès de mouvement dans l’image ne fera que créer un vertige statique. De même, Fincher explore le seuil où les souvenirs de l’imaginaire journalistique peuvent basculer du côté de la hantise. Parmi les différents référents « Zodiac » dans le film, il y a d’ailleurs une marque de montre-bracelet, image particulièrement évocatrice : l’adversaire principal des journalistes est bien le temps, sous la forme de l’heure de tombée, le deadline, expression qui revêt un sens encore plus chargé lorsqu’il est question d’enquêter sur un tueur en série. Jusqu’à en perdre haleine – et même leur emploi –, les journalistes de Zodiac sont pris dans une course-poursuite contre une montre invisible. À travers un mélange de mémoires, de fictions et de chimères, cette illusion de vérité cachée dans le mouvement et dans l’action souligne la bipolarité des médias et de notre rapport au réel.

Figures 6 et 7

The Girl with the Dragon Tattoo (David Fincher, 2011). L’entrée en scène des deux personnages principaux de ce film ne pourrait pas être plus différente. L’un n’arrive pas à accélérer sa cadence pour se débarrasser des journalistes qui le suivent pour l’amener dans une tempête médiatique. L’autre est entièrement anonyme, seul dans l’image, et incarne une totale liberté de mouvement.

Enquête sur un tueur en série qui se cache parmi les membres d’une riche famille d’industriels, réflexion sur le passé nazi de la Suède, dénonciation de l’omniprésence de la violence sexuelle dans l’univers contemporain et reboot américain d’une franchise européenne qui n’aura finalement pas le succès et les continuations escomptés de l’autre côté de l’Atlantique, The Girl with the Dragon Tattoo commence en quelque sorte là où Zodiac s’arrêtait, c’est-à-dire sur une crise de la fonction et de l’activité journalistiques. Après un générique en images de synthèse où, sous la forme d’une reprise cauchemardesque des génériques de la série des James Bond, on assiste aux hantises du personnage de Lisbeth Salander (Rooney Mara), le reporter et copropriétaire du magazine Millénium, Mikael Blomkvist (Daniel Craig), se sauve en courant du palais de justice alors qu’il est poursuivi par une petite bande de journalistes. « What is this, the event of the year? » demande-t-il, à moitié ironique. C’est le motif de l’arroseur arrosé : journaliste pour un magazine à succès – et à scandale –, il se trouve lui-même au centre d’une tempête médiatique, à la suite d’une enquête qui a mal tourné. Croyant détenir les informations nécessaires pour exposer la vérité sur Hans-Erik Wennerström, il dénonce publiquement le multimillionnaire suédois. Mikael constate alors avoir été manipulé par Wennerström et ses acolytes, qui lui ont donné accès à des sources erronées, mais il est déjà trop tard : David, trop pressé, n’a pas pu avoir raison de Goliath. La rapidité du journaliste peut aussi se retourner contre lui, si sa lutte contre la montre va à l’encontre des libertés individuelles fondamentales.

Ainsi, The Girl with the Dragon Tattoo s’ouvre avec le retrait de Mikael du monde médiatique et de son propre magazine. Ayant perdu sa crédibilité et l’essentiel de son argent en querelles juridiques, il doit quitter la scène. Ce retrait, toutefois, ne sera que de courte durée, puisque Henrik Vanger, riche industriel suédois et illustre représentant d’une famille déterminante pour l’histoire du pays, lui demande d’enquêter sur la disparition, il y a trente-six ans, de sa nièce Harriet. Il suspecte qu’elle n’a pas réellement disparu, mais qu’elle a été assassinée et, qui plus est, par un autre membre de sa famille. La nature de cette conviction nous ramène du côté de l’interprétation des signes : chaque année, pour son anniversaire, Harriet envoyait à Henrik un cadre avec une fleur séchée. Or, ce rituel n’a pas cessé avec la disparition de la jeune femme. Exposant tous ces cadres comme autant d’indices, Henrik voit une démarcation claire entre les fleurs envoyées par la jeune Harriet puis celles, aux intentions mesquines, du meurtrier, qui s’amuserait depuis près de quarante ans à faire souffrir le vieil homme. Profitant de la tombée en disgrâce d’un des plus grands reporters du pays, Henrik va demander à Mikael de plonger dans ces signes pour rouvrir cette enquête, non moins mystérieuse et inaboutie que celle entourant le Zodiac. Un même schéma se répète : les journalistes seront appelés en renfort des policiers, afin de trouver d’autres voies menant à la vérité. Cette enquête se fera d’ailleurs de manière souterraine, car, pour ne pas éveiller les soupçons de la population locale et de sa famille, Henrik engage officiellement Mikael à titre d’écrivain fantôme pour rédiger ses Mémoires. Mais cet anonymat du journalisme ne sera pas suffisant et ne lui accordera pas la liberté de mouvement nécessaire. Pour résoudre l’affaire, il faudra l’apport d’une figure encore plus clandestine, venant doubler les efforts de l’activité journalistique qui, elle-même, doublait ceux de l’activité policière : il faudra Lisbeth Salander, jeune femme de vingt-quatre ans, placée sous la tutelle de l’État en raison d’une enfance difficile et d’un comportement violent, pirate informatique et photographe qui travaille pour le compte d’une agence de renseignements.

Après avoir monté un dossier sur Mikael pour le compte d’Henrik, elle sera amenée à rejoindre l’enquête qui, sans elle, ne serait jamais arrivée à sa résolution. Seul film de Fincher qui se termine par la résolution positive d’une enquête – le tueur est placé hors d’état de nuire et la vérité triomphe –, The Girl with the Dragon Tattoo est néanmoins clair sur ce point : ce happy end n’aurait jamais été possible sans ce personnage sociopathe et décalé qu’est Lisbeth. Même dans la campagne suédoise, la police et le journalisme deviennent des entités archaïques face à la révolution numérique qu’incarne Lisbeth. À l’inverse des incessants mouvements des policiers et des enquêteurs dans Zodiac, l’essentiel de l’enquête clandestine menée par la jeune femme se fera d’ailleurs de manière immobile : il ne s’agit plus de courir derrière la vérité, mais de s’asseoir devant son ordinateur afin d’outrepasser des frontières virtuelles. Le mystère planant sur l’identité du meurtrier sera dissipé non par une enquête traditionnelle sur le terrain, mais par la recherche, la numérisation et le montage de photographies prises la journée de la disparition d’Harriet, où avait lieu un défilé dans le village voisin du manoir des Vanger. En comparant des photographies provenant de sources diverses (photos de l’événement dans les journaux locaux, photos des archives de la famille Vanger, photos retrouvées d’un couple qui séjournait dans le village lors de son voyage de noces, etc.), Lisbeth et Mikael seront en mesure de retracer l’histoire d’un regard et d’un hors champ. Sur une série de clichés, on voit bien l’air joyeux d’Harriet se métamorphoser en peur, ce qui invite à penser qu’elle a aperçu son assassin dans la foule. Non sans rappeler Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966) et ses reprises américaines (The Conversation [Francis Ford Coppola, 1974] et Blow Out [Brian De Palma, 1981]), il s’agit de trouver le bon maillage entre les fragments et les points de vue incomplets pour faire advenir la vérité dans un tout rhapsodique. Plusieurs séquences montrent le journaliste et la hacker tels deux démiurges en train de coller et d’animer une suite de photographies, comme si l’on regardait un film se déroulant à très basse vitesse. L’enquête ne demande plus de se déplacer soi-même, mais de redonner le mouvement à des artefacts d’où peuvent encore émerger des fantômes et des secrets.

Or ici, contrairement au film d’Antonioni – et contrairement aussi à Zodiac –, le maillage va « prendre » : grâce à la restitution du mouvement et des regards, le mystère du hors champ sera élucidé, le suspect identifié. Cette séquence où Lisbeth et Mikael recréent la disparition d’Harriet sur leur ordinateur est le pendant positif de l’émergence des lettres codées du Zodiac sur les murs du San Francisco Chronicle : plutôt que de se perdre dans le vertige immobile des signes, il s’agit de reconstituer le mouvement morceau par morceau, geste par geste. Lisbeth utilise le métalangage des codes non pour embrouiller le réel, comme le faisait le Zodiac, mais pour lui donner une lisibilité nouvelle. Aussi, dans cette séquence[6], l’ubiquité des journalistes devient virtuelle et temporelle : grâce à la maîtrise de la technologie, ils peuvent se mouvoir dans le passé, le faire bouger et ainsi modifier le cours de l’histoire.

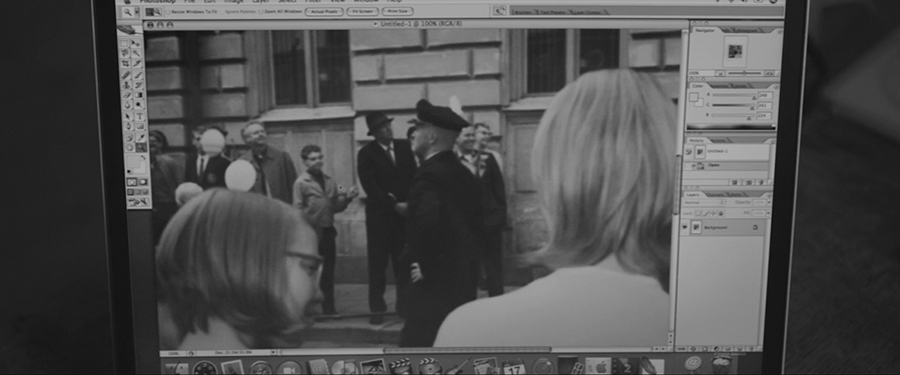

Figures 8 et 9

The Girl with the Dragon Tattoo (David Fincher, 2011). Voici où mène la vraie enquête journalistique, à l’ère de la révolution numérique. Le mouvement n’est plus le seul vecteur de la vérité, qui peut maintenant advenir dans un jeu différé avec la mémoire des images.

C’est là aussi qu’il faut chercher la différence que revendique The Girl with the Dragon Tattoo avec la rhétorique de la preuve photographique, déjà présente dans certaines fictions hollywoodiennes classiques du journalisme, comme dans le célèbre Call Northside 777 (Henry Hathaway, 1948), où le noeud de l’intrigue consiste en la révélation photochimique d’une image : ce qui compte pour l’enquête, ce n’est plus l’image en elle-même, sa trace et ses indices intrinsèques, mais le processus de manipulation et de recomposition d’archives hétéroclites, desquelles on n’a pas encore tiré le sens. Cette prise de distance avec un motif général des newspaper movies dit aussi quelque chose de la pensée numérique de Fincher, qui, comme le rappelle justement Guillaume Orignac dans David Fincher ou l’heure numérique, vise justement à contourner les défis – et les problèmes – constitutifs de l’image photographique :

Au temps du 35 mm et de ses bains de développement, tout se jouait au tournage, soit pour valider, soit pour déstabiliser un découpage programmé. Le numérique a déplacé ces enjeux vers la postproduction : c’est là qu’images et sons viennent désormais trouver leur équilibre graphique. Un film numérique se conçoit au regard de l’ensemble des nouveaux outils mis à sa disposition. Il ne s’arrête pas au simple usage d’une caméra numérique. Comme tel, c’est un film incessamment travaillé et repris.

Orignac 2011, 69

De ce fait, l’enquête journalistique n’a plus à avoir lieu dans la contemporanéité de l’événement ni sur les mêmes lieux. Elle peut être décalée, prendre un recul de plusieurs décennies, une fois que les nouvelles technologies rendront possible la production d’un point de vue omniscient capable de décrypter les multiples signes de l’événement. Ce qu’il manque aux journalistes et aux policiers de Zodiac, c’est ce regard mécanique et froid, cette possibilité de traduire les codes et les messages codés à l’aide d’un nouvel algorithme qui, de proche en proche, saurait en pointer l’envers, les failles, les non-dits et, au fond, la vérité. La révélation du secret ne se fait plus dans l’instant ou dans l’après-coup, mais dans le temps long et désincarné d’une histoire devenue virtuelle.

Conclusion : la mobilité retrouvée

Curieusement, ce n’est pas dans un film d’époque représentant une ère prospère du journalisme d’enquête et des médias de masse que Fincher retrouve l’imaginaire de la mobilité journalistique, mais dans l’univers numérique et froid de la Suède contemporaine. Entourés de lettres, d’affiches et de papiers de toutes sortes, les reporters de Zodiac se perdent progressivement. Nous l’avons vu, ils s’enlisent dans les signes et dans les documents, plutôt que de pouvoir s’en servir comme d’un tremplin vers la vérité. À l’inverse, dans The Girl with the Dragon Tattoo, le piratage informatique et les algorithmes produisent du mouvement, offrent une mobilité nouvelle aux souvenirs et aux fantômes. Cette réciprocité entre la création numérique et les mouvements du monde réel est aussi remarquable dans The Social Network, réalisé un an plus tôt. Cette biographie romancée du créateur de Facebook insiste sur l’effet tangible, pratique même, de la matrice numérique dans nos vies. À de nombreuses reprises, on voit comment l’instauration d’un nouveau code – publication d’une entrée de blogue, création d’un site, ajout d’une fonctionnalité sur la plateforme Facebook, etc. – produit immédiatement du mouvement dans le monde réel. Après avoir lu quelque information de première importance sur leur ordinateur portable, les personnages laissent tout en plan et se mettent à courir pour réagir à ce nouvel ordre des choses. Le personnage de Mark Zuckerberg est d’ailleurs filmé comme un journaliste : il est constamment en transition entre la rue (le campus d’Harvard) et la salle de rédaction (sa chambre, où se trouvent ses ordinateurs). Doté d’une mémoire photographique et d’une intelligence surélevée, Zuckerberg est un être de vitesse. S’il se déplace, ce n’est pas en marchant, mais toujours à la course, avec un sac à dos qui ballotte derrière lui. Certes, il ne poursuit pas la vérité ; c’est la cadence de son propre esprit qu’il tente de suivre dans la création de ce qui va bientôt devenir le plus vaste réseau de la planète.

Figures 10 et 11

The Girl with the Dragon Tattoo (David Fincher, 2011) et Zodiac (David Fincher, 2007). Pour Fincher, le cinéma est d’abord et avant tout un jeu avec les signes, d’où sa prédilection pour le numérique, dispositif avec lequel il peut manipuler l’image après-coup en y ajoutant les traces d’un cryptogramme. C’est en raison de ce goût pour l’enquête que son oeuvre appelle naturellement les fictions de l’imaginaire journalistique.

Dans The Social Network, Rooney Mara, l’actrice qui interprète Lisbeth Salander, tient le rôle (fictif) de Erica Albright, jeune femme qui annonce à Mark Zuckerberg qu’elle le quitte dans la première scène du film, rupture qui lui vaudra d’être insultée publiquement dans le blogue du futur créateur de Facebook. Dans The Girl with the Dragon Tattoo, la même actrice joue un tout autre rôle : là, c’est elle la maîtresse du jeu, la hacker et la programmatrice. Comme Zuckerberg, elle sera filmée selon une esthétique de la vitesse et de l’efficience. Lorsqu’elle apparaît dans le film, c’est en conduisant une moto, vêtue de noir de pied en cap. À la fin de l’intrigue, c’est elle, et non Mikael, qui se lancera à la poursuite du tueur en série Martin Vanger, des griffes duquel s’est miraculeusement échappée sa soeur Harriet. Extension de son ordinateur, Lisbeth est une femme-machine. Ses gestes sont toujours calculés, exacts. Nous découvrirons d’abord son visage de profil, avec, en évidence, une imposante boucle d’oreille noire, en forme de spirale avec trois pics, sous laquelle on voit le tatouage d’une guêpe, avec les ailes en évidence, nouvelle mise en exergue de l’imaginaire de la mobilité. Le motif de sa boucle d’oreille rappelle également le signe utilisé par le Zodiac dans ses lettres, soit un rond avec deux lignes traçant une cible. D’abord la cible d’un tueur en série qu’elle arrivera finalement à attraper, Lisbeth va aussi causer la perte de l’homme d’affaires Wennerström, vidant aux passages ses différents comptes bancaires. Pour cela, comme Harriet, elle devra changer d’identité et s’aventurer encore plus avant dans les marges et les failles de la société. À la fin du film, alors que le stratagème de Lisbeth se déploie, tout n’est plus que mouvement : sous différents costumes, la jeune femme apparaît successivement dans un grand nombre de lieux. À peine le spectateur a-t-il le temps de lire l’image, de comprendre où se situe l’action, que Lisbeth est déjà à tisser sa toile ailleurs. Actualisation positive de l’héroïsme journalistique, Lisbeth Salander a su atteindre « l’incompréhensible ubiquité du reporter » : machine d’une redoutable efficacité, corps recouvert de signes, flux de données sur le Dark Web, elle est à la fois partout et nulle part. Doublant de vitesse les journalistes aussi bien que la police, reflet lumineux des tueurs en série qui peuplent le cinéma de Fincher, elle fait instinctivement régner la loi, en punissant les escrocs, les violeurs et les meurtriers. Le temps d’un film, qui n’aura finalement pas de suite, elle est la mobilité retrouvée d’un imaginaire nostalgique actualisé dans notre réalité contemporaine.

Appendices

Notes

-

[1]

Vaste question sur laquelle on trouve une bibliographie non moins étoffée, principalement dans le domaine anglo-saxon, où les représentations fictionnelles du monde journalistique s’inscrivent dans les réflexions sur la culture de masse, le pouvoir des médias, la liberté d’opinion et les figures héroïques. Voir notamment ces références clés, auxquelles notre article doit beaucoup : Chomsky et Herman (1988), Good (1989), Ghiglione (1990), Schudson (1992), Lule (2001), Good et Dillon (2002), Ehrlich (2004), Ehrlich et Saltzman (2015). Dans le domaine francophone, voir également l’ouvrage que nous avons codirigé avec Richard Bégin et Mélodie Simard-Houde, Impression, projection. Une histoire médiatique entre cinéma et journalisme (2019).

-

[2]

Sur cette question, voir la somme monumentale dirigée par Kalifa, Régnier, Thérenty et Vaillant (2011) et Pinson (2012).

-

[3]

Merci à Mélodie Simard-Houde pour cette référence. Voir son ouvrage Le reporter et ses fictions. Poétique historique d’un imaginaire (2017).

-

[4]

Avec en tête Superman (reporter pour la presse écrite) et Spiderman (reporter et photographe).

-

[5]

Sur ce corpus, voir entre autres Thoret (2003 et 2006).

-

[6]

Qui se trouvait déjà dans Män som hatar kvinnor (Niels Arden Oplev, 2009), l’adaptation cinématographique suédoise du premier tome de la saga Millénium, mais dont Fincher a intensifié l’esthétique en insistant sur la monstration des dispositifs techniques, de même que sur l’ubiquité spatiale et temporelle qui en découle.

Bibliographie

- Bégin, Richard, Thomas Carrier-Lafleur et Mélodie Simard-Houde (dir.). 2 019. Impression, projection. Une histoire médiatique entre cinéma et journalisme. Québec : Presses de l’Université Laval.

- Berthomieu, Pierre. 2013. Hollywood. Le temps des mutants. Paris : Rouge profond.

- Cavell, Stanley. 1999 [1971]. La projection du monde. Réflexions sur l’ontologie du cinéma. Traduction de Christian Fournier. Paris : Belin.

- Cavell, Stanley. 2017 [1981]. À la recherche du bonheur. Hollywood et la comédie du remariage. Traduction de Christian Fournier et Sandra Laugier. Paris : Vrin.

- Chomsky, Noam, et Edward S. Herman. 1988. Manufacturing Consent: Political Economy of the Mass Media. New York : Pantheon.

- Ehrlich, Matthew C. 2004. Journalism in the Movies. Urbana : University of Illinois Press.

- Ehrlich, Matthew C., et Joe Saltzman. 2015. Heroes and Scoundrels: The Image of the Journalist in Popular Culture. Urbana : University of Illinois Press.

- Ghiglione, Loren. 1990. The American Journalist: Paradox of the Press. Washington (D.C.) : Library of Congress.

- Good, Howard. 1989. Outcast: The Image of the Journalist in Contemporary Film. Metuchen : Scarecrow Press.

- Good, Howard, et Michael J. Dillon. 2002. Media Ethics Goes to the Movies. Westport : Praeger.

- Kalifa, Dominic, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.). 2 011. La civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française du xixe siècle. Paris : Nouveau Monde.

- Lule, Jack. 2001. Daily News, Eternal Stories: The Mythological Role of Journalism. New York : Guilford Press.

- Orignac, Guillaume. 2011. David Fincher ou l’heure numérique. Paris : Capricci.

- Pinson, Guillaume. 2012. L’imaginaire médiatique. Histoire et fiction du journal au xixe siècle. Paris : Classiques Garnier.

- Schudson, Michael. 1992. Watergate in American Memory: How We Remember, Forget, and Reconstruct the Past. New York : Basic Books.

- Simard-Houde, Mélodie. 2017. Le reporter et ses fictions. Poétique historique d’un imaginaire. Limoges : Presses universitaires de Limoges.

- Thoret, Jean-Baptiste. 2003. 26secondes. L’Amérique éclaboussée. L’assassinat de JFK et le cinéma américain. Paris : Rouge profond.

- Thoret, Jean-Baptiste. 2006. Le cinéma américain des années 1970. Paris : Cahiers du cinéma.

List of figures

Beer Run (David Fincher, 2005). Dans cette publicité, la star n’est plus qu’un signe aperçu au loin et dont on tente de retracer le mouvement.

Figure 3

Zodiac (David Fincher, 2007). L’espace du journal se superpose à tous les lieux du film. Tous, policiers, journalistes et passants, se déplacent dans un espace médiatique aux signes composites.

The Girl with the Dragon Tattoo (David Fincher, 2011). L’entrée en scène des deux personnages principaux de ce film ne pourrait pas être plus différente. L’un n’arrive pas à accélérer sa cadence pour se débarrasser des journalistes qui le suivent pour l’amener dans une tempête médiatique. L’autre est entièrement anonyme, seul dans l’image, et incarne une totale liberté de mouvement.

The Girl with the Dragon Tattoo (David Fincher, 2011). Voici où mène la vraie enquête journalistique, à l’ère de la révolution numérique. Le mouvement n’est plus le seul vecteur de la vérité, qui peut maintenant advenir dans un jeu différé avec la mémoire des images.

The Girl with the Dragon Tattoo (David Fincher, 2011) et Zodiac (David Fincher, 2007). Pour Fincher, le cinéma est d’abord et avant tout un jeu avec les signes, d’où sa prédilection pour le numérique, dispositif avec lequel il peut manipuler l’image après-coup en y ajoutant les traces d’un cryptogramme. C’est en raison de ce goût pour l’enquête que son oeuvre appelle naturellement les fictions de l’imaginaire journalistique.