Abstracts

Résumé

Les modèles de production contemporains tendent de plus en plus à adopter la forme de réseaux où ses acteurs mettent en oeuvre des dynamiques de travail décentralisées et collaboratives pour répondre à leurs problèmes et intérêts communs. Le réseau des FabLabs incarne cet esprit sur lequel reposent les nouveaux rapports de production, en rassemblant les makers autour des valeurs de mutualisation des équipements technologiques et de libre circulation du savoir. Le présent article propose une analyse des transformations productives en cours par une enquête ethnographique effectuée auprès de FabLabs implantés au Pérou, où les makers cherchent à établir des alliances avec les artisans et artisanes traditionnels dans le contexte de la relance économique post-COVID-19. Nous pouvons avancer que, si ces alliances offrent aux artisans et artisanes certains outils pour faire face à la précarité, elles risquent également d'engendrer des asymétries au profit des makers disposant de ressources pour exploiter la création collective à des fins personnelles. Une réflexion sur les enjeux éthiques (engagement envers les interlocuteurs et interlocutrices) et épistémologiques (production du savoir scientifique) liés à l’enquête ethnographique accompagne la présentation de ces résultats.

Mots-clés :

- FabLabs,

- artisans et artisanes traditionnels,

- production en réseau,

- alliances,

- enquête ethnographique

Abstract

Contemporary production models are increasingly evolving into networks in which actors implement decentralized and collaborative work processes to address shared challenges and interests. The FabLabs network embodies the spirit of these new production relationships, bringing makers together around values involving the pooling of technological resources and the free sharing of knowledge. This article discusses an analysis of such production transformations through ethnographic research conducted with FabLabs in Peru, where makers are striving to establish alliances with traditional artisans during post-COVID-19 economic recovery. We argue that while these alliances provide traditional artisans with tools to navigate precarity, they may also create power imbalances in favour of makers who have the resources to leverage collective creation for their own benefit. This analysis is supported by a thought process on the ethical (commitment to interlocutors) and epistemological (production of scientific knowledge) challenges of ethnographic research.

Keywords:

- FabLabs,

- traditional artisans,

- network production,

- alliances,

- ethnographic research

Article body

Introduction

Les modèles de production contemporains tendent de plus en plus à adopter la forme de réseaux où ses acteurs mettent en oeuvre des dynamiques de travail décentralisées et collaboratives pour tenter de répondre à leurs problèmes et intérêts communs. Le réseau de FabLabs incarne cet esprit sur lequel les nouveaux rapports de production se fondent, dans la mesure où il rassemble les passionnés et passionnées de la fabrication numérique autour des valeurs de la mutualisation des équipements technologiques et de la libre circulation du savoir (Gershenfeld 2007). Les visiteurs et visiteuses réguliers de ces espaces sont connus sous le nom de makers et se distinguent par leur propension à produire des objets utiles et originaux en combinant les ressources numériques avec la tradition DIY (Do It Yourself), ainsi qu’à diffuser l’information qui en résulte sur les plateformes open source (Berrebi Hoffman, Bureau et Lallement 2018). Les makers semblent ainsi préconiser une autre conception de l'activité productive, dans laquelle la technologie est mise au service des individus pour déployer leur capacité créative et consolider leur appartenance à un ensemble, et ce, en dehors de toute contrainte hiérarchique et bureaucratique (Levy 1984; Himanen 2001; Bureau 2019). Les FabLabs sont de petits ateliers équipés de machines à commande numérique (imprimantes 3D, scanners 3D, découpeuses laser, fraiseuses, etc.), où divers produits sont fabriqués à l’unité et où l’information sur les phases de fabrication est ouvertement échangée. Les makers les considèrent comme des lieux idéaux pour expérimenter leur modèle de production. Il est important de noter que, malgré son idéal d'ouverture, le mouvement reste relativement homogène et composé majoritairement de jeunes hommes blancs, souvent titulaires de diplômes universitaires en ingénierie, en informatique, en design ou en art (Berrebi Hoffman, Bureau et Lallement 2018).

Les origines des FabLabs remontent à la fin du XXe siècle, lorsque des étudiants et des étudiantes du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont été conviés par le professeur Neil Gershenfeld à suivre un cours sur la fabrication numérique intitulé How to make (almost) anything, dans le but de mieux connaître cette technologie pour matérialiser leurs idées. Au début des années 2000, la proposition s’est étendue en dehors du contexte universitaire, grâce au soutien financier de la National Science Foundation. Une première vague de FabLabs a vu alors le jour à Boston et à l’étranger, dont en Norvège, en Inde, au Ghana et au Costa Rica (Bosqué 2015 : 55). Les Fablabs adoptent des formes différentes, en fonction des caractéristiques propres aux contextes dans lesquels ils évoluent (García Sáez 2016 : 13). Cependant, le MIT s'efforce de structurer ces espaces autour des valeurs de mutualisation des technologies et de la libre circulation du savoir, notamment en instaurant une charte à laquelle il faut adhérer pour participer à la construction de ce commun et pour en tirer profit. Il est à noter que l'activité commerciale n'est pas en contradiction avec les valeurs du mouvement, pour autant qu'elle n'interrompe pas le circuit de la mutualisation des technologies et de la libre circulation du savoir et donc qu'elle bénéficie à l'ensemble des acteurs qui ont contribué à son succès (The Fab Charter). Le réseau de FabLabs compte aujourd’hui 2 500 espaces répartis sur plus de 125 pays (FabFoundation). Le phénomène est en pleine expansion, certes, mais son effet macro-structurel reste limité. Or, la crise sanitaire du COVID-19 a été l'occasion pour le réseau de consolider sa position en tant que prototype d'un modèle de production à venir. En effet, les makers ont mobilisé leurs ressources technologiques et communicationnelles pour produire, localement et à partir de l’information échangée à l’échelle globale par le mouvement, des masques et des visières, alors essentiels à la protection de la population. Ces initiatives ont été cruciales face à la pénurie causée par la suspension des activités économiques imposées par les États pour freiner la propagation du virus (Alonso 2020; Lenoble 2020; Abbassi et al. 2021).

Cet article propose une analyse du modèle de production préconisé par les FabLabs, en examinant de près les acteurs makers et les initiatives qu'ils/elles mettent en oeuvre dans des contextes spécifiques. Qui sont-ils / elles? Que font-ils / elles? Comment choisissent-ils / elles leurs alliés? Le font-ils en fonction de leurs intérêts communs et des compétences requises pour les concrétiser ou dans un souci de solidarité avec les populations vulnérables, afin qu'elles puissent subvenir à leurs besoins? Comme on le verra plus loin, ces motivations ne sont pas toujours en contradiction, mais peuvent se combiner de manière différente et, ce faisant, ouvrir de nouvelles perspectives pour penser l'activité productive autrement.

Les données issues d'une enquête ethnographique menée en espagnol dans des FabLabs au Pérou en 2021 seront utilisées pour apporter des éléments de réponse à ces questions. L’enquête ethnographique est une méthode de recherche qualitative qui requiert l’immersion du chercheur ou de la chercheuse dans le quotidien d’une population donnée, afin de saisir les points de vue de ses membres sur le phénomène à l'étude. Cette méthode de recherche s’avère essentielle en anthropologie, dont la production de savoir se fonde principalement sur l’expérience de l’anthropologue sur le terrain. Les outils de collecte de données sont principalement l’observation participante, les entretiens individuels, les groupes de discussion et l’analyse des documents locaux (Atkinson et al. 2001)[1]. Le choix de ce terrain d’observation repose sur trois raisons principales. En premier lieu, le Pérou a été le premier pays d'Amérique du Sud à adopter le concept de FabLabs. En deuxième lieu, les parcours des makers de cette région peuvent parfois diverger de ceux des makers dominants, principalement nord-américains ou européens. Enfin, ces makers affichent un engagement particulier envers les artisans et les artisanes traditionnels, en les encourageant à intégrer la technologie de fabrication numérique dans leurs processus de fabrication pour revaloriser leur métier. Il faut souligner que cette enquête ethnographique a été menée de manière entièrement virtuelle, car elle s’est déroulée dans un contexte d’incertitude encore élevée quant à l’évolution de la pandémie du COVID-19 (dans la période d’août à décembre 2021), les voyages à l’étranger demeurant toujours déconseillés par les autorités compétentes.

L’article est structuré comme suit. La première partie proposera un cadre théorique pour mieux comprendre l’évolution du modèle de production au cours des dernières décennies, ainsi que l’incidence de l’essor du réseau de FabLabs et du mouvement des makers sur ce modèle. La deuxième partie présentera une typologie succincte des FabLabs et explorera les formes qu’ils ont adoptées au Pérou. Enfin, la troisième partie exposera quelques expériences de terrain qui reflètent la nature des alliances envisagées dans le contexte de la relance économique post-COVID-19 entre les makers péruviens et les artisans et artisanes traditionnels. Cette dernière section sera accompagnée d'une réflexion sur la position de l’anthropologue dans le terrain (virtuel) et sur les enjeux qu’elle suppose sur le plan éthique (engagement auprès des interlocuteurs et des interlocutrices du terrain) et épistémologique (production du savoir scientifique).

La production en réseau : cadre conceptuel

Les alliances encadrées par les dispositifs de contrôle

L'évolution du modèle de production industriel vers des structures plus flexibles a commencé dans les années 1970. Les raisons en sont certainement multiples. Deux d'entre elles nous intéressent particulièrement : l'évolution des attentes sociétales et les avancées technologiques. Cette décennie a été marquée par l'arrivée en masse sur le marché du travail de jeunes diplômés, en raison des politiques d'après-guerre visant à faciliter l'accès à l'éducation, et ce, en particulier en Amérique du Nord et en Europe (Boltanski et Chiapello 1999). Ces jeunes se montraient résolus à rompre avec l'organisation fordiste du travail, qui imposait des tâches répétitives et contrôlées par des autorités externes. Les principes qu'ils / elles préconisent peuvent être résumés ainsi : foi dans la capacité créative du travailleur, rejet de la hiérarchie et de la bureaucratie et refus de toute restriction à l'accès au savoir et à la technologie (Levy1984; Himanen 2001).

La lutte pour une nouvelle organisation du travail s’est manifestée de diverses manières, selon les régions où elle s’est déroulée. En France, par exemple, elle a pris la forme d'actions dans l'espace public. Un mouvement social s'est ainsi formé autour de ces aspirations, mouvement qui a également attiré une partie des classes artistiques et intellectuelles. La classe ouvrière, quant à elle, est restée relativement à l'écart de ce mouvement, principalement en raison de l'existence de certaines divergences quant aux revendications exprimées. Les notions de « critique artiste » et de « critique sociale », définies par Luc Boltanski et Ève Chiapello, mettent en lumière la différence entre la critique des jeunes à l'égard de l'organisation fordiste du travail et celle de la classe ouvrière. La « critique sociale » (attribuée à la classe ouvrière) dénonce la précarisation des conditions de travail et la concentration du capital entre les mains d'une élite. Elle appelle à une distribution plus équitable des richesses et à un renforcement des droits des travailleurs. La « critique artiste » (initiée par les jeunes), en revanche, se focalise moins sur les résultats économiques de cette organisation que sur ses méthodes et leurs effets sur la créativité et l'individualité. Cette critique s'oppose à la standardisation et à la bureaucratisation, considérées comme aliénantes et déshumanisantes et préconise une organisation du travail plus flexible, où les travailleurs peuvent déployer leurs capacités créatives et forger des alliances susceptibles d’enrichir les processus de création. Force est de préciser que la « critique artiste » a dominé les discours au cours des dernières décennies, notamment après la désillusion suscitée par l'expérience communiste (Boltanski et Chiapello 1999 : 311-313).

Cependant, la « critique artiste » n'a pas réussi à ébranler le système capitaliste en place. Les revendications des jeunes ont été détournées par ce dernier vers l'accumulation privative. Les entreprises traditionnelles ont choisi de s'adapter aux attentes de leurs futurs employés, en flexibilisant leurs structures organisationnelles. Un nouveau modèle de gestion entrepreneuriale axé sur la promotion de l’autonomie des travailleurs a ainsi émergé dans les années 1980. Ces derniers sont désormais encouragés à résoudre les problèmes rencontrés dans le cadre de leurs activités productives de manière proactive, en mobilisant leurs compétences personnelles et les alliances nouées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des entreprises (Boltanski et Chiapello 1999 : 162-163). Or, ces transformations ne se sont pas nécessairement traduites par un équilibre dans le rapport de force.

Pour Michel Foucault, l'accroissement de l'autonomie des travailleurs s'accompagne souvent d'un renforcement des mécanismes de contrôle. Il introduit la notion de « dispositif » pour analyser une forme de contrôle qui n'est plus centralisée, mais qui imprègne toutes les relations au sein du système. Désormais, le contrôle repose sur les travailleurs en interaction eux-mêmes plutôt que sur une autorité imposée, et ce, par le biais de l'autocontrôle et du contrôle par les pairs. Ce « dispositif » englobe un ensemble hétérogène d'éléments (discours, symboles, normes, lois), qui exaltent l'autonomie individuelle et le travail en réseau et visent à aligner les travailleurs sur les objectifs de l'entreprise, sans imposer de limites apparentes à leur liberté d'action (Foucault 1977; 2001). En effet, les entreprises tirent souvent le plus grand profit de cette flexibilisation structurelle, car l'autonomie accordée aux travailleurs rend possible l’établissement d’une relation plus fluctuante avec ces derniers, fondée sur des exigences de performance accrues. Cette nouvelle forme d’organisation donne naissance à des contrats de travail plus précaires, destinés à remplacer les contrats de durée indéterminée (CDI) et à restreindre les droits qui y sont associés (assurance chômage, congés de maladie, retraite, etc.). Se met alors en place un régime de l’intermittence (ou de la sous-traitance), dans lequel les entreprises peuvent s'approprier le capital cognitif généré par les intermittents (ou les indépendants) sans aucun engagement à long terme avec eux (Boltanski et Chiapello : 1999 : 670). Cette forme émergente d'accumulation capitaliste est qualifiée d'« accumulation par captation » (Tsing2017 : 107-111). En raison de leur forte capacité d’innovation, les acteurs de l’économie de la connaissance, en particulier ceux issus des industries technologique, culturelle et créative, sont particulièrement ciblés par l’« accumulation par captation » (Moulier-Boutang 2008 : 134-135). Les makers sont certainement considérés comme faisant partie de cette catégorie d’acteurs. Par conséquent, les FabLabs, lieux où ils se regroupent, risquent-ils de se transformer en facilitateurs de l'accumulation par captation au profit des entreprises?

Les alliances par agencement

L'innovation au sein des entreprises repose de plus en plus sur les savoir-faire d'acteurs qui entretiennent avec elles des relations intermittentes. Cette situation peut parfois engendrer des tensions quant à la propriété des innovations ainsi générées. Bien que les entreprises aient réussi à maintenir leur hégémonie en s'appuyant sur le régime de la propriété par copyright, l’essor des technologies numériques facilite la transgression de ce régime. Richard Stallman en était conscient dès 1985, lorsqu'il a réuni des passionnés et des passionnées de la technologie pour concevoir un logiciel rendant possible aux utilisateurs de le modifier librement et de diffuser les résultats de leurs modifications. L'objectif était de remettre en cause le contrôle absolu que les entreprises privées exerçaient sur les ressources numériques. La réponse à l'appel a été massive. Une structure en réseau s'est alors formée, mais cette fois, dans le but de s'opposer aux intérêts du capital. C'est ainsi qu'est né le logiciel libre GNU (Stallman 2000). De nombreux logiciels libres ont depuis vu le jour, tous basés sur ce modèle de production décentralisé et exponentiel (Torvalds et Diamond 2001; Noisette et Noisette 2004). En 2008, Adrien Bowyer s'est inspiré de ces expériences pour proposer la création d'une imprimante 3D[2]. Les données sur la fabrication de cet artefact sont désormais accessibles sur des plateformes open source. L'expansion du réseau de Fablabs s'inscrit certainement dans cette généalogie d'initiatives, d’où l'intérêt de ses membres à instaurer ce modèle de production décentralisé et exponentiel.

Vasilis Kostakis et Michael Bauwens examinent le modèle de production en réseau orienté vers la création de communs en se penchant sur la notion de « production par les pairs ». Pour ces auteurs, il s'agit d'une forme de travail à la fois libre et solidaire : libre, parce qu'elle ne restreint pas l'entrée ou la sortie des participants; solidaire, parce qu'elle repose sur le principe de la collaboration horizontale. Ainsi, le projet en question évolue chaque fois qu'il est personnalisé par ses membres selon leurs propres besoins; ces adaptations sont d’ailleurs échangées avec leurs pairs (Kostakis et Bauwens 2014). Des licences ouvertes, comme les licences de production entre les pairs (Peer Production Licenses – PPL) (Kleiner 2010) et Creative Commons (Lessig, cité par Bollier 2018 : chap. 8), sont ensuite mises en place pour garantir que les améliorations profitent à l’ensemble des membres et ne soient pas appropriées à des fins privées. Il est à noter que ces mesures n'empêchent pas la formation de groupes de référence au cours du processus, bien qu'ils soient de nature informelle et constamment redéfinis en fonction des compétences techniques des acteurs concernés (Muller2004 : 52).

Face à ce constat, il convient de s'interroger sur la nature des alliances qui façonnent ce modèle de production. Dans quelle mesure ces alliances parviennent-elles à s'ouvrir pour intégrer les acteurs marginaux au processus de création d'un modèle de production capable de réconcilier la critique artiste et la critique sociale?[3] La catégorie des groupes marginaux comprend les acteurs ne possédant pas ce genre de compétences, c'est-à-dire les acteurs économiques traditionnels comme les ouvriers d'usine, dont les conditions de travail se sont considérablement détériorées à la suite du démantèlement des droits associés aux CDI. En rendant leurs structures plus flexibles, les industries ont délocalisé leur production et ainsi supprimé le lien stable qu'elles entretenaient avec leurs employés historiques (Mouhoud 2018)[4].

Grâce au concept d'« agencement » proposé par Gilles Deleuze et Félix Guattari, on peut déterminer les alliances formées pour échapper aux « dispositifs » de contrôle, lesquelles pourraient servir de fondement à ce nouveau modèle de production (Deleuze et Guattari 1975). L’agencement évoque l'existence de relations entre des éléments hétérogènes, toujours mobiles et dynamiques, et donc volatiles face aux tentatives de disciplinarisation des institutions de pouvoir. Cependant, les auteurs soulignent que ces alliances doivent se limiter à créer une « issue » au sein du système, plutôt que de prétendre s'en libérer entièrement. D’après ces derniers, l'issue désigne une ligne de fuite face à des systèmes rigides ou oppressifs. Elle n'évoque pas une simple évasion, mais plutôt une possibilité de transformation vers des formes d'existence nouvelles et en constante redéfinition (Deleuze et Guattari 1975). Dans un contexte de contrôle généralisé, comme celui auquel ces acteurs font face, l’issue apparaît comme un mouvement plus efficace; exploratoire, certes, mais qui gagne en intensité à mesure que l’agencement se reconfigure (Deleuze et Guattari 1975 : 25).

La question consiste alors à examiner le potentiel des FabLabs à se constituer en espaces propices à l'émergence d'alliances fondées sur l'agencement. Les résultats de cette analyse peuvent varier en fonction des caractéristiques propres aux FabLabs et aux contextes dans lesquels ils évoluent. En effet, l’enthousiasme à combiner des outils numériques avec la tradition DIY qui unit les makers ne se traduit pas toujours par une vision politique commune à l’égard du système capitaliste en place. Autrement dit, ils s'accordent sur la nécessité de repenser l'organisation du travail, mais cela n'entraîne pas toujours une remise en cause des fondements sur lesquels repose le système (Lallement 2015; Berrebi Hoffman, Bureau et Lallement 2018; Bureau 2019). La prochaine section sera consacrée à l’analyse des formes adoptées par les FabLabs au Pérou, où les makers manifestent une sensibilité particulière face à la détérioration des conditions de vie des artisans et artisanes traditionnels. Pour affirmer leur singularité, ces makers se reconnaissent comme membres du réseau FabCraft, qu'ils présentent comme une extension sud-américaine du réseau mondial de FabLabs.

Le réseau de FabLabs au Pérou

Histoire et évolution

La proposition est arrivée au Pérou en 2009, grâce à une bourse accordée par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) à deux makers péruviens dans le but de les préparer à l’implantation et au fonctionnement des FabLabs. Le projet avait pour but d’installer le premier FabLab dans les locaux de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, à l’Universidad Nacional de Ingeniería (UNI-FAUA), située à Lima. Visant à mettre en place plusieurs FabLabs dans divers pays de l’Amérique du Sud, le projet de l’AECID a été cependant tronqué à cause de la crise économique de 2008. L’expansion de la proposition dans la région devrait alors se concrétiser par d’autres voies. Un collectif local de makers s’est alors formé pour envisager une stratégie. Celui-ci pouvait opter pour l’implantation de FabLabs soit par le bas, c'est-à-dire sur la base des initiatives d’individus désirant optimiser leurs ressources limitées par leur mise en commun, soit par le haut, à partir du soutien financier des institutions (politiques, économiques et éducatives) du pays. Compte tenu du coût moyen (150,000 $US) associé à l’implantation des FabLabs, la dernière voie s’est avérée la plus réaliste, la plupart des FabLabs au Pérou étant à l’heure actuelle rattachés à des « institutions mères ». Depuis la création du FabLab de l’UNI-FAUA, une trentaine de FabLabs ont été installés au Pérou principalement sur les campus des universités privées (González Arnao 2022)[5]. Or, l'intérêt des universités privées pour les FabLabs ne découle pas toujours d'une adhésion au modèle de production décentralisé et exponentiel que ces espaces proposent, mais plutôt de considérations commerciales, notamment l'avantage de se présenter comme partenaire du MIT auprès d'une clientèle potentielle (étudiants, entreprises, etc.)[6].

Ces motivations semblent aller directement à l'encontre des principes de mutualisation des équipements technologiques et de libre circulation du savoir prônés par le réseau. Pourtant, la crise sanitaire du COVID-19 a été l’occasion pour démontrer le potentiel du modèle de production proposé par les FabLabs à convertir des concurrents acharnés en alliés précieux et unis dans la production du commun. Quelques semaines avant le début de l’état d’urgence sanitaire au Pérou, officiellement décrété le 11 mars 2020, le réseau péruvien s’est mobilisé pour planifier la fabrication de matériel sanitaire de protection. Leurs membres se sont divisés en quatre groupes, lesquels se sont occupés des tâches complémentaires suivantes : 1) la prospection (récupération de l’information disséminée par le réseau mondial de FabLabs; 2) le prototypage (conception des premiers modèles des produits); 3) la communication (création de partenariats avec les décideurs politiques pour obtenir l’autorisation de réouverture des FabLabs dans un contexte de confinement généralisé ainsi qu'avec des entreprises et des ONG pour acquérir les matières premières nécessaires à la fabrication); 4) la production (lancement de la production de ces produits une fois les prototypes validés par les autorités politiques compétentes).

Le renouveau de l’artisanat local

Lorsque la situation sanitaire s’est améliorée, vers le 2 septembre 2021, la fabrication de ce matériel sanitaire a été reprise en charge par l'industrie. Les makers au Pérou ont ensuite pris la décision de présenter leur modèle de production aux entrepreneurs locaux, afin de relancer l’activité. Le secteur de l’artisanat suscite un intérêt particulier au sein du réseau de FabLabs au Pérou. Ce secteur a été particulièrement affecté depuis les années 1990 avec l'introduction massive de produits chinois d’imitation. Comme l’affirme l’un des participants au webinaire FabCraft 2021 : desafíos y oportunidades, « même les artisans préfèrent acheter ces produits types fabriqués industriellement, car il leur est plus rentable de les revendre que de les élaborer eux-mêmes » [notre traduction] (participant, FabCraft 2021, 2021). La pandémie a certainement aggravé cette crise, car la fermeture des activités économiques en raison des mesures de contrôle du virus a empêché les artisans et artisanes d'accéder à leurs espaces de vente dans les lieux publics et d’assurer une présence pour leur clientèle, majoritairement composée de touristes (Villena Merino 2022).

Les makers ont pour idée de se positionner comme des alliés essentiels pour les artisans et artisanes traditionnels. Ainsi, ils insistent sur l’importance d’introduire les technologies de fabrication numérique dans les processus de fabrication artisanale. Grâce à ces technologies, les artisans et artisanes pourraient déléguer les étapes les plus lourdes, comme la découpe des matières premières et se concentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée, comme le design et la commercialisation. D’après les makers se reconnaissant comme membres du réseau FabCraft rencontrés sur le terrain (virtuel), ces transformations respecteraient la qualité du produit tout en rendant possible la production de masse. Ces produits, ne pouvant plus être considérés comme étant artisanaux, car ils ne sont plus entièrement faits à la main, continueraient toutefois de refléter l’identité culturelle de leurs créateurs (González Arnao 2019). La technologie de fabrication numérique peut également être utilisée pour réinterpréter les machines traditionnelles, les rendant moins coûteuses, adaptables à divers types d'espaces et plus efficaces pour accélérer les processus de production. Le projet Hilando Oportunidades est fréquemment mentionné dans les webinaires dédiés à présenter la proposition des FabLabs aux artisans et artisanes traditionnels. Élaboré en Équateur, ce projet consiste en la conception d'une machine électrique pour la fabrication de fils[7]. Au-delà des avantages au regard du coût, de l'adaptabilité et de la rapidité, cette machine semble préserver l'aspect traditionnel de l'activité, notamment le sens de communauté qui se forme autour du travail collectif de transformation de la fibre d'alpaga et d'autres ressources locales. À l’heure actuelle, le projet, qui se trouve dans sa phase expérimentale, est mis à l’essai par un collectif de femmes artisanes de la région. Il est à noter que les données relatives à cette machine sont accessibles sur les plateformes open source, conformément au principe d’échange ouvert des savoirs prôné par les FabLabs.

Comment les alliances potentielles entre les makers et les artisans et artisanes traditionnels influenceront-elles les conditions de vie de ces derniers? Seront-elles en mesure de créer une issue au sein du système dominant, censé réduire les inégalités sociales qu'il engendre, tout en posant les bases d'un modèle de production visant à combler les besoins d’autonomie et de sécurité des divers acteurs productifs? Cette enquête ethnographique, en raison de son caractère restreint dans le temps et entièrement virtuel, comporte des limitations pour apporter des réponses définitives à ces questions. Cependant, quelques pistes de réflexion peuvent être esquissées à partir des expériences dont ont fait part les makers rencontrés lors de l’enquête ethnographique concernant leur relation avec les artisans et artisanes traditionnels. La section suivante sera consacrée à exposer ces expériences. Cette description sera accompagnée d'une réflexion sur la valeur scientifique du savoir produit dans ce contexte d'interaction ethnographique et sur la responsabilité éthique qu’assume l'anthropologue vis-à-vis de ses interlocuteurs et interlocutrices lors de la diffusion de leurs témoignages.

Les makers et les artisans et artisanes traditionnels : quelles alliances?

Éléments méthodologiques

Après quelques jours d'attente, une réponse a finalement été reçue à l'invitation envoyée aux makers par le biais de LinkedIn en vue de participer à une enquête ethnographique sur les FabLabs s’étant adaptés en urgence pour fabriquer du matériel sanitaire de protection durant la pandémie du COVID-19. Il s'agissait de Lara[8], une maker liée à un FabLab au Pérou. Cette première rencontre avec Lara a mis en lumière les spécificités du mouvement dans la région, notamment en ce qui concerne l'intérêt pour la formation d'alliances avec les artisans et artisanes traditionnels. Lara adopte une approche plutôt entrepreneuriale à cet égard. D'après elle, l'activité artisanale devrait se tourner vers l'e-commerce, par exemple : l’implantation de plateformes numériques où les artisans et artisanes traditionnels peuvent exposer leurs créations imprimées en 3D par les utilisateurs et utilisatrices des FabLabs dans le monde entier sous la forme d’une transaction commerciale. Cette idée est parfois nuancée par d'autres makers au Pérou, reflétant ainsi la diversité idéologique au sein du réseau.

Onze makers ont participé à cette enquête ethnographique : deux makers en charge d’installer le premier FabLab au Pérou (FabLabs de L'UNI-FAUA); trois makers engagées dans la promotion des femmes dans ces espaces; deux makers travaillant comme professeurs dans les facultés d'architecture, d'urbanisme et d'art; trois makers ayant monté leur FabLabs par le bas (sans soutien institutionnel); un anthropologue s’intéressant à l’effet de l'introduction des technologies de fabrication numérique sur la valeur culturelle des créations. Les interactions avec ces participants se sont principalement déroulées lors d'entretiens individuels effectués sur Zoom (plus de cinquante heures au total). Ces entretiens étaient structurés autour de thèmes précisément adaptés au profil de chaque interlocuteur et interlocutrice[9]. Les principaux thèmes abordés comprenaient : l'histoire des FabLabs au Pérou, les valeurs prônées par les membres du réseau dans la région, leur conception du travail, les initiatives du réseau lors de la pandémie du COVID-19, leurs trajectoires personnelles et professionnelles, les méthodologies employées pour réaliser leurs créations et leurs projets personnels à venir. Il convient de souligner que la plupart de ces projets reposent sur la formation d'alliances avec des artisans et artisanes traditionnels dans le cadre de la relance économique post-COVID-19.

Naturellement, les thèmes proposés mutaient souvent en conversations informelles. Cette dérive qui, dans d'autres disciplines serait considérée comme contre-productive pour les objectifs de recherche, est pourtant cruciale dans la construction du savoir anthropologique. Les dynamiques de la vie s'imposent donc sur le terrain ethnographique, contribuant à enrichir l’expérience de terrain de l’anthropologue, à tisser des liens de confiance et à avoir ainsi accès à des renseignements souvent inaccessibles dans des contextes formels (Agier 1997). Par exemple, l'un d'entre eux m'a confié avoir profité de son rôle d'assistant technique lors des cours du FabAcademy pour suivre le programme sans avoir à payer les frais d'inscription[10]. Un autre a exprimé son désaccord envers l'instrumentalisation à des fins commerciales de la marque FabLabs par certaines universités. Dans l’ensemble, l’expérience de terrain enrichie constitue la spécificité de l’anthropologie et confère au savoir qu’elle produit une légitimité particulière (Clifford 1983).

Or, la confiance gagnée suppose un engagement de la part de l'anthropologue, notamment pour répondre aux demandes (implicites ou explicites) des interlocuteurs et interlocutrices en contrepartie de l'information fournie. Cela revient parfois à jouer le rôle qu'ils lui assignent (Nsengiyumva 2018 : 8). Certains réduisent le rôle de l'anthropologue à celui d'un simple porteur de leur message. Les interactions à travers les écrans augmentent ce risque, privant l'anthropologue d'un outil essentiel pour négocier son rôle: l'observation participante. Une autre forme d'observation a donc dû être créée, soit celle de la multiplication des sources de consultation des données, mobilisées à leur tour pour contraster ou compléter les renseignements délivrés lors des entretiens (Lauren 2019 : 282). Les sources en question sont les réseaux sociaux, les sites Web, les blogues, les webinaires, les journaux locaux, les manifestes et les documents internes. Cette technique d'analyse des données se nomme la triangulation (Detournay, Guillemette et Luckerhoff 2023). Cependant, la triangulation présente certaines limites pour la production du savoir anthropologique car, comme le souligne Laurel Richardson, elle tend à converger vers une vérité unique (illusion d'objectivité), plutôt qu'à refléter la nature multiforme, subjective et donc ambivalente de toute réalité (Richardson, cité par Lauren, 2019 : 284). L'écriture pourrait atténuer cet obstacle en combinant les analyses de triangulation avec des passages écrits à la première personne et descriptifs, visant non pas à neutraliser la subjectivité des interlocuteurs et interlocutrices, mais à la mettre en valeur (Calzolaio et al. 2019). La rédaction de cet article est en partie influencée par ces principes.

Les projets de Carmen et de Mario

Carmen et Mario[11] sont deux makers péruviens qui se démarquent du profil prédominant dans le mouvement. Carmen est une femme relativement âgée par rapport à ses collègues et ses connaissances en matière de fabrication numérique sont plutôt limitées. Elle a découvert le réseau des FabLabs de manière fortuite, lorsque quelqu’un lui a demandé un conseil juridique pour créer un FabLab sous forme d'association (Carmen est avocate). Mario, quant à lui, est originaire d'un village parlant quechua, mais il réside actuellement à Lima. En raison de ses racines autochtones, il a subi des discriminations dans la capitale, notamment durant ses études d'architecture, une discipline très élitiste au Pérou. Cependant, ces obstacles ne l'ont pas empêché de terminer ses études et de devenir professeur d'université. Le réseau de FabLabs a accompagné sa réussite professionnelle. Grâce à une bourse offerte par le doyen de son université, Mario a pu suivre la FabAcademy, une formation grâce à laquelle il a pu se distinguer comme inventeur dans le pays.

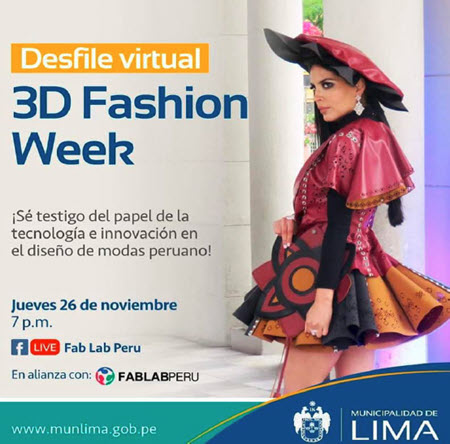

Lorsqu'on aborde le thème des projets personnels à venir, Carmen exprime son engagement en faveur de l'inclusion des femmes dans le monde de la fabrication numérique. Il s’agit d’un hommage à sa mère, ajoute-t-elle, « qui s'est toujours rebellée contre cette idée à savoir que les femmes ne peuvent pas faire certaines choses » [notre traduction] (Carmen, entretien, 2021). Dans cet esprit, Carmen a piloté la création du programme FabWomen. L'un des événements phares de ce programme est la 3D Fashion Week (célébré annuellement), qui vise à mettre en lumière la contribution des femmes makers à la promotion du développement durable dans le secteur textile du pays. Le savoir-faire des artisanes traditionnelles sert d'inspiration à cet égard. Lors de l'édition 2020 de cet événement, les créations ont été présentées par les femmes makers comme une réinterprétation des techniques ancestrales à l'aide des technologies de fabrication numérique. Force est de préciser que ces makers, dont la plupart sont titulaires de diplômes universitaires en design et en art, ne font pas partie des collectivités d’artisanes traditionnelles. Cependant, la création d'alliances est envisagée pour concevoir conjointement des produits et faire en sorte que ces dernières pénètrent le marché mondial[12] :

La prochaine étape du programme FabWomen est de présenter ces créations à l'industrie pour lancer le processus de fabrication. Il s’agit d’une industrie responsable, conformément au modèle de production proposé par les Fablabs : la fabrication personnalisée et distribuée [notre traduction].

Carmen, entretien, 2021

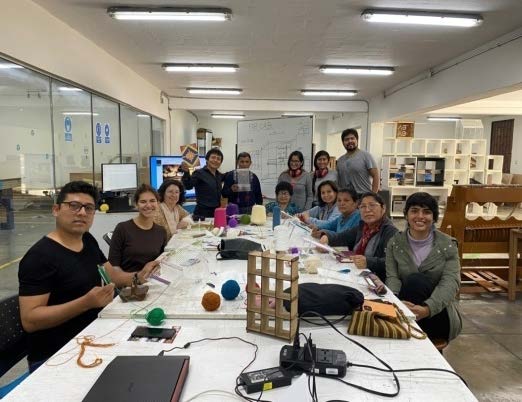

Le projet personnel de Mario est essentiellement basé sur la création d'alliances avec des artisans et artisanes traditionnels pour fabriquer des telares à partir de technologies de fabrication numérique[13]. L'objectif est en l'occurrence d'ordre éducatif. Sur la base des connaissances acquises lors de la fabrication collaborative des telares, Mario conçoit des cours pour initier ses étudiants à l'utilisation de cet outil ancestral. Or, il s’agit d’une initiative personnelle qui n'est pas toujours appuyée par son université :

Les universités estiment que les projets de recherche doivent être orientés vers le développement des technologies. On entend par technologie le développement de drones, de bras robotiques ou de l'intelligence artificielle, n’est-ce pas? Mais lorsque je propose de développer des technologies basées sur les savoir-faire traditionnels, il y a toujours une résistance. Il n'y a pas de fonds [notre traduction].

Mario, entretien, 2021

L’idée est née après avoir trouvé un vieux telar désuet dans un entrepôt de l’université. Faute de compétence dans ce domaine, Mario a sollicité l’aide d’un maître-artisan[14]. L’expérience acquise lors de la préparation de ce cours l’a aidé à concevoir avec l’équipement des FabLabs un telar, appareil qui possède certains avantages par rapport aux machines traditionnelles. Fait simplement de feuilles de carton, ce nouveau mécanisme est moins coûteux et facile à assembler et il aide à réduire substantiellement le temps de fabrication des tissus. La machine a également été présentée par Mario à titre d’évaluation finale du cours FabAcademy. Le succès de la conception a été tel qu’il est depuis lors invité à participer aux divers événements organisés par le réseau mondial de FabLabs pour y effectuer des démonstrations. L’information relative à ce telar a été également diffusée sur les plateformes open source. Le maître-artisan ayant participé à la mise au point de ce cours a pu également bénéficier de la collaboration, car il est désormais sollicité par des centres culturels et éducatifs partout au pays pour dispenser des cours similaires.

Figure 1

3D Fashion Week organisée par le FabWomen.

Figure 2

Figure 3

Jeu de fils proposé lors d’un événement destiné à présenter ces telares.

Carmen et Mario montrent leur détermination à répondre à la détérioration des conditions de vie des artisans et artisanes traditionnels. Leur approche repose principalement sur la création d'alliances visant à valoriser les savoirs ancestraux au sein des institutions économiques et éducatives du pays. Ces alliances doivent-elles être présumées comme des « agencements » destinés à contourner les « dispositifs » de contrôle du système en place pour y installer une issue sur laquelle concevoir un nouveau modèle de production en mesure de concilier les aspirations à l'autonomie et à la sécurité des différents acteurs productifs? Marilyn Strathern (1988) note que c'est lors de la phase de diffusion que ces créations peuvent perdre leur statut de commun pour devenir la propriété relativement exclusive des participants qui ont accès à des circuits de diffusion robustes. Contrairement aux artisans et artisanes traditionnels, les makers bénéficient d’un accès privilégié aux événements organisés par le réseau mondial de FabLabs pour promouvoir leurs activités, comme la 3D Fashion Week ou le FabFest[15]. En ce sens, il est crucial de s’interroger sur les risques que les valeurs de mutualisation des équipements technologiques et de la libre circulation du savoir peuvent représenter pour ces potentiels alliés du réseau.

Figure 4

Atelier visant à promouvoir la fabrication collaborative de telares entre makers et artisans et artisanes traditionnels.

Le projet de livre collectif du réseau FabCraft devait être consacré à cette thématique. Chargé de la direction de l'ouvrage, Mario m'a proposé de contribuer à sa coordination et d'en écrire un chapitre. J'ai accepté sans hésitation, car c'était une manière de le remercier pour sa disponibilité au cours de l'enquête ethnographique. Toutefois, cette contrepartie était différente des autres, puisqu'elle faisait en sorte de me distancier du rôle de simple messager que j’endossais parfois aux yeux de mes interlocuteurs et interlocutrices. L’anthropologue doit en effet savoir négocier son autonomie, afin de ne pas inscrire sa recherche exclusivement dans une logique d’alliance ou de commande. Ce projet de livre collectif me donnait les moyens de réaliser ce que Geneviève Berteloot (2004) appelle le passage nécessaire de l’implication ethnographique à l’engagement critique. C'est à l'anthropologue de convaincre ses interlocuteurs et interlocutrices de la pertinence de son regard et non l'inverse. Ainsi, les activités réalisées autour du projet de livre collectif m'ont donné l’occasion d’aborder les analyses sur lesquelles ce regard s'appuie, toujours dans le but de proposer un recul réflexif sur les pratiques des makers quant à leurs stratégies pour tisser des alliances avec des artisans et artisanes traditionnels.

La notion d’allyship peut aider à comprendre cette aspiration sur le terrain. Elle souligne l’importance de replacer les phénomènes sociaux dans leur contexte historique, afin de percevoir les inégalités comme le résultat d’un système qui pénalise certains individus en raison de leur classe sociale, appartenance ethnique, genre, etc. Les personnes privilégiées, y compris l’anthropologue, sont ainsi encouragées à reconnaître leur position de privilège et à prendre conscience des risques qu’une mauvaise utilisation de celui-ci pourrait poser pour ces acteurs, afin de s'engager dans un processus de construction d'alliances visant à corriger ces injustices (Bishop 2002). Le livre a été officiellement lancé sous le titre El impacto de las nueva stecnologías en el futuro de las I+D+I y la propiedad intelectual en la artesanía lors du FabFest 2022, organisé à Bali (Indonésie).

Conclusions

Cet article a proposé une analyse des modèles de production contemporains, de plus en plus enclins à adopter des formes de réseau, réalisée dans le cadre d’une enquête ethnographique menée auprès de FabLabs implantés au Pérou. Le réseau mondial de FabLabs se structure autour des valeurs de la mutualisation des équipements technologiques et de la libre circulation du savoir. Ainsi, leurs utilisateurs habituels (makers) rejoignent la critique antihiérarchique et antibureaucratique portée par les jeunes dans les années 1970, en revendiquant une organisation du travail flexible qui favorise la mise en commun des ressources matérielles et cognitives visant à libérer la capacité créative des acteurs productifs. Ces revendications ne sont pas nécessairement en contradiction avec les règles du marché, d'autant plus que les entreprises privées ciblent souvent les makers pour orienter cette production en commun à leur avantage (accumulation par captation).

L'enquête ethnographique sur les FabLabs au Pérou révèle des dynamiques bien plus complexes entre les valeurs du réseau et les règles du marché. En effet, les makers s'intéressent ici aux équipements technologiques des FabLabs pour remettre en valeur les techniques ancestrales de fabrication, devenues obsolètes aux yeux des agents économiques dominants. Ainsi, la configuration du réseau suit une logique sensiblement différente, car elle s'ouvre à l'intégration des artisans et artisanes traditionnels. Les alliances entre ces acteurs hétérogènes devraient-elles s’envisager sous le prisme d'un « agencement », à partir duquel proposer un modèle de production en équilibre avec les revendications d’autonomie des makers et les besoins de sécurité sociale et culturelle des acteurs productifs traditionnels (critique artiste et critique sociale)? Cette enquête ethnographique ne peut pas apporter une réponse concrète à cette question, probablement en raison de sa durée limitée et de son caractère entièrement virtuel. Cependant, elle propose plusieurs pistes de réflexion. Ces collaborations se manifestent aujourd'hui par une présence soutenue des artisans et artisanes traditionnels au sein des institutions économiques et éducatives du pays, comme en témoigne l'intérêt grandissant des startups (entreprises en démarrage) locales pour ces acteurs ainsi que leur intégration dans les FabLabs associés aux universités. Ce phénomène pourrait signaler le début de changements importants dans le modèle de production du pays, surtout dans ce contexte de relance économique post-COVID-19.

Face à ce constat, il est pertinent d’avancer que les alliances entre les makers et les artisans et artisanes traditionnels ont fourni à ces derniers des outils pour améliorer leurs conditions de vie, tout en posant les bases d’une transformation plus profonde du modèle de production. Cependant, l’objectif est encore loin d’être atteint, car il ne découle pas naturellement de ces dynamiques relationnelles, mais reste une condition à instaurer. En effet, l’équilibre sur lequel reposent ces alliances demeure fragile, en raison des intérêts parfois contradictoires des acteurs en interaction, rendant ainsi la proposition vulnérable aux yeux des institutions de pouvoir. Que se passe-t-il lorsque ces techniques ancestrales, revitalisées collectivement, deviennent attractives pour ces institutions? La plupart des FabLabs sont affiliés à des universités privées et, comme le reconnaît Carmen: « Elles ont tendance à breveter. Nous essayons de faire en sorte que la question de la propriété intellectuelle reste à la discrétion de chaque laboratoire » [notre traduction] (Carmen, entretien, 2021). De plus, les makers bénéficient d'une structure événementielle très solide, qui les aide souvent à obtenir pour leurs créations collectives une reconnaissance disproportionnée par rapport à celle accordée aux artisans et artisanes traditionnels.

L’enquête ethnographique pourrait contribuer à créer les conditions nécessaires de transformation. Pour maintenir son caractère scientifique, elle exige une distance critique vis-à-vis des dynamiques imposées par ses interlocuteurs et interlocutrices. Certainement, cette exigence entre parfois en tension avec les attentes que ces derniers projettent sur l’anthropologue. Une réflexion sur la notion d'allyship peut aider à naviguer ces enjeux épistémologiques et éthiques, en offrant à l’anthropologue l’occasion d’intégrer le réseau d'alliances, non pas comme un simple instrument de celui-ci, mais comme un agent d’alerte quant au risque de succomber aux « dispositifs » du système en place (« accumulation par captation »). Une reconnaissance équitable des contributions des artisans et artisanes traditionnels à la fabrication en réseau pourrait contribuer à réorienter ces dérives. En effet, le développement du réseau des FabLabs dans la région repose largement sur les savoir-faire de ces acteurs. Ainsi, une enquête anthropologique complémentaire, analysant les alliances du point de vue des artisans et artisanes traditionnels, pourrait apporter une contribution précieuse en ce sens. Elle mettrait en lumière les compétences techniques et politiques de ces acteurs, souvent méprisées par les agents de pouvoir, en vue de les reconnaître comme des participants actifs dans la défense de leurs intérêts et, de ce fait, comme de véritables vecteurs de transformation[16].

Appendices

Note biographique

Cristian Cabrera van Cauwlaert est candidat au doctorat en anthropologie à l'Université d'Ottawa. Il s'intéresse à l'analyse des communs urbains dans la perspective des acteurs marginaux de la ville, afin d'explorer la capacité de ces espaces à intégrer des points de vue divers dans leur fonctionnement et à répondre ainsi à des fins de justice sociale. Cette recherche bénéficie du soutien du Fonds de recherche du Québec (FRQSC) – Société et culture. Elle s'inscrit dans la continuité de son travail de maîtrise portant sur les FabLabs (laboratoires de fabrication numérique) implantés au Pérou et leurs alliances avec le secteur de l’artisanat dans le contexte de la relance économique post-COVID-19. Cristian est également membre du Centre de recherche sur le futur des villes de l’Université d’Ottawa.

Notes

-

[1]

Ce travail anthropologique se situe à l'intersection de l'anthropologie du travail et de l'anthropologie politique. Ces deux sous-disciplines explorent respectivement la manière dont l'activité productive est vécue et perçue par les individus et comment ces pratiques et représentations interagissent avec les structures de pouvoir dans une dynamique de domination et de résistance.

-

[2]

À cet égard, voir les références suivantes :

https://www.youtube.com/watch?v=94_uaafCR0w;

https://programarfacil.com/podcast/juan-gonzalez-obijuan-referente-maker/.

-

[3]

Les revendications visant à concilier ces deux pôles (exigences d’autonomie et de sécurité) existent déjà, mais elles sont confinées à des groupes réunis autour d'une même profession, comme les intermittentes du spectacle (Corsani et Lazzarato 2008). Par ailleurs, certains entrepreneurs se regroupent en associations pour répondre à ces exigences émanant de leurs employés, leur permettant de circuler librement entre les diverses entreprises affiliées à ces associations (Zimerman 2014). Cet article prétend plutôt explorer le potentiel des acteurs hétérogènes (acteurs productifs émergents et traditionnels) à former des alliances de classe, dans le but d'étendre cette lutte à des sphères plus globales.

-

[4]

Ces acteurs possèdent pourtant des compétences qui méritent d’être reconnues dans la construction d’un éventuel commun, à savoir les savoir-faire traditionnels et ceux qui s’acquièrent dans les contextes de précarité auxquels les acteurs marginaux sont confrontés. Pour examiner une littérature concernant ces savoirs marginaux, voir entre autres : De Certeau 1990; Zeneidi-Henry 2002; Aguilera et Bouillon 2013.

-

[5]

Tandis que les FabLabs implantés par le haut disposent de machines hautement sophistiquées, grâce au soutien financier de leurs « institutions mères », ceux implantés par le bas doivent se contenter d'un équipement plus rudimentaire.

-

[6]

Les données mobilisées dans cette section ont été collectées dans le cadre de l'enquête ethnographique mentionnée plus haut, par le biais d'entretiens individuels avec des makers non forcément associés aux universités privées, par le visionnement de webinaires auxquels ces universités ont participé ainsi que par l'exploration de sites Web et de blogues gérés par différents FabLabs au Pérou. Comme mentionné dans l'introduction, on trouvera dans la section suivante une présentation détaillée de la méthodologie utilisée ainsi qu'une réflexion sur ses limites et ses avantages sur le plan de l’engagement envers les interlocuteurs et interlocutrices sur le terrain et sur celui de la production de connaissances.

-

[7]

À cet égard, voir les références suivantes : https://buganvillalab.wixsite.com/website.

-

[8]

Pseudonyme d’un participant à l’enquête ethnographique.

-

[9]

La participation de ces acteurs à l’enquête ethnographique a été conditionnée à la signature d'un certificat de consentement, conformément aux directives du Comité d'éthique de l'Université d'Ottawa. Ce document explique l'objectif de la recherche, l’utilité de celle-ci, le rôle attendu des participants, les modalités de traitement des données et les conditions de divulgation des résultats, tout en assurant la protection de l'identité et des renseignements sensibles.

-

[10]

Le cours FabAcademy est dispensé par le professeur Neil Gershenfeld en ligne et suivi par les intéressés depuis certains FabLabs associés au réseau mondial de FabLabs. La durée du cours est de six mois et son coût est d'environ 5,000 $US (Bosqué, Noor et Ricard 2013 : 179).

-

[11]

Pseudonymes de deux participants à l’enquête ethnographique.

-

[12]

Pour en savoir davantage sur ce modèle d'affaires, consulter les projets de la start-up Qurantebi (Redacción EC 2023) et de la firme Ani Álvarez Calderon (Solo para viajeros 2023).

-

[13]

Le mot telar se traduit en français par « métier à tisser ». La traduction semble toutefois inexacte; c'est pourquoi le terme original en espagnol a été conservé.

-

[14]

Il s'agit d'un artisan originaire de la région de Huallhuas, province de Huancayo au Pérou. Il est très engagé dans la préservation des techniques de tissage employées par la civilisation inca, notamment en ce qui concerne l'utilisation des telares de cintura.

-

[15]

Festival annuel où les différents FabLabs du monde se réunissent pour présenter leurs projets et renforcer le sentiment d'appartenance au mouvement.

-

[16]

Pour des recherches visant à mettre en valeur ce genre de compétences, voir notamment : Bouillon 2002; Chantraine et Ruchet 2008; Robineau 2016; Véniat 2018.

Bibliographie

- AGIER, Michel, 1997, Anthropologues en dangers, l’engagement sur le terrain, Paris : Jean Michel Place.

- AGUILERA, Thomas et Florence BOUILLON, 2013, « Le squat, un droit à la ville en actes », Mouvements, (74) :132-142.

- ABBASSI, Wyssal, HARMEL, Aida, BELKAHLA, Wafa et Helmi BEN REJEB, 2022, « Maker movement contribution to fighting COVID-19: insights from Tunisian FabLabs », R&D Management, 52(2) : 343-355.

- ALONSO, Yanira, 2020, « FabLabs sigue creandomaterial de protección contra la Covid-19 », Periodismo ULL. Obtenido de : https://periodismo.ull.es/fablab-sigue-creando-material-de-proteccion-contra-la-covid-19/.

- ATKINSON, Paul, COFFEY, Amanda, DELAMONT, Sara, LOFLAND, John and Lyn LOFLAND, 2001, Handbook of ethnography, Thousand Oaks : Sage publications Ltd.

- BERREBI HOFFMAN, Isabelle, BUREAU, Marie-Christine et Michel LALLEMENT, 2018, Makers : enquête sur les laboratoires du changement social, Paris : Seuil.

- BERTELOOT, Geneviève, 2004,« Pratique ethnographique et questions éthiques : le point de vue de chercheurs de sciences humaines et sociales au Québec », Esprit critique, 6(1) : 31-44. En ligne : https://www.espritcritique.org/0601/esp0601article02.pdf.

- BISHOP, Anne, 2002, Becoming an ally: breaking the cycle of oppression, London : Routledge.

- BOLTANSKI, Luc et Ève CHIAPELLO, 1999, Le nouvel esprit du capitalisme,Paris : Gallimard.

- BOLLIER, David, 2014, La reconnaissance des communs : pour une société de coopération et de partage, Paris : Éditions Charles Léopold Mayers.

- BOSQUÉ, Camille, 2015, « Des fablabs dans les marges : détournement et appropriations », Journal des Anthropologues, 142-143 : 49-76.

- BOSQUÉ, Camille, NOOR, Ophelia et Laurent RICARD, 2014, Fablabs : les nouveaux lieux de fabrication numérique, Paris : Eyrolles.

- BOUILLON, Florence, 2002, « À quoi servent les squats? Compétences des acteurs et ressources des lieux », Revue française des affaires sociales, 2(2) :56-63.

- BUREAU, Marie-Christine, 2019, « L’éthique hackers infuse-t-elle le coeur de nos sociétés? », Nectart, 2(19) : 126-134.

- CALZOLAIO, Chiara, DELAINE, Estelle, DENOUN, Manon, DUPUY, Aurore, LAMOTTE, Martin, NAEPELS, Michel et Alexandre PIERONI, « De l’enquête ethnographique aux textes de recherche, Un atelier d’écriture », Ethnographiques.org, (37). En ligne : https://hal.science/hal-04314478.

- CHANTRAINE, Gilles et Olivier RUCHET Olivier, 2008, « Dans le dos du pouvoir Entretien avec James C. Scott, Vacarme,1(42) : 4-12. En ligne : https://shs.cairn.info/revue-vacarme-2008-1-page-4?lang=fr.

- CLIFFORD, James, 1983, « On Ethnographic Authority », Representations, (2) : 118-146.

- CORSANI, Antonella et Maurizio LAZZARATO, 2008, Intermittents et précaires, Paris : Amsterdam.

- DE CERTEAU, Michel, 1990, L’invention du quotidien - tome 1, Arts de faire, Paris : Gallimard.

- DEL VALLE HERNANDEZ, Luis, s.f., « Juan González, la persona detrás de Obijuan el referente del movimiento Maker Hispano », Programar Fácil, Podcast. Obtenido de : https://programarfacil.com/podcast/juan-gonzalez-obijuan-referente-maker/.

- DELEUZE, Gilles et Félix GUATTARI, 1975, Kafka : pour une littérature mineure, Paris : Les éditions de minuit.

- DETOURNAY, Rosine, GUILLEMETTE, François et Jason LUCKERHOFF, 2023, « Clarification conceptuelle de la méthode de triangulation en recherche qualitative », Enjeux et société,10(2) : 75-92.

- Redacción EC, 2023, « Startup peruana lanza colección de moda junto a la comunidad de mujeres Shipibo-Conibo », El Comercio, 31 janvier 2023. Obtenido de : https://elcomercio.pe/viu/moda/moda-sostenible-startup-peruana-lanza-coleccion-de-moda-junto-a-la-comunidad-de-mujeres-shipibo-conibo-startup-peruana-emprendedoras-amazonia-noticia/?ref=ecr#google_vignette (Página consultada el 22 de marzo 2023).

- FOUCAULT, Michel, 1977, « ‘‘Le jeu de Michel Foucault’’. Entretien avec D. COLAS, A. GROSRICHARD, G. LE GAUFREY, J. LIVI, J. MILLER, J.-A. MILLER, C. MILLOT, G. WAJEMAR », Ornicar? Bulletin périodique du champ freudien, 10 : 62-93.

- FOUCAULT, Michel, 2001, « Le jeu de Michel Foucault », dans Dits et écrits II, 1976-1988 (pp. 298-329), Paris : Gallimard.

- GERSHENFELD, Neil, 2007, FAB. The Coming Revolution on Your Desktop: from personal computers to personal fabrication, New York : Basic Books.

- GONZALEZ ARNAO, Walter, 2022, « Artseanía digital : revitalizar el patrimonio cultural a través de la innovación y la fabricación digital » (inédito), Lima : Universidad Nacional de Ingeniería.

- GONZALEZ ARNAO, Walter (dir.), 2019, Neoartesanía en América: métodos para incorporar procesos de fabricación digital en las artesanías, Lima : Universidad Nacional de Ingeniería.

- HIMANEN, Pekka, 2001, L’éthique hacker : et l’esprit de l’ère de l’information, Paris : Éditeur EXILS.

- KLEINER, Dmytri, 2010, The Telekommunist Manifesto, Amsterdam : Institute of Network Cultures.

- KOSTAKIS, Vasilis, and Michel BAUWENS, 2014, Network Society and Future Scenarios for a Collaborative Economy, Berlin : Springer.

- LALLEMENT, Michel, 2015, L’âge du faire : Hacking, travail, anarchie, Paris : Éditions du Seuil

- LAUREN, Angelone, 2019, «Virtual Ethnography: The Post Possibilities of Not Being There », Mid-Western Educational Researcher, 31(3) : 275-295.

- LENOBLE, Catherine, 2020, « Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine : L’initiative relève le potentiel transformateur des tiers-lieux », Makery, le média de tous les labs, 9 juin 2020. En ligne : https://www.makery.info/2020/06/09/covid-19-en-nouvelle-aquitaine-linitiative-homemade-revele-le-potentiel-transformateur-des-tiers-lieux/.

- LEVY, Steven, 2013 [1984], L’éthique des hackers, Paris : Globle.

- MOUHOUD, El-Mouhoub, 2018, Mondialisation et délocalisation des entreprises, Paris : Éditions La Découverte, collection Repères.

- MOULIER BOUTANG, Yann, 2007, Le capitalisme cognitif :la nouvelle grande transformation, Paris : Éditions Amsterdam.

- MULLER, Paul, 2004, « Autorité et gouvernance des communautés intensives en connaissances : une application au développement du logiciel libre », Revue d’économie industrielle, 2(106) : 49-68.

- NOISETTE, Perline et Thierri NOISETTE, 2004, La bataille du logiciel libre : Dix clés pour comprendre, Paris : Éditions La Découverte.

- NSENGIYUMVA, Athanase, 2018, « Quand l’anthropologue peut s’impliquer sur son terrain : réflexion autour des cas de figure », L’Homme - Revue française d’anthropologie. En ligne : https://shs.hal.science/halshs-01674418/document.

- ROBINEAU, Colin, 2016, « Quand le sociologue est dans la confidence : les fonctions et les usages sociaux du secret en terrain militant radical », ¿ Interrogations ?, 22. En ligne : https://www.revue-interrogations.org/Quand-le-sociologue-est-dans-la.

- Solo Para Viajeros, 2023, « Elarte Kenédel pueblo Shipibo-Conibo toma porasalto la moda internacional », Solo para Viajeros, 13 de noviembre 2023. Obtenido de : https://soloparaviajeros.pe/el-arte-kene-del-pueblo-shipibo-conibo-toma-por-asalto-la-moda-internacional/. (Página consultada el 25 de agosto de 2024).

- STALLMAN, Richard, 2000, « Le manifeste GNU », dans BLONDEAU, Olivier et Florent LATRIVE (dirs.), Libres enfants du savoir numérique (pp. 223-242), Paris : Éditions de l'éclat.

- STRATHERN, Marylin, 1988, The gender of the gift: Problems with women and problems with society in Melenesia: University California Press.

- TEDx Talks, 2013, « Yo, Maker: Juan Gonzalez "Objiuan" at TEDx Valladolid », YouTube, 14:12, 18 de octubre 2013. Obtenido de : https://www.youtube.com/watch?v=94_uaafCR0w.

- The Fab Charter, 2012, The Fab Charter site WEB. Retrieved from: https://fab.cba.mit.edu/about/charter/.

- The Fab Foundation, 2024, Fab Foundation site Web. Retrieved from: https://fabfoundation.org/.

- TORVALDS, Linus et David DIAMOND, 2001, Il était une fois Linux : L’extraordinaire histoire d’une révolution accidentelle, Paris : Éditeur Osman Eyrolles Multimédia.

- VILLENA MERINO, Lucia Nicole, 2022, Evaluación del impacto económico por COVID-19 en los negocios de artesanía de los distritos de Pisac del departamento de Cusco (Tésis de Bachillerato), Universidad Andina del Cusco.

- VÉNIAT, Céline, 2018, « Se faire une ‘‘platz’’ dans la ville : décrire les pratiques d’appropriation de familles roumaines vivant en bidonville », Espaces et sociétés, 1-2(172-173) : 127-142.

- ZENEIDI-HENRY, Djemila, 2002, Les SDF et la ville : géographie du savoir-survivre, Paris : Boréal.

- ZIMERMAN, Bénédicte, 2014, Ce que travailler veut dire : une sociologie des capacités et des parcours professionnels, Paris : Éditions Economica.

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

10.7202/1110574ar

10.7202/1110574ar