Abstracts

Résumé

Cet article présente une analyse de l’expérience d’un groupe de travailleurs migrants dans le secteur agricole au Québec. À partir d’un travail ethnographique réalisé en 2011 et en 2012 auprès de travailleurs agricoles et d’acteurs-clés de l’île d’Orléans (région de Québec), nous montrons comment le territoire, en tant que lieu social et géographique, façonne le quotidien des migrants qui participent aux programmes canadiens de travail temporaire. À partir du concept de la précarité, nous analysons les mécanismes et les sources de cette précarité ancrés dans un territoire. Notre analyse se centre sur le paternalisme comme mode de relations entre travailleurs et employeurs sur les fermes familiales de l’île d’Orléans. Par ailleurs, nous analysons les stratégies mises en oeuvre par les migrants pour réduire leur précarité. L’article porte un regard conjoint sur les notions géographiques et sociologiques des relations entre le territoire et la précarité.

Mots-clés :

- Travailleurs migrants,

- migrations internationales,

- migrations saisonnières,

- Canada,

- Québec,

- Mexique,

- Guatemala

Abstract

This article presents an analysis of the experiences of a group of migrant farmworkers in the Québec agricultural sector. Drawing on an ethnographic study carried out in 2011 and 2012 among farmworkers and key stakeholders on the Island of Orleans near Quebec City, we show how territory, in both social and geographic terms, conditions the daily life experiences of migrant farmworkers engaged in temporary work programs in Canada. We use the concept of precarity as the basis for our examination of how the very mechanisms and sources of this precarity are closely tied to particular territories. Our analysis focuses on how paternalism functions as the basis of the relationships established between migrant workers and employers on family farms on the Island of Orleans. We also analyze the strategies used by the migrant workers to reduce their levels of precarity. Our article considers both the geographical and sociological dimensions of the relationships that exist between territory and job precarity.

Keywords:

- Migrant workers,

- international migration,

- seasonal migration,

- Canada,

- Quebec,

- Mexico,

- Guatemala

Resumen

Este artículo presenta un análisis de la experiencia de un grupo de trabajadores migrantes del sector agrícola en Quebec. Partiendo de un trabajo etnográfico realizado en los años 2011 y 2012 sobre trabajadores agrícolas y de actores clave de la isla de Orleans (región de Quebec), mostramos cómo este territorio, espacio socio-geográfico, modela el cotidiano de los migrantes que participan en los programas canadienses de trabajo temporario. Utilizamos el concepto de precariedad para analizar sus mecanismos y fuentes anclados en un territorio. Nuestro análisis focaliza el paternalismo como modo relacional entre trabajadores y patrones en las haciendas familiares de la Isla de Orleans. También analizamos las estrategias puestas en obra por los migrantes para reducir su precariedad. El artículo maneja conjuntamente las nociones geográficas y sociológicas de la relación entre el territorio y la precariedad.

Palabras clave:

- Trabajadores migrantes,

- migraciones internacionales,

- migraciones estacionales,

- Canadá,

- Quebec,

- México,

- Guatemala

Article body

Introduction

Le développement des cultures maraîchères et des fraises aiderait à un morcellement des propriétés. Sous réserve d’une meilleure sélection et présentation des produits qui pourrait être assurée par une adhésion plus générale au système coopératif, ces productions trouveraient de très larges débouchés non seulement à Québec mais sur des marchés plus éloignés.

Mingasson, Cahiers de géographie du Québec

Une riche littérature scientifique, principalement basée sur des travaux empiriques effectués en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta, porte un regard critique sur la situation des travailleurs saisonniers étrangers dans le secteur agricole au Canada (Basok, 1999 et 2002 ; Preibisch, 2004, 2007, 2010 et 2012 ; Goldring, 2010 ; Hennebry, 2010 et 2012 ; Aguiar et al., 2011 ; Hennebry et McLaughlin, 2012 ; Tomic et Trumper, 2012 ; Basok et al., 2013). Ces analyses critiquent essentiellement les programmes eux-mêmes qui rendent les travailleurs dépendants de leur employeur pour le logement, le travail et la possibilité de revenir la saison suivante. Le lien fixe avec l’employeur est en fait la pierre angulaire des relations de pouvoir inégales qui caractérisent les relations de travail entre travailleurs et employeurs (Wall, 1992 ; Basok, 1999 ; Gayet, 2010). L’accès difficile aux soins de santé et l’impossibilité de porter en appel un renvoi et une expulsion s’avèrent d’autres exemples de facteurs de vulnérabilité bien documentés (Amar et al., 2009 ; Hennebry, 2010 ; Hennebry et McLaughlin, 2012).

Or, si la littérature existante montre bien les conditions structurelles qui rendent ces migrants précaires, à la fois comme migrants et comme travailleurs, ces recherches ne situent pas cette précarité comme ancrée dans un territoire spécifique et tendent plutôt à suggérer une homogénéité à l’échelle du Canada. En fait, plusieurs facteurs contextuels et territoriaux peuvent moduler la mise en oeuvre des programmes de travailleurs agricoles saisonniers et, ainsi, affecter l’expérience des travailleurs. Cet article propose une étude de cas sur la région de l’île d’Orléans, située près de la ville de Québec, afin de montrer comment ce territoire, en tant qu’espace géographique et social, contribue à façonner l’expérience des migrants, et ce, au-delà des normes des programmes fédéraux qui encadrent la migration temporaire dans le secteur agricole, au Canada.

Ainsi, l’étude approfondie d’un cas spécifique permet de mieux mettre au jour les dynamiques sociales du quotidien qui créent la précarité maintes fois décriée par de nombreux chercheurs et organismes de défense des droits des migrants. En même temps, la reconnaissance du territoire comme facteur déterminant des rapports de pouvoir fait aussi ressortir comment les migrants peuvent tirer profit des caractéristiques de leur lieu de travail et de vie afin de réduire la précarité vécue au quotidien. Notre article comporte ainsi deux objectifs. D’abord, nous étudions comment le territoire contribue à exacerber différentes formes de précarité déjà documentées dans d’autres régions du pays. Ensuite, nous analysons comment, dans cet espace, les migrants peuvent faire preuve d’agencéité afin d’améliorer leurs conditions de travail et leur qualité de vie, et de réduire les risques de discontinuité de leur participation à cette migration saisonnière de travail. Notre analyse s’appuie sur des données ethnographiques longitudinales recueillies à l’île d’Orléans auprès de 19 travailleurs, entre les mois de mai et août 2011, et de 20 entretiens réalisés en juillet et août 2012 avec des acteurs-clés résidants de l’île.

Précarité, territoire et migrations temporaires de travail

Le concept de précarité fait référence à une condition de vulnérabilité liée à l’instabilité, l’incertitude et la difficulté, voire l’inhabilité, à prévoir (Waite, 2009). Dans le cas analysé ici, la précarité peut intervenir comme cause de la migration, pendant la migration et lors de la migration de retour (Candiz, 2013). Largement évoquée au cours des deux dernières décennies, la précarité au travail est attribuée aux transformations socioéconomiques globales du marché du travail, qui se traduisent par un affaiblissement des droits des travailleurs, et ce, dans un contexte de flexibilisation et d’intensification des régimes de travail. Rogaly (2008) montre comment l’augmentation de la productivité dans le secteur agricole en Angleterre est passée par des innovations. Le recours à une main-d’oeuvre étrangère précaire, de laquelle il est possible d’exiger davantage, fait, pour cet auteur, partie de ces « innovations ». Cingolani (2005 : 21) aborde la précarité au travail selon la notion de « discontinuité des temps ». Le travail saisonnier à l’étranger est, par définition, caractérisé par la discontinuité (Scott, 2013). La recherche montre sans ambiguïté que les migrants, particulièrement les sans-papiers et ceux avec des titres de séjour temporaires, sont particulièrement sujets à la précarité au travail (Goldring, 2010 ; Goldring et Landolt, 2013)

L’étude de la précarité dans les recherches sur les migrations, quant à elle, rend compte de la précarité liée au statut migratoire, qui confère ou non certains droits et opportunités. Goldring et Landolt (2013) ont, à ce titre, montré comment les dichotomies qui structurent bon nombre de travaux sur les migrations (immigrants vs réfugiés, migrants qualifiés vs non qualifiés, migrants légaux vs illégaux) limitent la compréhension de la précarité migratoire. Par exemple, plusieurs travaux empiriques montrent comment, pour certains migrants, l’illégalité est préférable au statut légal de temporaire peu qualifié (Lan, 2007 ; Bélanger et al., 2011 ; Basok et al., 2013). En effet, la migration légale peut très bien s’accompagner d’une grande précarité si les conditions de résidence s’avèrent très restrictives et les droits limités et difficiles d’accès.

L’intersection de la précarité migratoire et de la précarité au travail a particulièrement été explorée dans le cas des migrants clandestins et des travailleurs migrants temporaires. Certains auteurs mettent l’accent sur la constante possibilité d’être expulsé (De Genova, 2002 ; Hahamovitch, 2003 ; Castañeda, 2010 ; Cornelisse, 2010 ; De Genova, 2010 ; Maira, 2010 ; Walters, 2010 ; Wicker, 2010 ; Noiseux, 2012) comme source ultime de la précarité que vivent certains groupes de migrants au quotidien, qu’ils soient légaux ou illégaux. Certaines études soutiennent que la menace d’expulsion (deportability) comme élément structurant des rapports de travail s’applique aux travailleurs migrants temporaires au Canada (Basok et al., 2013 ; Binford, 2013).

Finalement, la précarité de la vie quotidienne inclut la précarité liée au logement, à la situation financière, à la situation familiale, à l’éducation des enfants, à l’insertion dans des réseaux sociaux et à la santé. Les migrants temporaires peu qualifiés vivent une précarité résidentielle, car ils sont logés par leur employeur en habitation collective, souvent sur le lieu de travail. Par ailleurs, la séparation prolongée annuelle des membres de leur famille, qui n’ont pas le droit d’accompagner le travailleur, s’avère une source de précarité qui peut rendre élevé le coût émotif et familial de la migration. Le migrant de retour, ou le migrant saisonnier, peut aussi faire face à une précarité lors de ses tentatives de réinsertion économique et sociale dans son propre pays (Candiz, 2013). Le statut de migrant et de travailleur agricole saisonnier peut ainsi donner lieu à un cumul des précarités.

Les travailleurs migrants temporaires dans l’agriculture sont des travailleurs contractuels salariés, payés au salaire minimum tel qu’établi par les lois provinciales du Canada. Du point de vue juridique, les Mexicains ont un contrat de travail imposé par le gouvernement fédéral, qui stipule que l’employeur peut demander en tout temps le rapatriement prématuré du travailleur dans son pays d’origine et que le consentement de l’employeur est nécessaire pour que le travailleur soit transféré à un autre employeur au Canada. Dans les faits, cela se traduit par une quasi-impossibilité de changer d’employeur. Pour les travailleurs du Honduras et du Guatemala, le lien fixe avec un seul employeur est une situation de facto qui résulte de la gestion des travailleurs par la Fondation des entreprises en recrutement de main-d’oeuvre agricole étrangère (FERME) (Depatie-Pelletier, 2011 ; Depatie-Pelletier et Dumont-Robitaille, 2012). Les travailleurs ont accès à l’assurance-maladie et souscrivent aussi à une assurance privée complémentaire. De plus, les lois provinciales qui régissent les normes de santé et de sécurité au travail en agriculture s’appliquent à tous les travailleurs agricoles, incluant les temporaires étrangers. Ces travailleurs n’ont pas accès à la résidence permanente au Canada.

Nakache et Kinoshita (2010) ont ainsi montré comment des travailleurs recrutés par des programmes nationaux se retrouvent dans des espaces juridiques provinciaux. Bien que relativement semblables d’une province à l’autre, ces cadres juridiques créent des espaces différenciés de droits au sein même du pays. Par exemple, le Québec fixe le coût que peut exiger un employeur pour loger un travailleur agricole à 20 $ par semaine, alors qu’en Ontario, le coût maximum est de 30 $ par semaine (Faraday, 2014). Étant donné que le salaire minimum varie d’une province à l’autre, le salaire des migrants varie selon leur province de résidence temporaire.

La Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) du Québec surveille les conditions de travail et le respect des droits de ces travailleurs. En 2012, elle émettait un avis demandant au gouvernement du Québec de mettre fin à la discrimination systémique dont sont victimes les travailleurs migrants, car ils n’ont pas accès à l’immigration permanente au Québec. Dans son avis, la Commission concluait que les travailleurs agricoles saisonniers sont victimes de discrimination systémique en raison de leur origine ethnique ou nationale, de leur race, de leur condition sociale, de leur langue (CDPDJ, 2012). Selon Piché (2012), on assiste à l’instauration d’un régime migratoire à deux vitesses : l’immigration permanente, avec l’accès éventuel à la citoyenneté, et la migration temporaire, souvent précaire et qui, dans le cas des travailleurs non qualifiés, ne donne généralement pas accès à la résidence permanente et aux droits qui y sont associés.

Cet avis de la CDPDJ était en partie motivé par les travaux de recherche sur les travailleurs temporaires, qui sont unanimes quant à l’écart important entre la relation de travail d’un point de vue juridique et les relations de travail concrètes vécues au quotidien. Morice (2000) résume bien ce phénomène qui s’applique au-delà du cas étudié ici :

Pour cette population étrangère, même chez ceux qui possèdent des titres de séjour et de travail de courte durée, tout se passe comme si la précarité juridique se mettait au service d’une précarité économique sur la base de laquelle se développent des formes spécifiques de mise au travail et d’enfermement.

p. 162

Toutefois, la précarité ne signifie pas que les migrants sont complètement impuissants vis-à-vis leur situation. La précarité dans les conditions de travail et de vie est parfois contestée de manière collective et explicite par les travailleurs migrants temporaires, comme c’est le cas en Ontario, lors de manifestations publiques (organisation « Justicia for Migrant Workers »). Toutefois, ces actions peuvent facilement mener à l’expulsion du programme d’emploi et, par ricochet, du pays. Dans cette analyse c’est donc l’agencéité du quotidien, inscrite dans les relations de travail et personnelles concrètes que nous analysons. Tel qu’exprimé par Sigona :

L’agencéité ne s’exprime pas seulement à travers des conduites de résistance et de transgression ; l’agencéité des migrants se manifeste aussi dans la capacité qu’ils ont d’adapter leurs routines quotidiennes et leurs interactions sociales aux circonstances changeantes dans un contexte de précarité où il existe toujours la possibilité d’être déporté.

notre traduction, Sigona, 2012 : 4

De plus, nous abordons la précarité située dans un espace géographique spécifique. Nous nous inspirons ainsi des travaux d’Allen sur les liens entre pouvoir et espace (place). Pour Allen, « people are placed by power, but they experience it at first hand through the rhythms and relationships of particular places, not as some pre-packaged force from afar and not as a ubiquitous presence » (Allen, 2003 : 2). Pour Allen, place, ou le territoire comme lieu spécifique, représente un élément-clé de la compréhension des rapports de pouvoir.

Inspirés par ces réflexions conceptuelles, nous examinons, d’une part, comment le territoire peut contribuer à la précarité vécue par les travailleurs migrants. D’autre part, nous voulons documenter comment les migrants adoptent des stratégies qui leur permettent d’exploiter les aspects du territoire où ils travaillent à leur avantage et, ainsi, à diminuer la pression du joug du contrôle, de la surveillance et de l’incertitude quant à leur emploi saisonnier au Canada. Notre analyse révèle le rôle central du paternalisme dans les relations de travail et dans le contrôle de la vie privée.

Contexte

Travailleurs migrants temporaires dans l’agriculture au Québec et au Canada

Au Québec et au Canada, depuis le début des années 2000, le nombre de travailleurs étrangers temporaires a augmenté de manière remarquable par rapport aux immigrants économiques admis en tant que résidants permanents. Pour l’ensemble du Canada, les premiers surpassent les seconds depuis 2006 ; pour le Québec, l’écart diminue et est très faible en 2012, avec 39 646 immigrants économiques contre 35 643 travailleurs temporaires admis. La main-d’oeuvre étrangère peu qualifiée – le groupe ayant connu la plus forte croissance (CIC, 2012) – occupe des emplois dans les services ou les secteurs manufacturiers et agricoles pour une durée limitée ou sur une base saisonnière.

Dans le secteur agricole, le Canada recrute des travailleurs étrangers ou des immigrants destinés au secteur agricole depuis les années 1940 (Satzewich, 1991). Le Programme des travailleurs agricoles saisonniers a été créé en 1966, à la suite d’un accord intergouvernemental signé avec la Jamaïque. Ensuite, le programme s’est étendu à Trinité-et-Tobago, à la Barbade (1967), au Mexique (1974) et aux pays membres de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) (1976) (Verma, 2003 : 8 ; Preibisch, 2011 : 66). Au Canada, 25 514 personnes ont été embauchées en 2012 par l’intermédiaire de ce programme, dont 2988 au Québec. L’Ontario est la province qui recrute le plus, dans le cadre de cet accord. Afin de diversifier l’offre de main-d’oeuvre étrangère, un nouveau programme fédéral a vu le jour en 2002 : le Projet pilote relatif aux professions exigeant un niveau réduit de formation. Dans le cadre de ce programme, les employeurs ont la possibilité d’effectuer eux-mêmes la sélection de travailleurs étrangers, sans être encadrés par un quelconque accord entre le Canada et le pays d’origine.

Pour le secteur agricole québécois, le recrutement s’effectue principalement au Guatemala et au Mexique. Au Québec, FERME assure la gestion de ce programme, qui a connu une croissance phénoménale depuis son entrée en vigueur : le nombre de travailleurs étrangers recrutés par les employeurs québécois est passé de 5 en 2002 à 9345 en 2012 (si l’on prend en compte les deux programmes précités). De plus, d’après les données de FERME, le nombre d’entreprises québécoises ayant recours à des travailleurs étrangers est passé de 76 à 692 entre 1995 et 2012 (FERME, 2012). En 2012, 51 % du total des travailleurs venant au Québec sont originaires du Guatemala ; ils sont suivis par les travailleurs venus du Mexique (Ibid.).

L’île d’Orléans

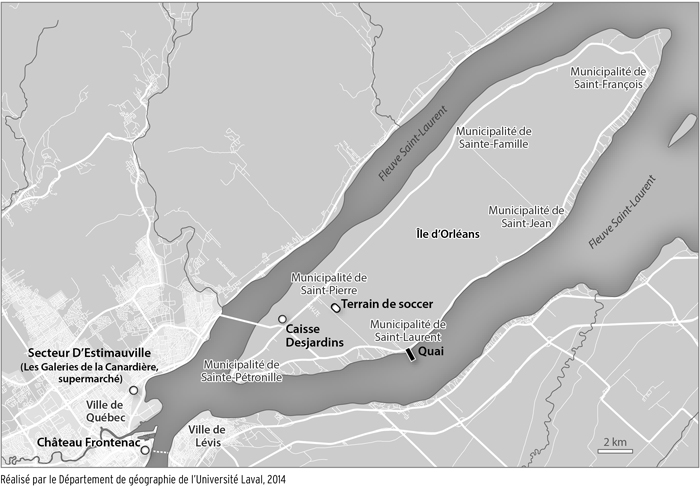

La municipalité régionale de comté (MRC) de L’Île-d’Orléans est une des six MRC qui composent la région de la Capitale-Nationale. Dans l’ensemble de la région, la zone agricole couvre 12 % du territoire. On y dénombre un total de 1040 entreprises agricoles, dont plus de la moitié sont situées dans les MRC de Portneuf et de l’Île-d’Orléans [1]. En 2010, on comptait 173 exploitations agricoles à l’île (MRC Île-d’Orléans, 2014), contre 188 en 2005 (Légaré et al., 2006). La plupart sont des entreprises familiales de petite ou de moyenne taille. Selon les informations municipales, les deux tiers des exploitations se situent à Sainte-Famille et le cinquième à Saint-Jean. Près de la moitié des exploitations agricoles de la Communauté urbaine de Québec sont à l’île d’Orléans (MRC Île-d’Orléans, 2014) (figure 1).

Environ 94 % du territoire de l’île d’Orléans est agricole et l’agriculture est l’activité économique principale. Plus de la moitié des zones agricoles sont cultivées et seulement une faible proportion est en friche. L’économie de l’île est dans une étape de spécialisation agricole (Berthold, 2012). L’île est devenue un réservoir important de culture maraîchère et fruitière pour toute la région de Québec, et le territoire est surtout connu pour sa production de petits fruits, notamment les fraises et les framboises. Depuis une vingtaine d’années, l’introduction des variétés de fraises tardives a permis l’intensification de l’agriculture et l’allongement de la saison.

La main-d’oeuvre agricole de l’île d’Orléans était principalement familiale jusque dans les années 1970 environ. Les exploitants faisaient aussi appel au travail des jeunes de la région environnante au plus fort de la saison, fin juin début juillet. Puis, l’afflux de réfugiés du Vietnam et du Cambodge et d’autres immigrants en quête de travail a fourni une nouvelle main-d’oeuvre aux producteurs de la région. Un système de transport a été mis sur pied pour faciliter les déplacements des travailleurs (Mimeault et Simard, 1999). À partir du début des années 2000, cette population de travailleurs a graduellement été remplacée par des employés temporaires. Les travailleurs étrangers de l’île viennent du Guatemala et du Mexique. On estime qu’il y avait environ 500 travailleurs migrants sur l’île au plus fort de la saison, en 2011. Outre ces travailleurs, les exploitants agricoles embauchent aussi des immigrants qui vivent dans la région de Québec. Les travailleurs nés au Québec sont très rares, mis à part les membres proches des propriétaires d’exploitation, qui occupent généralement des fonctions de supervision. Malheureusement, il n’existe aucune donnée publique sur le nombre d’exploitants de l’île qui ont recours aux travailleurs migrants étrangers et sur la proportion que représentent les travailleurs étrangers sur la totalité de la main-d’oeuvre agricole. Selon les données municipales, on observe, pour la période 2004-2010, une augmentation de la superficie des entreprises agricoles et une diminution de leur nombre (MRC Île-d’Orléans, 2014). Dans nos entretiens avec des élus municipaux, certains attribuaient cette tendance à la disponibilité de la main-d’oeuvre étrangère et aux possibilités d’expansion qu’elle permettait. Alors qu’un grand nombre de travailleurs se retrouveraient chez les plus gros exploitants ayant un fort besoin de main-d’oeuvre, une tendance émergente serait l’embauche d’un, deux ou trois travailleurs par de petits exploitants.

Figure 1

L’île d’Orléans

La région de Québec comporte trois foyers d’embauche de travailleurs migrants étrangers : l’île d’Orléans, la rive sud (St-Nicolas) et Portneuf. Relativement à la région de Montréal, celle de Québec accueille une faible proportion de travailleurs étrangers (St-Amour, 2012). Ces régions agricoles sont éloignées des villes-centres et non reliées par des moyens de transport. Les travailleurs de l’île d’Orléans sont répartis sur un vaste territoire de 191,8 km2. Seuls les travailleurs d’exploitations agricoles situées près du pont peuvent quitter l’île par leurs propres moyens (en général la bicyclette). Certains ont accès à un véhicule prêté par l’employeur, mais peuvent rarement l’utiliser pour d’autres sorties que les courses hebdomadaires à l’épicerie Maxi, de Beauport (banlieue nord de Québec située de l’autre côté du pont). Les travailleurs de l’île d’Orléans sont donc confinés sur le territoire. Dans les régions de Saint-Rémi et de Saint-Eustache (sud et nord de Montréal), des centres d’aide aux migrants financés par le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) répondent à de nombreux besoins des travailleurs (informations, urgences). Dans la région de Québec, aucun centre de ce genre n’existe, contribuant au plus grand isolement des travailleurs. Certains travailleurs qui ont déjà travaillé près de Montréal ou en Ontario évaluent l’isolement et les conditions de travail plus difficiles à l’île d’Orléans. L’impossibilité d’avoir accès à Internet, à un téléphone public à proximité et, dans certaines fermes, à la télévision, est vécue très difficilement par les travailleurs habitués à ces services dans leur propre pays (Bélanger et Candiz, 2014).

En 2011, la population de l’île d’Orléans se chiffrait à 6711 (Statistique Canada, 2013). Les résidants s’identifient comme appartenant aux « natifs » ou aux « non-natifs ». Ce clivage entre les gens originaires de l’île et les « étrangers » organise les rapports sociaux. En général, les exploitations agricoles sont transmises au sein des familles de natifs, dont plusieurs ont des liens de parenté entre elles. Le fait que les fermes soient familiales importe grandement pour notre analyse. Dans d’autres régions du Canada (Leamington, Ontario, par exemple), de nombreux migrants travaillent dans de très grosses entreprises et n’ont pas de contact avec le ou les propriétaires de l’exploitation (Basok et al., à paraître ; Bélanger et Basok, 2013). Le travail y est régulier, car effectué en serres et donc moins dépendant du climat. C’est donc un contexte très spécifique que présente l’île d’Orléans, tant au niveau territorial qu’au plan social.

Approche méthodologique

Notre analyse repose sur des données ethnographiques recueillies à l’île d’Orléans pendant les mois de juin, juillet et août 2011 et 2012, ainsi que lors de quelques visites ponctuelles effectuées en 2013. En 2011, nous avions comme projet d’effectuer des entretiens avec des travailleurs migrants afin d’étudier l’expérience des travailleurs migrants agricoles au Québec. Par une approche de recherche-action, nous avons mis sur pied un lien de rencontres informelles dans un local que nous avons loué quatre soirs par semaine. Nous avons invité les travailleurs à venir nous visiter après leur travail. Dès les premiers contacts, nous avons clairement expliqué aux travailleurs que nous étions des chercheurs intéressés à étudier leur expérience.

Lorsque nous avons parlé de la possibilité de participer à un entretien formel, les travailleurs ont préféré continuer d’échanger avec nous de manière informelle. Certains ont dit préférer « éviter tout problème » en parlant à des journalistes, des chercheurs ou des agents de syndicats. En plus des rencontres à l’île, nous avons aussi passé une soirée par semaine dans les commerces de Beauport à socialiser avec les travailleurs, lors de leur sortie hebdomadaire pour faire leurs courses. Nous les avons rencontrés à l’épicerie, dans les autres commerces et dans les restaurants à restauration rapide [2].

La richesse de nos données provient de leur caractère longitudinal. En suivant un groupe de travailleurs sur une saison, nous avons pu comprendre de manière approfondie le vécu des travailleurs sur quelques mois. Par exemple, les périodes de travail intensif donnaient lieu à des dynamiques différentes lors des périodes creuses où le travail se faisait plus rare. Les relations de travail évoluent au fil d’une saison. Ainsi, lorsqu’un travailleur nous racontait avoir vécu un conflit important avec un superviseur, son patron ou un autre travailleur, nos rencontres subséquentes nous permettaient d’observer l’impact du conflit et son issue. Les tensions entre travailleurs, les problèmes de santé, les sentiments d’ennui, d’isolement, de contentement sont aussi des phénomènes que nous avons pu observer au fil de l’été. Les travailleurs ont aussi partagé avec nous les nouvelles de leurs familles du Guatemala et du Mexique et nous avons observé comment ils exerçaient leur rôle de père et de mari à distance par des communications téléphoniques fréquentes. Notre analyse vise ainsi à rendre compte, avec le plus de justesse possible, de toute la complexité du vécu de ces travailleurs.

La venue des travailleurs n’était possible que pour ceux des fermes avoisinantes ayant accès à une bicyclette. Ainsi, notre analyse repose sur des travailleurs des fermes situées dans un secteur spécifique de l’île. Les rencontres se déroulaient comme suit : nous attentions dans le local à partir de 19 h, du jeudi au dimanche. Les travailleurs qui avaient terminé leur journée assez tôt arrivaient par petits groupes ou seuls, à l’heure qui leur convenait. Nous leur offrions du café et des collations. S’ensuivaient des échanges informels avec nous en espagnol. Les travailleurs nous racontaient leur semaine et nous donnaient des nouvelles de leur famille (interactions en espagnol) ; ils nous posaient aussi des questions (vie au Québec, langue française, etc.). Au fur et à mesure qu’une relation de confiance se créait, ils se confiaient davantage. Il est intéressant de noter que les travailleurs de différentes fermes n’avaient pas d’autres lieux de rencontre (sauf le terrain de soccer) et, qu’en général, ils ne se connaissaient pas entre eux. Notre projet a donc aussi créé un lieu de rencontre et d’échange au-delà du noyau de la ferme.

Nous avons informé la communauté de l’île de notre double objectif – rencontres informelles et projet de recherche – dans un article publié par le journal local et distribué aux résidants. C’est également de cette manière que les exploitants agricoles ont pu entendre parler de notre projet. Certains travailleurs informaient leur employeur de leur participation au projet, alors que la majorité nous révélaient venir en cachette et jetaient des regards furtifs avant de rentrer dans le local afin que personne ne les voit. Cette analyse tire profit de l’ensemble de notre travail ethnographique. Les cas rapportés proviennent des notes détaillées produites sur nos échanges avec 19 travailleurs originaires du Guatemala, du Mexique et du Honduras, rencontrés plusieurs fois au fil de la saison. Nous avons aussi côtoyé plusieurs autres travailleurs de manière ponctuelle.

À ces données s’ajoutent celles de 20 entretiens qualitatifs effectués en 2012 avec des acteurs-clés (élus municipaux, propriétaires de commerce, fournisseurs de services publics), que nous avons par ailleurs analysés de manière plus détaillée (Bélanger et Candiz, 2014). Ces entretiens portaient sur la perception des résidants quant à la présence et l’impact des travailleurs étrangers sur leur territoire.

Selon la Loi sur les normes du travail, du Québec, le travail agricole est payé au salaire minimum, indépendamment du nombre d’heures travaillées par semaine. Les travailleurs préfèrent travailler le plus d’heures possible afin de maximiser leur revenu. Parmi ceux qui ont participé à notre projet, certains travaillaient énormément (jusqu’à 80 heures, souvent à leur plus grand bonheur malgré l’épuisement et les douleurs physiques) et d’autres moins (40 à 50 heures). La journée de congé était souvent en fonction du climat (les jours de mauvais temps). Tel que mentionné plus haut, toutes les lois du travail du Québec s’appliquent aux travailleurs étrangers.

L’espace de vie du travailleur migrant à l’île d’Orléans est essentiellement une ferme familiale de plus ou moins grande taille, qui embauche peu (3 à 5) ou plusieurs travailleurs étrangers (80 à 100 au plus fort de la saison dans les plus grandes exploitations). Les employés vivent dans des logements collectifs fournis par les exploitants et partagent chambres, cuisine et salle de bain. Ils doivent faire leurs propres repas. Dans les logements collectifs et au travail, plusieurs participants à la recherche parlent de tensions entre origines nationales. L’arrivée des Guatémaltèques, qui ont progressivement augmenté au détriment des Mexicains, a créé une compétition entre ces deux groupes. Ce climat de tension est en partie causé par les conditions de travail établies par les contrats de travail, qui diffèrent entre les Mexicains et les autres. Au sein des travailleurs du même pays, le partage des chambres et du travail peut devenir une source de tension. Cette organisation de l’espace de vie et parfois du travail par groupe national est mise en place par les patrons. Dans le quotidien, toutefois, des tensions ethniques peuvent mener à des menaces et à de la violence entre travailleurs. Parfois, des différences régionales ou des écarts entre urbains et ruraux, travailleurs plus ou moins éduqués, autochtones ou non, sont autant de sources de tension du quotidien.

Précarité et paternalisme

Notre travail ethnographique révèle que l’expérience quotidienne des relations de travail se caractérise avant tout par des rapports très paternalistes entre travailleurs et employeurs. Le paternalisme au travail fait référence aux rapports hiérarchiques de domination et de dépendance entre travailleurs et patrons. Morice (2000) propose le concept de « paternalisme hybride » pour rendre compte des relations de travail paternalistes dans le contexte du salariat contemporain au sein duquel « il y a continuation d’un système de contrôle utilisant les ressources idéologiques de la métaphore paternelle, mais rupture du pacte de protection contenu dans cette référence » (Morice, 2000 : 156, HDR). Dans le salariat contractuel, l’État empiète sur les relations de travail paternaliste en introduisant des mécanismes de contrôle et de surveillance. Ainsi, le « pacte de protection » assuré par la bienveillance du patron, qui dépend tout autant du travailleur que le travailleur dépend de lui, n’est plus systématique dans la relation contractuelle désormais « surveillée » par l’État.

L’intrusion des pouvoirs étatiques dans la relation de travail assure une meilleure protection des travailleurs mais peut aussi avoir des conséquences. Par exemple, les travailleurs relatent le conflit qui a opposé les agriculteurs (représentés par l’organisme FERME) et la Commission des normes du travail du Québec relativement au coût du logement, qui ne respectait pas les normes du travail. Les agriculteurs déduisaient 40 $ par semaine, alors que le coût autorisé était de 20 $. Finalement, les employeurs ont dû céder, mais certains ont réagi en augmentant d’autres coûts pour les travailleurs, notamment pour le matériel de travail (bottes, vêtements de protection, etc.). Une autre intervention contre laquelle les patrons tentent de se prémunir est l’action syndicale. Pendant notre recherche sur le terrain, certains travailleurs craignaient que nous soyons venus pour fomenter une action syndicale et que leurs rapports avec nous puissent porter préjudice à leur relation avec leur patron. Dans d’autres régions du Canada, les tendances syndicales de certains travailleurs ont mené à leur congédiement et à l’établissement d’une « liste noire » [3]. La revendication des droits fragilise grandement la « survie dans le programme » de ces travailleurs qui, une fois retournés dans leur pays, peuvent difficilement entreprendre des actions de redressement.

Dans le quotidien du travail, le paternalisme se manifeste par une « captivité » de la main-d’oeuvre, qui doit être disponible en tout temps. Claudio nous explique que la plus grande difficulté dans son travail au Canada est le fait de ne jamais pouvoir planifier quoi que ce soit hors de sa vie au travail car, dit-il, « je ne sais jamais quand je terminerai le travail et quel jour je serai en congé ; tout dépend du climat, des produits agricoles et de la volonté du patron ». Le contrôle de la productivité au travail est, selon l’expérience des participants à notre recherche, exercé de différentes manières. Certains rapportent la mise en compétition ouverte des travailleurs entre eux afin de stimuler la rapidité au travail. Par exemple, la productivité quotidienne des travailleurs de pays différents (dans ce cas, le Guatemala et le Mexique) pouvait être affichée en fin de journée afin d’encourager les travailleurs à se dépasser (Roberge, 2008). D’autres parlent de quotas minimums imposés, malgré la rémunération à l’heure, quotas qui peuvent être augmentés pendant la saison, imposant ainsi un rythme élevé de travail parfois difficile à maintenir. Dans les périodes où la demande de travail diminue, le patron exerce un pouvoir discrétionnaire sur l’attribution d’heures de travail différentes aux travailleurs (pas du tout, peu ou davantage). Le fait d’imposer des journées de « congé forcé » est aussi utilisé comme une punition par certains superviseurs ou patrons.

Ultimement, le contrôle paternaliste se manifeste par la menace de non-rappel l’année suivante. Dans les faits, ce non-rappel ferait suite à une mauvaise évaluation de l’employeur et, en général, mène à une difficulté de réintégrer le programme la saison subséquente. Ainsi, les employés se retrouvent obligés d’accepter les conditions du patron, qu’elles soient ou non respectueuses du cadre juridique de la relation de travail. Par exemple, le cas de Javier, avec qui nous avons été en contact entre 2011 et 2014, est éloquent à ce titre. Javier était un travailleur modèle et fortement apprécié. Il jugeait avoir une excellente relation avec son patron, chez qui il avait travaillé sept saisons. Au cours de la saison 2013, un conflit a éclaté entre lui et son superviseur. À la suite de cet incident, son patron lui a rédigé une évaluation négative et il s’est retrouvé exclu du programme en 2014, même s’il avait payé des frais de 160 $ à l’agence de recrutement au Guatemala pour demander un changement d’employeur.

Le paternalisme déborde des relations de travail et s’exprime aussi dans la vie privée, car l’espace de la ferme est aussi le lieu de résidence. Dans de nombreux cas, les travailleurs parlent de mécanismes de contrôle tels un couvre-feu et le non-accès à des téléviseurs. Le droit de consommer de l’alcool dans son logement peut aussi faire l’objet d’interdiction explicite, ou encore être une source d’autodiscipline afin d’éviter les problèmes. Un travailleur qui nous raconte que son patron a complètement interdit la consommation d’alcool exprime que cette mesure peut le protéger : « C’est fini l’histoire de l’alcool ici, je vais attendre mon retour au Mexique pour boire, sinon je vais avoir des problèmes avec le patron. » (Gaël)

Certains rapportent aussi des situations d’abus verbal (fortes colères, insultes racistes) qu’ils attribuent à des conflits internes au sein de la ferme familiale ou à des difficultés de communication à cause du problème de la langue. Très vite, les travailleurs reconnaissent le recours aux jurons québécois, qu’ils appellent en espagnol le fait de « tabarnear » ou « tabarnéer » (en référence au juron « tabarnac »).

Le paternalisme, caractérisé ici par la dépendance et le contrôle, peut toutefois donner lieu à des relations privilégiées conférant à certains travailleurs un statut supérieur aux autres, ce que Noiriel (1988) a appelé les « ouvriers méritants » dans son étude des forges du XIXe siècle en France. Ces ouvriers obtenaient « des bénéfices symboliques et matériels propres à faire oublier le contenu inégalitaire de la relation et à "faire avaler" la discipline ouvrière » (Morice, 2000 : 145). Ainsi, parmi les participants à notre étude, certains travailleurs particulièrement appréciés peuvent bénéficier d’avantages spéciaux non monétaires tels que l’accès à une bicyclette, l’octroi de responsabilités jugées importantes, l’embauche de membres de leur famille, l’accès à un véhicule ou à une chambre individuelle. De cette façon, le patron exerce une « surveillance bienveillante » sur son travailleur et assure ainsi sa loyauté. De son côté, le travailleur qui arrive à se faire respecter par son patron peut ainsi faire de ce paternalisme une source de protection et de stabilité dans la continuité de son emploi. Dans le cas suivant, c’est à la suite d’une visite du patron dans son pays d’origine que le travailleur a pu obtenir un statut privilégié :

J’ai pu changer d’emploi parce que l’employeur savait que je conduisais des camions dans mon pays. L’an dernier, il s’est rendu dans mon village, car il envoie de l’argent à une organisation qui travaille là-bas et il voulait voir en personne si le projet de cette organisation allait bien. Un soir, j’étais à la maison en train de dîner lorsque le téléphone a sonné. C’était le patron ! Il dînait dans un restaurant et m’a demandé si je pouvais aller le chercher pour l’amener chez moi. J’ai été surpris parce qu’il ne m’avait pas dit, au cours de la saison, qu’il allait se rendre dans mon pays. Alors, je suis allé le chercher et il a couché chez moi. Le lendemain, ma mère a préparé le petit déjeuner et on est allé se promener à la campagne. Au total, il est resté deux jours chez moi, et il est parti en me promettant que, l’année prochaine, j’allais obtenir un poste de chauffeur de véhicule sur la ferme.

Roberto

Claudio était très satisfait de ses conditions de travail. Il nous a dit qu’il avait le sentiment de former une famille avec les autres travailleurs guatémaltèques et le capataz (contremaître) québécois. Il se sentait respecté par le patron. Il parlait du patron comme quelqu’un de très accessible et de très gentil. « Il m’a donné un vélo, je suis le seul travailleur à en avoir un dans la ferme », dit Claudio avec fierté.

Si devenir un travailleur à statut privilégié offre de nombreux avantages au niveau individuel et s’avère la stratégie par excellence de réduction de la précarité, ce processus entraîne aussi des divisions et des tensions entre les travailleurs, comme dans le cas suivant :

Il y a environ deux semaines, le patron nous a invités, moi et un de mes camarades, à manger dans un restaurant à Québec. Il est arrivé vers 17 h et nous a demandé d’arrêter de travailler pour nous préparer afin d’aller souper avec lui. Mais il a fait ça avec nous seulement, il n’a pas invité les autres travailleurs de la ferme. Cela a généré beaucoup de conflit entre nous et les autres travailleurs.

Roberto

Le cas de Roberto, qui a désormais une chambre individuelle et qui peut faire embaucher des membres de sa famille représente une réussite dans le contexte des relations paternalistes :

C’est en grande partie grâce à mon frère que j’ai pu être sélectionné par le programme et faire ma place comme responsable de l’irrigation après quelques années à la ferme. Le patron a rapidement remarqué que nous avions une bonne éthique de travail. Je suis le seul responsable de l’irrigation. C’est moi qui dois veiller à ce que l’irrigation soit parfaitement réglée pour les 4 farmas (expression qu’il utilise afin de désigner les 4 pièces de terre d’environ 8 à 12 hectares dont il s’occupe) de la ferme. Je préfère travailler seul, car la coordination du matériel dont j’ai besoin est plus difficile lorsque nous sommes deux. Avant, ils étaient deux, mais comme j’ai convaincu le patron que je pouvais faire le travail seul, je suis maintenant le seul responsable de l’irrigation.

Alberto

Une stratégie quotidienne mise en oeuvre par les travailleurs afin de réduire leur précarité ancrée dans les relations paternalistes est celle de l’autodiscipline. Au travail, l’autodiscipline crée une compétition qui peut devenir très intense à certains moments de la saison, particulièrement lorsqu’il y a moins de travail et que certains se retrouvent confinés dans leur chambre, des journées entières. Cette instabilité dans le volume de travail est spécifique au type d’agriculture (extérieure, maraîchère) de cette région. Les travailleurs parlent de l’importance de travailler vite, mais avec régularité afin de ne pas créer d’attentes démesurées chez le patron. Dans certains cas, la peur de perdre son emploi peut mener à des actes extrêmes de sabotage du travail d’un autre employé. Le cas d’un travailleur qui se sentait menacé par les autres travailleurs est éloquent, à cet égard. Un soir, il fut le seul à venir. Pendant deux heures, il nous a raconté comment il avait été victime de sabotage par son superviseur qui, selon lui, voulait se débarrasser de lui.

Cependant, la pression à intensifier le rythme de travail et à être en compétition avec les autres peut être contournée par des actes discrets. C’est le cas à la ferme où travaille Norberto. On y a mis en place un système collectif de collecte de fruits permettant une redistribution des fruits avant la pesée qui mesure la productivité de chacun des travailleurs. Ainsi, avant de livrer leurs fruits, les travailleurs plus lents peuvent obtenir des fruits des plus rapides, donnant ainsi au patron une impression de relative homogénéité de la cadence de travail. Pour Norberto, ce système protège les travailleurs qui peuvent parfois être malades, plus lents, fatigués ou blessés. Norberto, l’instigateur de ce système et travailleur superviseur bénéficiant de la protection de son patron, protégeait ainsi son statut auprès de son employeur, empêchant qu’un autre travailleur attire l’attention du patron par sa rapidité et son efficacité.

Le paternalisme dans les relations de travail se caractérise par l’infantilisation du travailleur, qui, dans la métaphore familiale, est un poids pour le bienveillant patron qui veille sur son bien. Dans nos entretiens avec les acteurs-clés, les patrons sont perçus comme pourvoyeurs de tous les besoins des travailleurs. La provision du logement et du transport témoigne du bon traitement de ces travailleurs. L’infantilisation est exprimée de manière très explicite par certains :

C’est comme des enfants. Il faut les amener à l’épicerie, à la banque, chercher leur carte d’assurance maladie ; il faut les amener à l’hôpital s’ils sont malades.

C’est le producteur qui prend la charge [des travailleurs]… mais ils [les producteurs] sont surveillés tout de même. Si les travailleurs sont maltraités, il va y avoir une réaction assez rapide de la part du gouvernement provincial, pour les droits de l’homme, car ici, au Canada, les droits de l’homme, touche pas à ça !

Le producteur, là-dedans, il a une grosse responsabilité ; c’est lui qui est responsable de ce monde-là. […]

Selon moi, ils ont tous les services quand ils sont ici. Ils ont tous les services, comme n’importe quel autre Québécois. […] Ils peuvent aller n’importe où ; s’ils sont blessés ou malades, ils seront traités « A1 ». Ils ont l’assurance maladie. […] Ils sont vraiment bien traités. […] Les producteurs s’occupent du transport, ils fournissent de petits autobus ; les travailleurs s’organisent avec le producteur.

Cette infantilisation est vécue difficilement par certains travailleurs, qui se sentent traités avec peu de dignité. Le couvre-feu imposé à 21 h dans une ferme est mentionné comme un exemple d’infantilisation à outrance. Exacerbée par les difficultés de communication, l’infantilisation est vécue par certains comme une humiliation et une atteinte à leur masculinité. La subordination est toutefois de rigueur afin de conserver son emploi et sa « chance » de revenir l’année suivante.

Étant donné l’internalisation des rapports de domination par les migrants, ces derniers ont des attentes minimales envers leur patron, souvent perçu comme moins généreux que les patrons de leur pays d’origine. Ainsi, le moindre geste en dehors de la routine peut être interprété comme un signe de bienveillance généreuse et, finalement, faire du patron « un bon patron ». Par exemple, Norberto nous raconte qu’un jour, avec ses compagnons, il a dû travailler sur des terres éloignées pendant 13 heures consécutives, sans repas et sans pause. Finalement, tard dans la journée, la femme du patron leur apporta à manger, un geste jugé comme remarquable et signe d’un excellent traitement du patron par les travailleurs.

Au-delà de la ferme : contrôle, pouvoir et mobilité dans les espaces de consommation et de loisir

Alors que le migrant saisonnier pourrait être qualifié d’hypermobile, car il traverse des frontières internationales chaque année pour venir travailler ou rentrer chez lui à la fin d’une saison, il s’avère qu’il est très peu mobile une fois au Québec. En effet, le paradoxe de l’immobilité des travailleurs saisonniers illustre bien la tension entre le désir de l’État et des employeurs d’obtenir une main-d’oeuvre circulaire et saisonnière et celui de maintenir cette main-d’oeuvre immobile sur le territoire et à l’écart de toute possibilité d’établissement. Pour l’employeur, l’avantage de l’immobilité du travailleur est sa disponibilité totale et en tout temps.

Ainsi, au-delà du travail, le paternalisme se manifeste par le contrôle de la mobilité, et dans bien des cas par une surveillance, au-delà de la ferme. Dans le cas de notre étude, le territoire exacerbe ce contrôle, étant donné l’absence de transport en commun et la difficulté de se déplacer autrement qu’en automobile. Cette réalité est vécue de manière quotidienne par les travailleurs de l’île d’Orléans. Dans plusieurs régions du Canada, les travailleurs se déplacent en bicyclette, souvent sur des routes rurales dangereuses pour les cyclistes. Certains accidents de la route ont fait l’objet de couverture médiatique [4]. Pour les travailleurs de l’île, le transport à bicyclette est la seule façon de s’affranchir de leur immobilité. L’accès aux bicyclettes est toutefois limité et dépend généralement de la bonne volonté de l’employeur, qui en fournit ou non.

Ils ont seulement mis 4 bicyclettes à notre disposition, alors que nous sommes 14 travailleurs. La ferme est très loin du quai, de l’église et des dépanneurs, alors nous nous sentons isolés. Les seules fois que nous sortons de la ferme, c’est lors de notre sortie hebdomadaire pour aller faire l’épicerie au Maxi. Nous ne sortons pas souvent de la ferme. Il faut attendre d’avoir une bicyclette libre pour pouvoir le faire, car se déplacer à pied serait beaucoup trop long.

Victor

Les travailleurs qui circulent de cette façon vont surtout sur un quai du côté sud de l’île, au terrain de soccer et dans les dépanneurs. Plusieurs parlent de sentiment d’isolement géographique et social.

Vous vous ennuyez beaucoup à l’île ? – Oui, beaucoup. Nous ne pouvons pas venir au quai parce que nous n’avons pas de vélos pour tous. Lorsqu’un vélo est disponible, j’essaie de le prendre pour venir faire un tour. C’est pour ça que je ne peux pas venir vous rencontrer.

Où allez-vous quand vous avez du temps libre ? – De temps en temps, le samedi ou le dimanche, nous allons au terrain de soccer. Notre seule sortie hors de l’île est d’aller au supermarché. Nous n’achetons pas dans les magasins à l’île. Des fois, nous allons à la station-service pour acheter parfois de la bière et jeter un coup d’oeil sur le prix d’autres choses. Mais comme tout est cher, nous n’achetons rien [à l’île].

Les travailleurs sortent de leur ferme et de l’île une fois par semaine lorsqu’ils vont faire leur épicerie dans un supermarché de la région. C’est le patron qui doit s’assurer que les travailleurs puissent faire leur épicerie, et il doit donc fournir le transport. Tel que mentionné plus haut, une partie de notre travail ethnographique s’est déroulée lors de ces sorties hebdomadaires prisées par les travailleurs en mal de mobilité et de divertissement. Selon les fermes, le transport est assuré par autobus scolaire, et un superviseur ou un membre de la ferme familiale conduit et supervise les travailleurs pendant la sortie. Dans certains cas, un travailleur muni d’un permis de conduire du Québec pour conduire des véhicules dans le cadre du travail prend aussi volant lors de la sortie à l’épicerie. Les travailleurs de certaines fermes relatent qu’avant 2011, leur accès au transport fourni par l’employeur était plus facile. Certains employeurs ont commencé à demander aux travailleurs qui voulaient utiliser un véhicule de payer l’essence eux-mêmes.

Une sortie type inclut le passage au guichet automatique pour retirer de l’argent, l’achat des provisions pour la semaine, une visite dans quelques magasins d’un petit centre commercial (le kiosque des téléphones portables est très fréquenté) et, pour certains, un souper dans un casse-croûte. Quelques-uns nous racontent qu’ils aimeraient rencontrer des travailleurs d’autres fermes lors de ces sorties, mais que, souvent, les travailleurs sortent différents soirs selon les fermes. Certains ont un frère ou un cousin sur une autre ferme de l’île et déplorent l’impossibilité de les rencontrer pendant toute la saison. Même dans ces conditions, la sortie hebdomadaire est le divertissement principal des travailleurs. En tant que consommateurs en dehors de l’île, ils se sentent plus libres.

La mobilité comme source de divertissement et de découverte du territoire est pratiquement inaccessible pour les travailleurs. Certains relatent une rare visite à Québec, cette ville si près de l’île d’Orléans et visible du côté est de l’île.

Au cours du premier été où j’étais ici, notre patron nous a amenés faire un tour de la ville en nous expliquant un peu ses attraits et son histoire. Je trouvais ça sympathique de sa part, car ça nous a permis de nous familiariser avec notre environnement et de nous sentir moins isolés ici, sur l’île. Par contre, il ne l’a pas refait au cours des étés subséquents sans que je sache pourquoi exactement. Je trouve ça très dommage, car cela ne permet pas aux autres travailleurs de connaître la ville et de se sentir moins isolés sur l’île.

La relation paternaliste se manifeste aussi dans la dépendance du travailleur à l’égard de son employeur pour l’accès aux services de santé. Comme le relatent ces témoignages et les travaux d’Amar et al. sur le Québec (2009) et d’Hennebry sur l’Ontario (2007 et 2010), l’accès aux soins de santé, s’il existe au niveau juridique, est limité dans la pratique.

Par exemple, quand quelqu’un se blesse, ils ne veulent jamais prendre le temps de nous amener voir une infirmière. Ils semblent trouver que ça prend trop de temps. C’est pourquoi, sur notre ferme, il y a parfois des travailleurs qui doivent travailler tout en étant blessés.

Victor

Dans la vie quotidienne, les stratégies des travailleurs pour réduire leur précarité incluent des actions risquées, comme traverser le pont à vélo pour aller à Québec ou se soigner avec des médicaments apportés de leur pays d’origine pour éviter de déclarer un problème de santé au patron (et devenir un travailleur de seconde classe possiblement non rappelé l’année suivante). Dans de rares cas, les travailleurs se lient d’amitié avec des travailleurs résidant à Québec. Un participant à notre recherche s’est ainsi lié avec une immigrante ayant le statut de résidant permanent rencontrée au travail. Il avait le privilège de la visiter chez elle, à Québec, car elle venait travailler en voiture à l’île. Les rencontres avec les résidants de Québec sont très prisées des travailleurs, qui peuvent ainsi, lors de conversations furtives dans les champs, se libérer de leur isolement social.

Conclusion

En somme, notre analyse montre que la relation paternaliste domine les relations de travail au point d’affaiblir le lien juridique d’emploi en évacuant le plus possible les empiètements étatiques et les interventions extérieures. La structure du programme, qui donne à l’employeur le pouvoir d’évaluation et de rappel, contribue à un climat de compétition, lequel est souvent mis à profit par les employeurs pour augmenter la productivité et la flexibilité. De plus, la bienveillance des patrons envers certains travailleurs crée une division entre eux, bien que quelques-uns en bénéficient indéniablement, profitent ainsi de meilleures conditions de travail et entretiennent des relations de confiance. Cependant, tous ces processus font en sorte que la solidarité entre travailleurs peut difficilement se développer. Les migrants critiquent l’infantilisation et le contrôle exercés par leur patron, mais souvent, comme le dit Wall, « ces aspects négatifs des relations de travail ont moins d’importance que la promesse de gains économiques ». (notre traduction, Wall, 1992 : 273). La subordination et l’autodiscipline diminuent le risque de discontinuité qui peut résulter de l’exclusion du programme. En aspirant au statut de travailleur privilégié, l’employé peut améliorer ses conditions de travail et son quotidien. Par ailleurs, l’autodiscipline mène à une compétition parfois extrême pouvant mener au sabotage du travail des travailleurs entre eux.

Le point de départ de notre travail était la nécessité de situer l’analyse de l’expérience des travailleurs migrants dans un territoire spécifique. Ainsi, en analysant de manière fine les expériences vécues en sol québécois, nous avons illustré comment les relations paternalistes – caractéristiques des fermes familiales de l’île d’Orléans – donnent lieu à une forte précarité, d’une part, et parfois à l’établissement de relations privilégiées, d’autre part. Les travaux sur la région de Leamington, en Ontario, montrent également des dynamiques compétitives entre travailleurs, mais l’emploi au sein de très grandes entreprises de culture en serres affaiblit le paternalisme observé au début des années 1990 par Basok (1999) dans cette région. Cela ne signifie pas que le contrôle est de moindre intensité dans les grandes entreprises. En effet, ce contrôle s’effectue différemment : par exemple, par le recours à des caméras et des moyens technologiques de surveillance de la productivité (Basok et al., 2013).

De plus, le territoire de l’île d’Orléans contribue à l’isolement géographique des travailleurs, qui peuvent difficilement quitter l’île sans le transport fourni par leur employeur. Cette situation est fort différente dans la région du sud ou du nord de Montréal, où les transports en comun sont plus développés et accessibles. Dans certaines régions, Saint-Eustache par exemple, des travailleurs sont logés hors de leur ferme et deviennent ainsi des résidants temporaires plus intégrés à leur milieu [5]. Finalement, le fait que la région de Québec n’ait pas de centre d’aide aux migrants (comme c’est le cas à Saint-Rémi et à Saint-Eustache) contribue encore plus à l’isolement et à la difficulté d’obtenir des informations et des services. L’absence de lieu de rencontre – à part le terrain de soccer et le quai, auxquels il faut encore accéder – limite aussi la socialisation et les occasions d’échange d’information. Dans d’autres régions où les ressources sont plus nombreuses, la précarité existe, mais peut être réduite avec un plus vaste éventail de stratégies. Dans la région du sud-ouest de l’Ontario, de plus en plus de commerces « ethniques », tels que restaurants et bars latinos, offrent des services destinés aux migrants. Basok et al. (2013) observent la présence d’une communauté de travailleurs en situation irrégulière, qui restent au-delà du programme pour travailler au Canada à l’année. Un marché du travail et du logement pour ces travailleurs au noir sans statut légal pourrait difficilement voir le jour dans un milieu et un territoire comme ceux de notre étude.

En bref, les différentes formes de précarité rencontrées par les travailleurs migrants temporaires dans le reste du pays sont exacerbées par le contexte du territoire étudié ici. L’isolement géographique et les fermes familiales au sein desquelles les relations paternalistes permettent de contrôler étroitement les travailleurs sont les deux principaux facteurs qui caractérisent l’expérience de ceux qui récoltent les fameuses fraises de l’île d’Orléans, tant prisées par les consommateurs québécois. Bien que sucrées, elles ont un goût amer pour un grand nombre de travailleurs étrangers qui, chaque année, contribuent grandement au développement économique du Québec et de son secteur agricole.

Appendices

Notes

-

[1]

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (2012) Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec [En ligne]. http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Publications/Profilregionalbioalimentaire_CapitaleNationale.pdf

-

[2]

Des prénoms fictifs sont utilisés dans cet article pour protéger l’anonymat des travailleurs.

-

[3]

« México reprime sindicalización de trabajadores migratorios… en Canadá » Revista Proceso, 12 avril 2013 [En ligne]. http://www.proceso.com.mx/?p=338828

Le cas de la Colombie-Britannique a attiré beaucoup d’attention en 2011 lorsqu’un groupe de travailleurs du Mexique a été victime de discrimination après la création d’une liste noire de travailleurs revendicateurs de leurs droits. En mars 2014, le BC Labour Relations Board a établi que les agents consulaires du Mexique au Canada étaient responsables de cette liste noire [En ligne]. http://www.ufcw.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=3938:mexico-found-guilty-of-blacklisting-mexican-migrant-workers-in-canada-suspected-of-being-pro-union&catid=517:directions-14-23&Itemid=6&lang=en

-

[4]

Articles de journaux sur des accidents de la route : « Un travailleur agricole tué à vélo en Montérégie », La Presse, 17 juillet 2011 [En ligne]. http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/201107/17/01-4418593-un-travailleur-agricole-tue-a-velo-en-monteregie.php

« For migrant workers, injury often means a one-way ticket home », The Star, 9 août 2012 [En ligne]. http://www.thestar.com/news/gta/2012/08/09/for_migrant_workers_injury_often_means_a_oneway_ticket_home.html

« Deadly year for migrant workers in Southwestern Ontario », Toronto Sun, 16 août 2012 [En ligne]. http://www.torontosun.com/2012/08/16/deadly-year-for-migrant-workers-in-farm-rich-southwestern-ontario

-

[5]

Visite du Centre de Saint-Eustache le 29 juin 2011. Conversation avec la coordonnatrice du centre.

Bibliographie

- AGUIAR, Luis, TOMIC, Patricia et TRUMPER, Ricardo (2011) Mexican migrant agricultural workers and accommodations on farms in the Okanagan Valley, British Columbia. Metropolis British Columbia.

- ALLEN, John (2003) Lost geographies of power. Oxford, Blackwell.

- AMAR, Maxime, ROBERGE, Geneviève, LARUE, Andrée, GÉLINEAU, Lucie et LEANZA, Yvan (2009) Les travailleurs agricoles migrants mexicains et guatémaltèques de l’île d’Orléans. Portrait des besoins de santé, de l’accessibilité et des trajectoires d’utilisation des services de santé. Rapport de recherche-évaluation. Centre de santé et des services sociaux de la Vieille-Capitale. Québec.

- BASOK, Tanya (1999) Free to be unfree: Mexican guest workers in Canada. Labour, Capital and Society, vol. 32, no 2, p. 192-221.

- BASOK, Tanya (2002) Tortillas and tomatoes transmigrant Mexican harvesters in Canada. McGill-Queen’s Studies in Ethnic History. Montréal, McGill-Queen’s University Press.

- BASOK, Tanya, BÉLANGER, Danièle et RIVAS, Eloy (2013) Reproducing deportability: Migrant agricultural workers in South-Western Ontario. Journal of Ethnic and Migration Studies, (ahead-of-print), p. 1-20.

- BASOK, Tanya, BÉLANGER, Danièle, CANDIZ, Guillermo et RIVAS, Eloy (À paraître) Espacios de «ilegalidad»: El caso de trabajadores mexicanos en dos comunidades rurales de Canadá. Revista mexicana de sociología.

- BÉLANGER, Danièle et BASOK, Tanya (2013) Place, space and power: Temporary migrant workers in Quebec and Ontario. Conférence de l’Association canadienne des études latino-américaines, Ottawa.

- BÉLANGER, Danièle et CANDIZ, Guillermo (2014) Essentiels, fiables et invisibles : les travailleurs agricoles migrants latino-américains au Québec vus par la population locale. Canadian Ethnic Studies, vol. 46, no 1, p. 45-66.

- BÉLANGER, Danièle, UENO, Kayoko, HONG, Khuat Thu et OCHIAI, Emiko (2011) From foreign trainees to unauthorized workers: Vietnamese migrant workers in Japan. Asian and Pacific Migration Journal, vol. 20, no 1, p. 31.

- BERTHOLD, Etienne (2012) Patrimoine, culture et récit : l’île d’Orléans et la place Royale de Québec. Québec, Presses de l’Université Laval.

- BINFORD, Leigh (2013) Tomorrow we’re all going to the harvest: Temporary foreign worker programs and neoliberal political economy. Texas, University of Texas Press.

- CANDIZ, Guillermo (2013) Migration masculine saisonnière et changements socioéconomiques : le cas de travailleurs agricoles de la région de Valladolid, Yucatan, Mexique. Québec, Université Laval, HEI. Mémoire de maîtrise non publié.

- CASTAÑEDA, Heide (2010) Deportation deferred: “Illegality”, visibility, and recognition in contemporary Germany. Dans Nicholas De Genova et Nathalie Peutz (dir.) The deportation regime. Sovereignty, space, and the freedom of movement. Durham/London, Duke University Press, p. 245-261.

- CDPDJ (COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE) (2012) Avis « La discrimination systémique à l’égard des travailleuses et des travailleurs migrants ». Document adopté à la 574e séance de la Commission, tenue le 9 décembre 2011, par sa résolution COM-574-5.1.1.

- CIC (Citoyenneté et Immigration Canada) (2012) Faits et chiffres 2012 : aperçu de l’immigration – Résidents permanents et temporaires. Ottawa [En ligne]. http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/statistiques/faits2012/

- CINGOLANI, Patrick (2005) La précarité. Paris, Presses Universitaires de France.

- CORNELISSE, Galina (2010) Immigration detention and the territoriality of universal rights. Dans Nicholas De Genova et Nathalie Peutz (dir.) The deportation regime. Sovereignty, space, and the freedom of movement. Durham/London, Duke University Press, p. 101-122.

- DE GENOVA, Nicholas (2002) Migrant illegality and deportability in everyday life’. Annual Review of Anthropology, vol. 31, p. 419-447.

- DE GENOVA, Nicholas (2010) The deportation regime: Sovereignty, space, and the freedom of movement. Theoretical Overview. Dans Nicholas De Genova et Nathalie Peutz (dir.) The deportation regime. Sovereignty, space, and the freedom of movement. Durham/London, Duke University Press, p. 33-68.

- DEPATIE-PELLETIER, Eugénie (2011) Problèmes juridiques soulevés par la réforme de 2011 concernant l’embauche de travailleurs étrangers temporaires au Québec [En ligne]. http://www.cerium.ca/L-embauche-de-travailleurs

- DEPATIE-PELLETIER, Eugénie et DUMONT-ROBILLARD, Myriam (2012) Violation de droits constitutionnels : l’interdiction de changer d’employeur pour les travailleurs migrants au Canada [En ligne]. http://www.cerium.ca/Violation-de-droits

- FARADAY, Fay (2014) Profiting from the precarious. How recruitment practices exploit migrant workers. Summary report. Metcalf Foundation, avril.

- FERME (FONDATION DES ENTREPRISES EN RECRUTEMENT DE MAIN-D’OeUVRE AGRICOLE ÉTRANGÈRE) (2012) Rapport d’activités.

- GAYET, Anne-Claire (2010) La conformité des conditions de travail des travailleurs agricoles migrants au Québec avec l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne interprété à la lumière du droit international. Revue québécoise de droit international (RQDI), vol. 23, no 2, p. 125.

- GOLDRING, Luin (2010) Temporary worker programs as precarious status: Implications for citizenship, inclusion, and nation building in Canada. Canadian Issues/Thèmes canadiens, Spring/printemps, p. 50-55.

- GOLDRING, Luin et LANDOLT, Patricia (2013) The conditionality of legal status and rights: Conceptualizing precarious non-citizenship in Canada. Dans Luin Goldring et Patricia Landolt (dir.) Producing and negotiating non-citizenship: Precarious legal status in Canada. Toronto, University of Toronto Press, p. 3-27.

- HAHAMOVITCH, Cindy (2003) Creating perfect immigrants: Guestworkers of the world in historical perspective. Labor History, vol. 44, no 1, p. 69-94.

- HENNEBRY, Jenna (2007) Public health risks and infectious disease exposure for migrant workers in rural Ontario. Public Health Agency of Canada.

- HENNEBRY, Jenna (2010) Not just a few bad apples: Vulnerability, health and temporary migration in Canada. Canadian Issues/Thèmes canadiens, Spring/printemps, p. 73-77.

- HENNEBRY, Jenna (2012) Permanently temporary? Agricultural migrant workers and their integration in Canada. Montréal, Institut de recherche en politiques publiques, no 26, p. 1-41.

- HENNEBRY, Jenna et MCLAUGHLIN, Janet (2012) The exception that proves the rule: Structural vulnerability, health risks and consequences for temporary migrant farmworkers in Canada. Dans Patti Tamara Lenard et Christine Straehle (dir.) Legislating inequality: Canada’s temporary migrant worker program. Montréal, McGill-Queen’s University Press, p. 117-138.

- LAN, Pei-Chia (2007) Legal servitude and free illegality: Migrant “guest” workers in Taiwan. Asian diasporas: New formations, new conceptions, p. 253-276.

- LÉGARÉ, Denyse, PRUD’HOMME, Chantal et BRUNEL, Suzel (2006) Patrimoine et paysage agricoles de l’arrondissement historique de l’île-d’Orléans. Commission des biens culturels du Québec.

- MAIRA, Sunaina Marr (2010) Radical deportation: Alien tales from Lodi and San Francisco. Dans Nicholas De Genova et Nathalie Peutz (dir.) The deportation regime. Sovereignty, space, and the freedom of movement. Durham/London, Duke University Press, p. 295-398.

- MIMEAULT, Isabelle et SIMARD, Myriam (1999) Exclusions légales et sociales des travailleurs agricoles saisonniers véhiculés quotidiennement au Québec. Relations industrielles / Industrial Relations, vol. 54, no 2, p. 388-410.

- MINGASSON, Christian (1956) Évolution récente de l’île d’Orléans. Cahiers de géographie du Québec, vol. 1, no 1, p. 55-84 [En ligne]. http://id.erudit.org/iderudit/020006a

- MORICE, Alain (2000) Recherches sur le paternalisme et le clientélisme contemporains : méthodes et interprétations. École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Thèse de doctorat.

- MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS (2014) Portrait et diagnostic agricole (document sommaire). Plan de développement de la zone agricole (PDZA).

- NAKACHE, Delphine et KINOSHITA, Paula (2010) The Canadian temporary foreign worker program: Do short-term economic needs prevail over human rights concerns? Montréal, Institut de recherche en politiques publiques, no 5.

- NOIRIEL, Gérard (1988) Du « patronage » au « paternalisme » : la restructuration des formes de domination de la main-d’oeuvre ouvrière dans l’industrie métallurgique française. Le mouvement social, p. 17-35.

- NOISEUX, Yanick (2012) Mondialisation, travail et précarisation : le travail migrant temporaire au coeur de la dynamique de centrifugation de l’emploi vers les marchés périphériques du travail. Recherches sociographiques, vol. 53, no 2, p. 389-414.

- PICHÉ, Victor (2012) In and out the back door: Canada’s temporary workers programs in a global perspective. Dans Martin Geiger et Antoine Pécoud (dir.) The new politics of international mobility: Migration management and its discontents. Osnabrück, University of Osnabrück Press, Institute for Migration Research and Intercultural Studies, p. 113-132.

- PREIBISCH, Kerry (2004) Migrant agricultural workers and processes of social inclusion in rural Canada: Encuentros and desencuentros. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, vol. 29, nos 57-58, p. 203-239.

- PREIBISCH, Kerry (2007) Local produce, foreign labor: Labor mobility programs and global trade competitiveness in Canada. Rural Sociology, vol. 72, no 3, p. 418-449.

- PREIBISCH, Kerry (2010) Pick-your-own labor: Migrant workers and flexibility in Canadian agriculture. International Migration Review, vol. 44, no 2, p. 404-441.

- PREIBISCH, Kerry (2012) Migrant workers and changing workplace regimes in contemporary agricultural production in Canada. International Journal of the Sociology of Agriculture and Food, vol. 19, no 1, p. 62-82.

- ROBERGE, Geneviève (2008) La main-d’oeuvre agricole mexicaine et guatémaltèque au Québec : perspectives de classe sociale, d’ethnicité et de genre. Département d’anthropologie, Université Laval, Mémoire de maîtrise non publié.

- ROGALY, Ben (2008) Intensification of workplace regimes in British horticulture: The role of migrant workers. Population, Space and Place, vol. 14, no 6, p. 497-510.

- SATZEWICH, Vic (1991) Racism and the incorporation of foreign labour: Farm labour migration to Canada since 1945. Londres, Routledge.

- SCOTT, Sam (2013) Labour, migration and the spatial fix: Evidence from the UK food industry. Antipode, vol. 45, no 5, p. 1090-1109.

- SIGONA, Nando (2012) “I have too much baggage”: The impacts of legal status on the social worlds of irregular migrants. Social Anthropology, vol. 20, no 1, p. 50-65.

- ST-AMOUR, Martine (2012) Un portrait des résidents temporaires au Québec de 2000 à 2010. Données sociodémographiques en bref. Québec, Institut de la statistique du Québec, vol. 16, no 2, p. 1-8.

- STATISTIQUE CANADA (2013) L’île-d’Orléans, MRC, Québec (Code 2420) (tableau). Profil de l’enquête nationale auprès des ménages (ENM). Recensement de 2011, produit no 99-004-XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa.

- TOMIC, Patricia et TRUMPER, Ricardo (2012) Mobilities and immobilities: Globalization, farming, and temporary work in the Okanagan Valley. Dans Patti Tamara Lenard et Christine Straehle (dir.) Legislating inequality: Canada’s temporary migrant worker program. Montreal, McGill-Queen’s University Press, p. 73-94.

- VERMA, Veena (2003) The Mexican and Caribbean seasonal agricultural workers program: Regulatory and policy framework, farm industry level employment practices, and the future of the program under unionization. Ottawa, Institut Nord-Sud.

- WAITE, Louise (2009) A place and space for a critical geography of precarity? Geography Compass, vol. 3, no 1, p. 412-433.

- WALL, Ellen (1992) Personal labour relations and ethnicity in Ontario agriculture. Dans Vic Satzewich (dir.) Deconstructing a nation: Immigration, multiculturalism and racism in ’90s Canada. Nova Scotia, Fernwood Publishing, p. 261-275.

- WALTERS, William (2010) Deportation, expulsion and international police of Aliens. Dans Nicholas De Genova et Nathalie Peutz (dir.) The deportation regime. Sovereignty, space, and the freedom of movement. Durham/London, Duke University Press, p. 69-100.

- WICKER, Hans-Rudolf (2010) Deportation at the limits of “tolerance”: The juridical, institutional, and social construction of “illegality” in Switzerland. Dans Nicholas De Genova et Nathalie Peutz (dir.) The deportation regime. Sovereignty, space, and the freedom of movement. Durham/London, Duke University Press, p. 224-244.

List of figures

Figure 1

L’île d’Orléans

10.7202/1068401ar

10.7202/1068401ar