Abstracts

Résumé

Dans son roman Le Docteur Faustus, Thomas Mann associe le diable à l’invention du dodécaphonisme sériel par le biais d’un compositeur fictif, Adrian Leverkühn. Arnold Schönberg, inventeur réel de cette technique de composition, a craint que cette fiction ne prenne le pas sur la réalité. Si aujourd’hui la paternité de ce dernier ne laisse plus place au doute, certains discours laissent à penser que l’association entre le diable et le dodécaphonisme sériel déborde encore du cadre fictionnel.

Mots-clés :

- Dodécaphonisme,

- Diable,

- Roman,

- Littérature,

- Mythologie,

- Musique,

- Atonalisme

Abstract

In his Doktor Faustus novel, Thomas Mann associates the devil with the invention of serial twelve-tone music through a fictional composer, Adrian Leverkühn. Arnold Schönberg, the real inventor of this compositional technique, feared that this fiction would take precedence over reality. Though nowadays the paternity of the latter is not in doubt, some discussions still suggest that the association between the devil and serial twelve-tone music extends beyond the fictional realm.

Keywords:

- Dodecaphony,

- Devil,

- Novel,

- Literature,

- Mythology,

- Music,

- Atonalism

Article body

Friedrich W. Murnau, Faust, une légende allemande (1926)

Photogramme tiré du film, 50 min 20 s

Allemagne, UFA - Universum-Film Aktien Gesellschaft

En 1947 paraît Le Docteur Faustus (Doktor Faustus), roman écrit entre 1943 et 1947 par Thomas Mann. L’ouvrage raconte la vie d’un compositeur totalement fictif, Adrian Leverkühn. Ce dernier incarne à la fois la fin de la musique tonale et le début de l’atonalité, voire les prémices du dodécaphonisme sériel. Une période de transition, donc, très fortement liée à la rupture représentée par Arnold Schönberg dans les années 1920. Or, si dans le cas de ce dernier, le dodécaphonisme sériel est le fruit d’une réflexion autour de l’impasse que constituait le langage tonal à l’époque, dans le roman, cette technique de composition a été inspirée à Adrian Leverkühn par le diable en personne. Chose qu’Arnold Schönberg a très mal prise. Il a craint, en effet, que la postérité ne retienne que le nom du personnage fictif pour la paternité du dodécaphonisme sériel. C’est pourquoi il s’est lancé avec acharnement dans une discussion avec Thomas Mann qui, malgré toutes ses tentatives de conciliation, a eu beaucoup de difficultés à calmer les inquiétudes du compositeur viennois. Si aujourd’hui, lorsque l’on connaît un peu l’histoire du dodécaphonisme sériel[1], la confusion semble peu probable, l’était-elle si peu à l’époque? L’idée qu’une technique de composition si décriée et critiquée encore actuellement puisse avoir été pensée par le diable est très séduisante. En creusant un peu, on peut même se rendre compte que la réalité est peut-être un peu plus subtile. Une conférence comme celle qui a été animée par le compositeur Jérôme Ducros lors du cours de Karol Beffa au Collège de France en 2012, par exemple, semble tenir de ce type de représentation. Qu’en est-il vraiment? La représentation de la nature diabolique du dodécaphonisme sériel véhiculée par le roman de Thomas Mann peut-elle avoir survécu jusqu’au XXIe siècle? Il va s’agir tout d’abord d’identifier la représentation diabolique du dodécaphonisme sériel exposée dans Le Docteur Faustus. Ensuite, je reviendrai sur la dispute entre Thomas Mann et Arnold Schönberg par lettres interposées au sujet de la paternité de la technique de composition à douze sons, liée, elle aussi, à une représentation que s’en fait le compositeur viennois. Pour terminer, je m’intéresserai à la conférence donnée en 2012 par Jérôme Ducros, ce qui me permettra d’observer une représentation beaucoup plus contemporaine du dodécaphonisme sériel.

Le dodécaphonisme selon Thomas Mann

L’évocation de ce qui deviendra le dodécaphonisme sériel dans le roman de Thomas Mann n’apparaît pas subitement au chapitre XXV[2]. C’est l’aboutissement d’un processus de maturation enclenché par les premières rencontres entre Adrian Leverkühn et la musique[3]. Dans son texte court « Docteur Faustus, Chapitre XXII », Pierre Boulez montre comment Thomas Mann a su saisir l’essentiel du principe de la série dodécaphonique. Il cite Adrian Leverkühn :

Je vais te dire [s’adressant à Serenus Zeitblom] ce que je comprends par écriture rigoureuse. J’entends l’intégration absolue de toutes les dimensions musicales, leur indifférence réciproque grâce à une organisation parfaite.

Boulez, 2005 [1955]: 651

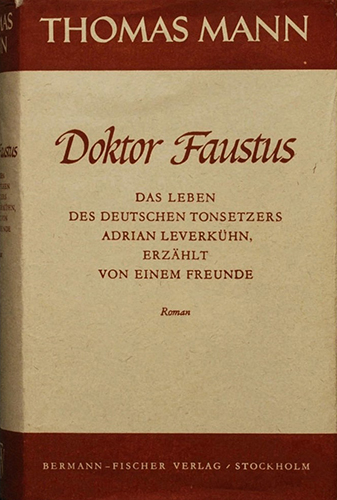

Couverture de la première édition de Doktor Faustus (1947)

Thomas Mann, Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde, Stockholm : Bermann-Fischer Verlag, 1947

Il s’agit d’abord d’imaginer un système musical qui permettrait de dépasser la musique tonale. Thomas Mann écrit le roman entre 1943 et 1947, mais les faits se déroulent plusieurs années auparavant, à l’époque où le dodécaphonisme sériel est conçu par Arnold Schönberg. Le compositeur croit que le système tonal ne laisse plus la possibilité de composer et de penser la modernité. La musique telle qu’elle est pratiquée alors perd de son sens, ne parvient plus à se renouveler. Tout ce qui est nouveau n’est que la répétition de ce qui s’est fait précédemment, d’où la nécessité de faire évoluer la musique tonale. Pour que la musique continue d’avoir du sens, elle doit pouvoir toujours évoluer. Pour Arnold Schönberg comme pour Adrian Leverkühn, cela passe par une remise en question du langage musical. L’un comme l’autre imagine un système hors de la tonalité. Mais si Arnold Schönberg ne peut se prévaloir de la paternité absolue du dodécaphonisme lui-même, comme la traductrice Christiane de Lisle le rappelle dans Le Style et l’Idée, Adrian Leverkühn est, de façon fictive, à l’origine de ce système (Schönberg, 1977 [1950]: 157).

C’est dans le chapitre XXII du Docteur Faustus que ce système est théorisé pour la première fois, avec ses conséquences. Comme le souligne Pierre Boulez, Thomas Mann a su identifier les enjeux de ce qui se trame avec la fin présumée de la tonalité : « Leverkühn fait une mise au point sur ce que l’on appelle “entendre” : cette distinction cent fois renouvelée sur la musique de papier, et ce qu’il en reste à l’audition! » (2005 [1955]: 652) Pour illustrer son propos, il cite Serenus Zeitblom, le narrateur du roman : « As-tu espoir qu’on entende tout cela? » Et Leverkühn de répondre :

Si par entendre […], tu comprends la perception exacte des moyens par quoi est obtenu l’ordre suprême et le plus rigoureux, un ordre analogue à celui du système stellaire, un ordre et une immuabilité cosmiques, non, on ne l’entendra pas ainsi. Mais l’ordre dont je parle, on l’entendra ou on ne l’entendrait pas et sa perception procurerait une jouissance esthétique inconnue.

Mann, 1983 [1947]: 236

Adrian Leverkühn est conscient de la cassure qui s’opère à la fois dans la manière de penser la musique et dans la manière de l’écouter. Ce qui est énoncé à ce moment-là est aussi le principal reproche qui sera ensuite fait au dodécaphonisme sériel, voire à la musique atonale plus généralement par la suite : la musique est moins intuitive, plus difficile à percevoir. On ne chantonne pas une mélodie atonale comme on chantonne une mélodie tonale. Arnold Schönberg détournera le reproche en soutenant que c’est à l’auditeur de faire l’effort nécessaire à la compréhension auditive de la musique et non au compositeur de faire en sorte que cela soit compris (1977 [1950]: 163). Si l’on ne parle pas encore de dodécaphonisme dans le chapitre XXII, Thomas Mann prépare le terrain pour l’aborder au chapitre XXV. Pierre Boulez souligne également le renversement qui s’opère dans le matériau musical au niveau du processus de composition. La série contient déjà, d’une certaine manière, la composition qui en découlera. Cette composition est soumise à des règles strictes, objectives, contraignant le matériau, principal vecteur de subjectivité (2005 [1955]). Même si Pierre Boulez évoque le démonisme sous-entendu par la démarche d’Adrian Leverkühn[4], on peut également y voir un stade intermédiaire qui se situe quelque part entre la réalité objective musicale et le démoniaque : une dialectique entre raison et magie. Le dodécaphonisme sériel implique une sorte de rationalisation du matériau. C’est le principe même de la contrainte qu’il suppose : une forme de maîtrise absolue des conséquences de l’écriture musicale, calculée et prévisible, débarrassée de toute subjectivité du compositeur, mais aux conséquences musicales, paradoxalement, tout à fait improbables. Serenus Zeitblom a bien compris ces limites :

Le rationalisme que tu invoques [Adrian Leverkühn] contient beaucoup de superstition, de croyance en un démonisme insaisissable et vague qui s’exprime dans les jeux de hasard, la lecture de cartes et le tirage au sort, l’interprétation des présages. Au rebours de ce que tu dis, ton système me semble plutôt fait pour dissoudre la raison humaine dans la magie.

Mann, 1983 [1947]: 238

Si l’on se souvient que, pour tout ce qui touche au domaine musical, Theodor Adorno a joué le rôle de « conseiller personnel » lors de la rédaction du roman, on peut alors faire le rapprochement entre les thèses développées par Theodor Adorno et Max Horkheimer dans La dialectique de la raison (Dialektik der Aufklärung) en 1944, soit tout juste un an après le début de la rédaction du roman par Thomas Mann. Mais plus qu’un excès de la raison, les deux penseurs y voient plutôt une « régression de la raison vers la mythologie » (1974 [1944]: 17). Il s’agit d’une critique du capitalisme considéré comme un excès de rationalisation qui aura pour conséquence, entre autres, la montée du nazisme.

Albrecht Dürer, Les quatre cavaliers de l'Apocalypse (1497-1498)

Estampe, La Révélation de Saint Jean (Apocalypse)

Gravure sur bois | 39,9 x 28,6 cm

Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe

On peut aussi penser la rationalisation du sérialisme comme un retour vers le mythe de l’Apocalypse. D’ailleurs, l’une des oeuvres fictives créées par Adrian Leverkühn est une mise en musique de L’Apocalypse de Jean, l’Apocalypsis Cum Figuris, un oratorio inspiré des illustrations réalisées entre 1496 et 1498 par Albrecht Dürer. La symbolique de l’Apocalypse est essentielle dans le roman. Au chapitre XXXIV, Serenus fait une description précise de l’oratorio qui permet de faire le lien entre la musique, le diable et le mythe de Faust (1983 [1947]: 427). Le personnage principal est le testis, c’est-à-dire le Témoin. Son registre s’approche de la voix de castrat (449), pour appuyer le « Moi Johannès » qui est une référence au mythe du savant du XVIe siècle Jean Faust, toile de fond du livre et sujet de l’ultime oeuvre d’Adrian Leverkühn. De manière globale et grâce au texte, l’oeuvre « élargit le champ des possibilités musicales, du choral, du récitatif, de l’aria » (428) et Serenus explique de quelle manière les passages textuels sont choisis pour les images qu’ils évoquent. L’objectif du compositeur est de donner une impression d’étrangeté par une sorte de lien inconscient, ou magique : « un indicible attrait, sans parler d’apports plus lointains » (428). La mélodie se compose d’intervalles de quartes justes et de quintes, tandis que le texte est traité selon le caractère archaïsant du repons. Ce qui distingue cette pièce est, pour reprendre les mots de Serenus Zeitblom, un certain « atavisme ». Le narrateur, Zeitblom, est très critique envers l’utilisation de la technique du glissando, consistant à faire entendre le plus de notes entre deux notes consécutives. Il la juge particulièrement barbare (446) et l’associe au cri et non à la parole, ce qui nous rapproche, encore une fois, du démonique. Explicitement, il la dit « démoniaque », voire « anticulturelle » ou « antihumaine » (446). Ce sont les trombones qui utilisent cette technique, notamment lors de l’évocation des massacres perpétrés par les quatre cavaliers de l’Apocalypse. Elle est une rencontre entre l’ancien et le nouveau : ancien par sa symbolique, le cri; et nouveau par son emploi comme matériau musical, et non plus comme figuralisme ou ornement. Le glissando est amplifié par l’utilisation des timbales mécaniques et repris à la voix. Il prend alors tout son sens, appliqué à l’idée de destruction, de douleur et de mort (soleil noirci, saignement de la lune, etc.). L’apocalypse est la destruction qui précède la re-création.

L’apocalypse, c’est ce que représente le dodécaphonisme sériel, pensé comme une invention consécutive à la rupture radicale avec le système tonal. L’intervention du diable au chapitre XXV vient éclairer ce qui se tramait au chapitre XXII, commenté par Pierre Boulez. Le diable évoque « l’angle de ton joli lied avec le symbole des lettres — oh! Vraiment très ingénieux et presque inspiré » (Mann, 1983 [1947]: 278). Il fait référence à une forme de protosérie créée à partir des lettres composant le nom d’un papillon appartenant à la collection de son père, l’Hetaera Esmeralda, qui est aussi le surnom de la prostituée qui a transmis sa maladie, la syphilis, à Adrian Leverkühn. C’est ce qui attise l’intérêt du diable : « Voilà d’ailleurs ce que nous avons reconnu de bonne heure et pourquoi très tôt nous avons eu l’oeil sur toi. » (279) Mais si l’invention d’Adrian Leverkühn est intéressante, c’est le diable qui lui fournira l’impulsion qui lui manque pour mettre en pratique la technique de composition à douze sons : « Il suffira de mettre dessus un peu de notre feu, de l’échauffer, l’attiser, l’accélérer tant soit peu, pour en faire quelque chose de brillant. » (279) Il intervient comme vecteur de métamorphose de la musique tonale à la musique atonale figurée par la symbolique du papillon. Le compositeur a le potentiel pour faire de son oeuvre quelque chose de remarquable, et il ne lui manque qu’une impulsion pour la réaliser. Cette impulsion, c’est celle du diable. Ce qu’on peut déjà en déduire, dans un premier temps, c’est que si le diable a un rôle à jouer dans le dodécaphonisme sériel, ce n’est pas celui de la création stricte de cette technique de composition. On la doit aux hommes eux-mêmes : Adrian Leverkühn dans le contexte du roman et Arnold Schönberg dans le contexte historique. Comme on l’a dit, le diable n’est que le catalyseur, peut-être l’ingrédient subjectif qui manque à la composition sérielle pour devenir plus que la simple mise en pratique d’une technique qui se veut rationnelle.

Le mythe schönberguien

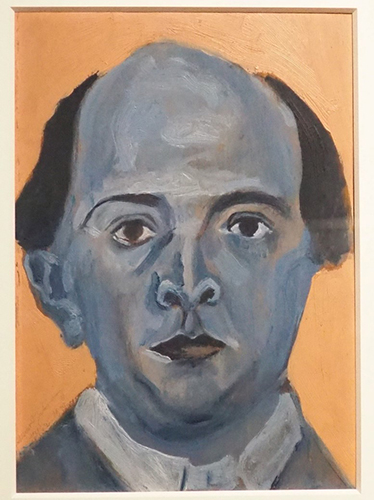

Arnold Schönberg, Autoportrait bleu (1910)

Huile sur contreplaqué | 31,1 x 22,9 cm

Centre Arnold Schönberg, Vienne

Il est intéressant de s’arrêter sur la figure qu’incarne Arnold Schönberg, singulière à plus d’un titre. Le compositeur est né en 1874. Il a un an de plus que Thomas Mann, soit 56 ans lorsque les deux hommes entreprennent leur correspondance en 1930, et 69 quand Thomas Mann entame la rédaction du Docteur Faustus. Schönberg a alors déjà l’essentiel de sa carrière musicale derrière lui. Il a pensé sa technique de composition de façon rationnelle. Pour lui, ce n’en était qu’une parmi d’autres (Schönberg, 1977 [1950]: 161), qui n’avait pas pour vocation à être exploitée pour elle-même. Il en va de même pour n’importe quelle technique de composition, d’ailleurs. Comme Adrian Leverkühn, il a conçu le dodécaphonisme avant de le mettre en pratique. Il est passé par une période de maturation, d’essais, dont l’oeuvre la plus représentative est le Pierrot Lunaire (1912), une mise en musique des poèmes traduits d’Albert Giraud qui s’accompagne de l’utilisation d’une technique de chant très particulière (et elle-même décrite dans la préface de la partition), le Sprechgesang, une forme de parlé-chanté qui, dans la logique du dodécaphonisme sériel, a pour fonction d’objectiver la musique (Schönberg, 1914).

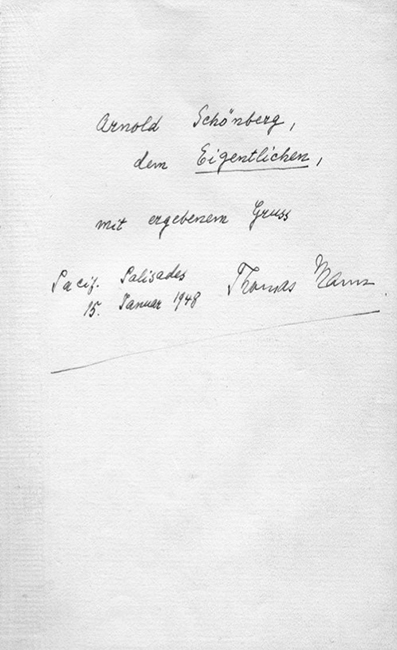

Il a par la suite théorisé ce qu’il appelle « la technique de composition à douze sons ». Il insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un système préétabli, d’un cadre dans lequel la musique devrait se fondre. Au contraire, la technique est née de l’usage, elle est une conséquence de l’acte de composition (1977 [1950]: 161). Ce n’est pas de cette manière qu’Adrian perçoit le dodécaphonisme. Il l’a pensé a priori. Mais ce qui apparaît nettement dans la correspondance entre Arnold Schönberg et Thomas Mann (2002), c’est la question de la postérité de l’oeuvre. Arnold Schönberg craignait avant tout de se voir dépossédé de sa création ou pire, de la voir dénaturée. Ce qui lui posait problème, en particulier, c’était de passer pour un être possédé par le diable. Le dodécaphonisme ne lui a évidemment pas été inspiré par le diable ou par Méphistophélès. Il n’est pas Faust, l’alchimiste qui aurait passé un pacte avec le diable. C’est pourquoi il s’est engagé dans une polémique autour du roman à coup de correspondance privée et publique (par voie de presse) avec Thomas Mann. Dans une lettre fictive, signée d’un certain Hugo Triebsamen[5], que le premier adresse au second au début de l’année 1948, le compositeur ironise à propos de son nom et imagine l’écrivain comme l’inventeur du dodécaphonisme (Mann et Schönberg, 2002: 47-48). Son obsession est telle qu’il ne lâchera jamais prise, quasiment jusqu’à sa mort, malgré des tentatives de réconciliation[6]. Il s’imagine déjà comme un théoricien oublié. Durant une grande partie de sa vie, donc, il se battra contre un concurrent fictif et explicitement présenté comme tel. La mention en fin d’ouvrage suffit à peine à l’apaiser.

Il ne semble pas superflu d’avertir le lecteur que la forme de composition musicale exposée au chapitre XXII, connue sous le nom de système dodécaphonique ou sériel, est en réalité la propriété intellectuelle d’un compositeur et théoricien contemporain, Arnold Schönberg. J’ai associé cette technique, dans un certain contexte idéal, à la figure fictive d’un musicien, le héros tragique de mon roman. En fait, les passages de ce livre qui traitent de théorie musicale doivent certains détails à l’Harmonielehre de Schönberg.

Mann, 1983 [1947]: 603

Thomas Mann était assez rétif quant à ces précisions, considérant que le roman se suffisait à lui-même, entendu que le dodécaphonisme n’avait dans ce contexte qu’un rôle narratif. Il est hors de question pour lui de théoriser quoi que ce soit pour simplement théoriser. Il cite deux fois le compositeur et mentionne même l’ouvrage dont il s’est inspiré et que Schönberg lui envoie sciemment, comme il le précise dans sa lettre datée du 19 septembre 1943 (Mann et Schönberg, 2002: 37-38).

Thomas Mann, Dédicace à Arnold Schönberg (1948)

Copie du roman Doktor Faustus signée par son auteur

Page reproduite dans E. Randol Schoenberg (ed.), The Doctor Faustus dossier. Arnold Schoenberg, Thomas Mann, and their contemporaries, 1930-1951, Oakland : University of California Press, 2018, p. 105

En déployant la polémique, que cela soit prémédité ou non, Arnold Schönberg a assis la paternité de la technique sérielle, chaque relais dans la presse écrite étant une prise supplémentaire[7]. L’aspect technique n’entre pas en compte dans l’équation, ou à peine. Il faut souligner que Schönberg n’a probablement jamais lu le roman[8] et cela n’a fait qu’attiser encore plus son ressentiment, car en fin de compte, il luttait surtout contre une représentation erronée d’un personnage déjà fictif, mais dont il craignait l’impact sur la réalité. La notion de réalité est mise à mal d’entrée de jeu par le contexte de la querelle, et le Viennois joue lui-même avec la fiction dans la lettre d’Hugo Triebsamen. Un autre enjeu, lié au précédent, est mémoriel, il concerne plus directement Schönberg en tant que sujet. Le compositeur était particulièrement conscient du rôle qu’il pouvait jouer dans l’histoire de la musique. Risquer de perdre la propriété de son invention, c’était compromettre son immortalité, ou du moins une forme de survivance. Ou pire, c’était passer pour un être inspiré par le diable et, donc, pour le père illégitime du dodécaphonisme. En ce sens, Arnold Schönberg et Adrian Leverkühn se retrouvent.

Pour Adrian, le dodécaphonisme est un matériau objectif qui doit permettre à sa propre subjectivité de s’exprimer au mieux dans sa dimension universelle et de ce fait, de subsister dans la musique. Qu’Arnold Schönberg ait lu le livre ou pas, son principal écueil selon lui est qu’il y perd le contrôle de son image. Comme l’explique Sonia Dayan-Herzbrun, c’est le Schönberg vu par Adorno qui est présenté dans le roman, celui de la première partie de Philosophie de la nouvelle musique (2010: 92). Autrement dit, il est indirectement projeté dans le mythe que Thomas Mann est en train de créer autour de Leverkühn, et ce, par l’intermédiaire de Faust, dans toute la dimension diabolique du mythe. C’est un archétype qui relie le compositeur fictif au compositeur historique. L’archétype est le vecteur de la subjectivité du second, mais aussi du premier. Si le mythe était le seul support mémoriel, le souvenir du nom du Viennois aurait été compromis. Mais ce n’est pas le cas, puisque le compositeur a marqué l’histoire de la musique non seulement pour son invention, mais aussi pour son oeuvre. Il survit à la fois à travers Adrian Leverkühn et à travers sa figure historique. La confusion est difficilement possible. Peut-être faut-il mettre cette inquiétude sur le compte de l’aversion d’Arnold Schönberg pour les musicologues ou les critiques, voire sur celui d’un manque de confiance personnelle. Toujours est-il que Schönberg est victime de la simplification mythique qui peut agir sur les personnages historiques qui dépassent le cadre de l’histoire pour entrer dans l’universalisme de la mythologie, ici le diable. Si son inquiétude a pris une ampleur disproportionnée, au risque de le faire passer pour paranoïaque (le flegme des réponses de l’écrivain à ses lettres le faisant apparaître de façon encore plus notable), elle n’était pas forcément irrationnelle.

Dans le cadre de la création stricte du dodécaphonisme sériel, la question qui se pose est de savoir si, pour faire basculer le compositeur d’inventeur d’une technique rationnelle, très contraignante, au statut d’artiste compromis avec le diable, l’intervention du démon était essentielle. À cela on peut donner deux réponses. La première est celle de la nécessité. Comme Arnold Schönberg le rappelle assez clairement et nous l’avons déjà souligné plus haut, le dodécaphonisme n’est pas une fin en soi. C’est un outil expressif, au service d’une intention musicale (1977 [1950]: 161). La seconde réponse est plus complexe, puisqu’il faut bien, peu importe l’intention, passer d’un moment de non-usage à un moment d’usage de cette technique, que cela se fasse de façon délibérée et consciente ou non. L’entre-deux est un moment clé. Il y a un basculement qui doit s’opérer et dont les conséquences seront très largement audibles dans la musique. Tout cela rejoint l’idée d’une métamorphose, contraire à l’idée très répandue d’une volonté de rupture.

L’atonalisme fantasmé au XXIe siècle

François-Séraphin Delpech, Le songe de Tartini (1824)

Lithographie | 40,8 x 29 cm

D’après un dessin de Louis-Léopold Boilly

Collection du musée de la musique, Philharmonie de Paris

Pour mesurer la persistance du diabolique dans la représentation du dodécaphonisme sériel, je vais m’appuyer sur la conférence donnée à l’occasion du cours de Karol Beffa au Collègue de France en 2012 par le compositeur français Jérôme Ducros, « L’atonalisme. Et après? » Bien que non représentative d’une position dominante sur le sujet, elle est intéressante par le retentissement qu’elle a pu avoir et les réactions qu’elle a pu susciter[9]. On notera d’emblée que Jérôme Ducros commence son discours par la citation de Paris au XXe siècle, ouvrage de Jules Verne écrit en 1860 et paru en 1994. Le passage de ce texte de fiction est une supposition de ce que pourrait devenir la musique un siècle après les événements qui se déroulent dans le roman. Il illustre de manière anachronique la crainte que Serenus Zeitblom exprime lorsqu’il évoque le risque de renversement de l’audition (Mann, 1983 [1947]: 236). Le principal écueil de cette introduction est justement qu’elle s’appuie sur une représentation fictionnelle de la musique d’avant-garde, sur une oeuvre et non un écrit historique. Elle ne parle pas d’une réalité musicale et la décrit encore moins.

Le conférencier diffuse un extrait vidéo de Maurizio Pollini exécutant une oeuvre de Karlheinz Stockhausen[10] datant de 1961 et qui, selon lui, possède toutes les apparences de la musique décrite par Jules Verne. Dans le roman, cette musique prend des allures de sauvagerie, de quelque chose d’incompréhensible, voire d’inaudible. Mais il ne s’agit que de fiction. Ce que décrit Jules Verne a l’aspect de quelque chose d’ésotérique, d’obscur, voire de bien trop complexe pour l’auditeur[11]. Ce qu’on entend est très vague, mais surtout ne contient strictement aucune information musicale. Le propos de Jérôme Ducros est presque une mise en abîme du texte qu’il utilise pour appuyer son discours. Ce n’est pas le cas du texte de Thomas Mann (chapitre XXII) qui, précisément, pose la question de l’audition. Ensuite, Jérôme Ducros cite « Quelques prédictions optimistes sur l’avenir de la musique » (1970) du compositeur américain Steve Reich, qui prédit quant à lui le retour à un « centre tonal clairement défini » et à une pulsation, deux concepts musicaux que la musique moderne remet régulièrement en cause (Ducros, 2012: 3 min 36 s). À la trente-quatrième minute, le conférencier interprète la cantate no 54 de Jean-Sébastien Bach qui va entraîner un parallèle intéressant. Il parle de l’introduction d’un élément dissonant à l’évocation du diable dans le discours musical de Bach : le triton, intervalle considéré pendant longtemps comme diabolus in musica, c’est-à-dire comme le diable en musique. Concrètement, la dissonance est perçue comme fonctionnelle, associée à une dramatisation. Jérôme Ducros va encore plus loin en expliquant, à partir d’une composition de Schubert, que l’auditeur juge l’anomalie (41 min 20 s). L’oreille juge de ce qui est bon ou mauvais. Ducros ne porte pas un regard esthétique, mais semble, implicitement, porter un jugement moral. L’auditeur est seul juge de ce que le compositeur est autorisé à faire ou non selon lui. En avançant dans son exposé, il amène progressivement l’idée que l’atonalisme[12] est en réalité une régression :

[S]i les compositeurs les plus romantiques, on les trouve à la fin du romantisme, les compositeurs les plus modernes, on les trouve au début du modernisme, car on a pu renchérir le propos romantique tout au long du XIXe [siècle], alors qu’on ne peut qu’appauvrir le geste moderne en le répétant incessamment. On pourra toujours rajouter des notes à des clusters […], on pourra toujours inventer de nouveaux bruits électroniques, un nouveau mode de jeu du cor anglais, de la clarinette basse, on pourra toujours couper les quarts de tons en huit ou en seize, on ne produira de toute façon jamais l’effet qu’ont produit Webern et ses contemporains sur les auditoires de leur époque.

54 min 08 s

Anonyme, Thomas Mann dans son appartement à Munich (1932)

Photographie

Archives fédérales allemandes

Wikimedia Commons

Même s’il n’emploie pas le terme de « barbarie » pour décrire la musique atonale, on peut rapprocher cela de la barbarie dont parle Thomas Mann dans son roman[13]. Il est intéressant d’examiner la conclusion de Jérôme Ducros. En définitive, pour lui, penser la musique moderne en termes d’atonalité est une forme de conservatisme, là où penser la tonalité serait la modernité. Il considère que l’atonalité est une aporie. Pour lui, il faudra bien qu’à un moment ou à un autre les compositeurs s’en rendent compte (55 min 30 s), raison pour laquelle, d’ailleurs, il cite Steve Reich au même titre que Jules Verne, c’est-à-dire comme porteur d’une prédiction dont la réalisation semble, aux yeux du conférencier, imminente. Cette prise de conscience devra conduire à une forme de rédemption, puisque c’est cela qui attend le compositeur atonal. Choisir l’atonalité, c’est faire le choix faustien du pacte avec le diable, exactement comme l’a fait Adrian Leverkühn entre les chapitres XXII et XXV du Docteur Faustus de Thomas Mann. Laisser l’atonalité aux mains des compositeurs, c’est laisser le chaos reprendre le dessus.

Avec La naissance de la tragédieà partir de l’esprit de la musique (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 1872), Nietzsche nous réapprend à considérer les apparences de l’oeuvre d’art comme une mise en forme du chaos. Associées au dionysiaque, elles donnent sens à la vie. Cette dualité entre le chaos et sa réorganisation apporte un regard sur la musique d’avant-garde telle qu’elle est perçue dans Le Docteur Faustus. La musique dodécaphonique est souvent jugée froide et ésotérique. L’ésotérisme est une critique fréquente de la musique sérielle, ce qu’induit le discours de Jérôme Ducros. La musique d’Adrian Leverkühn en est également la cible à plusieurs reprises dans le roman de Thomas Mann. Cette critique ne vise cependant qu’une apparence. Elle cible, sans vraiment le comprendre, l’irrationnel. Mais les deux termes ne sont pas équivalents. L’ésotérisme suppose des forces supérieures qui influent sur notre monde. L’irrationnel est simplement ce qui ne se plie pas au logos, ce que la pensée rationnelle ne réussit pas à saisir. C’est tout ce qui se rapporte à l’instinct, ce qui est décrit par Jules Verne ou le conférencier. Les accusations sont faussées par le langage lui-même qui ne parvient pas à définir ce qu’il condamne. Arnold Schönberg lui-même regrettera les commentaires injustifiés des critiques musicaux, voire des musicologues, motivés par un manque de compréhension de la musique. Le compositeur viennois insiste sur la notion d’effort qui accompagne sa nouvelle technique (1977 [1950]: 164). Adrian Leverkühn, lui, ne s’en préoccupe pas, mais la problématique est la même. Ce système est très contraint, absolument rationnel dans sa construction, d’une rigueur presque mathématique. Mais à l’écoute, pour l’oreille peu habituée (et même si c’est de moins en moins le cas aujourd’hui[14]), cette musique peut paraître complètement arbitraire, abstraite. Pour le compositeur fictif, il n’en est rien puisque, grâce à cela, il peut chercher à rendre encore plus expressive la musique pour elle-même, c’est-à-dire déchargée de la subjectivité du compositeur, mais non détachée du sujet en tant qu’Homme dans sa dimension universelle. Arnold Schönberg reprochait aux critiques musicaux de vouloir juger sa musique, la musique sérielle, mais également la musique atonale au sens plus large (donc non spécifiquement dodécaphonique) avec les critères de la musique tonale (1977 [1950]: 146-150). Adrian contourne le problème en faisant de l’atonalité un élément du langage employé dans ses oeuvres. De manière assez ironique, d’ailleurs, Arnold Schönberg, qui n’avait pas lu le roman et l’a très sévèrement critiqué, n’a jamais considéré non plus cette technique d’écriture comme une fin. C’est ce que montrent des oeuvres telles que ASurvivor from Warsaw, opus 46 (1947) ou Ode to Napoleon Buonaparte, opus 41 (1942). Il n’a pas fait marche arrière, mais il n’en a pas moins fait évoluer son langage.

***

Anonyme, Das nächste Wiener Schoenberg-Konzert (1913)

Caricature inspirée du Skandalkonzert, publiée dans Die Zeit, 6 avril 1913

©Imagno/Austrian Archives

Si le dodécaphonisme sériel est en premier lieu une technique de composition qui a eu pour objectif de renouveler le langage musical, il a laissé des traces visibles dans l’imaginaire. La conférence de Jérôme Ducros en est un témoignage assez flagrant. Presque cent ans après les premières oeuvres atonales, la technique peine toujours à convaincre. Sous couvert d’atonalité, c’est d’abord le dodécaphonisme qui est critiqué. Si ce dernier sème déjà une certaine confusion au niveau de l’audition, il possède également une contradiction interne puisqu’il implique à la fois une part de rationalité et une part d’irrationalité. Il y a une perte de repères parce qu’il n’y a pas de progressivité, de moyen de saisir une logique a priori. Le langage tonal tire sa légitimité du fait qu’il apparaît comme naturel. A contrario, tout ce qui n’est pas tonal — dont fait partie le dodécaphonisme — est illégitime car, en surface, non naturel. Si les craintes d’Arnold Schönberg n’étaient pas forcément fondées, puisque c’est bel et bien son nom, ainsi que ceux d’Alban Berg et d’Anton Webern qui resteront liés au dodécaphonisme sériel, on remarque malgré tout que l’imaginaire et la mythologie qui émergent du roman de Thomas Mann autour de la musique sérielle perdurent. Le dodécaphonisme reste associé au mythe faustien, à la limite qu’il ne faut pas dépasser de peur de tomber dans l’excès. Et c’est peut-être cela qui aurait dû effrayer Arnold Schönberg dans le roman de Thomas Mann. Dans le dodécaphonisme, Arnold Schönberg voyait autant une rupture qu’une continuité. Jérôme Ducros insiste sur la problématique des enchaînements d’intervalles et des hauteurs, mais il omet, volontairement ou non, que la forme reste intacte chez Schönberg. La série dodécaphonique ne constitue que les prémices de ce qui conduira des compositeurs comme Pierre Boulez à penser le sérialisme intégral, et pas seulement à l’échelle des hauteurs. Les trois Viennois — Arnold Schönberg, Alban Berg et Anton Webern — seraient les trois (au lieu de quatre) cavaliers de l’Apocalypse incarnant le dodécaphonisme sériel. Le retour à la tonalité espéré par Jérôme Ducros serait la reconstruction du monde après la rupture. C’est aussi un strict retour du même, comme si, non content de n’avoir conduit qu’à une aporie, le dodécaphonisme n’avait été qu’une perte de temps. Mais ce qui paraît encore plus étonnant et mériterait qu’on s’y consacre plus longuement, c’est l’ambiguïté qui entoure l’usage du dodécaphonisme sériel, technique fantasmée qui reste figée dans certaines représentations frisant la superstition. Schönberg lui-même s’est laissé dépasser par la fiction, alors qu’il a toujours été clair pour lui que l’atonalité n’a jamais été qu’une technique parmi d’autres pour réussir à mettre en oeuvre une intention musicale.

Appendices

Notes

-

[1]

Et pas seulement. À ma connaissance, aucun livre de musicologie ne prétend sérieusement que le diable aurait pu inspirer une quelconque création musicale.

-

[2]

Il s’agit d’un dialogue entre Adrian Leverkühn, le compositeur fictif du roman, et le diable. C’est à la suite d’un long échange que ce dernier suggère au compositeur d’utiliser les douze notes de la gamme chromatique pour mettre en pratique le principe musical décrit au chapitre XXII et sur lequel nous nous attardons dans cette première partie.

-

[3]

À partir, entre autre, de la découverte de l’opus 111 de Ludwig Van Beethoven dans le chapitre VIII du Docteur Faustus (1983 [1947]: 68-92). Son maître, Wendell Kretzscmar, lui explique comment et pourquoi cette oeuvre est une oeuvre charnière, voire une oeuvre limite qui symbolise un point de non-retour : « Pourquoi Beethoven n’a pas ajouté un troisième mouvement à sa sonate opus 111? » (68)

-

[4]

« Que Thomas Mann exalte les découvertes du monde musical contemporain, qu’il en fasse découvrir les âpretés — à la faveur d’un démonisme point tellement illusoire […]. » (Boulez, 2005 [1955]: 653)

-

[5]

Anagramme d’Arnold Schoenberg.

-

[6]

Nous n’entrerons pas dans le détail de la querelle, pour cela nous renvoyons le lecteur à la postface de Randol E. Schönberg dans leur correspondance (2002). Toutefois il est intéressant de préciser que Thomas Mann évoque dans Le journal du « docteur Faustus ». Le roman d’un roman, le souhait de rencontrer Arnold Schönberg, probablement dès 1943 (2007 [1949]: 63).

-

[7]

Voir notamment Schönberg et Mann (1949a; 1949b) et Schönberg (1949).

-

[8]

Entre autres, à cause d’une maladie oculaire.

-

[9]

On pensera aux réactions très vives de Pascal Dusapin (2013) ou Philippe Manoury (2013), deux compositeurs français contemporains.

-

[10]

L’oeuvre n’est pas citée, mais il s’agit d’un extrait des Klavierstück pour piano (1961), seule oeuvre pour piano composée par Karlheinz Stockhausen.

-

[11]

En tout cas, si l’on se place du point de vue de l’auditeur qui découvre totalement cette oeuvre.

-

[12]

Jérôme Ducros parle d’atonalisme, mais cela inclut, pour lui, également le dodécaphonisme. Il considère que cela ne fait pas de différence (7 min 30 s).

-

[13]

Une thématique que l’on retrouve très largement développée par Theodor Adorno dans Philosophie de la nouvelle musique (1979 [1958]).

-

[14]

La musique de film a usé du sérialisme, notamment dans les années 1950 et 1960 et ne semble pas l’avoir abandonné depuis, même si c’est plus ponctuel. En fait, il est de plus en plus difficile de s’en rendre compte si l’on n’y prête pas attention, car nous y sommes maintenant habitués.

Bibliographie

- Adorno, Theodor W.. 1979 [1958]. Philosophie de la nouvelle musique, traduit par Alex Lindenberg. Paris : Gallimard, 224 p.

- Adorno, Theodor W. et Max Horkheimer. 1974 [1944]. La dialectique de la Raison. Fragments philosophiques, traduit par Eliane Kaufholz. Paris : Gallimard, « Tel », 400 p.

- Boulez, Pierre. 2005. « Docteur Faustus, Chapitre XXII », dans Regards sur autrui. Paris : Christian Bourgois, « Musique/passé/présent », p. 651-653.

- Dayan-Herzbrun, Sonia. 2012. « Entre Arnold Schönberg et Thomas Mann. “Le Docteur Faustus” », dans Danielle Cohen-Levinas (dir.), Le Siècle de Schoenberg. Paris : Hermann, p. 85-105.

- Ducros, Jérôme. 2012. « L’atonalisme. Et après? ». Conférence Paris, 20 décembre. Collège de France. https://www.college-de-france.fr/site/karol-beffa/seminar-2012-12-20-15h00.htm. Consultée le 7 septembre 2022.

- Dusapin, Pascal. 2013. « Lettre de Pascal Dusapin au directeur du Collège de France ». http://brunoserrou.blogspot.com/2013/04/lettre-de-pascal-dusapin-au-directeur.html. Consultée le 8 septembre 2022.

- Mann, Thomas. 1983 [1947]. Le Docteur Faustus. La vie du compositeur allemand Adrian Leverkühn racontée par un ami, traduit par Louise Servicen. Paris : Librairie générale française, « Le livre de poche », 672 p.

- Mann, Thomas. 2007 [1949]. Le journal du “docteur Faustus”. Le roman d’un roman, traduit par Louise Servicen. Paris : Christian Bourgois, « Titres », 285 p.

- Mann, Thomas et Arnold Schoenberg. 2002. À propos du Docteur Faustus. Lettres 1930-1951, traduit par Hans Hildenbrand. Lausanne : la Bibliothèque des arts, « Pergamine », 153 p.

- Manoury, Philippe. 2013. « Mais de quoi donc ce “néo” veut-il nous parler? ». Philippe Manoury. http://www.philippemanoury.com/?p=5182. Consultée le 8 septembre 2022.

- Nietzsche, Friedrich. 1872. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Leipzig : Verlag von E. W. Fritsch, 143 p.

- Mann, Thomas et Arnold Schoenberg. 1949. « “Docteur Faustus” Schoenberg? ». Saturday Review of Literature, vol. 32, no 1, 1er janvier, p. 22-23.

- Mann, Thomas et Arnold Schoenberg. 1949. « Der Eigentliche. Die Dissonanzen zwischen Arnold Schoenberg und Thomas Mann ». Der Monat, vol. 1, no 6, mars, p. 76-78.

- Schoenberg, Arnold. 1914. Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds Pierrot Lunaire. Vienne : Universal Edition, 78 p.

- Schoenberg, Arnold. 1949. « Further to the Schoenberg-Mann Controversy ». Music Survey, vol. 2, automne, p. 77-80.

- Schoenberg, Arnold. 1977 [1950]. Le style et l’idée, traduit par Christiane de Lisle. Paris : Buchet-Chastel, 420 p.

- Verne, Jules. 1994 [1860]. Paris au XXe Siècle. Paris : Hachette livre et Le Cherche-midi Éditeur, 275 p.

List of figures

Thomas Mann, Dédicace à Arnold Schönberg (1948)

Copie du roman Doktor Faustus signée par son auteur

Page reproduite dans E. Randol Schoenberg (ed.), The Doctor Faustus dossier. Arnold Schoenberg, Thomas Mann, and their contemporaries, 1930-1951, Oakland : University of California Press, 2018, p. 105