Abstracts

Résumé

Yiwarra Kuju: The Canning Stock Route est l’exposition qui a remporté le plus de succès dans toute l’histoire du National Museum of Australia (NMA). Structurée autour de peintures du désert réalisées par des Aborigènes contemporains, l’exposition représente la tentative la plus importante du NMA d’honorer les concepts, les valeurs et les voix aborigènes au moyen d’une exposition. En racontant l’histoire coloniale avec une perspective aborigène et en proposant aux visiteurs une expérience culturelle complexe dans le cadre d’une exposition d’art, Yiwarra Kuju… explorait des terrains inconnus de la muséologie. En effet, l’idée même d’« exposition » a été remise en question et transformée par un processus de conservation collaboratif et transculturel. Toutefois, l’acte collaboratif le plus important, préalable à Yiwarra Kuju…, a été de prendre au sérieux les artistes aborigènes ainsi que le défi conceptuel que représentait leur travail, tout en donnant à l’art aborigène l’espace institutionnel nécessaire pour remettre en question les conventions et les présupposés qui sous-tendent les approches muséales envers la culture matérielle et le patrimoine immatériel indigènes. Yiwarra Kuju… a testé différentes frontières dans l’approche muséale de l’art aborigène et de l’histoire australienne. Dans cet article, j’explore les défis conceptuels, politiques et méthodologiques uniques qui ont défini le processus de conservation.

Mots-clés :

- Carty,

- art aborigène,

- expositions,

- collaboration transculturelle,

- Canning Stock Route,

- Musée national d’Australie

Abstract

Yiwarra Kuju: The Canning Stock Route was the most successful exhibition ever shown at the National Museum of Australia (NMA). Anchored around a display of contemporary Aboriginal desert paintings, the show encompassed the NMA’s most important attempt to honour Aboriginal concepts, values and voices in an exhibition. As a colonial history told from Aboriginal perspectives, and complex cultural experience wrapped in a fine art show, the exhibition inhabited unsettled curatorial ground. Indeed, the very idea of an « exhibition » was questioned and transformed through the cross-cultural and collaborative curatorial process. The ultimate collaborative act underpinning Yiwarra Kuju…, however, was in taking the Aboriginal artists and the conceptual challenge of their work seriously; giving Aboriginal art the institutional space to question conventions and assumptions underpinning curatorial approaches to Indigenous material culture and intangible heritage. Yiwarra Kuju… tested several frontiers in the curatorial approach to both Aboriginal art and Australian history. In this paper I explore the unique conceptual, political and methodological issues that defined the curatorial process.

Keywords:

- Carty,

- Aboriginal Art,

- Exhibitions,

- Cross-Cultural Collaboration,

- Canning Stock Route,

- National Museum of Australia

Resumen

YiwarraKuju: The Canning Stock Route es la exposición que ha tenido más éxito en toda la historia del National Museum de Austalia (NMA). Estructurada alrededor de pinturas del desierto realizadas por los Aborígenes contemporáneos, la exposición representa la tentativa más importante del NMA de rendir honor a los conceptos, los valores y las voces de los aborígenes a través de una exposición. Al narrar la historia colonial desde una perspectiva aborigen y al proponer a los visitantes una experiencia cultural complexa en el marco de una exposición de arte, YiwarraKuju, se situaba en campos de conservación inexplorados. En efecto, la idea misma de « exposición » fue cuestionada y transformada gracias a un proceso de conservación colaborativo y transcultural. No obstante, el acto colaborativo más importante previo a YiwarraKuju fue tomar seriamente en consideración a los artistas aborígenes y el reto conceptual que representaba su trabajo, así como otorgar al arte aborigen el espacio institucional deseable para cuestionar las convenciones y las presuposiciones que sostienen las perspectivas museísticas hacia la cultura material y el patrimonio inmaterial indígena. YiwarraKuju, ha sometido a la prueba diferentes límites de la perspectiva museística del arte aborigen y de la historia australiana. En este artículo, exploro las cuestiones conceptuales, políticas y metodológicas específicas que definieron nuestro proceso de conservación.

Palabras clave:

- Carty,

- arte aborigen,

- exposiciones,

- colaboración transcultural,

- Canning Stock Route,

- Museo Nacional de Australia

Article body

Yiwarra Kuju :The Canning Stock Route (la route Canning du bétail) est l’exposition qui a remporté le plus de succès dans toute l’histoire du National Museum of Australia (NMA), le Musée national d’Australie. C’était aussi une des moins conventionnelles. Dominée sur le plan visuel par des tableaux d’artistes aborigènes australiens, peintres contemporains du désert, et agrémentée de technologies multimédia et à écran tactile, l’exposition vibrait aussi au son des chants, des langues et des histoires orales aborigènes. Elle constituait une tentative de reconnaître aux valeurs, à l’ontologie et aux voix aborigènes le droit de réclamer un espace d’exposition et, ce faisant, le droit de transformer l’espace et l’expérience proposée aux visiteurs du musée.

En racontant l’histoire coloniale australienne avec la perspective des Aborigènes et en présentant la complexité de l’expérience culturelle de ces derniers au moyen de leurs leurs « oeuvres d’art », l’exposition s’aventurait sur un terrain muséologique inconnu. Ce dernier n’était pas propre à l’Australie : les récits, la culture matérielle et l’art contemporain des peuples indigènes et des Premières Nations mettent au défi les conventions et les pratiques institutionnelles habituelles des musées depuis plusieurs décennies. Ainsi, comme le notaient il y a déjà longtemps Lavine et Karp (1990 : 1), le seul fait d’exposer d’autres cultures dans des musées est matière à contestation. Cette contestation prenait une résonance localisée dans le contexte australien, où l’histoire de l’art contemporain est dominée par des débats autour du statut de l’art aborigène. Ces débats ont souvent mis dos à dos les galeries d’art et les musées plus « ethnographiques », même si, ou peut-être en raison du fait qu’ils utilisent des cadres interprétatifs de plus en plus différents pour présenter les mêmes objets, faits par les mêmes personnes. Aujourd’hui, les visiteurs de galeries d’art en Australie peuvent très bien tomber sur une exposition d’éléments de la culture matérielle aborigène (comme des armes, des paniers ou des bijoux), autrefois classés comme des artéfacts « ethnographiques », et voir les musées australiens exposer pour leur part des oeuvres d’artistes aborigènes contemporains (des peintures à l’acrylique, par exemple) en tant que témoignage important de notre histoire sociale.

L’exposition Yiwarra Kuju… avait pour but d’amener le visiteur au-delà d’un simple réassortiment des fondements, des étiquettes et des catégories – au-delà des questions désuètes et improductives consistant à se demander si les peintres aborigènes du désert font de l’« art » tel que l’entendent les Occidentaux – pour laisser plutôt leurs oeuvres faire leur travail en tant que formes émergentes de la culture matérielle. Les artistes aborigènes du désert d’Australie occidentale présentent, dans leurs oeuvres et dans les récits qu’elles sous-tendent, une compréhension complexe et bouleversante de l’histoire, du témoignage et de l’identité. S’il est fréquent que l’on reconnaisse vaguement cet apport à la suite du décès des artistes, il est rare qu’on l’explore et lui accorde une place importante dans les expositions d’art aborigène. Yiwarra Kuju… a comblé cette lacune en invitant le public à se lier à la complexité qu’impliquent les peintures du désert, tant sur le plan personnel qu’ontologique ou sur le plan des catégories.

Ce que les artistes du désert peignent, qu’il s’agisse d’un récit du Rêve (Dreaming), d’un événement historique ou d’une expérience personnelle, ce sont les lieux où ces choses se produisent. L’histoire, pour les artistes qui ont participé à l’exposition, ne s’est pas déployée suivant l’échelle de temps occidentale : elle s’est déroulée dans des lieux précis, ceux que les Aborigènes nomment « le Pays » (Country)[1]. Il ne s’agit pas ici d’un pays dans le sens politique d’État-nation, ni non plus d’une notion esthétique associée à un paysage neutre (country). C’est à la fois un phénomène politique et esthétique, mais c’est aussi beaucoup plus. Le « Pays », tel que l’a expliqué Myers (1986) dans son ethnographie phare intitulée Pintupi, Country Pintupi Self, est l’ensemble de lieux qui donne un cadre à l’expérience humaine et à l’identité. Le « Pays » est au coeur de la vision du monde des Aborigènes du désert d’Australie occidentale. Il est le lieu à partir duquel cette vision du monde est expérimentée et exprimée ; et à ce titre, il est devenu la base sur laquelle plusieurs décisions anthropologiques et muséales importantes ont été prises lors de la création et de la réception de l’exposition.

Le « Pays » peint, dans lequel s’imbriquent l’histoire et la mémoire, et où se fondent le moi et la terre, constitue la vision du monde des artistes aborigènes du désert d’Australie occidentale. Pour se familiariser vraiment avec cet art et avec la vision du monde qui le sous-tend, il fallait trouver un moyen pour que les visiteurs du musée se familiarisent avec la conception aborigène du temps, de la causalité, de la walyja (famille) et de la cosmologie du Jukurrpa (Rêve ou Dreaming), et puissent voir comment ces notions s’enracinent dans la conception très importante du ngurra (chez-soi/Pays). Le plus grand défi muséologique pour les concepteurs de l’exposition consistait à traduire ces aspects apparemment intangibles du patrimoine culturel aborigène en un aspect tangible dans l’expérience muséale des visiteurs. Le cadre intellectuel et affectif donné au Pays plaçait résolument l’exposition au coeur de débats plus globaux concernant la présentation des valeurs et des éléments du patrimoine immatériel indigène dans les musées (Alivizatou 2012), ainsi que sur les pratiques, les positions théoriques et les politiques muséales actuelles. Le présent article explore les questions conceptuelles et méthodologiques qui ont accompagné le processus de conception de l’exposition Yiwarra Kuju…, et aborde la question plus vaste du statut et de la présentation de l’art aborigène dans les galeries et musées australiens.

Des histoires qui s’entrecroisent

L’exposition Yiwarra Kuju… doit être comprise comme se situant au carrefour de trois histoires : celle de l’art aborigène contemporain en Australie, celle, plus généralement, de l’Australie, ainsi que celle de notre musée national.

Depuis son ouverture au public en 2001, le Musée national d’Australie à Canberra a été le théâtre de perpétuelles contestations des récits australiens autour de l’identité, de l’art et de l’histoire. L’ouverture du musée, les fondements politiques de ses expositions, le départ de son premier directeur et même l’architecture de l’édifice ont tous fait l’objet de controverses sur ce qui a été appelé en Australie « des guerres d’histoires » (Attwood et Foster 2003 ; Macintyre et Clarke 2003). Ces débats ont mis en évidence l’importance, les manifestations et les interprétations de la violence coloniale entre les arrivants en provenance d’Europe et les peuples aborigènes. Tandis que le fait d’inclure les récits aborigènes semblait pour la plupart un moyen de redéfinir l’histoire nationale dans un esprit de réconciliation, pour les politiciens et les universitaires conservateurs, cet intérêt faisait preuve d’une « rectitude politique » et d’un militantisme historique alarmiste qui portaient préjudice aux récits traditionnels des colons australiens. La principale critique portait sur l’utilisation de documents d’histoire orale aborigène pour valider des revendications historiques qui n’étaient pas soutenues par des preuves documentaires suffisantes (Windschuttle 2001).

Le tristement célèbre gouvernement du premier ministre John Howard[2] n’a pas favorisé la repentance, la mise en accusation des gouvernements précédents, ni même des vues justes et plurielles de l’histoire australienne. Ce climat politique a eu de graves répercussions sur le musée naissant, qui aspirait à reformuler certains récits nationaux : on changea l’architecture du bâtiment, on mit fin au contrat du directeur et on installa un conseil d’administration conservateur. Les historiens Macintyre et Clarke ont observé ce qui suit :

Le but de l’opération était d’imposer un contrôle sur une institution publique, de contrecarrer le jugement professionnel de son personnel et de rejeter les expositions qui contrevenaient à la version de l’histoire favorisée par ses critiques. Ce n’était plus une campagne contre la rectitude politique, mais l’imposition d’une orthodoxie affirmative.

Macintyre et Clarke 2003 : 197-198

Dix ans après l’ouverture tendue et hautement politisée du NMA, Yiwarra Kuju… est apparue – en tant qu’exposition sur la façon dont le peuple aborigène expérimentait et voyait ces frontières controversées – en réponse à certaines orthodoxies institutionnelles et aux principales lacunes des récits dominants sur l’histoire australienne. Tout en étant historiquement précise et rigoureusement documentée, Yiwarra Kuju… n’a pas cherché à donner une place égale aux récits aborigènes et non aborigènes. L’exposition a été catégorique dans son choix d’équilibrer la teneur de l’histoire australienne en présentant et en privilégiant uniquement le point de vue des Aborigènes sur cette histoire, du moins telle qu’ils l’ont vécue dans le désert.

On aimerait vous raconter des choses du passé que personne n’a écrites, ce que nos ancêtres avaient dans leur tête. Sans papier ni stylo. L’histoire des Blancs a été racontée et elle se retrouve aujourd’hui dans les livres. Mais notre histoire n’est pas là. On veut la raconter par nos peintures.

Clifford Brooks, artiste, 2007[3]

Yiwarra Kuju… a aussi été envisagée comme une mesure d’intervention dans les trajectoires de l’histoire de l’art australien qui prévalent aujourd’hui. Au cours des dernières décennies, des artistes, des anthropologues et des conservateurs se sont férocement battus pour faire reconnaître l’art aborigène par les institutions : un art à part entière, contemporain et dérangeant sur le plan conceptuel (Morphy 2007). Néanmoins, au fur et à mesure que les artistes aborigènes redéfinissent les frontières de nos institutions, des tensions improductives perdurent entre ces institutions quant aux notions d’« art » et de « matériel ethnographique ».

En 2010, à l’occasion de l’ouverture de la plus vaste et importante exposition d’art aborigène au pays, le directeur de la National Gallery – le Musée des beaux-arts –, Ron Radford, a réitéré le clivage face auquel se place le monde de l’art, en déclarant que « les musées sont des espaces conçus en toute conscience et sans hésitation pour accueillir des collections permanentes d’art indigène, non pas d’anthropologie » (Radford 2010 : 7). La logique du monde de l’art australien est d’alléguer ici que le fait de traiter la culture matérielle aborigène comme de l’art revient à traiter les artistes aborigènes de la même façon que les artistes de la tradition européenne : en suspendant leurs oeuvres sur des murs blancs, accompagnés de très courts textes ou de vignettes pour ne pas détourner les visiteurs de l’attraction esthétique de l’objet d’art. Cette orthodoxie émergente en est venue à dominer la façon de présenter l’art aborigène dans les grands musées australiens ; par conséquent, une opposition simpliste entre l’art indigène et le matériel ethnographique, particulièrement celui dont le « contenu » a pour sombre synonyme l’anthropologie, continue d’empêcher l’élaboration d’expositions plus nuancées dans les musées et les galeries d’art en Australie. Il n’est ni exact ni utile d’adjoindre au contenu d’une peinture un quelconque cadre « ethnographique » – comme si ces modes d’interprétation étaient d’une certaine façon foncièrement disjoints de l’intention de l’artiste. Interrogé par Marilena Alivizatou, Maurice Godelier notait une tension du même ordre dans l’élaboration des nouvelles galeries du Musée du quai Branly (MQB) :

Le MQB a été créé dans le conflit. J’ai donné un avis, puis j’ai été mis de côté parce que je demandais d’unir les deux dimensions : l’art et la connaissance. Mais les responsables ont choisi de retenir l’art au détriment de la connaissance. La tendance esthétique a gagné.

Cité dans Alivizatou 2012 : 180

Tel que le démontre Godelier, le discours particulier qui a fait surface autour de la catégorie que constitue l’art aborigène et des façons dont on devrait l’exposer en Australie s’avère une expression localisée de tensions plus universelles entre art et ethnographie dans l’histoire de l’art contemporain et la muséologie (Vergo 1989 ; Anderson 2011).

Une route hors de l’histoire

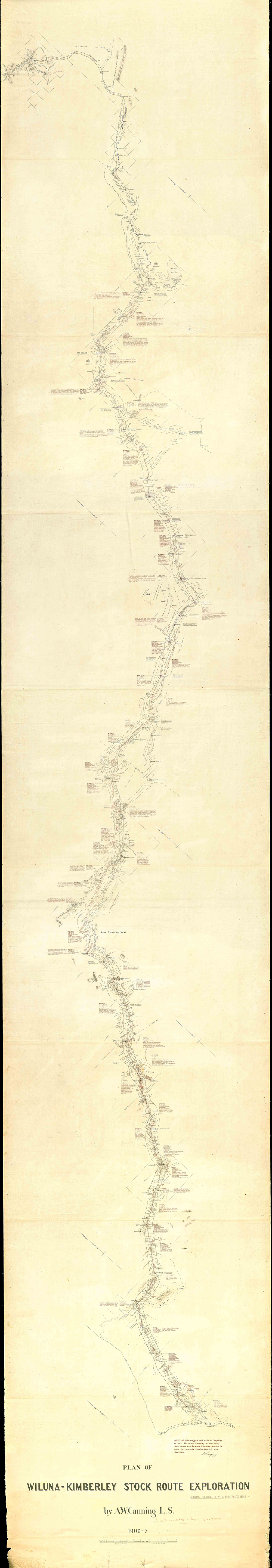

C’est donc dans ces paysages discursifs et institutionnels qu’a pris forme l’exposition Yiwarra Kuju…. Le paysage historique dans lequel l’exposition a émergé mérite aussi d’être mis en contexte. Yiwarra Kuju signifie « une route » dans la langue aborigène Martu Wangka. Cette « route » avait de multiples résonances, à la fois dans le projet et l’exposition, mais elle se référait principalement à la Canning Stock Route elle-même (figure 1).

Au tournant du XXe siècle, le gouvernement d’Australie-Occidentale cherchait des moyens de développer son économie dans l’ensemble du très vaste territoire de cet État. Il conçut le projet de bâtir un corridor commercial dans le désert pour y faire circuler le bétail provenant de l’industrie de l’élevage du nord vers les marchés ouverts par le boom minier du sud. Le géomètre le plus célèbre d’Australie, Alfred Canning, s’est vu confier la tâche d’effectuer le relevé cartographique de la route et de veiller à ce que celle-ci compte suffisamment de ressources pour nourrir et abreuver sans risque les convois de bétail qui allaient y cheminer régulièrement. C’est ainsi que la route devint l’une des plus longues routes destinées au transport de bétail au monde, patrouillée sur 1 850 kilomètres dans l’un des environnements désertiques les plus hostiles qui puisse être habité par des humains.

Figure 1

Carte illustrant l’État d’Australie-Occidentale, la Canning Stock Route et les collectivités qui ont participé au développement de l’exposition Yiwarra Kuju…[4]

Jusqu’à récemment, la Canning Stock Route était considérée comme une réalisation coloniale iconique, un symbole de l’esprit pionnier des arrivants. Or, les hommes de Canning ont tracé la future route en capturant des hommes aborigènes, en leur mettant des chaînes au cou et en les forçant à les mener à des points d’eau. Cette façon de faire occasionna beaucoup de conflits à l’époque et marqua les premiers contacts des gens du désert avec les hommes blancs. L’origine conflictuelle de la route se réverbéra dans son développment. Les premiers convoyeurs de cheptel à utiliser la route en 1910 furent tués par les gens du désert, si bien qu’au cours des vingt années suivantes, elle ne fut presque pas utilisée. En 1930, les puits furent remis en état dans l’espoir qu’elle soit ressucitée.

Sans être entièrement paisibles, les périodes de convoyage subséquentes, dans les années 1940 et 1950, furent marquées par plus d’échanges interculturels. Les convoyeurs se rendirent compte que le fait de laisser de la nourriture pour les Aborigènes du désert était la seule façon de s’assurer un passage sécuritaire et de constuire une relation de confiance mutuelle. Cette familiarité croissante amena de nombreuses personnes à voyager avec ou derrière les convoyeurs. Le chemin conduisant aux os de boeuf, à la farine, au thé et au sucre poussa de nombreux Aborigènes à sortir du Pays pour gagner les missions, les stations et les villages qui avaient jailli de part et d’autre de la route. D’autres familles fuirent les conflits qui avaient cours le long de la route du bétail pour aller s’établir dans l’est et dans l’ouest. Les dernières grandes migrations des gens du désert originaires de cette région se produisirent à la fin des années 1950 et au début des années 1960, et les endroits où ces familles s’établirent marquèrent le périmètre du « Pays » de la Canning Stock Route. Ces lieux sont aussi devenus, dans les décennies subséquentes, des sites de renaissance artistique et culturelle du fait que des hommes et des femmes aborigènes y ont initié de nouveaux mouvements artistiques qui ont redéfini l’art australien. La Canning Stock Route, cette « route unique », fournit un point de référence singulier (à la fois dans l’espace et dans le temps) pour les nombreuses autres routes moins visibles qui ont marqué l’histoire humaine dans les déserts australiens au XXe siècle.

En tant que frontière par laquelle des Aborigènes entraient en contact avec l’Australie, la Canning Stock Route est devenue à la fois un canal et un symbole de l’histoire elle-même. S’il n’existe pas de « peuple de la Canning Stock Route », celle-ci est cependant devenue un point de référence commun pour une constellation de vies désarticulées par une histoire commune et unies par cette même histoire. En raison de la diversité des groupes linguistiques en présence, séparés par l’immensité du désert, l’histoire de ceux qui ont connu la route du bétail a échappé aux anthropologues et aux historiens. Elle n’a existé que d’une manière fragmentée, dans des archives et autour de feux de camp. Par les divers volets et médias de ce projet, des voix – en langues Martu, Kukatja, Wangkajungka et Walmajarri – sont venues des confins du désert occidental, des marges de « l’histoire » australienne, pour repeupler la route du bétail avec les hommes et les femmes qu’elle a jadis vus circuler et les histoires qui les accompagnaient.

Retour au Pays

Le projet Canning Stock Route de l’organisme FORM[5], à partir duquel a été créée l’exposition Yiwarra Kuju…, a commencé en 2006. C’était alors un projet modeste inspiré d’une philosophie de développement communautaire, qui visait à donner une formation ou du perfectionnement professionnel à de jeunes Aborigènes dans le cadre de la collecte d’importants récits culturels et historiques réalisée auprès d’artistes accomplis. Le but était de les collecter à la fois pour la postérité et pour préparer une exposition à petite échelle de peintres du désert d’Australie-Occidentale qui donnerait aux Australiens une perspective aborigène sur la route du bétail.

Au milieu de 2007, après avoir abondamment consulté les collectivités durant l’année précédente, le projet Canning Stock Route a entrepris sa principale phase de recherche : il s’agissait de conduire les gardiens du désert du Pays à parcourir la route du bétail et à reraconter son histoire. Au cours de ce voyage de retour au Pays d’une durée de six semaines, l’équipe du projet – des cinéastes, un photographe, moi-même (anthropologue) et de nombreuses personnes pour assurer le soutien médical, logistique et technique – a arpenté la route du bétail avec plus de 60 artistes et conteurs aborigènes. Nous avons parcouru 1 850 kilomètres, de Wiluna à Halls Creek, nous arrêtant à des endroits significatifs, et documentant au moyen de récits, peintures, films et photographies les points de vue des Aborigènes sur les lieux, l’histoire et la myriade de significations qu’avait pour eux cette route.

Au cours de la réalisation du projet et au fil de cette collecte de récits aborigènes, il devint clair que les peuples aborigènes devaient jouir de plus nombreuses occasions d’agir comme médiateurs de ces récits. De jeunes cinéastes et photographes indigènes en devenir étaient partie prenante du processus de documentation et se sont joints à l’équipe à diverses étapes du voyage, où des professionnels de l’industrie et leurs propres aînés leur ont servi de guides. Le mentorat s’est accompli des deux côtés. Les linguistes et leaders culturels aborigènes d’expérience Putuparri Tom Lawford et Ngalangka Nola Taylor ont collaboré avec les chercheurs non aborigènes pour s’assurer du bien-fondé culturel des processus de recherche entrepris.

L’équipe du projet s’est arrêtée à divers points clés le long de la route du bétail pour installer de grands campements où les Aborigènes pouvaient prendre le temps de peindre leur Pays, dans leur Pays. Certains artistes en étaient à leur premier retour dans ces lieux du désert depuis qu’ils les avaient quittés pour s’installer dans les missions ou stations des décennies auparavant. D’autres en étaient à leur dernier voyage en ces lieux. Pour les jeunes Aborigènes qui prenaient part au projet, il s’agissait parfois de leur première expérience dans leur Pays. Pour tous, ces grands rassemblements constituèrent des expériences émouvantes et galvanisantes. Ils étaient aussi le coeur créatif du projet : il en ressortit plus de 120 tableaux, un nombre incalculable d’heures d’histoires orales et de vidéos, et plusieurs milliers de photographies.

Ce voyage a conduit à une inversion de l’histoire, celle des processus qui ont amené les Aborigènes à quitter leur Pays, qui ont séparé les familles et ont fourni aux Australiens une version de l’histoire dépouillée des voix aborigènes. À la fin du voyage, devant la richesse inouïe des peintures et des histoires orales recueillies, nous avons compris qu’il s’agissait là de bien plus qu’un point de vue aborigène sur l’histoire de la Canning Stock Route. En effet, notre corpus d’art et de récits aborigènes avait le potentiel de réorienter l’histoire australienne telle qu’elle avait été conçue et diffusée jusque-là. Et le National Museum of Australia l’a également compris[6].

Les récits recueillis auprès des participants au projet forment un corpus révélateur de témoignages croisés et de récits de vie marqués par un changement historique d’une ampleur inimaginable. Une autre Australie prend vie dans ces récits d’individus qui ont marché pour fuir le désert dans les années 1950 ou 1960, et qui ont assisté, non seulement à la transformation de leur monde, mais aussi à leur propre transformation, puisque, quelques décennies plus tard, ils sont devenus des artistes de réputation internationale. Les histoires racontées autour des feux de camp au cours des cent dernières années donnent une perspective différente sur les gestes de Canning et l’impact qu’a eu la route du bétail sur la capacité des Aborigènes à vivre comme ils l’avaient choisi, dans leur Pays. Même si la plupart des récits rapportent en détail la vie domestique avant le contact avec les Blancs, ils sont ponctués par le souvenir de ces premiers contacts. Les conflits et la mésentente mutuelle qui caractérisaient ces premières rencontres dominent dans les récits recueillis ; le matériel colligé rend compte des conflits, des tueries et même des massacres à grande échelle demeurés invisibles dans les registres officiels de l’État. Ces témoignages oraux ne pouvaient pas être discrédités par les historiens du fait que les événements rapportés avaient eu lieu du vivant des familles concernées. Si les narrateurs aborigènes ne pouvaient pas toujours spécifier le moment où quelque chose s’était passé, ils pouvaient en revanche toujours indiquer l’endroit où cette chose avait eu lieu ainsi que les gens qui avaient été touchés.

Les os sont encore là, à l’endroit où ils ont tué les gens… Je suis allé voir ces os. (Peter) Kurtiji était un petit garçon ; il pleurait. Sa mère avait été tuée là. Je vous montrerai.

Patrick Tjungurrayi, artiste

Plusieurs peintures réalisées dans le cadre du projet montraient ces endroits et s’imposaient dans l’exposition comme des témoignages lumineux de ces événements. Mais ce serait mentir que de prétendre que cette contre-histoire était la préoccupation première des participants aborigènes concernés. Chaque récit recueilli, indépendamment des questions posées, était centré sur les lieux où le narrateur avait vécu, dans le désert, avec sa famille. Ces récits de vie formaient le fondement de la légitimité aborigène sur les lieux dont ils pouvaient se réclamer, et donc sur les récits ancestraux qu’ils avaient le droit de mettre en peinture. Imbriquées dans ces récits de vie contemporains et ces récits ancestraux, prenaient occasionnellement place quelques références à la route du bétail et à des événements racontés par ailleurs très officiellement dans les livres d’histoire d’Australie.

Le point central des histoires orales recueillies était la walyja (la famille) et le Jukurrpa (le Rêve), et comment ces derniers expliquent l’importance du ngurra (le Pays)[7]. Nous avons entrepris la phase de recherche en pensant que nous allions recueillir une histoire aborigène de la Canning Stock Route. Or, ce que nous avons recueilli, que ce soit avec les enregistrements audio ou vidéo et les peintures réalisées par les artistes, était entièrement différent. Nous avons rapporté des récits de Rêves qui précédaient et allaient au-delà de la frontière historique de la route du bétail, des histoires de familles séparées par la route, et d’autres portant sur le Pays qui l’entoure encore aujourd’hui. Nous avons rapporté une histoire si différente, si complexe et si riche que la route du bétail elle-même semblait être une simple égratignure à la surface du Pays. Les histoires que les Aborigènes nous ont racontées dépassent le cadre aussi bien des récits personnels, que des récits familiaux et même historiques. La Canning Stock Route dont nous avons pris la mesure par ces récits se situait presque systématiquement dans un paysage beaucoup plus riche et complexe que n’aurait pu l’offrir l’histoire. Les récits dont nous ont fait cadeau les narrateurs aborigènes plaçaient l’histoire et tous les témoignages humains dans le contexte du Rêve, du Jukurrpa.

Le Rêve est cette période de la création, dans la cosmologie aborigène, durant laquelle les êtres ancestraux circulaient sur la Terre en chantant, en se battant, en se volant, en s’aimant et en se tuant les uns les autres. Alors qu’ils se déplaçaient, leurs corps et leurs actions imprimaient des particularités au paysage : ainsi naissaient les plans d’eau, les rivières, les montagnes et les arbres. Ces déplacements et actions établissaient en même temps les lois spirituelles et sociales qui continuent de régir les sociétés aborigènes d’aujourd’hui. Le Jukurrpa, sous la forme de ces récits, constitue un réseau élaboré de Rêves ou de « pistes chantées » qui parcourent le désert[8]. C’est la connaissance de ces chants qui permettait aux gens de trouver leur chemin dans le désert – aussi bien physiquement que spirituellement –, de trouver de l’eau et de la nourriture, et de donner un sens à leur monde. Ces pistes chantées étaient les cartes que les gens transportaient dans leur tête, et ce sont ces cartes immatérielles que Canning utilisa sans le savoir pour créer sa propre carte du désert (Figure 2), lorsqu’il enchaînait les Aborigènes ou faisait appel à leur connaissance des points d’eau[9].

La carte qu’a tracée Alfred Canning de la longue route parcourant le désert d’Australie-Occidentale, la Canning Stock Route, que l’on a présentée et effacée de différentes façons dans l’exposition, est le genre d’objet que les musées exposent et que les manuels mentionnent comme faisant partie de l’Histoire. Pourtant, cette carte, en dépit de l’autorité et de l’efficacité de son auteur à reproduire le tracé d’une route pour convoyer du bétail, ne révèle rien du monde désertique qu’elle traverse. Mis à part le corridor commercial que Canning était payé pour surveiller, cette carte ne dit rien sur le peuple aborigène, ni sur les frontières ou les connaissances qui définissent ce vaste espace. De chaque côté du canal que constitue la route du bétail, le Pays semble vide. Cette image cristallise la vision coloniale par excellence : elle met uniquement en lumière les ressources utiles et efface les obstacles humains ou éthiques alentour. C’est une vision que les récits et les oeuvres d’art réunis dans le cadre du projet ont redéfinie collectivement à partir d’une perspective aborigène. Cette façon de voir a aussi été inversée par des peintures individuelles. L’oeuvre Minyipuru (figure 3), qui sert de couverture à ce numéro, réalisée par les artistes Martu Mantarrar Rosie Williams, Jugarda Dulcie Gibbs et Muni Rita Simpson, inverse élégamment la logique de la carte de Canning, sur laquelle le tracé de la route du bétail était très détaillé, mais le Pays de chaque côté laissé en blanc. Ici, la route du bétail est représentée par une cicatrice rouge au travers du Pays, mais elle est entourée d’une abondance de points d’eau et des lieux de Rêve des Minyipuru (Sept Soeurs). La perspective est renversée, et une autre histoire, une autre autorité, a préséance. Cette oeuvre fournit à elle seule le modèle conceptuel de toute l’exposition.

Figure 3

Minyipuru, de Mantarrar Rosie Williams, Jugarda Dulcie Gibbs et Muni Rita Simpson

Le Pays comme logique de conservation

Si la Canning Stock Route sert de point de référence interculturel dans plusieurs oeuvres d’importance de la collection, dans la plupart des tableaux, elle demeure sans nom et invisible, tant comme point de repère que comme objet de récit. La plupart des oeuvres produites pour l’exposition n’entrent pas dans la catégorie des peintures « historiques » qui ont rapport avec la Canning Stock Route. Ces oeuvres éclairent plutôt le monde qu’elle traverse, le Pays où l’histoire australienne s’est constituée. Notre processus de conservation a débuté avec la reproduction de la carte de Canning sur du papier ciré dans un théâtre de Perth. Nous avons ensuite disposé les peintures selon leur relation géographique avec la ligne de Canning. La collection de tableaux avec laquelle nous travaillions est devenue, tout comme l’oeuvre Minyipuru, une brillante inversion de la carte de Canning. Les peintures remplissaient l’espace de chaque côté de la route du bétail avec une abondance telle de savoir aborigène que la mince ligne que formait la route de l’homme blanc semblait se dissoudre. Il nous est apparu, en regardant les peintures disposées au sol, que c’était précisément l’effet que devait produire l’exposition.

Notre défi était de trouver une façon de projeter à la fois cette vision et les concepts aborigènes qui la sous-tendaient dans un espace tridimensionnel. Les concepts de Jukurrpa, de walyja et de ngurra ne se rendent pas facilement en anglais, et notre défi était de faire en sorte qu’ils animent et ancrent l’exposition sans la rendre trop anthropologique ni trop didactique. Le groupe de conservateurs[10] a tenté de classer les peintures par thème, ou encore selon les familles ou en fonction de Rêves particuliers. Or, chacune de ces options s’est révélée boiteuse, soit qu’elle demanda trop d’explications, soit qu’elle n’offrit simplement pas une expérience esthétique intéressante. Il devint alors clair que la seule façon de structurer le récit était de le faire autour du principe organisateur qui structurait tous les autres : le Pays[11].

Le Pays, tout comme les peintures qu’en font les gens aujourd’hui, est une forme de mémoire : la mémoire d’une famille ; celle des événements qui ont marqué une enfance ; celle des voyages réalisés par les ancêtres ; celle des tensions et des conflits d’un monde en mutation. Les récits historiques, mythologiques, familiaux et personnels se superposent et se sédimentent là où ils sont nés : ils ne se divisent pas en divers moments ou en différentes catégories de réalité.

Plutôt que de monter une exposition forçant l’expérience aborigène à se mouler dans une chronologie facile à assimiler ou dans des mouvements narratifs linéaires, nous avons laissé les peintures structurer le déploiement du récit dans l’espace muséal. Le Pays que les artistes avaient peint deviendrait le Pays que les visiteurs parcoureraient et découvriraient : il deviendrait l’architecture de l’expérience des visiteurs. La galerie temporaire du National Museum of Australia est devenue une carte vivante du désert dans laquelle les peintures provenant des sites à l’ouest de la route du bétail occupaient le mur de gauche, tandis que celles se référant à l’est de la route du bétail tapissaient le mur de droite. Les visiteurs entraient dans l’exposition par ce qui était devenu le sud et, tout au bout de l’espace, ils atteignaient la partie nord du Pays et ses habitants.

Afin de maximiser le sentiment de vasteté des lieux, nous avons travaillé avec les concepteurs de l’exposition de sorte à préserver des lignes de visibilité longitudinales et transversales, tout en réduisant au minimum le nombre de murs intérieurs dans l’exposition[12]. Là où il fallait des murs intérieurs, comme autour du petit théâtre ou du Pays autour de Kunawarritji, les murs étaient incurvés pour refléter la conception indigène de ce lieu comme le « nombril du Pays ». Les peintures installées sur ces murs intérieurs ont été encastrées, afin que ces derniers deviennent partie prenante de l’architecture créée par les tableaux.

Kunawarritji, qui est un lieu de rencontre traditionnel et un foyer culturel historique, est devenu le centre rayonnant de l’exposition. Ses murs extérieurs étaient illuminés par la palette dorée d’Eubena Namptijin, pionnière parmi les peintres du désert, et d’autres femmes à qui elle a appris à peindre le Pays. Trois des artistes représentées sur ces murs circulaires centraux ont appris à peindre avec Eubena et ont développé des variantes de son style. Une des peintures, réalisée par Eubena et sa fille Jane durant le projet, travail lors duquel la fille a appris et appliqué la technique de pointillage de sa mère, met en évidence ce que la peinture du Pays est devenue, à travers l’enseignement et le partage d’un style pictural : une source de transmission et de continuité culturelles. D’autres peintures ont été disposées en lien les unes avec les autres pour maximiser la visibilité de ces processus sociaux intangibles. Dans ces relations entre les artistes et leurs peintures, entre le récit et le style, le Pays émerge comme un système visible de significations et de valeurs qui se voient renouvelées par les gens du désert sous la forme d’une culture matérielle issue d’une histoire coloniale et s’articulant aujourd’hui avec les marchés mondiaux (Carty 2011a).

Plus important encore, ces peintures ont mis en évidence le Pays comme un concept enraciné dans les expériences aborigènes de parenté. Les visiteurs de Yiwarra Kuju… étaient invités à pénétrer à l’intérieur de la structure circulaire centrale, à se rendre derrière les peintures et à découvrir la parenté aborigène et les notions de famille décrites et commentées sur les murs intérieurs. En tant que témoignage ethnographique et d’histoire sociale encastré dans l’art, le module Kunawarritji représentait les dissentions quant aux catégories ou à la conservation que l’exposition avait fait émerger. Les artistes et les participants au projet livraient également, dans des installations vidéo disposées sur les murs intérieurs, des récits émouvants sur la séparation de leurs familles au cours de l’histoire de l’Australie du XXe siècle. Là, en se fondant aux peintures, la logique du monde aborigène ainsi que l’intimité et la primauté de la famille (walyja) permettaient d’ancrer l’expérience muséale complexe pour les visiteurs en des termes qui leur étaient familiers.

Les visiteurs étaient invités à effectuer des rencontres variées sur le thème du Pays au sens large. Alors que le cercle central se voulait accueillant pour les visiteurs, il était important qu’ailleurs dans l’exposition ceux-ci ne se sentent pas les bienvenus. À Kumpupirntily (lac Disappointment), nous avons délibérément construit un ensemble de murs angoissant. Kumpupirntily est un endroit très dangereux pour les Aborigènes : ils évitent de s’y rendre par crainte des Ngayurnangalku (entités cannibales) qui vivent sous la surface du lac (Tonkinson 1978 : 20). Pour faire vivre aux visiteurs l’expérience de cet endroit puissant et troublant, les peintures étaient imbriquées dans les murs, et ces derniers ont été disposés très près les uns des autres, à des angles disjonctifs. Ainsi, il n’y avait aucun endroit où le visiteur puisse se placer à une distance confortable pour contempler ces oeuvres d’art ou histoires troublantes. Comme nous l’avions souhaité, les visiteurs hésitaient avant d’entrer dans cet endroit et en ressortaient assez rapidement. Un objectif de l’équipe des conservateurs était de faire évacuer l’idée que les Rêves des Aborigènes ne sont que le produit d’un passé mythologique, ou juste des récits bizarres qu’il suffit de rejeter. Le Jukurrpa n’est pas un « mythe » que l’on peut faire contraster avec les notions européennes d’une « histoire » qui a réellement eu lieu. Pour les artistes concernés, le Jukurrpa a une primauté ontologique qui constitue la base même de leur existence passée et présente, et les événements historiques sont interprétés en relation avec le Jukurrpa.

Un autre mur linéaire, conçu pour présenter les oeuvres des femmes sur le thème des pistes chantées des Sept Soeurs, a été suspendu à travers l’espace dans la direction que les aïeules prenaient à travers le désert, soit d’ouest en est. Il surplombait l’exposition pour mettre en évidence le rôle que le Jukurrpa joue sur la conception du Pays, et avait aussi pour but, tout comme les peintures du lac Disappointment, de réorienter le corps et la perspective du visiteur en relation avec ces oeuvres. Les Sept Soeurs, à la fin de leur voyage sur Terre, sont montées au ciel et sont devenues la constellation d’étoiles que les Occidentaux appellent les Pléiades. Les visiteurs, les yeux rivés sur une ligne se situant plus haut que celle où l’on place habituellement les oeuvres d’art, étaient invités à établir une connexion entre ces peintures comme ils le feraient entre les étoiles, la nuit. Au son des chants des femmes Martu qui déclamaient en boucle les vers des Sept Soeurs, les visiteurs étaient invités à contempler ces peintures contemporaines du désert en lien avec les grands textes sur la création du continent australien, et aussi comme la plus récente interprétation de ces derniers. Kit Messham-Muir dit en effet que « lorsque des musées présentent leurs objets d’une façon qui permet autant de les “sentir” que de les “lire”, ils attirent les visiteurs dans la sphère conceptuelle et analytique à partir de la sphère sensorielle » (cité dans Trinca et Wehner 2006 : 6.1). Les modules du lac Disappointment et des Sept Soeurs avaient précisément cette intention. En rompant avec le côté familier de « l’art aborigène », nous souhaitions que les artistes bénéficient d’une plus grande opportunité de communiquer leur art dans leurs propres termes.

Intimité

Du fait du travail collaboratif instauré dès le départ dans le projet Yiwarra Kuju…, les artistes comprenaient qu’ils interpelleraient directement leur auditoire ; il était donc important que les visiteurs comprennent qu’ils étaient personnellement interpellés.

Un des principaux problèmes posés par la présentation de l’art aborigène en Australie est que, dans le but de renforcer le présupposé voulant que les peintures du désert soient des oeuvres d’art visuel, les énoncés d’intention des artistes sont généralement exclus des expositions. Ainsi, on élimine souvent de l’information – en raison de son caractère « ethnographique », à connotation négative – qui serait pourtant essentielle à la compréhension de ce qui rend en soi la peinture si intéressante. Les vignettes des oeuvres de Yiwarra Kuju… visaient à rejeter cette politique minimaliste et souvent réductrice. À l’aide d’un système de tuiles, nous avons conçu des vignettes personnalisées et détaillées pour chaque peinture en fournissant une multitude de points d’accès aux visiteurs désireux d’en savoir plus sur l’art du désert. Chaque vignette était constituée de quatre à cinq tuiles, et comprenait une photo de l’artiste, une courte biographie, l’histoire derrière la peinture, une carte illustrant le lieu représenté par la peinture, et éventuellement un schéma pour aider les visiteurs à déchiffrer la peinture. Même si toutes les peintures n’avaient pas besoin d’autant d’explications, la politique générale de l’exposition était de développer chez les visiteurs le sentiment qu’ils étaient invités et autorisés par les artistes à s’investir et à interpréter les peintures du désert comme des actes de communication, et pas simplement comme « de l’art ».

Il était important que les visiteurs aient le sentiment de se trouver en territoire habité. Si des photos des artistes accompagnaient chaque oeuvre, ceux-ci occupaient aussi l’espace sur toutes sortes d’autres médias. Le musée était habité de voix humaines : des voix qui chantaient, des voix qui parlaient dans des langues aborigènes grâce à la bande-son de courts métrages qui passaient en boucle dans les diverses installations de l’exposition. L’importance des installations sonores et visuelles de l’exposition était cruciale pour que soit assurée la primauté des voix aborigènes ; ces voix – parlées ou chantantes, tristes ou rieuses – formaient le tissu affectif ambiant qui assurait la cohérence de l’exposition visuelle[13].

Les peintures du désert, sur lesquelles les artistes passaient tendrement leurs doigts pour les retracer lorsqu’ils expliquaient leur signification, sont habituellement transformées – dans les galeries d’art ou les musées – en abstractions à contempler de loin. Les idées des conservateurs, ou encore les exigences de conservation des oeuvres, neutralisent bien souvent la capacité de ces peintures à agir dans le monde, à agir sur des visiteurs. Yiwarra Kuju… a tenté de remettre en question ces conventions en amenant les visiteurs plus près ou plus loin des peintures, en les obligeant à positionner leur corps et leur esprit en lien avec les objets qu’ils découvraient. Si nous avons réussi à réduire la distance entre les visiteurs et les oeuvres d’art de différentes manières, nous avons aussi tenté de trouver des façons d’impliquer les visiteurs plus physiquement avec l’histoire qui leur était racontée.

La pièce maîtresse des innovations techniques de Yiwarra Kuju… était une gigantesque installation multimédia interactive – « Une route » − qui créait une autre exposition à l’intérieur de l’exposition principale. Elle était composée de dix écrans tactiles, disposés selon le tracé de la Canning Stock Route et fonctionnait comme un immense iPad de huit mètres de long. Une reproduction de la carte originale d’Alfred Canning de 1906 servait d’image de base ; mais dans l’esprit de l’exposition, du sable numérique envahissait la carte, comme si le désert que Canning souhaitait cartographier réclamait ses droits. Les visiteurs étaient invités à creuser avec leurs mains et leurs doigts pour dégager les grandes histoires du Pays qui manquaient à la carte de Canning ou que la route du bétail avait effacées. À travers les détails de cette carte historique, auxquels se juxtaposaient des images satellites du Pays ainsi représenté, l’histoire du Pays débordait et renversait la vision coloniale d’une terre vide. Des centaines de photos, récentes et historiques, surgissaient du sable, menant à d’autres récits et oeuvres d’art qui ne trouvaient pas place sur les murs du musée. Les visiteurs pouvaient aussi découvrir quelque 140 courts métrages, dont plusieurs réalisés par les cinéastes aborigènes émergents formés dans le cadre du projet[14]. Cette nouvelle technologie leur procurait un forum pour communiquer leur vision de la vie à des auditoires non aborigènes et faire entendre leur propre voix, authentique et contemporaine[15].

À mesure que les visiteurs naviguaient d’un écran à l’autre, ils se creusaient un chemin numérique à travers les diverses couches du Pays ; ils établissaient des liens, menaient leurs propres recherches et poursuivaient leurs intérêts toujours plus profondément dans la logique du Pays. Ce faisant, l’interactivité avec les voix aborigènes contemporaines renforçait la prémisse de l’exposition, à savoir que l’histoire ne se situe pas dans le passé, mais qu’elle vit plutôt aujourd’hui dans les relations entre Aborigènes et non Aborigènes. Plus important encore, cette interactivité offrait aux visiteurs une confirmation physique, corporelle, qu’il était possible de prendre part à cette histoire, de s’y impliquer et de la partager. Nous espérions que les visiteurs aient envie de retourner dans l’espace d’exposition avec le sentiment d’être mieux outillés pour trouver un sens à la culture aborigène et aborder l’histoire australienne d’une façon nouvelle.

La prémisse muséale de Yiwarra Kuju… était d’utiliser une route non aborigène, la Canning Stock Route, comme l’échafaudage transculturel sur lequel se développerait une compréhension du Pays. Cette route a procuré aux visiteurs une histoire et des concepts familiers, comme la famille et le foyer, autour desquels ils ont pu structurer leur propre expérience. Les concepts aborigènes de ngurra, walyja et Jukurrpa sont enchâssés dans la conception de l’exposition et se cumulent de manière non linéaire à mesure que l’on se déplace dans l’espace ; ainsi, ils permettent aux visiteurs de se déplacer entre les diverses significations du Pays. En ce sens, la logique aborigène émergeant de Yiwarra Kuju… rejoint la notion de flâneur proposée par Witcomb (2003 : 20-21) pour décrire le visiteur de musée : plutôt que de « lire » les significations déployées pour lui, le flâneur entre dans le processus de recherche de significations pour découvrir le monde par son propre déplacement à travers celui-ci.

Mettre en scène des visiteurs

L’idée derrière Yiwarra Kuju… était tout autant de mettre en scène un public que de mettre en scène une exposition. Le nombre record de visiteurs de l’exposition[16] et le calendrier de tournée subséquent dans trois autres villes australiennes permettent de conclure que non seulement ces choix de conservation étaient conformes aux principes aborigènes, mais encore qu’ils se sont révélés efficaces pour l’aspect communication avec le public.

Le seul public que l’exposition n’a pas réussi à rejoindre était constitué d’une poignée de galéristes et d’historiens de l’art qui ont eu du mal à voir autre chose que le manque d’éclairage. Yiwarra Kuju… était sombre – probablement plus sombre que toute exposition précédente sur les peintres aborigènes du désert. Plusieurs historiens de l’art se sont plaints à moi de cette décision. L’objet de la plainte était que le niveau d’éclairage reflétait une perspective ethnographique en ligne directe avec les pratiques du musée qui faisaient du peuple représenté un « autre », le mettant ainsi à distance (Fabian 1983). Or, un examen sommaire du contenu de l’exposition leur aurait démontré le contraire. Il faut dire néanmoins que nous étions conscients de ce qu’impliquait cet éclairage, et que nous n’avions pas à l’origine l’intention de faire en sorte que l’exposition soit aussi sombre. Nous savions qu’une salle sombre serait interprétée par les visiteurs australiens du monde de l’art d’un point de vue ethnographique. Toutefois, durant le processus d’installation, le technicien aux éclairages a essayé différentes configurations, et nous nous sommes rendu compte que plus la salle était sombre, plus les tableaux se trouvaient à éclairer l’espace plutôt que d’être éclairés par celui-ci. En effet, plus la salle était sombre, plus les tableaux rayonnaient sous l’éclairage et plus les murs du musée disparaissaient. En ce sens, l’éclairage canalisait toutes les autres décisions de mise en exposition et les unifiait tout en conférant un sens théâtral à l’espace. L’éclairage parvenait ainsi à créer un lieu, un autre Pays.

Plutôt que de suivre la convention en vigueur à la National Gallery of Australia pour ce qui est de l’art contemporain, laquelle prévoit que les tableaux soient éclairés du dessus par une lumière naturelle « proche de celle dans laquelle les oeuvres ont été créées » (Radford 2010 : 7), Yiwarra Kuju… a été conçue volontairement comme un espace théâtral. Nous voulions éclairer l’intention des artistes plutôt qu’offrir une expérience brute des conditions de production des oeuvres. L’exposition devait offrir une expérience, et pas juste des raisons pour lesquelles cette terre est habitée et profondément chargée d’histoire. L’éclairage a été un élément évolutif de ce processus. L’effet enchanteur de cet éclairage sur le public semblait cohérent à la fois avec l’intention et avec la politique contemporaine sur l’art et les artistes[17]. En tant que conservateurs de l’exposition, nous avions le sentiment que l’éclairage servait à contrer, plutôt qu’à renforcer, les conventions muséales et les préoccupations relatives aux expositions ethnographiques statiques. Les sondages réalisés à la fin de l’exposition et les rétroactions des visiteurs portent à croire que le public a approuvé nos choix, puisque les visiteurs mentionnaient presque toujours l’éclairage comme un facteur clé de leur expérience et du plaisir ressenti à visiter l’exposition. Dans ce contexte, la réaction de mes pairs du monde de l’art m’a conduit à me questionner : sommes-nous prêts, dans la « nouvelle muséologie », à affronter ces moments où les concepts indigènes et leurs auteurs entrent en conflit, non pas avec le champ « ethnographique », mais avec les conventions muséales de ce qui est « contemporain » ?

« Consultation » ou collaboration ?

Les historiens de l’art qui se sont focalisés sur l’éclairage sont passés à côté de la logique d’ensemble de Yiwarra Kuju…. Il ne s’agissait pas d’une exposition d’art montée dans un musée d’histoire sociale. Il ne s’agissait pas non plus d’une exposition anthropologique pimentée d’un volet artistique. Ce n’était pas plus une exposition qui incluait ou présentait de l’art aborigène, mais bien une exposition structurée, conçue et définie par cet art. Ce n’était pas une exposition sur l’art aborigène, mais une exposition s’efforçant d’éclairer ce dont traite cet art. Chaque décision de conservation au sujet de l’exposition visait à laisser ces tableaux résonner et communiquer avec leur public dans les termes définis par ceux qui les avaient faits.

En définitive, le geste collaboratif à la base de Yiwarra Kuju… a consisté à prendre les artistes du désert occidental au sérieux, à les laisser remettre en question les idées d’art et de mise en exposition ainsi que l’architecture même de l’expérience muséale. À chaque étape du processus, malgré la participation importante de conservateurs non indigènes, les artistes et conteurs aborigènes et les praticiens du multimédia ont signé les idées, le contenu, la structure, les principes politiques et l’échelle de l’exposition. En effet, l’exposition avait d’abord été conçue comme une exposition à petite échelle qui serait présentée dans des centres régionaux. Elle avait été conçue comme une exposition d’art qui amènerait à réfléchir à l’histoire aborigène de la Canning Stock Route. Après notre voyage de retour au Pays de six semaines en 2007, il était clair que la nature ou l’échelle de ce qu’avaient à conter les participants aborigènes étaient tout autres. Tout au long de ce premier voyage, les participants réitéraient constamment qu’ils avaient d’autres histoires à raconter et qu’il fallait faire participer d’autres personnes au processus. Nous sommes donc retournés rencontrer ces autres personnes ; nous avons visité d’autres communautés ; et nous avons recueilli plus d’histoires et d’oeuvres encore afin de combler les failles de la conception de l’histoire par les Aborigènes. Ce processus s’est étiré sur deux autres années, alors que le format et les voix de l’histoire s’ajoutaient, se transformaient et se raffinaient dans le cadre d’un programme d’engagements communautaires en constante expansion.

Depuis l’initiation du projet en 2006, plus de 50 ateliers différents se sont tenus avec les communautés, les artistes et l’équipe du projet. Au cours des mois qui ont précédé la finalisation de la conception de l’exposition, l’équipe de conservateurs s’est engagée dans un processus d’approbation avant-gardiste pour s’assurer que chaque objet d’art, photo, vidéo, vignette et histoire de l’exposition recevait l’aval des artistes, des conteurs, des aînés et des organisations aborigènes participant au projet. Ce processus exhaustif a amené deux changements, structurellement mineurs mais culturellement importants, au concept de l’exposition.

Il n’est pas aisé de travailler avec un tel degré de consultation et de collaboration. Le processus en est complexe et imprévisible, en plus de prendre du temps et d’être coûteux : aucun de ces éléments n’est souhaité par les galeries ou les musées dans la planification d’une exposition. Ce degré d’engagement ne se termine pas avec la fin de l’exposition, mais s’entretient à long terme dans le cadre d’une relation. Pour ce qui est du projet Canning Stock Route, le processus se poursuit encore aujourd’hui, des années après l’exposition, puisque tout le contenu documenté pour le projet est retourné aux communautés sources sous forme d’archives numériques, voire même, dans les communautés éloignées, sous la forme d’une tablette ou d’un téléphone intelligent que les gens peuvent utiliser pour accéder au contenu de l’exposition[18].

En Australie, le peuple et les communautés aborigènes sont continuellement « consultés » par les musées et les galeries, mais le degré avec lequel ils participent à la conception et à l’orientation des grandes expositions donne à réfléchir. Souvent, la consultation se limite à un moyen de légitimation administrative ou politique d’une exposition déjà conçue, plutôt que d’opérer comme un moyen de mettre sur pied des expositions plus authentiquement collaboratives. Au-delà de l’exposition elle-même, il est à espérer que Yiwarra Kuju… saura, au fil du temps, convaincre les grandes institutions australiennes que la seule façon de réunir des contenus d’avant-garde est d’investir dans des processus de conception d’avant-garde et de les mettre en pratique. Le succès de Yiwarra Kuju… a démontré qu’un degré de collaboration comme celui-ci peut et devrait être vu comme la pierre angulaire du processus créatif dans l’élaboration des futures expositions.

Appendices

Notes

-

[1]

J’écris « Pays » avec une majuscule pour marquer la différence sémantique que revêt ce terme, en langue aborigène, par rapport à son sens courant.

-

[2]

Le premier ministre Howard a refusé, d’une manière assez notoire, de s’excuser auprès de la « Génération volée » des enfants aborigènes retirés de force de leurs familles conformément aux politiques d’assimilation prônées par les gouvernements précédents.

-

[3]

En exergue au site du Canning Stock Route Project (www.canningstockrouteproject.com), disponible le 22 décembre 2014.

-

[4]

Gracieuseté de FORM et du Musée national d’Australie (NMA). Nos remerciements particuliers à Po Sung.

-

[5]

Pour plus d’information sur le projet de FORM, voir le site (www.canningstockrouteproject.com), disponible le 22 décembre 2014, ou la publication traitant de ce sujet (La Fontaine et Carty 2011).

-

[6]

Le NMA a estimé que les collections d’histoires orales, d’art et de nouveaux médias étaient assez importantes pour non seulement présenter Yiwarra Kuju…, mais également acquérir la totalité des archives du projet, connues aujourd’hui sous le nom de « collection de la Canning Stock Route », à partir desquelles l’exposition a été mise sur pied. En plus des peintures et des oeuvres d’art, la collection comprend plus de 250 récits, des centaines d’heures de vidéo, environ 150 courts métrages, plus de 20 000 photographies ainsi que tous les documents historiques réunis dans le cadre du projet.

-

[7]

J’ai écrit abondamment ailleurs sur l’importance de la walyja dans le projet Canning Stock Route (Carty 2011b) ainsi que sur sa relation avec l’histoire de l’art aborigène et les thèmes de l’exposition. Pour cette raison, je ne développerai pas cet aspect ici.

-

[8]

Le terme « pistes chantées » (songline), popularisé par le roman éponyme de Bruce Chatwin (The Songlines) – traduit de l’anglais par Jacques Chabert sous le titre de Le chant des pistes (Paris, Grasset, 1988) (NdE) –, rend le principe qui sous-tend les récits de Jukurrpa recueillis et mémorisés à travers les chants – un élément important de la culture orale aborigène.

-

[9]

Figure 2 : Plan original de l’exploration de la route du bétail entre Wiluna et Kimberley, 1906-1907, par A.W.Canning. Avec la permission de Landgate, Australie-Occidentale. Il nous est impossible de reproduire cette carte sur version papier pour des questions de format dans les limites du présent article, mais les lecteurs intéressés pourront la consulter sur le site Web d’Anthropologie et Sociétés (NdE).

-

[10]

L’équipe de conservation était composée de moi-même, de Monique La Fontaine et de Carly Davenport, ainsi que d’un groupe de jeunes conservateurs aborigènes – Murrungkurr Terry Murray, Louise Mengil et Hayley Atkins – qui avaient été formés durant le projet.

-

[11]

Yiwarra Kuju… n’est pas la première exposition à avoir été conceptualisée ou mise sur pied avec ces considérations à l’esprit. Voir Morphy (2006) pour une discussion sur l’exposition yolngu intitulée Yingapungapu, présentée durant la première phase du Musée national d’Australie. Une autre exposition yolngu, intitulée Yalangbara : Art of the Djang’ kawu (2010), présentait une vision aborigène du Pays à travers l’art, les récits des ancêtres et les connexions familiales.

-

[12]

L’exposition a été conçue par Freeman Ryan Design, à Sydney (Australie).

-

[13]

Lorsqu’ils ont affaire à une culture essentiellement orale, les musées juxtaposent habituellement les témoignages oraux transcrits à des comptes rendus historiques pour traiter avec égalité ces deux formes de témoignage. Néanmoins, quelque chose de crucial se perd lorsque les voix sont réduites à des transcriptions au mur, à des vignettes. Rien ne peut substituer l’autorité et la puissance affective de la voix d’un humain qui parle à un autre humain.

-

[14]

Parmi ces cinéastes aborigènes, il y avait Curtis Taylor, Clint Dixon, Kenneth « KJ » Martin et Morika Biljabu.

-

[15]

La Fontaine (2011) offre une excellente discussion du rôle et des significations des différentes technologies utilisées dans le projet.

-

[16]

Plus de 120 000 visiteurs ont vu l’exposition à Canberra. L’exposition auparavant la plus vue au National Museum of Australia avait attiré 80 000 visiteurs.

-

[17]

Par contraste, l’approche « beaux-arts » de la National Gallery of Australia, en cherchant à préserver l’état « naturel » dans lequel les objets ont été produits, pourrait être interprétée comme une démarche résolument « ethnographique ».

-

[18]

Un aspect important du projet de FORM est le « retour du contenu », par lequel le savoir aborigène collecté au cours du développement du projet est rapatrié de façon permanente. Les archives numériques (http://mira.canningstockrouteproject.com/) peuvent être consultées en ligne, sur le site d’Anthropologie et Sociétés (http://www.anthropologie-societes.ant.ulaval.ca/) et sur l’application mobile (https://itunes.apple.com/au/app/one-road-canning-stock-route/id708143626?mt=8), sites disponibles au 22 décembre 2014.

Références

- Alivizatou M., 2012, Intangible Heritage and the Museum: New Perspectives on Cultural Preservation. California, Left Coast Press.

- Anderson J. (dir.), 2011, The Cambridge Companion to Australian Art. Melbourne, Cambridge University Press.

- Attwood B. et S. Foster (dir.), 2003, Frontier Conflict: The Australian Experience. Canberra, National Museum of Australia Press.

- Carty J., 2011a, Creating Country: Abstraction, Economics and Social Life of Style in Balgo Art. Thèse de doctorat non publiée, Canberra, ANU College of Arts and Social Sciences, Australian National University.

- Carty J., 2011b, « West Side Story: Aboriginal Art History in the Canning Stock Route Country »: 178-195, in M. La Fontaine et J. Carty (dir.), Ngurra Kuju Walyja. One Country One People: Stories from the Canning Stock Route. Melbourne, Macmillan Art Publishing.

- Chatwin B., 1987, The Songlines. Coatesville, Franklin Library.

- Chatwin B., 1988, Le chant des pistes (trad. Jacques Chabert). Paris, Éditions Grasset.

- Fabian J., 1983, Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object. New York, Columbia University Press.

- La Fontaine M., 2011, « Dreaming the Future: Mirrored Reflections and the Use of Multimedia in the Canning Stock Route Project »: 196-210, in M. La Fontaine et J. Carty, Ngurra Kuju Walyja. One Country One people: Stories from the Canning Stock Route. Melbourne, Macmillan Art Publishing.

- Lavine S. et I. Karp, 1990, « Introduction: Museums and Multiculturalism »: 1-9, in I. Karp et S. Lavine (dir.), Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display. Washington, Smithsonian Institution Press.

- McIntyre S. et A. Clarke (dir.), 2003, History Wars. Melbourne, Melbourne University Press.

- Morphy H., 2006, « Sites of Persuasion – Yingapungapu at the National Museum of Australia »: 469-500, in I. Karp (dir.), Museum Frictions: Public Cultures/Global Transformations. Londres, Duke University Press.

- Morphy H., 2007, Becoming Art: Exploring Cross Cultural Categories. Oxford, Berg.

- Myers F., 1986, Pintupi Country, Pintupi Self: Sentiment, Place and Politics among Western Desert Aborigines. Berkeley, University of California Press.

- Radford R., 2010, « Director’s Foreword »: 7-8, in F. Cubillo et W. Caruana (dir.), Aboriginal and Torres Strait Islander Art: Collection Highlights. Canberra, National Gallery of Australia.

- Tonkinson R., 1978, The Mardujara Aborigines: Living the Dream in Australia’s Desert. New York, Holt Rhinehart and Winston.

- Trinca M. et K. Wehner, 2006, « Pluralism and Exhibition Practice at the National Museum of Australia »: 6.1-6.14, in C. Healy et A. Witcomb (dir.), South Pacific Museums. Melbourne, Monash University ePress.

- Vergo P., 1989, « Introduction »: 1-5, in P. Vergo (dir.), The New Museology. Londres, Reaktion.

- Windschuttle K., 2001, « How Not to Run a Museum: People’s History at the Postmodern Museum », Quadrant, septembre: 11-19.

- Witcomb A., 2003, Re-imagining the Museum: Beyond the Mausoleum. Londres, Routledge.

List of figures

Figure 1

Carte illustrant l’État d’Australie-Occidentale, la Canning Stock Route et les collectivités qui ont participé au développement de l’exposition Yiwarra Kuju…[4]

Figure 3

Minyipuru, de Mantarrar Rosie Williams, Jugarda Dulcie Gibbs et Muni Rita Simpson