Abstracts

Résumé

Cet article vise à mettre en relief la dramaturgie singulière du Projet Andersen de Robert Lepage en comparant notamment la version de 2005 à celle de 2006. Au-delà des nombreux changements repérables dans la fable, c’est la configuration des personnages et des figures en une quête ontologique qui fait toute l’originalité de ce solo polyphonique, marqué par le recours à un large éventail de moyens techniques (costumes, objets, projections, musique, sonorisation, lumière, etc.), tous à même de rehausser et de complexifier le jeu du soliste. Il en résulte une composition fondée sur l’ethos démiurgique de l’acteur-créateur qui invente un monde où la réflexion sur l’être et le paraître se révèle finalement indissociable d’un appel à l’émerveillement.

Abstract

This article aims to highlight the singular dramaturgy of Robert Lepage’s Projet Andersen, by comparing, in particular, the 2005 and 2006 versions. Beyond the numerous changes in the story, it is the configuration of characters and figures into an ontological quest that accounts for the originality of this polyphonic solo, characterized by recourse to a broad range of technical means (costumes, props, projections, music, sound, light, etc.) that enhance and enrich the soloist’s performance. The result is a composition founded on the demiurgic ethos of the actor-creator, who invents a world where reflection about being and appearance finally reveals itself to be inseparable from the awakening to a sense of wonder.

Article body

Réaliser un solo constitue un défi de taille, même pour un artiste de la trempe de Robert Lepage, et ce d’autant plus lorsque ce solo déploie un univers multiple, peuplé de créatures fantastiques et de personnages contrastés[1]. Pour Le projet Andersen[2], Lepage s’est inspiré librement de deux contes de Hans Christian Andersen, mais il y a aussi incorporé des éléments biographiques concernant Andersen lui-même sur fond de divers lieux parisiens de 1867 et de nos jours : il a ainsi créé un conte théâtral qui relate, notamment, le séjour parisien du Québécois Frédéric Lapointe, invité au Palais Garnier afin d’écrire le livret d’un théâtre musical pour enfants à partir d’un conte d’Andersen. Lepage assume l’interprétation de tous les personnages du spectacle : Andersen, Frédéric Lapointe, Arnaud (le directeur artistique du Palais Garnier), Rachid (un jeune Maghrébin) et une dryade libérée de son arbre.

L’analyse du présent article s’appuiera sur deux captations du spectacle (Ex Machina, 2005; Ex Machina, 2006)[3] ainsi que sur la version publiée en 2007[4]; nous tenterons de montrer de quelle façon Lepage a inventé un monde dont la partition verbale est en symbiose avec des « images multidimensionnelles qui, en suscitant des correspondances et des associations visuelles illimitées, donne[nt] la “parole” au regard du spectateur » (Hébert et Perelli-Contos, 2001 : 11). Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la structure du spectacle et à la fable, de sa genèse à sa stabilisation entre 2005 et 2006. Dans cette optique, nous allons d’abord examiner comment Le projet Andersen construit un univers rempli de transferts et d’antithèses entre ombre et lumière, artifice et authenticité, amour et désamour. Dans un second temps, nous analyserons comment la conception de l’espace scénique a été fortement marquée par l’utilisation et les manipulations d’une conque en tirant parti de toutes les possibilités cinétiques de la scénographie. Nous étudierons, en particulier, les interactions entre les éléments visuels, musicaux et verbaux du spectacle, entre le corps de l’acteur et les lieux concrets ou projetés sur écran, toutes interactions qui favorisent des recoupements spatiaux et temporels entre les personnages. Par son approche interartistique, Lepage, pourtant seul en scène, est ainsi en mesure d’aborder la problématique complexe des comportements humains contradictoires à même un jeu de résonances croisées, susceptibles d’aiguiser la perception, voire l’intellection des défis que comporte la quête conjointe de la beauté, de la liberté et de l’amour, thèmes au coeur du spectacle.

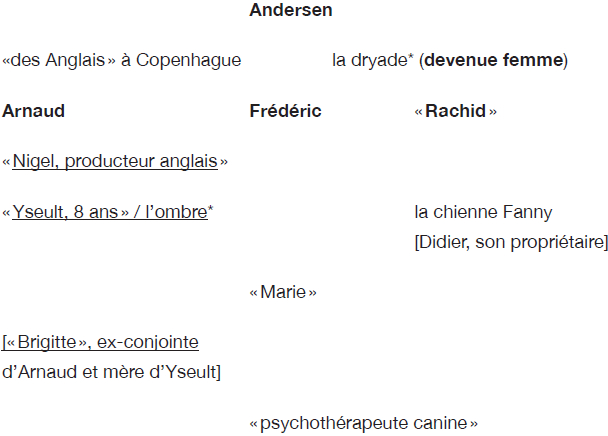

Le projet Andersen (versions 2005 et 2006). Le marronnier où vit la dryade, premier épisode du conte éponyme.

Genèse et stabilisation de la fable

Dans la version du spectacle qui date de 2006, Le projet Andersen comprend vingt-sept séquences ou tableaux, y compris un prologue et un épilogue, presque tous identifiés par un nom de lieu qui s’inscrit sur le cadre de scène inférieur dès l’amorce d’une scène. L’argument de la fable a pour pivot le voyage de Frédéric Lapointe, parti de Montréal pour remplir un contrat auprès de l’Opéra national de France, lequel contrat a pour objectif de tirer d’un conte d’Andersen la matière d’un livret; « La dryade[5] » (Andersen, 2005a), le conte choisi par l’institution parisienne, fait l’objet de cinq tableaux distribués par intervalle (aux séquences 4, 6, 12, 19 et 23), dessinant la trajectoire de la jeune nymphe sylvestre, de sa vie en milieu bucolique jusqu’à sa mort à Paris. Dès son arrivée dans la capitale française, Frédéric fait la rencontre de Rachid (séquence 2[6]), jeune homme d’origine maghrébine qui est préposé à l’entretien des cabines d’un commerce de peep-show, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble au dernier étage duquel il doit loger à la suite d’un échange d’appartements avec son ami Didier Ravot, parti de son côté pour Montréal; de plus, ce dernier lui a laissé la garde de Fanny, sa chienne dysfonctionnelle (séquences 7, 15, 18 et 25).

Sur le plan personnel, après seize ans de vie commune, Frédéric vient de se séparer de Marie qui l’a laissé pour affirmer son indépendance financière, mais aussi parce qu’il a toujours refusé d’avoir des enfants (séquences 5 et 26). Sur le plan professionnel, Frédéric est périodiquement en contact avec Arnaud de la Guimbretière (séquences 3, 8 et 25), le responsable français de la coproduction lyrique financée par diverses institutions d’Europe ainsi que par l’Opéra de Montréal; dans le sillage de ces relations hautement diplomatiques, Arnaud va confier à Frédéric le soin de convaincre les partenaires anglais de la pertinence du choix de « La dryade » en allant les rencontrer à sa place à Copenhague (séquence 9) – ce qu’il fait tant bien que mal, en profitant de l’occasion pour faire un saut au Musée Andersen (séquence 10). Trois autres séquences impliquent Frédéric : celles du prologue et de l’épilogue lorsqu’il s’adresse directement au public de la salle du Palais Garnier et celle où il téléphone à Rachid pour qu’il s’occupe de Fanny parce qu’il a dû troquer un vol depuis Copenhague pour un voyage en train, retardant ainsi son retour à Paris (séquence 11).

Le projet Andersen (versions 2005 et 2006). Avec Robert Lepage. Frédéric Lapointe promène la chienne Fanny. L’animal reste invisible et sa présence est suggérée par les secousses données à la laisse par un technicien en coulisses.

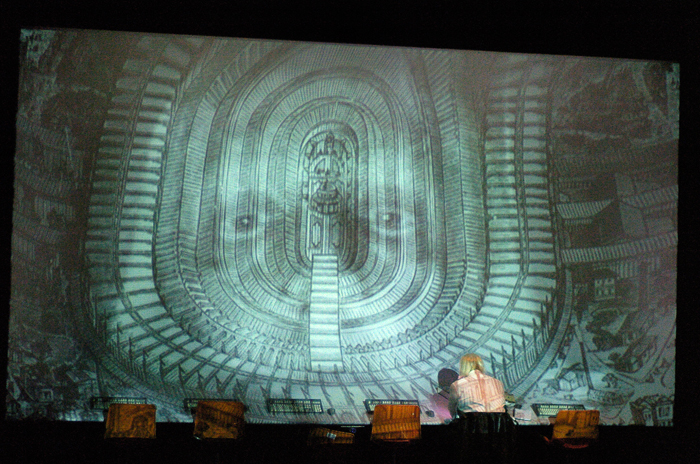

À cette intrigue centrale s’ajoutent les péripéties entourant les manigances d’Arnaud pour éjecter Frédéric, qu’il surnomme « l’albinos », de la coproduction (séquence 14) ou celles touchant sa vie privée : comme Frédéric, il est séparé de sa femme, Brigitte, avec laquelle il a eu une fille prénommée Yseult (à qui il lira « L’ombre » [Andersen, 2005b] à la séquence 16); il est, par ailleurs, aux prises avec un problème d’addiction à la pornographie sadomasochiste (séquences 8, 14, 20 et 22). Le schéma suivant permet de visualiser la constellation qui a pour noyau Frédéric :

Schéma des personnages présents / absents dans Le projet Andersen (2006)

Les noms entre guillemets désignent des interlocuteurs muets, car on n’entend que les propos de Frédéric ou d’Arnaud adressés à quelqu’un qui est présent mais invisible ou à quelqu’un au téléphone. Les noms en gras indiquent les personnages joués par Lepage. Les noms entre crochets pointent des liens d’appartenance. L’astérisque réfère aux deux personnages tirés des contes d’Andersen. Les noms soulignés renvoient aux échanges qui ont lieu à l’insu de Frédéric.

Il est éclairant, à ce stade-ci, de comparer la version 2006 du spectacle à celle de 2005 afin d’y repérer les principaux changements concernant la fable[7]. La première modification d’importance concerne l’épilogue : dans la version de 2005, c’est Arnaud qui meurt dans l’incendie du peep-show, tandis que, dans la version de 2006, la victime en est Frédéric. En fait, dans ce tableau de clôture, ces deux personnages sont substitués sans pour autant que le déroulement du spectacle en soit vraiment modifié; au contraire, le sens de la fable s’en trouve changé. Bien qu’Arnaud et Frédéric partagent une situation affective similaire – la compagne de Frédéric l’a abandonné pour son meilleur ami comme l’a fait la femme d’Arnaud –, on peut penser que la mort de Frédéric est plus tragique : il périt de la manière même qu’Andersen avait pu naguère craindre au point de toujours emporter dans ses bagages, lors de ses nombreux voyages, une longue corde lui permettant de s’échapper d’un incendie à l’hôtel. La mort de Frédéric a une autre conséquence : d’où parle Frédéric dans le prologue et l’épilogue puisqu’il ne peut guère témoigner en chair et en os d’une fable théâtrale dans laquelle il a trouvé la mort? La seule solution interprétative possible consiste à considérer son rôle devenu extradiégétique comme un fantôme de l’opéra, ce que renforce l’image spectrale du gros plan de son visage qui s’imprime sur une vue de la salle du Palais Garnier où il harangue le public. De la sorte, Lepage fait d’une pierre deux coups : il évite de sanctionner Arnaud pour ses penchants par un feu infernal aux connotations forcément moralisatrices et fait plutôt mourir son alter ego (comme lui, auteur pour le théâtre), dont le seul crime, s’il en est un, aurait été d’avoir eu « de trop grands désirs ou de trop grandes ambitions » (Lepage, 2007 : 91), mais qui périt tout bêtement parce qu’il s’est trouvé, comme le veut le cliché, au mauvais endroit au mauvais moment (séquence 27). Il n’empêche que cette interprétation ne permet pas de comprendre comment Frédéric, en tant que sujet principal de la fable, a pu savoir ce que faisaient de leur côté Arnaud et Rachid. Nous y reviendrons dans la dernière partie de l’article.

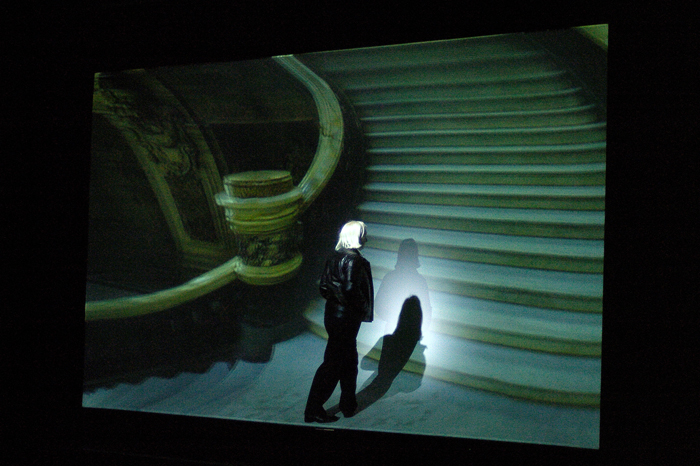

Autre substitution significative : dans la version de 2006, c’est Arnaud qui prend la place de Frédéric dans le tableau qui représente le grand hall du Palais Garnier (séquence 20). On y voit un Arnaud nerveux qui est joint au téléphone par son ami thérapeute Vincent à qui il demande un rendez-vous dans les meilleurs délais, car il a rechuté en recommençant à fréquenter des peep-shows.

En ce qui concerne Andersen, sa présence en scène est quantitativement marginale, d’autant qu’on a supprimé de la version de 2006 le tableau de la version de 2005 intitulé « Rue du Temple, Paris 2 avril 1867 », séquence brève qui montrait l’écrivain danois à la recherche d’une partenaire dans un quartier de prostituées. Dans la version de 2006, Andersen n’est finalement incarné que dans le dixième tableau, situé dans le musée qui porte son nom : on voit d’abord des valises et des objets lui ayant appartenu, que commente une voix féminine au fort accent danois, puis l’action le fait valser avec un mannequin de couturière qui représente ses amours impossibles avec la cantatrice Jenny Lind – qu’un deuxième commentaire de la même voix off avait présentée auparavant. Ce changement met l’accent sur la solitude d’Andersen qui n’a jamais vécu une relation amoureuse partagée et qui a dû se rabattre sur la fiction… et sur le plaisir solitaire pour combler ce manque, comme Frédéric avait tenté de l’expliquer maladroitement à ses interlocuteurs anglais au tableau précédent : « Oui, je sais, he never had sex in his life, but he had a lot of sex dans sa tête, because he did a lot of… plaisir solitaire […]. Non, j’invente pas ça… in the journal personnel, il y a des traces partout » (Lepage, 2007 : 39).

Un autre tableau de la version de 2005 dessine un rapport direct avec Andersen : on entend alors la lecture de « La dryade » en danois avec des sous-titres français; le rythme et le timbre de cette voix off donnent l’impression qu’on accède à un autre monde par l’entremise d’une entité qui parle depuis une époque et un lieu indéterminés, sinon d’outre-tombe. Cette voix serait, suppose-t-on, celle d’Andersen lui-même, ce qui familiarise le spectateur avec la musicalité et l’étrangeté de l’écriture de l’écrivain danois. Helene Varopoulou considère à cet égard que la mise en valeur du rythme et de la tonalité des langues étrangères dans le théâtre postdramatique contribue à une perception fragmentée du spectacle : « Ce qui tout d’abord apparaît comme une provocation ou une rupture : l’irruption de consonances parlées incompréhensibles et étrangères gagne au-delà du niveau immédiat de la sémantique linguistique une qualité propre comme richesse musicale et découverte de combinaisons sonores inconnues » (Varopoulou, citée dans Lehmann, 2002 : 144). En fait, entendre une voix supposée être celle d’Andersen crée une fantasmagorie sonore qui fait émerger dans la matérialité du monde l’immatérialité du surnaturel. De cette façon, le regard et l’ouïe du spectateur sont solidairement sollicités afin que celui-ci puisse assimiler un ensemble de stimuli hétérogènes aux nettes implications interculturelles.

Le projet Andersen (version 2005). Avec Robert Lepage. Frédéric Lapointe monte l’escalier du grand hall du Palais Garnier.

En fait, Andersen fournit à Lepage les figures d’un imaginaire qui sous-tend toute la fable, à commencer par la dryade dont le destin exemplifie la quête d’une libération d’un état de nature pour accéder, ne serait-ce qu’une nuit et au prix de la mort, à la liberté, à l’émerveillement et à la plénitude, pour ne pas dire à la jouissance absolue. On comprend sans peine en quoi ce conte valorise implicitement la nécessaire curiosité de tout artiste digne de ce nom. À cette vision illuminatrice qui trouve sa source dans les merveilles exposées lors de l’Exposition universelle de 1867 à Paris, le créateur québécois oppose « L’ombre[8] », un autre conte d’Andersen qu’il intègre à son spectacle en 2006, plus précisément dans le tableau 16. Lepage, dans les deux contes, s’emploie à mettre au jour les forces contraires qui habitent l’âme humaine en évitant de verser dans le manichéisme. Ainsi, dans la version de 2006, afin de focaliser davantage l’attention du spectateur sur cette opposition entre les côtés clair et obscur de l’existence, il confie à Arnaud la lecture de « L’ombre » à sa fille Yseult, qui le lui réclame avant de s’endormir; sa lecture faite, et à la demande de celle-ci, Arnaud en dégage la morale suivante : « J’imagine qu’Andersen tente de nous dire qu’il y a, en chacun de nous, une part d’ombre [qui], si nous la laissons nous dominer, finit par nous détruire » (Lepage, 2007 : 69). Pour le public qui connaît déjà l’obsession d’Arnaud pour la pornographie, cette scène le dévoile dans toute sa bienveillance paternelle et l’amène même à faire l’aveu indirect de sa propre part d’ombre – ce qui ne peut que nous le rendre plus sympathique à travers sa vulnérabilité.

Le projet Andersen (versions 2005 et 2006). Avec Robert Lepage. Hans Christian Andersen s’apprête à valser avec un mannequin de couturière qui représente la cantatrice Jenny Lind dont il s’était épris.

Par ailleurs, il faut noter qu’Arnaud n’est pas particulièrement avenant dans ses rapports avec Frédéric. Dès leur première rencontre (séquence 3), Arnaud pérore jusqu’à plus soif devant un Frédéric qui ne parvient pas à placer un mot : la scène caricature à l’envi ce type d’homme d’appareil dans le monde culturel parisien, infatué de sa personne et qui se comporte en beau parleur arrogant. Toutefois, il faut noter un changement concernant ces deux protagonistes entre les deux versions du tableau « Café de la Paix[9] ». En 2005, on assiste à une vive discussion entre Frédéric et Arnaud. Tout d’abord, Frédéric exprime franchement son amertume à propos du rejet de son livret par Arnaud, qui ne l’a même pas lu; il l’accuse ensuite d’être un « gestionnaire », un « commerçant » de l’art qui ne s’intéresse qu’à l’argent et qui sous-estime la culture; il lui demande enfin s’il croit en lui. Arnaud, sans détour, lui répond négativement et traite Frédéric de « paysan » et d’artiste « sans envergure ». Puis, il s’interroge à savoir pourquoi Frédéric est venu à Paris alors qu’au Québec, celui-ci jouit d’une certaine notoriété. Il lui sert aussitôt sa réponse à l’effet que Frédéric serait venu en Europe pour se ressourcer et pour se faire reconnaître, même si Arnaud concède que Paris n’est plus la capitale mondiale de la culture telle qu’elle l’a été au XIXe siècle. Finalement, Arnaud rend son livret à Frédéric avec une dernière pointe d’ironie avant de quitter les lieux sans demander son reste.

Par comparaison, la version de 2006 propose une approche plus nuancée de cette ultime rencontre entre les deux hommes, bien qu’on ne voie pas Arnaud durant la scène. La séquence 25 débute sur l’image d’un grand panier dans lequel se trouvent les chiots de Fanny qu’Arnaud avait trouvée errante dans le bois de Boulogne lors de ses déambulations nocturnes au tableau précédent. Le retour de la chienne contribue à rapprocher positivement les deux hommes car, à la toute fin de la scène, Frédéric remercie sincèrement Arnaud avant de partir avec Fanny et ses petits. Plus important sans doute, Frédéric va s’adresser à Arnaud d’égal à égal : il affiche ici une solide confiance en lui-même, car non seulement il a découvert, dans la mallette oubliée par Arnaud au peep-show, que ce dernier n’avait même pas daigné lire son livret, l’enveloppe qui le contenait n’ayant pas été décachetée, mais il a vu clair dans le jeu du fonctionnaire culturel qui a préféré s’acoquiner avec des Américains de Broadway pour mener « son » projet Andersen à terme. Avec une lucidité acquise à la dure, Frédéric laisse tomber les remarques suivantes : « De toute façon, tout ça, c’est ma faute, parce que c’est moi qui suis venu à Paris pour les mauvaises raisons. Je suis venu ici pour me faire valider… Parce que c’est ça qu’on fait, nous, les Québécois. Quand on veut être pris au sérieux, on vient se faire valider en France[10] » (Lepage, 2007 : 87).

Le projet Andersen (versions 2005 et 2006). Avec Robert Lepage. Arnaud de la Guimbretière est au Café de la Paix face à l’Opéra de Paris.

Un autre personnage a gagné en importance par rapport à la version de 2005 : Rachid. Ce dernier qui est, comme on sait, chargé de nettoyer les cabines du peep-show où il rencontre Frédéric et Arnaud se manifeste autrement dès la fin du prologue, quoique de façon anonyme, en revêtant un manteau à capuchon, pendant que se fait entendre une chanson rap au ton abrasif : il dessine alors le portrait d’Andersen auquel il superpose en rouge, à l’aide d’une bombe aérosol, des cornes, un coeur et un phallus proéminent, en signant le tout d’un R majuscule – on le verra intervenir avec pareille signature à diverses occasions durant le spectacle, mais plus significativement au tableau 21 lorsqu’il graffite sous le nom de la station de métro Invalides les mots « mais pas sans valeur ». Par ses actes clandestins, Rachid proteste à l’évidence contre la marginalisation de toute une communauté d’origine maghrébine à Paris, forcée le plus souvent d’accepter de petits boulots peu valorisants et mal payés ou, pire encore, d’être réduite au chômage. Ce personnage sert de façon accrue, dans la version de 2006, de contrepoids symbolique par rapport à la culture élitaire et consacrée qu’Arnaud représente, ce qui préfigure le rejet de la supériorité symbolique du théâtre lyrique européen par Frédéric lors du dénouement. Soulignons que l’épilogue ne se clôt pas par un chant d’opéra, mais par la reprise du même rap associé à Rachid lors du prologue.

Au terme de cette revue des principaux changements qu’a apportés Lepage entre 2005 et 2006, nous pouvons constater que l’action du Projet Andersen est constituée par l’entrelacement de quatre quêtes, trois d’entre elles assumées par des personnages que l’on suit dans leur vécu contemporain – Frédéric, Arnaud et Rachid – et une quatrième qui touche la dryade à laquelle on ne peut qu’associer Andersen, son créateur. Par le recours à des situations variées qui se succèdent selon un ordre qui semble aléatoire et, par conséquent, imprévisible, Lepage entretient un véritable suspense qui tient le spectateur en haleine. La pluralité des destins ainsi convoqués admet bien des comparaisons et des recoupements, susceptibles d’enrichir l’expérience fictionnelle du public. Tenant davantage du scénario de film ou encore d’un storyboard qui arrime des images à des situations parlées ou non, le spectacle établit, par la juxtaposition de moments clés, un contrat paradigmatique fortement ludique qui puise dans le conte comme genre une grande partie de sa fraîcheur et de sa magie, et ce même si plusieurs scènes sont à première vue triviales ou anecdotiques; c’est en fin de compte la superposition continue des situations qui construit la fable globale. Comme toujours chez Lepage, le niveau terre à terre n’est qu’une première strate à partir de laquelle fabriquer de l’étonnement et faire surgir une dimension réflexive – souvent comique –, voire une impression qui touche parfois au sublime. Nous nous tournerons maintenant vers les moyens proprement scéniques qui, justement, exploitent les potentialités sensorielles et symboliques de la fable.

Face à une mise en intrigue aux multiples rebondissements, le spectateur est à même de tirer un certain nombre d’interprétations. Par exemple, la posture artistique de Frédéric, qui est un musicien rock, consiste à trouver un juste milieu entre la culture haute (ou classique) et la musique de la marge comme le rap. Or cette tentative de conciliation est un échec, comme si les deux extrêmes ne savaient jamais reconnaître une légitimité au pôle contraire. En même temps, Frédéric s’est illusionné sur le sens à donner à son séjour parisien : il a voulu se faire valider par l’institution française alors qu’il n’aime pas les enfants auxquels est destiné son théâtre musical, et reste de la sorte en porte-à-faux jusqu’à son acte de lucidité qui, par un hasard d’une cruelle ironie, ne l’empêchera pas de partir en fumée.

L’espace scénique : interactions au sein du dispositif

Au commencement, il y a toujours le lieu chez Lepage. Le théâtre se limite, la plupart du temps, à un décor unique sinon à un plateau nu, à l’exception des pièces baroques, du vaudeville ou de l’opéra. Il est en tout cas étonnant, s’agissant d’un solo comme Le projet Andersen, d’y inventorier plus de vingt lieux différents, dont certains récurrents, qui constituent autant de matrices d’un espace voué aux métamorphoses à vue, car tous les changements sont montrés et participent ainsi de cet esprit propre à la boîte illusionniste du théâtre à l’italienne ou d’un castelet. Tous ces lieux servent évidemment de cadres aux différentes nécessités de l’intrigue, qui fait défiler, de nos jours à Paris, le Palais Garnier (salle et grand hall), le Café de la Paix, un commerce de peep-show, des stations de métro, un bureau des PTT, des parcs urbains, une chambre d’enfant et, à Copenhague, une salle de réunion, le Musée Andersen, un voyage en train, sans oublier les lieux propres à la dryade, depuis sa campagne natale jusqu’à sa venue à Paris et sa visite de l’Exposition universelle de 1867[11].

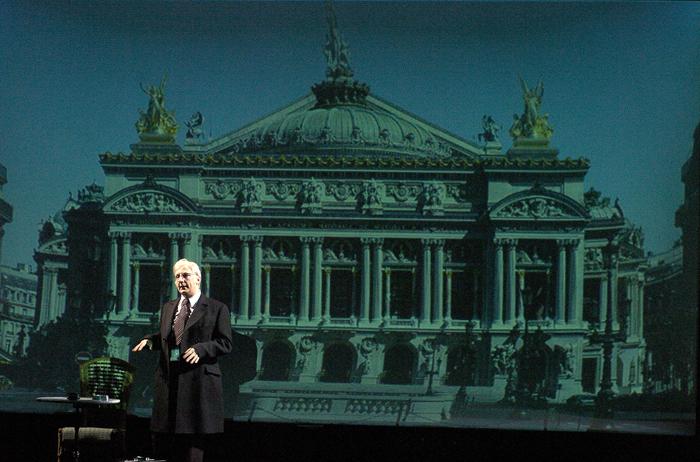

Une telle abondance de lieux nécessite un ensemble de techniques – et de techniciens en coulisses – pour assurer un rythme fluide qui permette de passer sans ennui d’un tableau à un autre. Toutefois, contrairement à ce que l’on affirme souvent quant à l’importance des nouvelles technologies dans un spectacle lepagien, la démarche du Projet Andersen est organiquement artisanale. Elle met fortement à contribution des praticables qui transitent sur des rails, des marionnettes, des costumes et des perruques, des mannequins et des accessoires, tous éléments d’une théâtralité basique, lesquels sont parfaitement intégrés aux projections fixes ou animées qui en garantissent ici l’aura. Il est vrai, en revanche, que cette production a impliqué la mise au point d’un support ingénieux, nommé conque[12], qui s’intègre parfaitement à la scénographie et qui magnifie, par les images qu’on y projette, plusieurs lieux du spectacle.

Chantal Hébert, qui a suivi de près l’élaboration de ce spectacle en 2004-2005, précise que

[l]e texte spectaculaire s’appuie sur des matériaux autres que textuels : idées, images, objets, corps en jeu, improvisations. À la fois support de l’écriture scénique et matériau initial, le lieu, bien que pouvant convoquer la technique ou la technologie comme un des éléments de construction ou de composition du spectacle (par exemple, la conque dans Le projet Andersen), place l’acteur-créateur-metteur en scène au centre du dispositif. Celui-ci est néanmoins, il est important de le rappeler, en interaction constante avec les autres collaborateurs de l’équipe associés dans un projet artistique commun[13]

(Hébert, 2009 : 32).

Lepage compose ainsi un univers où la mobilité, la superposition et la complémentarité des éléments du dispositif favorisent un rapport dialectique entre le réel et l’imaginaire, le visible et l’invisible, le présent et le passé, le tout dans une approche où le cadrage est fondamental. Ludovic Fouquet, pour sa part, avance à cet égard la remarque suivante :

L’analogie est forte entre la définition du cadrage et la conception de la scène comme espace à architecturer, à travers des éléments en volume qui sont autant de cadres. Le cadre condense de nombreuses références au castelet, à la boîte, au cadre de scène et à l’écran

(Fouquet, 2005 : 145).

En cela réside l’un des secrets de la fascination qu’exercent les créations de Lepage auprès d’un vaste public, au Québec et un peu partout dans le monde. Le créateur s’y exprime d’abord en tant que conteur, mais il ne dédaigne ni les tours de prestidigitateur ni les jeux improvisés d’un acteur polyvalent et volontiers transformiste. Insistons : Lepage prend toujours un soin jaloux à maintenir une relation au public à l’échelle humaine. Le théâtre reste premier en tant qu’art en temps réel, propice à toutes les illusions.

Lepage y parvient, entre autres, par la médiation de citations visuelles qui sont autant de signes de la réalité immédiate (le quai d’une station de métro, par exemple) ou du monde psychique d’un personnage (Frédéric caressant la projection d’une statue de femme couchée dans un parc), ou qui servent d’index tournés vers le passé (les gravures d’époque de l’Exposition universelle que visite la dryade en 1867). Selon Fouquet, l’image projetée n’est ainsi pas seulement de nature mimétique (au sens d’une reproduction du réel) :

Quel qu’en soit le format, la photographie chez Lepage ne cherche que très rarement à se faire oublier comme simulacre. Elle est fondamentalement la citation de formes croisées devant l’objectif, citation d’un pan de réel. Elle est citation qui se désigne comme citation, qui dénonce son statut énonciatif. Elle ne cherche pas à faire illusion. Lorsqu’il y a illusion, celle-ci est consciente. Lepage choisit de projeter des dessins, des peintures, des photos célèbres ou alors de travailler l’image décor dans un sens moins mimétique, jouant de la synecdoque, de l’agrandissement d’un détail

(ibid. : 107).

Le projet Andersen (versions 2005 et 2006). Avec Robert Lepage. Hans Christian Andersen est avec les valises et les autres accessoires de voyage qui sont conservés au musée qui porte son nom à Odense au Danemark.

Quelques exemples nous permettront maintenant d’examiner de plus près la stratégie audiovisuelle que déploie Lepage dans Le projet Andersen, car il ne lui suffit pas d’exhiber des images, il lui faut encore, si l’on peut dire, les faire « chanter » – pas forcément par le recours à la musique.

En effet, Lepage porte une attention constante à la sonorisation de l’espace : échos d’ébats sexuels de films pornographiques, bruits d’une rame de métro, pas d’un cheval sur le pavé, bourrasque de vent, aboiements, etc.; tous ces bruitages renforcent, certes, l’effet de réel, mais ils sollicitent aussi l’attention auditive du public et stimulent la fonction phatique de la représentation. Ce souci du détail sonore prend sa source dans le langage cinématographique, comme l’esthétique du montage qui structure la représentation en y intégrant, notamment, des fondus enchaînés[14].

Le projet Andersen (version 2005). Avec Robert Lepage. Frédéric Lapointe est dans un café Internet où il découvre des gravures de l’Exposition universelle tenue à Paris en 1867.

L’un des tableaux les plus saisissants, en termes de sonorisation (bruitage et musique), se produit au moment où Frédéric revient en train à Paris (séquence 11, intitulée « Speed »). Après avoir troqué la redingote d’Andersen pour son blouson de cuir, il « grimpe dans l’écran […]. Projection d’images en perspective d’un paysage qui défile, lentement d’abord puis de plus en plus vite » (Lepage, 2007 : 43; souligné dans le texte). Il est alors assis sur les bagages d’Andersen et il est encadré par la vidéo d’un trajet en train qui est projetée sur la conque. Les valises et le voyage en train composent un espace où s’opère un transfert identitaire d’Andersen à Frédéric, de même que le passage d’hier à aujourd’hui, par le biais d’une espèce de machine à voyager dans le temps. Après avoir donné un coup de fil à Rachid, qui lui annonce avoir reçu la visite de dealers de drogue à la recherche de son ami Didier, Frédéric prend une pilule pendant que, derrière lui, le paysage défile de plus en plus vite jusqu’à ce qu’une musique techno retentisse à tue-tête et qu’il se mette à danser frénétiquement sous les éclairs d’un stroboscope. Le rapprochement entre la vitesse du train qui accélère et le speed, une drogue qui stimule le système nerveux de Frédéric et le pousse à se mettre en état de transe dansée, oblige le spectateur à tirer un constat sur le rythme effréné qu’impose la vie contemporaine et que tout un chacun cherche à exorciser – par des moyens artificiels, par la création… ou par les deux. Il est également possible de faire un lien avec la poursuite de sensations nouvelles qui anime la dryade au point de lui enlever la vie.

Dans Le projet Andersen, l’environnement sonore admet trois fonctions : il concilie le contraste entre l’expression publique et l’espace intime, il contribue à l’effet de démultiplication des personnages et il renforce la structure narrative. L’usage de micros favorise une atmosphère de familiarité entre Frédéric et les spectateurs, tout en donnant à entendre un échange privé. Par exemple, lorsque Frédéric visite l’Institut de psychologie canine de Paris, il s’adresse directement au spectateur en même temps qu’à la thérapeute, son interlocutrice immédiate.

Un extrait du faux dialogue qui s’ensuit permet de comprendre que Lepage-Frédéric parle pour ainsi dire par-dessus la tête de la thérapeute :

(ibid. : 49 et 50; souligné dans le texte).Frédéric est assis dans un fauteuil placé dans l’écran, face au public, la laisse de Fanny dans les mains. […]

Je dois vous avouer que j’ai jamais fait ça, moi, de la psycho canine… […] Comment ça marche habituellement avec Didier? Vous posez des questions à la chienne pis c’est lui qui répond ou c’est dans l’autre sens? […]

Non, non, elle est pas stressée du tout, du tout.

Moi, ça? Ah bon, pourquoi? Est-ce que j’ai l’air stressé ou…

Bah, peut-être un petit peu, oui… Mais c’est circonstanciel parce que, disons, je suis d’humeur assez égale, moi d’habitude.

[…]

Pis y a aussi un dépaysement. C’est pas mon milieu. Je travaille pour l’Opéra de Paris. J’ai beaucoup de difficulté à m’intégrer à ça, moi[15]

Le projet Andersen (versions 2005 et 2006). Avec Robert Lepage. Frédéric Lapointe danse frénétiquement à la fin du tableau « Speed ».

Les spectateurs, qui ont été invités, dès le prologue, par Frédéric à « jouer » le rôle du public français convié initialement à la première de La bohème, mais qui, pour des raisons de force majeure, se voit offrir Leprojet Andersen en remplacement, tiennent maintenant le rôle de la thérapeute psychocanine, ce qui réclame toute leur attention pour recueillir un vaste ensemble de confidences – le tableau dure plus de onze minutes. Dans cette scène (comme dans plusieurs autres au fil du spectacle), l’usage du micro favorise l’écoute du spectateur, car l’acteur n’a nul besoin d’élever la voix, en particulier lorsque la salle est très grande, comme c’est souvent le cas lors des tournées du créateur québécois. De la sorte, Lepage préserve la familiarité, sinon l’intimité, avec l’auditoire, tout en accentuant la solitude ontologique de ses personnages. En outre, les installations microphoniques de pointe contribuent à la démultiplication des personnages, car elles rendent auditivement clairs les changements de texture, de couleur, de timbre et d’accent des personnages auxquels Lepage prête inévitablement sa voix, de façon vraisemblable et convaincante pour le spectateur. Enfin, la partition sonore du spectacle contribue au renforcement de la structure narrative : d’une part, parce qu’elle accentue les caractéristiques des espaces représentés – par exemple, les râles de jouissance, entendus dans les tableaux qui se passent dans le peep-show, ajoutent au « réalisme » de ce lieu; d’autre part, parce qu’elle favorise le glissement d’un tableau vers le suivant, comme dans le cas du passage de l’Institut de psychologie canine au tableau de « L’ombre ». À la fin de la séance psychocanine, les paroles de Frédéric sont graduellement couvertes par une musique lyrique, le rideau tombe et la musique se poursuit jusqu’à ce qu’on voie Arnaud au chevet de sa fille. La musique établit aussi une correspondance thématique assez contrastée, car ces deux tableaux portent sur des peurs profondes et sur la place des enfants : dans la première scène, Frédéric exprime ses peurs quant à l’avenir de sa relation de couple et à son rejet des enfants, tandis que, dans la seconde scène, Arnaud lit un conte épeurant d’Andersen, à la demande de sa fille, tout en manifestant beaucoup de tendresse envers elle. En somme, les interactions entre le visuel, le sonore et le verbal contribuent à la création d’un univers complexe, composé de multiples fragments dont la superposition et les interférences engendrent une dynamique particulièrement évocatrice et efficace auprès du public.

Un nouveau théâtre du merveilleux : à propos de l’ethos démiurgique de Lepage

L’art ne naît de la vie qu’à travers un art antérieur.

André Malraux, Les voix du silence

Par le choix du conte « La dryade », Lepage ancre, comme on l’a vu, sa réflexion sur l’art et la vie dans l’histoire d’une nymphe des bois qui se détache de l’arbre qui l’abrite en forêt pour faire l’expérience risquée de la réalité sensuelle d’une ville mythique comme Paris lors de l’Exposition universelle de 1867. L’histoire de cette nymphe, qui recherche une vie autre, libre et épanouissante, est un sujet apte à toucher toute personne, puisque chacun fait face quotidiennement à ses limites et à diverses dépendances, en cherchant à échapper autant que faire se peut aux faiblesses et aux faux-fuyants de l’existence humaine, trop humaine. Ainsi Lepage établit-il une correspondance entre le manque qui affecte Frédéric au lendemain d’une soudaine rupture avec une conjointe de longue date et le voyage à Paris d’Andersen en 1867, alors que l’écrivain danois souffre de devoir s’en remettre depuis longtemps au plaisir solitaire pour combler son vide amoureux, une situation qu’il aurait transposée dans le conte « La dryade », selon Frédéric… ou selon Lepage?

Pour Le projet Andersen, comme d’ailleurs pour ses autres spectacles en solo, Lepage invente un univers qui procède autant de l’instinct créateur que de l’intelligence analytique. C’est pourquoi il nous semble plus juste d’attribuer à Lepage lui-même la responsabilité ultime de son solo, comme nous y invite le générique qui défile sur l’image de la salle du Palais Garnier dans le prologue : « Conception, mise en scène et interprétation : Robert Lepage[16] ». Certes, Frédéric prend le relais de Lepage, comme ce dernier celui d’Andersen : ce triangle artistique endosse dès lors une fonction démiurgique en ce que l’imagination d’un double écrivain, l’art de l’écrivain de plateau et l’expressivité de l’acteur forment un tout insécable. Ces instances sont productrices d’êtres fictifs qui constituent les facettes d’un ethos à travers lequel se façonne le récit de soi de Lepage lui-même, avec ses ambitions, ses rêves, ses désillusions et ses inquiétudes. Cela ne devrait pas nous étonner outre mesure : depuis toujours, les créateurs s’avancent masqués en pratiquant une autoanalyse. Comme l’écrit avec justesse Judith Butler,

raconter son histoire, c’est déjà agir, puisque raconter est une forme d’action que l’on présuppose être réalisée avec un allocutaire, qu’il soit singulier ou générique. C’est une action dirigée vers un autre tout autant qu’une action qui nécessite un autre, et au cours de laquelle un autre est présupposé. L’autre est ainsi présent dans mon acte de narration : il ne s’agit pas seulement de communiquer de l’information à un autre qui se trouve là, à côté de moi, attendant de savoir. Bien au contraire, la narration est l’accomplissement d’une action qui présuppose un Autre, positionne et construit l’autre, est donnée à l’autre, ou en raison de l’autre, avant qu’une quelconque information soit transmise

(Butler, 2007 : 82; souligné dans le texte).

C’est précisément ce qui nous émeut dans les « confessions » de Lepage par personnages interposés. Le créateur scénique construit ses autres, qui se déclinent en figures et personnages fort différents, en favorisant une expérience protéiforme de l’altérité chez le spectateur. Qui plus est, son talent de conteur-concepteur scénique nous promène dans des sphères ouvertes où la découverte est toujours possible, pour ne pas dire certaine – à commencer par le voyage comme apprentissage du dépaysement et de l’inconnu.

Par ailleurs, l’univers lepagien se caractérise formellement par une conception cinématographique au sens large du terme, de la façon dont la définit Henri Bergson :

Nous prenons des vues quasi instantanées sur la réalité qui passe, et, comme elles sont caractéristiques de cette réalité, il nous suffit de les enfiler le long d’un devenir abstrait, uniforme, invisible, situé au fond de l’appareil de la connaissance, pour imiter ce qu’il y a de caractéristique au devenir lui-même […]. Qu’il s’agisse de penser le devenir ou de l’exprimer, ou même de le percevoir, nous ne faisons guère autre chose qu’actionner une espèce de cinématographe intérieur. On résumerait donc […] en disant que le mécanisme de notre connaissance usuelle est de nature cinématographique

(Bergson, 1963 : 753).

Pour ses créations, Lepage met en oeuvre une perception familière pour le spectateur qui est celle des « instantanés », où les personnages et les situations se succèdent et sont comme les particules colorées d’un kaléidoscope, caractéristique qui rappelle que l’oeil et l’esprit humain saisissent les éléments épars et néanmoins les plus importants d’une réalité complexe, multiforme, qui est en constante transformation. À travers ce processus, le spectateur s’adonne à une sorte de « montage intérieur » afin de retracer les fils de connexion de trajectoires à la fois parallèles et en intersection, lesquelles génèrent des correspondances avec sa propre réalité. Mais ce montage n’obéit pas à une réalité conventionnelle, car il s’agit d’un film au déroulement changeant, dont les séquences représentent les moments saillants d’un voyage étrange et tout intérieur en dépit des apparences. Ainsi les rythmes du spectacle varient-ils selon les situations : on peut passer d’un tempo au ralenti (lors de l’arrivée de la dryade à Paris dans le marronnier qu’on y transplante), où le récit participe du rêve éveillé, à des tableaux plus « mouvementés » (lorsqu’apparaissent Arnaud ou Frédéric), où le jeu se calque sur le tempo quotidien, tandis que, dans d’autres tableaux encore, le phrasé épouse le calme olympien d’un narrateur (lorsque se font entendre des extraits de « La dryade »). Diverses cadences structurent ainsi le spectacle, contribuent à lier les trames narratives, car chacune d’elles correspond à une forme de pensée et à une émotion que Lepage imprime à chaque situation dramatique, narrative ou lyrique. Le rythme discontinu et périodique (pour les tempi récurrents) constitue une particularité du jeu de Lepage qui lui permet de préciser instantanément, auprès du spectateur, qu’il s’agit de tel ou tel personnage. La cadence des changements, qui tient du tour de force dans un solo comme Le projet Andersen, introduit différents points de vue avec une vraisemblance qui favorise l’identification. En outre, les changements d’identités, la variété des êtres et l’abolition des limites spatiotemporelles – toutes les performances étant accomplies par un seul et même corps – s’influencent les uns les autres : Lepage est fasciné par le côté sombre d’Andersen, Frédéric a des affinités avec Arnaud, la naissance des chiots de Fanny aide Frédéric à dépasser sa peur d’avoir des enfants, etc.

Quant à la construction des personnages et des situations, Lepage les conçoit de façon cinématographique au sens figuré du terme, car c’est comme si, à partir d’un plan d’ensemble, il se focalisait progressivement sur les personnages et les histoires qui l’intéressent. Le mouvement de la « caméra abstraite » de la pensée humaine qui va « de l’infiniment grand » à « l’infiniment petit » (Caux et Gilbert, 2007 : 22) propose d’abord une vue d’ensemble qui atténue les particularités de temps et de lieu et qui aborde des préoccupations universelles propres à l’humanité depuis toujours. Puis, progressivement, lorsque Lepage se tourne vers « l’infiniment petit », il découvre que les questions existentielles ne s’expriment pas de la même façon chez chacun. Ces « prises de vue » constituent le point de départ d’un solo qui réclame ensuite une longue et patiente élaboration, que l’artiste québécois décrit de la façon suivante : « La douleur qui vient avec la création, avec la pensée, est similaire à celle des culturistes. La douleur d’une routine brisée est une douleur bienfaisante, et c’est tout aussi vrai pour les muscles du corps que pour les muscles imaginatifs et créatifs » (Charest, 1995 : 108).

Le grand nombre de personnages interprétés par Lepage, la construction progressive de leur identité par un jeu d’antithèses, sinon de contrastes, et le recours au faux dialogue (avec un interlocuteur absent ou présent, mais dont on n’entend pas les répliques) rendent Le projet Andersen captivant pour le spectateur. En effet, sont impressionnantes la rapidité du changement d’identité des personnages et la justesse du jeu, car le soliste y fait montre d’une aisance qui le distingue des autres artistes pratiquant ce type de spectacle. Dans Le projet Andersen, Lepage non seulement se transforme en Frédéric, Rachid, Arnaud, Andersen et la dryade, mais pour chacun d’eux, il incarne aussi avec justesse l’expressivité qui leur convient. C’est parce qu’il s’oublie que ces diverses identités se projettent en lui comme si son corps était un écran vierge qui les laissait émerger le moment voulu. Selon Edwige Perrot,

[l]es solos de Lepage offrent le reflet de cette identité dite « performative » d’une manière très efficace. Au-delà des thématiques que privilégie l’artiste (la solitude, le mal de vivre, le séjour à l’étranger qui prend les allures d’un parcours initiatique pour les personnages, etc.), c’est dans les procédés de représentation qu’il affectionne tout particulièrement que l’on peut voir se dessiner deux des aspects fondamentaux de l’identité en construction : l’ouverture à une multiplicité de devenirs possibles et le processus de transformation que ces devenirs impliquent

(Perrot, 2008 : 130).

De telles caractéristiques sont encore accentuées par le fait que Lepage, dès le début du spectacle, informe le spectateur qu’il va lui raconter un conte moderne, en installant une ambiance à l’ancienne : le public actuel qui assiste au Projet Andersen se retrouve rapidement en terrain familier en regard des thèmes et des personnages reconnaissables, mais la scène n’a de cesse de faire travailler son imagination. Lepage se plaît ainsi à jouer avec le public, à ménager dans la trame relativement simple de la fable des surprises et des coups de théâtre, à la manière du premier théâtre du merveilleux[17] au XIXe siècle, qu’un Théophile Gautier a pu qualifier d’« opéra de l’oeil » (cité dans Winter, 1962 : 177). Arnaud Rykner, qui a étudié cette production spectaculaire d’une autre époque, et plus particulièrement la pantomime, propose les observations suivantes qui nous semblent pouvoir s’appliquer au théâtre hybride de Lepage :

Entre théâtre et cinéma, les médiations, les transferts, les interactions sont évidemment multiples […]. Un art ne se développe jamais de façon totalement autonome. La recherche du « propre » de chacun se heurte toujours à la porosité des concepts, des techniques, des imaginaires. Parler de la contiguïté sinon de la continuité existant entre pantomime et cinéma ne devrait dès lors pas pour autant faire oublier la multitude d’intermédiaires pouvant exister parallèlement, de la fantasmagorie au mélodrame, de la lanterne magique au théâtre d’ombres, du monodrame au café-concert […], comme constituants fondamentaux d’un milieu propre à faire émerger de nouveaux dispositifs de représentation

(Rykner, 2014 : 81; souligné dans le texte).

Le nouveau merveilleux qui nous intéresse dans le solo de Lepage, outre ses emprunts à divers modes et techniques de représentation, qualifie justement l’invention d’un dispositif qui se fonde sur l’ouverture à la multiplicité et sur un processus de transformation continu. Il y a là des sources de sensations ludiques qui permettent d’opérer le transfert entre les mondes intérieur et extérieur par des images tirées de l’inconscient – comme dans un rêve. Les personnages cherchent, par leurs actions, une issue à leur manque (Frédéric à travers la création artistique, Arnaud par le porno, Rachid par le graffiti), tandis que la polysémie des figures, des objets, des lieux et des actions renvoie aux pulsions les plus cachées en chacun de nous.

Dans ce solo, Lepage s’est inspiré d’un art antérieur (le conte) et d’un artiste du passé (Andersen) afin de raconter une histoire moderne. Il y propose une méditation tour à tour grave et enjouée sur la prégnance des fantasmes, sur la part d’ombre qui se dispute notre âme, sur le combat avec nos démons. À cet effet, Lepage cite en exemple Andersen qui, malgré ses souffrances personnelles, a réussi à trouver, dans la création artistique, un espace où se partagent les aspects lumineux et sombres de l’existence; grâce à son talent pour créer des histoires qui forcent l’attention, qui divertissent, qui éveillent la curiosité et qui stimulent l’imagination, l’écrivain danois a acquis la notoriété, sans y trouver un apaisement à son mal de vivre. Dans un « monde désenchanté » (Gauchet, 1985) comme le nôtre où l’individualisme fait loi, il n’est pas sans intérêt de revisiter un monde soi-disant révolu pour le confronter aux malaises actuels de la « société du spectacle » (Debord, 1992). Et ce n’est pas le moindre des paradoxes que l’aventure dans les images, les contes et les méandres au quotidien des créatures du Projet Andersen soit menée par un créateur profondément égotiste qui est pourtant en mesure d’inscrire sa réflexion sur l’être et le paraître dans la voie du réenchantement.

Appendices

Notes biographiques

Après avoir enseigné la dramaturgie et l’esthétique théâtrale au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal de 1998 à 2011, Gilbert David est aujourd’hui professeur associé au même département. Il a publié de nombreux articles dans divers périodiques d’études théâtrales depuis 1976, année où il a réuni une équipe pour fonder la revue Jeu. Plus récemment, on lui doit le premier dossier universitaire consacré à Daniel Danis (Voix et images, n° 118, 2014). Après avoir dirigé une équipe de recherche en émergence (FRQSC, 2012-2014) qui a notamment créé un site Internet (http://sept-qc.org/), il est devenu responsable d’une équipe de huit chercheurs, présentement à pied d’oeuvre pour la réalisation d’un vaste chantier sur les « Régimes socio-esthétiques du théâtre au Québec (1945-2015) : synthèse historique » (CRSH, 2014-2018).

Maria Stasinopoulou est docteure ès lettres du Département de langue et de littérature françaises de l’Université d’Athènes; sa thèse porte sur les mises en scène des pièces de Molière présentées par des troupes helléniques. Elle a effectué un stage postdoctoral sur les stratégies de mise en scène dans le théâtre québécois actuel au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises de l’Université Laval (2009-2010) en plus de recevoir une bourse postdoctorale (2011-2012) du Département de lettres et communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières pour une recherche sur le multimédia dans le théâtre québécois contemporain. Elle a également publié des articles dans les revues Jeu et Degrés.

Notes

-

[1]

Robert Lepage n’en était pas à son premier spectacle solo avec Le projet Andersen, loin s’en faut; mentionnons, par ordre chronologique, Vinci (1986), Les aiguilles et l’opium (1991), Elseneur (1995) et La face cachée de la lune (2000).

-

[2]

Le projet Andersen est né à l’initiative de la Fondation H. C. Andersen afin de souligner le bicentenaire de la naissance de l’écrivain danois; le spectacle a été créé le 24 février 2005 au Théâtre du Trident à Québec et a été présenté par la suite au cours d’une tournée mondiale. Soulignons ici que Lepage, avec ce spectacle solo, a obtenu, en 2005, le grand prix Hans-Christian-Andersen d’Odense, ville natale de l’écrivain (Lepage, 2007 : 8).

-

[3]

Nous profitons de l’occasion pour remercier madame Micheline Beaulieu pour son assistance et ses précisions sur la dimension audiovisuelle du spectacle.

-

[4]

Le texte a été édité par Félix Dagenais, Marie Gignac et Ève-Alexandra St-Laurent (Lepage, 2007 : 12). Notons toutefois que le texte de cette publication est écrit dans un français plus châtié que celui des épisodes qui donnent la parole à Frédéric Lapointe, qui s’exprime parfois en français québécois de niveau familier; en outre, l’ordre de succession des tableaux n’est pas le même pour les séquences 13 à 17 dans le spectacle de 2006 et dans la publication de 2007. Nous retiendrons ici la succession que présente le spectacle de 2006.

-

[5]

La jeune dryade vit heureuse à la campagne dans l’arbre qui l’abrite. Pourtant, elle veut découvrir et parcourir Paris qui, à ses yeux, est la Ville Lumière où logent toutes les beautés du vaste monde. Son désir ardent de devenir un être humain pourra s’accomplir, à condition que sa vie soit de courte durée : une seule nuit. La dryade accepte le pacte, visite Paris intensément et meurt à l’aube. Pour écrire le cadre du récit, Andersen s’est inspiré de l’Exposition universelle de Paris en 1867 que lui-même a visitée, alors qu’il était âgé de 62 ans. Quant à l’idée de la dryade, elle lui est venue lorsque, de son hôtel situé dans la capitale française, il a vu un marronnier être planté. Dans la mythologie grecque, les dryades étaient des déesses mineures liées aux arbres et elles étaient considérées comme des créatures très timides. Si on ose un rapprochement, on pourrait dire que c’est la timidité des dryades qui a inspiré Andersen et qu’à son tour, Lepage a été touché par la timidité de la dryade ainsi que par l’inconfort existentiel du conteur danois dans son propre pays en raison de son caractère étrange et de sa vie secrète – dont son onanisme invétéré, tel qu’attesté dans son journal, n’est pas le moindre élément.

-

[6]

Rachid est présent (invisible dans la séquence 8; visible à la fin de la séquence 14) dans deux autres tableaux où intervient Arnaud; il se manifeste aussi dans trois autres tableaux en tant que graffiteur : à la fin du prologue ainsi qu’aux séquences 21 et 24.

-

[7]

Bien que le spectacle représenté en 2006 soit d’une durée légèrement moindre que celui de 2005, il donne toutes les informations nécessaires à la compréhension d’un univers hétérogène – car il est en transformation continue – à partir de différentes figures associées à plusieurs personnages interdépendants. Nous retrouvons ainsi la trace du work in progress si caractéristique de la démarche créatrice de Robert Lepage, comme en font foi certaines permutations de personnages entre les deux versions.

-

[8]

C’est l’histoire d’un savant qui s’en va découvrir le monde et qui fait le souhait que son ombre puisse se détacher de lui pour aller voir à sa place ce qui se passe derrière les portes closes. L’ombre exauce le souhait, mais elle ne revient près du savant que dix ans après le retour de voyage de celui-ci, alors qu’il est fatigué, comme usé par la vie, tandis qu’elle est en pleine forme, riche et ambitieuse. L’ombre rencontre ensuite une princesse qui en tombe amoureuse. Or la princesse pose à l’ombre des questions auxquelles celle-ci ne peut répondre. L’ombre lui présente alors le savant comme étant à l’origine d’elle-même et encourage la princesse à lui poser ses questions. La sagesse du savant impressionne la princesse qui décide de se marier avec l’ombre, car elle pense que l’ombre d’un homme aussi savant l’aidera à gouverner avec justice et intelligence. Ainsi, l’ombre se marie avec la princesse et propose un marché au savant : qu’il devienne l’ombre de son ombre. Le savant refuse, car il juge que cela constituerait une tricherie envers la princesse et son peuple, puis il en vient à menacer l’ombre de dénoncer son petit jeu, mais celle-ci réagit brutalement en exécutant le savant.

-

[9]

Plusieurs scènes de la version de 2005, situées à cet endroit dans la fable, ont été supprimées dans la version de 2006; en voici le résumé : sous-titrée « 96, rue Saint-Denis », la scène présente d’abord Frédéric qui entre dans sa chambre un livre à la main et qui fait la lecture de la mort de la dryade. On sonne à sa porte et on lui remet une mallette et un message qu’il lit, puis il reprend sa lecture. Mais, cédant à la curiosité, il ouvre la mallette de laquelle émerge une lumière éblouissante qui agrandit son ombre. Frédéric inspecte le contenu de la mallette et y découvre un fouet parmi d’autres accessoires érotiques ainsi que l’enveloppe non décachetée qui contenait son texte destiné à Arnaud. Le noir se fait et on se retouve au Café de la Paix : Frédéric adresse des reproches à Arnaud. Soudain le décor change : la scène de l’Opéra Garnier est éclairée par d’intenses feux de la rampe pendant qu’on entend un orchestre s’accorder. Noir, puis retour au Café de la Paix où, cette fois, c’est au tour d’Arnaud d’entamer un faux dialogue avec Frédéric.

-

[10]

Frédéric achève sa déclaration en affirmant que Paris n’a plus le pouvoir de consécration de naguère. Ainsi peut-on se demander ce qui alimente cette espèce de ressentiment ou d’amour-haine face à la métropole française, eu égard à la persistance de nombreux créateurs québécois (y compris Robert Lepage) à vouloir être joués (reconnus) en France (pas nécessairement à Paris). Il y aurait là matière à un examen plus approfondi, ce qui excède les limites du présent article.

-

[11]

Il existe quelques exceptions à l’identification scripturale d’un tableau par un nom de lieu, mais on n’a aucune peine à identifier à chaque fois un lieu singulier, comme la chambre d’Yseult à la séquence 16, pourtant intitulée « L’ombre ».

-

[12]

Robert Lepage décrit la mise au point de la conque de la façon suivante : « ça nous intéressait moins, moi et l’équipe, de travailler avec des projections frontales sur une surface plate. Alors dans les tout premiers jours – c’était complètement par hasard –, on était dans la salle 2 de la Caserne Dalhousie à Québec où on développe nos spectacles […], ça veut dire que la salle, à l’époque du moins, était dotée d’une conque […], une conque concave ce qui fait qu’on ne voit jamais la ligne d’horizon […], ce qui fait qu’on a une espèce d’impression d’infini. Alors nous, on s’est mis à projeter des images 2D sur cette conque 3D et, tout à coup, ça donnait l’impression, quand on marchait, qu’on était à l’intérieur des images. Ça me permettait, un peu à la manière de la laterna magica, d’entrer et de sortir d’une image projetée (Lepage, 2007; notre transcription du commentaire « L’écran [la conque] » de Robert Lepage tiré du DVD « La création du Projet Andersen » qui accompagne la publication).

-

[13]

Selon Chantal Hébert, la phase d’élaboration du Projet Andersen a impliqué une quinzaine de collaborateurs, voire plus, « ce qui constitue somme toute une équipe assez considérable pour un spectacle solo » (Hébert, 2009 : 23).

-

[14]

Un bon exemple de ce procédé se produit à la cinquième et dernière séquence consacrée à la dryade (séquence 23 de la version de 2006) : la scène est d’abord plongée dans l’obscurité, puis on voit apparaître l’image d’une blanche statue de femme nue couchée, pendant qu’un narrateur raconte la disparition de la nymphe; puis, le sous-titre « Jardin du musée d’Orsay » s’inscrit au bas du dispositif et l’on voit Frédéric, lampe de poche à la main, entrer et appeler Fanny en vain; à la vue de la statue, Frédéric s’en approche, la caresse et l’embrasse.

-

[15]

Nous avons modifié le texte publié en nous appuyant sur le texte proféré dans la vidéo de 2006; les blancs entre les segments reproduits sont là pour indiquer ce que « dit » la thérapeute sans qu’on entende sa voix.

-

[16]

La « conception » inclut, à notre avis, le scénario (y compris les personnages et leur partition verbale) ainsi que la scénographie. Ces aspects de l’oeuvre ont ensuite leur ligne respective dans le générique pour désigner les principaux collaborateurs et assistants du soliste. Il est évident au visionnement des versions du spectacle que Lepage est l’auteur principal, auquel s’adjoignent des concepteurs de son, de musique, de costumes et d’éclairages. Notons aussi que le texte publié ne renvoie à aucune traduction en français des contes utilisés dans la production; il est vrai que Lepage et ses « collaborateurs à l’écriture » (Lepage, 2007 : 9) se sont approprié librement les deux contes d’Andersen.

-

[17]

Précisons que ce théâtre du merveilleux incluait toutes sortes d’attractions (danses, féeries, animaux savants, pantomimes, acrobaties, etc.) et que, vers le milieu du XIXe siècle – à l’époque où Andersen écrivait ses contes –, ce genre théâtral très prisé « en poussant très avant l’amour des contrastes [...] eut recours aux scènes réalistes intercalées dans la “fabrique exotique” » (Winter, 1962 : 178).

Bibliographie

- ANDERSEN, Hans Christian (2005a [1868]), « La dryade », Contes et histoires, trad. Marc Auchet, Paris, Le livre de poche, « La Pochothèque », p. 1373-1402.

- ANDERSEN, Hans Christian (2005b [1847]), « L’ombre », Contes et histoires, trad. Marc Auchet, Paris, Le livre de poche, « La Pochothèque », p. 433-448.

- BERGSON, Henri (1963), Oeuvres, Paris, Presses universitaires de France.

- BUTLER, Judith (2007), Le récit de soi, trad. Bruno Ambroise et Valérie Aucouturier, Paris, Presses universitaires de France.

- CAUX, Patrick et Bernard GILBERT (2007), EX MACHINA : chantiers d’écriture scénique, Québec, Septentrion.

- CHAREST, Rémi (1995), Robert Lepage : quelques zones de liberté, Québec, L’instant même.

- DEBORD, Guy (1992 [1967]), La société du spectacle, Paris, Gallimard, « Folio ».

- FOUQUET, Ludovic (2005), Robert Lepage, l’horizon en images, Québec, L’instant même.

- GAUCHET, Marcel (1985), Le désenchantement du monde : une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard, « Folio / essais ».

- GRANDJEAN, Sophie et Isabelle SCHWARTZ-GASTINE (2004), « Surtitrage : texte projeté, texte-image », dans Béatrice Picon-Vallin (dir.), La scène et les images, Paris, CNRS éditions, p. 231-255.

- HÉBERT, Chantal (2009), « Le lieu de l’activité poïétique de l’auteur scénique : à propos du Projet Andersen de Robert Lepage », Voix et images, vol. 102, n° 3, p. 21-40.

- HÉBERT, Chantal et Irène PERELLI-CONTOS (2001), La face cachée du théâtre de l’image, Québec, Presses de l’Université Laval.

- KOUSTAS, Jane (2014), « Robert Lepage : la mondialisation du théâtre et le théâtre mondial », dans Louis Patrick Leroux et Hervé Guay (dir.), Le jeu des positions : discours du théâtre québécois, Québec, Nota bene, p. 351-396.

- LEHMANN, Hans-Thies (2002), Le théâtre postdramatique, trad. Philippe-Henri Ledru, Paris, L’Arche.

- LEPAGE, Robert (2007), Le projet Andersen, Québec, L’instant même.

- MALRAUX, André (1951), Les voix du silence, Paris, Gallimard.

- MANNONI, Laurent et Donata PESENTI CAMPAGNONI (2011), Lanterne magique et film peint : 400 ans de cinéma, Paris, La Martinière.

- PERROT, Edwige (2008), « L’identité autrement dans les solos de Robert Lepage », Jeu : revue de théâtre, n° 127, p. 129-134.

- PERROT, Edwige (2007), « Le solo ou la construction de l’identité comme reflet d’une époque dans les spectacles de Pol Pelletier et de Robert Lepage », mémoire de maîtrise, Montréal, Université du Québec à Montréal.

- RYKNER, Arnaud (2014), Corps obscènes : pantomime, tableau vivant et autres images pas sages, Paris, Orizons, « Universités / Comparaisons ».

- WINTER, Marian Hannah (1962), Le théâtre du merveilleux, Paris, Olivier Perrin.

- EX MACHINA (2006), Le projet Andersen, captation vidéo, Montréal, Théâtre du Nouveau Monde, 13 mai, DVD, 2 h 07 min.

- EX MACHINA (2005), Le projet Andersen, captation vidéo, Québec, Théâtre du Trident, 25 et 26 mars, DVD, 2 h 19 min.

Documents audiovisuels

List of figures

Schéma des personnages présents / absents dans Le projet Andersen (2006)

Les noms entre guillemets désignent des interlocuteurs muets, car on n’entend que les propos de Frédéric ou d’Arnaud adressés à quelqu’un qui est présent mais invisible ou à quelqu’un au téléphone. Les noms en gras indiquent les personnages joués par Lepage. Les noms entre crochets pointent des liens d’appartenance. L’astérisque réfère aux deux personnages tirés des contes d’Andersen. Les noms soulignés renvoient aux échanges qui ont lieu à l’insu de Frédéric.

10.7202/037662ar

10.7202/037662ar