Abstracts

Résumé

Depuis 2019-2020, le ministère de l’Éducation (MÉQ) mandate l’Université de Montréal (UdeM) d’évaluer et de recommander des personnes candidates pour le permis d’enseigner, en lien avec le processus de reconnaissance des acquis et des compétences pour les enseignantes et enseignants formés à l’extérieur du Canada (RAC-EFE). En outre, l’UdeM a la responsabilité du perfectionnement et du développement des outils relatifs à la RAC-EFE, soit le processus dans lequel s’engagent des personnes ayant acquis de l’expérience en enseignement à l’extérieur du Canada mais ne détenant pas autant de formation en psychopédagogie que l’exige le Règlement sur les autorisations d’enseigner du Québec. L’entrée dans ce processus constitue donc une voie pour obtenir le permis probatoire d’enseigner octroyé par le MÉQ. Dans le cadre de cet article, je rends compte de l’expérience vécue au sein d’une équipe de personnes expertes de l’UdeM qui a revu les outils d’évaluation de la RAC-EFE, élaborés en 2009-2010, en vue de proposer de nouveaux outils améliorés, entrés en vigueur à partir de l’année 2020. À l’appui d’approches interculturelles et de la théorie des compétences, je propose une lecture comparative entre les deux versions des outils d’évaluation employés pour la RAC-EFE mettant en exergue les modifications majeures apportées et les raisons d’ordre éthique qui les ont sous-tendues. Plus précisément, cet article met de l’avant la prise en compte par les personnes expertes des enjeux liés à la diversité culturelle et migratoire qui ont guidé la relecture et le toilettage des anciens outils d’évaluation, tout en proposant une démarche RAC-EFE simplifiée et plus inclusive.

Mots-clés :

- enseignants formés à l’extérieur du Canada,

- RAC-EFE,

- équité,

- évaluation inclusive,

- intégration professionnelle

Article body

Introduction

Cette contribution est le fruit de mon expérience de coordonnateur en reconnaissance des acquis et compétences pour les enseignants formés à l’extérieur du Canada (RAC-EFE), dans le cadre d’un projet du ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ) en partenariat avec l’Université de Montréal (UdeM). Prenant appui sur les différentes approches de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) dans le monde et les avantages de celle-ci pour les individus, les employeurs et la société en général, l’UNESCO (2018) estime que ce moyen d’évaluation sert à déterminer si la personne candidate possède les aptitudes requises pour exercer une profession ou un métier donné dans son pays d’accueil. Dans le cadre spécifique de cet article, la RAC-EFE désigne la validation des diplômes, des certificats et des années d’expérience professionnelle obtenus à l’étranger pour permettre aux personnes enseignantes immigrantes d’enseigner dans les écoles publiques québécoises. Entre 2012-2013 et 2021-2022, ce sont en moyenne 5787 autorisations d’enseigner par année que le MÉQ a délivrées, mais il n’y a pas de statistiques concernant les demandes provenant des personnes immigrantes. En revanche, le ministère recense pour la même période un total de 1969 permis probatoires d’enseigner et 1576 brevets d’enseignement décernés aux enseignants formés à l’extérieur du Canada (EFE). Les chiffres n’indiquent pas la proportion de demandes qui sont passées par le processus de RAC-EFE, mais vu le nombre de plus en plus croissant de ces demandes, il devient nécessaire pour les universités et les organismes chargés de la formation d’adapter leurs moyens et outils d’évaluation afin de faciliter la valorisation des acquis et compétences des EFE. En fait, bien que la RAC puisse être bénéfique de manière générale aux individus et aux sociétés, de nombreux obstacles peuvent réduire considérablement les possibilités qui s’offrent aux personnes immigrantes dans leur pays d’accueil, comme nous le verrons plus loin.

L’objectif général de cet article est de présenter la démarche et les outils mobilisés depuis 2020 afin d’évaluer les acquis et les compétences des personnes que le MEQ invite à entrer dans le processus de la RAC-EFE, sachant que certains outils avaient été déjà mis à l’essai en 2009-2010. Plus précisément, dans ce texte, j’analyse les différences entre les anciens et les nouveaux outils, en vue de justifier les valeurs éthiques privilégiées par le comité de personnes expertes chargé de l’élaboration des nouveaux outils. Pour mieux apprécier les expériences acquises des EFE, le comité a particulièrement pris en compte, dans le processus d’élaboration des nouveaux outils, la situation d’étrangeté culturelle (Douville, 2002; Schütz, 2017) des EFE. Selon Schütz (2017), l’étrangeté culturelle réfère ici à la situation d’une personne étrangère « qui essaie de se faire accepter pour de bon ou, à tout le moins, d’être tolérée par [un] nouveau groupe » (p. 7). Enfin, après avoir statué sur la pertinence et l’inclusivité de la nouvelle démarche et des nouveaux outils d’évaluation, je conclus par des perspectives de recherche en matière de RAC-EFE.

Problématique

La pénurie de personnes enseignantes et la nécessité du projet de la RAC-EFE au Québec

Comme plusieurs régions du monde, le Québec connaît actuellement une grave pénurie de personnel enseignant, comme en témoignent de nombreux articles de presse (Dion-Viens, 2023; Leduc, 2019; Lévesque, 2023). Par exemple, le Journal de Québec, dans son édition en ligne du 8 septembre 2023, indique que le MÉQ prévoit un déficit de 14 230 personnes enseignantes dans les écoles québécoises d’ici quatre ans. Depuis quelques années, les EFE sont vus au MÉQ et dans plusieurs centres de services scolaires comme une voie sérieuse pour pallier cette pénurie. Le MÉQ a donc fait de la RAC-EFE une voie institutionnelle parmi tant d’autres pour faciliter l’intégration socioprofessionnelle des EFE. C’est d’ailleurs l’une des voies rapides de qualification qu’a réitérée le Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ) dans son Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2021-2023 afin de remédier à cette pénurie (CSÉ, 2023). D’où la pertinence de s’intéresser à ce processus, tout au moins dans ses aspects éthiques, afin de s’assurer que les EFE ne soient pas lésés dans l’évaluation de leurs acquis et compétences. Car, comme plusieurs écrits le soulignent, les personnes immigrantes rencontrent de nombreux obstacles à leur arrivée au Canada pour la reconnaissance de leurs compétences.

Les obstacles à la reconnaissance des compétences dans le pays d’accueil

Il est difficile de trouver, dans la littérature scientifique, des recherches qui analysent les obstacles spécifiques à la RAC-EFE. Néanmoins, par translation, ces obstacles peuvent sensiblement s’apparenter à ceux rencontrés par les personnes qui tentent de faire reconnaître leurs compétences à la suite d’une immigration. Dans le Cadre pancanadien d’évaluation et de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger, il est mentionné que plusieurs personnes immigrantes éprouvent des difficultés à faire reconnaître leurs compétences, leur formation et leur expérience lorsqu’elles cherchent un emploi (Forum des ministres du marché du travail [FMMT], 2009). Parmi les obstacles souvent relevés, Simosko (2012) retient aussi le fait que les diplômes ou les titres que les personnes immigrantes obtiennent dans leur pays d’origine ne certifient souvent pas suffisamment les compétences qu’elles possèdent. De fait, quand bien même ces diplômes universitaires et titres constitueraient de bons points de départ, l’auteure soutient que les employeurs et les organismes de réglementation considèrent qu’ils ne font pas entièrement la preuve des connaissances et des compétences des personnes immigrantes et qu’ils ne représentent pas vraiment la capacité que la personne a de répondre aux attentes du poste ou du permis qu’elle espère obtenir au Canada. Ainsi, selon Simosko (2012), de nombreuses personnes immigrantes se sont vues écartées des postes et des salaires professionnels de leur domaine, de telle sorte que plusieurs d’entre elles ont dû chercher un emploi loin du secteur dans lequel elles possèdent pourtant de la formation et de l’expérience. Un autre obstacle mis en exergue par le Cadre pancanadien (FMMT, 2009) est le caractère complexe et frustrant du système de reconnaissance des compétences. Plusieurs études soulignent qu’à travers le monde, les personnes immigrantes perçoivent les procédures de RAC comme longues et complexes, avec des résultats en fin de compte incertains (Morrissette et Larochelle, 2021; Organisation internationale du travail, 2018; Ranne, 2012). Or la situation des EFE ne semble pas très éloignée de ce qui est évoqué dans ces études. Malgré les efforts faits dans le sens de l’intégration socioprofessionnelle de ces personnes, des défis restent encore à relever pour tenir compte des candidats issus de systèmes d’éducation et de normes professionnelles différents de ceux en vigueur au Canada et au Québec. Ces défis sont entre autres liés à l’équité, à l’inclusion et à la transparence, et c’est sous cet angle que j’analyse le processus d’évaluation de la RAC-EFE du MÉQ.

Les voies d’accès à la profession enseignante pour les EFE

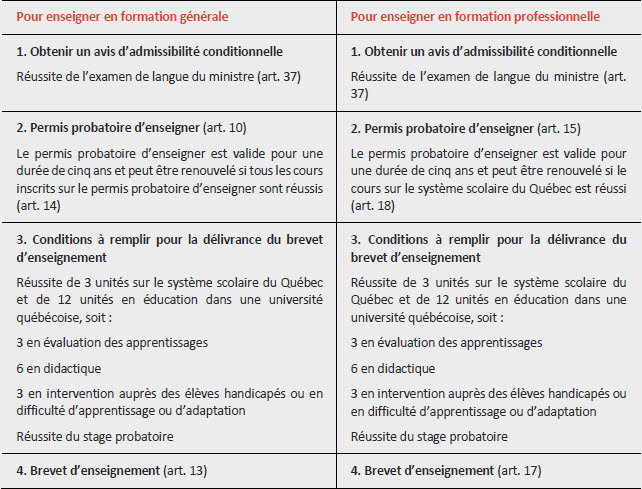

Au Québec, il existe plus d’une voie d’accès menant à la profession enseignante pour les personnes titulaires d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Canada, et ce, en vertu du Règlement sur les autorisations d’enseigner du 15 décembre 2021 (voir tableau 1).

Pour les EFE, tout commence donc par la formulation auprès du MÉQ d’une demande d’autorisation d’enseigner. Autrement dit, l’EFE désirant enseigner au préscolaire, au primaire ou au secondaire dans une école québécoise doit acheminer une demande d’autorisation d’enseigner déterminée par ledit règlement en son article 23. Après avoir reçu la demande d’un EFE, le ministère procède à l’analyse du dossier complet.

Tableau 1

Les différentes voies d’accès menant à profession enseignante pour les EFE

À l’issue de l’analyse, quatre cas de figure sont envisageables :

-

Demande de permis probatoire acceptée : le Ministère émet un avis d’admissibilité. Cet avis est conditionnel à la réussite d’un examen de langue obligatoire et à la vérification des antécédents judiciaires.

-

Demande de permis probatoire refusée : cours prérequis. Le ministère adresse une lettre de refus invitant l’EFE à obtenir certains cours universitaires afin de répondre aux exigences réglementaires : cours disciplinaires (3 cours minimum ou un certificat maximum) et cours psychopédagogiques (maximum 3 cours), différents de ceux indiqués sur le permis probatoire d’enseigner.

-

Demande de permis probatoire refusée : invitation à la RAC-EFE (formation générale seulement). Le ministère adresse à l’EFE une lettre de refus l’invitant à soumettre son dossier en reconnaissance des acquis et compétences pour le personnel enseignant formé à l’extérieur du Canada.

-

Demande de permis probatoire refusée : le ministère adresse une lettre de refus invitant l’EFE à suivre une formation en enseignement.

C’est donc le troisième cas de figure de l’analyse du ministère qui nous intéresse précisément dans le cadre de cet article, lorsque la personne candidate est invitée à s’inscrire dans le processus de la RAC-EFE. Quels sont les fondements de la RAC-EFE et quelle démarche devrait suivre la personne candidate en vue d’obtenir la reconnaissance de ses acquis et compétences?

Le projet RAC-EFE du MÉQ et son processus d’évaluation

Dans l’analyse des dossiers de demande d’autorisation d’enseigner au Québec, le ministère prend surtout en considération les compétences disciplinaires et psychopédagogiques des candidats EFE. Cette phase d’analyse des dossiers vient souligner, si besoin en était, que malgré la situation critique de pénurie et, par ricochet, la volonté politique d’ouverture au personnel enseignant étranger, le MÉQ ne semble pas se contenter de faire confiance uniquement aux titres de compétences acquis à l’étranger pour certifier les compétences, connaissances et expériences de tous les EFE. Les personnes invitées à entrer dans le processus de la RAC-EFE sont des personnes dont il ressort de l’analyse du dossier qu’elles ne détiennent pas une formation en psychopédagogie suffisante pour satisfaire aux exigences du Règlement sur les autorisations d’enseigner. C’est donc dans la perspective de faciliter l’intégration des EFE dans les écoles québécoises que le MÉQ recourt au processus de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). Cela s’inscrit en droite ligne avec la 10e orientation de la Politique d’évaluation des apprentissages mentionnant que « la reconnaissance des acquis doit permettre de reconnaître les compétences d’une personne, indépendamment des conditions de leur acquisition [… et que] la reconnaissance des acquis et des compétences est […] un droit reconnu aux personnes » (MÉQ, 2003, p. 26).

La RAC-EFE est bel et bien un projet, car le MÉQ n’a pas encore d’entente avec toutes les universités responsables de la formation du personnel enseignant. Outre le mandat d’évaluation et de recommandation, l’UdeM a la responsabilité du perfectionnement et du développement des outils relatifs à la RAC-EFE. Elle met en application ces outils et effectue leur mise à jour selon les orientations élaborées par le MÉQ. Ce projet est appelé à être élargi aux autres universités québécoises chargées de la formation du personnel enseignant. Des outils d’évaluation ont déjà été élaborés et validés à la suite d’une mise à l’essai réalisée en 2009 et 2010 pour la RAC-EFE et la démarche de mise en oeuvre se faisait en trois étapes :

-

1re étape : bilan des acquis et des compétences

-

2e étape : entretien de validation

-

3e étape : prestation en classe.

Le « bilan des acquis et des compétences » commence le processus RAC-EFE pour la personne candidate. En termes de moyen d’évaluation, il s’agit pour l’EFE de faire une autoévaluation de ses compétences. Cette auto-évaluation se présente sous la forme de deux outils d’évaluation : 1) des fiches descriptives d’autoévaluation permettant à la personne candidate EFE de se positionner vis-à-vis de chacune des 12 compétences de l’ancien référentiel de compétences et 2) un bilan des acquis et des compétences sous la forme d’un portfolio. Celui-ci est aussi structuré par rapport à ce référentiel : il est utile à l’EFE pour réfléchir sur sa pratique, illustrer ses forces et présenter ses principales réalisations à la personne évaluatrice.

Dès réception de la lettre du ministère l’invitant à entrer dans le processus de la RAC, la personne candidate EFE dispose d’un délai d’un an pour déposer ses fiches d’autoévaluation et son portfolio au centre universitaire choisi par le ministère. Après la mise en concordance de l’autoévaluation et du portfolio, les personnes évaluatrices au centre universitaire décident, selon les critères établis, si la personne peut poursuivre ou non le processus. Dans l’affirmative, l’entretien de validation devient alors la prochaine condition de reconnaissance et, dans le cas contraire, le centre universitaire justifie sa décision à l’EFE en lui en précisant les motifs. À cette étape, une personne candidate peut échouer, pour des raisons liées essentiellement à la qualité de son portfolio.

L’« entretien de validation » intervient après l’analyse du bilan des acquis, soit trois mois après le dépôt de ce dernier. Sa durée est d’environ 6 heures, au cours d’une même journée. Il vise à approfondir le contenu de l’autoévaluation des 12 compétences et du portfolio ainsi qu’à obtenir des explications ou des justifications en lien avec les informations et les affirmations qu’ils contiennent. L’entretien de validation sert enfin à vérifier la capacité de transfert des compétences de la personne candidate en contexte québécois. À cette étape, une personne EFE peut également être arrêtée dans son processus.

La « prestation en classe » est supervisée par le centre universitaire désigné et nécessite la réussite préalable de l’entretien de validation. Elle intervient entre 1 et 5 mois après l’entretien de validation, en fonction du calendrier scolaire. La prestation en classe dure 5 semaines consécutives, dont quelques jours de familiarisation au milieu : observation en classe et dans l’établissement scolaire (2 jours maximum); assistanat auprès de la personne enseignante hôte (3 jours maximum) et, finalement, prise en charge d’un ou plusieurs groupe(s) d’élèves. Les compétences 3, 4, 5, 6 et 7 du référentiel sont évaluées lors de la prestation en classe : elles concernent respectivement la planification des situations d’enseignement et d’apprentissages, la mise en oeuvre de cette planification, l’évaluation des apprentissages, la gestion du groupe classe et la prise en compte de l’hétérogénéité des élèves. Les compétences retenues à cette étape sont validées à l’aide des grilles prescrites par le ministère dans le cadre du stage probatoire.

C’est donc la mise à niveau de cette démarche – jugée trop lourde – et des outils que le ministère a confiés à l’UdeM en 2019-2020. Du point de vue du ministère, cette mise à jour devrait permettre de mobiliser d’autres stratégies et outils d’évaluation pour évaluer les compétences des EFE. Il ne s’agit pas d’abaisser les normes et les attentes, mais de trouver d’autres moyens pour réussir à recueillir les renseignements nécessaires à l’évaluation de la RAC. Dès lors, il convient de souligner les considérations théoriques qui ont sous-tendu la nouvelle démarche de la RAC-EFE et l’élaboration des nouveaux outils d’évaluation, proposée par une équipe de personnes expertes composée de quatre chercheures et chercheurs et de l’auteur de cet article, à ce moment-là professionnel de recherche.

Cadre théorique

Les considérations théoriques qui ont prévalu lors de l’élaboration de la démarche et des outils d’évaluation pour la RAC-EFE s’appuient sur les concepts de diversité culturelle et de compétence. C’est dans les approches interculturelles qu’il conviendrait de loger la théorie de la diversité culturelle. Selon Akkari (2019), « une pédagogie sensible aux approches interculturelles est [avant tout] une conception de l’éducation dans laquelle la différence culturelle cesse d’être un obstacle et devient un potentiel prometteur sur lequel on peut bâtir des apprentissages plus pertinents » (p. 6). Les approches interculturelles mettent l’accent sur l’importance de reconnaître et de valoriser la diversité culturelle et de comprendre les différences culturelles pour faciliter la communication et la collaboration interculturelles. Ainsi, à mon avis, la théorie de la diversité culturelle peut se révéler féconde pour analyser les acquis et les compétences des EFE, en ce sens que cette approche prend en compte plusieurs dimensions inclusives susceptibles de favoriser une évaluation plus pertinente, plus juste et plus équitable de la RAC-EFE. Il s’agit là de dimensions éthiques très fortes pouvant se traduire aussi par une transparence du processus d’évaluation, par la cohérence et la rigueur des outils d’évaluation, par l’équité dans l’évaluation des compétences, par la responsabilité sociale de l’évaluation, etc., et ce, d’autant plus que le Québec promeut une idéologie interculturelle selon laquelle des personnes de différentes cultures entrent en contact les unes avec les autres dans un vaste partage d’espaces et d’expériences de vie (Proulx-Chénard, 2021).

Quant à la théorie des compétences, j’estime également qu’elle est pertinente pour analyser le processus d’évaluation des acquis et compétences des EFE et, surtout, leur transférabilité dans le contexte scolaire québécois. Pour Jonnaert (2009), une compétence est une « mise en oeuvre par une personne particulière ou par un groupe de personnes, de savoirs, de savoir-être, savoir-faire ou de savoir-devenir dans une situation donnée; une compétence est donc toujours contextualisée dans une situation précise et est toujours dépendante de la représentation que la personne se fait de cette situation » (p. 38). Cette mise en oeuvre, insiste l’auteur, suppose une mobilisation efficace, par la personne, d’une série de ressources pertinentes pour la situation, ces ressources pouvant être d’ordres cognitif, affectif, social, contextuel, etc. Ainsi, cette théorie met l’accent sur l’importance de reconnaître et de valoriser les compétences acquises par les individus dans d’autres contextes et sur la possibilité de transférer ces compétences dans des contextes professionnels différents. D’ailleurs, c’est bien ce que reconnaît le CSÉ (2000) lorsqu’il affirme que « ce qui importe dans la reconnaissance des acquis et des compétences, c’est ce que la personne a appris et non les lieux, circonstances ou méthodes d’apprentissage » (p. 172).

Ces éclairages théoriques ont permis de dégager deux objectifs spécifiques dans le cadre du processus d’évaluation de la RAC-EFE :

-

élaborer de nouveaux outils d’évaluation qui permettent d’évaluer de façon pertinente, équitable et inclusive, les acquis et compétences des EFE dans le contexte scolaire québécois et

-

proposer une démarche d’évaluation plus équitable et plus inclusive, mettant de l’avant les compétences et les expériences acquises des EFE.

Méthodologie : une analyse documentaire

La démarche méthodologique a consisté essentiellement en l’analyse des documents produits par le ministère lors du projet pilote de 2010 et en la lecture d’autres textes en vue d’élargir la vision de la situation. À la réception du mandat et de l’ensemble de ces documents, l’équipe en a pris connaissance et s’est donné un calendrier de travail pour se les approprier. Ainsi, entre décembre 2018 et juin 2019, neuf rencontres ont été tenues, dont une en visioconférence avec le ministère. L’équipe a analysé les divers outils d’évaluation en lien avec le bilan des acquis et des compétences, l’entretien de validation et la prestation en classe. Plus précisément, l’analyse a porté sur les objectifs, les avantages, les limites et l’applicabilité de chaque outil. Elle a également permis d’examiner les trois étapes de la démarche de RAC-EFE et de réfléchir sur les responsabilités induites par la mobilisation des outils. Le consensus qui s’est dégagé au fur et à mesure des diverses rencontres a permis de proposer une démarche et des outils plus allégés au ministère. En s’appuyant sur des pratiques en reconnaissance d’acquis expérientiels (RAE) éprouvées dans le domaine de la formation universitaire (Beauchamp-Goyette et Deniger, 2015; Vial et Mencacci, 2004), de l’évaluation des compétences des personnes immigrantes formées à l’étranger (Simosko, 2012; FMMT, 2009; UNESCO, 2018) ainsi que sur des travaux de recherche sur l’insertion professionnelle des EFE (Morrissette, Arcand, Diédhiou et Segueda, 2020; Morrissette, Arcand, Demazière, Segueda, Diédhiou et Fournier, 2019; Morrissette, Demazière, Diédhiou et Segueda, 2018a et 2018b), l’équipe a proposé une démarche simplifiée, tout en respectant l’esprit de la version expérimentée en 2010.

Résultats : une démarche et des outils d’évaluation simplifiés

L’analyse des documents remis par le ministère et concernant les outils mis en oeuvre en 2009-2010 a permis de dégager les résultats suivants : l’élaboration de nouveaux outils d’évaluation, la proposition d’une nouvelle démarche d’évaluation de la RAC-EFE et enfin la rédaction d’un rapport d’activités et d’un guide d’administration destiné aux centres universitaires. Je présente ici les deux premiers résultats, qui portent sur les aspects qui me semblent les plus essentiels.

De nouveaux outils d’évaluation plus pertinents à travers une démarche simplifiée

La nouvelle démarche de la RAC-EFE proposée maintient les trois étapes expérimentées en 2010, mais avec une nuance relative à la terminologie choisie. Ainsi, les trois étapes « bilan des acquis », « entretien de validation » et « prestation en classe » du projet de 2009-2010 deviennent dans l’ordre « rencontre d’accueil », « entretien de valorisation des acquis » et « prestation en classe » en 2019-2020. Le changement majeur apporté réside dans l’introduction d’une rencontre d’accueil et d’un entretien de valorisation des acquis ponctué d’un rapport-bilan des compétences en lieu et place des 12 fiches d’autoévaluation et du portfolio.

La rencontre d’accueil

La rencontre d’accueil est l’occasion pour la personne conseillère de recevoir l’EFE en vue de l’informer de tout le processus de la RAC. Elle intervient après un échange téléphonique ou par courriel, lorsque l’EFE a reçu l’autorisation du ministère pour s’engager dans le processus RAC. Elle a lieu dans le centre universitaire identifié par le ministère, dure 90 minutes et permet à la personne conseillère de dresser, à la fin de la rencontre, une fiche signalétique qui consigne les expériences formelles d’enseignement de l’EFE et ses autres expériences pertinentes. L’essentiel est de mettre en avant la transparence de l’évaluation afin de lever toute forme de stress chez l’EFE, qui n’est pas forcément au fait des normes et valorisations en matière d’évaluation au Québec.

L’entretien de valorisation des acquis

L’entretien de valorisation des acquis est la deuxième étape de la démarche, et il intervient trois semaines après la rencontre d’accueil entre la personne conseillère et l’EFE. Il fait le bilan des compétences et permet à la personne conseillère de vérifier la capacité de la personne candidate à mobiliser ses compétences dans le contexte de l’école québécoise. Cet entretien porte sur la description détaillée des expériences de la personne candidate EFE en ce qui concerne différentes dimensions du travail enseignant : la classe (gestion de classe, relations avec les élèves, etc.), les relations avec les collègues (collaboration ou non), l’école (relations avec la direction ou le personnel travaillant dans l’école) et les relations avec la communauté scolaire (syndicat, parents d’élèves). L’entretien de valorisation des acquis se fait sous forme d’une « instruction au sosie », une méthode inspirée de l’approche ergonomique du travail permettant, selon Veyrac (2017), de saisir l’expérience vécue dans le travail. L’idée de l’instruction au sosie vise à donner l’occasion aux personnes candidates de faire valoir leurs compétences professionnelles et d’autres compétences tout aussi pertinentes. Il s’agit d’un entretien lors duquel un acteur (ici l’EFE) donne des instructions pour que son sosie (la personne conseillère) agisse comme lui. C’est l’activité de travail qui est mise de l’avant dans l’instruction au sosie. Ainsi, comme le soulignent certains auteurs (Bulea et Bronckart, 2010; Veyrac, 2017), c’est dans le cadre des instructions qu’elle donne à une personne remplaçante fictive (ou « sosie ») que la personne (ou « modèle ») prend conscience de propriétés effectives ou possibles de son activité de travail. Le principe de cette méthode serait le suivant : une personne professionnelle (par exemple la personne candidate) reçoit la consigne d’une collègue (par exemple la personne conseillère) : « Suppose que je sois ton sosie et que demain je me trouve en position de te remplacer dans ton activité. Quelles sont les instructions que tu devrais me transmettre afin que personne ne s’avise de la substitution? ». L’objectif pour la personne conseillère est donc bien d’amener la personne EFE à narrer comment elle agit dans le contexte d’enseignement de son pays d’origine (et non dans celui du Québec). La personne conseillère conduit l’EFE à mettre ses expériences dans son pays d’origine en lien avec les compétences qui sont ciblées à cette étape. Plus qu’une personne évaluatrice, la personne conseillère agit en tant que personne-ressource, en place pour soutenir l’EFE. À la fin de l’entretien de valorisation des acquis, la personne conseillère remplit un canevas du bilan des compétences et une grille descriptive critériée qui lui permettent de fonder son jugement.

La prestation en classe

Supervisée par le centre universitaire désigné par le ministère, la prestation en classe est la troisième étape de la démarche. Conditionnée par la réussite de l’entretien de valorisation des acquis, elle a lieu entre octobre et avril, en fonction du calendrier scolaire. Il s’agit, à cette étape, de permettre à l’EFE d’avoir trois jours de familiarisation en milieu scolaire québécois (observation en classe dans une école reconnue par le ministère, co-enseignement avec un ou une enseignant(e) hôte volontaire et, finalement, prise en charge d’un ou plusieurs groupe(s) d’élèves) avant de faire sa prestation en présence de la personne conseillère. Dans le contexte de pénurie actuelle, les EFE ont déjà souvent à un emploi sous contrat, et l’évaluation a ainsi lieu dans leur milieu de travail. La prestation en classe constitue la condition de reconnaissance la plus proche de la situation de travail. Les décisions faisant suite à la prestation en classe jointes à celles prises à l’issue de l’entretien de valorisation des acquis vont permettre au centre universitaire de faire le bilan de l’ensemble de la démarche de la RAC. Ce bilan consiste à porter un jugement (compétences manifestées ou bien compétences insuffisamment ou pas du tout observées) et à émettre un avis au ministère : octroi du permis probatoire, octroi du permis probatoire avec conditions (formation d’appoint) ou non-octroi du permis probatoire (un baccalauréat est nécessaire).

L’équipe est tout à fait d’accord avec le principe de la prestation en classe, cependant elle trouve non pertinent d’évaluer la compétence 5 (Évaluer les apprentissages) du fait que l’EFE n’aura pas eu suffisamment de pratique dans une classe pour faire la preuve de cette compétence. En revanche, elle remplace la compétence 5 par la compétence 2 (Communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement), surtout en sa composante orale, car elle juge que la maîtrise du français oral est une condition sine qua non pour réussir la prestation en classe. L’équipe justifie la mobilisation du français uniquement oral à cette étape du fait que les candidats passent déjà le Test de certification en français écrit pour l’enseignement (TECFÉE) avant d’entrer dans le processus de la RAC. Depuis la rentrée scolaire 2021-2022, ce sont les compétences 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du nouveau référentiel (MÉQ, 2020) qui sont évaluées à l’étape de la prestation en classe. Voici un tableau comparatif de la démarche et des outils pour 2009-2010 et pour 2019-2020.

Tableau 2

Tableau comparatif des démarches et outils de la RAC-EFE pour les deux périodes

4.2 Résultats obtenus par les personnes candidates depuis la mise à jour de la démarche RAC

Au vu des résultats obtenus par les EFE après l’administration des nouveaux outils, on peut conclure que ces outils ont répondu aux attentes en matière d’équité et d’inclusion. En effet, environ une vingtaine d’EFE originaires du Maghreb, d’Asie, des États-Unis, de France, d’Europe centrale ou d’ailleurs sont passés par le processus de la RAC entre septembre 2020 et novembre 2022 (date à laquelle j’ai quitté mon poste). Peu de dossiers ont été évalués dès la première année du projet, et seuls les EFE qui avaient déjà des contrats avec des écoles reconnues par le ministère au moment où leurs dossiers ont été évalués ont eu leur prestation en classe accélérée. Le peu de dossiers évalués cette première année est dû aux défis liés au jumelage des EFE avec des personnes enseignantes hôtes dans les écoles sur l’Île de Montréal et ses environs. Ces difficultés de jumelage pourraient être liées au fait qu’il n’y avait aucune compensation financière pour les personnes enseignantes hôtes. La deuxième année, sur la base de partenariats établis avec des écoles, les EFE ont eu accès à des classes pour effectuer la prestation en classe. Sur les deux années d’administration du processus de la RAC-EFE, les personnes candidates EFE ont majoritairement réussi l’évaluation de la reconnaissance de leurs acquis et compétences et la plupart ont pu obtenir du ministère leur permis probatoire d’enseigner.

Discussion conclusive : une démarche et des outils d’évaluation plus inclusifs

L’objectif spécifique, dégagé à l’issue des éclairages théoriques proposés, était d’élaborer une nouvelle démarche et de nouveaux outils d’évaluation pertinents aptes à favoriser une évaluation plus équitable et inclusive des acquis et des compétences des EFE. Est-ce que cet objectif a été atteint? La réponse est affirmative. La nouvelle démarche et les nouveaux outils sont plus justes et équitables, dans la mesure où ils ne se limitent pas à évaluer les EFE, mais ils prennent en compte la situation d’étrangeté culturelle (Douville, 2002; Schütz, 2017) des EFE pour les soutenir dans le processus. Ainsi, la suppression du remplissage des 12 fiches d’autoévaluation et du portfolio aide mieux les EFE à faire valoir leurs compétences de façon simplifiée et plus inclusive, plutôt que de les défavoriser. L’équipe a estimé qu’il serait inéquitable d’avoir des exigences plus élevées à l’égard des EFE que celles qu’on aurait à l’endroit des candidats ayant obtenu directement leur permis d’enseigner grâce à leur formation universitaire. Pour des personnes candidates imprégnées des normes du système éducatif québécois, le remplissage des fiches d’autoévaluation et du portfolio peut se faire aisément, mais cet exercice peut s’avérer ardu pour les EFE formés à d’autres systèmes éducatifs que celui du Québec. D’où l’idée de prendre en compte la situation d’étrangeté culturelle. Au-delà de la complexité et de la lourdeur indéniables de l’ancien dispositif d’évaluation, surtout en sa partie de bilan des acquis (12 fiches à compléter avec 4 parties à remplir pour chaque fiche et le portfolio), la pratique du bilan des compétences n’est pas usuelle dans de nombreuses régions du monde. Ainsi, plusieurs EFE risquent ne pas connaître la terminologie mobilisée relative à l’approche par compétences (APC), qui est en vigueur au Québec. Ils risquent d’établir difficilement des liens entre le référentiel de compétences en vigueur au Québec et leur expérience professionnelle. Par exemple, l’idée d’enlever le portfolio des outils du processus est liée au fait qu’il constitue un artéfact culturel que de nombreux EFE ne connaissent pas, ce qui peut les désavantager dans le processus de RAC. D’ailleurs, plusieurs études semblent mettre en lumière que tous les artéfacts évaluatifs sont des objets culturels et, par conséquent, défavorisent certains groupes ethnoculturels minoritaires qui ne sont pas concepteurs de ces artéfacts (Morrissette, 2009; Morrissette et al., 2018a, 2018b, 2019, 2020; Simosko, 2012). De fait, les informations que le portfolio est censé révéler sont vérifiées lors de l’entretien de valorisation des acquis à travers un rapport-bilan des compétences. Dès lors, administrer un formulaire standardisé à des personnes candidates issues de régions différentes risque de se révéler inéquitable, d’où le recours à l’instruction au sosie.

Enfin, le choix de certains termes pour la nouvelle démarche et les nouveaux outils témoigne aussi d’un certain esprit d’inclusion. D’abord, il a été proposé d’utiliser le terme de « conseiller » à la place de celui de « superviseur » pour justement marquer une distinction entre la situation de la RAC-EFE et celle des stages dans le cadre du baccalauréat en enseignement. De même, on a préféré le terme « entretien de valorisation des acquis » à celui d’« entretien de validation », du fait que ce dernier placerait les EFE dans une logique de vérification, alors qu’en parlant de valorisation des acquis, le processus d’évaluation de la RAC permet à l’EFE de faire valoir à la fois ses expériences formelles d’enseignement et ses autres expériences pertinentes. De plus, l’ancien terme pourrait suggérer que c’est l’EFE qui est validé en tant que personne, et non ses acquis professionnels. Finalement, la nouvelle démarche RAC-EFE devrait conduire à ne pas pénaliser les EFE en raison d’attributs personnels, comme leur accent ou des méthodes pédagogiques ou de gestion de classe mobilisées considérées comme inadéquates au Québec.

Au vu des résultats obtenus par les EFE après l’administration des nouveaux outils, on peut conclure que ces outils ont répondu aux attentes en matière d’équité et d’inclusion, quoiqu’on puisse relever certaines limites. En particulier, ces outils ayant été administrés dans une seule université, il conviendrait d’attendre de les généraliser aux autres universités avant de décider définitivement de leur pertinence, leur efficacité et leur équité. De même, on ne sait pas ce qu’il adviendra avec les groupes anglophones dans les universités anglophones.

Perspectives de recherche en matière de RAC-EFE

Il n’y a pas encore à notre connaissance de recherches portant sur la RAC-EFE à proprement parler, telle qu’elle est présentée dans cet article, et ce, alors que ce domaine s’avère très fécond pour l’exploration de plusieurs pistes. Ainsi, les thématiques suivantes pourraient constituer des perspectives de recherche :

-

les enjeux d’équité liés à l’évaluation de la RAC-EFE, notamment en ce qui concerne les critères d’évaluation, la transparence du processus, la cohérence et la rigueur de l’évaluation, la prise en compte des différences culturelles dans l’évaluation, etc.;

-

les politiques de RAC pour les EFE, notamment les politiques gouvernementales, les pratiques des employeurs et des établissements d’enseignement et les implications pour l’intégration professionnelle des EFE;

-

les pratiques exemplaires en matière de RAC-EFE, notamment les approches d’évaluation, les stratégies de soutien pour les EFE et les pratiques de collaboration entre les employeurs, les établissements d’enseignement et les organismes communautaires;

-

des études sur les personnes candidates étant passées par la RAC-EFE, afin de documenter comment elles ont réussi ou non, après leur passage par le processus, à s’intégrer dans l’école québécoise.

Ces pistes de recherche illustrent la complexité et l’importance de la RAC-EFE au Québec, ainsi que les défis qui restent à relever pour assurer une intégration professionnelle équitable aux EFE. Dans une période de pénurie de personnel enseignant qui va en s’aggravant, des recherches plus soutenues sur la problématique de l’intégration professionnelle, par le canal du processus de la RAC, seraient à privilégier en vue de documenter l’efficacité de cette voie préconisée par le ministère.

Appendices

Bibliographie

- Akkari, A. (2019). Les approches interculturelles en éducation: entre théorie et pratique. Presses de l’Université Laval.

- Beauchamp-Goyette, F. et Deniger, M.-A. (2015). La reconnaissance des acquis dans les universités québécoises : état de l’art [synthèse de recherche]. Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal.

- Bulea, E., et Bronckart, J. P. (2010). Les conditions d’exploitation de l’analyse des pratiques pour la formation des enseignants. LINGVARVM ARENA, 1(1), 43-60.

- Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ). (2023). Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2021-2023. Profession enseignante au Québec : voies d’accès actuelles et potentielles. CSÉ.

- Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ). (2000). La reconnaissance des acquis, une responsabilité politique et sociale. CSÉ.

- Dion-Viens, D. (2023, 17 avril). Pénurie de personnel: près de 2600 postes vacants dans les écoles québécoises. Le Journal de Québec. https://www.journaldequebec.com/2023/04/17/penurie-de-personnel-pres-de-2600-postes-vacants-dans-les-ecoles

- Douville, O. (2002). Qu’entend l’élève à l’école de ses appartenances et de ses indéterminations. Ville-École-Intégration Enjeux, Hors série 6, 136-145.

- Forum des ministres du marché du travail (FMMT) (2009). Cadre pancanadien d’évaluation et de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger. Ressources humaines et Développement des compétences Canada. http://www.rhdcc.gc.ca/publications.

- Jonnaert, P. (2009). Compétences et socioconstructivisme: un cadre théorique. Armando Editore.

- Leduc, L. (2019, 17 mai). Québec ouvre les bras aux enseignants étrangers. La Presse. https ://www.lapresse.ca/actualites/education/2019-05-17/quebec-ouvre-les-bras-aux-enseignants-etrangers.

- Lévesque, L. (2023, 24 mars). Les syndicats circonspects quant à la formation d’enseignants non qualifiés. Le Devoir. https://www.ledevoir.com/societe/education/786647/les-syndicats-circonspects-quant-a-la-formation-d-enseignants-non-qualifies.

- Ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ). (2020). Référentiel des compétences professionnelles. Profession enseignante. Gouvernement du Québec.

- Ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ). (2003). Politique d’évaluation des apprentissages. Gouvernement du Québec.

- Morrissette, J., et Larochelle, M. (2021). Recension des écrits scientifiques sur la reconnaissance des acquis expérientiels. Université de Montréal. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/26656

- Morrissette, J., Arcand, S., Diédhiou, S.B.M. et Segueda, S. (2020). Les enseignants formés à l’étranger dans les écoles montréalaises: des interactions qui façonnent de nouvelles représentations opératoires. Revue des sciences de l’éducation de McGill, 55(2), 417-438. https://mje.mcgill.ca/article/view/9716/7577

- Morrissette, J., Arcand, S., Demazière, D., Segueda, S., Diédhiou, S. B. M. et Fournier, A. (2019). Faciliter l’intégration socioprofessionnelle du personnel enseignant formé à l’étranger. Guide à l’intention des directions d’établissement. https://cipcd.ca/guides-referentiels/

- Morrissette, J., Demazière, D., Diédhiou, S.B.M et Segueda, S. (2018a). Les expériences des enseignants formés à l’étranger dans les écoles montréalaises: l’épreuve de l’autonomie, de la modification du rapport de places et de l’enseignement différencié, Alterstice, 8(2), 37-49. https://www.erudit.org/fr/revues/alterstice/2018-v8-n2-alterstice05100/1066951ar.pdf

- Morrissette, J., Demazière, D., Diédhiou, S.B.M. et Segueda, S. (2018b). Les expériences d’intégration professionnelle d’enseignants migrants à Montréal. Rapport de recherche soutenu par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Montréal. https://cipcd.ca/wp-content/uploads/2014/04/Rapport-de-recherche-Morrissette-Demazi%C3%A8re-intergration-professionnelle-ens-migrants.pdf

- Morrissette, J. (2009). Une (re)socialisation de l’évaluation des apprentissages. Revue canadienne des jeunes chercheurs en éducation / Canadian Journal for New Scholars in Education (CJNSE/RCJCE), 1(2), 1-8. https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjnse/article/view/30410

- Organisation internationale du travail (OIT). (2018). La validation des acquis de l’expérience (VAE). Kit de formation. Bureau international du Travail. https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_764430/lang--fr/index.htm

- Proulx-Chénard, S. (2021). Interculturalisme. L’Encyclopédie Canadienne. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/interculturalisme.

- Ranne, R. (2012). Overview of RPL’s Role and Position within the EHEA. Dans EURASHE Seminar on Recognition of Prior Learning (RPL): Flexible Ties within Higher Education, Prague.

- Simosko, S. (2012). Évaluation des compétences des immigrants formés à l’étranger. Manuel à l’intention des employeurs, des organismes de réglementation et des autres intervenants. Association canadienne pour la reconnaissance des acquis (ACRA/CAPLA). http://capla.ca/assessing-the-skills-and-competencies-of-internationally-trained-immigrants-a-manual-for-regulatory-bodies-employers-and-other-stakeholders-2/

- Schütz, A. (2017). L’étranger. Un essai de psychologie sociale. Éditions Allia.

- UNESCO (2018). Quel gâchis : assurer la reconnaissance des qualifications et des acquis antérieurs des réfugiés et des migrants, Rapport mondial de suivi sur l’éducation. Documentation d’orientation, 37(47). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366312_fre?posInSet=16&queryId=c7558e72-039e-4c75-b6b1-725478099ab6

- Veyrac, H. (2017). L’instruction au sosie pour la transformation du travail : la conduite du conseil de classe par les chefs d’établissement. Dans Présent et Futur de l’Ergonomie, 52e congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française (SELF) (p. 319-323). https://ergonomie-self.org/wp-content/uploads/2017/09/ActesSELF2017.pdf

- Vial, M. et Mencacci, N. (2004). La Validation des Acquis de l’Expérience à l’Université : une occasion de prendre en considération les savoirs informels. Education permanente, 159, 67-78.

List of tables

Tableau 1

Les différentes voies d’accès menant à profession enseignante pour les EFE

Tableau 2

Tableau comparatif des démarches et outils de la RAC-EFE pour les deux périodes

10.7202/1077975ar

10.7202/1077975ar