Abstracts

Résumé

Le para-dressage est la seule discipline équestre présente aux Jeux Paralympiques. L’objectif de la présente revue de la littérature est de comprendre l’état actuel de la recherche sur la pratique du para-dressage, afin d’interroger la possibilité pour les Jeux Paralympiques de représenter une opportunité pour le développement de la pratique de l’équitation pour des personnes en situation de handicap. Il existe à ce jour très peu d’articles scientifiques autour de cette discipline sportive. Les articles retenus ici évoquent les bénéfices psycho-affectifs et sociaux de la pratique sportive du para-dressage, et notamment l’effet normalisant qu’elle permet. Pour les personnes nées avec leur incapacité tout comme pour les personnes accidentées, la pratique de l’équitation leur permet de nouer une relation forte avec le cheval et de se forger une identité centrée autour de l’animal et du sport, une identité de cavalier. En conclusion, la mise en visibilité du para-dressage aux Jeux Paralympiques peut mettre en lumière les nombreux bénéfices qu’elle apporte aux personnes ayant des incapacités, tout en montrant que la pratique de l’équitation adaptée nécessite peu d’ajustement par rapport à une pratique ordinaire. Les démarches de mise en visibilité doivent cependant être entamées bien en amont des Jeux.

Mots-clés :

- para-dressage,

- Jeux Paralympiques,

- handisport,

- bénéfices psycho-sociaux,

- identité

Abstract

Para-dressage is the only equestrian discipline present at the Paralympic Games. The aim of this narrative review of the literature is to understand the current state of research on the practice of para-dressage, in order to question the possibility of the Paralympic Games representing an opportunity for the development of the practice of horse riding for people with disabilities. To date, there are very few scientific articles on this sport. The articles that have been selected here refer to the psycho-affective and social benefits of para-dressage, and in particular, the normalizing effect it has.

For people born with a disability, as well as for those who have suffered an accident, the practice of horse riding enables them to forge a strong relationship with the horse and to forge an identity centered around the animal and the sport, an identity as a rider. In conclusion, showcasing para-dressing at the Paralympic Games can highlight the many benefits it brings to people with disabilities, while demonstrating that adapted riding requires little adjustment compared to ordinary riding. However, the process of raising awareness about para-dressing must begin well in advance of the Games.

Keywords:

- para-dressage,

- Paralympic Games,

- disabled sport,

- psycho-social benefits,

- identity

Article body

Introduction

En 1952, aux Jeux Olympiques (JO) de Helsinki, une cavalière danoise fait sensation. Il s’agit de Lis Hartel, survivante de la poliomyélite et première femme en situation de handicap à remporter une médaille olympique sur l’épreuve du dressage. À cette époque, les Jeux Paralympiques (JP) n’existent pas encore. Dans les années 60, l’histoire de Lis Hartel devient le fer de lance des associations proposant des activités équestres pour des personnes en situation de handicap – son succès inspire le développement de la para-équitation, de l’équitation adaptée et de l’équithérapie (Dinning, 2008; Hedenborg, 2017). La para-équitation s’adresse aux cavaliers en situation de handicap physique et/ou sensoriel, tandis que l’équitation adaptée propose des activités équestres à des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique (Beldame et al., 2016). Les deux disciplines peuvent être pratiquées en loisir et en compétition, et se distinguent de l’équithérapie[1], qui utilise le cheval – monté ou non – pour proposer des activités de soin dans un contexte médical (Viruega & Gaviria, 2020). Il est cependant intéressant de noter que la sportivisation de l’équitation pour des personnes en situation de handicap découle d’une pratique thérapeutique.

Selon Eisen, un premier groupe d’équithérapie est apparu en 1917 à l’Hôpital Universitaire d’Oxford et avait pour vocation d’aider à soigner les blessés de guerre. En 1953, suite au succès de Lis Hartel, la kinésithérapeute norvégienne Elisabeth Bodiker expérimente l’équitation thérapeutique au sein de sa clinique avec succès. La pratique s’exporte alors partout à l’étranger, en Angleterre, en Suisse, aux USA, et en France (Eisen, 2012). En France, la rééducation par le cheval commence au milieu des années 60, grâce aux physiothérapeutes Hubert Lallery et Renée de Lubersac. En 1971, ils fondent l’Association Nationale de Rééducation par l’Equitation (ANDRE), qui devient l’Association Handi-Cheval par la suite, et dont l’objectif est la pratique de l’équitation à visée thérapeutique (Eisen, 2012; Michalon, 2013). Cette association, sous l’égide des fédérations sportives, rassemble des personnes issues du corps médical (Eisen, 2012). À partir de 1986 et la création de la Fédération Nationale des Thérapies Avec le Cheval (FENTAC), l’équitation thérapeutique se désolidarise des fédérations sportives et abandonne la pratique montée de l’équitation au profit du développement de la Thérapie Avec le Cheval (TAC), qui privilégie la relation avec l’animal (Michalon, 2013). La pratique sportive est alors prise en charge par la Fédération Française des Sports Adaptés (FFSA) et la Fédération Française Handisport (FFH). À partir de 2017, la Fédération Française d’Equitation (FFE) prend le relai de la FFH sur la gestion de la para-équitation, et notamment de la discipline paralympique du para-dressage.

Si l’équithérapie et la pratique sportive pour des personnes en situation de handicap génèrent de nombreuses recherches en médecine, kinésithérapie ou encore psychologie (Aitchison et al., 2022; Granados & Agís, 2011; Hilliere et al., 2018; Menor-Rodríguez et al., 2021; Potvin-Bélanger et al., 2022; Wood & Fields, 2021), la para-équitation et le para-dressage ont reçu quant à eux peu d'attention de la part des chercheurs sur le handicap ou des chercheurs sur le sport et les loisirs (Dashper, 2010; de Haan, 2015).

La très grande majorité des articles abordent surtout le sujet en Angleterre, dont l’équipe nationale est numéro une mondiale en para-dressage (Jones, 2017).

La revue de littérature présentée dans cet article a pour objectif de répondre à la question suivante : quels sont les parcours des para-cavaliers pratiquant la para-équitation et/ou le para-dressage ?

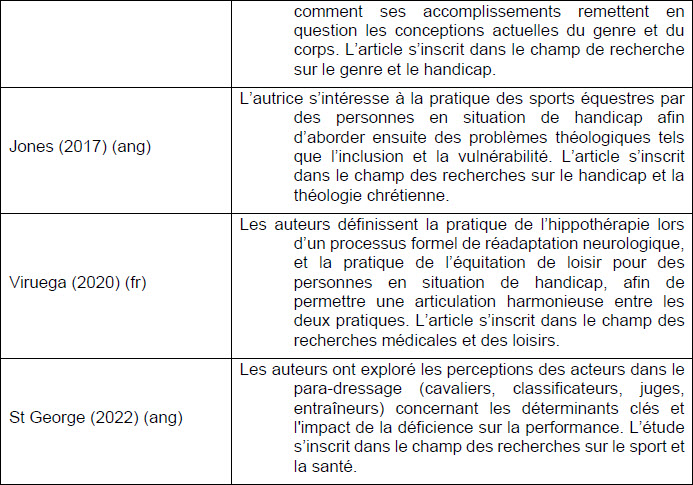

Cet article a été rédigé dans le cadre d’un travail de thèse débuté en novembre 2022. Pour répondre à cette question, une recherche bibliographique a été menée sur différents moteurs de recherche (Google Scholar, Cairn, OpenEdition et ScienceDirect). Les mots clés utilisés ont été « para-dressage », « sport équestre handicap », « équitation adaptée », « para-équitation » et leurs équivalents en anglais. Les articles retenus devaient aborder le sujet du para-dressage, ou de la pratique de l’équitation de loisir et sportive pour des personnes en situation de handicap. Les recherches sur les différents moteurs de recherche n’ont donné que peu de résultats (95 résultats pour le terme « para-dressage » sur Google Scholar, dont 4 résultats pertinents). Les termes « sport équestre handicap » et « équitation adaptée » ont permis de sélectionner 4 autres articles. Les 2 derniers articles ont été choisis à partir des bibliographies des précédents articles. Au total, dix articles ont été retenus dans le cadre de cette revue de littérature, dont 2 en français (voir tableau 1 en annexe 1, p. 34).

Parce qu’il existe très peu d’articles de recherche sur le para-dressage et la para-équitation, il a été fait le choix de placer la discipline du para-dressage dans le contexte plus large du handisport[2]. Le présent article propose de revenir dans un premier temps sur la définition du handicap, puis de situer le para-dressage dans le paysage du handisport. Dans un second temps, les bénéfices et les difficultés rencontrées dans la pratique sportive, puis dans la para-équitation et le para-dressage seront abordés. Enfin, l’article conclut sur les parcours des para-cavaliers et la construction de l’identité des personnes avec des incapacités dans leur pratique para-équestre. Au travers de cet article, il sera possible de comprendre si les Jeux Paralympiques (JP) peuvent représenter une opportunité de développement pour la pratique de la para-équitation en France.

I. La genèse de la pratique du para-dressage

A. Définition du handicap

Les lois successives de 1975 puis de 2005 en France ont permis de définir le handicap comme « le produit d’une interaction entre une personne vivant avec une déficience et son environnement socio-culturel » (Frenkiel et al., 2016, p. 627). Le terme « en situation de handicap » met l’accent sur les difficultés rencontrées par une personne avec une incapacité physique ou mentale à subvenir correctement à ses besoins quotidiens dans un environnement socio-culturel inadapté à sa condition (Delalandre et al., 2022; Frenkiel et al., 2016). Stiker (2019) invite cependant à la réflexion autour du mot « handicap », qui induit une vision misérabiliste de la personne, et sert aujourd’hui de « terme générique » (2019, p. 61) pour définir toutes les formes de handicap. Selon lui, l’expression « en situation de handicap » ne dit rien de précis et est, au contraire, trop large pour être bien entendue, tout en continuant à véhiculer « les images d’une personne empêchée, gênée, entravée, parce que déficiente, infirme, malformée » (2019, p. 67). S’il ne propose pas de solution adéquate, Stiker propose de réfléchir à partir du concept développé par Amartya Sen des capabilités, à l’instar du mot anglais disability ou encore de l’expression québécoise « personnes avec des incapacités. »

En 1983, à partir du rapport Principes fondamentaux du handicap[3] publié par l’UPIAS, le sociologue Mike Oliver développe le modèle social du handicap (Oliver, 2013), repris aujourd’hui par de nombreux chercheurs (Dashper, 2010; Delalandre et al., 2022). Considérer la personne en situation de handicap au-delà du seul besoin de guérison ou de réparation a permis, entre autres, le développement d’activités physiques et sportives adaptées dont « le désir de pratiquer ‘‘comme les autres’’ conduit à s’éloigner un peu plus d’une organisation initiée et contrôlée par le monde médical » (Ferez & Ruffié, 2023, p. 44).

B. Le para-dressage, seule discipline équestre présente aux Jeux Paralympiques

1. Origines de la discipline

En 1948, le professeur Guttmann, qui travaille avec des personnes paralysées, organise une compétition sportive en parallèle des Jeux Olympiques qui se déroulent alors à Londres et qui fait s’affronter des personnes paraplégiques au tir à l’arc. Ces jeux, inscrits dans une visée thérapeutique (Marcellini, 2005; Ferez & Ruffié, 2023), seront réitérés et prendront le nom des Jeux de Stoke Mandeville en référence à l’hôpital où ils se déroulent. En France, c’est l’Association Sportive des Mutilés de France (ASMF), fondée en 1954, qui initie la pratique sportive pour des personnes en situation de handicap (Ruffié et al., 2014).

Les premiers JP se déroulent à Rome, en 1960 et sont encore résolument inscrits dans une vision médicale (Ruffié et al., 2014). À partir des JP de 1968 à Tel-Aviv, les préoccupations deviennent de plus en plus sportives. Malgré une volonté d’intégration de toutes les formes d’incapacité, il faut attendre 1976 pour que les aveugles et les amputés puissent prendre part aux Jeux de Toronto, et 1986 pour une intégration complète de toutes les formes de handicap, notamment le handicap mental[4].

Dans un même temps, c’est sous l’impulsion de deux cavalières britanniques, Jonquil Solt et Jane Goldsmith, que les premières compétitions de para-dressage sont organisées dans les années 1960 et 1970 en Angleterre et en Suède (United States Equestrian Federation, 2017). En parallèle se développe en Angleterre l’association Riding for the Disabled, créée en 1969, qui promeut l’équithérapie, mais aussi l’équitation de loisir, sportive et compétitive pour des personnes en situation de handicap (Dashper, 2010; de Haan, 2015). Ce n’est qu’à partir des Jeux d’Atlanta en 1996 que le para-dressage est officiellement intégré comme seule discipline équestre des JP. Cela coïncide avec l’intégration de toutes les formes de handicap au sein des JP, ainsi que le remaniement du système de classification des para-athlètes. Dans les années 80, la classification passe d’un modèle médical à un modèle fonctionnel, ce qui a amené différentes formes de handicap à concourir les unes contre les autres en prenant en compte les capacités des para-athlètes plutôt que leur type de handicap (Ruffié et al., 2014).

Dès les premières compétitions internationales de para-dressage, en 1985, et jusqu’aux JP d’Athènes en 2004, les para-cavaliers montaient des chevaux qui leur étaient prêtés sur place, à l’instar des cavaliers du pentathlon. Depuis 2004, les para-cavaliers montent leurs propres chevaux, ce qui a contribué au développement de la discipline. En effet, selon Anne Prain, juge internationale de dressage, les cavaliers sont alors en mesure de montrer la qualité de leurs relations avec leurs chevaux ; les aptitudes, notamment locomotrices, des chevaux se rapprochent de plus en plus des standards des chevaux de dressage pur ; et les notes des reprises augmentent (Prain, 2024). Si, en 1996, seules 16 nations sont représentées en para-dressage, elles sont au nombre de 29 à Rio en 2016 et de 26 à Tokyo en 2021 (United States Equestrian Federation, 2017; Les Sports.info, 2024).

En France, la discipline s’est développée dans la continuité de l’Angleterre et des pays nordiques. Dès 1996, elle fait partie des 16 nations à envoyer une équipe à Atlanta. La discipline est alors prise en charge par la FFH, avant d’être rattachée à la FFE depuis 2017. La FFE promeut le développement de la discipline à travers la pratique de la para-équitation et de l’équitation adaptée, notamment en mettant en place le label « Equi-Handi Club » (FFE, 2023). On compte aujourd’hui 144 centres équestres labellisés Equi Handi Club et 66 clubs et associations proposant des activités équestres recensés sur le site Handisport, dont 55 sont des associations multisports (Handisport, 2023). D’après le site FFE Compet, en 2023, 367 épreuves de para-dressage ont été organisées en France, tous niveaux confondus, en parallèle des concours de dressage classique.

Ces compétitions totalisent majoritairement peu de participants : l’ensemble des épreuves a rassemblé 50 cavaliers différents, et 27 clubs. À titre de comparaison, sur la même année, 15 482 épreuves de dressage classique se sont déroulées, tous niveaux confondus, et ont totalisé la participation de 19 613 cavaliers différents et 2 846 clubs. Il est cependant difficile de trouver et d’obtenir des informations sur le développement du para-dressage, car il n’existe pas, à la connaissance des autrices, d’historique de la discipline en France.

2. Règlementation

Les règles du para-dressage sont les mêmes que pour la discipline du dressage « valide » à la différence près qu’elles s’adressent uniquement à des cavaliers ayant des incapacités motrices et/ou sensorielles. « La reprise [en para-dressage] consiste en un enchainement de figures dans la bonne allure, le bon équilibre et avec une amplitude variée (allongements de foulée et rétrécissement de foulée tout en gardant l’équilibre) » (France Paralympique, 2023).Les para-cavaliers sont répartis en cinq grades selon leur puissance musculaire, l’ampleur des mouvements articulaires et la coordination (St. George et al., 2022). Le grade I correspond aux para-cavaliers ayant les incapacités les plus importantes (déficience importante de l’équilibre et de la mobilité des bras et des jambes) et le grade V regroupe les para-cavaliers aux incapacités les plus légères (déficience légère d’un ou deux membres, déficience visuelle) (Handi Equi Compet, 2023). En para-dressage, le système de classification est généralement perçu comme équitable par les para-cavaliers (Dashper, 2010; de Haan et al., 2016), avec des objectifs constants d’amélioration pour prendre en compte l’expérience vécue des para-cavaliers au-delà de leurs capacités fonctionnelles (St. George et al., 2022). Dans cette discipline, c’est avant tout la qualité d’exécution des figures par le cheval qui est jugée plus que l’athlète humain.

II. Réalités du handisport et du para-dressage aujourd’hui, entre bénéfices et difficultés

Selon Stiker (2019), « les personnes dites handicapées réclament que leurs capacités, toujours existantes comme en tout individu humain, soient aidées pour devenir des capabilités » (2019, p. 71), c’est-à-dire, « d’offrir une liberté effective d’atteindre un état donné (pouvoir d’être) ou de réaliser quelque chose (pouvoir de faire), par la construction d’un environnement en mesure de mettre en valeur les ressources personnelles. » (Valet & Meziani, 2017, p. 5). Ainsi, un environnement capacitant permettrait aux personnes les plus vulnérables de retrouver leur liberté d’être et d’agir (Valet & Meziani, 2017), tout en étant considéré comme des sujets actifs (Cooreman-Guittin, 2022). En ce sens, l’exemple du para-dressage est intéressant, puisque on y retrouve les caractéristiques d’un environnement « capacitant », où les capacités et les capabilités des para-cavaliers sont reconnues.

Si, jusque dans les années 80, la pratique sportive des personnes en situation de handicap était avant tout considérée pour ses bénéfices thérapeutiques d’un point de vue médical, les recherches ont aujourd’hui démontré qu’elle apportait aussi de nombreux bénéfices sociaux et personnels (Aitchison et al., 2022; Collinet et al., 2023). Ces bénéfices sont cependant à nuancer avec les difficultés d’accès au sport qu’elles rencontrent, comme l’absence d’infrastructure permettant de les accueillir, les coûts liés à la pratique, ou encore l’absence d’informations sur les dispositifs handisport qui leur sont accessibles (Richard et al., 2020).

A. Les bénéfices psycho-affectifs et sociaux

Dans une revue de littérature sur les bénéfices de la pratique sportive des personnes en situation de handicap, Aitchison et al. (2022) montrent que pour les para-athlètes, par exemple, leur vie est marquée par leur pratique intensive et passionnée d’un handisport, qui leur procure « joie et bonheur »[5] (p. 11) en plus d’améliorer leur confiance en eux et leur estime de soi au travers de leur participation sportive.

Dans le para-dressage, les cavaliers tirent eux aussi de nombreux bénéfices psycho-affectifs de leur pratique (Dashper, 2010; DePauw, 1986; Lundquist Wanneberg, 2014). Dès les années 80, la littérature scientifique met en évidence les avantages de la pratique de l’équitation auprès d’un public en situation de handicap, comme en atteste DePauw (1986) pour qui l’équitation entraîne la motivation des cavaliers, construit la confiance et améliore l’estime de soi. Les para-cavaliers interrogés par Dashper (2010) quelques décennies plus tard, tous compétiteurs en para-dressage, évoquent les mêmes bénéfices. Ils expliquent comment l’équitation a changé leur vie, notamment sur leurs attentes pour l’avenir et sur ce qu’ils étaient capables d’accomplir (Dashper, 2010), à l’instar de Pete, para-cavalier britannique qui, jusqu’à sa découverte du para-dressage aux JP de 1996, pensait ne jamais être capable de faire autre chose qu’un travail de bureau, ce qui l’a mené à la dépression.

Il raconte sa carrière : « c'est vraiment surréaliste parce que j'aime tellement les chevaux et que j'ai réussi à en faire une carrière, puis à réussir dans cette carrière et à ce que cette carrière m’emmène autour du monde…Pour moi, j'ai plus de succès que n'importe qui d'autre, parce que pour moi, c'est le respect et l'admiration des autres êtres humains, c'est vraiment agréable. »[6] (Dashper, 2010, p. 10).

L’estime de soi est un bénéfice souvent cité dans la littérature. Dans le cadre d’une pratique en milieu ordinaire, se confronter à des valides représente pour les personnes en situation de handicap « un moyen de se sentir comme les autres et de gagner en estime de soi » (Collinet et al., 2023, p. 153). Se sentir comme les autres se rapproche d’un effet normalisant[7], tel qu’il a pu être décrit par de nombreux auteurs (Aitchison et al., 2022; Delalandre et al., 2022; Ripoll, 2016). Cet effet normalisant a aussi été décrit dans la pratique de la para-équitation. Ainsi, Lundquist-Wanneberg (2014) explique que pour certains para-cavaliers, monter à cheval leur permettait de « redevenir normaux » et de rompre avec le modèle médical du handicap, notamment pour les personnes accidentées. La pratique de l’équitation et la présence dans un environnement ordinaire, c’est-à-dire, un centre équestre qui accueille majoritairement un public valide, leur procure le sentiment d’être à leur place et de faire partie de cet environnement. Le cheval représente une forme de liberté, et la preuve qu’ils sont « capables de faire des choses »[8]. Monter à cheval leur permet de se connecter au corps de l’animal, et à leurs propres ressentis. Si l’équitation permet aux para-cavaliers de retrouver une forme de mobilité et d’exercice, il s’agit aussi pour eux « d’un médicament pour l’esprit » ou d’un « nettoyage spirituel »[9] (Lundquist Wanneberg, 2014, p. 75). Certains para-cavaliers expriment ne plus ressentir le besoin de redevenir la personne qu’ils étaient avant le handicap quand ils sont à cheval (Lundquist Wanneberg, 2014). Enfin, pour certains para-cavaliers, la pratique de l’équitation leur permet de retrouver un lien avec leur vie d’avant, mais ils y voient aussi un chemin pour la vie future (Hedenborg, 2017; Lundquist Wanneberg, 2014).

À l’encontre de cette perception de la normalité, Stiker (2019) explique comment cette notion est aujourd’hui un synonyme de validité, et qu’en voulant conférer une vie « normale » aux personnes en situation de handicap, cela revient à imposer un modèle validocentré où les personnes seraient identiques, mais pas égales : « Tous pareils ne veut pas dire tous égaux.

Viser les mêmes objectifs : (…) l’exploit sportif mais dans les compétitions handisport (…), montre bien la volonté de la « mêmeté » en acceptant des traitements inégalitaires. » (2019, p. 62). Jones (2017) apporte un regard différent sur la pratique de l’équitation pour des personnes en situation de handicap. Plutôt que de parler de « normalisation » dans le sens où la pratique sportive permet d’oublier, voire de limiter le handicap, elle évoque comment l’équitation permet d’enlever un excès d’invalidité. La « situation de handicap » ne disparaît pas mais une partie des implications sociales négatives qui y sont liées s’effacent. Dans la para-équitation, les para-cavaliers montent rarement parce qu’ils souhaitent être guéris ou (re)devenir normaux. C’est avant tout la relation avec le cheval qui les motive (Jones, 2017).

Enfin, au-delà des bénéfices psycho-affectifs, la pratique sportive collective est un vecteur d’intégration sociale. Elle permet de décloisonner le handicap en le rendant visible et compréhensible auprès d’un public valide, ce qui permet à la personne en situation de handicap de se sentir à l’aise dans le milieu ordinaire (Collinet et al., 2023). Dans le milieu de la para-équitation et du para-dressage, plusieurs cavaliers soulignent l’importance de pouvoir sortir et de rencontrer d’autres personnes, de retrouver des contacts sociaux. Monter à cheval est un vecteur pour retrouver le respect et l’admiration des personnes qui les entourent, en particulier des valides. Cela leur permet aussi de renouer avec un capital social (Dashper, 2010; Lundquist Wanneberg, 2014).

B. La particularité de la para-équitation et du para-dressage : la relation avec le cheval

Si la médiation animale est à visée thérapeutique – ce qui n’est pas l’objectif de la pratique du para-dressage – il est cependant possible d’établir des parallèles entre une pratique purement thérapeutique et une pratique sportive, comme en atteste Lee Davis qui a travaillé sur la question des bénéfices thérapeutiques apportés par les chevaux à des cavalières valides de loisir (Lee Davis et al., 2015). Dans la pratique de la médiation animale, Fournier Chouinard (2021) évoque le lien qu’il existe entre les animaux de thérapie et les patients, pour qui il est parfois plus facile de faire confiance à un animal plutôt qu’à un humain. La nature de la relation qui peut se nouer entre un cavalier et son cheval fait écho aux thérapies assistées par les animaux, dont sans tiret les objectifs sont d’apporter des bienfaits sur la santé physique et mentale des patients (Altenloh & Busigny, à paraître). Cependant, dans le cadre médical, le participant est avant tout un patient (Altenloh & Busigny, à paraître), tandis que dans la pratique sportive, il est d’abord un équitant, voire même un athlète (Lundquist Wanneberg, 2014).

La relation qui se noue entre l’animal de médiation et l’humain implique la reconnaissance de l’agentivité de l’animal, qui est nécessaire « pour libérer le véritable potentiel ainsi que toute la richesse de la médiation animale. » (2021, p. 104). Cette reconnaissance de l’agentivité de l’animal est aussi présente dans les sports équestres et est reconnue comme nécessaire pour le bon déroulement de la compétition (Deneux-Le Barh, 2022). La reconnaissance de l’agentivité de l’animal lui permet de pleinement jouer son rôle de médiateur et d’enrichir les échanges interespèces, contribuant ainsi à la réciprocité des bénéfices à tirer de la relation entre humain et animal (Fournier Chouinard, 2021).

Pareillement, dans le cas du para-dressage, Jones (2017) montre comment la relation d’interdépendance entre un para-cavalier et son cheval peut permettre l’accroissement des compétences des deux êtres : « James permet à Murphy [le cheval] d'utiliser ses capacités naturelles et acquises ; Murphy permet à James de faire l'expérience d'un autre type de liberté physique et de dextérité. »[10] (Jones, 2017, p. 155).

Jones (2017) explique que si de nombreux sports prônent l’indépendance, l’équitation a cela de spécial qu’elle prône l’interdépendance, entre cheval et para-cavalier. L’autrice explique comment humains et chevaux sont amenés à exercer un contrôle l’un sur l’autre, mais aussi sur eux-mêmes, puisque le cheval doit apprendre à ne pas fuir, sauter en l’air, taper ou mordre. Pareillement, le para-cavalier doit s’empêcher de se ratatiner, de serrer les genoux, les mains, etc. Cheval et para-cavalier doivent pouvoir être en mesure de « lire » les capacités physiques et émotionnelles de l’autre lorsqu’ils sont en interaction. Cette relation d’interdépendance entre le cheval et le para-cavalier permet d’aller au-delà du principe d’inclusion, où il reste une séparation entre celui qui donne (le valide) et celui qui reçoit (la personne en situation de handicap). « Comme le fait remarquer Swinton (2016), une personne peut avoir un sentiment d’appartenance lorsqu'elle manque en son absence, et pas seulement lorsqu'elle est acceptée en sa présence. Cette idéologie est évidente dans les sports équestres, où le partenariat ne peut être imaginé sans la présence des deux membres » (Jones, 2017, p. 158)[11]. Ainsi, par la pratique de l’équitation, les para-cavaliers sont en mesure de former des partenariats anthropoéquins et même d’augmenter mutuellement leurs compétences naturelles et acquises dans un contexte sportif (Jones, 2017). Les sports équestres permettent au couple cheval/para-cavalier d’acquérir une nouvelle identité, non pas parce qu’ils changent de corps, mais parce qu’ils gagnent une relation (Jones, 2017).

La particularité du para-dressage est qu’il permet donc de combiner à la fois les bénéfices apportés par la thérapie avec un animal à la personne en situation de handicap, et les bénéfices liés à la pratique sportive[12], comme Aitchison et al. (2022) et Collinet et al. (2023) l’ont en effet mis en évidence.

C. Les difficultés rencontrées

Si la pratique sportive présente de nombreux bénéfices pour les personnes en situation de handicap, son accès reste cependant difficile, comme en témoigne le faible nombre de structures labellisées par la FFE pour accueillir des personnes en situation de handicap.

Les clubs sportifs, notamment ordinaires, ne sont pas toujours adaptés à l’accueil de personnes en situation de handicap : ils n’ont pas les infrastructures ou le matériel nécessaire, ou bien ils n’ont pas de moniteurs formés pour travailler avec un public ayant des incapacités (Richard et al., 2020).

La blessure ou le risque de blessure peut amener la personne en situation de handicap à arrêter ou à ne pas commencer sa pratique sportive. Pareillement, l’évolution du handicap ou de la maladie peut empêcher la poursuite d’un sport (Delalandre et al., 2022; Richard et al., 2020). À ce titre, dans le cadre de la pratique de l’équitation pour des personnes en situation de handicap, Viruega et Gaviria (2020) appellent à la vigilance par rapport à la dangerosité des chevaux, qui restent des animaux imprévisibles de quelques 500 kg. Les auteurs rappellent que dans le cadre de l’équithérapie, dans un contexte médical, les chevaux sont soigneusement sélectionnés et entraînés pour accompagner des personnes fragiles, ce qui n’est pas toujours le cas des chevaux en pratique ordinaire. Parallèlement, ils invitent à séparer pratiques thérapeutiques et pratiques de loisir, dont les objectifs et les méthodologies diffèrent. Cependant, ils précisent que toute personne désireuse de monter à cheval doit pouvoir être accompagnée dans sa démarche.

L’accès à un entraîneur professionnel et formé pour l’accompagnement de para-athlètes reste compliqué. Les entraîneurs dans le handisport sont encore souvent bénévoles et connaissent des situations de travail précaires (Burlot et al., 2020; Meynaud, 2005; Wareham et al., 2017). C’est le cas aussi dans la pratique de l’équitation adaptée, comme en témoigne Turaud (2009) au sein de l’association Cadence, dont les personnes qui accompagnent les para-cavaliers sont des bénévoles. Enfin, l’absence d’une couverture médiatique des handisports à hauteur des heures de diffusion des sports valides contribue à leur invisibilité et aux inégalités entre sports valides et handisports (Arcom, 2023; Meynaud, 2005; Paillette et al., 2005).

III. L’identité du para-athlète, entre supercrip[13] et hybride

A. Le parcours des para-athlètes

1. Les para-athlètes accidentés

Concernant les para-athlètes accidentés, en athlétisme, Frenkiel et al. (2016) expliquent que leur participation sportive découle majoritairement d’une pratique commencée en tant qu’enfant dans le milieu valide, puis reprise, dans un premier temps, en centre de rééducation à la suite de leur accident ou de l’apparition ou évolution d’une maladie. Leur retour à une pratique sportive est facilitée par leurs connaissances techniques et sociales du milieu sportif, bien qu’ils ne se réorientent pas nécessairement vers le sport qu’ils pratiquaient en tant que valides (Frenkiel et al., 2016; Richard et al., 2022).

Le sport contribue à un processus d’ajustement, nécessaire pour accepter une nouvelle condition, une nouvelle vie (Aitchison et al., 2022). Il y a un besoin d’adaptation de la pratique sportive, notamment lorsqu’elle avait été commencée en milieu valide. Les para-athlètes sont à la recherche de stratégies de reconversion pour leur corps qui change, mais sont aussi dans une logique de quête identitaire qui se traduit par la volonté de pratiquer avec les valides. On trouve souvent chez eux une volonté d’effacement du handicap par la pratique sportive qui permet de replacer le corps dans un environnement « normal » (Delalandre et al., 2022).

Certains pratiquants ont (re)découvert la pratique sportive grâce à leur handicap. La pratique sportive découle alors de leur propre choix et d’un besoin de se procurer du bien-être, de s’inscrire dans un collectif et dans une logique de mobilité et de préservation du corps (Delalandre et al., 2022). Ces para-athlètes constituent près de 90% des sportifs sélectionnés aux Jeux Paralympiques (Ripoll, 2016). Il est intéressant de noter que pour la plupart des para-athlètes accidentés, leur intégration au sein d’équipes sportives handisports leur a permis d’obtenir le statut d’athlète de haut niveau, comme l’expliquent Frenkiel et al. (2016) dans le cas des athlètes en para-athlétisme. Frenkiel et al. (2016) et Richard et al. (2022) remarquent aussi qu’à la suite de l’intégration d’un para-athlète accidenté au sein d’une discipline paralympique, les progrès des para-athlètes sont très rapides et les records personnels battus plus souvent que parmi les athlètes valides.

Parmi les para-cavaliers accidentés, il est moins fréquent d’observer des primo-arrivants en situation de handicap à la suite d’un accident. A l’instar des cavaliers valides, les para-cavaliers débutent fréquemment l’équitation dans leur enfance et leur pratique est motivée par des images liées à la liberté et à la relation avec le cheval (Chevalier, 1998; Dashper, 2010). Certains sont remontés à cheval par le biais de l’équithérapie, avant de s’orienter vers la para-équitation, tandis que d’autres para-cavaliers ont souhaité retrouver la pratique qu’ils avaient avant leur accident sans passer par un processus équithérapeutique (Dashper, 2010; de Haan, 2015; Hedenborg, 2017; Lundquist Wanneberg, 2014).

2. Les para-athlètes nés avec leur handicap

Les para-athlètes nés avec leur handicap ont souvent des trajectoires sportives plus variées, puisqu’elles peuvent s’opérer au sein du cadre médical, de l’école, de la famille ou encore tardivement, bien après l’enfance (Frenkiel et al., 2016; Richard et al., 2022). Ce fut le cas, par exemple, de Sir Lee Pearson, para-cavalier de l’équipe de para-dressage britannique né avec une arthrogrypose multiple congénitale et qui a découvert le para-dressage à 22 ans, lors des Jeux Paralympiques d’Atlanta (Dashper, 2010).

La majorité des para-athlètes découvrent néanmoins le sport dans leur enfance, tout comme les athlètes valides et accidentés. C’est ensuite souvent la rencontre avec un coach « jouant le rôle de tuteur de résilience » (Ripoll, 2016, p. 105) qui va leur permettre de progresser vers le plus haut niveau, à l’instar de ce que décrivent Forté et Menesson (2012) dans le contexte des athlètes valides non-héritier, c’est-à-dire, ceux qui s’engagent dans la voie sportive par le biais d’un modèle extérieur. Dans le contexte du para-dressage, les para-cavaliers qui débutent dans leur enfance le font souvent d’abord en milieu valide, avant de s’orienter vers le para-dressage, comme Chiara Zenati. La jeune cavalière hémiplégique a découvert l’équitation à l’âge de 6 ans en milieu valide et a continué sa pratique jusqu’à intégrer l’équipe de France de para-dressage en 2019 (Chiara Zenati, 2021).

Ces para-athlètes évoquent le dépassement de soi comme motivation principale et l’importance des soutiens autour d’eux – famille, clubs sportifs, institutions – dans leur engagement sportif (Delalandre et al., 2022). S’ils retrouvent dans le handisport les mêmes bénéfices qu’évoquent les para-athlètes accidentés, il n’est cependant pas le moyen d’une reconstruction, comme en témoigne le handi-basketteur Ryadh Sallem : « Je n’ai jamais connu de sentiment de revanche à prendre par rapport à mon handicap, non ! J’ai juste des défis à relever. Des revanches contre qui et contre quoi ? Je suis né ainsi ! » (Ripoll, 2016, p. 73).

B. L’identité du para-athlète

1. La construction identitaire

L’identité est considérée comme l'ensemble des significations que nous utilisons pour définir ce que signifie être qui nous sommes dans différents contextes (Lundquist Wanneberg, 2014). Elle s’exprime selon trois principes : les rôles que nous percevons, par exemple, le rôle de parent ; le groupe, par exemple, l’identification à un groupe social, comme les partisans d’un parti politique ; et la personne, c’est-à-dire, la façon dont nous nous percevons par rapport à autrui. Toute personne mobilise plusieurs identités au cours de sa vie, dont certaines sont plus dominantes que d’autres. L’identité peut être refaçonnée lors d’événements majeurs, comme par exemple, la survenue d’un accident grave qui conduit à l’amputation d’un membre (Lundquist Wanneberg, 2014).

Dans le milieu du handicap, Stiker (2019) parle de condition handicapée pour décrire, entre autres, la façon dont les « personnes dites handicapées »[14] vivent et agissent dans leur quotidien, se construisent avec des identités multiples, affirment leurs capabilités et combattent pour une société plus inclusive. Leurs identités peuvent être choisies, ou bien prescrites par le reste de la société – souvent, elles sont un mélange des deux.

Dans le handisport, les para-athlètes (re)construisent leur(s) identité(s), qui peuvent être multiples – l’identité peut s’apparenter à celle d’un athlète aussi bien qu’à celle d’une personne en situation de handicap. Pour les para-cavaliers, Lundquist-Wanneberg (2014) explique que lorsque ces personnes sont à cheval, elles se considèrent avant tout comme « cavalières ». Si l’identité « handicapée » est toujours présente, elle passe cependant au second plan au profit d’une identité plus marquée par la présence du cheval que par celle du handicap (Lundquist Wanneberg, 2014; de Haan, 2015). Lundquist-Wanneberg (2014) s’est particulièrement intéressée à la (re)construction de l’identité lorsqu’une personne en situation de handicap (re)commence l’équitation. Sa recherche porte sur des para-cavaliers suédois – certains d’entre eux font partie de l’équipe nationale de para-dressage tandis que d’autres débutent l’équitation. Pour les anciens cavaliers ayant acquis leur handicap au cours de leur vie (accident ou maladie), le para-dressage leur permet de renouer avec une pratique qui leur était familière et qui leur apprend à conjuguer une nouvelle identité liée au handicap avec une ancienne identité cavalière. Ces para-cavaliers expérimentent une frustration liée à la perte de leur identité valide, mais aussi le plaisir d’avoir l’opportunité de retrouver un lien avec leur passé (Lundquist Wanneberg, 2014).

Pour les para-cavaliers qui découvrent le milieu équestre – soit qu’ils sont nés avec leur handicap, soit qu’ils commencent la pratique de l’équitation suite à leur handicap – le cheval devient pour eux une forme de liberté, une façon de « devenir normaux » (Lundquist Wanneberg, 2014, p. 73)[15].

L’autrice explique que même si l’identité liée au handicap reste forte, elle peut être remise en question lorsque les personnes se mettent à cheval et (re)découvrent l’identité cavalière (Lundquist-Wanneberg, 2014), à l’instar de ce qu’exprime la cavalière Céline Gerny auprès du magazine Grand Prix (2023) : « Je me considère davantage comme une athlète de haut niveau que comme une personne en situation de handicap. »

Similairement, Donna de Haan (2015, 2016) identifie au sein de l’équipe britannique des sports équestres olympiques et paralympiques trois marqueurs d’identité principaux. Tout d’abord, elle met en évidence une identité générique de l’équipe de Grande-Bretagne, qui rassemble tous les athlètes sous la même bannière sans distinction de disciplines, de genre ou de handicap. Ensuite, la deuxième forme d’identité est spécifique au monde du cheval, c’est-à-dire l’identité des équitants face aux non-équitants. Dans cette vision de l’identité, la situation valide/handicapé n’a pas d’importance. Enfin, il existe des identités spécifiques à chaque discipline. Les para-dresseurs sont par exemple perçus comme des personnes ouvertes aux rencontres avec les cavaliers de différentes nationalités et s’identifient, entre eux, par leur handicap.

2. Le corps des para-athlètes, entre héros, supercrip, cyborg et centaure

À travers leur pratique sportive, les para-athlètes voient leur corps évoluer. Ils font l’acquisition de nouvelles compétences et découvrent un corps plus performant – parfois, notamment pour les para-athlètes accidentés, plus performant même que lorsque le corps était valide, puisqu’ils peuvent désormais prétendre au plus haut niveau (Frenkiel et al., 2016).

Cependant, comme pour toute figure médiatique, le corps de l’athlète paralympique ne lui appartient plus entièrement. L’image véhiculée par les médias tend à représenter l’athlète en situation de handicap comme un super-héros, un cyborg ou un humain augmenté qui « conjugue l’héroïsme face à l’adversité, la résilience, la puissance et la performance physique augmentées par la haute technologie, la ténacité et le mérite, mais aussi la beauté, beauté du geste et esthétique corporelle » (Marcellini, 2016, p. 63). Cette nouvelle définition de l’athlète paralympique délégitime la recherche de confrontation avec les athlètes valides, puisqu’elle participe plutôt à construire une nouvelle forme de sport qui serait celui de l’avenir, le sport « mécanisé » ou « appareillé » qui prendrait ses sources dans le paralympisme (Marcellini, 2016). Richard et al (2020) précisent que cette figure héroïque est aujourd’hui plus nuancée, avec des représentations tournées autour de l’humour et de l’autodérision, comme en témoigne la mini-série Vestiaires diffusée sur France 2 depuis 2011.

Le corps de ces para-athlètes fait aussi de plus en plus fréquemment l’objet d’une utilisation commerciale par les entreprises, où le corps peut être érigé comme un modèle de résilience (Frenkiel et al., 2016) – sans qu’il soit cependant toujours possible pour d’autres personnes en situation de handicap de s’y identifier, comme l’explique Garel (2022, p.8) : « Quelles représentations en fait-on ? Celles de jeunes gens beaux et dynamiques. Celles de muscles triomphants (...). Mais cette réalité reste quand même très éloignée de celle que vivent de très nombreuses personnes handicapées : le corps bancal qui perd en capacité, l’inaccessibilité, l’insuffisance des moyens de compensation… » (2022, p. 8).

Dans le milieu du para-dressage, cependant, la réalité est quelque peu différente. Loin de mettre en valeur les corps triomphants des cavaliers, ce sont avant tout les corps imposants des chevaux qui sont à l’honneur – pour rappel, il s’agit d’une discipline où seule la performance du cheval est jugée, et non les capacités athlétiques des para-cavaliers. Ainsi, de nombreux para-cavaliers n’éprouvent pas le besoin de monter à cheval avec un « corps augmenté » par une prothèse, à l’instar du para-cavalier Vladimir Vinchon, amputé de la jambe droite, ou encore de la cavalière Stinna Kaastrup, qui est née sans jambes. Si Marcellini (2016) et Frenkiel et al. (2016) parlent de corps cyborgs pour les para-athlètes, dans le para-dressage, les innovations touchent avant tout l’équipement des para-cavaliers : les selles sont adaptées pour permettre aux para-cavaliers unijambistes ou amputés des deux jambes de tenir à cheval, des rênes spéciales sont conçues pour que les para-cavaliers n’ayant l’usage que d’une seule main puissent diriger leurs chevaux, des fixations sur les selles maintiennent les jambes des personnes paralysées en place, etc. Plutôt que de parler de cyborg, ces athlètes, humains et chevaux, pourraient être comparés à des centaures (Game, 2001), ou à des êtres hybrides. En effet, à cheval, le para-cavalier devient lui aussi un humain augmenté, non pas par la technologie mais par la présence du corps du cheval – « le cheval comme prolongement du corps humain » (Chevalier & Le Mancq, 2013, p. 191). L’humain est élevé dans le sens littéral et figuratif du terme, qu’il soit valide ou en situation de handicap.

Il est intéressant ici de dresser un parallèle avec les corps des cavaliers valides. En effet, en dressage classique, le corps du cavalier de très haut niveau s’efface pour laisser toute la place à celui du cheval – Chevalier et Le Mancq (2013) parlent ainsi de « l’invisibilisation » du corps des cavaliers. Là où, dans une pratique valide, « l’apprentissage à cheval aboutit à un double effacement du corps, celui du corps physique qui passe par le contrôle et la contention des sensations (éviter les gestes parasites), et celui du corps psychique qui passe par la maîtrise des émotions (contenir toutes les manifestations que pourraient occasionner la répulsion, la peur ou le plaisir) » (Chevalier & Le Mancq, 2013, p. 188), la pratique en para-dressage est très différente. En effet, si Jones (2017) explique que le para-cavalier doit apprendre à contrôler son corps, cela passe cependant par un apprentissage, aussi bien pour le cavalier que pour le cheval, de la gestion des besoins spécifiques des corps.

Ainsi, le para-cavalier numéro 1 mondial en grade I Rihards Snikus, atteint d’infirmité motrice cérébrale, monte à cheval avec tous les mouvements « parasites » qu’implique sa condition, c’est-à-dire, de nombreux tremblements des jambes, des mains et de la tête. Loin d’être invisible, le corps est au contraire extrêmement présent. Les dissymétries des cavaliers, l’absence de membres ou encore les tremblements sont autant de signaux corporels qui ne peuvent être ignorés, « particulièrement dans un contexte sportif ou les « capacités » des corps en situation de handicap sont rendues visibles et sont examinées » (Dashper, 2010, p. 93)[16], ce qui façonne la pratique du para-dressage. Finalement, ce n’est qu’au moment de la performance, où seul le corps du cheval est jugé, que le corps des para-cavaliers peut être considéré comme invisibilisé[17].

Chevalier et Le Mancq (2013) soulignent l’impérieuse nécessité qu’éprouvent les cavaliers valides à se remettre à cheval malgré les blessures et les douleurs, « seul moyen de retrouver leur véritable intégrité physique, celle qu’ils éprouvent en la partageant avec leur monture » (2013, p. 195). Pour les para-cavaliers, ce besoin est le même, comme en témoigne la para-cavalière Céline Gerny, paraplégique, qui se remet à cheval cinq mois à peine après son accident. Chevalier et Le Mancq (2013) expliquent que « le corps du cavalier n’est évoqué que lorsque la douleur ou l’invalidité temporaire ne permet plus [de monter], même en niant cette souffrance et le risque corporel encouru à plus ou moins long terme » (2013, p. 195). Or, dans le cas du para-dressage, où les cavaliers sont quotidiennement dans des situations d’invalidité, les corps ne sont pas tus – ni dans la perception que les cavaliers ont d’eux-mêmes, ni dans leur pratique. Ils sont, au contraire, au centre des attentions.

Conclusion

Les Jeux Paralympiques, un levier pour la para-équitation ?

Les Jeux Paralympiques sont aujourd’hui le plus grand rassemblement mondial de para-athlètes, et le deuxième plus grand rassemblement sportif après les Jeux Olympiques (Frenkiel et al., 2016). Ils sont devenus une fenêtre sur le sport pour les personnes en situation de handicap et sont considérés comme un levier pour l’accessibilité à la pratique sportive et la mise en visibilité des personnes en situation de handicap (Cluzel, 2020 ; Richard et al., 2020). Depuis les JO de Londres en 2012, les villes candidates pour l’organisation des JOP doivent proposer une conception de projet partagé, l’inclusion devenant un objectif incontournable (Ferez & Ruffié, 2023). L’héritage des JOP n’est plus seulement matériel. La dimension immatérielle, qui comprend l’héritage politique, culturel et social, devient de plus en plus important (Ferez & Ruffié, 2023 ; Richard et al., 2020). Cet héritage comprend notamment « la mise en image et la visibilité des sportifs paralympiques, l’effet 'levier' des Jeux paralympiques sur la participation sportive de masse et sa coordination, et enfin l’accès à la pratique sportive de haut niveau des personnes handicapées » (Richard et al., 2020, p. 4).

En prévision des JO de Paris 2024, l’État s’est engagé dans un projet sportif avec comme objectif « la construction d’une société pleinement inclusive. Le sport est un des piliers majeurs pour atteindre cet objectif » (Cluzel, 2020, p. 80). Le handisport de haut niveau est considéré comme un atout pour la diffusion de la pratique sportive auprès du grand public en situation de handicap et l’État attend 3 millions de licences sportives supplémentaires à l’issue des JOP (Cluzel, 2020). Parmi ces licences, 20% devraient être consacrées au handisport (Richard et al., 2020).

Si les Jeux Paralympiques paraissent être un levier pour la participation sportive des personnes avec des incapacités, Richard et al. (2020, p.11) montrent cependant que « le simple fait d’accueillir un méga-événement n’est pas en mesure de favoriser significativement la participation sportive. S’il y a en effet peu d’éléments scientifiques qui suggèrent que les Jeux Olympiques ont la capacité d’augmenter la participation sportive, il y en a encore moins qui incitent à envisager ce lien dans le cas des Jeux Paralympiques ». A partir d’une revue de la littérature, Richard et al. (2020) ont montré que si, à l’issue des JOP de Londres, la participation compétitive augmentait, la participation dite « de masse » ne bénéficiait que d’une augmentation temporaire. Selon Richard et al. (2020), cela pourrait être dû à l’orientation des financements qui sont plus destinés au haut niveau qu’à la pratique loisir, ou encore à un manque d’accessibilité des structures qui n’ont pas été préparées à accueillir le flux de nouveaux pratiquants en situation de handicap. Ainsi, une meilleure coordination en amont des JOP pourrait permettre de mieux pérenniser l’effet levier des Jeux sur la participation sportive (Richard et al., 2020).

En France, les Jeux Paralympiques de Paris 2024 représentent une opportunité de développement pour le haut niveau du para-dressage : en effet, depuis 2018, le nombre de para-cavaliers suivis par la FFE est passé de 5 à 16, selon le témoignage de Fanny Delaval, cheffe d’équipe de la discipline.

Si les Jeux Paralympiques peuvent donc représenter un levier pour le développement du sport de haut niveau, à l’instar de ce qu’explique Garel (2022), cela ne signifie pas nécessairement que l’effet se ressent sur le sport de masse. La FFE ne comptabilise pas, par exemple, le nombre de cavaliers en situation de handicap parmi ses licenciés, et axe sa politique de développement de la para-équitation autour du haut niveau (FFE, 2024). Pour que les Jeux Paralympiques représentent véritablement un levier de développement pour la para-équitation, et qu’un plus grand nombre puisse tirer les bénéfices de cette pratique, il faudrait que cela soit accompagné d’une volonté institutionnelle du développement du handisport loisir (Richard et al., 2020).

Appendices

Annexe

Annexe 1

Tableau 1

Articles retenus dans le cadre de la revue de littérature

Notes

-

[1]

Nous choisissons ici d’utiliser le terme « équithérapie » pour simplifier la compréhension du texte. L’équithérapie fait en effet référence au soin psychique du patient avec le cheval, mais il est plus couramment utilisé aujourd’hui pour faire référence à toutes formes de soin par le cheval. Il est utilisé dans ce sens dans le texte (Eisen, 2012).

-

[2]

Le terme handisport fait référence au sport pratiqué par des personnes en situation de handicap physique et sensoriel, à l’instar des cavaliers en para-dressage. L’expression « pratique sportive des personnes en situation de handicap » inclut toutes les formes de handicap.

-

[3]

Fundamental Principles of Disability, traduction de l’une des autrices.

-

[4]

Aujourd’hui, le handicap mental n’est pas intégré à toutes les disciplines présentes aux JP. À Paris 2024, seules trois disciplines sont ouvertes aux personnes avec une incapacité cognitive : le para athlétisme, la para natation et le para tennis de table (Mainguy, 2021).

-

[5]

“love and enjoyment” (Aitchison et al., 2022, p. 11), traduction de l’une des autrices.

-

[6]

“It’s really surreal cos I love horses so much and I’ve managed to make a career out of it, and then to be successful at that career and for that career to take you round the world . . . to me I’m more successful than anyone I can imagine because for me it’s the respect and admiration from fellow human beings, it’s really nice.” (Dashper, 2010, p. 90), traduction de l’une des autrices.

-

[7]

Le principe de normalisation découle des travaux du psychologue Wolf Wolfensberger à la fin des années 60. Il propose que les pratiques de gestion humaine permettent à une personne ayant une incapacité de pouvoir fonctionner d’une façon considérée comme acceptable par sa société. Cela implique que la personne en situation de handicap soit exposée à des expériences normatives et intégrée au maximum au sein de la société (Wolfensberger, 1970).

-

[8]

« the feeling of being able to » (Lundquist Wanneberg, 2014, p. 73), traduction de l’une des autrices.

-

[9]

« “medicine for the soul” or as “spiritual cleansing” », traduction de l’une des autrices.

-

[10]

« James enables Murphy to use his natural and learnt ability; Murphy enables James to experience a different sort of physical freedom and dexterity », traduction de l’une des autrices.

-

[11]

« As Swinton (2016) remarked, someone belongs when they are missed in their absence, not only accepted in their presence. This ideology is clear in equestrian sport, where the partnership cannot be imagined without an absent member », traduction de l’une des autrices.

-

[12]

Il existe d’autres formes d’activités sportives avec des animaux, notamment le para-agility, où un chien et son maître exécutent ensemble un parcours d’obstacles. Cette discipline n’est cependant pas présente aux JOP, et il existe une différence majeure avec l’équitation qui tient dans le portage de l’être humain.

-

[13]

« Supercrips » est un terme qui désigne les personnes en situation de handicap dont les récits de vie extraordinaires montrent qu’avec du courage, du dévouement et du travail, tout est réalisable. Le problème de cette appellation est qu’elle mène à des attentes irréalistes sur ce dont sont capables les personnes en situation de handicap, à l’image du mythe du « self made man » (Berger, 2004).

-

[14]

Terme utilisé par l’auteur (Stiker, 2019).

-

[15]

« (…) being “normal again” », traduction de l’une des autrices.

-

[16]

« (…) particularly in sporting contexts where the ‘ability’ of the disabled body is rendered visible and presented for examination », traduction de l’une des autrices.

-

[17]

Wolframm (2023) met en évidence les biais liés au jugement humain dans le dressage valide. Nous pouvons interroger aussi la neutralité du jugement humain dans le para-dressage, qui, bien qu’il se doive d’être impartial, peut tout de même prendre en compte les habiletés techniques des para-cavaliers en fonction de la nature de leur handicap, et donc, de leurs corps.

Bibliographie

- Aitchison, B., Rushton, A. B., Martin, P., Barr, M., Soundy, A. et Heneghan, N. R. (2022). The experiences and perceived health benefits of individuals with a disability participating in sport : A systematic review and narrative synthesis. Disability and Health Journal, 15(1), 101164. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2021.101164

- Altenloh, E. et Busigny, T. (à paraître). Écothérapies : Ces nouvelles interventions en santé mentale basées sur le contact avec le vivant. Dans A. Heeren, Santé mentale et changements climatiques. Editions De Boeck.

- Arcom. (2023). La représentation du parasport dans les programmes télévisés. ARCOM. https://www.arcom.fr/fr/nos-ressources/etudes-et-donnees/mediatheque/la-representation-du-parasport-dans-les-programmes-televises

- Beldame, Y., Lantz, E. et Marcellini, A. (2016). Expériences et effets biographiques du sport adapté de haut niveau. Étude de trajectoires sportives et professionnelles d’athlètes catégorisés comme ayant une déficience intellectuelle. Alter, 10(3), 248‑262. https://doi.org/10.1016/j.alter.2016.03.002

- Berger, R. J. (2004). Pushing Forward : Disability, Basketball, and Me. Qualitative Inquiry, 10(5), 794‑810. https://doi.org/10.1177/1077800403261857

- Burlot, F., Delalandre, M., Joncheray, H., Demeslay, J., Julla-Marcy, M., Heiligenstein, A. et Menon. (2020). Les conditions de travail des entraîneurs paralympiques en France : Enquête sociologique (rapport de recherche). Ministère chargé des sports. https://insep.hal.science/hal-03048184

- Chevalier, V. (1998). Pratiques culturelles et carrières d’amateurs : Le cas des parcours de cavaliers dans les clubs d’équitation. Sociétés contemporaines, 29(1), 27‑41. https://doi.org/10.3406/socco.1998.1840

- Chevalier, V. et Le Mancq, F. (2013). L’invisibilisation du corps des cavaliers. Sociologie, 4(2), 183. https://doi.org/10.3917/socio.042.0183

- Chiara Zenati. (2021). Chiara Zenati. https://chiara-zenati.hubside.fr/

- Collinet, C., Jarthon, J.-M., Delalandre, M., Daviré, A. et Segay, B. (2023). Pratique physique et sportive en milieu ordinaire et handicap : Des expériences semées d’embûches. Empan, 129(1), 151‑159. https://doi.org/10.3917/empa.129.0151

- Colombier, J. (2023, 8 mars). Céline Gerny, Sanne Voets et Sophie Wells, incarnations équestres d’un féminisme ouvert et inclusif. Grand Prix. https://grandprix.info/fr/65379/Celine-Gerny-Sanne-Voets-et-Sophie-Wells-incarnations-equestres-dun-feminisme-ouvert-et-inclusif/

- Cooreman-Guittin, T. (2022). Le Directoire pour la catéchèse : Enjeux d’une réflexion « capacitante » sur le handicap en catéchèse. Revue Lumen Vitae, LXXVII(2), 191‑198.

- Dashper, K. (2010). ‘It’s a Form of Freedom’ : The experiences of people with disabilities within equestrian sport. Annals of Leisure Research, 13(1‑2), 86‑101. https://doi.org/10.1080/11745398.2010.9686839

- de Haan, D. (2015). Evaluating the experience of the Olympic and Paralympic Games in the career histories of elite equestrian athletes [thèse de doctorat, Loughborough University]. Loughborough University. https://repository.lboro.ac.uk/articles/thesis/Evaluating_the_experience_of_the_Olympic_and_Paralympic_Games_in_the_career_histories_of_elite_equestrian_athletes_/9604532

- de Haan, D., Sotiriadou, P. et Henry, I. (2016). The lived experience of sex-integrated sport and the construction of athlete identity within the Olympic and Paralympic equestrian disciplines. Sport in Society, 19(8‑9), 1249‑1266. https://doi.org/10.1080/17430437.2015.1096259

- Delalandre, M., Collinet, C. et Jarthon, J.-M. (2022). Handicap et pratique physique : Une pluralité de trajectoires. Recherches & éducations, HS. https://doi.org/10.4000/rechercheseducations.12570

- Deneux-Le Barh, V. (2022). El alkè de los caballos de concurso completo. Laboreal, 18(1). https://doi.org/10.4000/laboreal.18932

- DePauw, K. P. (1986). Horseback riding for individuals with disabilities : Programs, philosophy, and research. Adapted Physical Activity Quarterly, 3(3), 217‑226. https://doi.org/10.1123/apaq.3.3.217

- Dinning, B. L. (2008). Riding for the disabled: An analysis of the experiences and perceptions of riders and their parents [thèse de doctorat, UNSW Sydney]. UNSW Sydney Library. https://doi.org/10.26190/UNSWORKS/17884

- Eisen, E. (2012). Le cheval thérapeute pour l’homme : Présentation, indications et récits d’expériences (p. non renseigné). Université de Lorraine.https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01732623

- FFE. (2023). Cheval et diversité. https://www.ffe.com/pratiquer/cheval-et-diversite

- FFE. (2024). Qu’est-ce que le para dressage ? Fédération Française d’Équitation - FFE. https://www.ffe.com/pratiquer/disciplines/para-dressage

- Forté, L. et Mennesson, C. (2012). Réussite athlétique et héritage sportif : Socialisation familiale et développement d’un capital sportif de haut niveau. SociologieS. https://doi.org/10.4000/sociologies.4082

- Fournier Chouinard, E. (2021). Modèle humanimal de pratique en médiation animale – zoothérapie. Où mettre nos pas dans l’empreinte de leurs pattes ouvre sur de nouveaux possibles: Sociographe, Hors-série 14(4), 87‑118. https://doi.org/10.3917/graph1.hs014.0087

- France Paralympique. (2023). Para équitation. Comité Paralympique et Sportif Français. https://france-paralympique.fr/sport/para-equitation/

- Frenkiel, S., Cornaton, J. et Bancel, N. (2016). Les « kings » de l’athlétisme handisport français : Eléments pour la prosopographie d’une élite paralympique (1964-2014). Histoire Sociale/Social History, 49(100), 625‑651. https://doi.org/10.1353/his.2016.0043

- Game, A. (2001). Riding : Embodying the Centaur. Body & Society, 7(4), 1‑12. https://doi.org/10.1177/1357034X01007004001

- Garel, J.-P. (2022, 17 mars). Les vertus inclusives des Jeux paralympiques en question. EPS et Société. https://epsetsociete.fr/les-vertus-inclusives-des-jeux-paralympiques-en-question/

- Granados, A. C. et Agís, I. F. (2011). Why Children With Special Needs Feel Better with Hippotherapy Sessions : A Conceptual Review. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 17(3), 191‑197. https://doi.org/10.1089/acm.2009.0229

- Handi Equi Compet. (2023). Le para-dressage. Handi Equi Compet. https://www.handiequicompet.fr/fr/5/le-para-dressage/

- Handisport. (2023). Handisport | Où pratiquer. Handisport. https://lara-prod-extranet.handisport.org/ou-pratiquer/home?_token=iltSizSplUt2ikiz8QV5v7KspFZ0HK9uXxtrBnvu&setted_type=CITY&sport_id=15&page=4

- Hedenborg, S. (2017). Lis Hartel – an extraordinary equestrian. Sport in Society, 20(8), 1030‑1046. https://doi.org/10.1080/17430437.2016.1175137

- Hilliere, C., Collado‐Mateo, D., Villafaina, S., Duque‐Fonseca, P. et Parraça, J. A. (2018). Benefits of Hippotherapy and Horse Riding Simulation Exercise on Healthy Older Adults : A Systematic Review. PM&R, 10(10), 1062‑1072. https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2018.03.019

- Jones, K. L. (2017). Outside Horses, Inside Men : Equestrian Sport, Disability, and Theology. Journal of Disability & Religion, 21(2), 152‑163. https://doi.org/10.1080/23312521.2017.1297211

- Lee Davis, D., Maurstad, A. et Dean, S. (2015). My Horse Is My Therapist : The Medicalization of Pleasure among Women Equestrians: My Horse Is My Therapist. Medical Anthropology Quarterly, 29(3), 298‑315. https://doi.org/10.1111/maq.12162

- LesSports.info. (2024). Équitation-Résultats, classements et calendrier. LesSports.info. https://www.les-sports.info/equitation-g93.html

- Lundquist Wanneberg, P. (2014). Disability, Riding, and Identity : A Qualitative Study on the Influence of Riding on the Identity Construction of People with Disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, 61(1), 67‑79. https://doi.org/10.1080/1034912X.2014.878543

- Mainguy, M. (2021, 6 août). 50 choses à savoir sur les Jeux Paralympiques. Paris 2024. https://www.paris2024.org/fr/jeux-paralympiques-50choses-a-savoir/

- Marcellini, A. (2016). Figures et ambivalences du sport paralympique. Dans I. Queval, Du souci de soi au sport augmenté (p. 61‑68). Presses des Mines.

- Menor-Rodríguez, M. J., Sevilla Martín, M., Sánchez-García, J. C., Montiel-Troya, M., Cortés-Martín, J. et Rodríguez-Blanque, R. (2021). Role and Effects of Hippotherapy in the Treatment of Children with Cerebral Palsy : A Systematic Review of the Literature. Journal of Clinical Medicine, 10(12), 2589. https://doi.org/10.3390/jcm10122589

- Meynaud, F. (2005). Comment favoriser l’accès de tous à une pratique sportive ? Reliance, 15(1), 28. https://doi.org/10.3917/reli.015.0028

- Michalon, J. (2013). From Sport to Therapy. The Social Stakes in the Rise of Equine-Assisted Activities. Dans J. Gillett et M. Gilbert (dir.), Sport, Animals and Society (p. 85‑100).

- Oliver, M. (2013). The social model of disability : Thirty years on. Disability & Society, 28(7), 1024‑1026. https://doi.org/10.1080/09687599.2013.818773

- Paillette, S., Wille, F. et Delforce, B. (2005). Quelques résultats de la médiatisation du handisport aspects de méthode. Reliance, 15(1), 68. https://doi.org/10.3917/reli.015.0068

- Potvin-Bélanger, A., Vincent, C., Freeman, A. et Flamand, V. H. (2022). Impact of hippotherapy on the life habits of children with disabilities : A systematic review. Disability and Rehabilitation, 44(26), 8161‑8175. https://doi.org/10.1080/09638288.2021.2012847

- Prain, A. (2024). L’histoire du paralympisme équestre : De l’intégration à la valorisation. Une histoire récente (de 1996 à nos jours). Colloque Cheval et Patrimoine, Cultures équestres et olympisme, Saumur. https://www.youtube.com/watch?v=ehRkar6chVs

- Richard, R., Burlot, F., Duquesne, V. et Joncheray, H. (2022). “I had a dream : It was to play the games”. Sports socialisation processes of French paralympic athletes. European Journal for Sport and Society, 19(2), 99‑116. https://doi.org/10.1080/16138171.2021.1878438

- Richard, R., Marcellini, A., Pappous, A. S., Joncheray, H. et Ferez, S. (2020). Construire et assurer l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Pour une inclusion sportive durable des personnes vivant des situations de handicap. Movement & Sport Sciences - Science & Motricité, 107, 41‑52. https://doi.org/10.1051/sm/2019031

- Riding for the Disabled Association. (2022). Strategic Plan 2022-2025 RDA: Transforming Lives across the UK. Riding for the Disabled. https://rda.org.uk/strategy/

- Ripoll, H. (2016). La résilience par le sport. Odile Jacob.

- St. George, L., Thetford, C., Clayton, H. M. et Hobbs, S. J. (2022). An exploration of stakeholder perceptions to inform the development of an evidence-based classification system in para dressage. Journal of Sports Sciences, 40(4), 459‑469. https://doi.org/10.1080/02640414.2021.1997012

- Stiker, H.-J. (2019). Comprendre la condition handicapée : Réalité et dépassement. Érès éditions.

- Turaud, F. (2009). Cadence, équitation adaptée. Contraste, 30(1), 193. https://doi.org/10.3917/cont.030.0193

- United States Equestrian Federation. (2017). Introduction to Para-Equestrian Dressage for Coaches & Athletes.

- Valet, A. et Meziani, M. (2017). Anthropologie capacitaire au prisme du handicap. Aspects culturels, techniques et politiques. Recherches & éducations, HS, 53‑65. https://doi.org/10.4000/rechercheseducations.2817

- Viruega, H. et Gaviria, M. (2020). Comment l'hippothérapie peut aider à penser un loisir équestre pour les personnes handicapées ? Nature & Récréaction, 8.

- Wareham, Y., Burkett, B., Innes, P. et Lovell, G. P. (2017). Coaching athletes with disability : Preconceptions and reality. Sport in Society, 20(9), 1185‑1202. https://doi.org/10.1080/17430437.2016.1269084

- Wolfensberger, W. (1970). The Principle of Normalization and Its Implications to Psychiatric Services. American Journal of Psychiatry, 127(3), 291‑297. https://doi.org/10.1176/ajp.127.3.291

- Wolframm, I. (2023). Let Them Be the Judge of That : Bias Cascade in Elite Dressage Judging. Animals, 13(17), 2797. https://doi.org/10.3390/ani13172797

- Wood, W. H. et Fields, B. E. (2021). Hippotherapy : A systematic mapping review of peer-reviewed research, 1980 to 2018. Disability and Rehabilitation, 43(10), 1463‑1487. https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1653997

List of tables

Tableau 1

Articles retenus dans le cadre de la revue de littérature