Abstracts

Résumé

Cet article analyse l’évolution (1976-2021) des représentations télévisuelles des équipements sportifs utilisés par les athlètes paralympiques. Il s’appuie sur 65 productions audiovisuelles issues des archives de la Télévision Suisse Romande (TSR). En utilisant l’approche proposée par Éric Macé (2001), l’étude montre que les discours journalistiques mentionnent et décrivent rarement les équipements sportifs utilisés par les athlètes paralympiques entre 1976 et 2021, tandis que les images les montrent principalement lorsqu’ils sont utilisés par les athlètes. L’article démontre comment, dans une complémentarité existante entre les discours journalistiques et les images, les représentations télévisuelles vont renforcer l’idée d’une symbiose réussie entre l’homme et la machine. De plus, la construction médiatique des Jeux Paralympiques à la Radio Télévision Suisse (RTS) contribue à l’émergence de la figure de l’athlète hybride, mythe présentant l’idée de l’humain augmenté comme une évidence, sans remettre en question ses implications éthiques ou les conditions sociales et environnementales de sa production.

Mots-clés :

- représentations télévisuelles,

- équipements sportifs,

- athlètes paralympiques,

- technologies

Abstract

This article examines the evolution (1976-2021) of televised representations of sports equipment used by Paralympic athletes. It is based on 65 audiovisual productions from the archives of the Swiss French-speaking television (RTS). Utilizing the approach proposed by Éric Macé (2001), the study reveals that journalistic discourse between 1976-2021 rarely mentions or describes the sports equipment used by Paralympic athletes, despite the related images that show it in use. The article demonstrates how, in an existing complementarity between journalistic discourses and images, televised representations reinforce the notion of a successful symbiosis between man and machine. In addition, the media construction of the Paralympic Games on RTS contributes to the emergence of the figure of the hybrid athlete, a myth that presents the idea of the augmented human as self-evident, without questioning its ethical implications or the social and environmental conditions of its production.

Keywords:

- television representations,

- sports equipment,

- paralympic athletes,

- technologies

Article body

Introduction

Les médias et la télévision jouent un rôle important dans la diffusion des représentations sociales et des stéréotypes à l’égard d’un groupe social (Pappous et al., 2011). Les représentations télévisuelles des athlètes ayant des déficiences[1] sont porteuses de sens et de significations et véhiculent des informations à partir desquelles les téléspectateurs construisent et/ou transforment leur rapport au handicap (McGillivray et al., 2021).

Grâce à une augmentation croissante de la couverture médiatique depuis les Jeux de Barcelone en 1992, les médias ont transformé les Jeux Paralympiques, initialement considérés comme un espace de réhabilitation et de valorisation de la conditions sociale des personnes ayant des déficiences, en un événement sportif international incontournable (Jackson-Brown, 2020). En tant que véritable spectacle, les Jeux Paralympiques obéissent aujourd’hui à des logiques médiatiques de marketing et de sponsoring permettant de répondre à une audience devenue plus importante. Cette mise en visibilité croissante des Jeux Paralympiques a contribué à transformer les représentations du public à l’encontre du handicap, du sport et des athlètes ayant des déficiences (Jackson-Brown, 2020; Kolotouchkina et al., 2020).

Initialement orientées par une perspective médicalisée au 20e siècle, les représentations médiatiques des athlètes paralympiques se sont progressivement modifiées dans le sens d’une valorisation héroïque des athlètes, pour s’orienter au 21e siècle, vers une représentation axée sur les engins technologiques utilisés par les athlètes paralympiques, autour de la figure de l’athlète hybride ou cyborg (Kolotouchkina et al., 2020).

Cette représentation médiatique mi-homme, mi-machine, construite par les médias autour de célébrités telles que Oscar Pistorius, participe à une spectacularisation des Jeux Paralympiques, alors soutenue et motivée par l’utilisation des équipements sportifs (Howe & Silva, 2017; Jackson-Brown, 2020; Kolotouchkina et al., 2020).

Dans ce contexte contemporain de cyborgification des Jeux Paralympiques (Howe & Silva, 2017), cette étude[2] propose d’analyser l’évolution des représentations télévisuelles de ces équipements sportifs à partir des Jeux Paralympiques de 1976 à Toronto jusqu’à ceux de Tokyo en 2021.

Pour ce faire, dans un premier temps, le présent article présente les travaux sur les différents temps de l’évolution des représentations médiatiques des sportifs ayant des déficiences motrices. L’analyse de cette littérature permet de saisir les enjeux et les débats médiatiques actuels liés à l’utilisation des équipements sportifs. Dans un deuxième temps, nous présenterons le cadre théorique, la problématique ainsi que la méthode élaborée pour cette étude des productions audiovisuelles de la Télévision Suisse Romande (TSR). Dans un dernier temps, nous présenterons et discuterons nos résultats, en dévoilant l’évolution diachronique des représentations télévisuelles des équipements sportifs utilisés par les athlètes paralympiques mise au jour.

I. Revue de la littérature

A. L’évolution des représentations médiatiques des sportifs ayant des déficiences motrices

Dans la seconde moitié du 20e siècle, la visibilité et la couverture médiatique des sportifs présentant des in/capacités motrices demeurent relativement marginales dans la presse et les journaux télévisés (Marcellini, 2007). Dans son travail de doctorat, Letz (2022) montre que les discours journalistiques relatifs aux Jeux Paralympiques, alors décrits comme des « Jeux de la rééducation », sont attachés à une rhétorique de l’apitoiement et à une narration empathique. Celle-ci souligne des discours mettant en avant le courage et la force de volonté nécessaires aux athlètes pour surmonter leur handicap. Si le développement progressif de ces Jeux dans la deuxième moitié du 20e siècle aboutit à la création du Comité international paralympique (CIP) en 1989 et à la désignation officielle de Jeux « Paralympiques », la couverture médiatique de l’événement tarde à se mettre en place. Pour Kolotouchkina et al. (2020), la période allant des Jeux paralympiques de Rome (1960) aux Jeux Paralympiques d’hiver d’Innsbruck (1988) marque la première des trois étapes de la médiatisation des Jeux Paralympiques qu’ils qualifient d’« éparse ». Ils montrent notamment qu’en France, durant cette période, seulement 28 reportages télévisuels ont été réalisés sur le sujet, et que la logique médiatique de cette période est entièrement reliée à une logique d’information puisque seuls les journaux télévisés diffusent des reportages. Les études montrent que, dès la première moitié du 20e siècle et jusqu’au début des années 1990, les médias perpétuent une représentation médicalisée de la pratique des activités sportives des personnes ayant une déficience (Kolotouchkina et al., 2020). Celle-ci correspond à un discours médiatique selon lequel « l’effort et le dévouement personnel de l'athlète handicapé sont considérés comme une forme de résilience ou d'adaptation visant la réadaptation fonctionnelle et, par la suite, l'intégration sociale de la personne » (Schantz & Gilbert, 2012, p. 31).

Une seconde phase, dès les années 1990 et jusqu’au début des années 2000, marque cette fois-ci les prémices d’une médiatisation construite. Dans leurs travaux, Paillette et al. (2002) observent une médiatisation croissante des Jeux Paralympiques, bien que la couverture télévisuelle soit encore bien inférieure à celle des Jeux Olympiques[3]. Cette période marque un important changement dans la représentation des sportifs ayant des déficiences motrices. Les auteurs observent le passage d’une figure principalement médicalisée autour d’un discours axé sur la déficience, la victimisation et la pitié, à une figure dite « héroïque » ou de super-héros (McGillivray et al., 2021; Schantz & Gilbert, 2012). Par ailleurs, et comme indiqué préalablement, cette transformation demeure soutenue par divers impératifs commerciaux des médias (objectifs de sponsoring, de parrainage et d’audience) de manière à répondre aux attentes de la consommation mondiale (McGillivray et al., 2021).

La figure « héroïque » est représentée comme conjuguant « l’héroïsme face à l’adversité, la résilience, la puissance et la performance physique augmentées par la haute technologie, la ténacité et le mérite, mais aussi la beauté, beauté du geste et esthétique corporelle » (Marcellini, 2016, p. 63). Les athlètes les plus performants sont alors considérés comme des supercrips (Silva & Howe, 2012). Berger (2008) définit les supercrips comme des « individus dont les histoires inspirantes de courage, de détermination et de travail intensif prouvent que c'est possible, que l'on peut surmonter les obstacles et accomplir l'impossible » (p. 648). En analysant la couverture télévisuelle de la chaîne britannique Channel 4 durant les Jeux Paralympiques de Londres en 2012, Jackson-Brown (2020) montre que cette représentation de la figure du super-héros et du dépassement de soi est largement dominante.

Plus généralement, Bruce (2014) observe que la représentation du super-héros suit une logique de promotion nationale. Elle mentionne non seulement que la presse écrite Néo-Zélandaise a tendance à montrer davantage d’athlètes nationaux qu’étrangers mais également que ces athlètes sont largement représentés dans une configuration où ils sont actifs et leurs limitations fonctionnelles minimisées. La couverture médiatique met davantage l’accent sur l’obtention de médailles plutôt que sur la déficience et le sexe de l’athlète. À l’inverse, les athlètes étrangers sont davantage représentés dans une configuration stéréotypée où la déficience est fortement visible.

Le début du 21e siècle marque un troisième tournant dans la médiatisation des athlètes paralympiques (Paillette et al., 2002). En effet, la représentation médiatique des sportifs ayant des déficiences motrices laisse apparaître des figures sportives dans lesquelles le corps sportif handicapé apparait comme « contrôlé, efficient, actif, technologique, c’est-à-dire appareillé ou encore inséré dans un engin » (Marcellini, 2007, p. 21). Howe (2011) explique que le mouvement paralympique est, depuis lors, porteur d’une idéologie techno-centrée amenant à une cyborgification des Jeux Paralympiques, c’est-à-dire un processus par lequel les athlètes paralympiques ont progressivement recours à des technologies de pointe pour augmenter leur performance, menant ainsi à marginaliser les athlètes ne recourant pas à ces technologies (Howe & Silva, 2017). Il convient de mentionner que, si le microcosme sportif, et plus spécifiquement, le sport de haut niveau pratiqué par des athlètes ayant des déficiences est un laboratoire d’expérimentations relatives aux nouvelles technologies, d’autres domaines comme la communication ou encore le transport permettraient également de faire des démonstrations analogues en relation avec l’évolution des technologies[4].

B. L’équipement sportif dans les représentations médiatiques : places, enjeux et controverses

Historiquement, le fauteuil roulant est l’équipement qui bénéficie de la plus grande couverture médiatique (Marcellini, 2012). Kolotouchkina et al. (2020) l’expliquent par le fait qu’entre les Jeux d’été de Stoke Mandeville (en 1960) et les Jeux Paralympiques de Toronto (en 1976), seuls les athlètes blessés médullaires en fauteuil roulant participaient aux disciplines sportives. Un tournant s’est amorcé au début du 21e siècle : Si la couverture médiatique du fauteuil roulant a d’abord dominé, elle a été dépassée par celle des prothèses de jambe Flexfoot, utilisées en course et en saut (McGillivray et al., 2021; Pullen et al., 2020).

L’émergence récente de ces athlètes équipés de ces nouvelles prothèses interroge les médias quant à l’amélioration de la performance physique par l’utilisation d’une prothèse haute technologie. En effet, des débats émergent sur les usages légitimes de cet équipement sportif, davantage présenté comme un moyen d’amélioration déloyal de la performance plutôt que comme un moyen de réparation de la déficience (Burkett, 2010 ; Jones & Wilson, 2009 ; Lindenmeyer, 2017 ; Swartz & Watermeyer, 2008).

Comme l’indiquent Gourinat et Jarrassé (2020) :

« Cette perspective d’augmentation des performances dans la foulée de la réparation d’un corps handicapé fait l’objet de très nombreux débats, notamment sur la scène médiatique, depuis que le coureur bi-amputé sud-africain Oscar Pistorius, fit l’objet en 2008 d’une enquête officielle à la demande de la Fédération Internationale d’Athlétisme (IAAF) au sujet des performances de ses lames de courses »

p. 8

Issanchou (2014, p. 225) cite l’exemple suivant du journal Le Parisien : « à nouveau, on se demandera si ses deux prothèses, un peu trop propulsives au goût de certains, ne l’avantagent pas ». Ces équipements sportifs sont, dans certains cas, considérés comme du dopage technologique, tant la frontière de la performance entre sportifs ayant des déficiences et sportifs valides s’estompe (Goffette, 2017; Lindenmeyer, 2017). Dans son travail, Issanchou (2014, p. 43) cite l’extrait suivant du journal Le Monde : « le cas Pistorius […] interroge les limites du corps humain et l'alliage entre l'organisme et le mécanisme, dans la lignée […] du robot et du cyborg, ouvrant la boîte de Pandore d'où s'échappe le fantasme du dopage technologique chez le sportif du futur ». L’exemple ci-dessus témoigne d’un discours journalistique dans lequel l’équipement sportif peut apparaître comme du dopage technologique, ce qui, à ce moment-là, médiatiquement du moins, ne concerne que les équipements des sportifs ayant des déficiences.

Comme l’indique Queval (2020), l’accessibilité de ces équipements sportifs est également sujette à controverse, étant donné le prix très élevé et la concurrence déloyale qu’il produit entre pays en voie de développement et pays développés.

En même temps, la représentation médiatique des athlètes paralympiques autour du développement technologique et des performances des athlètes paralympiques participe au « Wow Effect »[5] (Goffette, 2017) et à une sorte de fascination prothétique (Groud, 2019). Les équipements sportifs deviennent alors des supports dans la spectacularisation des Jeux Paralympiques. Les médias s’emparent d’athlètes paralympiques, tels que Oscar Pistorius, pour valoriser le corps technologisé et, dans cette continuité, à normaliser une pratique sportive dite « mécanique » (Goffette, 2017). Howe (2011) soutient également que les engins technologiques utilisés par les athlètes participent à une forme de normalisation de leurs corps handicapés et ce, en produisant des « cyborgs sportifs », créant ainsi une distinction pouvant détourner l’attention du corps lui-même.

Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur la manière dont sont (re)présentés les différents équipements sportifs dans les disciplines paralympiques, à la Télévision Suisse romande. Nous entrerons pour cela dans une sociologie de la télévision.

II. Cadre théorique : les constructions télévisuelles de la réalité

Nous nous inscrivons dans une sociologie de la télévision telle que définie par Macé (2001). Ici la télévision n’est pas considérée comme un simple vecteur de divertissement ou d’information mais comme un dispositif qui joue un rôle essentiel dans la formation et l’influence des structures sociales, en façonnant les normes, les comportements et les valeurs de la société (Macé, 2001). Dans leur ouvrage intitulé La construction sociale de la réalité, Berger et Luckmann (1966) montrent que la réalité est façonnée socialement par les interactions humaines et les structures institutionnelles. Sans aborder directement la télévision, leur théorie offre un cadre pertinent pour analyser ce média comme un vecteur particulièrement influent dans la construction de la réalité sociale. La télévision est définie comme une forme de médiation et non pas comme « le « reflet » de la réalité, en dépit de ses discours sur l’objectivité et la transparence de l’image et du direct, mais bien une forme spécifique de construction des représentations de la réalité sociale » (Macé, 2000, p. 249). La télévision est une « une paraphrase de la réalité » (Esquenazi, 2014, p .191). Pour Macé (2001), les images produites et diffusées par la télévision ne sont « jamais qu’un moment dans un processus continu de « configuration » et de « reconfiguration » des représentations symboliques du monde dans lequel se trouvent les individus » (p. 201). Ce dernier souligne que l’espace télévisuel est un espace dans lequel se joue un conflit de représentation des acteurs sociaux de la sphère publique et de la sphère médiatique et que l’ensemble de ce qui nous est donné de voir à l’écran est une construction médiatique de la réalité qui « n’est pas arbitraire mais dépend des rapports sociaux et des formes de médiations (économiques, techniques institutionnelles, symboliques) qui les expriment » (Macé, 2000, p. 248).

L’analyse de la télévision revient ainsi à étudier les rapports sociaux d’un monde social autonome[6] contenant des rapports asymétriques entre acteurs dominants et subordonnés (Macé, 2006).

Ainsi, notre travail de recherche se propose de définir les représentations télévisuelles comme « une construction médiatique de la réalité », à considérer comme un monde social autonome.

Dans l’interprétation de ce monde social virtuel autonome, (Macé, 2006) propose de considérer les représentations télévisuelles comme des faits. Ce principe consiste à examiner les productions télévisuelles comme une scène du monde réel en cherchant à écarter l’intention de leurs créateurs et en se refusant catégoriquement à en tirer des conclusions sur leur usage ou leur appropriation (Macé, 2006, pp. 20-21). L’auteur indique qu’en se tenant à ce qui nous est donné de voir, cela permet d’accéder à un monde social virtuel relativement autonome, que nous supposons refléter une réalité du monde social actuel. Il propose ensuite de considérer les représentations télévisuelles comme des mythes[7], consistant à analyser « les non-dits, les occultations, les invisibilisations, c’est-à-dire les rapports de pouvoir et leurs effets possibles de domination » (Macé, 2006, p. 22).

Ce positionnement théorique que nous adoptons (soit le fait de considérer les représentations télévisuelles comme des mythes) nous amène à étudier les équipements sportifs qui apparaissent dans la construction télévisuelle des Jeux Paralympiques pour en analyser les mises en scène[8] et les occultations. Nous nous interrogeons sur les conceptions informationnelles et médiatiques des équipements sportifs dans les configurations médiatiques des sportifs ayant des déficiences aux Jeux Paralympiques.

III. Problématique

De nombreuses recherches ont déjà été menées sur la médiatisation des athlètes paralympiques, que cela soit au niveau du discours journalistique à leur sujet (Guyot & Marcellini, 2024) ou encore de leur mise en scène appareillée avec les équipements sportifs (Howe, 2011; Swartz & Watermeyer, 2008; Tamari, 2017). Ces études montrent l’intérêt porté par les médias à la figure de l’athlète hybride (Bruce, 2014; Burkett, 2010; Burkett et al., 2011; Howe & Silva, 2017; Issanchou, 2014; Kolotouchkina et al., 2020; Marcellini et al., 2010; Pullen et al., 2020; Schantz & Gilbert, 2012) à celle du supercrip (Berger, 2008 ; Howe, 2011 ; Howe & Silva, 2012) et/ou encore aux débats sur la tension entre réparation et amélioration de l’humain (Gourinat, 2015 ; McNamee & Edwards, 2006).

Malgré la démonstration scientifique d’une très forte insistance des médias sur la relation entre athlètes paralympiques et évolution technologique, les études ne présentent pas la manière dont les équipements techniques sont mentionnés et traités dans le discours journalistique et la manière dont les médias utilisent (ou occultent) les équipements sportifs pour expliquer la performance des athlètes paralympiques. Autrement dit, l’aspect matériel, c’est-à-dire l’ensemble des informations à propos des équipements sportifs contenu dans les représentations médiatiques, est souvent négligé et peu analysé par les chercheurs.

Ainsi, à partir du constat de cette lacune, notre étude se centre sur le discours journalistique sur cette dimension technique du sport paralympique et sur la mise en scène des équipements sportifs dans les productions audiovisuelles de la RTS portant sur les Jeux Paralympiques, La problématique centrale de cet article est ainsi formulée :

« Quelles sont les représentations télévisuelles des équipements sportifs des athlètes paralympiques dans les productions audiovisuelles de la Radio Télévision Suisse Romande, de 1976 à 2021 ? Et ont-elles ou non évolué durant ces 45 années ? ».

Les sous-questions suivantes permettent de structurer l’étude :

-

Quels sont les équipements qui apparaissent régulièrement dans les représentations télévisuelles des Jeux Paralympiques ?

-

Comment les équipements sportifs sont-ils mentionnés dans le discours journalistique des représentations télévisuelles des Jeux Paralympiques et quelle place occupent les équipements sportifs dans le discours sur la performance des athlètes paralympiques ?

-

De quelle manière sont-ils mis en scène à l’image et quels sont les éléments récurrents dans les mises en scène des équipements sportifs dans ces représentations télévisuelles ?

IV. Méthode

A. La constitution du corpus

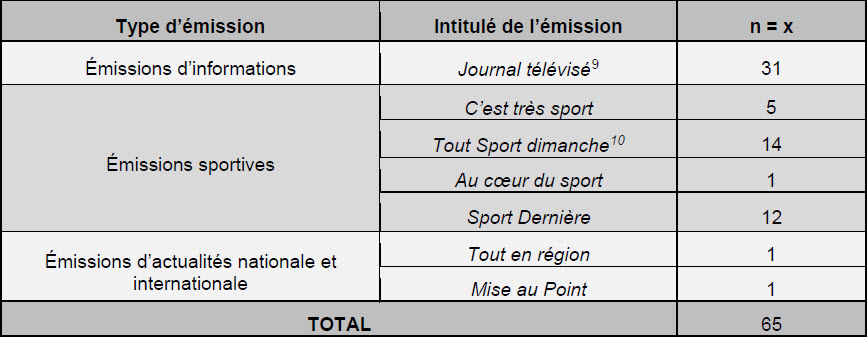

Cette recherche a été menée à partir de 65 archives audiovisuelles sélectionnées au sein de la base de données audiovisuelles GICO, plateforme numérique du service « Données & Archives » de la Radio Télévision Suisse Romande.

La période de diffusion des productions audiovisuelles retenues pour cette recherche a été délimitée respectivement par la date de la première archive identifiée dans le fonds d’archives et traitant des Jeux Paralympiques de Toronto, en 1976, et par celle de la dernière édition des Jeux, ceux de Tokyo en 2021. Ces archives ont été sélectionnées selon 4 critères d’inclusion. Tout d’abord, les archives retenues ont été produites sur les années où se sont déroulés les douze Jeux Paralympiques.

Ensuite, nous n’avons retenu que les séquences traitant des Jeux Paralympiques d’été, car selon la littérature, le développement technologique et celui de la représentation cyborg des athlètes paralympiques sont fortement reliés aux disciplines des Jeux Paralympiques d’été (Howe & Silva, 2017; Pullen et al., 2019, 2020). Puis, les documents d’archives sélectionnés sont ceux qui contiennent des séquences dans lesquelles des équipements sportifs sont directement visibles à l’image, puisque le but de ce travail est d’analyser les discours et les images des équipements apparaissant dans les émissions traitant des Jeux Paralympiques. Dans le cadre de ce travail, la définition des équipements sportifs a été empruntée au Comité international paralympique (CIP) :

« Tous les engins et appareils adaptés aux besoins particuliers des athlètes paralympiques et utilisés par les athlètes pendant la compétition sur le terrain de jeu pour faciliter la participation et/ou pour obtenir des résultats (par exemple, fauteuil roulant, dispositifs de lancer assis, vélos, ski assis, prothèses et orthèses ».

Ainsi, lorsque les termes « engins », « appareils », « équipements » ou encore « technologies » sont utilisés dans le cadre cette recherche, ils font référence aux équipements sportifs, selon cette définition de l’International Paralympic Committee (2011).

Les archives contenant uniquement des séquences des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux, de présentation de la ville hôte, du village olympique ou présentant des disciplines sportives ne contenant pas d’équipements sportifs techniques visibles augmentant l’efficience sportive (natation, etc.) ont été exclues. Pour finir, les archives audiovisuelles sélectionnées devaient contenir des séquences qui se déroulent sur le site des Jeux Paralympiques et exclure celles qui contiennent uniquement des séquences de plateau, d’interviews et de reportages hors du site des Jeux Paralympiques.

Ainsi, le corpus retenu pour notre recherche (Tableau 1) est composé d’émissions d’informations (n=31), d’émissions sportives (n=32) et d’émissions d’actualités nationale et internationale (n=2).

Tableau 1

B. L’analyse du corpus

L’ensemble de ce corpus d’archives a été analysé au travers d’une grille contenant 4 indicateurs (description de l’équipement sportif, relation entre l’équipement sportif et la nation, athlète(s) représenté(s), appareillage de l’athlète) qui, dans notre cas, sont entendus comme des éléments permettant de fournir des informations sur la manière dont les équipements sportifs apparaissent dans les données textuelles des archives. Cette grille permet l’analyse des représentations télévisuelles des athlètes paralympiques à travers les équipements sportifs. Ces indicateurs seront davantage développés ci-dessous.

Dans un premier temps, pour chaque archive, lorsqu’un équipement sportif[11] apparaît à l’image, le type d’équipement est répertorié et le discours journalistique de la séquence est retranscrit. Lorsque plusieurs équipements apparaissent au sein d’une seule et même archive, le discours journalistique est retranscrit pour chaque séquence où apparait un équipement sur une nouvelle ligne. Il peut ainsi y avoir plusieurs fiches d’analyse pour une seule et même émission. Cette étape permet de déterminer quels sont les équipements qui apparaissent le plus régulièrement dans le corpus.

Puis pour chaque équipement, une réponse binaire (OUI / NON) est apportée à la question : est-ce que l’athlète paralympique est représenté en image, appareillé avec l’équipement sportif ?

Étant donné que la littérature scientifique atteste d’une forte représentation de l’athlète cyborg dans la couverture médiatique (Pullen et al., 2019), cette réponse permet de vérifier si les équipements sportifs sont uniquement représentés lorsqu’ils sont utilisés par les athlètes, ou non.

Dans un deuxième temps, les données verbales retranscrites (celles du discours journalistique) sont classées selon les indicateurs afférents.

Ainsi, les indicateurs récurrents à l’apparition des équipements sportifs sont présentés dans le Tableau 2, ci-dessous, et des exemples concrets sont donnés à partir d’une archive du corpus.

Tableau 2

Exemple de l’analyse d’une archive du corpus

Le premier indicateur « description de l’équipement sportif » permet de regrouper les informations sur la manière dont les équipements sportifs sont présentés verbalement au sein des représentations télévisuelles des Jeux Paralympiques. Ceci permet de mieux comprendre comment les journalistes décrivent les équipements sportifs en examinant la terminologie employée (engin, machine, outil, etc.), la mention éventuelle de leur composition (carbone, aluminium, fer, polymères, etc.) ainsi que le type de production (travail artisanal, industriel, etc.).

Le second indicateur « Relation entre l’équipement et la nation » permet de rendre compte de la présence de la mention des médailles nationales dans le discours journalistique lorsque les équipements sportifs apparaissent à l’écran. Cet indicateur nous renseigne sur les logiques de promotion nationale, c’est-à-dire le nationalisme au sens de Bruce (2014), présent dans les productions audiovisuelles.

Le troisième indicateur « Athlète.s représenté.s » est en lien avec le précédent et permet de référencer les athlètes paralympiques suisses apparaissant, en fonction des équipements sportifs représentés.

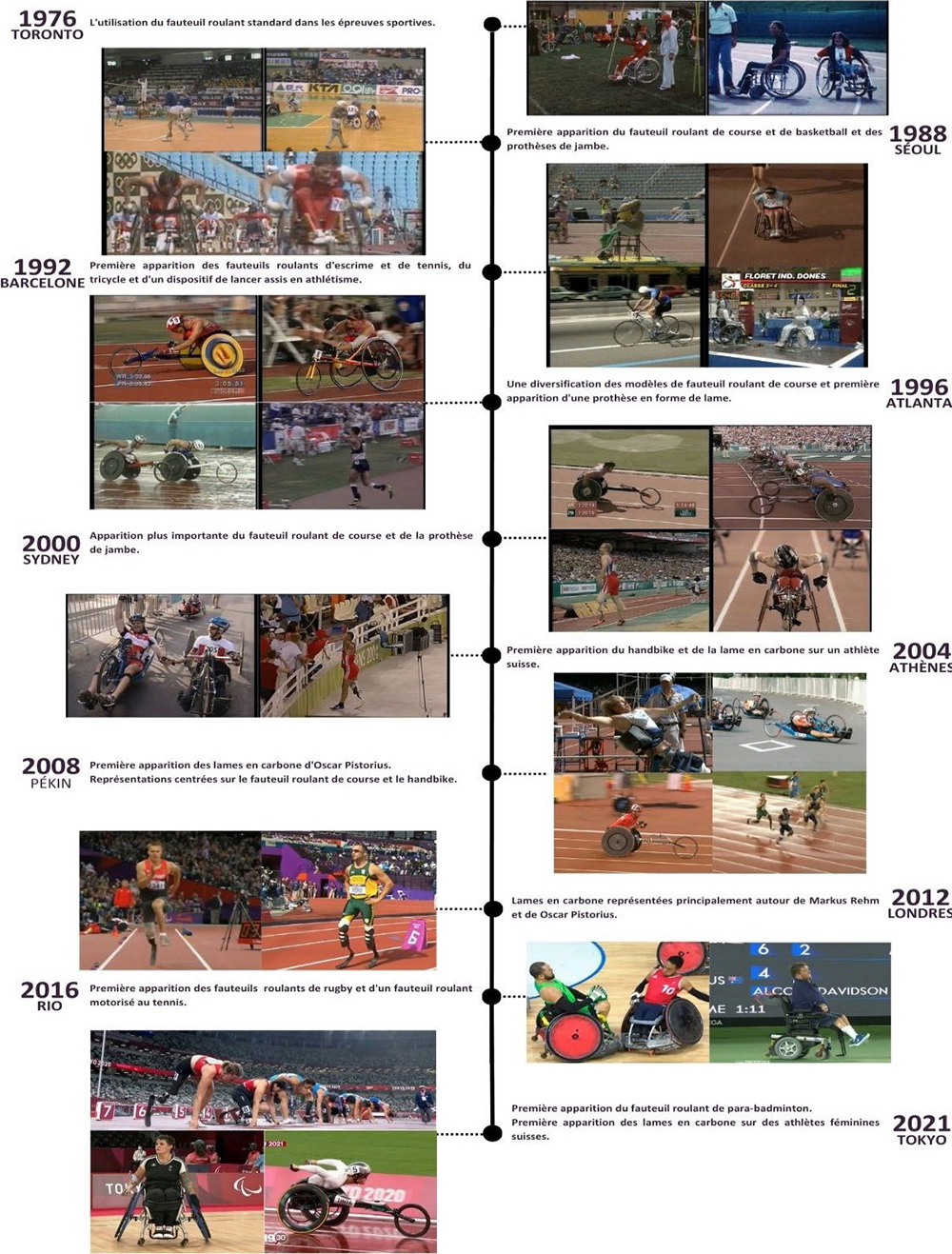

Pour finir, des captures d’écran de chaque équipement sportif, montré dans les productions audiovisuelles analysées, ont également été effectuées. Ces captures d’écran ont été réalisées au moment où l’image était la plus nette et l’équipement sportif le plus visible possible. Dans ce travail, ces captures d’écran servent de support visuel et ont permis de construire une frise chronologique (voir Figure 1) retraçant l’apparition des équipements sportifs dans les émissions couvrant les Jeux Paralympiques, dans une optique diachronique. Ainsi, ces captures permettent d’apporter des informations visuelles pour répondre à la problématique de cette recherche.

Une fois que toutes les archives ont été visionnées et les grilles complétées, nous avons focalisé notre analyse sur les 3 équipements qui apparaissent le plus régulièrement dans le corpus : le fauteuil roulant de course, le handbike et la prothèse de jambe. Pour chacun de ces équipements sportifs, un tableau de synthèse a été créé, regroupant l’ensemble des résultats de l’analyse du discours journalistique. Ces tableaux de synthèse (voir Tableau 3) permettent alors de comprendre le rapport aux équipements sportifs dans le discours journalistique et de répondre à nos questions de recherche, à savoir la manière dont les équipements sportifs sont mentionnés et les liens qu’établissent les journalistes entre ces équipements, la performance et les succès des athlètes paralympiques.

V. Résultats et discussion

A. L’hégémonie du fauteuil roulant de course

Sur l’ensemble du corpus d’émissions télévisuelles de la RTS ici étudié, le fauteuil roulant, entendu sous sa forme générique, c’est-à-dire qui englobe tous les types de fauteuils roulants, est l’équipement sportif le plus représenté. Il y a donc une représentation hégémonique des disciplines sportives dans lesquelles les athlètes sont dans une position assise.

Au sein de ces disciplines sportives, on retrouve principalement les épreuves de course en athlétisme, telles que le 100 m, 200 m, 400 m, 5000 m ou l’épreuve de marathon. Puis, dans une moindre mesure, on retrouve les épreuves de lancer en athlétisme, le basket-ball, le tennis et l’escrime.

Parmi les différents types de fauteuils roulants, le fauteuil roulant de course est celui qui apparaît le plus régulièrement. Nous l’avons retrouvé dans plus de 80% des archives étudiées, dès les Jeux Paralympiques de Séoul en 1988.

Contrairement à ce qui a été observé à la télévision publique espagnole (Kolotouchkina et al., 2020) ou dans la presse écrite internationale (Issanchou, 2014), l’émergence des athlètes équipés de prothèses de haute technologie n’a pas été observée dans notre corpus. Ce résultat peut être mis en lien avec la forte présence d’athlètes paralympiques suisses dans les épreuves d’athlétisme en fauteuil roulant, disciplines dans lesquelles ils ont toujours été performants (Frenkiel et al., 2015). La Suisse compte des athlètes en fauteuil roulant parmi les plus titrés aux Jeux Paralympiques depuis les années 1970, conduisant à une représentation médiatique importante des athlètes en fauteuil roulant dans les médias suisses (Frenkiel et al., 2015). Ce même auteur explique que la forte présence des wheelchairs racers suisses aux Jeux Paralympiques peut être expliquée par une promotion particulière du sport en fauteuil roulant en Suisse. En effet, depuis les années cinquante, la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP), qui dispose de moyens économiques conséquents, s’engage dans le développement technologique d’équipements sportifs grâce notamment à la création d’une filiale nommée « Orthotec », spécialisée dans la conception de fauteuils roulants (Frenkiel et al., 2015). Cet ancrage culturel de la pratique en fauteuil roulant semble donc se retrouver dans les productions audiovisuelles de la RTS et participe à une représentation télévisuelle accentuée de cet équipement sportif.

Malgré la présence hégémonique du fauteuil roulant de course dans notre corpus d’archives, il est important de noter que l’analyse du discours journalistique, à l’apparition de cet équipement, n’a pas permis de relever des informations sur les éléments de structure, de composition, de type de production ou de modèle de fauteuil roulant. Ce résultat s’observe également sur tous les autres équipements sportifs apparaissant dans la construction médiatique des Jeux Paralympiques.

En outre, nous observons un glissement dans la représentation médiatique des équipements sportifs dans ces productions audiovisuelles. La diversité des équipements sportifs présentés s’est considérablement réduite à partir des Jeux Paralympiques de Sydney en 2000. La représentation médiatique des équipements sportifs est principalement axée sur les prothèses, les handbike[12] et les fauteuils roulants de course alors que les équipements préalablement représentés dans les émissions télévisuelles des Jeux Paralympiques de Toronto (1976), de Séoul (1988), de Barcelone (1992) ou encore d’Atlanta (1996) étaient davantage diversifiés et provenaient de disciplines sportives différentes.

Dans les productions audiovisuelles du 21e siècle, les équipements sportifs au-delà de ce trio – fauteuil roulant de course, prothèse de jambe, handbike –, apparaissent surtout dans les rétrospectives en images des Jeux Paralympiques, c’est-à-dire de façon brève et concise sans même une description des disciplines sportives concernées de la part des journalistes. En partant de l’analyse des équipements sportifs, on met au jour une prédominance des disciplines sportives individuelles en athlétisme, c’est-à-dire des disciplines dans lesquelles la performance est attribuée à un athlète spécifique de sa catégorie et à une quasi-disparition des disciplines sportives collectives telles que le basketball ou le volleyball.

B. Ce que les journalistes ne disent pas sur les équipements sportifs

1. Une absence de description des équipements sportifs

Notre analyse démontre que les journalistes ne décrivent pas les équipements sportifs représentés à l’image, cela même s’il s’agit d’un nouvel équipement utilisé par les athlètes paralympiques. Les mentions répertoriées des équipements sportifs par les journalistes sont très générales et pauvres comme on peut le voir dans le Tableau 3 ci-dessous :

Tableau 3

Répertoire des éléments du discours journalistique relatif à la description des équipements sportifs

« Ces joueurs qui évoluent avec des prothèses » (Actualités sportives, 29.10.1988) ; « Ce saut en longueur […] accompli avec une prothèse à la jambe » (Fans de sports, 19.09.1992) ; « Traditionnel marathon en chaise roulante » (Tout sport dimanche, 29.10.2000) ; « Le handbike » (Sport dimanche, 09.09.2012) ; « Le marathon en fauteuil roulant » (12h45, 19.09.2016) ; « […] Catégorie en fauteuil roulant » (19h30, 31.08.2021). L’utilisation du mot « fauteuil roulant » est fréquent (dans dix-sept émissions télévisuelles) mais il contribue aussi à décrire la discipline sportive. Ainsi, ce terme peut autant être considéré comme l’appellation de l’équipement sportif que comme celle de la discipline sportive représentée. On retrouve également le mot « matériel » (dans trois émissions télévisuelles) roulant ou orthopédique pour désigner le fauteuil roulant, qui est un terme générique[13].

Dans les études internationales, Newlands (2012, cité dans Schantz & Gilbert, 2012) a souligné une difficulté de compréhension du système de classification des disciplines sportives aux Jeux Paralympiques de la part des journalistes, entrainant une incompréhension chez le public. Nos résultats montrent que les journalistes manquent également de connaissances sur les équipements sportifs utilisés par les athlètes paralympiques et les disciplines sportives (règles et classification). Ce résultat rejoint les résultats de Kolotouchkina et al. (2020) sur les difficultés de compréhension des règles et normes dans les compétitions paralympiques, pouvant avoir un impact négatif sur l’attention de l’audience : « Furthermore, a high degree of difficulty in understanding the rules and norms of some modalities of Paralympic competition has a negative impact on audience attention and interest » (p. 7).

Dans certaines émissions, on observe que les journalistes utilisent des adjectifs décrivant la quête de la performance et l’avancée techno-scientifique des équipements. L’utilisation de ces adjectifs est très éparse mais démontre quand même que les journalistes sont conscients des avancées technologiques de ces équipement sportifs et de leur influence dans les performances : « Toujours plus sophistiqué » (Fans de sports, 19.09.1992), « Meilleur » (Au coeur du sport, 31.10.2012), « Développement technologique » (19h30, 31.08.2021), « Mais pas tout le monde peut avoir accès aux dernières technologies » (Au coeur du sport, 31.10.2012) ; « Fauteuil haute technologie » (C’est très sport, 18.08.1996) ; « Montrer sa supériorité physique et technique à Tokyo » (19h30, 31.08.2021).

Dans ce dernier exemple du 19h30 (31.08.2021), d’après le journaliste, 2 pôles semblent indispensables et surtout indissociables à la performance. Il s’agit tout d’abord des qualités intrinsèques de l’athlète, mises en avant par la « supériorité physique » et la « supériorité « technique » associée à l’utilisation d’un équipement. En 1992, l’aspect technique est associé au côté spectaculaire des courses et notamment aux chutes des athlètes : « Un beau doublé helvétique qui nous amène à questionner Jean-Marc Berset sur la qualité de son matériel roulant, toujours plus sophistiqué et qui peut parfois engendrer des chutes spectaculaires » (Fans de sport, 19.09.1992).

D'ailleurs, l'emploi du terme « spectaculaire » par le journaliste pour qualifier les chutes des athlètes paralympiques soulève plusieurs points notables. Premièrement, cette caractérisation peut accentuer la notion même de « spectacle » pour captiver et engager émotionnellement l'audience. Deuxièmement, cette chute dite « spectaculaire » met en lumière le risque inhérent aux sports paralympiques, tout en valorisant l’image de courage et de détermination des athlètes paralympiques, renforçant ainsi une figure héroïsée (McGillivray et al., 2021; Schantz & Gilbert, 2012). Troisièmement, cette focalisation sur les chutes permet au journaliste de questionner la qualité du matériel et de sensibiliser le public aux enjeux techniques spécifiques rencontrés par les athlètes paralympiques. Ce passage peut refléter les prémices d’une construction médiatisée autour de la figure cyborg du 21e siècle mais qui ne se retrouvera pas dans les archives plus contemporaines. Ainsi, les éléments du discours journalistique ne renforcent pas ici la diffusion de la figure de l’athlète hybride, puisque l’équipement sportif est très peu présent dans les données textuelles et que le développement technologique est mentionné à de rares reprises au travers d’adjectifs. Cependant, l’équipement sportif joue néanmoins un rôle dans la médiation des relations entre le corps des athlètes paralympiques, la technique et la technologie. En décrivant les équipements sportifs avec des termes comme « sophistiqué » ou « haute technologie », le discours médiatique met en avant l’avancée technologique sans pour autant fusionner cette technologie avec l’identité de cet athlète. Le discours journalistique s’oriente alors sur d’autres caractéristiques propres à l’athlète paralympique, tels que ses succès ou son origine.

2. Un intérêt porté aux performances des athlètes nationaux plutôt qu’aux équipements sportifs

L’apparition des équipements sportifs est majoritairement accompagnée d’un discours journalistique axé sur les mentions des médailles des athlètes nationaux. En effet, dans 66,2%[14] du corpus, une mention de médaille suisse ou de titres remportés[15] est présente dans le discours médiatique à l’apparition d’un équipement sportif. De ces mentions de médailles suisses, il est intéressant de noter que le fauteuil roulant de course[16] est l’équipement qui apparaît le plus dans les victoires helvétiques, en lien avec les succès rencontrés par les athlètes paralympiques suisses en fauteuil roulant. Ces observations ont également été faites dans la presse helvétique où Bertschy et Reinhardt (2012, cités dans Schantz & Gilbert, 2012) ont observé que la majorité des articles concernaient les athlètes paralympiques suisses et victorieux. Dans les productions télévisuelles, nous retrouvons la même tendance :

« Sur le 5'000 mètres en catégorie fauteuil roulant, le Thurgovien a dû batailler jusque dans les derniers mètres pour s’emparer de l’or devant le Canadien Brenz Lakatos. Il s’agit de la neuvième médaille paralympique de sa carrière » (Sport dernière, 28.08.2021).

Comme en témoigne cet exemple, le discours est axé sur la performance de l’athlète paralympique suisse et sur sa victoire dans sa catégorie. L’action est reliée à un geste héroïque dans lequel une relation de force est mentionnée autour du terme de « batailler », en référence aux qualités physiques de l’athlète. « Le Thurgovien », terme utilisé par le journaliste, relatif au canton d’origine de l’athlète paralympique Marcel Hug, marque là aussi un ancrage régionaliste important et permet au public suisse de s’identifier à lui. Marcel Hug est d’ailleurs l’athlète suisse en fauteuil roulant qui apparaît le plus au sein du corpus (dans vingt-cinq émissions) en raison de ses nombreux succès et qui contribue donc à la visibilité plus importante du fauteuil roulant de course.

Dans l’analyse de la couverture médiatique de la chaîne Channel 4 lors des Jeux Paralympiques de Rio en 2016, Pullen et al. (2020) ont souligné une représentation médiatique plus importante d’athlètes qui utilisent des prothèses. En comparaison, au sein de ce corpus d’émissions de la RTS, la représentation médiatique des équipements sportifs est davantage axée sur le fauteuil roulant de course. Ainsi, nos résultats démontrent que le discours journalistique est très orienté sur les notions de réussite et de performance lorsque les équipements sportifs apparaissent. De plus, l’utilisation de ces notions à propos d’athlètes suisses permet d’alimenter une fierté nationale et de populariser les athlètes locaux victorieux sans prendre en compte leurs équipements sportifs.

L’ancrage nationaliste dans les représentations télévisuelles des Jeux Paralympiques a été largement souligné dans la littérature scientifique internationale, bien que ces études ne s’intéressent pas spécifiquement aux équipements sportifs et portent sur la campagne de publicité de Channel 4 en 2012 (Pullen et al., 2020) ou encore sur la couverture de presse française et allemande durant les Jeux Paralympiques d’Atlanta en 1996 (Schantz & Gilbert, 2001). Dans le premier cas, Channel 4, une chaîne de télévision publique britannique, a lancé une campagne de publicité, « Meet the Superhuman », qui, à travers une représentation de la figure héroïsée de l’athlète paralympique, vise à promouvoir les athlètes paralympiques britanniques en vue des Jeux Paralympiques de Londres en 2012. Dans le second cas, les auteurs ont observé que la couverture médiatique des Jeux Paralympiques par les presses nationales (dans ce cas-ci françaises et allemandes) concernait quasi exclusivement des athlètes de leurs propres pays. Par ailleurs, il demeure intéressant de mentionner que le seul athlète étranger couvert par les journaux français pendant les Jeux paralympiques de 1996 était le coureur américain Tony Volpentest, dont la prothèse de haute technologie « l'a transformé en un “supercrip” bionique » (Schantz & Gilbert, 2001, p. 84). Comme l’indique Bruce (2014), cela démontre qu’un équipement technologique innovant utilisé par un athlète international peut permettre une visibilité de cet athlète dans la presse d’un autre pays que le sien, même si la couverture médiatique reste globalement nationaliste (Schantz & Gilbert, 2001).

En ce sens, les résultats de notre recherche ont également montré que dans 49% (n=32) des émissions du corpus, seuls des athlètes paralympiques suisses sont représentés lorsqu’un équipement sportif apparaît à l’image. À l’inverse, seuls 9% (n=6) des émissions du corpus ne mentionnent aucun athlète suisse dans le discours journalistique. Dans les vingt-sept autres émissions restantes (soit 42%), les journalistes présentent à la fois des athlètes de nationalité suisse et internationaux.

Au sein des séquences ici étudiées, les journalistes accordent donc peu d’importance ou d’intérêt spécifique aux équipements sportifs dans la performance des athlètes nationaux ; ils mettent davantage en avant les qualités physiques, les compétences sportives et l’identité nationale.

En partant de ce résultat, on peut expliquer la moins grande diversité des équipements sportifs représentés dans les archives de la RTS, à partir du 21e siècle, par une absence d’athlètes paralympiques suisses performants dans d’autres disciplines sportives appareillées aux Jeux Paralympiques. En effet, que ce soit en basketball ou en escrime, aucun athlète suisse n’a réussi à décrocher sa participation aux Jeux Paralympiques depuis le début du 21e siècle.

Malgré une politique sportive marquée et un ancrage culturel important de la pratique sportive en fauteuil roulant en Suisse (Frenkiel et al., 2015), les athlètes paralympiques des disciplines sportives autres que l’athlétisme ou le cyclisme sont largement sous-représentés dans le corpus étudié, ce qui participe à leur marginalisation. Les rares apparitions télévisuelles du tennisman Yann Avanthey et de la badiste Cynthia Mathey, respectivement durant les Jeux Paralympiques de Londres (en 2012) et de Tokyo (en 2021), rappellent la présence d’autres athlètes paralympiques suisses mais qui, notamment en raison d’une absence de victoire dans leurs catégories respectives, ne disposent que d’une couverture médiatique très limitée. Pullen et al. (2020) nous rappellent que les salles de rédaction attribuent une couverture médiatique plus importante à des athlètes qui incarnent le succès de la nation. Ceci vise à normaliser la perception des athlètes paralympiques et à favoriser leur reconnaissance auprès du public. Sans entrer dans un débat sur le genre, la classe sociale, l’ethnicité et les questions de capacité soulevées par les Critical Disability Studies (Goodley, 2013), il est intéressant de constater que ces résultats reflètent une représentation axée sur la capacité et la performance d’un homme blanc, synonyme de réussite, et dont l’utilisation du fauteuil roulant valorise la figure stéréotypique du handicap qu’est celle de la personne en fauteuil roulant. Cette représentation médiatique met en lumière le déplacement du focus des discours du corps handicapé vers des enjeux sociétaux plus larges liés à la performance corporelle dans le sport de haut niveau. De plus, comme l’indique Goodley (2013), cette valorisation de la capacité pourrait contribuer à une forme d’oppression sociale en marginalisant les autres formes de handicap qui ne seraient pas perçues comme aussi aptes ou performantes.

C. Ce que les images montrent : une évolution significative des équipements sportifs au cours du temps

Si les discours journalistiques ne décrivent que brièvement les équipements sportifs filmés, les images, quant à elles, recèlent de très nombreuses informations concernant l’évolution technologique et l’apparition de nouveaux équipements sportifs.

La frise chronologique ci-dessous (voir Figure 1) retrace l’évolution des images des équipements sportifs utilisés par les athlètes paralympiques depuis les Jeux Paralympiques de Toronto identifiés dans le corpus. Au sein du corpus, le fauteuil roulant de course, pour les épreuves d’athlétisme, a connu une véritable transformation au fil des éditions paralympiques, en passant d’un fauteuil standard à un véritable « engin » adapté aux contraintes des différentes disciplines sportives (voir Figure 1). Bien que n’étant pas montrée directement ici, l’évolution de la prothèse de jambe est, elle aussi, observable tout au long des éditions paralympiques.

Au fil de cette frise chronologique, il est également possible de rendre compte de l’apparition de plusieurs nouveaux équipements sportifs introduits aux Jeux Paralympiques, tels que les fauteuils roulants utilisés pour le rugby aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016 ou ceux conçus pour le badminton aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021 (voir Figure 1). Bien que ces équipements sportifs singuliers apparaissent à l’image, les journalistes ne les mentionnent pas spécifiquement et ne les décrivent pas dans les émissions télévisuelles.

C’est en confrontant les données textuelles du discours journalistique aux images des équipements sportifs du corpus, que l’on peut montrer la complémentarité existante entre images et textes : les images montrent ce que le discours journalistique ne dit pas à propos des équipements. En effet, c’est uniquement grâce aux images qu’il est possible de différencier les équipements sportifs les uns des autres en fonction de leur structure, comme le montre la Figure 1. La structure du fauteuil roulant de rugby lors des Jeux Paralympiques de 2016 est visuellement très différente de celle du fauteuil roulant de badminton lors des Jeux Paralympiques de 2021 à Tokyo, avec des armatures sur le devant et représenté dans un duel direct avec un adversaire (voir Figure 1).

Figure 1

Évolution des équipements sportifs utilisés par les athlètes paralympiques dans les productions audiovisuelles de la RTS des Jeux Paralympiques de Toronto (1976) à ceux de Tokyo (2021)

L’étude des images nous permet d’aller plus loin dans notre compréhension de la place des équipements sportifs dans la couverture télévisuelle des Jeux Paralympiques. En effet, l’indicateur « athlète appareillé » révèle une propension à représenter les athlètes dans une configuration où l’homme et la machine semblent indissociables.

VI. La mise en scène des équipements sportifs aux Jeux Paralympiques : la symbiose entre l’homme et la machine

Au sein du corpus, l’indissociabilité entre l’homme et la machine apparaît en creux, par l’absence d’image dépeignant les « transferts », ici en l’occurrence des moments de transition des athlètes paralympiques entre leur aide technique utilisée dans la vie quotidienne et l’équipement sportif adapté à leur discipline. De plus, aucune image de blessures ou de lésions causées par ces équipements (ulcères, inflammations, escarres, etc.) n’est présentée. L’absence de mise en scène montrant les transferts vers l’équipement sportif, geste du quotidien où les déficiences et limitations de capacité de l’athlète paralympique seraient directement visibles, et le manque de description et de présentation des équipements sportifs, renforce implicitement l’idée d’une symbiose permanente et harmonieuse entre l’homme et la machine.

Bien que cette étude ne se penche pas sur une analyse filmique systématique des séquences, des cadrages et du montage, il est marquant de constater que les équipements sportifs sont systématiquement mis en avant lors de leur utilisation par les athlètes paralympiques. Ces derniers sont également régulièrement représentés en action, et appareillés avec leur équipement sportif.

De plus, la fréquente mise en avant des médailles et des succès nationaux dans le discours journalistique contribue à focaliser l'attention sur la performance, transformant l'appareillage en synonyme de performance plutôt que de compensation du handicap. Les équipements deviennent ainsi une « extension productive du corps » des athlètes paralympiques, favorisant leur figuration sur le mode de l’hybridation biotechnologique (Howe & Silva, 2017). Ces éléments participent à une forme de substitution des limitations et du handicap par la performance et la technologie. Selon la notion d’(in)visibilisation du handicap discutée par DePauw (1997), la construction médiatique des Jeux Paralympiques à la RTS participe à démontrer les prouesses et les performances des athlètes paralympiques nationaux appareillés avec leur équipement sportif à un instant précis tout en ignorant les défis spécifiques ou les réalités sociales du handicap auxquelles ils sont confrontés dans la vie quotidienne, comme l’apprentissage, les difficultés rencontrées, les douleurs, etc. (Gourinat & Jarrassé, 2020).

Suivant la proposition d'Éric Macé (2006) de considérer les représentations télévisuelles comme des mythes, on peut avancer que la construction médiatique des Jeux Paralympiques à la RTS encourage l'émergence d’une figure mythique de l’athlète hybride performant et valorise l’espace des Jeux Paralympiques en tant qu’espace « mécanisé ». Ce mythe occulte les débats politiques autour de la question de l’humain augmenté, en présentant l’hybridation performante de l’homme et de la machine comme une vérité naturelle et évidente, jamais discutée ou remise en cause dans le discours journalistique. Cette représentation médiatique n’expose pas simplement les faits ou les performances des athlètes mais elle véhicule un rapport au handicap qui valorise l’intégration de la technologie dans le corps humain et, dans le cadre de notre article, plus spécialement la position assise caractérisée par l’omniprésence du fauteuil roulant de course.

Cette vision techno-centrée des athlètes paralympiques participe à montrer le handicap comme acceptable, seulement s’il est appareillé avec un équipement sportif. Comme l’indique Macé (2000), le média télévisuel est un acteur social important pouvant modifier le rapport à des objets et à des groupes de personnes. Dans ce contexte, le média télévisuel interprète cet espace paralympique comme un terrain où se jouent les défis de l’humain de demain, c’est-à-dire de l’humain augmenté. Comme le mentionnent Tynedal et Wolbring (2013), « plus un corps est proche du cyborg, plus de capital il détient » (p. 29)[17]. Cette mention fait sens dans ce contexte où les médias favorisent davantage une représentation de l’humain augmenté correspondant aux impératifs commerciaux des médias, souligné par Jackson-Brown (2020) et McGillivray et al. (2021), plutôt qu’une déconstruction des processus de production du handicap (Fougeyrollas, 2002). Ainsi, l’on comprend que le rapport au handicap sous-tendu par cette médiatisation des Jeux Paralympiques s’oriente davantage vers l’idée qu’un sportif ayant des déficiences peut atteindre les normes de succès et de performance véhiculées par le sport de haut niveau, seulement avec l’utilisation des équipements sportifs.

Conclusion

Notre plongée dans les archives de la Télévision Suisse Romande visait ici à interroger l’éventuelle évolution des représentations télévisuelles des équipements sportifs des athlètes paralympiques dans les productions audiovisuelles de la Radio Télévision Suisse Romande, de 1976 à 2021. L’analyse diachronique menée sur ces contenus d’archives démontre une omniprésence des fauteuils roulants de course, cela dès les premières émissions, avec une évolution progressive de la mise en image des champions suisses au cours du temps. Contrairement à ce qui a été observé dans la littérature internationale, la figure hybride du sportif paralympique du 21e siècle équipé de prothèses de course de haute technologie, n’est quasiment pas présente dans notre corpus. Ce résultat singulier nécessite de saisir la place considérée du sport-handicap dans l’espace national suisse (Marchetti, 1998) en le resituant dans son contexte sociohistorique et culturel pour en comprendre les spécificités (Williams, 2003). En effet, la présence du fauteuil roulant dans les archives de la RTS prend place dans un contexte socio-historico-culturel suisse au sein duquel les athlètes en fauteuil roulant ont une grande importance.

Le média télévisuel joue un rôle clé dans la manière dont le handicap est perçu et compris dans la société à travers les représentations et les stéréotypes véhiculés (Pappous et al., 2011). Il façonne les représentations du public à l’encontre du handicap au travers, entre autres, de celles des sportifs paralympiques, comme étudié ici. Dans les productions audiovisuelles de la RTS, la figure de l’athlète hybride est principalement construite à travers les images, car les discours journalistiques sur les équipements sportifs restent très limités. Les images et les discours s’articulent dans une relation de complémentarité, où l’accent est mis sur la découverte visuelle des athlètes toujours « équipés » et « appareillés ». Les commentaires des journalistes, à l’apparition des équipements sportifs, se concentrent sur la valorisation des performances, souvent dans une logique nationaliste, comme l’ont déjà montré des études menées dans d’autres pays.

Cette focalisation explicite sur la performance dans le discours journalistique et implicite sur la technologie dans les images, peut conduire à une invisibilisation des conditions de production des situations de handicap, en mettant davantage en avant les prouesses individuelles et technologisées de quelques athlètes nationaux. Il serait pertinent de mener une réflexion critique sur les implications sociales de cette médiatisation ainsi que sur la manière dont les médias pourraient élaborer des récits plus équilibrés, qui non seulement mettent en lumière les avancées technologiques mais aussi les réalités quotidiennes de ces sportifs ayant in/capacités, et qui ne manquent pas de rencontrer des situations de handicap dans leurs environnements de vie, en dehors du monde accessible que constitue l’arène paralympique.

Appendices

Notes

-

[1]

En référence au Modèle de Développement Humain – Processus de Production du Handicap (MDH-PPH) (Fougeyrollas, 2002), nous utiliserons les formulations « personne – ou athlète - ayant une déficience », et « personne – ou athlète - ayant des incapacités » pour désigner les personnes qui peuvent rencontrer des situations de handicap dans certains environnements. Le modèle MDH-PPH met en avant la relation dynamique existante entre les capacités / incapacités d’une personne, les facteurs environnementaux et sa participation sociale. Ainsi, dans le cadre de cet article, un athlète ayant des déficiences peut être appréhendé à travers ses limitations fonctionnelles mais également par les possibilités d’adaptation et de compensation offertes par les équipements sportifs et technologiques. Ce terme permet également d’éviter de définir ces athlètes uniquement par leur handicap (Silva & Howe, 2012). Ce terme est issu du modèle social des Critical Disability Studies (CDS) (Goodley, 2013).

-

[2]

Cette étude s’inscrit dans le programme de recherche FNS HandiRTSArchives de l’Université de Lausanne (n°10001A_184972) dirigé par Anne Marcellini et intitulé : Télévision publique, représentations collectives et politique d’intégration. Sociohistoire audiovisuelle des rapports à l'invalidité et au handicap en Suisse Romande (1950-2018). Lien vers le site : https://wp.unil.ch/handirtsarchives/

-

[3]

Au sein de la chaîne britannique BBC, le nombre d’heures de couverture en direct des Jeux Olympiques de Sydney de 2000 s’élevait à 540, tandis que ce nombre se réduisait de 10 à 12 heures de couverture en direct pour les Jeux Paralympiques (Jackson-Brown, 2020). À la télévision française, pour les Jeux de Pékin en 2008, 15 heures de direct des Jeux Olympiques étaient retransmises quotidiennement contre seulement 2 programmes de 7 minutes pour les Jeux Paralympiques (Germain & Grall, 2012, cités dans Schantz & Gilbert, 2012).

-

[4]

Pour davantage d’informations relatives au rapport entre la technologie et le handicap dans la diversité des activités humaines, lire Fougeyrollas, P. et Blouin, M. (1989). Handicaps et technologies. Anthropologie et Sociétés, 13(2), 103-113 https://doi.org/10.7202/015079ar

-

[5]

Effet principalement basé sur les éléments visuels mêlant humain et technologie (Goffette, 2017).

-

[6]

Un monde social autonome fait référence à un espace structuré et organisé dans lequel des individus interagissent, établissent des normes et des valeurs et participent à des activités collectives (Macé, 2006, p. 13).

-

[7]

Un mythe, selon Barthes (1957), représente un système de communication, un mode de signification qui va au-delà du langage ordinaire. Un mythe peut transformer des objets ou des concepts en symboles culturels en leur attribuant une signification qui est acceptée par une société sans être remise en question.

-

[8]

Le terme de « mise en scène » sera utilisé dans ce travail comme un outil permettant d’observer les logiques d’apparition / disparition des équipements sportifs, s’écartant ainsi d’une sociologie de l’image portant sur l’analyse des cadrages et des techniques filmiques.

-

[9]

Il faut retenir que le nom du journal télévisé a changé à de nombreuses reprises depuis 1976. En effet, de 1981 à 1995, il était surnommé « Télé journal », de 1996 à 2001 « Le Téléjournal », de 2001 à 2005 « TJ », puis de 2006 à 2013 « Le Journal ». À partir de 2014, il a été appelé, le « 12h45 » et le « 19h30 » en référence à l’heure à laquelle il était diffusé.

-

[10]

Tout Sport Dimanche se réfère à l’ensemble des émissions sportives hebdomadaires qui retracent l’actualité sportive de la semaine et du week-end. Elles ont débuté en 1970 et ont successivement été intitulées Actualités sportives, Fan de sports, Tout sport, Le 22:30 Sport, Samedi sport et Dimanche Sport. Dès 2011, elles ont été renommées Sport Dimanche.

-

[11]

Selon la définition de l’International Paralympic Committee (2011).

-

[12]

Les handbikes sont des équipements sportifs utilisés dans les épreuves de cyclisme, dans lesquelles les athlètes paralympiques sont dans une position couchée et non assise (Swiss Cycling, s. d.).

-

[13]

Le terme générique est défini comme une classe de mots qui représente un concept ou qui englobe un objet (Larousse, s. d.).

-

[14]

Il est important de mentionner que dans les vingt-deux émissions restantes, il est très fréquent que le discours journalistique mentionne la qualification des athlètes suisses aux finales de leur catégorie.

-

[15]

Dans cette sous-section, les mentions de médailles et de succès ont été regroupées sous le terme de performance qui est défini comme un : « résultat obtenu dans une compétition » (Le Robert, s. d.).

-

[16]

À propos du handbike, sur les dix-sept émissions où cet équipement sportif est représenté, une médaille suisse est mentionnée dans neuf émissions. De plus, il s’agit principalement de l’athlète suisse, Heinz Frei. Concernant les prothèses de jambe, seules sept émissions télévisuelles sur les vingt-deux où elles sont représentées mentionnent des médailles suisses. Ces deux équipements sont moins représentés autour de médailles suisses en comparaison du fauteuil roulant.

-

[17]

Traduit de l’anglais.

Bibliographie

- Barthes, R. (1957). Mythologies. Édition du Seuil.

- Berger, P. L. et Luckmann, T. (1966). The social construction of reality. A treatise in the sociology of knowledge. Doubleday.

- Berger, R. J. (2008). Disability and the Dedicated Wheelchair Athlete : Beyond the “Supercrip” Critique. Journal of Contemporary Ethnography, 37(6), 647-678. https://doi.org/10.1177/0891241607309892

- Bruce, T. (2014). Us and them : The influence of discourses of nationalism on media coverage of the Paralympics. Disability & Society, 29(9), 1443-1459. https://doi.org/10.1080/09687599.2013.816624

- Burkett, B. (2010). Technology in Paralympic sport : Performance enhancement or essential for performance? British Journal of Sports Medicine, 44(3), 215-220. https://doi.org/10.1136/bjsm.2009.067249

- Burkett, B., McNamee, M. et Potthast, W. (2011). Shifting boundaries in sports technology and disability : Equal rights or unfair advantage in the case of Oscar Pistorius? Disability & Society, 26(5), 643-654. https://doi.org/10.1080/09687599.2011.589197

- DePauw, K. P. (1997). The (In)Visibility of DisAbility : Cultural Contexts and « Sporting Bodies ». Quest (National Association for Kinesiology in Higher Education), 49(4), 416-430. https://doi.org/10.1080/00336297.1997.10484258

- Esquenazi, J.-P. (2014). Les Séries Télévisées : L’avenir Du Cinéma ? Armand Colin.

- Fougeyrollas, P. (2002). L’évolution conceptuelle internationale dans le champ du handicap : Enjeux socio-politiques et contributions québécoises. Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé, 4(2). https://doi.org/10.4000/pistes.3663

- Frenkiel, S., Cornaton, J. et Bancel, N. (2015). Être handicapé physique, devenir médaillé des coureurs suisses en fauteuil roulant (1968-2014). STADION, 41(1), 149-166. https://doi.org/10.5771/0172-4029-2015-1-149

- Goffette, J. (2017). Prosthetic dreams : “Wow Effect”, mechanical paradigm and modular body – prospects on prosthetics. Sport in Society, 21(4), 705-712. https://doi.org/10.1080/17430437.2016.1273635

- Goodley, D. (2013). Dis/entangling critical disability studies. Disability & Society, 28(5), 631-644. https://doi.org/10.1080/09687599.2012.717884

- Gourinat, V. (2015). Le corps prothétique : Un corps augmenté ? Revue d’éthique et de théologie morale, 286(4), 75-88. Cairn.info. https://doi.org/10.3917/retm.286.0075

- Gourinat, V. et Jarrassé, N. (2020). Du corps reconstitué au corps reconfiguré. Pour une compréhension éthique de la prothèse à l’ère du techno-enchantement. Alter, 14(1), 40-47. https://doi.org/10.1016/j.alter.2019.08.001

- Groud, P.-F. (2019). Complexité du rapport corps/prothèse : Potentialités, limitations et face cachée. Dans C. Lindenmeyer (dir.), L’humain et ses prothèses : Savoirs et pratiques du corps transformé (p. 171-186). CNRS Éditions. https://doi.org/10.4000/books.editionscnrs.29754

- Guyot, R. et Marcellini, A. (2024). L’évolution des représentations télévisuelles des athlètes paralympiques. Étude des discours verbaux des journalistes à la télévision suisse romande (1989-2021). Corps, 22(1), 339-354. https://doi.org/10.3917/corp1.022.0339

- Howe, P. D. (2011). Cyborg and Supercrip : The Paralympics Technology and the (Dis)empowerment of Disabled Athletes. Sociology, 45(5), 868-882. https://doi.org/10.1177/0038038511413421

- Howe, P. D. et Silva, C. F. (2017). The cyborgification of paralympic sport. Movement & Sport Sciences - Science & Motricity, 97, 17-25. https://doi.org/10.1051/sm/2017014

- International Paralympic Committee. (2011). Sport equipment policy. https://www.paralympic.org/sites/default/files/2024- 04/Sport%20Equipment%20Policy_2011.pdf

- Issanchou, D. (2014). Une indicible monstruosité : Étude de cas de la controverse médiatique autour d’Oscar Pistorius (2007-2012 en France) [thèse de doctorat, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense]. https://theses.fr/2014PA100040

- Jackson-Brown, C. (2020). Disability, the media and the Paralympic Games. Routledge, Taylor & Francis Group.

- Jones, C. et Wilson, C. (2009). Defining advantage and athletic performance : The case of Oscar Pistorius. European Journal of Sport Science, 9(2), 125-131. https://doi.org/10.1080/17461390802635483

- Kolotouchkina, O., Llorente-Barroso, C., García-Guardia, M. L. et Pavón, J. (2020). Disability, Sport, and Television : Media Visibility and Representation of Paralympic Games in News Programs. Sustainability, 13(1), 256. https://doi.org/10.3390/su13010256

- Larousse. (s. d.). Générique. Dans Larousse. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/g%C3%A9n%C3%A9rique/36544

- Le Robert. (s. d.). Performance. Dans Le Robert. https://dictionnaire.lerobert.com/definition/performance

- Letz, G. (2022). Repenser les représentations du handicap au prisme du sport : Visibilités, usages et réappropriations [thèse de doctorat, Université de Lorraine]. https://theses.hal.science/tel-04193249

- Lindenmeyer, C. (2017). L’humain et ses prothèses. CNRS Éditions. https://doi.org/10.4000/books.editionscnrs.29652

- Macé, É. (2000). Qu’est-ce qu’une sociologie de la télévision ? Esquisse d’une théorie des rapports sociaux médiatisés. 1. La configuration médiatique de la réalité. Réseaux. Communication - Technologie - Société, 18(104), 245-288. https://doi.org/10.3406/reso.2000.2295

- Macé, É. (2001). Qu’est-ce qu’une sociologie de la télévision ? (2) esquisse d’une théorie des rapports sociaux médiatisés les trois moments de la configuration médiatique de la réalité : Production, usages, représentations. Réseaux (Centre national d’études des télécommunications (France)), 105(1), 199. https://doi.org/10.3917/res.105.0199

- Macé, É. (2006). La société et son double : Une journée ordinaire de télévision française. Armand Colin.

- Marcellini, A. (2007). Nouvelles figures du handicap ? Catégorisations sociales et dynamiques des processus de stigmatisation / déstigmatisation. Dans G. Boëtsch, C. Hervé et J. J. Rozenberg (dir.), Corps normalisé, corps stigmatisé, corps racialisé (p. 129-219). De Boeck Supérieur. https://doi.org/10.3917/dbu.boets.2007.01.0199

- Marcellini, A. (2012). French perspectives on the media and Paralympics. Dans O. Schantz et K. Gilbert (dir.), Heroes or Zero's: The medias perceptions of Paralympic sport (p. 95-103). Common Ground Publishing.

- Marcellini, A. (2016). Figures et ambivalences du sport paralympique. Dans Du souci de soi au sport augmenté. Essais sur le corps entraîné, dopé, appareillé (p. 61-68). Presses des Mines.

- Marcellini, A., Vidal, M., Ferez, S. et De Léséleuc, É. (2010). « La chose la plus rapide sans jambes » : Oscar Pistorius ou la mise en spectacle des frontières de l’humain. Politix, 90(2), 139. https://doi.org/10.3917/pox.090.0139

- Marchetti, D. (1998). Le football saisi par les médias. Sociétés & Représentations, 7(2), 309-331. https://doi.org/10.3917/sr.007.0309

- McGillivray, D., O’Donnell, H., McPherson, G. et Misener, L. (2021). Repurposing the (Super)Crip : Media Representations of Disability at the Rio 2016 Paralympic Games. Communication & Sport, 9(1), 3-32. https://doi.org/10.1177/2167479519853496

- McNamee, M. J. et Edwards, S. D. (2006). Transhumanism, medical technology and slippery slopes. Journal of Medical Ethics, 32(9), 513-518. https://doi.org/10.1136/jme.2005.013789

- Paillette, S., Delforce, B. et Wille, F. (2002). La médiatisation des Jeux Paralympiques à la télévision française. Les cahiers du Journalisme, 11, 184-199.

- Pappous, A. (Sakis), Marcellini, A. et De Léséleuc, E. (2011). From Sydney to Beijing : The evolution of the photographic coverage of Paralympic Games in five European countries. Sport in Society, 14(3), 345-354. https://doi.org/10.1080/17430437.2011.557271

- Pullen, E., Jackson, D. et Silk, M. (2020). (Re-)presenting the Paralympics : Affective Nationalism and the “Able-Disabled”. Communication & Sport, 8(6), 715-737. https://doi.org/10.1177/2167479519837549

- Pullen, E., Jackson, D., Silk, M. et Scullion, R. (2019). Re-presenting the Paralympics: (Contested) philosophies, production practices and the hypervisibility of disability. Media, Culture & Society, 41(4), 465-481. https://doi.org/10.1177/0163443718799399

- Queval, I. (2020). Itinéraires du corps augmenté : Déficiences et performances dans le sport: Corps & Psychisme, 76(1), 21-32. https://doi.org/10.3917/cpsy2.076.0023

- Schantz, O. et Gilbert, K. (2001). An Ideal Misconstrued : Newspaper Coverage of the Atlanta Paralympic Games in France and Germany. Sociology of Sport Journal, 18(1), 69-94. https://doi.org/DOI ; https://doi.org/10.1123/ssj.18.1.69

- Schantz, O. et Gilbert, K. (2012). Heroes or Zero's? : The medias perceptions of Paralympic sport. Common Ground Publishing.

- Silva, C. F. et Howe, P. D. (2012). The (In)validity of Supercrip Representation of Paralympian Athletes. Journal of Sport and Social Issues, 36(2), 174‑194. https://doi.org/10.1177/0193723511433865

- Swartz, L. et Watermeyer, B. (2008). Cyborg anxiety : Oscar Pistorius and the boundaries of what it means to be human. Disability & Society, 23(2), 187‑190. https://doi.org/10.1080/09687590701841232

- Swiss Cycling. (s. d.). Paracyclisme. https://www.swiss-cycling.ch/fr/disciplines/para-cycling/

- Tamari, T. (2017). Body Image and Prosthetic Aesthetics : Disability, Technology and Paralympic Culture. Body & Society, 23(2), 25‑56. https://doi.org/10.1177/1357034X17697364

- Tynedal, J. et Wolbring, G. (2013). Paralympics and Its Athletes Through the Lens of the New York Times. Sports, 1(1), 13-36. https://doi.org/10.3390/sports1010013

- Williams, J. (2003). The fastest growing sport? Women’s football in England. Soccer & Society, 4(2-3), 112-127. https://doi.org/10.1080/14660970512331390865

List of figures

Figure 1

Évolution des équipements sportifs utilisés par les athlètes paralympiques dans les productions audiovisuelles de la RTS des Jeux Paralympiques de Toronto (1976) à ceux de Tokyo (2021)

List of tables

Tableau 1

Tableau 2

Exemple de l’analyse d’une archive du corpus

Tableau 3

Répertoire des éléments du discours journalistique relatif à la description des équipements sportifs